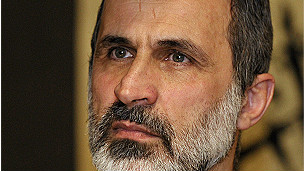

رفيق شامي.. عن منفى الأدب والثورة المعلقة و”محاباة الغرب”

مروان علي

رفيق شامي قامة روائية في ألمانيا والعالم. ولد في معلولا وعاش طفولته في دمشق وهاجر في بداية السبعينيات إلى ألمانيا (واسمه الحقيقي سهيل فاضل). وخلال فترة دراسته في الجامعات الألمانية تنقل بين مهن كثيرة ثم حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء، ليعمل بعدها في كبرى الشركات الألمانية. ثم قرر فجأة الاستقالة والتفرغ للأدب. حمل معه رائحة دمشق بشوارعها وناسها وصباحاتها وأحلامها. وهذا ما نجده في كل أعماله الروائية بلا استثناء. حول تجربته في الكتابة والحياة، كان له هذا الحوار مع “المدن”:

– برأيك ماذا يستطيع الكاتب السوري ان يقدم لثورة الحرية في سوريا اليوم؟

* الكاتب والمثقف عامة، يمكنه أن يقدم الكثير وأول ذلك أن يقف، من دون “إن” و”لعل” و”سوف”، إلى جانب شعبه، يرافقه ويفرح بفرحه ويتألم بألمه، وألا يخشى الأخطاء ويقرف من ظواهر سلبية وللأسف عادية في كل ثورة، فكل ثورة تفلت ليس فقط طاقات الشعب الخيرة بل عنان المجرمين الذين انتظروا هذه الفسحة لينهبوا وليعيثوا الفساد. الديكتاتورية تنظف الشارع من هذه المظاهر للعنف البشري وتحتكر وحدها الوحشية البربرية وتخفيها خلف جدران وفي أقبية النظام ومعسكراته وصحفه الصفراء بمساعدة جيش جرار ممن أسميهم “مرتزقة الكلمة”. هناك، وليس إبان الثورة فقط، ترى نماذج لا يصدقها عقل، للوحشية التي تفلت من عقالها تجاه أناس عُزل. ولذلك يخطئ من يتحسر على “النظام” أيام صدام والقذافي فهذا الهدوء الظاهري كان حلقة من تمثيلية سخيفة لإحالة نظر المجتمع المحلي والدولي عن بربريته.

الكاتب عليه رفع صوته ضد هذه المظاهر السلبية للثورة باستمرار، أي عليه مرافقة ثورة شعبه نقدياً، وألا ينسى في كل ما يقوله شهداء وأسرى شعبه وأن يضع نصب عينيه أنه في هذه اللحظة التي يصيغ بها أفكاره في غرفة هادئة مهما كانت متواضعة، أن هناك شعباً طيباً فقد كل شيء بين ليلة وضحاها، وأن هناك أناساً طيبين يُعذبون من قبل وحوش بربرية في معتقلات، وهناك مَن فقدوا أحباء لهم، ولذلك عليه أن يرفع صوته للدفاع عنهم واقفا بشجاعة وصبر في وجه آلية النسيان الرهيبة في عصرنا السريع.

– الكتّاب العرب الذين يحققون شهرة كبيرة يُتهمون بمحاباة الغرب، والكتابة بطريقة تعجب وتناسب هذا الغرب.

* صياغتك هذه بالغة الأدب. الإتهامات التي سمعتها عني وعن كتّاب منفيين أو مهجرين نجحوا في إيصال أدبهم للعالم، لا يصدقها عقل لأنها لم تنتج عن عقل. أحد عملاء المخابرات السورية الذين كشفهم الطلاب السوريون في ألمانيا، تجرد من كل ضمير واتهمني على صفحات إتحاد “كتاب بني يعرب” بمحاباة اليهود. تصور بربك هذا التحريض البذيء على قتلي، والذي كان سيؤدي به للسجن لو كان لدينا قضاء عادلاً نزيهاً. وما وصل إلى مسامعي عن الزملاء الآخرين يفوق ذلك. أنا لست بتأهيل محام لأدافع عن الآخرين، لكني أستطيع وبكل ثقة أن أقول: لقد أنتجت خلال خمسين سنة من العمل الدؤوب حوالي 6000 صفحة أدبية وأنا أتحدى كل هؤلاء أن يجدوا جملة واحدة تهين الثقافة العربية أو الإسلام أو الوطن أو الإنسان العربي أو حتى الحمير. هؤلاء يعتبرون الديكتاتورية وطنهم ومن يهينها، وأنا منهم، يتهمونه بالخيانة، مثل نظامهم في دمشق. لكني حاولت مرة أن أحلل هذه الظاهرة. فهؤلاء لا يعرفون كم عانيت حتى وصلت إلى نجاحي العالمي في كتابي الثامن، بعد عشرين سنة من المثابرة اليومية… وهو رواية عن فن الحديث الشفهي الدمشقي بعنوان “حكواتي الليل”، وقد صدر في 23 لغة منها العربية (منشورات الجمل). حتى إن أحدهم لم يخجل، وهو مصري كان يتملق لكل الأنظمة وأولها النظام السوري، أن يشتمني من دون أن يقرأني وأقر بذلك في ما بعد. من أين يأتي هذا الحقد؟ من نفس مريضة حسودة مُستعمرة حتى العظم من الغرب، بمعنى أنه لا ثقة لها لا بنفسها ولا بحضارتها ولا بأدبها، وتنظر إلى الغرب كإله، وحتى لو شتمته فإن شتائمها لا تتعدى زفرة عبدٍ كسيح. ولأنها تعتبره إلهها، فهي لا تصدق أن لأحدٍ ما قدرة على النجاح دون رضاه. و”يزيد طينتها بلة” كما نقول في دمشق لمن زادت بلاويه ببلية ثانية، أنها مع أنظمتها وكل وزارات ثقافتهم وملايينها فشلت، رغم تملقها للغرب، أن تحظى بموطئ قدم في ساحة الأدب العالمي، لم يبق لها إذن سوى الشتيمة والتلميح لمؤامرات عالمية تحاك ضد الكتّاب البعثيين العباقرة. يكاد غيظها يقتلها، من أن هؤلاء المبعدين استطاعوا فك الحصار وعانقوا نجوم السماء بحرية، وبدلاً من أن يفخروا بهم، يشتمونهم بأنهم عملاء للغرب وإن لم يكف ذلك، فلليهود، وإن لم يكف فللصهيونية والماسونية وعبادي الشيطان. اتذكر حادثة مؤلمة. بعد محاضرة في المدينة الألمانية هامبورغ حضرها حوالي 700 شخص، دعتني سيدة فلسطينية وزوجها للعشاء في منزلها مع مجموعة من الرجال والنساء العرب والألمان. وما ان دار الحديث دورته، حتى قال لي أحد الطلاب السوريين من الجولان المحتل بلغة ألمانية ركيكة وبصوت عالٍ: لماذا تشتم العرب في كتبك؟ قلت له: هل قرأت كتبي؟ أجاب: لا، ولن أقرأها. أجبته: إن لم تقرأها فكيف عرفت أني هاجمت العرب؟ أجابني: صديق ألماني لي أخبرني بذلك. ضحك الجميع عليه، إلا أنا.

– حصلتَ على عشرات الجوائز الأوروبية والعالمية، فما هو شعورك حين تجد كل هذا التكريم هنا في أوروبا والعالم مقابل التعتيم المقصود على تجربتك واسمك في وطنك وفي الدول العربية؟

* الشعور معقد جداً: أول شريحة من شرائح هذا الشعور هو فرح كبير لهذا التكريم. أسميه واحة في مسيرتي عبر الصحراء. ثاني شريحة، فرحي بالمحاضرة التي ألقيها بالمناسبة والتي أعمل عليها لأسابيع وهذا شرطي لقبول أي جائزة، والكلمة التي ألقيها كشكر، فيها سطر واحد للشكر بصدق، ثم أختار موضوعاً ما يشغلني: مثلاً حقوق الأقليات في أوروبا، أو نقد لصمت الصحف الألمانية تجاه مجازر في العالم الثالث، أو رأيي في الأدب ودوره في تثقيف الإنسان وفتح نوافذ تُطِل على ثقافات أخرى، أو الدفاع عن الأدب الشفهي، أو مناهضة العنصرية أو الدفاع عن الأطفال…إلخ. الشريحة الثالثة ألم، لأن أصدقائي الدمشقيين لا يستطيعون الإحتفال معي… ورابع تلك الشرائح تأتي بعد العودة للبيت، عندما يبارك لي أحدهم، سواء من الوطن أو من ألمانيا، ويسألني كيف كانت ردة فعل الصحافة السورية على هذه الجائزة العالمية أو ذاك النجاح العالمي. أحزن لأني مجبر أن أقول له إن الصحافة العربية تقاطعني بدقة تفوق دقة الألمان في العلوم.

السبب الأول للمقاطعة أو التعتيم على كل ما أعمله، رغم ترجمة أعمالي إلى 27 لغة، هو غضب القائمين على الصحافة لفشل تعتيمهم وقزميته. فإذا أخذت في الإعتبار أن أصعب رواية لي، وهي “الوجه المظلم للحب” نالت جوائز عدة ومديحاً ضخماً من نقاد عالميين للأدب وتصدرت لستة أشهر كاملة قائمة المبيعات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا رغم ضخامتها (ألف صفحة) ومعالجتها لـ110 سنوات من تاريخ عائلتين متناحرتين في سوريا.. كل هذا لم يكفِ لخبر عربي من سطر واحد عن الرواية… وفي الجانب الآخر تقرأ في الصحف والمجلات العربية تهليلاً على امتداد صفحة كاملة، لكتاب من فنلندا أو جنوب أفريقيا أو جزر الواق واق لا وزن لهم.. وتدرك مدى الإصرار على التعتيم.

السبب يعود أولاً لأني أرفض أي حذف لأي جملة مهما كان محتواها، لأني لا أهين مقدسات أي شعب على وجه الأرض ولا أي تراث، إنما أريد رواية أي حدث وكل ما أريد بالشكل الذي تفرضه الرواية ذاتها لا المراقب البليد. وأنا لا أنتمي إلى أي حزب ولا أريد الإنتماء لأي من الأحزاب السورية، وأرفض أي منصب سياسي. هذا بدوره يثير سخط صحف الأحزاب حتى تلك الممنوعة منها…

– ألا تظن إن هذا أيضا ثمن لمواقفك في مناهضة الديكتاتوريات؟

* بالطبع، فليس صدفة أن يهاجمني أتباع “البعث” السوري، وأصدقاء نظام صدام حسين أيضاً. المال قد يغسل الأدمغة ليس من الفكر بل من الضمير، وبالتالي لم أستغرب أن يهاجمني حتى أتباع النظام السوري ومرتزقته الألمان ممن يسمون أنفسهم خبراء بالشؤون الثقافية العربية والذين كانوا، وعلى مدى أربعين سنة، يعملون يداً بيد مع وزارة الثقافة السورية. بالطبع لم أصمت، بل فضحتهم هنا في الصحف. وقد توصلوا مرة فعلا إلى إعاقة منحة لمترجم تونسي ممتاز لروايتي “سر الخطاط الدفين” إلى العربية. وكان خطأهم أنهم كتبوا للمترجم ينصحونه بالابتعاد عن أعمالي الأدبية مستقبلاً لكي يراعوا أعماله… فقلبنا الطاولة عليهم. لكن هذا لم يعِق أي عمل لي، تأجلت الترجمة فقط وستصدر متى انتهت.

– أعرف أن هناك مشروعاً من اجل أطفال سوريا تقوم به، ماذا عن هذا المشروع؟

* هذا المشروع نتج عن يقيني أن أطفال سوريا وشبانها هم الخاسرون دوماً ودعيت أصدقاء أثق بهم وأسسنا “جمعية شمس” لحماية أطفال سوريا. بدأنا بالمشروع عقب اندلاع الثورة السورية وسقوط أطفال صرعى وحشية النظام في درعا وحمص وحماة. لكن السلطات الألمانية ماطلت طويلاً حتى قبلت بالسماح لنا. عمر الجمعية رسمياً سنة ونيف، وأقوم بحفلات أدبية يعود كل ريعها للأطفال. أجرة السفر أتحملها شخصياً وأبيت عند أصدقاء لتوفير أجر وكلفة الفنادق وقد قررنا في الجمعية ألا نرسل لأية هيئة مساعدات بل مباشرة للأطفال من طريق أصدقاء يعملون معهم في المخيمات أو في المدن. وفي صفحتنا شرح لكل مشروع بمنتهى الشفافية. التبرعات قليلة لكني أقمت أكثر من عشرين ليلة أدبية في ألمانيا وسويسرا والنمسا. طبعا مساعداتنا لا تتجاوز مبالغ صغيرة لكنها جرعة ماء، وإن صغيرة، لعطشان.

– كيف ترى مستقبل الثورة السورية؟

* أظن أن الثورة السورية دخلت منذ فترة في طور الحرب الأهلية الكريهة وأن هذه الحرب ستطول مدتها وتدمر سوريا بشكل لا يتصوره عقل. المعارضة مشتتة ولم تستطع لليوم الإمساك بزمام المبادرة، فوتت فرص تاريخية عديدة يوم نادى ملايين المتظاهرين بأنهم يمثلونها. المعارضة السياسية لا تقوم منذ أشهر إلا برد فعل على إقتراحات لدول عظمى. من جهة ثانية تعاظم دور الجهاديين في الصراع المسلح، حتى أصبح همهم ليس تحرير سوريا بل إنشاء دولة إسلامية من أفغانستان وحتى السودان. أعلنوا الحرب على سوريا ديموقراطية تعددية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، رفضوا ممثلي المعارضة علنا وبوضوح وقح. هذا الواقع سيطيل من معاناة الشعب السوري لأن هؤلاء الجهاديين يملكون السلاح ولا يملكون أي رصيد شعبي أو جذور في أرض الشعب السوري العريق والمتسامح.

الخسارة الكبرى التي منيت بها الثورة هي عدم انتصارها بالشكل السلمي الشعبي على الأسد رغم انتصارها البطولي التاريخي على الخوف من نظامه وتمريغ أنفه في الوحل. وقد أبعد النضال المسلح، ضد الأسد و”حزب الله” وعملاء نوري المالكي منذ العام 2012، الجماهير عن الساحة، كبّل أيديهم. ويخدع نفسه من يظن أن أحد الفريقين سينتصر، وأنا أتجرأ بعد طول تفكير على القول إن النصر العسكري غير ممكن لأي طرف لا بسرعة ولا ببطء. لأن سقوط الأسد كشخص بحد ذاته لا يعني انتصاراً بل هو انتهاء مرحلة. هناك إمكانيتان لا ثالث لهما بعد سقوط الأسد: الأولى، سيندلع القتال بين المعارضة والجيش الحر من جهة، والجهاديين من جهة أخرى، وسيكون مريراً وسيستمر حتى طرد الجهاديين. وهذا الإحتمال على علاته هو أفضل الإحتمالين. الإمكانية الثانية هي أن تطول الحرب الأهلية بين نظام الأسد (سواء مع بشار أو من دونه) وبين كل المسلحين، حتى يشمل الدمار كل مرافق وبنية الوطن التحتية. عندها سيجهز تدخل أجنبي أو انقلاب مع تدخل أجنبي على نظام الأسد بسرعة خاطفة ليأتي بنظام جديد مهمته الأولى خنق كل أثر للثورة وخيانة أهدافها في الحرية والديموقراطية.

– كتبت كثيراً عن دمشق، حدثني عن الصباح الأول والنهار الأول لك في دمشق اذا عدت إليها بعد سنوات من الفراق؟

* عند الصباح الأول سأشرب فنجان قهوة دمشقي ثم أخرج للشارع للبحث عن أفضل السبل لتشجيع هذا الشعب العظيم على التسامح والإخاء وتنبيه الناس على أن القضاء النزيه سيحاكم كل مجرم وعليهم أن يجتهدوا في توثيق ما حدث بمصداقية للعدل والتاريخ، وأن الثأر يهدم الدولة ويحولنا قبائل دموية. في اليوم الثاني سأسافر لقريتي معلولا لأزور أهلها وقبر أمي وأبي.

المدن