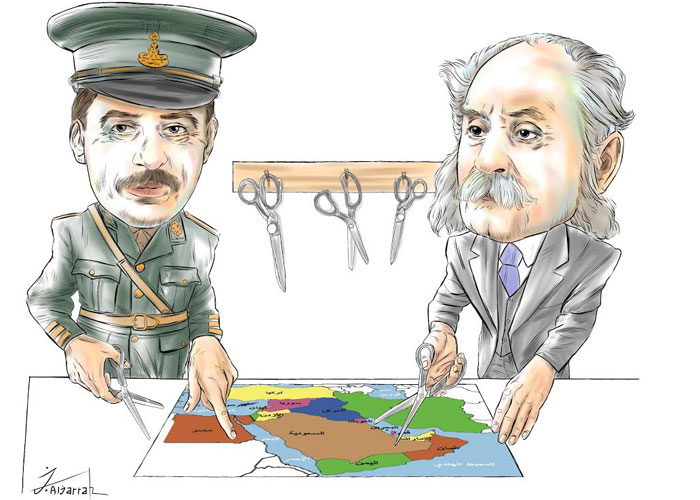

سايكس – بيكو كخطيئة وخشبة خلاص/ حسن شامي

تزدهر في أيامنا السوداء هذه تعبيرات الانتحاب والنواح على اتفاقية سايكس- بيكو العتيدة. والحق أن هذا الانتحاب يصدر عن تشخيص مأسوي وقلق لمفارقة كبرى تفقأ العين ويزداد سطوعها بالنظر إلى استفحال العصبيات الطائفية والمذهبية والعرقية والجهوية المتوالدة بصخب عنيف في سورية والعراق خصوصاً، من دون أن يقتصر عليهما. يصح في هذا المقام استذكار القول الشعري المفعم بالتحسّر: ربّ يوم بكيت منه…

المفارقة هي إذاً أنّ ما ارتسم في المخيلة التاريخية العربية كخطيئة استعمارية هدفت إلى تقسيم «الأمة» العربية و/ أو الإسلامية، بات اليوم خشبة خلاص لكيانات تترنّح وتتشظى وتنفجر مكونات وطنيتها المستسلمة لأهواء العصبيات المندفعة بجنون نحو متاهة الثأر، واستعراض السطوة بدعوى رفع المظلومية.

ليس تمدد «داعش» فوق مساحة إقليمية عابرة ولاغية للحدود الوطنية المتوارثة بين سورية والعراق ولا الإعلان عن دولة الخلافة الواعدة بالمزيد من حذف الحدود، هما ما يستثير المخاوف من انهيار الكيانات الوطنية. فالظاهرة الداعشية ومشتقاتها وشبيهاتها قابلة للاحتواء سياسياً وعسكرياً، وإن بكلفة عالية، في حال البلدان والمجتمعات المتمتعة بدرجة عالية من ثبات وترسخ الوطنيات المشتركة والجامعة.

في هذا المعنى ليس ظهور «داعش» وأشباهه سبباً للانهيار الوطني بل عارض فصيح وصريح من عوارضه. وليس من قبيل المصادفة أن يتبدى القلق العميق من انهيار الأطر الوطنية في أوساط المتمسّكين بالمساحات المختلطة والمشتركة، سواء كانوا كيانيين قطريين أم عروبيين أم حتى أمميين. ما يبعث القلق يتعلق بعاملين كبيرين وثقيلين لا يعدمان الصلة بينهما، سلباً أم إيجاباً أم بمزيج متفاوت المقادير بين الصفتين.

العامل الأول يتعلق بتزايد الحديث، في مراكز البحث الدولية ودوائر القرار في عواصم الدول النافذة والوازنة، عن ضرورة إعادة النظر في صلاحية الحدود الوطنية الموروثة عن سايكس- بيكو، بدعوى أنها أخفقت في تسييج الحراكات الدعوية والاجتماعية المترجحة بين اعتبارات أدنى أو أعلى من الوطنيات المستقرة. والمقولة الداعمة لهذا التشخيص ترى أن خرائط الجغرافيا السياسية لا تتطابق مع الخرائط الاجتماعية في الكيانات المذكورة. وعندما تصدر هذه التشخيصات عن دوائر وأوساط لعبت دوراً بارزاً في تقرير المصائر التاريخية عبر رسم الحدود وتعديل الخرائط الاجتماعية وقلب موازين السلطة تبعاً لاعتبارات المصالح والنفوذ، فإن الأمر يبعث حقاً على القلق.

والنكبة الفلسطينية المتواصلة منذ 68 عاماً معطوفة على دزينة من الحروب العربية – الإسرائيلية المتفاوتة الأحجام، مثال ساطع على مفاعيل وعد بلفور.

العامل الثاني يخص مجتمعات المنطقة مباشرة واهتياج عصبياتها وجماعاتها. وقد يكون شعار المظلومية المرفوع راية حرب تحشد الكل ضد الكل الآخر، مناسباً لتناول الموضوع. فإذا كانت المظلومية مسألة حقيقية ووجهاً بارزاً من وجوه تعثر الاندماج الوطني في معظم الكيانات الناشئة، فإنها تتقدم اليوم كعنوان للثأر والحقد والنبذ والإقصاء. ذلك أن اللائذين بالحمولة الانفعالية للمظلومية، والنافخين في صورتها، يحرصون كل الحرص على إضفاء صفة الإطلاقية عليها كما لو أنها صفة كيانية وجودية ثابتة. بهذه الطريقة تتقلص حظوظ مقاربة المسألة بمنظار تاريخي يعرف بالضرورة النسبية والتبدل، بحيث يمكن تقدير وزنها وتمظهراتها في ظروف تاريخية معينة وبمعايير الحقبة الزمنية وتشكلات السلطة فيها.

وهذا ما يفسر السهولة القاتلة والشائعة اليوم في ربط المظلومية بالمعتقد الطائفي أو المذهبي أو العرقي أو الديني، ربطاً محكماً يشد كل جماعة إلى هوية أصلية وزمن تأسيسي لا يفعل التاريخ الوضعي سوى الغمز من قناتهما والتلويح بعظمتهما المهددة دائماً بالضياع. هكذا يكون التاريخ خادماً للمعتقد. وكلما ازداد النفخ في الصفة الإطلاقية للمظلومية، ازداد نهم النافخين فيها على السلطة واحتكارها والاستئثار بها. حالة العراق بعد الاجتياح الأميركي- البريطاني تبدو نموذجية في هذا المضمار لكنها ليست الوحيدة.

ينبغي التشديد على أن اشتغال العاملين المذكورين في مدارين زمنيين مستقلين الواحد عن الآخر لا يعني انقطاع الصلة بينهما، كما تقول الأدبيات «الثقافوية» المزدهرة في أيامنا. فالبنى الاجتماعية العميقة في بلدان المنطقة، بكل تنويعاتها القرابية وما يحذو حذوها، لا تحصل على ترجمتها كمنصة سياسية للوصول إلى السلطة إلا بالعلاقة مع العامل الأول وحساباته واعتباراته. هذه العلاقة لا تنشأ دفعة واحدة ولا تتخذ شكلاً واحداً، فهي تحتمل التبدّل والتقلب والتجاذب وشد الحبال وعض الأصابع إلخ… أضف إلى ذلك أن هذه العلاقة مع القوى الدولية الكبرى أحد مصادر الشرعية، وقد تكون في بعض الحالات ركيزة أساسية للنخب الحاكمة. وهذا ما تفصح عنه بعجرفة فاقعة اتفاقية سايكس – بيكو. فالتعويل من موقع التبعية والذيلية على تأييد القوى المسيطرة عالمياً كمصدر لشرعية السلطة ساهم في إضعاف اللحمة الوطنية، وقلل من أهمية البناء الداخلي المتوازن. وإذا أضفنا اهتزاز الشرعيات التقليدية بفعل عمليات التحديث وتبدلات الخرائط الاجتماعية، يصبح لدينا ما يكفي من فوضى الشرعيات ومن هشاشة الدولة وقوامها الوطني.

تحلّ الذكرى المئوية للاتفاقية المعقودة سراً بين بريطانيا وفرنسا من دون أن يحتفي بها أحد في المشرق العربي، بما في ذلك السلطات الرسمية، علماً أنها رسمت الحدود الجغرافية- السياسية للكيانات الوطنية الناشئة ولعبة الصراع على السلطة داخل هذه الكيانات، بوصفها أوطاناً نهائية لسكانها. لا يحتفل أحد بسايكس – بيكو لأن السلطات الناشئة وسلطات المنقلبين عليها تحجب هذا الوجه من وجوه شرعيتها المزعومة حفاظاً على الكبرياء. ولا نستغرب اليوم تشبث العقلاء بها. فالمنطقة غارقة حتى أذنيها في حروب عبثية، والغريق يتعلق بحبال الهواء. اتفاقية سايكس- بيكو هي بالفعل حبل هواء. هذا ما اتضح على الأقل من تقارير لجنة كينغ- كراين مطلع العشرينات، والتي استطلعت آراء السكان وفقاً لمبادئ ويلسون وحق الشعوب في تقرير مصيرها. والاتفاقية لم تقفل الباب على لعبة الاختراق والقضم بين القوتين الانتدابيتين المتنافستين بريطانيا وفرنسا عبر تشغيل الزبائن المحليين أفراداً وجماعات. وهي حبل هواء لأنها افترضت أن اعتبارات مصالح صانعيها كفيلة بضبط الديناميات الاجتماعية والدعوية. وإذا فاض الجسم الوطني عن السرير فهذا دليل على قصور متأصل. لكن السرير أفضل من العراء.

الحياة