سوريا بين “الهدنة المترنحة” ومتاهة “الحل السياسي المطروح”/ مهران سالم()

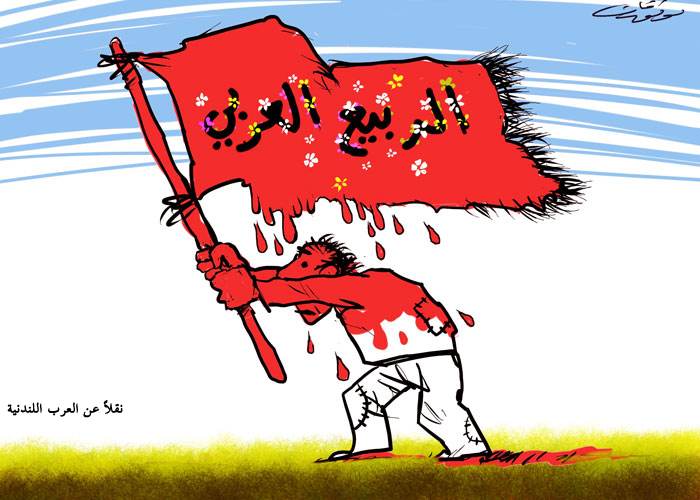

بدلاً من «تعزيز» اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء استخدام «الأسلحة العشوائية»، وتسهيل إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والضغط من أجل إطلاق المعتقلين السياسيين، تمهيداً لإنشاء إطار للانتقال السياسي، ووضع مسودة دستور بحلول شهر آب/ أغسطس القادم، وهو ما يفترض أن موسكو وواشنطن قد اتفقتا بشأنه قبل الشروع بجولة جنيف الأخيرة من المفاوضات، عملاً بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، نقول بدلاً من كل ذلك؛ ها هي «الهدنة» الدائمة تتحوّل إلى «هدنات مؤقتة»، وفق نظام «الصمت أو التهدئة» الذي طُرح كبديل لها في هذه المنطقة أو تلك. وها هي «الأسلحة العشوائية» تعود إلى سابق عهدها و»مجدها»!، فضلاً عن استهداف المشافي والأطقم الطبية وعمال الإغاثة، مثلما استمرّ كذلك رفض إيصال المساعدات إلى البلدات والقرى المحاصرة، والتي مضى على حصار بعضها قرابة الثلاث سنوات.

أما انشاء «هيئة حكم انتقالية» فقد اختزل وقُزّم ـ في ظلّ استمرار الأحاجي والألغاز المتصلة بماهية هذه الهيئة ودور الأسد في المرحلة الانتقاليةـ إلى «حكومة وحدة وطنية»، أو حتى «حكومة موسعة» (تضمّ موالين ومعارضين ومستقلين)، على أن يتمّ ذلك تحت إشراف الرئيس الأسد نفسه، الذي أُحيط «مقام رئاسته» بخط أحمر (سوري وإيراني وروسي) ممنوع المسّ به، حتى ما بعد انقضاء المرحلة الانتقالية. وعليه، فإذا تمكنّت دمشق، بدعم من حلفائها، من فرض موقفها بفضل ميزان القوى الذي بات يميل لمصلحتها «ميدانياً»، بعد أن نقل قوات الأسد من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة والهجوم، فإن الأسد مرشحٌ للبقاء في منصبه لسنوات طويلة قادمة، وليس خلال الفترة الانتقالية فحسب!.

في غضون ذلك، كان الأسد أجرى «انتخاباته البرلمانية» في موعدها المقرّر، على رغم أنها شكّلت إخلالاً بالقرار الأممي آنف الذكر، الذي نصّ على إجراء الانتخابات كجزء من تسوية نهائية. والملفت في الأمر ليس في مخالفة إجراء هذه الانتخابات للقرار الأممي فحسب، بل في الطريقة التي تمّت فيها العملية الانتخابية بأكملها، والتي لم تختلف قيد أنملة، لا في الشكل ولا في المحتوى، عمّا جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات، حيث فازت قوائم «الوحدة الوطنية»، وهي التسمية الجديدة لقوائم «الجبهة الوطنية التقدّمية» سابقاً، والتي من المعروف أنه تتمّ «تهنئة» أصحابها بفوزهم حال الانتهاء من وضعها، أي قبل إجراء الانتخابات بأسابيع!. هذا ناهيكم عن وضع نسبة مشاركة «صورية»، لا تعكس واقع الحال، لا من قريب ولا من بعيد.

والسؤال الذي يُطرح هنا؛ هو إذا كان كلّ ما جرى في سوريا خلال السّنوات الخمس الماضية، لم يكن كافياً لإحداث أية تبدّلاتٍ تذكر في بنية النظام وعقليته الخشبيّة، لجهة الانفتاح على ما يوصف بمكوّنات المعارضة الداخلية، كحدٍ أدنى، فكيف يمكن التعويل على إمكانية انفتاحه على معارضة الخارج، والوصول معها إلى الحل السياسي المنشود.

والحال، ففي ظلّ الوضع الراهن يصعب أن نتوقع حدوث أي تقدمٍ نوعي في عملية جنيف التفاوضية، حيث لا يبدي نظام دمشق أية نوايا إيجابية، ليس تجاه إمكان الوصول إلى قواسم مشتركة مع المعارضة السورية تفسح في المجال أمام صوغ حل مقبول، وقابل للحياة والاستمرار فحسب، بل حتى لمجرد اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير المتصلة ببناء الثقة، والتي من شأنها أن تبرهن على حسن نوايا الأسد واستعداده للمضي في هذه العملية حتى خواتيمها المفترضة!.

وعليه، وبعد أن بدأت الهدنة تترنّح على نحو جدي، وتكرّرت انتهاكات وقف إطلاق النار، فضلاً عن عدم حصول أي تقدّم يذكر في الجانب الانساني، جاء انسحاب وفد المعارضة من محادثات جنيف التي بدأت في 13 نيسان/ إبريل الماضي.

فالنظام السوري لا يمتلك سوى قدرته الفائقة على المناورة والمماطلة، وذلك بهدف العرقلة وتعطيل الوصول إلى أي حلّ جدي. بنية هذا النظام وتركيبته تُفقده أية مرونة وقدرة على الاستجابة الفعلية لاستحقاقات العملية السياسية، (مثلما جعلته فيما مضى عصياً على الإصلاح السياسي والتغيير الداخلي)، فهو كدأبه المعتاد يدخل المفاوضات لتفريغها من محتواها، مراهناً على عامل الوقت من جهة، وعلى عدم وجود أية جهة دولية أو إقليمية قادرة على لجمه، والضغط عليه لإجباره على التعامل بجدية مع استحقاقات ومتطلبات المفاوضات الجارية. وهذا يشمل على وجه الخصوص حليفتيه الرئيسيتين، روسيا وإيران، اللتين لا تفعلان سوى الشدّ على يديه في كل ما يفعله، أو على الأقل إيجاد المبررات والمسوّغات لأفعاله كافة، والإصرار على التمسّك به.

وبدت روسيا عاجزة حتى عن اقناع الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية لمئات الألوف الذين يقبعون تحت الحصار، مُهدَّدين بسيف «الجوع أو الركوع»، فكيف سيكون بإمكانها المساعدة، في مثل هذه الحال، على إطلاق «عملية انتقالية» بحجم وضخامة العملية المتوخاة، حسب بيان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن 2254. أما إيران فهي ضد البحث في أية عملية انتقالية أصلاً، وضد مفاوضات جنيف برمتها إلا إذا أفضت إلى بقاء الأسد والاعتراف بشرعيته.

يضاف إلى ذلك، «الطامة الكبرى» المتمثلة في «استقالة» الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أبواما، عن الاضطلاع بمهامها وواجباتها المنوطة بها كأقوى دولة في العالم، واكتفائها بيافطة محاربة الإرهاب كأولوية مطلقة لا تعلوها أية مهمة أخرى، فهي لم تحرك ساكناً في ذروة التصعيد الميداني، بل بدت وكأنها تجاري الموقف الروسي بشأن ضرورة عودة المعارضة إلى المفاوضات أكثر من اهتمامها بهذا التصعيد، وما رافقه من استهداف للمدنيين والمنشآت الطبية وأفراد طواقم الإغاثة؟!.

أكثر من ذلك، فقد اعتبر كثيرون أن قصف الأحياء الشرقية من حلب يندرج في إطار عقاب المعارضة على انسحابها من المفاوضات، ليس من موسكو فقط بل ومن واشنطن أيضاً، على رغم أنّ هناك من يشكك، داخل إدارة أوباما ذاتها، بأن وقف إطلاق النار لم يكن أكثر من «موقف تكتيكي»، من قبل دمشق وحلفائها، قبل أن تتحضّر هذه الأطراف لإطلاق حملة عسكرية لاستعادة حلب، بدلالة نشر المدفعية الروسية الثقيلة في محيط حلب منذ أسابيع تمهيداً لهذه المعركة.

وإلى ذلك، هناك من رأى أن الولايات المتحدة فقدت القدرة على لعب أي دور في سورية، وبات دورها يقتصر على التحرّك في الهامش الذي تركته لها موسكو فقط. (وقد فاخر سيرغي لافروف أخيراً بأن الأميركيين باتوا يدركون الآن أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً من دون روسيا). بل ووصلت حالة «الانهيار» الأميركية، في نظر بعضهم، حداً صارت إدارة أوباما مضطرة معه لـ»استجداء» المساعدة الروسية والإيرانية، من أجل مجرد العودة إلى وقف إطلاق النار الذي كان معمولاً به لا أكثر؟!.

() كاتب من سوريا

المستقبل