سورية وانتخابات إيران: الولاية للفقيه والولاء للاسد: صبحي حديدي

صبحي حديدي

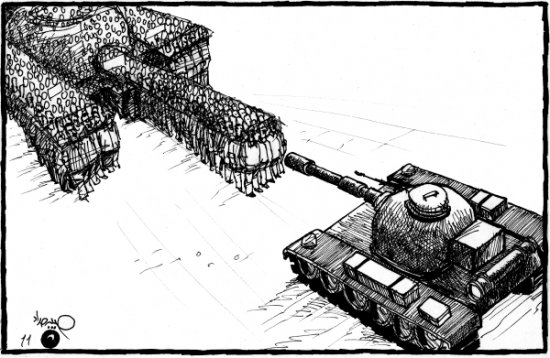

أهمّ من الحال المزرية التي يعاني منها الريال الإيراني، واقتصاد البلاد عموماً؛ وأشدّ إلحاحاً من التغنّي باستقلالية القرار الوطني في تطوير المنشآت النووية، وما يفضي إليه ذلك من شدّ وجذب مع الولايات المتحدة، ‘الشيطان الأكبر’، وحليفاتها في الغرب؛ وأكثر إثارة للقلق من احتمالات المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، على خلفية البرامج النووية ذاتها… ثمة، على جداول أعمال المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ذلك الملفّ الأكثر حضوراً، والأعلى نصيباً في الخطاب الدعاوي: مصير النظام السوري، بما يتضمنه من ضرورات مساندة ‘حزب الله’ المتورط في قتال مباشر مع النظام وضدّ انتفاضة الشعب السوري، وما يقتضيه من مباركة لتلك الدعوات المحمومة والهستيرية الداعية إلى تطويع الإيرانيين للذهاب إلى سورية والدفاع عن المقامات الشيعية هناك.

وفي الأيام القليلة الماضية شهدت أعمال التحضير للانتخابات سلسلة تطورات تكفلت بإفراغها من تلك المضامين التي أسبغت عليها، في البدء، صفة الصراع بين برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متقاطعة، فضلاً عن التنافس بين شخصيات المرشحين وما يمثلونه من شرائح أجيالية. وهكذا، كان 700 مرشح للمنصب الرئاسي قد اختُصروا (بقرارات من ‘مجلس صيانة الدستور’، الذي يهتدي بتوجيهات علي خامنئي، المرشد الأعلى والوليّ الفقيه) إلى ثمانية مرشحين؛ كما جرى رفض أهلية ترشيح الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي صار اليوم محسوباً على صفّ الإصلاحيين؛ واستُبعد ترشيح رحيم مشائي، صهر الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، رغم احتسابه على المحافظين.

مدهش، مع ذلك، أنّ معارك المرشحين لا تحتدم حول مسائل الاجتماع والاقتصاد والعقيدة، أو مآلات النموذج الانتخابي الإيراني في ضوء قرارات الإبطال أو الحظر؛ قدر احتدامها حول السياسة الخارجية، والملفّ السوري أوّلاً، رغم أنّ البتّ في هذا الشأن سُحب من يد الرئاسة الإيرانية، وصار منحصراً بالمرشد الأعلى، ومكاتبه السياسية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك مؤسسات ‘الحرس الثوري’، وأجهزة الاستخبارات المعروفة باسم الـ’باسجي’. وهذا دليل واضح، وفاقع استطراداً، على مدى الهوس العامّ بالمسألة السورية، والذي يتفاقم كلّ يوم في الواقع، وينقلب إلى أوالية تعبئة جماهيرية تتزايد وتائر حميّتها الشعبوية مع تزايد المعطيات حول آفاق سقوط النظام واندثار سلطة السلالة الأسدية. ولا يبدّل من الأمر أنّ التغطية العقائدية لأواليات الحشد أخذت ترتطم بقراءات مناهضة، وتأويلات مناقضة، تصدر عن رموز كبرى في التاريخ السياسي والفكري للجمهورية الإسلامية.

ولأنّ الصلة وثيقة، وهي أحياناً مباشرة وأقرب إلى الفرع والتفرّع، بين ما تشهده إيران من عمليات شدّ وجذب في أعلى هرم السلطة، كما في المواجهة المفتوحة بين المحافظين والإصلاحيين وما تشهده الساحتان السورية واللبنانية من تجليات لتلك العمليات؛ ثمة مغزى بالغ الخصوصية في التوقف عند حال النقد اللاذع الذي يتعرّض لها، اليوم، مفهوم ‘تصدير الثورة’، في صفوف الإصلاحيين الإيرانيين تحديداً. وعلى غرار تصريحات سابقة له، في مناسبات مماثلة، ليس من المألوف أن يحذّر خاتمي من ‘تشويه أفكار الإمام الخميني’، وأن يتهم السلطات الايرانية بـ’تصدير’ العنف الى بلدان أخرى، قبل أن يتبنى تأويلاً للمعنى الذي قصده الإمام الخميني من المصطلح: ‘هل نحمل السلاح ونتسبب بانفجارات في بلدان أخرى؟ هل نشكّل مجموعات للقيام بعمليات تخريب في بلدان أخرى؟ الإمام كان يعارض بشدّة أعمال الإرهاب ويدعو في المقابل إلى نموذج يقوم على وضع إقتصادي جيد، واحترام البشر، ومجتمع يتجه الى الرخاء وتحسين ظروف الجميع′.

الدليل الأوّل على أهمية الواقعة جاء من ردود الفعل الرسمية، أو شبه الرسمية، التي تراوحت بين الدعوة إلى ‘محاسبة خاتمي على تصريحاته غير الوطنية، التي ‘لا ينجم عنها سوى تلطيخ سمعة الجمهورية الاسلامية وتأكيد اتهامات لا أساس لها يطلقها الإستكبار العالمي’، كما فعلت صحيفة ‘كيهان’ الناطقة باسم المرشد الأعلى؛ أو اتهام خاتمي (وهذا تطوّر نوعي خطير في لغة انتقاد رئيس سابق) بالعجز عن ‘التمييز بين الأعمال الإجرامية للطالبان والعمليات الاستشهادية لقوّات حزب الله’، كما فعل النائب المحافظ مهدي كوشك زاده؛ وصولاً إلى تهديد العشرات من المحافظين في البرلمان الإيراني بتقديم بشكوى إلى وزارة الاستخبارات، للتحقيق مع خاتمي حول تصريحاته التي اعتبروها مسيئة للخميني.

بيد أنّ توقيت إطلاق هذه التصريحات لم يبدأ من تكتيك منطقي متوقع، يقضي باستغلال ملابسات الانتخابات الرئاسية، وحدها؛ بل لعلّ اختياره نهض على حساب بارع لجملة اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وعقائدية داخلية، وأخرى إقليمية (سورية ولبنانية أوّلاً، وعراقية أيضاً، وتركية ـ سعودية في الخلفية الأعرض)، وثالثة دولية تخصّ قياس معدّلات التوتر بين إيران وكلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل. ولا يغيب عن عناصر هذا المشهد، الداخلي غير المنفصل عن انعكاساته الخارجية، ذلك العنصر الآخر الضاغط: اشتداد التأزّم بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وعدد من كبار البرلمانيين المحافظين، على خلفية سياساته الاقتصادية، وازدياد معدّلات التضخم، وانخفاض قيمة الريال الإيراني. وهذا عنصر يتحوّل، باضطراد وثبات، إلى مضمار لتجاذبات عقائدية تمسّ بعض أقدس مبادىء الفقه الشيعي، وتضع نجاد في مواجهة مع بعض آيات الله وحجج الإسلام، حول أقواله بأنّ ‘يد الله سوف تظهر وترفع الظلم عن العالم’، وأنّ أعداء إيران يعلمون أنّ عودة المهدي الغائب حتمية’.

وهكذا اعتبر حجّة الإسلام علي أصغري أنّ ‘من الأفضل لأحمدي نجاد الاهتمام بمشاكل المجتمع مثل التضخم (…) بدل التركيز على الشؤون الدنيوية’؛ وتهكم حجة الإسلام غلام رضا مصباحي، المتحدث باسم ‘جمعية رجال الدين المقاتلين’ المحافظة المتشددة، هكذا’ ‘إذا كان نجاد يريد أن يقول إنّ الإمام الغائب يدعم قرارات الحكومة فهذا ليس صحيحاً (…) ومن المؤكد أنّ المهدي المنتظر لا يقرّ التضخم الذي بلغ 20 في المئة، وغلاء المعيشة، والكثير غيرهما من الأخطاء’ التي ترتكبها الحكومة! أهي مصادفة محضة، إذاً، أن يعلن أحد المرشحين أنه المهدي المنتظر، وقد ظهر من غيبته الطويلة لكي ‘يقيم العدل’ و’يقطع دابر الجور في البلاد’؟ أو أن يتعهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اللواء محمد حسن نامي، باستخدام شبكة الإنترنت لبثّ صوت وصورة المهدي المنتظر؟

واليوم، كما في الأمس والغد، ليس للمرء أن يملّ من تكرار الهاجس التالي، الذي لا يلوح أنّ المسارات الراهنة للجمهورية الإسلامية في إيران كفيلة بإنزاله من مقام التخوّف الأوّل والأكبر: لن يكون الأمل كبيراً في أيّ انفراج داخلي إيراني، سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي، ما لم يقف الإيرانيون موقف المراجعة الراديكالية الشاملة لهذا المبدأ بالذات، ولاية الفقيه، وتصحيح علاقته بالحياة والحقّ قبل أيّ مبدأ سواه. هذا، في كلّ حال، مبدأ في ‘الحكم الإسلامي’ صاغه الإمام الخميني على عجل، سنة 1971، حين كان منفياً في مدينة النجف العراقية؛ وخضع على الدوام لأخذ وردّ منذ البدء، حين اختلف حول تأويلاته عدد كبير من فقهاء الشيعة. ونعرف أنّ خامنئي هو أشدّ المدافعين عن المبدأ، وأبرز المتمسكين بالحفاظ عليه في الدستور، بل وتوسيع الصلاحيات الراهنة للوليّ الفقيه.

وليست عسيرة معرفة أسباب هذا الحماس، بالطبع. فما الذي يتبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية، محافظاً أم إصلاحياً، إذا كان في سلطة الوليّ الفقيه تسمية أعضاء مجلس المرشدين، وتسمية مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة (بما في ذلك تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، وقادة صنوف الأسلحة)، وإعلان الحرب والسلام والتعبئة، وإقرار أسماء المرشحين للإنتخابات الرئاسية، وتوقيع مرسوم تسمية رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وإدانة وعزل الرئيس بموجب أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، وإصدار مختلف أنواع العفو؟ ثمّ، في بعض الوقائع التطبيقية للمبدأ، ألم يحدث مراراً أنّ بعض الفقهاء ورجالات الحكم ذهبوا أبعد مما ينبغي في تفسير أحكامه، كما حدث حين اعتبر أحمد أزاري ـ قمّي، وهو واحد من كبار شارحي فكر الخميني، أنّ بين صلاحيات الوليّ الفقيه إصدار ‘حظر مؤقت’ لأداء فرائض دينية مثل الصلاة أو الحجّ أو الصوم، في وسعه أن يأمر بهدم بيت المسلم، أو أن يأمره بتطليق زوجته!

كأنّ استقطابات إيران الراهنة ترتدّ إلى مطلع القرن العشرين، أيام ‘حركة المشروطة’، أي التسمية الثانية للثورة الدستورية الإيرانية التي اندلعت عام 1905 ضدّ الشاه مظفر الدين، وقادها الفقيه الشيعي الملا محمد كاظم الخراساني (كان بين أنسب ألقابه أنه الأب المؤسس للدستور والنهضة والإصلاح السياسي في إيران)، يعاونه نفر من كبار رجال الدين الذين تألفوا من الشيعة غالباً.

على رأس هؤلاء وقف آية الله الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1860 ـ 1936)، الذي يذهب بعض الباحثين إلى اعتباره طبعة شيعية من مارتن لوثر. في الصفّ المناهض، الذي كان يقود الماء إلى طاحونة الشاه عملياً، تمترس نفر من رجال الدين وآيات الله، استحقوا بالفعل تسمية ‘أنصار المستبدّة’، ولم يتحرّج النائيني في وضعهم ضمن فريق ‘عَبَدة الظالمين’ و’علماء السوء’ و’لصوص الدين’ و’مُضلّي ضعفاء المسلمين’.

النائيني كان يستلهم جمال الدين الأفغاني وروحية ‘طبائع الاستبداد’، ولكن في ميدان سياسي فقهي شائك هو الإمامة الغائبة ومدى حقّ الأمّة في ولاية نفسها وتشكيل حكومة زمنية عادلة (أي: ديمقراطية، حسب النائيني)؛ بدل الركون إلى حكومة مطلقة (ومستبدة بالضرورة، لأنها جزء من ‘شعبة الاستبداد الديني’، حسب النائيني أيضاً).

وهكذا، فإنّ المعركة السياسية الجوهرية ينبغي أن تدور اليوم ـ كما كانت عليه الحال في انتخابات 1997 ـ بين المحافظين والإصلاحيين، وبين التنمية السياسية والجمود المؤسساتي، وبين ديمقراطية أوضح وتشبّث أكثر بمبدأ ولاية الفقيه. ذلك، في عبارة أخرى، يعني أنّ المعركة سوف تدور، أيضاً، حول خطل ‘تصدير الثورة’ إلى بلد مثل سورية، ينتفض أصلاً ضدّ استبداد أسوأ بكثير من اشتراطات مبدأ ولاية الفقيه؛ وكذلك حول جريمة مساندة نظام الاستبداد والوراثة والفساد، ضدّ آمال الشعب السوري في حياة ديمقراطية أفضل. ويا لبؤس ما تنتهي إليه الثورة الإسلامية الإيرانية، إذا كانت اليوم تتخلى عن تعاليم آية الله النائيني، لكي تلتحق بطغاة من آل الأسد، قاب قوسين أو أدنى من الاندثار!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس