سيرة بيت شكرية وأهله، والبلاد/ رستم محمود

كان ثمة بيت كبير في حارتنا القديمة، كبير لدرجة أن المُتمعِّنَ كان يُمكن أن يجد فيه كُل شيء. كان كذلك بالرُغم من أن مساحته لم تكن تتجاوز الـ 400 مترٍ مُربع، تلك المساحة القياسية التي تُعرف في منطقتنا بـ «الاسم»، كما أن علوه لم يتجاوز الطابقين.

هذا التكون «الكُلّي» لذلك البيت كان نتيجة تراكم أشكال البناء المختلفة التي طالته لأربعة أجيالٍ من العائلة نفسها، حيث كانت لكُل قطعة من هذا «العُمران الضخم» حكايتها الخاصة، التي كان سُكان ذلك البيت الكثيرون يتداولونها دوماً على مسمع سُكان الحيّ. وكانت سيرة البناء والهدم والتجاور والتوحيد والتقاسم شِبهِ المُستمرة بين أجيال وأفرع سُكان البيت، سيرةً مُكثفةً وشبه موحدة لغيرها من بيوت حارتنا، التي كانت بدورها شيئاً نموذجياً عن المدينة، وبقولٍ غير حذر «عن البِلاد كُلِها».

*****

قبل أكثر من ثلاثة أرباع قرن، كانت حارتنا التي تقع غرب المدينة مُجرّد أرضٍ لزراعة القِمح، وبالضبط حينما بدأت المدينة تفيض عن مركزها الذي عُمّرت فيه، تحولت تلك الأراضي إلى بساتين لتغطية حاجة سُكان المدينة، وقتها بات أصحاب الأراضي بحاجة لمزيدٍ من العُمال المُستقدَمين من القرى المحيطة.

كانت شُكرية السيد اسماعيل وزوجها من أوائل العائلات التي نزحت إلى تلك البساتين، وكانوا بالضبط أول من عمّروا «عريشتهم» في هذه الأرض التي باتت فيما بعد «البيت الكبير». عملت شُكرية في بساتين «موسى أسو» كما لم تعمل أي من النسوة غيرها، كانت أُماً لتسعة أبناء، منهم ثلاثة توائم، إلا أنها لم تترك العمل في البستان قط، ليس فقط لأنها كانت امرأة قوية البُنية وبالغة الصبر بحيث تعمل من الفجر حتى المغرب، بل لأن زوجها كان واحداً من هؤلاء الرجال الذين يُكنَّون في حارتنا القديمة بـ «سلطان وحافي».

تتذكر نسوة الحارة اللواتي شاهدن شُكرية السيد اسماعيل في آخر سنوات عُمرها، كيف أنها كانت تشرح «خريطة» الجروح التي في يدها وقدمها وساقها ووجهها؛ فهي عملت لأكثر من ثلاثين عاماً في عشرات البساتين المُحيطة بعريشتهم التي كانت مُجرد مجموعةٍ من أخشاب صناديق الخُضار، مع كثيرٍ من بقايا علب المواد الغذائية -التنك- المليئة بعجينة الطين، التي كانت تتعامد لتُشكل غُرفتهم الوحيدة.

خلال تلك السنوات الطويلة، وبينما «عُمِّرَت» العديد من البيوت الطينية المُتناثرة بين البساتين غرب المدينة، حدث أمران مُترافقان: شُيّدَت عشراتٌ من البيوت الفخمة وسط المدينة، كانت أشبه بقصورٍ صغيرة، وهي لم تكن إلا لأصحاب هذه البساتين والتُجار وساسة المدينة الجُدد، الذين كانت ثرواتهم مُتأتية من انخراطهم في مؤسسات الدولة حديثة التكوين، واحتكارهم بأكثر من شكلٍ لسُلطة القرار فيها. ومن هذه القرارات الأمرُ الثاني، وهو تحويل آلاف الهكتارات من بساتين المدينة إلى مقاسم من مُخططها التنظيمي، وبذا تحول مُلاكها إلى طبقة من الأغنياء الجُدد بين ليلةٍ وضُحاها.

لم ترضَ شكرية السيد اسماعيل أن تترك غُرفتها الوحيدة تلك بأي ثمنٍ كان، فهذا الشيء بالنسبة لها كان يعني التشرد فحسب. باعت ما كانت قد احتكرته من ذهب، وترجّت مالك البُستان بعشمِ سنوات العمل الطويلة في هذه الأرض، ويُقال إنها كشفت عن يدها وفخذها ليعرفَ المالك خرائط الجروح التي في جسدها جراء عمل السنوات الطويلة في هذه الأرض، وليسمحَ لها بامتلاك هذه القطعة من أرض البُستان، التي تحولت إلى مقسمٍ في مُخطط المدينة.

ليس بعد سنوات كثيرة، وفي ليلة ماطرة للغاية، تعثرت شُكرية السيد اسماعيل في وحل الطريق الفاصلة بين بيتها والشارع المُزفت الوحيد الذي كان يبعد أكثر من خمسمائة متر، فهي كانت تذهب كُل مساءٍ لتأتي بأطفالها القادمين من مدرسة الفضيلة – فيما بعد تحولت هذه المدرسة الاستثنائية في عمرانها الفرنسي إلى مقرٍ لشعبة حزب البعث في المدينة – الذين لم يكونوا يستطيعون المشي في الوحل.

سقطت شُكرية وانكسر حوضها، وظلّت أكثر من ساعة تصرخ وهي لا تستطيع حتى أن تُخرِجَ جسدها الضخم من نهر الوحل ذاك، لا يسمعها إلا أطفالها الذين كانوا في الضفة الأخرى. أعادوها إلى البيت بعد ساعات وهي مُغمىً عليها، ولم تستطع سيارة الإسعاف أن تصل، وتعثرت ثلاثة جرارات زراعية وهي تحاول الذهاب بها إلى المُستشفى، فماتت وسط ذلك المشهد الطيني، بين بيتها وما بقي من أشجارٍ قليلة بين البيوت والبساتين.

*****

طوال عقدين من الزمن، كانت الغُرف تزداد في ذلك البيت، فكُلما يتزوج واحدٌ من أبناء شُكرية كان يتم بناء غرفة طينية جديدة، حتى أن البيت بات على شكلِ صندوقٍ مُغلق من الغُرف، وفي الوسط باحة كبيرة. من تلك الباحة التي كانت تعج بكثيرٍ من المُقيمين، كان يُمكن رصد سوريا السبعينات والثمانينات وتحولاتها الديموغرافية الاستثنائية، فمن ذرية شكرية السيد اسماعيل وزوجها فقط، كان ثمة أكثر من خمسين ساكناً في ذلك البيت. وضمن البيت نفسه كانت تجري الحياة العائلية المُتخمة بالصِراع والصُراخ والمؤامرات، شيءٌ شبيهٌ بعوالم بيوت العائلة التي في روايات نجيب محفوظ، وإن بمستوىً بالغ الشعبية والبساطة.

على أنه خلال تلك السنوات طرأت على ذلك البيت ثلاثة تحولات، يُمكن رصدها بأربع حكايات صغيرة، لمعرفة ما جرى فيه من أحوال، أربع حكايات يُمكن أن تُشكل دلالة على سوريا الشمولية.

فحسب العُرف، كان لذلك البيت أن يبقى ويُقسم على الذكور الأربعة من أولاد شُكرية، لكن أختهم الكُبرى كانت قد طُلِّقَت بعد سنوات قليلة من زواجها، وبهذا كان واجباً عليهم أن يمنحوها غُرفة واحدة ضمن البيت، لتعيش مع ابنتيها الصغيرتين. كان ذلك الحدث تأسيساً لصراع الأخت مع زوجات أخوتها الأربعة، فبينما كانت تُصرُّ على الدوام بأن هذا بيت أبيها، وأنها لن تخرج منه إلا إلى قبرها؛ لم تكن زوجات الأخوة تتوقفن عن إسماعها وإسماع الجيران الكُثر جملتهن الشهيرة «هو البيت كافينا حتى نربي فيه بنات الناس الغُرب»، في إشارة إلى بنات الابنة المُطلقة.

ساءَ الأمر بينهم، ولم يجد الأخوة من حلٍ سوى بفتح بابٍ في الشارع من غُرفة الأخت المُطلقة، وبذا تكون مُستقلة عن باقي غُرف البيت بشكلٍ ما. لكن المُشكلة بقيت في المرافق الصحية اللازمة، حيث تحول رُكنٌ من الغرفة إلى مطبخ، وبات الطرف القريب من الباب بمثابة حمام صغير، ولم يكن من حَلٍّ سوى بقائهم مُعتمدين على بيت الخلاء الوحيد الذي في البيت، حيث كان الجيران شهوداً على عشرات ومئات المرات التي كانت فيه بنات الأخت تضربن الباب الخارجي بكل قوة وهنن يرغبن بالذهاب إلى بيت الخلاء، بينما كانت زوجات الأخوة تمنعن أولادهن من فتح الباب، لإثارة غيظ أم البنات، وفي كُلّ مرة كان يتبرع أحد الجيران بدعوة البنات الصغيرات لقضاء حاجتهن في منزله.

الأمر الآخر كان يتعلق بأحد عناصر فرع المُخابرات العسكرية، فقد كان العُنصر المُنحدر من الساحل السوري يؤدي وظيفته في مدينة القامشلي، وفي نهاية الثمانينات تعرف صُدفة على الابن الأصغر لشُكرية. استأجر هذا العُنصر غُرفة في بيت شُكرية، وكان الاتفاق أن يطول الاستئجار لستة أشهر، لكن العُنصر لم يقبل الخروج من البيت، بحجة أن البيت مُخالف لأمر المخطط التنظيمي، وأنه ما يزال رسمياً باسم مالك البُستان «موسى أسو». طالت إقامة ذلك العُنصر في البيت لأكثر من سبع سنوات، حول معها حياة المُقيمين في البيت وكامل الحارة إلى جحيم حقيقي، ولم يخرج من البيت إلا بتعويض كبير تشاركَ فيه كُل سُكان البيت.

المسألة الأخيرة تتعلق بغرفة الابن الأكبر، فبعد سنوات قليلة من زواجه، هاجرَ مع زوجته للعمل في لبنان، ومن هُناك هاجر إلى ألمانيا بعد قُرابة ثلاثين عاماً. طوال هذه المُدة كان يرفض التخلي عن غرفته التي كانت الأكبر في البيت، والوحيدة المُطلة على الشارع، كان يرفض أن يُخليها لأي من أخوته، فقد ظلَّ يعتبرها حقه في البيت كأخ أكبر، رُغمَ أنه لم يكن يسكنها، وأنه حتى في الأعياد حينما كان يأتي من بيروت، كان يسكُن لأيام في بيت حميه، ولم يكن يقوم حتى بزيارة أخوته والسؤال عن أحوالهم.

لكن نسوة الحارة كان لهن رواية أخرى عن سبب ما كان يجري، فزوجة الأخ الأكبر -حسبَ قولهن- كانت تعشق الأخ الثاني، لكنها لم تحظَ به، ولذلك كانت تضمرُ كراهية دفينة تجاهه وتجاه عائلته. وحتى بعد مرور ثُلث قرن، حينما قرر الأخوة تقاسم البيت، فإن الزوجة أجبرت الأخ الأكبر على العودة من ألمانيا، للحصول على حصتهم من البيت.

قُسِمَ البيت إلى ثلاثة أقسام، بعدما باعَ أخان حصتهما للبقية، وأصرت الأخوات البنات على الحفاظ على جزءٍ من البيت لأختهن المُطلقة وابنتيها، التي لم تنتهِ حكاية صِراعها المرير مع زوجات الأخوة إلا حينما تزوج اثنان من أولاد الأخوة من ابنتيها.

*****

مع بداية التسعينات كان الجيل الثالث من الأبناء قد بدأ البحثَ عن مكانٍ خاصٍ للسكن ضمن ذلك البيت. ولم يكن تمسّكهم بالبيت ترفاً، فمنذُ أوائل التسعينات كان سعر البيت الواحد من المدينة يساوي أجر عشرات السنوات لأي عامل من الطبقة الوسطى جيدة التعليم، فكيف بالفقراء من أمثال أولاد شكرية السيد اسماعيل وأحفادها.

كان الحل الوحيد هو تحويل الغرفة الطينية إلى غرفة إسمنتية كنظيراتها، ومحاولة بناء غُرفة فوق أخرى، لأنه كان يجب بناء أكثر من عشرين غُرفة متزاحمة في تلك المساحة الضيقة. ودون شك فإن لكُل غرفة إسمنتية حكايتها ووضعها الخاص، إذ لم يكن من السهل بناء غُرفة إسمنتية.

أولى تلك الغُرف كانت للابن/الحفيد الوحيد الذي أنهى دراسته العامة، وعُيّنَ وقتها مُدرّساً في مدرسة الحارة، فهو إلى جانب ادخاره لجزءٍ من راتبه لأكثر من عامين، وعمله الإضافي كُمحاسب ليلي في أحد نوادي المدينة، كان قد حصل على تعهدٍ من كثيرٍ من طلبته بالقيام بالأعمال اللازمة لذلك، من هدم الغُرفة التُرابية إلى حفر الأساسات، وليس انتهاءً بنقل المواد من المعمل إلى البيت.

تقول مرويات أهل الحارة إن «الأستاذ لُقمان» أنهى غرفته التي سوف يتزوج فيها بعد أربع سنوات من بدء العمل بها، وأن العمل توقف لمُدة عامين خلال تلك الفترة لأن العمة رفضت أن تأخذ غرفتُه جزءً من حصتها من الأرض التي كانت خلف غرفتها الوحيدة.

الطريقة الأخرى كانت تقديم قطعة أرض من مساحة البيت إلى أحد مُتعهدي البِناء، ليعمل على تأسيس أربع شُققٍ فوق بعضها بعضاً، يمنح اثنتين منها لصاحب الأرض بينما يحتفظ باثنتين لنفسه. لقد بُنيت ثمانية شُققٍ في نصف مساحة الأرض العامة، كانت باختصار مثالاً لكُل ما تعنيه بشاعة البناء. فكُل شقة كانت مساحتها قُرابة 80 متراً مُربعاً، لم يكُن يطلُّ منها على الفضاء الخارجي سوى أقل من ستة أمتار، كانت تلك الأمتار الست كامل ما يُمكن أن يدخل إلى البيت من هواء وشمس.

لم يكن في تلك الشقق أي شُرفات، حتى السطح كان مُخصصاً لتخزين المؤن وصحون التلفزة الفضائية. كانت تلك المساحة الضيقة جداً، سيئة التهوية والمُظلمة، مُتخمةً بأكثر من مئة ساكن، من أحفاد شُكرية السيد اسماعيل والسُكان الجُدد الذين اشتروا الشُقق الجديدة في هذا البناء. كان الازدحامُ يدفع هؤلاء السُاكنين لـ «احتلال» الرصيف والشارع بأشكالٍ مُختلفة، وببساطة كان لأي عابر أن يرى النسوة صباحاً وهُنَّ يفترشن الرصيف صباحاً لممارسة أعمالهن اليومية، بينما لم يكن الأطفال يسمحون بأن يخلو الشارع من ضجيجهم بأي شكل. كان ذلك البناء قضاءً على الفردية والخصوصية، خصوصاً بالنسبة للأفراد الأقل قوة والأكثر توقاً للخصوصية، النساء والمُراهقين من الجنسين.

كانت تلك «الزنزانة السكنية» مُحصلةً مُكثفةً لما جرى خلال أكثر من أربعة عقود من حُكم الأسد، بدءاً من تحطيم الطبقة الوسطى من المتعلمين وبُسطاء الموظفين، وليس انتهاءً بتحويل القوانين والأجهزة البلدية إلى مُجرد أدوات لشرعنة الفساد وإشراك رجال النظام، الشُركاء الذين ليس لهم من رأسمالٍ سوى السُلطة. في تلك السنوات نفسها كانت الآلاف من «الفلل» بهية البناء واستثنائية البذخ قد بدأت تظهر، وهي كانت إما لبعض شخصيات المدينة من الذين كانوا يُشاركون رجال السُلطة أعمال التهريب والنهب العام، أو لرجال السُلطة أنفسهم. لكن هؤلاء الأخرين، ولحسٍ بالاغتراب العميق عن المدينة وناسها، كانوا يبنون «فللهم» البهية في جبال الساحل السوري.

*****

أثناء تلك السنوات، بات ذلك البيت الكبير بمثابة «بؤرة عشوائية»، قسمٌ منها على شكل بناء طابقي بالغ البشاعة والضيق حد الاختناق، إلى جانب عدة غُرفٍ إسمنتية مُتداخلة ضمن بعضها بعضاً، وبكُل بساطة كان لساكن أي غُرفة أن يرى ساكن الغُرفة الأخرى ويسمع الأصوات الصادرة منها، بالإضافة إلى غُرفتين تُرابيتين آيلتين للهدم، فالعمة كانت ترفض تغيير أي شيء من «ميراث أُمها».

يضافُ إلى كل ما تقدم، محاولة السُكان استثمار الاقسام المُطلة على الشارع من البيت، وبدأ الأمر بفتح بقالية صغيرة في غُرفة العمة، إذ كانت تبيع من كوة شُباكها الذي يطلُ على الشارع، وبعد أقل من سنتين بنت جداراً فاصلاً ضمن غُرفتها، بحيث بات ثُلثاه غرفةً، بينما فُتحَ الثُلث على الشارع ليغدو بقالية؛ وللتغلب على ضيق المساحة تلك، سيّجَت العمة كامل الرصيف أمام غُرفتها لتوسّع من مساحة البقالية. وعندما كانت نسوة الحارة تشتكين إليها بأن الأولاد حينما يذهبون إلى المدارس صباحاً يضطرون للنزول عن الرصيف حينما يصلون قُرب بقاليتها، وهو ما سيشكل خطراً على حياتهم، كانت العمة ترد بكُل بلادة «عمرون ما يروحوا للمدرسة».

أحد الأحفاد حولَ غُرفةً من شُقته الأرضية إلى منشرة للألومنيوم، وكانت نثرات تقطيع الألومنيوم تنتشر في كُل أرجاء الشارع، ولم يسلم أيٌ من أطفال الحارة من جُرحٍ في قدمه من تلك النثرات، ولا سَلِمَ أيٌ من عجائز الحارة من ضجيج التقطيع، لكن لم يكن لهم أن يفعلوا أي شيء، تحت ضغط قطع الأرزاق والجيرة المديدة وسوء الأحوال.

الحفيد المُدرّس وزوجته حولوا غُرفتهم الوحيدة إلى مركز لإعطاء الدروس الخصوصية لعشرات طُلاب الثانوية، وتقريباً طوال ساعات النهار، حيث كان أهل الحارة قد سموا غُرفتهم بـ «المركز الثقافي». ولأن سُكان البيت قد رفضوا أن يدخل ويخرج هذا العدد الهائل من الطُلاب إلى البيت كُل يوم ودون انقطاع، أنشأ المُدرس سلماً معدنياً في الشارع، بحيث كان الطلبة يصعدون عبره إلى تلك الغرفة. الوحيدة التي لم تكن تعترض على ذلك كانت العمة، لأن بقاليتها كانت تبيع لهؤلاء الطلبة كامل حاجياتهم، وبالذات القرطاسية والمُرطبات.

زوجة الابن حولت بيتها إلى مقرٍ لحفِّ حواجب نسوة الحارة، وكان يتم تداول الأقاويل عن أنها اتفقت مع زوجها على أن يخرج ثماني ساعات كاملة من البيت، وهي سوف تتكفل بمصروفه الخاص مع كامل حاجيات البيت. كان زوجها يجلس ساعات طويلة في الحديقة العامة، وعندما كان أحد العابرين يُسلم عليه ويسأل عن أحواله، كان يرد بضحكة ساخرة «والله لسا الدوام ما خلص لأرجع للبيت». وأصبح لاحقاً يغادر البيت لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، حيث الغُرفة الأخرى من البيت باتت صالوناً لتجميل العرائس.

*****

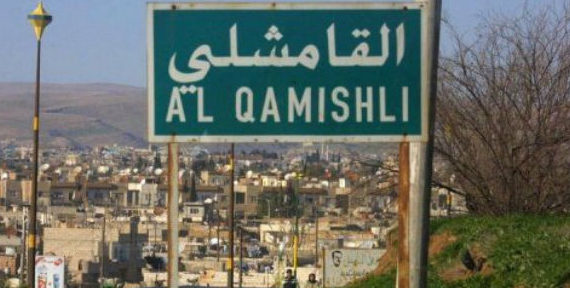

من عريشةٍ في بستان إلى بيتٍ تُرابي، إلى مُركّبٍ فظيعٍ من البشاعة والعشوائية، لم تجرِ التحولات على بيت شكرية السيد اسماعيل بأي اعتباطية، كان كُل شيء جزءً مما يجري من ظواهر وتحولات أكبر وأعمق، كانت تطال المدينة والبلاد كُلها، وكان بيت شُكرية نموذجاً لملايين البيوت التي كان تُشكل خارطة السكن السوري العبثية، التي وبالرُغم من رضى السوريين بها فإنه لم تَدُم لهم، فإما أنها هُدمت فوق رؤوسهم، أو هُجّروا منها، أو طالها تفجيرٌ إرهابيٌ أزهق عشرات الأرواح التي فيها، كما جرى مع بيت شكرية السيد اسماعيل، جرّاء التفجير الإرهابي الذي طال مدينة القامشلي صبيحة السابع والعشرين من شهر تموز الفائت.

موقع الجمهورية