«ضوضاء بيضاء» لدون ديليلو: «دار التنوير» ـــ ترجمة يزن الحاج ـ 2016

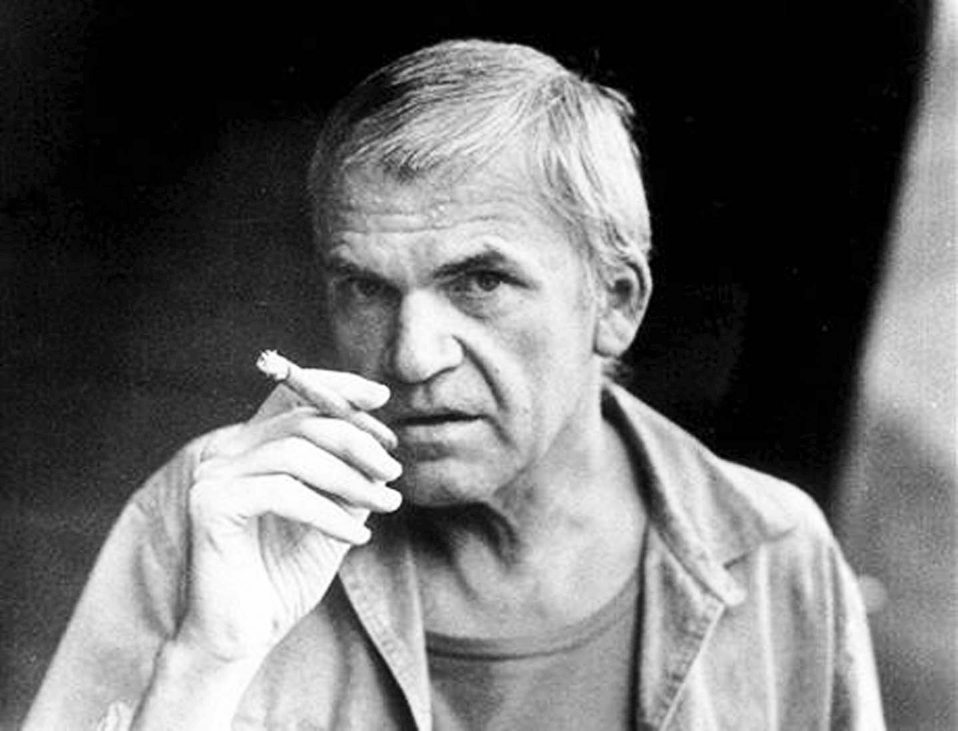

دون ديليلو… عاشق العزلة نزيل عالم تشيّده الكلمات

أحد أعمدة الأدب الأميركي بعد الحرب

ما معنى الكتابة عن دون ديليلو (1936) في زمن ثقافة «البيست سيلر»؟ وما معنى إفراد ملف له في جريدة عربيّة فيما لم يُترجَم من أعماله غير روايتين هما «فنانة الجسد» (دار المدى ـــ ترجمة أسامة منزلجي ـ 2012 ـــ ونسخة أخرى عن «دار إشراقات» ـ ترجمة محمد عيد إبراهيم ــ 2006) وأخيراً «ضوضاء بيضاء» (دار التنوير ــ ترجمة يزن الحاج ـ 2016)؟

ولو دمجنا السؤالين معاً، ما أهمية دون ديليلو عربياً؟ ربما كان من حسن حظنا تأخر ترجمة ديليلو لأنّ أهم سمات أعماله هي الكتابة عن «حاضرٍ مستقبلي»، أي الكتابة عن الحاضر مع إسباغ سمات غير موجودة فيه. سمات مستقبلية تخيّليّة، أو الإفراط في المبالغة في التوصيف بحيث يبدو الحاضر السردي لديه بمثابة صورة سوداوية للحاضر الفعلي. والأهم أنّ هذه الصورة السوداوية ستتحقق لا محالة، لا بمعنى النبوئيّة، التي يتجنّب توصيف أعماله بها، بل بمعنى دقة الرؤية وجموح الرؤيا، بحيث يمكن قراءة أي عمل له بعد عقود كأنه كُتب بالأمس. وأهميته عربياً تنطلق من النقطة السابقة تحديداً: لا بأس من هذا الكسل العربي في الترجمة، فأعمال ديليلو ستبقى طازجة لعقود. أما المشكلة الملتصقة بتلك الأهمية، فهي أنّ ترجمة ديليلو وحدها لا تكفي من دون ترجمة أعمال مَنْ تأثّر بهم. أين أعمال روبرت كوفر، ووليم غاديس، وفلانري أوكونور وتوماس بنتشن؟ بل ينسحب الأمر حتى على مَنْ تُرجمت أعمالهم (بهذه الدرجة أو تلك من الجودة)، كوليم فولكنر، وكافكا، وجيمس جويس ونورمن مايلر.

ينقسم نقّاد ديليلو، كما يشير بيتر بوكسول في كتابه «دون ديليلو: إمكانيّة التخييل»، إلى جماعتين. ترى الأولى أنّ ديليلو ولد من رحم ما – بعد الحداثة، وهو أحد فرسانها الكبار في الأدب الأميركي بل العالمي، فيما ترى الثانية أنّه رافض لتيار ما – بعد الحداثة، أو متردد حياله في أفضل الأحوال. وتفترق جماعة صغيرة من النقّاد عن الجماعتين السابقتين، لتشير إلى أنّ ديليلو ليس حداثياً أو ما-بعد حداثي. ينقسم هؤلاء بدورهم فيطرحون آراء متعددة، ومتباينة أحياناً. يؤكد بول جيايمو في كتابه الإشكالي «تثمين دون ديليلو: القوة الأخلاقيّة لعمل كاتب» أنّ ديليلو أقرب إلى تيار «النيو-واقعية» رغم إحالاته الغزيرة إلى ما-بعد الحداثة، فيما يعترض هارولد بلوم على الجميع ليشير إلى أنّ ديليلو «رومانتيكي عالٍ في عصر الواقع الافتراضي واللاواقعيات المترابطة». سيزداد الأمر تعقيداً حين يشير أبرز كتّاب الأجيال اللاحقة إلى أنّ ديليلو خيارهم الأول في لائحة من تأثروا بهم، رغم تباين أساليبهم الكتابية وتوجهاتهم من الواقعية الاجتماعية عند جوناثن فرانزن، وجيفري يوجينيدس وصولاً إلى ما-بعد الحداثيين كديفيد فوستر والاس، وزادي سميث. يمكن أن نفسّر الأمر بالتنوّع المذهل لموضوعات روايات ديليلو التي تناولت التكنولوجيا، ووسائل الاتصال، والكوارث، والإرهاب، والعائلة، وهموم الفرد، وعالم الاستخبارات، والرياضة، وعالم المال، والحياة الأكاديمية، والنزعة الاستهلاكيّة، بحيث أنّ كلّ كاتب ينتقي ما هو أقرب إليه من أشجار غابة ديليلو. وليس ثمة مبالغة في القول إنّ تأثيره امتدّ على جميع الكتّاب باللغة الإنكليزيّة منذ الثمانينيات، حتى لدى مجايليه كبول أوستر ومارتن أميس. بمعزل عن كل هذه الفوضى، يشير هو ببساطة إلى أنه روائي فحسب، روائي أميركي ابن «خط الحداثيين الطويل الممتد من جويس مروراً بفولكنر».

لم يكترث النيويوركي ابن عائلة المهاجرين الإيطاليين بأفرادها الـ 11 لكل هذه التصنيفات، بل لم يكن يظن أو يطمح لأن يكون كاتباً. الكتابة هي التي طرقت بابه في منتصف الستينيات بعدما استقال من عمله في وكالة إعلانات، ليبدأ العمل على روايته الأولى «أميريكانا» (1971) عام 1966. حتى القراءة كانت نشاطاً مؤجلاً، إذ لم يبدأ القراءة الجدية إلا بعد نيله شهادته الجامعيّة في فنون الاتصال عام 1958، ليغرق بعدها في أعمال همنغواي، وفولكنر، وجويس، وبيكيت ويدرك أن ثمة عالماً آخر تشيّده الكلمات. بدأ التفرغ لمغامرته الكتابية المدهشة التي أثمرت سبع روايات في تسع سنوات (إحداها «أمازونات» (1980) التي كتبها باسم مستعار كليو بيردوِلْ، ورفض إعادة طباعتها)، ويُنهي عقد السبعينيات، وقد وصل إلى نهاية المرحلة الأولى من تجاهل القراء له واقتصار ورود اسمه في دائرة أكاديمية ضيقة.

منتصف التسعينيات شهد تحوّلاً كبيراً في أسلوبه ولغته، وبدأ وصفته السحرية في «تشييد الجمل»

هنا، كان لا بد من التغيير، لا لجذب شريحة أكبر من القراء فحسب، بل لتغيير ماهية الكتابة بحد ذاتها، لتبدأ حينها حقبة الثمانينيات وصولاً إلى منتصف التسعينيات التي شهدت تحوّلاً كبيراً في أسلوبه ولغته، ويبدأ وصفته السحرية في «تشييد الجمل» وإطلاق إحساسه المرهف بموسيقى اللغة وتكريس طريقته الخاصة في إفراد صفحة بأكملها لكل مقطع في المسوّدات، بحيث يصبح لكل مقطع استقلاليته التامة دون أن يكون ناشزاً عن جسد الرواية. أثمرت هذه المرحلة أربعاً من أهم رواياته: «الأسماء» (1982)، «ضوضاء بيضاء» (1985)، «ليبرا» (1988)، «ماو» (1991)، فانتشر اسمه كواحد من أهم الكتّاب الأميركيين بعد رحيل عمالقة النصف الأول من القرن، وتزايد حضوره ضمن القراء بعد نيله جائزة الكتاب الوطني عن روايته «ضوضاء بيضاء». مع تزايد الحضور، توجّبَ على عاشق العزلة الانغماس أكثر في عزلته ليتأمل في مسيرته السابقة، ويصمّم على انطلاقة جديدة، أو على الأقل إنهاء المسيرة بروايته الأهم. بعد ست سنوات من الصمت شبه التام، تخللته حوارات صحافيّة نادرة، صدرت رائعته «العالم السفلي» (1997) التي رسّخت حضوره وثبّتت اسمه كأحد الأعمدة الأربعة في الأدب الأميركيّ بعد الحرب، إلى جانب كورمك مكارثي، وفيليب روث، وتوماس بنتشن، وصاحب أسلوب نثريّ متفرّد في الأدب المكتوب بالإنكليزية. ومع بداية الألفيّة، هدأ الزخم وبات ميّالاً إلى الروايات القصيرة، مؤكداً أنّ «العالم السفلي» بصفحاتها الثمانمئة وعوالمها المتشابكة، أمست من الماضي. أما المرحلة الحالية، فهي للصمت وروايات النّفَس القصير. اكتفى بخمس روايات خلال 20 عاماً، صدرت آخرها «زيرو كيه» قبل أشهر بحيث يحتفي بعيد ميلاده الثمانين في تشرين الثاني (نوفمبر)، متأملاً صورة بورخيس المعلقة في مكتبه، ومستعرضاً مسيرة كتابية غنية ضمت 17 رواية وخمس مسرحيات ومجموعة قصصية وسيناريو سينمائيّاً، وأكثر من 20 جائزة لم تُتوّج للأسف بـ «نوبل» في ظل تجاهل الأكاديمية السويدية للأدب الأميركي منذ 22 عاماً، مفكّراً في قارئٍ «غريبٍ لا أحد حوله ليتحدث إليه عن الكتب والكتابة – وربما هو كاتب موعود أو شخص وحيد يعوّل على نمط كتابةٍ ما ليستمد منه الراحة في هذا العالم».

كلمات

العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

(ملحق كلمات) العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

«ضوضاء بيضاء» أو الهشاشة المُغوية!

سومر شحادة

يتخذ دون ديليلو في روايته «ضوضاء بيضاء» (1985) التي انتقلت إلى العربية عن «دار التنوير» (ترجمة يزن الحاج) من هاجس الخوف من الموت موضوعاً يترجم عبره سلوك أبطالهِ المتعدد والمتكامل. يجعل من الهاجس الأزلي حيال الموت، فرصةً لتقديم رؤية مغايرة للحضارة في القرن العشرين.

روايته أشبه بإخبار لإخفاقٍ مدوٍ للإنسانية، فالمعرفة التي لا تتوقف عن التراكم، لا تملك ما يردعها عن الخطورة. حتى باتت تلك المعرفة المتراكمة خطراً بذاتها وفق المنظور الأدبي المثالي. بكلامٍ آخر، «كلما تزايد التقدّم العلمي، تعاظم الخوف البدائيّ». لكن هذا التساؤل المؤرق أحكم على الرواية طوقاً من السأم إزاء العالم المتحضّر.

ينهض ديليلو بنصه من القلق الراسخ الذي يدفع تساؤله القارئ إليه، عبر استخدام لغةٍ تحيلنا إلى الإغواء المرهف، والتركيز المحموم على تفاصيل غنية ودافئة في الحياة اليومية لأسرة مكونة من رجل وامرأة مع أطفال من زيجات متعددة! لغة الرواية التي ترجمها يزن الحاج، جاءت ممتعة. يغيب شريط الموت في ألوان متعددة من اللغة الباذخة والحوارات اللماحة والسريعة التي شكلت بدورها حيزاً من السرد إلى جانب الاستغراق بالوصف والتعاريف المباشرة للكثير من المفاهيم.

يفسر الكاتب وفق ما يسميه «النزعة التفاؤلية الأميركية» الكثير من التجليات التي يأخذها العنف، ضمناً حوادث السير التي تخفي وراءها روحاً مرحة. يصير النص في الكثير من فصولهِ، دراما صاخبة عن الحب والأسى والجنس والرّقة، ضمن عالمٍ مليء «بالمعاني المهجورة» إلى أن يصبح شاغل الكاتب إغناء تلك المعاني والدفع بها في وجه السؤال الذي كان قد اجترحه من العصر الذي يعيش بهِ.

يواجه كلّ من جاك وبابيت فكرة الموت على طريقته. وبالتوازي، تسير رؤيتان متكاملتان للحياة كذلك. إذ تقع بابيت ضحية إعلان يطلب متطوعين لإجراء تجربة غامضة لصالح مركز أبحاث يجري دراسات على موضوع الخوف من الموت، ويصنع عقاراً يملك آلية تدمير ذاتي، ما يترك آثاراً غير معروفة على وجه الدقة. لكنه قائم بالمبدأ على النسف التدريجي للذاكرة كأنّما لا يمكن مقاومة الموت سوى بنسيان وجودهِ. من جهته، يتعرض جاك لتأثير كيميائي ضمن حدث هوائي سام، رافقه تشكّل سحابة غازات في الجو، ما أدى إلى إصابة جاك بنسب محددة منه، جعلت الموت يعيش معه، ويرافقه وفق دورة حياة «مستقرة» تمتد إلى 30 عاماً. أي، وبشكل نظري، يمكن أن يموت جاك، في حين أنّ موته سيستمر من بعدهِ. لكن المفارقة الأساس، أنّ بابيت، التي راحت إلى الموت بإرادة ذاتية، كانت مسكونة بخوفٍ مديد منهُ، بينما جاك، الذي وقع ضحيّة لإرادة موتٍ حتميّة كان راغباً بالحياة ومندفعاً إليها. وفق هذه المفارفة، راح ديليلو يحاكي موضوعاتٍ شتى. يرى عبر إحدى شخصياته، أنّ الحب ما هو إلا إشارات كهربائية في قشرة المخ، والسعادة عبارة عن خلية عصبية تتلقى تحريضاً أكثر من المعتاد، بينما الحرب؛ هي الصيغة التي تأخذها النوستالجيا عندما يرغم الناس على «كيل المديح» لبلادهم.

إلى جانب طريقتي كل من جاك وبابيت في مواجهة الموت، ابتكر ديليلو موتاً ثالثاً، عن شاب قرر حبس نفسه مع الأفاعي من أجل تحطيم رقم قياسي. بذلك، يصبح الموت المجازي، مصيراً لجلّ الحبكات في السرد. أمر مهد له الكاتب أساساً، على اعتبار كل دخول في حبكة، اقتراب من الموت المرتبط على نحو لا فكاك منه بفكرتنا عنه. الخوف في النهاية هو إدراك الذات. يفقد المرء الإحساس بالموت متى توقف عن الخوف، أي، متى توقف عن إدراك نفسهِ. يجرب الكاتب إخراجنا من المأزق الذي دفع النص إليه، بالتفكير اللحوح في الموت، عبر تقديم حبّ دافئ للأطفال، وهم المقابل الوجودي لفكرة الموت. سيظهر جاك في حوارات آسرة، كي يعبّر عن عواطفه تجاه الأطفال وطرق تربيتهم. ها هو يلوم بابيت على قراءتها لوايلدر وهي ترتدي لباس الرياضة، ويقوم بمراقبة الأطفال، وهو الفعل الذي يجعله في أقرب نقطة من الله.

يضع الكاتب مقارنات خجولة بين البلدات الصغيرة والمدن الكبرى، ويربط رؤيته بمفهوم مركب للضحية، فمن طبيعة سكان البلدات عدم إبداء ثقة بالمدن، كذلك وجود المدن الكبرى يوفر ذريعة لظهور سكان البلدات بمظهر الضحيّة. إلا أنّ الكاتب يبدو مهموماً بتكوين مفهوم أكثر اتساعاً للضحية، فالناس تواقون للانتشاء بفكرة الموت، وتلك الروح الأميركية المترعة بالمرح، تنجب ضحايا صامتين، ضحايا مخلصين لتاريخهم.

إذا كان الكاتب قد جعل من الضوضاء الشاملة حقيقة لاذعة، فإنّه في المقابل راح يؤطر تلك الضوضاء بنزعة غير عقلانية للتساوي، بتقديم مفاهيم متضاربة حول الأشياء. لقد ظهر دون ديليلو صائغاً للنص من هشاشة دافقة، محافظاً على اضطراب وتوتر يجيء من أسئلتهِ، إلى أن يحار القارئ: هل نحن أمام نص هش دافق بالرقة، أم اضطراب مشوش ومُحطِم؟ إنّه يقدم الكتابة التي تعيدنا إلى السكون بعدما توصلنا إلى أقاصٍ كثيرة من التخيلات.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | somarshehadah@

كلمات

العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

(ملحق كلمات) العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

ترجمة على ضوء الـ LED

يزن الحاج

إن كان ثمة كلمة تصف «علاقتي» بديليلو، فستكون «المفارقة». وصلني عرض ترجمة روايته أثناء حديث عابر مع «دار التنوير». سأترجم أهم رواية تناولت النزعة الاستهلاكيّة على ضوء الليد LED، وهو إحدى «نِعَم» السوق السورية في الحرب كي ترحمنا أثناء انقطاع الكهرباء.

لكن على الأقل فإنّ حظّها أفضل من حظ كتب أخرى ترجمتها على الشمعة أو مصباح الكاز. سأترجم رواية صدرت سنة ولادتي.

انتهت المفارقات وبدأت العقبات. لعل أهم ما يميّز ديليلو هو نثره المتفرّد وأسلوبه المعتمد كلياً على موسيقى الأحرف الإنكليزيّة. من المعروف عنه ولعه بالإيقاع، وتتالي الأصوات وتعاقب الألفاظ. وكذلك، محور رواياته هو الحياة الأميركية، بل إن رواياته أميركيّة صرفة. كيف سأنقل روح اللغة وجوّ الرواية بأفضل نسبة رضى ممكنة؟ بل ماذا عن العنوان أساساً؟ بقيت أياماً كاملة أقلّب بين «صخب» و«ضجّة»، لأستقر أخيراً على «ضوضاء» الأكثر انتشاراً برغم عدم تفضيلي لها. الترجمة عملية مساومة أولاً وأخيراً. لا أظن أنّ نسبة رضى المترجم عن عمله تتجاوز 75% في أفضل الأحوال. مع ديليلو، ستنخفض النسبة تلقائياً إلى 50، بخاصة مع إيماني بوجوب نقل العمل كما هو من دون تعديل أو تبسيط، أو حواشٍ إيضاحية إلا في أضيق الحدود (لم أضع إلا حاشيتين أو ثلاث). نحن أمام رواية في نهاية المطاف، وهذا كان محور نقاش مع الناشر، مع اختلاف وجهات النظر بشأن الترجمة. يمكن للمترجم إدراج ما شاء من حواشٍ، أو تكسير الجملة الطويلة وتغيير علامات الترقيم في حال كان يترجم عملاً غير أدبي، ولكنّ العمل الأدبي مقدّس من هذه الناحية. لا يجب على المترجم تبسيط المفردات أو تغيير ترتيب الجمل أو إضافة أو حذف علامات ترقيم بهدف «إيصاله إلى القارئ»، أو فرض أسلوبه بحيث تنتهي صلة الكاتب بعمله، فنجد أنفسنا أمام عمل كتبه المترجم (أو الناشر) عملياً. وفي الوقت ذاته، ينبغي للقارئ العربيّ التخلّي عن كسله كي يصله العمل كما كُتب. ولكن، مع معرفتي المسبقة بأنّ القارئ الذي احتفى برواية رديئة مثل «الطلياني» أو «مصائر» لن يستمتع برواية مثل «ضوضاء بيضاء» لأنها مختلفة عمّا اعتاده، تضاءلت آمالي.

ليس مطلوباً من القارئ إدراك صعوبة الترجمة ومتاهة عمليّة النشر، أو مدى رضى الكاتب أو المترجم عن الصيغة النهائية. المطلوب هو قليل من الصبر والهمّة. كانت ترجمة ديليلو تجربة ممتعة للغاية. في هذه الرواية ستجد تشريحاً بارعاً لأميركا الثمانينيات، ولكن لن يكون الفارق الزمني عائقاً، فراهنيّة المواضيع المتشعّبة التي تناولها في الرواية، من بؤس الحياة الأكاديمية، والنفاق، ومعنى العائلة وعلاقات الأفراد، وغزو التكنولوجيا، والتأملات في الموت، وتخدير التلفزيون والإعلانات، ستنقل لنا الوطأة الثقيلة ذاتها كما كُتبت عام 1985. لن يبقى القارئ بعد نهاية الرواية كما كان عليه قبلها. ستختلف طريقة تعامله مع أدوات العصر الحالي كلياً، بل ستختلف وجهات نظره حيال مسائل كثيرة، وسيتغيّر فهمه للحياة ومعنى أن تكون إنساناً في عصر التكنولوجيا، إنساناً يحتفي بهشاشته ولحظات ضعفه قبل أن يتحوّل إلى آلة أخرى ضمن جيش الآلات التي تحكم جميع تفاصيل حياتنا.

ديليلو ضيف آخر على القارئ العربي، وأتمنى أن لا يكون ضيفاً عابراً. رهافته وبراعته وسخريته اللاذعة ستصل إلى القارئ حتى مع وجود حاجز اللغة. هذا كاتب يحترم القارئ، ويُدرك معنى وأهمية الكتابة في عصر الديجيتال. وهذه الرواية إحدى أهم روايات العقود القليلة الماضية بلا مبالغة. أقل ما ينبغي فعله هو قراءتها كما تستحق.

كلمات

العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

(ملحق كلمات) العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

مقطع من الرواية

حين أقرأ أخبار النعي أنتبه دوماً إلى عمر المتوفّى. وأقارن هذا الرقم أوتوماتيكياً بعمري. بقيتْ أربع سنوات، أفكّر. تسع سنوات أخرى. سنتان وأموت. تتبدّى سلطة الأرقام في أقصاها حين نستخدمها لتخمين تاريخ موتنا.

أحياناً أعقد صفقات مع نفسي. هل سأكون مستعداً لقبول خمسة وستّين، وهو عمر جنكيز خان عند وفاته؟ وصل سليمان العظيم إلى السادسة والسبعين. يبدو هذا جيّداً، خاصّة في الوضع الذي أنا عليه الآن، ولكن كيف سيبدو الأمر حين أصبح في الثالثة والسبعين؟

من الصعب تخيّل أنّ هؤلاء الناس شعروا بالحزن حيال الموت. مات أتيلا في سنّ مبكّرة. كان لا يزال في أربعيناته. هل شعر بالأسف لنفسه، استسلم للاكتئاب والشفقة الذاتية؟ كان ملك الهون، غازي أوروبا، سوط الله. أودّ أن أصدّق أنّه استلقى في خيمته، ملفوفاً بفرو الحيوانات، كما في ملحمة سينمائيّة دوليّة التمويل، ونطق بكلمات قاسية شجاعة لمساعديه وتابعيه.

لا وهن في الروح. لا إحساس بسخرية الوجود البشري، بأنّنا أرقى أشكال الحياة على الأرض ولكنْ يحتلّنا الحزن برغم هذا لأنّنا نعلم ما لا يعلمه حيوان آخر، أنّنا سنموت لا محالة. لم ينظر أتيلا من فتحة خيمته ليتأمّل كلباً صغيراً يقف عند النار، منتظراً أن يحنّ عليه أحد بقطعة لحم. لم يقل، «هذا الحيوان المقرف المليء بالبراغيث أفضل من أعظم حكّام البشر. لا يعلم ما نعلم. لا يحسّ بما نحسّ، لا يمكن أن يحزن كما نحزن».

أودّ أن أظنّ أنّه لم يخف. تقبّلَ الموت كتجربة تنبع من الحياة على نحو طبيعي، مغامرة جامحة عبر الغابة، وهذا يلائم شخصاً عُرف بكونه سوط الله. هكذا انقضى أمره، خدمه ينكشون شعرهم ويمزّقون وجوههم كبادرة إجلال همجيّة، فيما تنسحب الكاميرا من الخيمة وتدور عبر السماء الليليّة في القرن الخامس الميلادي، صافية لا سحب فيها، تبرق حوافّها بعوالم متلألئة.

نظرتْ بابيت من فوق صحن البيض والبطاطس المفرومة المقلية وقالت لي بصرامة هادئة: «الحياة جميلة يا جاك»

– «ما الذي خطر ببالك؟»

– «أظنّ فقط أنّ هذا يجدر قوله».

– «أتشعرين بتحسّن بعد أن قلته؟»

– «أرى أحلاماً مزعجة».

من سيموت أوّلاً؟ تقول إنّها تريد أن تموت أوّلاً لأنّها ستحسّ بوحدة وحزن قاتلين من دوني، خاصّة لو كان الأولاد قد كبروا وانتقلوا للعيش في مكان آخر. هي متصلّبة حيال هذا. كما تظنّ أنّ شيئاً لن يحدث طالما أنّ هناك أطفالاً معتمدين علينا في المنزل. الأطفال ضمانة لبقائنا الطويل النسبي. إنّنا بأمان طالما أنّهم موجودون حولنا. ولكن ما إن يكبروا ويتفرّقوا، تودُّ أن تكون أوّلَ من يموت. بل تكاد تبدو متحمّسة لهذا. تخشى أن أموت فجأة، بطريقة مُنْسَلّة مختلسة في الليل. ليس هذا لأنّها لا تقدّر الحياة؛ بل إنّ تركها وحيدة هو ما يُرعبها. الخواء، الإحساس بالظلمة الكونيّة.

أُخبرها أنّني أريد أن أموت أوّلاً. اعتدتُ على وجودها إلى حدٍّ سأشعر فيه بأنّني ناقص على نحو بائس. إنّنا رؤيتان للشخص ذاته. سأقضي ما تبقّى من حياتي ملتفتاً أتحدّث إليها. لا أحد هناك، فجوة في المكان والزمان. تدّعي أنّ موتي سيترك فجوة أكبر في حياتها مما سيتركه موتها في حياتي. هذا مستوى خطابنا. الحجم النسبي للفجوات، والهاوية، والفراغات. نخوض جدالات جادّة على هذا المستوى. تقول لو كان موتها قادراً على ترك فجوة كبيرة في حياتي، فإنّ موتي سيخلّف هاوية في حياتها، غور عميق هائل. أواجه بعمق كبير أو بصمت. ويمضي الأمر على هذا النحو طوال الليل. لا تبدو هذه الجدالات حمقاء في وقتها.

* «ضوضاء بيضاء» لدون ديليلو: «دار التنوير» ـــ ترجمة يزن الحاج ـ 2016

كلمات

العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

(ملحق كلمات) العدد ٢٩٩٨ السبت ١ تشرين الأول ٢٠١٦

لتحميل الكتاب من الرابط التالي:

* «ضوضاء بيضاء» لدون ديليلو: «دار التنوير» ـــ ترجمة يزن الحاج ـ 2016

صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت

كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية.