عاصم الباشا وحوار في رحلة العودة إلى الجرح

ميسون شقير

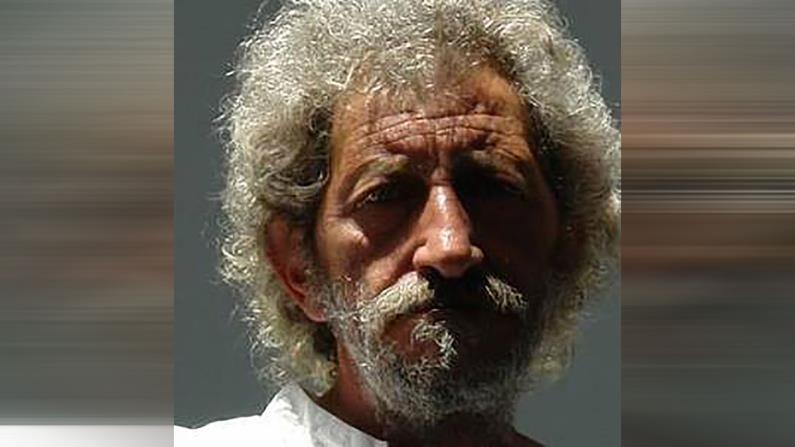

هو عاصم الباشا، عاصم السوري اليبرودي، وعاصم الغرناطي الأندلسي النحات والرسام صاحب التجربة الغنية التي فرضت نفسها على الفن العالمي بأعمال طافحة بالحركة واللغة التي تترك في الروح زلزالاً من الأسئلة يهز ثوابتنا فينا، فقد قالت أعمال عاصم الباشا ما نخاف أن نقول، وخلقت لنا، منا، وفينا، دهشة اكتشاف أنفسنا، ومتعة ووجع التعرف علينا في كل هذا الزحام، الزحام الممتلئ بالعزلة إلى درجة الجنون.

وهو عاصم الذي وقف مع صوت الحناجر الطالع من الساحات، والذي دفن أخاه شهيدًا تحت التعذيب، ودفن أعماله في يبرود كي لا تموت، دفنها كي يحميها من الطائرات الروسية، ومن أيدي شبيحة حزب الله، وهو أيضًا عاصم الذي يخاف الطاغية من يديه، يخاف الموت من أصابعه، يخاف الأسود من كل ذاك الأخضر في عينيه، ويخاف الحجر أن يبقى ميتًا إذا لم تحفره وتحفه وتحته وتعريه وتخصبه، وتحمل به، وتولده يداه، يخاف الحجر أن يموت طويلاً إذا لم يعشقه، وأن يبقى مجرد حجر.

وهو عاصم المعتزل كل شيء في بيته في غرناطة، الذي سمح لنا بقطعة من الحياة كي نحاوره هذا الحوار علّنا نعرف بكلماته أنفسنا أكثر.

* ما الذي يقوله عاصم الباشا لمنحوتاته التي دفنها في يبرود كي لا تموت؟

ماذا أقول؟ لا شيء. كل ما شئت قوله قلته لحظة صنعها، لنقل إنها جزء منّي مدفون في مكان ما، عساه ينجو ممّا أصاب مئات أخرى من رفيقاتها، ما تيسّر لي دفنه، بين قصف وآخر، جزء يسير يسير من نتاجي خلال أربعين عاما. أنا واثق من أنني كنت من أكثر التشكيليين عملاً وإنتاجًا (سبق أن أكّدت بأنني كنت أعمل ثمانية أيام في الأسبوع)، تلك الأعمال التي لم أستطع إخفاءها في بطن الأرض، والتي نُهبت برمّتها بعد احتلال حزب الله والنظام ليبرود، لا تقلّ عن تسعمائة عمل ما بين نحت ورسم ودراسات، “تحويشة العمر” باختصار.

جمعتها في يبرود بنية إنشاء مركز للنحت فيها، ولأمنح البلد ما لم يمنحه لي أبدًا، وأجبرني على النفي الذاتي الذي بلغ الآن ثلاثين سنة.

* عاصم الباشا، وعلاقته ببلاد الشام التي لم ترحل عنه يومًا؟

سبق لي أن كتبت تجربة العودة إلى يبرود المحاصرة بنية إنقاذ ما يتسنى وعنونته “الرحلة إلى الجرح”. لقد كانت البداية في زمن سحيق، ربما في الستينيات، عندما تكوّن الوعي بثراء تراث بلاد الشام فأنا القادم طفلاً (في الحادية عشرة) من أسفل خرائط العالم، في الثمانينيات، عندما اخترت المنفى الاختياري بفعل ملاحقة القصر الجمهوري لي لإنجاز تماثيل لـ “السيد الرئيس… القائد إلى الأبد …إلخ.” ووجدتني أبدأ من الصفر في الأربعين من عمري، نكرة في إسبانيا، عندها أدركت أنني لن أعمل يومًا سوى لبلاد الشام.

بعد أكثر من عقدين أقمت معرضًا شبه استعاديّ في صالة “تجلّيات” بدمشق، كان ذلك في أواخر 2010 ولغاية نهاية الشهر الأول من سنة 2011، لأنه تمدّد مرّتين، لاحظت خلاله اهتمام الشباب بمحاولاتي، فطلبت تنظيم لقاء مفتوح في الصالة ذاتها، أدهشني إقبال الشباب فطلبت لقاءً ثانيًا، وكانت النتيجة المرضية ذاتها، بعدها نظّم لقاء في مكتبة “إيتانا” الدمشقية، ثم ارتجلت اثنين آخرين في مشغل أحد النحاتين الشباب، لم أكتف، طلبت تنظيم لقاء في مدينة حمص، وتمّ في مقرّ اتحاد الفنانين هناك.

لمست في لقاءاتي هذه، من طبيعة الأسئلة ومنحى الهموم، أن شيئًا ما يتحرّك بعد أربعة عقود من فقدان الأمل والحلم.

أذكر أنني عدت إلى غرناطة، مكمن منفاي الاختياري، في السابع من شباط/فبراير 2011 وقضيت بقّية الشهر في صنع صناديق وملئها بأعمالي، أعمال 24 سنة كانت فيها بلاد الشام في مشغلي.

حاوية النقل البحري جاءتني في 7 آذار/مارس ورحلت بأعمالي متوجهة إلى سورية، قبل إعلان الحراك، الذي غدا ثورة، بثمانية أيام.

تدبّرت أموري لأقضي ما يزيد عن السنة في سورية، بشكل متقطّع، لأواكب الثورة وأساندها قدر استطاعتي.

* ماذا عن مشروعك، المشغل الفني، في سورية؟

مشروعي في سورية: ثمة واد صغير في يبرود اسمه “عين العصافير”، يملكه أخ لي ولا يستخدمه لشيء، أعارني إياه لأجمع أعمالي في منزل واسع فيه. أسّست في جزء منه مشغلاً ورمّمت بيتًا صغيرًا من اللبن لسكناي، غايتي العمل فيه ودعوة النحاتين الشباب لورشات عمل نفيد بعضنا فيها.

غالبية الأعمال بقيت في صناديقها لأنها تحتاج لسبعة من تلك البيوت الواسعة، لكنني عرضت بعضًا منها في حجرات.

* عودة عاصم الباشا إلى يبرود أو إلى الجرح؟

عودتي الأخيرة إلى الجرح كانت في أوائل أيلول/سبتمبر 2012، لقد حذّرني الأصدقاء والأهل من كل مكان؛ إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، لبنان، وسورية، لأن موقفي من النظام معروف ومعلن، لكنني كنت مصرًّا، وصلت إلى دمشق بعد أيام قضيتها في بيروت. حواجز خمسة، مررنا بها بسلام، الإشكال كان الوصول إلى يبرود المحاصرة لأن الجيش الحرّ فيها.

وصلني وأنا في دمشق أن القصف على منطقة المشغل يوميّ، وقبل انتقالي إليها بيوم واحد علمت أن طائرة ميغ ألقت قنبلتها على مسافة 30 مترًا من المشغل، وأن النوافذ والأبواب محطّمة تمامًا بفعل ضغط الانفجار، كان لا بد لي من المغامرة لمحاولة إنقاذ 24 سنة من العمل.

أنجدتني المصادفة، فثمة صديق مقيم في دمشق اعتاد الانتقال مرتين بالأسبوع إلى النبك، الواقعة على مسافة سبعة كيلومترات عن يبرود. قال لي إن الحواجز اعتادت عليه فلا تستوقفه، فانتقلت معه إلى النبك، ووجدت هناك ميكروباص للعموم متوجّهًا إلى يبرود، سألت السائق: وكيف تصل عبر الحواجز؟ قال لي: “اركب، لن ترى حاجزًا!”. تلك حكمة وحنكة شعبنا، راح الميكروباص يتلوّى بين المزارع وطرقاتها، الترابية حينًا والإسفلتية حينًا آخر، إلى أن وصلنا بسلام.

في اليوم التالي ذهبت لتفقّد حال المشغل والأعمال، كانوا قد أخبروني أن لا أحد يجرؤ على الاقتراب من المكان وأن الحيّ المجاور مهجور تمامًا، إلّا أن أحد إخوتي كان قد تمكّن من إصلاح حال الأبواب.

وضعي الصحّي يستجيب لعمري: انسداد في أحد شريانَي ساقي اليسرى يسبّب لي آلامًا عند بذل الجهد، وليزيد الطين بلّة، اكتشف الأطباء الإسبان في الصيف المنصرم انقطاع وتر من كتفي اليسرى، وآخر نصف مقطوع وهو ما يمنعني من تحريك الذراع كما يجب وما من أحد يجرؤ على مساعدتي لنقل الأعمال وتوزيعها في أماكن شتّى، عسى بعضها يتجنّب القصف أو الدهم والنهب (قد يعتبرونها آثارًا!).. فاضطررت إلى تدبير أموري وحدي.

كان القصف يوميًّا، بلا توقيت محدّد، ومركّزًا على المزارع والمباني المحيطة بالمدينة باعتبارها الأماكن التي يتحرّك فيها الجيش الحرّ. والمشغل في موقع مثالي للاختباء، لذا كان هدفًا محتملاً.

أقمت في المشغل في الأيام الأولى وسرعان ما أدركت أنها مخاطرة مجانية فانتقلت للسكنى في بيت الوالدة الواقع في الحيّ الأكثر قصفًا!

قرّرت أن أنقل ما أمكنني في رحلات يومية ثلاث: الأولى في حوالي السادسة صباحًا، لأن القصف لا يبدأ قبل الثامنة، والثانية في فترة غداء الظهر، والثالثة رحلة ليلية قد يكتنفها شيء من المغامرة.

أمضيت قرابة العشرين يومًا على هذه الشاكلة. في مرّة وحيدة بدأ القصف وأنا هناك، وصادف أنني كنت أشرب الكحول في حالة راحة، فأخذت كأسي وابتعدت عن المباني في عمق الوادي الصغير منتظرًا أن يكفّ الجنون.

إلاّ أن كمية الأعمال كبيرة، وأنا متعب، فتذكّرت نصيحة صديق لي في بيروت : ادفنها!

وهكذا كان. استطعت إقناع سائق آلية حفر ليعمل أقلّ من نصف ساعة، ليلاً وبلا أضواء (لأن طائرات التجسّس الإيرانية لا تغادر سماء يبرود والمنطقة)، وحفر لي ما طلبت. ثم كان عليّ نقل الأعمال، متحاملاً على آلام الساق والكتف، لترتيبها في “قبورها” ليلاً، لأن طائرة التجسس قد تحسب أنني أدفن أسلحة.

لم أستطع دفن كلّ شيء، تركت لمصيرها عشرات الدراسات وأعمال الحديد وبعض الأدوات، لكن الجسد قال لي: كفى. فاكتفيت. ثم مضيت عائدًا إلى دمشق فبيروت فالقاهرة فغرناطة، حيث أكتب ذكريات زيارتي للجرح هذه، بعدها، كففت عن العمل عندما أدركت مدى ما خسرته، لا أقرب العمل منذ سنتين ونصف، لعله أسلوبي في الانتحار.

* ما الذي بقي فيك بعد أن قتلوا لك أخاك الجميل نمير تحت التعذيب؟

ألم مستديم، تذكّري أنه قُتل تعذيبًا لتهمة وحيدة: مساعدة النازحين من حمص والقصير، ما بقي فيّ هو موت بطيء تحت التعذيب، التعذيب الذي لا ينتهي.

* هل يستطيع الفن أن ينجو من كل هذا الدمار والموت؟

بالطبع. الفن ينجو دومًا، حتى في أحلك الظروف، بل وإن الموت قد يكون حافزًا للحياة، أنا واثق أن الإبداع سيجد من يلبّيه من أهله.

* النحت هو فقط أن تزيل الزوائد عن الحجر، ما الذي لم تستطع نحته بعد؟

هو تبسيط للنحت، فلست وحدك من يقرّر ما يجب إزالته، بل هو نتيجة حسن الحوار مع المادة قبل كلّ شيء وهذا غير ممكن قبل إبداء الاحترام المطلق لها. المادة لا تُعاند.

أما شخصيًا، فقد أوضحت أنني انتحرت مهنيًا.

* أنت تقول دائمًا بأنك تؤمن بهذه الثورة النبيلة الطالعة من عيون المظلومين، كيف ذلك؟

أعتقد أنني ولدت متمرّدًا على كلّ ما هو قائم، فكيف لا أؤمن بالثورات؟ بخاصة عندما تستجيب لحقوق الحرية والكرامة. قد تكبو حالة ثورية ما لكنها لا تندثر. بعضهم يعتقد أن الثورة على نظام عريق بإجرامه مثلما هي الحال في سورية أمر لا يحتاج لوقت طويل. الثورة الفرنسية، أمّ ثورات العصر الحديث، احتاجت لسبعين سنة حتى حقّقت المبادىء التي قامت لأجلها. الثورة ليست هواية، هي الحياة ذاتها، وفي كلّ المجالات. لكن الكثيرين ولدوا أحياء ويعيشون موتى.

ضفة ثالثة