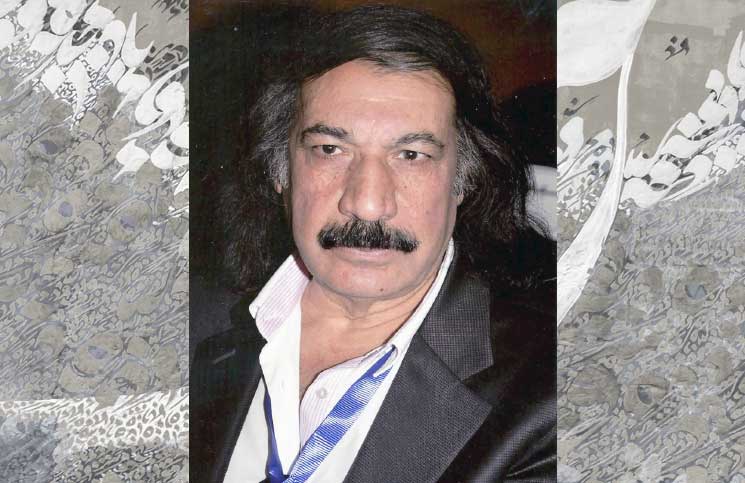

عندما تنتج الهوية صراعات وحشية ودموية/ سمير الزبن

انبنت الصراعات التي انفجرت في العقود الثلاثة الأخيرة، على مكوِّن الهوية، وهو أساس صراعي، يختلف عن المكونات التي سادت في عقود سابقة، وقد استمدت هذه الصراعات وحشيتها ودمويتها من هذا المكون الهوياتي. وكلما كان مفهوم الهوية أضيق، زادت دمويتها المدمرة في هذه الصراعات. تأسست قوة الهوية المهلكة من افتراض ضمني، يزعم أن “الهوية الثقافية” تقابلها بالضرورة هوية سياسية متبلورة، ترغب في التعبير عن نفسها بشكل مستقل. ولأن هذه الصراعات لم تجد آليات تعبير ديمقراطي، تخفف احتقانها، ولا فسحة للتعبير عن خصوصياتها، في إطار احترام خصوصيات الهويات الثقافية الأخرى، فإنها اعتمدت على آلية إلغائية، كان دم الآخر المباح وسيلتها للتعبير عن ذاتها، ولإعلان وجودها.

يبين الفرنسي جان فرانسوا بايار في كتابه “وهام الهوية” أن كلا من “الهويتين”، الثقافية والسياسية، تكون في أحسن حالاتها بناءً ثقافياً أو سياسياً أو أيديولوجياً، أي بناءً تاريخياً أصلاً. فلا توجد هوية طبيعية تفرضها الأوضاع، إنما هناك “استراتيجيات للهوية”، يتبعها بشكل رشيد محركون يمكن التعرف إليهم، ومنهم محترفو السياسة. وفي ظل حركة “العولمة” الرامية إلى إزالة الحواجز بين المجتمعات، تتأجج الهويات الخاصة، عقائدية وقومية وإثنية. يحاول بايار تشريح الحماقات المتعلقة بالهوية الداعية إلى التقوقع الثقافي، على اعتبار أن أي تفاعل أو تداخل مع ثقافات أخرى لا بد وأن يؤدي إلى فقدان الأصالة. ولا يربط دعاة التقوقع الثقافي الترادف وثيق الصلة بين الثقافة والسياسة، لأنهم يعرّفون الثقافات جوهراً مستقلاً، ويسلمون مقدماً بأن العلاقة بين تلك الثقافات والعمل السياسي خارجية على نمط الترابط الأحادي بين العلة والمعلول. ولا شك في أن الاحتماء بالهوية في المجال السياسي يواكبه تخلف وانزواء التساؤلات الذهنية الأكثر تنوعا وعمقا، لأن دعاة الهوية المغلقة يميلون إلى التبسيط التسطيحي.

لا يختلف الوضع في العالم العربي، لأن خطاب الهوية فيه، إسلامياً كان أو قومياً ثقافياً أو طائفياً، يقوم على توهم حالة من الطهارة والبراءة السابقة على الوضع الملوث الذي نعيشه. على حد تعبير عزيز العظمة الذي يخلص في موضوع الهوية في العالم العربي إلى القول “إن الرجوع إلى قضية الهوية من أصولها… وحكاية المستقبل الذي يلخص الماضي إنما تشكلان كلتاهما قراءة الأحداث وتأويلها أقل من كونهما حصيلة أزمة”.

“من الممكن أن يقوم التحرك السياسي على الأحلام، فلا يزال الحلم في بداية القرن الحادي والعشرين وسيلة دارجة في اتخاذ القرار”

يتسلط على العالم وسواس تلاشي التمايزات التي تهدد زوال الخصوصية الهوياتية، وقد ذهب هذا التهديد المفترض بعيداً في إعادة بناء هويات عدوانية، تجاه هويات أخرى محلية ومجاورة. وقد عبر كثيرون عن خشيتهم من أن تكون الهويات الثقافية في طريقها إلى الزوال، عن طريق التحديث والأمركة والتلفزيون. ولأن الإنسان كائن يتشبث بشبكة المعاني التي نسجها بنفسه، حسب ماكس فيبر، فليس هناك من نشاط لو كان مادياً، إلا يكون منتجاً في الوقت نفسه معانيَ ورموزاً، واستناد هذه الرموز على الماضي لتبرير نفسها لا يحجب حداثتها، بقدر ما يبررها. فالأهمية السياسية للانتماء الإثني ناجحة بالذات، لكونه ظاهرة حديثة تماماً، وفي العالم الثالث مرتبطة “بالدولة المستوردة”، وليس راسباً أو انبعاثاً جديداً “للثقافة التقليدية”. فالاستعانة بالثقافة التقليدية تهدف إلى تبرير هويات تجيب عن أسئلة حديثة، تواجهها المجتمعات المعنية.

يعتبر الانغلاق الثقافي في المجال السياسي في أشكاله الحديثة تحولاً طرأ على “الصور الكبرى لإنكار الآخرين”، المتمثلة في التفكير العنصري والقوى المتطرفة التي لا تجد نفسها إلا بتكريس هذا الانغلاق بشدة، من خلال التأكيد على أحط القيم. ويرتبط هذا التوجه، من منظور التحليل السياسي، بحركة “اختراع التقاليد” التي تميز بها تاريخ الغرب منذ القرن الثامن عشر. وقد تجسدت عملية التشكيل هذه من خلال تلقين قيم معينة ونماذج سلوك عن طريق التكرار، علماً أنها تستند بوضوح إلى الماضي، على أن يكون هذا الماضي قابلاً لإعادة بنائه أو صنعه. كان “اختراع التقاليد” عنصراً أساسياً في “بناء” الدولة الحديثة وتكوينها في الغرب. والسمة الرئيسية “لاختراع التقاليد” هي إعادة الاستخدام العملي وغير الواعي لمعطيات استيهامية من الماضي، لصالح الابتكار الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي الحديث، لإيجاد تواصل وهمي بين الماضي والحاضر، والادعاء بأن ذلك هو استمرار للتقاليد العريقة.

يحاول “اختراع التقاليد” أن يعطي لنفسه أبعاداً تاريخية عميقة، لكنه في الحقيقة ثقافة يعود تاريخها إلى عهد قريب. وفضلاً عن ذلك، فإن تشكيل ثقافة أو تقليد ما، يتم بالضرورة من خلال الحوار، ويتحقق في تفاعل متبادل مع البيئة الإقليمية والدولية. ولا يتناسب هذا الكلام مع استراتيجيات أصحاب انغلاق الهوية، فالانغلاق الثقافي يستند إلى أن أي ثقافة تشكل جمعاً من التمثلات الثابتة على مدى الزمن، وهو يرى أن هذا الجمع منغلق على نفسه، ويعتبر كذلك أن هذا الجمع يقرر توجهاً سياسياً محدداً. وهو بذلك يمارس عملية نقل المعاني عبر الزمن، ليتم وصل الثقافة الموروثة بالثقافة المخترعة، ما يعني إضفاء مغزى جديد على نصوص كتبت قبل قرون، وتجديدها لخوض معارك ما كانت تخطر على بال أحد في زمنها (هذا ما تفعل اليوم داعش والنصرة وأشقاؤها في التطرف). مع عملية نقل المعنى، يتم تحويله أيضاً، ويشكل هذا التحويل عملية يومية في الحياة الاجتماعية، تعتمد على الحيل. وادعاء الأصالة وصنعها عزيزان على أصحاب الانغلاق الثقافي الذين يزعمون أنهم يحافظون على النقاء الأصلي لهويتهم من ضروب التلوث الخارجي الذي يشكله أي آخر، بوصفه تهديدا للهوية الأصلية. ولأن الناس لا يعثرون على الحقيقة، فإنهم يصنعونها كما يصنعون تاريخهم، ولأن الوقائع تتحقق، لأن الناس يؤمنون بها، فإن التخيل يلعب دوراً حاسماً في صناعة التاريخ. ويشكل التخيل بعداً يعتمد عليه الحوار الدائم بين الموروث والابتكار، وهو سمة مميزة للتحرك السياسي في ما يتعلق بجانبه الثقافي.

وعلى هذا الأساس، يكون المتخيل تفاعلاً “لأن الصورة ليست سوى علاقة”، فهو تفاعل بين الماضي والحاضر وإسقاط للمستقبل، وتفاعل أيضاً بين العناصر الاجتماعية أو بين المجتمعات التي تمر علاقاتها من خلال غربال الوعي لكل منهما بالتبادل. بذلك من الممكن أن يقوم التحرك السياسي على الأحلام، فلا يزال الحلم في بداية القرن الحادي والعشرين وسيلة دارجة في اتخاذ القرار.

“الخطاب الانغلاقي يحصر المجتمعات التاريخية في تعريف جوهري لهوياتها، بإنكار حقها في الاستعارة وفي الاشتقاق الخلاق”

ولأن التخيل ينتمي إلى منطقة الظل الواقعة بين الصحيح والزائف التي يكشف عنها “التأثير المزدوج” لاستخدام الأداة والقبول بها، فهو يقوم على مبدأ اللبس الذي يرعاه المحركون السياسيون. ويطبعها، من خلال موقعه المركزي في الممارسات السياسية، بطابعه الملتبس، ما يجعل اللبس سمة جوهرية ملازمة للسياسة. ولا بد من جرعة كافية من اللبس للدوافع السياسية التي تلجأ إلى الاستعارات، فبدونها لن تكون هناك استراتيجيات انفتاح ثقافي خارجي، أو تحويل للمعاني، أو إجراءات تأصيل، أو إقامة هويات أولية، كما لن يكون هناك أيضاً تعدد للمعاني في الخطاب السياسي. فهذه الجرعة تشبه الوقود بالنسبة لما تذكره السياسة.

يشكل نقد الانغلاقية الثقافية ضرورة ملحة في عالم اليوم للتخلص من المعضلة الزائفة التي تميل المجتمعات الغربية للانزواء في حدودها، باعتبار التماثل والتوحد على حساب تنوع الثقافات مخرجاً من المأزق القائم. ومن المعضلة التي تعاني منها المجتمعات التابعة من اعتبار حدة التفردات الثقافية والمبالغة بالانغلاق الثقافي على حساب القيم الأساسية، هو الرد الأمثل على دمج العولمة لهذه المجتمعات بطريقة مذلة. فالخطاب الانغلاقي يحصر المجتمعات التاريخية في تعريف جوهري لهوياتها، بإنكار حقها في الاستعارة وفي الاشتقاق الخلاق، أي التغيير المحتمل عن طريق الابتكار الحديث، فالقيم الديمقراطية تولد خصائص تتعلق بالهوية، عندما تُنقل إلى مناطق أخرى. والقضية المطروحة ليست مثلاً، تحديدَ ما إذا كانت الديمقراطية تتلاءم مع ثقافات المجتمعات التابعة، ولكن، كيف ستجعلها هذه المجتمعات متلائمة بتبنيها لها.

إن الرد بالانغلاق على الذات الثقافية في سياق الصراعات، وبإعادة إنتاج الهوية الإلغائية للآخر بطريقة دموية، بوصفها الرد الملائم لموجة تأكيد الهوية في مواجهة مخاطر كاسحة ونمطية من الآخر، يعني الوقوع في فخ تفكيك الدول والمجتمعات والتعامل مع المشكلات السياسية/ الاجتماعية من أسوأ المواقع. وهذا لا يجدي في مواجهة القضايا المعقدة، بقدر ما يكون وصفة نموذجية للدمار الذاتي، للمجتمعات الآخذة بخيار الانغلاق على كل ما هو خارجي، حتى لو كان هذا الخارج/ داخلياً.

العربي الجديد