عنف الحارات والعشائر

محمد أبي سمرا

يروي هذا النص شهادة عن الحياة اليومية والعنف في حارات حمص وشوارعها في سنوات التسعينات، وذلك وفقاً لرواية شاب حمصي يقيم في بيروت منذ مطلع الألفية الثالثة.

في فتوتي، قبل سنوات من رحيلي عن حمص الى بيروت العام 1999، تغلبت على عار التأنيث الذي وصمني به فتيان حارة الخالدية الأشقياء الذين سمّوني “ميشو”، لأن أمي أصرت على تعليمي في مدرسة خاصة تلامذتها من الميسورين في معظمهم، وكنت أذهب إليها وأعود منها في الأوتوكار، مرتدياً، دون سائر الصبية في حارتنا، بنطلوناً قصيراً (شورت) في فصول الربيع والصيف. فبعدما أنهى والدي ارتدائي الشورت بشجار عنيف في الحارة، أصرَّ على تسجيلي في نادي “الوثبة” الرياضي، فبدأت شيئاً فشيئاً أتعرف الى صبية الخالدية في ساحة حيّنا التي نسمّيها “السهلة”. عبثاً حاولت أمي منعي من معاشرة صبية السهلة وفتيانها الذين رحت أجالسهم بعد عودتي من المدرسة وترددي الى نادي “الوثبة”. ومن هؤلاء “الكومجي” (مصلّح دواليب السيارات)، و”الأشكمنجي” (مصلّح عوادمها)، و”الصوّاج” (مصلّح حديدها) المسيحي عبدو بيطار، وسواهم من الفتيان العاملين في بيع قطع غيارها وزينتها التي يملك عرب الفاعور متاجرها في حارتنا. والى هؤلاء كان في السهلة أيضاً بائع الفلافل، والعامل في محل بيع البراغي، وجورج العامل في ورشة كسر الحديد. لكن الجلسات في الغروب والأمسيات، غالباً ما كانت تطول أمام محل “الكومجي”، حيث تدور ألعاب ورق الشدة وشرب الشاي والقهوة، قرب صفيحة معدنية تشتعل فيها الأخشاب في الأمسيات الباردة.

شيئاً فشيئاً رحت في فتوتي أصاحب أولاد الحارة، وأبذل جهداً مضاعفاً لأثبت لهم أنني لست “ميشو” الذي وصموه بعار التأنيث أو بالمخنث، فانخرطت في مشاجراتهم مزوداً ما حصلته من مزاولتي تمارين رياضية في نادي “الوثبة”. ولأنني اكتسبت شيئاً من الجسارة في المشاجرات اليومية، أخذ الأولاد في حارتنا ينادونني “أبو الميش”، فيما أنا أنقلب من تلميذ مواظب ومجتهد، الى تلميذ مهمل وكسول في نهايات المرحلة الإعدادية (المتوسطة)، فالتصق بي ذلك الإسم في الحارة وبين زملائي في المدرسة، ولازمني في فتوتي كلها وطغى على اسمي الأصلي في شبابي، وكلما عدت من بيروت الى حمص في زيارات متباعدة. كأن “أبو الميش” هو اسمي منذ انقلاب شخصيتي ومسلكي في مراهقتي في الحارة وبيئتها الشعبية الفقيرة، وبعدما تفتحتُ وتوسعت علاقاتي وصلاتي بتلامذة من بيئة ميسورة رافقتهم في مدرستي، الانجيلية، بحارة باب السباع القديمة. وطوال سنوات المرحلة الثانوية من حياتي المدرسية، كان عليَّ أن أكون إبناً حقيقياً لحارة الخالدية التي لفتيانها رهبة بين أبناء الحارات الاخرى، وفي حمص كلها. وذلك لأعوض بانتمائي هذا عن فقر أهلي المادي وعريهم من القوة والنفوذ اللذين يحظى بهما أبناء بيئتي المدرسية الميسورين مادياً، أولئك الذين كانت توصلهم الى المدرسة سيارات خاصة يقودها سائقون، وبعضهم يقود بنفسه سيارة والده، أو التي اشتراها له والده. مع هؤلاء التلامذة رحت أهرب من المدرسة في سيارة أحدهم، فنقوم بنزهات قد تتجاوز حمص وتصل الى حماة، من دون أن تتجرأ إدارة مدرستنا الخاصة على التصدي لأمثالنا ومحاسبتهم على هربهم وتغيبهم، لخشيتها من أبناء العائلات الميسورة والنافذة في أجهزة السلطة. فالشائع في “سوريا الأسد” أن أبناء اليسر والنفوذ، قادرون على ما يحلو لهم من أفعال، من دون حسيب ولا رقيب. تلميذ من هؤلاء كان والده رئيس غرفة الصناعة والتجارة في حمص. آخرون كانوا أبناء عائلات أخذت تملك شركات وباصات سياحية، نشأت وتوسعت في تسعينات القرن العشرين. إثنان كان والدهما سجيناً بتهمة إتجاره بالسلاح. وهذان كنت أذهب في الصباح الى بيتهما القريب من المدرسة في حارة باب السباع، فنلتقي شلة من التلامذة، ونروح ندخن، قبل أن نركب سيارة أحدهما، فيقودها متجهاً الى مدرسة غرناطة، كبرى مدارس البنات في حمص. ومن راديو السيارة التي يوقفها صاحبنا قرب بوابة هذه المدرسة، تنطلق الأغاني والموسيقى صخابة، فنروح، نحن الجالسين في داخلها مشرعين نوافذها، وأحياناً أبوابها، ندخن لاهين متضاحكين، ونعاكس التلميذات العابرات، ونرميهن بعبارات لا يخلو غزلها المراهق من بذاءات صبيانية، فيما هن ينزعن عن رؤوسهن وشعرهن حجاباتهن المرغمات على نزعها، لأن إدارات المدارس لا تسمح لهن بالدخول الى ملاعبها وقاعات التدريس فيها، إلا سافرات حاسرات. نادراً ما كنا نحظى بابتسامة إحدى التلميذات اللواتي كانت مشاهد نزعهن حجاباتهن وسفورهن، تثير مخيلاتنا وتلهب غرائزنا. مما كنَّ يرغمن عليه صاغرات، خجلات ومتذمرات، كان مصدر متعتنا ولذتنا، كأننا ننال منهن ما يشبه اغتصاباً من بعد، يظل يروي ظمأنا ويضاعفه، ويشحذ رغباتنا الحسية الشبقة، فيما نحن ننطلق في السيارة عابرين شوارع المدينة، بحثاً عن فريسة أنثوية، يستحيل وصولنا اليها إلا التهاماً بعيوننا الجائعة وكلماتنا البذيئة. في السيارة أو سيراً على أقدامنا، نروح نكسدر في شارع الغوطة الذي تتكاثر على نواصيه تحت شجرات الاكيدنيا زمر من تلامذة مدرسة إبن خلدون التي، أكثر من مدرستنا الانجيلية، يهرب منها تلامذتها الذين صرت منهم في العام الدراسي التالي، بعد رسوبي في الصف الأول من المرحلة الثانوية، ورفض إدارة المدرسة الانجيلية إعادة تسجيلي، من دون أن تقوى على التخلص من أمثالي من شلة تلامذتها المشاغبين الذين كنت أختلف عنهم بكوني إبن عائلة غير ميسورة، ولا متنفذة، بينما كانوا هم، الى يسر أهلهم، ينجحون آخر العام الدراسي، بقوة نفوذهم، ولديهم في بيوتهم الفخمة في الأحياء السكنية الجديدة، مدرسون خصوصيون لكل مادة دراسية، حتى لمادة التربية القومية البعثية. والى هذا كله كان هؤلاء التلامذة يتفوقون عليّ بحيازتهم مصروف جيب يمكّنهم من شراء ما يحلو لهم من حاجيات، هيهات أن أستطيع مجاراتهم في شرائها. لذا أخذت أتقدمهم في المشاكسات والمشاجرات، كلما فررنا من المدرسة ورحنا نصطدم بسوانا وأمثالنا من زمر الفتيان الأشقياء في شارع الغوطة.

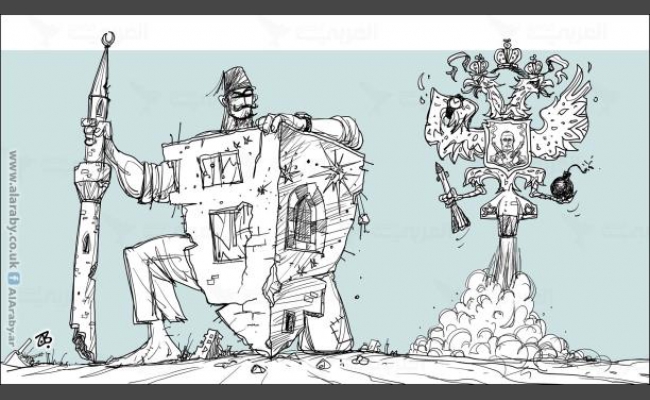

في واحدة من هذه المشاجرات – “كرامة فتاة”، أي من أجلها، على ما نقول بلغة الحارات في حمص – أقدمت على ما يفعله فتيان الخالدية في مشاجراتهم، فتناولت زجاجة فارغة، وكسرت طرفها بأن ضربتها بحافة الرصيف، ثم هجمت على فتىً وشطبت بها وجهه، فنفر منه الدم، فيما أكيل له الشتائم، صارخاً تلك الصرخة السائرة في مشاجراتنا: “رح طعميك خرا بالملعقة”. هكذا أوغلت في الشقاوة وفي الإقدام على الصراخ بالشتائم التي تتناول الأخوات والأمهات بأقذع البذاءات، وبدونها لا يكتمل الإيغال في العنف وإرهاب الخصوم والنيل منهم. وإذا كان وجه من وجوه هذا العنف مصدره الحياة والعلاقات اليومية في الحارات التقليدية القديمة والمشاجرات بين فتواتها، فإن الفتيان والشبان الذين غادر أهلهم هذه الحارات، ونشأوا في أحياء سكنية جديدة، والذين وفدوا الى حمص من ريفها القريب، طوّروا هذا العنف وأخرجوه من إطاره وشعائره الأهلية، وجعلوه “فناً” من فنون عيشهم الشبابي المحدث في الشوارع. وهو “فن” استدخل شعائر وأشكال تعبير جسمانية ولغوية جديدة في عنفها وبذاءتها، وأرهصت بوجه شبابي شارعي ومديني من ظاهرة “التشبيح” الأمني والمافيوي للتهريب والاتجار بالمخدرات والآثار، في “سوريا الأسد” الأب والإبن. ففي الشوارع المحدثة، حيث المتاجر والمطاعم والمقاهي والسيارات، اختلف الزمن الاجتماعي والمكان واللغة وأساليب اللهو والتسليات والشقاوة ومشاجرات الفتيان، عنها في الحارات القديمة. ذلك أن دورة الحياة اليومية في الشوارع الجديدة، والمقدرات الاقتصادية لسكانها ونفوذهم المحدث، بدلت عادات الفتيان والشبان وعلاقاتهم وطبيعة عنفهم ومسرحه وأشكال تعبيره. وبما أنني كنت ابن حارة الخالدية التي استلحقت التصاقي بحياة فتيانها، فقد استدخلت عنف أولئك الفتيان في شعائر العنف المحدثة في الشوارع الجديدة، واستقويت به تعويضاً عن تواضع أحوال أهلي المادية وعريهم من النفوذ، مقارنة بيسر أهل اقراني في شلة الكسدرات في السيارة الخاصة، وارتياد شارع الغوطة، والشارع الذي افتتح فيه فندق “السفير” الفخم في محلة الإنشاءات المحدثة، حيث أخذت تلتقي وتتجمع، قرب الفندق، شلل الفتيان والشبان، بعد ظهيرات الخميس وفي أمسياتها التي تسبق العطلات الأسبوعية نهارات الجمعة. في السيارات أو سيراً على أقدامنا كنا نكسدر في الأمسيات، ذهاباً وإياباً في الشارع، ومحطتنا الرصيف أمام فندق “السفير”، حيث للفتيات، من بنات الفئات الميسورة، حضورهن في مطعم “بوباي” للبيتزا، وفي الكافيتريا التابعة له، وعلى الرصيف. كان يمكن لفتىً منا أن يحظى بابتسامة أو ضحكة من فتاة ما، لكن من دون أي شيء سواها، كلمة أو وقفة تتبعها. بعض من الشبان كان يقذف لفتاة برسالة غرامية تحوي رقم هاتفه، ونادراً ما تحظى بجواب، لكنها غالباً ما كانت تثير مشاجرات بين قاذفي الرسائل أو كلمات التحرش وشبانٍ من أهل هذه الفتاة أو تلك وأقاربها.

كانت سنوات قد مضت على مغادرتي حمص التي عدت اليها من بيروت في زيارة استغرقت اياماً، لما شاركت في مشاجرة دامية نشبت بين عائلتنا وأولاد ابو عطية في الخالدية، قبل أن يهبّ الفواعرة لنجدتهم. كان سبب الشجار تحرُّش واحد من ابناء ابو عطية بابنة عمي. ولما اخرجني صراخ النساء إلى شرفة بيتنا، أبصرت في الطريق عشرات الرجال والشبان والفتيان الفواعرة يطبقون على أعمامي وأولادهم، في مشهد من العراك والتضارب بالأيدي والأرجل والعصي، وسط تصايح النسوة على شرفات الحارة وتشاتم المتعاركين. فركضت إلى الطريق حاملاً عصاً عاجلت بها اول فاعوري رأيته أمامي، بضربة على رأسه رمته قوتها إلى الارض مغشياً عليه. لكنني، بعد ذلك، لم أعد أميز من اين تأتيني الضربات واللكمات ولا أشعر بوقعها على جسمي، كأنها تصيب جسم شخص سواي، وسط تدافع جموع من رجال الحارة وشبانها الذين ينجدوننا ويحاولون الفصل بيننا وبين الفواعرة المطبقين علينا، ويفوق عددهم عددنا أضعافاً. بعد وقت لم استطع تقديره، هدأ العراك فجأة، فبان لي، وسط تبعثر حشد من الرجال، ابن احد أعمامي ينفر الدم غزيراً من رقبته، فيما اخوه يضغط بيده على موضع تدفق الدم، فأيقنت أن ضربة موسى قد بضعت رقبته، وأن العراك بلغ نهايته.

فالدم في معارك الحارات وسواها، يبعث الخوف والجزع في قلوب المتعاركين وسواهم من الجموع التي تحاول تهدئتهم والفصل بينهم، مما يؤدي الى فرار الجميع واختفائهم المفاجئ، سوى الجريح وأهله واقاربه الذين يتحلقون حوله لنجدته وحمله إلى حيث يمكن إسعافه. وما يحمل المتعاركين على الهرب وتوقف العراك، هو أيضاً إطلاق النار، في الهواء إرهاباً في معظم الحالات، أو اصابته احد المتعاركين في ما ندر. فالرصاص والسلاح والدم تبعث الرعب في المشاجرات ومعارك الحارات التي يتواضع اهلها ويتواطأون، فيما هم يتضاربون ويسيل دمهم في معاركهم الاهلية، على ألا يطلب احد منهم تدخّل رجال الشرطة التي يؤدي حضورها إلى توريطهم في ما هو اقسى وأشد مضاضة عليهم مما ينزله بعضهم بالآخرين من قسوة وعنف. وهم يتواطأون أيضاً على فض العراك الدامي والهرب والتواري، قبل حضور رجال الشرطة او الأمن، في حال صودف حضورهم من تلقاء انفسهم. أما من يُجرَح ويسيل دمه في هذه المعارك، فعلى أهله وأقاربه ان يسارعوا الى حمله والتواري به، متجنبين اخذه إلى اي من المستشفيات لإسعافه. فإدارة المستشفيات تضطر إلى استدعاء رجال الأمن الذين يتدخلون في الحادثة التي سقط فيها الجريح. لكن الأهالي الذين ليسوا من أهل الحظوة والسطوة في سوريا البعث والأسد، خبروا طويلاً ان القسوة والعنف الأهليين اللذين يتبادلونهما، أرحم عليهم من قسوة أجهزة الدولة الاسدية، وعنفها وسجونها، في حال تدخلها في منازعاتهم ومعاركهم.

في سيارة سوزوكي حملنا ابن عمي الجريح جرحاً بالغاً في رقبته، فأحسست – أنا من ضغطت جرحه بيدي، وأرعبني منظر الدم الذي راح ينفر غزيراً من بين اصابعي – بأن دمه الحي والساخن يتدفق راعفاً على إيقاع النبض في قلبه. حين وصلنا الى منزل المطهر، كان قميصي وذراعي ملطخين بسيل من الدم، فأرعب مشهدنا المطهِّر في صالون بيته. وما أن كشف على رقبة ابن عمي، حتى تضاعف رعبه، ورجانا، أنا وشقيقه الذي قاد السيارة، بأن نحمل الجريح الى اقرب مستشفى، لإسعافه، لأنه هو، المطهِّر، يعجز عن تقطيب جرحه الفاغر، ويخاف من إن يكون شرياناً او وريداً داخلياً في رقبته يحتاج إلى رتق في عملية جراحية. في هذه اللحظة استل ابن عمي غير الجريح، موسى من جيبه، وهجم على المطهِّر، ووضع الموسى على عنقه، وهدده بالذبح ونزع حنجرته، إذا لم يبدأ فوراً بإسعاف اخيه وتقطيب جرحه الذي سارع المطهِّر الى تقطيبه، بعدما احضر محفظة أدواته وبسطها على طاولة في الصالون. في صمت، ومرتجف اليدين والشفتين باشر المطهِّر عملية العلاج والتقطيب، فانتبهت، فجأة، إلى أنه هو نفسه الذي أجرى لي، بموسى الحلاقة، عملية الختان نهار جمعة في دار جدي قبل سنوات كثيرة.

النهار