… عن النظام السوري وعقدة السنّة

عمر قدور *

تنشر جريدة «الثورة» الرسمية السورية البرنامج اليومي لقناة «نور الشام» التلفزيونية، وهي قناة دينية تقرر إنشاؤها بعد بدء الثورة الشعبية، وما يزيد الأمر بروزاً أن الجريدة لا تغطّي سوى برامج هذه القناة استثناءً من القنوات الرسمية الأخرى، ومن المعلوم أن النظام قرر «استجابةً للمطالب الشعبية» في مستهل الثورة تغييرَ الحكومة وإنشاء محطة تلفزيونية دينية وإعادة المنقّبات إلى الوظائف التي نُقلن منها؛ أي تنفيذ «الإصلاحات» التي لم يطالب بها أحد!

لقد عُدّت إجراءات النظام حينها استهانة صارخة بالوعي الشعبي الوطني، الأمر الذي استدعى غضب الشارع وازدياد أعداد المنضوين في انتفاضته، لكن إجراءات النظام تعبّر من جهة أخرى عن سوء فهم أصيل تجاه الأكثرية العددية من حيث التعامل معها بوصفها كتلة مذهبية، وأيضاً من حيث قياس ما يحدث اليوم على ما حدث قبل ثلاثة عقود في المواجهة مع الأخوان المسلمين. فالدعاية التي اصطنعها النظام لتصوير الثورة على أنها حركة سنية أصولية، وتظهير الصورة بمثابة تهديد بالإرهاب للخارج وتهديد بالتطهير الطائفي للداخل، هذه الدعاية ليست فقط وليدة مكر طارئ بل تستمد جذورها من المواجهات الأولى بين حكم البعث والإسلاميين، والتي تمثلت بداية بما يُعرف بثورة حماة الأولى عام 1964. حينها كان من بين أسباب عدة لثورة المدينة إقصاءُ ابن حماة أكرم الحوراني عن قيادة البعث، ورفعُ شعارات استفزازية مناوئة للدين مثل «يا أخي قد أصبح الشعب إلهاً» و «آمنت بالبعث رباً لا شريك له وبالعروبة ديناً ماله ثاني». في هذا المناخ نشرت مجلة «الفجر» رسماً لحمار على رأسه عمامة، وهتفت قوات الجيش التي راحت تخمد الاحتجاجات: «هات سلاح وخذ سلاح دين محمد ولى وراح». على رغم ذلك انحصرت مطالب المدينة بثلاثة بنود عامة أهمها إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وإعادة العمل بالدستور، ولم يشر أي منها إلى المسألة الدينية، ذلك في الوقت الذي حكمت فيه المحاكم الميدانية برئاسة مصطفى طلاس بالإعدام على الكثير من وجهاء المدينة بعدما صرّح الجنرال حافظ الأسد من ثكنة «الشرفة» في حماة: سنصفّي خصومنا جسدياً.

ليس في وسعنا استبعاد الملامح الطائفية عن ثورة حماة، بالقدر الذي لا يجوز استبعادها أيضاً عن استفزازات البعث الذي هيمنت عليه وقتها مجموعة من الضباط المنحدرين من منابت مذهبية أقلوية. وفي شباط (فبراير) 1966 كرست هذه المجموعة هيمنتها المطلقة على البعث وأبقت على سنية منصب الرئاسة الذي أوكل إلى بعثي مدني هو نور الدين الأتاسي، لكن موقع الرئاسة أُضعف إلى حد كبير. أيديولوجياً اتجهت كتلة الضباط يساراً بما لا يتناسب مع المزاج الشعبي العام، لذا كان سهلاً على وزير الدفاع حافظ الأسد القيام بانقلابه عام 1970، وكان أول ما فعله بعيد الانقلاب خطب ود السنّة عبر استرضاء مدينتي دمشق وحلب، فضلاً عن طمأنة القوى الإقليمية، بالتخلي عن المغامرة اليسارية لرفاقه.

مع ذلك لم تكن الطريق ممهدة تماماً أمام حافظ الأسد لاستلام الرئاسة، ولم يتحصل على قدر واضح من القبول الشعبي العام إلا بحرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973؛ ذلك الرصيد الذي قامر به بإرسال الجيش إلى لبنان بعد ثلاث سنوات. من موقعه الأقلوي راح الأسد يعمل على مستويين، الأول تعزيز قوة قطعات محددة من الجيش يرأسها ضباط يشاطرونه الانتماء الطائفي على حساب قوة المؤسسة العسكرية ككل، تزامناً مع تقوية وتضخم أجهزة المخابرات في شكل غير مسبوق والهيمنة عليها بالطريقة ذاتها. على المستوى الثاني ابتدع الأسد نوعاً من المحاصصة غير المنظورة في المناصب المدنية، طرفاها السنّة والعلويون، لكنه أصبح مفهوماً على نطاق واسع أن اليد الطولى هي للمخابرات والقطعات الخاصة من الجيش، لذا لم تنفع محاولة استرضاء السنّة بغض النظر عن نشاطات الأخوان المسلمين في الوقت الذي كان يلاحق فيه الحراك اليساري.

في أثناء مواجهته للأخوان في مطلع الثمانينات، سيقول الأسد في أحد خطاباته: «أنا منذ ثلاثين سنة أصوم وأصلّي، فما الذي يريدونه مني ليعترفوا بإسلامي؟!». لعل هذه العبارة تفضح سوء الفهم، أكان عفوياً أو مقصوداً، فادّعاء التدين يحرف النقاش عن الأصل السياسي، ويضع الأكثرية السنية في موقع المتطلّب دينياً لا سياسياً. بناء على هذه المغالطة سيذهب النظام أبعد من قبل في إقصاء الشخصيات السنية القوية عن مراكز القرار، في الوقت الذي يسعى فيه حثيثاً إلى سحب ورقة الدين من الإسلام السياسي. آنذاك بدأ الإعلام الرسمي برسم صورة الرئيس المؤمن، وغير بعيد عن ذلك سيحاول الأخير إظهار فصاحته بالارتجال في خطاباته المتكررة، تنشئ السلطة «معاهد الأسد لتحفيظ القرآن»، وتبذل جهداً لافتاً من أجل استمالة رجال الدين الذين قبلت غالبيتهم بهذه المقايضة. بالتزامن مع القمع الدموي الشديد، بدا أن تلك السياسة قد حققت النجاح. لكن الأسد الأب ما كان ليطمئن تماماً إلى رضوخ الأكثرية العددية، ومع بروز مشروع التوريث باتت الحاجة أكبر للمصالحة معها من دون تقديم تنازلات حقيقية، تجلى ذلك خصوصاً بالمصاهرة السياسية لولديه الباقيين!

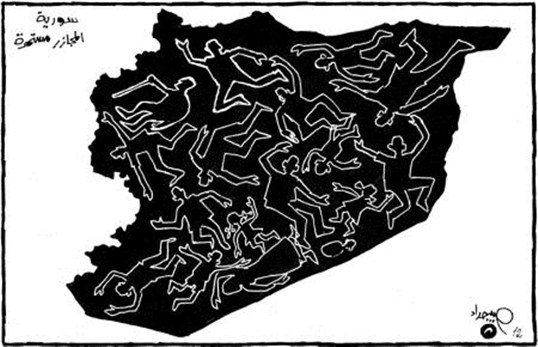

الملاحظ أن النظام، خلال أربعة عقود، لم يحد عن أسلوبه في التعاطي مع الأكثرية، الأمر الذي تجلى في الإصرار على تقديم نمط ثابت من الرشاوى، ما يعني بحد ذاته تنميطاً لها. في الدلالات العميقة في وسعنا تأويل جانب من تضخم الأجهزة الأمنية على أنه تعويض عن اليأس المطلق من الحصول على قبول أكثري، وفي هذا تتضافر مبررات الديكتاتورية مع الاعتبارات الأقلوية، فالفشل يبدو ملازماً لبنية النظام، حيث لم يساعده رهابه الأقلوي على القبول بتقاسم حقيقي وعادل للسلطة مع الأكثرية، وكان من الأسهل له إدراكاً وسلوكاً أن يُخرج الصراع من دائرة السياسة إلى الحيز الطائفي.

إن عقدة السنة المستفحلة لدى النظام ومواليه لا يحلها مثلاً عدم انضمام قسم كبير منهم إلى الثورة إلا في مراحل متأخرة، فانزواء النظام فوراً إلى أقلويته الطائفية كان الأسبق في ترسيمهم ككتلة واحدة معادية. في الواقع لم يستخدم النظام المسألة الطائفية لغايات إعلامية فقط، بل لأن ذلك يشي بالفهم الحقيقي له، وضمن هذا الفهم كان من المستحيل عليه في أي وقت الدخول في عملية سياسية داخلية تنتقص من استفراده بالسلطة، ففي ميزانه الطائفي لا مجال لاستمالة السنّة إلا بشرائهم خارج السياسة. أما ما لا يدركه بعض الموالين فهو أن الديموقراطية وحدها الكفيلة باختراق الترسيمة الحالية، واصطناع أكثرية وأقلية سياسية غير مطابقة للطوائف، حينها ستُحلّ عقدة السنّة من تلقاء نفسها، إذ ليس في وسع الأكثرية إلا أن تكون متباينة سياسياً؛ ليس في وسعها أن تكون طائفة.

* كاتب سوري

الحياة