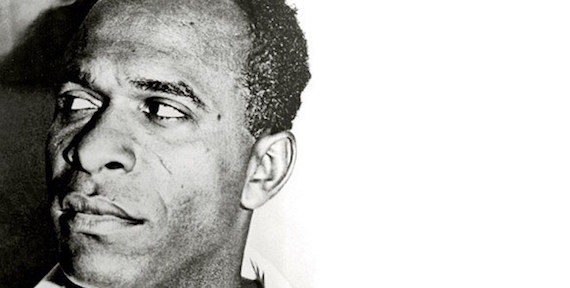

غوته محتفياً بصادق جلال العظم/ خالد الحروب

من يقرأ المقابلة المنشورة حديثاً على موقع التلفزيون الألماني «دويتشه فيله» مع المفكر السوري صادق جلال العظم يدرك أنه لا التقدم في العمر ولا التعثر في الصحة، مما يواجهه العظم أخيراً، يؤثر في حدة أفكاره وفي اندفاع ثرائها المتواصل.

لم يتوقف هذا العقل المفكر عن الإنتاج والسجال وخوض معارك التحديث والنقد طيلة نصف قرن، بما استدعى روح الشاعر والفيلسوف الألماني للتململ والإشارة إلى المشرفين على جائزة «ميدالية غوته» السنوية كي يتحركوا هذا العام ويمنحونها للعظم. بعد عشرة أيام بالضبط، أي في 26 آب (أغسطس) الجاري، ستنصت جمهرة من المثقفين الألمان وجمهرة من محبي المعظم إليه في محاضرة له في برلين بمناسبة امتشاقه قلادة غوته. ليست هذه أول جائزة ألمانية أو غربية يحظى بها مُطلق «النقد الذاتي للهزيمة» و «ذهنية التحريم» بعد حرب 1967. لكن اللافت أن العظم، وهو من أواخر من ينتمي إلى جيل الكتاب الكبار الذين يختفون من عالمنا العربي البائس يوماً إثر يوم، لم تلاحقه الجوائز العربية في مجال الفكر والثقافة كما لاحقته الجوائز الغربية.

لن يبدو ذلك غريباً على قلم اجترح الشجاعة وسار ضد التيار ولم ينجرف وراء الأدلجة الشعبوية. في لحظات شديدة الاختبار على كل مثقف ومفكر، وقف العظم مع ضميره الفكري، وصرح عنه من دون مواربة. في نقده للهزيمة نفض الكسل التحليلي التآمري الذي كان (ولا يزال) يلقي باللائمة على الغرب والآخرين ويعلق على مشجب الخارج كل الهزائم والتخلف الذي نرتع فيه. في نقده لسيطرة الدين على الفضاء العام وتفشي ذهنية التحريم، كسر الخطوط الحمر وقدم نقداً من داخل منظومة العقل الديني. في نقده لنمط آخر من الكسل الفكري أنتجته مقولات «الاستشراق» الإدوارد سعيدية، قال إن شطب عمل الاستشراق والمستشرقين دفعة واحدة، وهو النتيجة التي لم يردها أو يدعو إليها سعيد، يعني تعزيز فكر المؤامرة، وتوفير عتاد رخيص وكسول للفكر الرجعي والظلامي كي يتمترس وراءه في نقد كل شيء له علاقة بالغرب. إنه «استشراق معكوس» وفق عنوان مقاربته في نقد «الاستشراق» لسعيد. وعندما يتعلق الأمر بحرية الفكر والتفكير والنقد ينطلق العظم ليقف في النقطة القصوى من الحريات، وليكون ذات تاريخ واحداً من الأسماء العربية النادرة التي وقعت بياناً دان فتوى الخميني الداعية إلى قتل الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي.

لم تتكلس ثقافته حول القناعات اليسارية التي ظلت تشكل الدافعية الأخلاقية والإنسانوية في مقارباته، ولم يقع أسيراً لأيديولوجيا تتجمد عند مقولاتها أو حتمياتها ولا تعترف بحركة التاريخ. وعن اليسار العربي نفسه يرى العظم، وفي المقابلة المشار إليها في أول السطور هنا، أنه تفرع بعد عقود طويلة إلى ثلاث مجموعات، إحداها البقية الباقية من الأحزاب الماركسية العربية التي تفتتت إلى درجة قريبة من الاختفاء، وثانية احتفظت ببرامج أحزاب ماركسية الحرب الباردة واقتربت في العقدين الأخيرين من الإسلام السياسي الجهادي، وثالثة وهي الأكثر عدداً والأوسع حضوراً تراجعت إلى خط الدفاع الثاني نحو إحياء المجتمعات المدنية وتبني خطابات ديموقراطية في مواجهة المد الأصولي والرجعي. وكذا يرى العظم الإسلاموية السياسية، التي تتفرع بدورها إلى إسلام سياسي تستغله الدول وآخر تستغله التنظيمات، وساهم ذلك كله في انبعاث الطائفية والتعصب.

فرح العظم بالربيع العربي واحتفى به فكرياً ووجدانياً وسياسياً، إذ رأى فيه عودة السياسة إلى الناس وعودة الناس إلى السياسة بعد عقود طويلة من الجمود والاستبداد. رفض الاستقرار الظاهري الذي يتفاخر بإحلاله الاستبداد وسماه «استقرار القبور». رأى في لحظة «ميدان التحرير» عودة التاريخ إلى المنطقة، وظل متفائلاً حتى اللحظة، رغم كل السوداوية التي هبطت على الثورة الأقسى في بلاده سورية. وعن سورية نفسها، كتب ونطق بأجرأ ما قد ينطق به مثقف في موقعه، وعبّر عما كان يجول في عقول الكثيرين لكن الخشية من الاتهام بالطائفية أسكتتهم، ففصّل في محاضرة شهيرة له ما سماه «العلوية السياسية» والتي تعني وقوع سورية الطويل في قبضة نظام اشتغل على إعادة إنتاج البلد العريق وفق نظام اعتمد الطائفية العلوية وقوّض بها الأكثرية السُنّية، واستأثر بالحكم والاقتصاد والمال والأمن عبر فئة زبائنية أقلوية.

انتقد العظم التوجهات الغربية التي تصاعدت بعد الثورة السورية بزعم الدفاع عن الأقليات، وقال إن سورية وتاريخها لم يشهدا أي حروب أهلية إتنية أو طائفية تستدعي هذا النفير المزيف للدفاع عن الأقليات، وكأن الأكثرية السنية تنتظر اللحظة السانحة لتبطش بالجميع. على العكس من ذلك، قال إن الشريحة الأعرض التي واجهت ولا تزال تواجه الحد الأقصى من القتل والدم والتهجير والتدمير هي الأكثرية السنية. لأي كان أن يختلف مع العظم في تحليله وتقديمه مفهوم «العلوية السياسية» وأن يوجه إليه النقد على ذلك ويناقشه، لكن تجاوز الاختلاف والنقد المقبول إلى الاتهام بالطائفية والشحن الطائفي، كما حملت بعض الردود على العظم بسبب فكرة «العلوية السياسية»، يتحول إلى نكتة سمجة. يقف العظم في أرضية إنسانوية صلبة متجاوزة للإتنيات والطوائف والأديان، ومن يحشره في «الطائفة السنية السورية» يكشف ضحالة وعي تثير التساؤل حول مدى الفهم والإدراك العميق عند مُطلق الاتهام.

في سنوات الهزيع الأخير من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي انخرط العظم في السجال العريض حول العولمة، وكان من المفكرين العرب القلائل الذين أثارتهم هواجسها ومنحنياتها وتهديمها للحدود القومية، وتسويتها الأرض لارتحال رأس المال بلا قيود، ومعه أنماط وقيم وحيوات جديدة. كان من أوائل من لاحظوا أن الجوهري في العولمة الحديثة وما يجعلها مفترقة عما سبقها من عولمات هو في ارتحال مراكز الإنتاج، وليس ارتحال رأس المال فحسب. رأس المال لم يتوقف عن التعولم منذ أن عرف البشر السفر: من طريق الحرير، إلى الممرات البحرية التي طافت حول القارة السمراء، ثم وصولاً إلى العالم الجديد كانت التجارة هي المعولم (السلمي) الأساسي للعالم، إلى جانب الحرب معولمه العسكري. في العولمة الغربية التي تفاقمت بعد انهيار الحرب الباردة تعولمت مراكز الإنتاج على رغم أن معظمها بقي غربي المركز والسيطرة. صارت الرساميل الغربية تنتج في آسيا وأفريقيا وغيرها، بينما مقراتها الأساسية في الغرب.

في برلين مارتن لوثر سيتقلد العظم وساماً رفيعاً. في تلك المدينة العريقة تولدت اللحظة اللوثرية التقدمية في الغرب، والتي أرادت تحرير الفرد من هيمنة الكهنوت الكاثوليكي. ترافقت لحظة الصعود تلك مع لحظة ارتكاس حاد في العالم الإسلامي وفي فهم الدين. يمكن أن نقول إن اللحظتين اختطتا اتجاهين متعاكسين تماماً، فتكرست في الفضاء الإسلامي «الكاثوليكية الإسلاموية»، الأب الروحي للسلفيات المعاصرة، عبر إكمال هيمنتها على الفرد. لوثر أراد أن يحرر الفرد في علاقته مع الله، في تحدٍ كبير للمؤسسة الكنسية الدينية، في حين أن الفرد في العالم الإسلامي كان يزداد خضوعاً لسيطرة المؤسسة الدينية التي كانت قد اختطفت المباشرة بين الفرد والله، وقطعت طرق التواصل المباشر معه. اللحظة اللوثرية كانت تنهي المسيحية السياسية، واللحظة المناظرة لها عندنا كانت تؤسس للإسلام السياسي اللاحق. العظم يرى في هذا الأخير كارثة على السياسة والدين، ويدعو إلى لحظة لوثرية تعلي من شأن التدين العفوي والشعبي الذي حفل بالتعايش والإبداع طيلة قرون مديدة.

ما أرادته هذه السطور هو الاحتفاء بقامة العظم الفكرية عشية احتفال غوته وبرلين به، من دون الانتقاص من شكر الاثنين وغيرهم على كل تكريم خُص به مفكرنا الكبير.

الحياة