فرنسيس فورد كوبولا: المتعة السينمائية عندي هي قلق واضطراب وخوف!

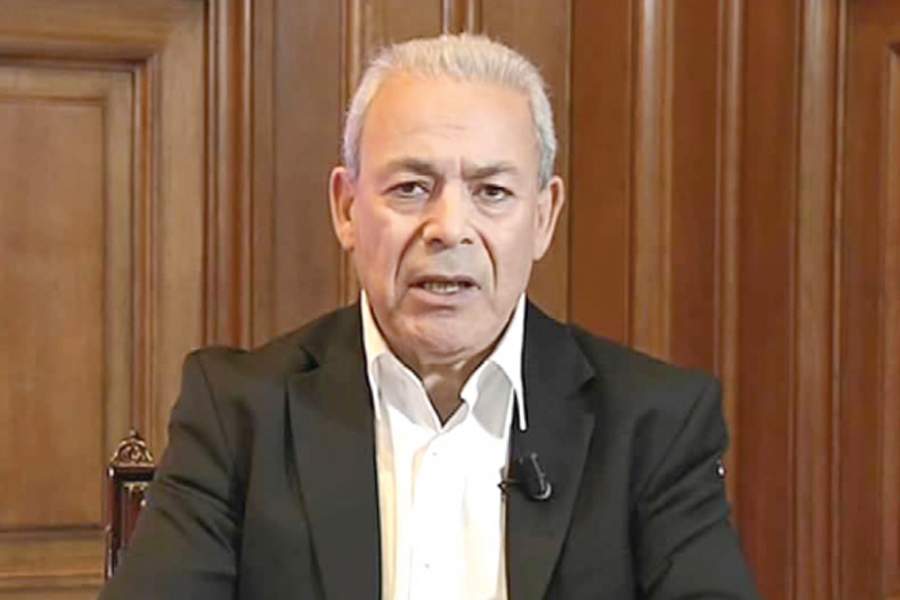

هوفيك حبشيان

“لستُ مغرماً بالتظاهرات السينمائية”، يعترف فرنسيس فورد كوبولا ونحن نحاوره في مهرجان مراكش الذي ترأس لجنة تحكيمه في مطلع الشهر الفائت. فالمعلّم الأميركي صاحب الكنوز هنا في هذا البلد الأفريقي لأنه يشعر بأنه يعيش فيه ليالي عربية طوال تسعة أيام، على قوله. أينما يحلّ، يولّد هذا السبعيني في الذاكرة السينيفيلية صورة وموسيقى تبدوان بعيدتين وقريبتين في آن واحد. وصوله الى مراكش لن يكون كرحيله منها، وخصوصاً بعد الخبطة التي أحدثها من خلال إسناد جائزة لجنة التحكيم إلى كلّ أفلام المسابقة.

الجميع يستحقّ الفوز عنده، بمجرد وقوفهم خلف الكاميرا. في هذا المجال، يتعامل كوبولا كأب. في لقائنا معه الذي دام نحو ٣٥ دقيقة، حادثنا عن أهمية المجازفة في الحياة، اذ لا نحصل على شيء من دونها، كاشفاً انه قد ينجز فيلماً آخر قبل أن ينصرف الى صناعة النبيذ التي جعلته مليونيراً. “اليوم، أنا عن جدّ لا علاقة لي بكلّ ما يحصل في السينما”، هي الجملة التي تبقى في البال طويلاً لما تتضمنه من تواضع ونكران للذات. تسنى لي إخباره انني شاهدتُ “الحوار” قبل فترة، ودهشني انه تنبأ بالعالم الذي نحن فيه الآن. مهما يكن، يبدو كوبولا اليوم أقل جنوناً من كوبولا أمس عندما كان يرسل طائرة خاصة ليحضّر نوعا معينا من السباغيتي من ايطاليا وهو يصوّر “القيامة الآن” في أدغال الفيليبين. ببطنه المندلق تحت بنطاله، تراه يمشي بشيء من التعب. الفائز بخمسة “أوسكارات” و”سعفتين ذهبيتين” في كانّ، يبدو رغم التجارب العميقة، سريع العطب، كأيّ فنان في مثل هذا العمر. لكن صوته الحنون يبعث الطمأنينة في القلب.

¶ رأيناك تنحاز الى الأفلام الشخصية ذات الموازنة الضئيلة في المرحلة الأخيرة من حياتك…

– أنجزتُ فقط ثلاثة من هذه الأفلام. كان الأمر مقصوداً ويندرج ضمن رغبتي في “طعن” نفسي. كنت آنذاك في الخامسة والستين ولم أرد أن أكون الشخص الذي ينافس نفسه وينافس أفلاماً أنجزها في الماضي كـ”العراب”، وهي أفلام كنت أعلم جيداً انني لن أصنع مثلها مجدداً في المستقبل. كنت أدرك ذلك جيداً، فحاولتُ أن أولد من جديد، وهكذا كان. ذهبتُ الى رومانيا، عدتُ تلميذاً وبدأتُ بإنجاز فيلم بلا موازنة، ولم يكن هناك فريق عمل من حولي. هناك شيء يجب أن تفهمه عندما تعمل في السينما، وهو ان أفضل المخرجين محوطون دائماً بأفضل كتّاب السيناريو وأفضل المصوّرين، وهم حرصاء على اختيار أفضل الناس في كلّ مهنة. أنا قصدتُ رومانيا والأرجنتين وحيداً. كانت فعلاً ولادة جديدة لي. الفيلم الذي ينطلق من شخصك يُتيح للمُشاهد أن يلمس روحك. في هاتيك المرحلة، بتُّ أهتم بنوع آخر من السينما. الآن، أنا في صدد مقاربة عمل أكثر طموحاً، ومختلف جداً عمّا سبق أن قدمته.

¶ في مناسبة تكريمك في اسبانيا، سمعتك تتكلم عن “متعة” التصوير. علامَ تقتصر عندك تلك المتعة؟

– المتعة بالنسبة لي هي كلّ المشاعر التي تجتاحني وأنا أصوّر، من قلق واضطراب وخوف. العلة عندما تكبر في السنّ هي أن القلق يزول عنك: ما أسوأ شيء سيحلّ بك؟ لا شيء سيدمّر حياتك المهنية التي باتت وراءك. معظم المخرجين، وخصوصاً أولئك الذين في منتصف العمر، يعيشون في الخوف الناتج من قلقهم ألاّ يتسنى لهم إنجاز فيلم آخر. فعلاً، إنه لشيء مرعب أن تُحرَم من شيء يسحرك وتحبّه وكرَست حياتك من أجله، فيتم إبعادك عنه لأسباب مالية. لهذا السبب، تراني خرجتُ من بزنس السينما واتجهتُ الى بزنس آخر (النبيذ)، لكي أضمن أنني سأجني ما احتاجه من مال للاستمرار في صناعة الأفلام وأبقى سيّد نفسي.

¶ في المؤتمر الصحافي الذي عقدته هنا في مراكش، تكلّمتَ عن الصعوبة في أن تصبح السينما حالياً حقل اختبار. هل هناك شيء معين كنت اختبرته لو أعطيت لك كلّ الأمكانات التي تحتاجها؟

– سألتني اليوم شابة عما اذا كان للسينما مستقبلٌ. فكان ردي: بالطبع، لا يمكن أن تتخيلي حتى شكل الأفلام التي سينجزها أحفادنا! هناك أفلام عظيمة انجزت في الحقبة الصامتة، إلى درجة انه كان يصعب تخيّل الى ما ستؤول اليه صناعة الأفلام. ولكن هناك حقيقة مفادها أنه لا يمكن أن تصل الى أي مكان اذا لم تجرّب. التجريب يعني إحتمال فشل. فكيف ستذهب الى مموّل وتقول له: “أريد أن أنجز فيلماً ولكني لستُ متأكداً تماماً كيف سأنجزه، ولستُ متأكداً أصلاً من إنني قادرٌ على إنجازه”. طبعاً، لن يدعمك، لا بل سيرد إنه يفضّل أن يموّل مشروعاً نسبة نجاحه عالية. من جهتي، أؤمن بأن لا فنّ من دون تجريب، وهذا الدرس تعلّمناه من رواد السينما، بعضهم أخطأ لا شك في ذلك، ولكن تسع مرات من أصل عشرة، تُوِّجت اختباراتهم بالنجاح، ولم يتوانوا عن الانقضاض على اكتشافات كانت تُعتبر ضرباً من الجنون في ذلك الوقت. السينما تغيرت كثيراً على مرّ التاريخ، احد التغييرات التي طرأت عليها ان الفيلم المعاصر يمنح كل مُشاهد رؤية تختلف عن رؤية المُشاهد الآخر له. الأفلام الأدبية الجامدة صارت من الماضي. اذاً، نعم أرى للسينما مستقبلاً باهراً. شيء أساسي أن نخاطر حتى لو فشلنا. لا يوجد مشروع مع احتمال نجاح مئة في المئة. هناك مقولة كنت أرددها عندما كنت شاباً، نسيتُ كيف كانت بالضبط، ولكنها شيء متل “لا يمكن إنجاب الأطفال من دون ممارسة الجنس”. أحد الأثرياء العاملين في مجال السينما سألني مرة: “مستر فرنسيس، كيف أنجزتَ “العراب” ونلتَ عليه رضا الجمهور والنقاد معاً؟”. نظرت اليه وقلت: “خاطرت!”.

¶ مع انك قلتَ مراراً انه ليس فيلمك المفضل…

– ليس لي فيلم أفضّله على آخر. حسمتُ قراري: أحبّ كلّ أفلامي. الأمر أشبه بأن ترزق بطفل معوّق، فتحبه أكثر من أطفالك الآخرين.

¶ عدا المخاطرة، ما النصيحة التي تسديها الى مخرج شاب يتطلع الى انجاز الأفلام؟

– عليك أن تبدأ بما تجيده. مثلاً، اذا كنتَ مهتماً في طفولتك بالمسرح أو الرقص، فيمكن الذهاب في هذا الإتجاه. كذلك اذا كان لديك ميلٌ الى الرسم، يمكنك البدء بالتجريب في الصور. شئنا أم أبينا، تبقى السينما عملية اقتران بين التأليف والتمثيل. نصيحتي للشباب؟ إفتحوا الحنفية! هكذا يأتي الخلق. اذا جلستَ وفكرتَ في ما ستفعله، فلن تصل الى الجهاز العضوي الذي منه يولد الإبداع.

¶ ما رأيك بالمنحى الديموقراطي للسينما اليوم، حيث يمكن الكلّ صناعة الأفلام عبر هواتفهم النقالة؟

– بقدر ما فتحت هذه الديموقراطية المجال لكي يصوّر أيٌّ كان أيَّ شيء يريده، صار توزيع هذه الأفلام صعباً. فقط الأفلام الاستثنائية التي تخرج عن المألوف تجد موزعين يدعمونها.

¶ المخرج الفرنسي جان بيار جونيه قال أمس في المؤتمر الصحافي إن الكلاشنيكوف أقوى من الكاميرا…

– لا أوافق ان الكلاشنيكوف أقوى من الكاميرا. لا أوافق البتة. السلاح جلب الخوف والاضطرابات والحزن الى العالم، فُرض على الناس ولكن لم يحدث أي تغيير عميق. اعطني مثلاً واحداً على تغيير إيجابي أحدثه السلاح. حتى كوبا – في السنوات الثلاث المقبلة – ستحاول أن تكون ما حاولت ألاّ تكونه منذ عقود. الكلاشنيكوف أداة موت. السينما هي الحياة، والحياة في رأيي ستنتصر دائماً.

¶ كنت تتباهى دائماً بأنك “أوتسايدر” (خارج النظم)… ألا تزال؟

– تماماً، لم أعد حتى في بزنس السينما. لستُ على صلة بناس الوسط، باستثناء بعض الذين يديرون شؤون الصناعة. أعيش في الريف، وأنا لستُ سوى جد… مع الكثير من المال. أعتقد انني لا أزال الشخص الذي كنته عندما صوّرتُ “القيامة الآن”. ولكن، أنا الآن أقلّ ارتباكاً وتوتراً. آنذاك، كنت أرتكب أفعالاً في غاية الغباء. جازفتُ كثيراً. إني أكثر طمأنينة اليوم، ربما لأنني أعيش في الريف وطوال اليوم أتأمل الطيور وأراقب الحيوانات من ذئاب تمر أمام منزلي، وحتى أسود الجبال ليست غائبة عن محيطي. العيش في حضن الطبيعة بين الأشجار أفضل أنواع العلاجات. قد أنجز بعد فيلماً واحداً يحملني الى أماكن عدة من هذا العالم. أريده طويلاً. كتبتُ قصة من وحي توماس مان وسميتها “رؤية متباعدة”. إنها حكاية ثلاثة أجيال من المهاجرين في أميركا، تحدث في العشرينات اثناء ولادة التلفزيون وسطوته على المجتمع آنذاك، كان الناس يتساءلون: لمَ الحاجة الى تلفزيون ونحن نملك راديو؟ اذاً، هذا ما أشتغل عليه حالياً. هناك في الفيلم بعض التيمات التي تتعامل مع أصولي الايطالية، وبشكل أدق عن هجرة الايطاليين الى نيويورك.

¶ هل تهتم بشؤون الشرق الأوسط؟

– اهتمامي بالشرق الأوسط نابع فقط من رغبتي في تثقيف ذاتي. ثم، جدّتي ولدت في تونس وكانت تتحدث العربية والفرنسية والايطالية طبعاً – لأنها كانت ايطالية. لطالما أحببتُ الحكايات، وأعرف الشرق الأوسط جيداً. فقط لأنني مهتم، ليس لأنني أعتقد انه في إمكاني صناعة فيلم هناك. ولو أردتُ أن أنجز فيلماً عن السلام فيه في الوقت الراهن، سيكون فيلماً قصيراً جداً. مثلاً: عائلة تستعد لتزويج إبنتها، فنرى الضيوف يتوافدون الى العرس، ثم ينتهي كلّ شيء في حمّام دم عند اقتحام المسلحين المكان.

¶ عندما وصل جيلكم الى السينما، كانت هوليوود محافظة الى حد ما. ما هي حالها اليوم بعد التمرد الذي حدث مع وصولكم في السبعينات؟

– هوليوود اليوم هي كما كانت قبل وصولنا. لا وجود لهوليوود أصلاً. هناك صناعة تريد أن تجني الأرباح وتوظيف البشر. الطريق الأسهل لضمان ذلك هي في دعم أفلام فيها الكثير من الحركة، ومعظم الحركة هي عنف. السائد اليوم هو الـ”فرانتشايز”، أرباب الاستوديوات لا يريدون إنجاز فيلم واحد بل سلسلة من سبعة أفلام. يملكون الكثير من المال، ولا يمانعون في انفاق الملايين لاكتساح العالم بما فيه الصين وهي سوق كبيرة جداً. الى جانب هؤلاء العمالقة، هناك أشخاص كوودي آلن أو ستيفن سادربرغ الذين يناضلون لاخراج الأفلام ذات الطابع الشخصي، لكنهم لا يملكون ما يكفي من المال. تراهم يعيشون حياة طبيعية كأي شخص. بعضهم تلقى حتى العروض لإنجاز أفلام استوديوات (…). خذ حالة “حرب النجوم”. إنه لشيء مؤسف، لأن جورج لوكاس كان شخصاً تجريبياً مجنوناً في بداياته، لكنه تاه في هذا المشروع الضخم ولم يستطع الخروج منه. آمل أن يعود الى الأفلام الصغيرة، وخصوصاً انه صاحب ثروة ضخمة. وعدني بأنه سيفعل. هو صديقٌ قريب لي. هناك مَن يجازفون ويفعلون ما يريدون، ديفيد أو راسل أحد هؤلاء. وكذلك بول توماس أندرسون، وطبعاً وَس أندرسون، ولكن كون الجميع يحبّ جنونه، فهذا يعني أنه لم يعد يجازف. ربما اذا أنجز فيلماً عادياً، فسيُعتبر مجازفة. في الحقيقة، لا تتعلق المسألة حتى بالمجازفة، بل عليك أن تفعل ما تشعر بأنه الصحّ بالنسبة اليك. الأمر بتلك البساطة. إبنتي هكذا. طُلب اليها أن تُخرج احدى تلك القصص الخرافية التي تحتاج الى إمكانات ضخمة، ولكن عندما انتبهتْ إن الأمور تخرج عن سيطرتها، فتخلّت عن المشروع. كانوا يريدون منها أن تسند البطولة الى ممثل لم تكن مقتنعة به. هكذا هم المخرجون المستقلون.

¶ شاهدتُ “الحوار” قبل فترة. لا يزال خطابه عصرياً. الفيلم سبق الزمن الذي أُنجز فيه…

– يسلّيني هذا الأمر. بصراحة، لم أكن أعرف قطّ ماذا أفعل. قاربتُ كلّ هذه المواضيع بقلق شديد، الا إنني كنت دائماً أفعل ما أعتقدتُ انه يجب عليّ أن أفعله. كأي شخص يتعاطى مجال الابداع، كنت مسكوناً بالشكّ، فكنت أتساءل دائماً ما اذا كان في مقدوري أن أنجح في ما أقوم به.

¶ يبدو انه كان لديك معلمة في بداياتك. كيف أثّر ذلك في عملك لاحقاً؟

– تُدعى دوروثي أرزنر وكانت واحدة من أهم مخرجات هوليوود. أخرجت أفلاماً عدة مع جوان كروفرد، كانت المرأة الوحيدة في العشرينات، وكانت ناحجة جداً. شجعتني كثيراً في بداياتي. كما قلتُ، كنت مسكوناً بالشكوك، وما كان يجعلني مطمئناً أنها كانت تقول لي باستمرار: “ستستقيم أمورك، لا تقلق”. فقلت في نفسي “لا بد أنها تعرف شيئاً”، كونها كانت منتهى الاحترافية في العمل، وكانت تلاحظ الخطأ الذي ترتكبه حتى من دون أن تنظر اليك. كنت محظوظاً لكوني تلميذها.

¶ ما هو سرّ “العراب” في رأيك؟ ولمَ لا يزال متربعاً على عرش السينما في العالم؟

– لا أعرف. ربما هو اللقاء بين الحكاية المدهشة التي كتبها ماريو بوزو من جهة، والممثلين الذين كانوا يطلّون للمرة الأولى من جهة اخرى. أضف الى ذلك مارلون براندو المتجدد، وأيضاً الموسيقى الرائعة والتصوير العظيم. لا تنسى أيضاً أن هناك عبرة سياسية في الموضوع المطروح. “العراب” هو الفيلم المفضل لكلّ أشرار العالم. للمناسبة، هناك جمل كثيرة باتت شهيرة مثل “سأقترح عليك عرضاً لن تستطيع رفضه”، سمعها بوزو من أمّه.

¶ ألا يزعجك أن تُسأل عنه بإستمرار؟

– لنكن واقعيين. من دون “العراب”، لما كنت في الموقع الذي أنا فيه الآن.

¶ لكن أجيالا عدة تماهت مع شخصية مايكل كورليوني الذي يُعتبر شريراً يقوم بأفعاله ببرودة وإصرار. هل تعقد ان السينما اليوم يجب أن تواصل افراز شخصيات كهذه تغوي المُشاهد؟

– أعتقد انه اذا استطاع المُشاهد التقاط الخيط الذي يربط العنف بالشخصية، فسيكون مستحيلاً التعاطف معها. يتردد ان عددا من الضباط النازيين كانوا لطفاء. نسمع ان أحدهم أمضى مع نازي سهرة فأعجبه سلوكه الشخصي. طبعاً، التقاه في سهرة، ولو التقاه خلال الحرب ورأه يعطي جنوده أوامر بإطلاق الرصاص على أحدهم، لتغير كلّ شيء. لا أحد يحبّ الذين يتعاملون مع الآخرين كالحيوانات ولا يرأفون بهم. العلة مع دون كورليوني انك لا تراه أبداً يقوم بأي عمل سيئ…

¶ هل تعتقد أنه من الممكن أن يحظى “العراب” في يوم من الأيام بتتمة عما حصل قبل الحوادث التي صوّرتها؟

– لم أفكّر في “العراب” يوماً كأكثر من فيلم واحد. لا تقنعني فكرة ارجاع الناس الى الصالة، كما الحال مع “حرب النجوم”، بحكاية إهتموا بها ذات مرة.

¶ كيف صنعتَ ثروتك؟

– ربحتُ الكثير من المال جراء صناعة النبيذ وإدارة الفنادق. ما جنيته من هذين المجالين يتجاوز أضعاف ما جنيته من الأفلام. استثمرتُ مال الأفلام في النبيذ الذي تحول الى تجارة مربحة جداً، وصادف هذا كله مع مرحلة صعود نجم النبيذ، فناس لم يشربوه يوماً بدأوا باحتسائه.

النهار