في الخشية من “الممانعة الجديدة”/ محمّد العطّار

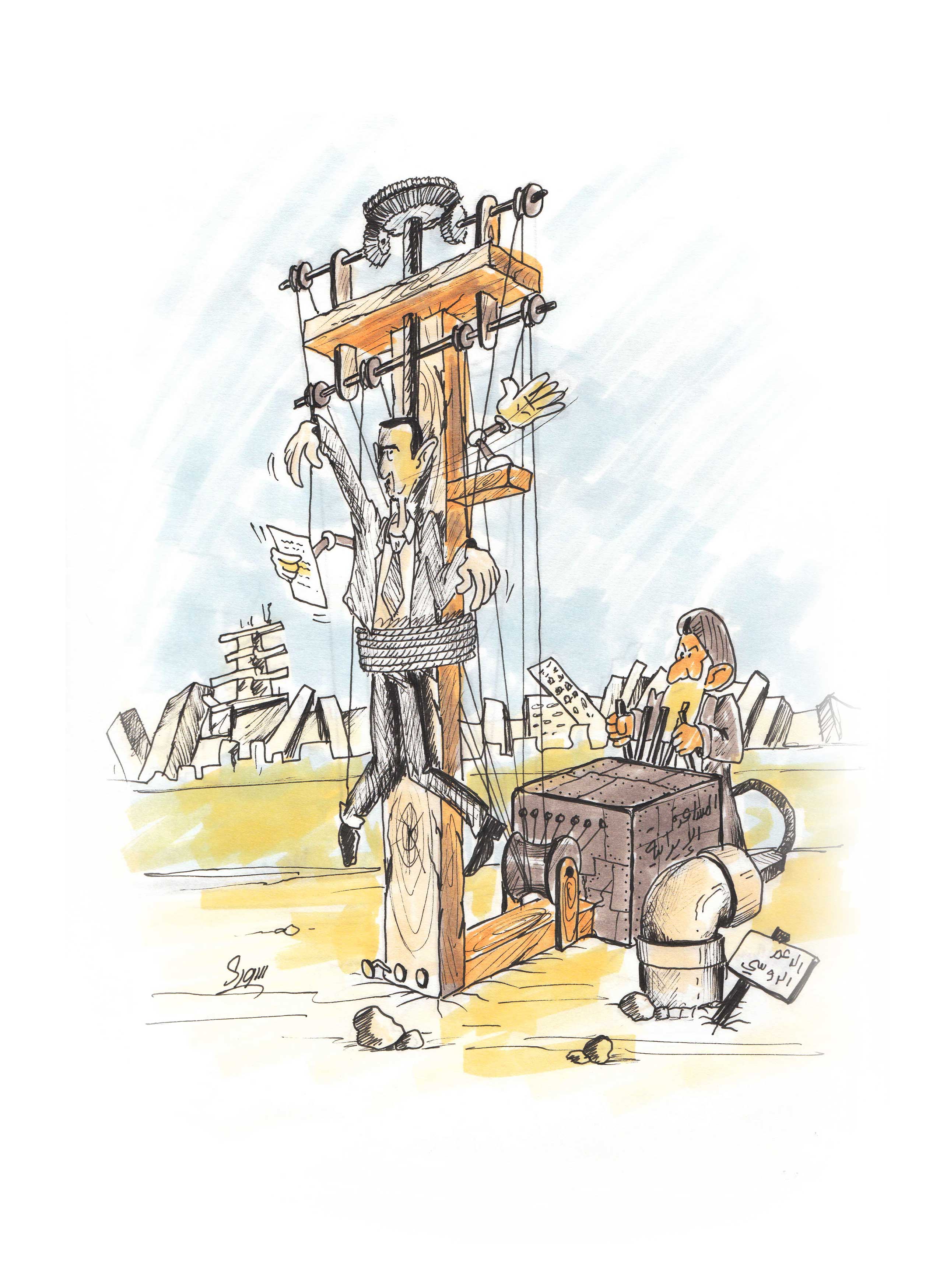

في مقالها «عن الممانعين الجدد في الثورة السورية» («الحياة»، 3 أيار/مايو)، ترمي بيسان الشيخ حجراً في مياهٍ راكدة، برصدها انتقال أبرز خصال أدبيات الممانعة المُهيمنة على سرديات النظام السوري وحلفائه، إلى صفوف جماعات وأفراد داخل الثورة، جاهزين دوماً لنعت الآخرين بالتخاذل، لا بل حتى بفقدان البوصلة في تكرارٍ مفجع لعبارات جوفاء لطالما شكلت الإطار الصلب لعملية قمع لغوي ومادي مارسه «الممانعون» المستبدون.

والحال على ما هي عليه الآن إذاً، تقتضي منا مواجهة معضلة تتلخص بالآتي: كيف نُجنب تمسكنا بقضايا الثورة الجوهرية الوقوع في فخ أدبيات الممانعة، لغةً وممارسةً؟ وكيف لا يظهر الموقف الراديكالي من التغيير السياسي في سورية بوصفه مُتعالياً على مأساة إنسانية هائلة؟ هناك إذاً تحدٍ أمام المتمسكين بجذرية المطالب السياسية للثورة، يتمثل بضرورة تطوير خطاب موضوعي مقترن بمبادرات عملية. لأن استمرار غياب ذلك لن يتيح سوى نفور متزايد من راديكالية ثورية تبدو خطابية ومتصلبة مقابل حضور وسطية تبدو للوهلة الأولى مُنقذة من فخ أدبيات ممانعة ثورية جديدة، لولا أنها تؤسس لاعتدالٍ يبني على أُسس بالغة الهشاشة.

ففي ضرورة تفكيك خطاب من يمثلون ما يمكن اعتباره خطاً أكثر راديكالية ضمن الكتل السياسية داخل الثورة، علينا أن نقر بأن فاعلين ميدانيين، مدنيين وعسكريين، سمحوا بتعاقب أشخاص رديئين أو غير مستقلين لتمثيل هذا الخطاب (المجلس الوطني والائتلاف وهيئات مقربة) وسمحوا للخطاب نفسه بأن يترهل لأنهم فشلوا في إيجاد أطر بديلة، وفي إطلاق مبادرات عملية فعالة سياسياً كما ميدانياً. في المقابل، كيف بُنيت توجهات اختارت خطاً مغايراً بل ناقداً لهذا الخطاب؟ لدينا هنا نموذجان لخطابات تدعي اعتدالاً واقعياً. الأول، يأتي من جهات معارضة ليست أكثر فاعلية من سابقتها بشيء، عدا تحويل خصمها الموضوعي من النظام إلى معارضين آخرين، أو تمحورها حول أفراد من المعارضة التقليدية (هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة مثالاً). والثاني: خطاب مبادرات تعمل في حقل المجتمع المدني ووضع البرامج التنموية، وهو يتعمد إما تعمية المسؤوليات المباشرة عن أوضاع سورية اليوم، أو فصل العمل المدني عن العمل السياسي الثوري.

فمثلاً، في اجتماعه الأخير لاستكمال تأسيسه، أعلن التحالف المدني السوري «تماس» في بيانه (5 أيار 2014)، أن لا هوية سياسية للتحالف وأن من «الضروري تجنب أي توجه سياسي لخدمة طرف سياسي بعينه»، ولم يذكر البيان، الذي احتوى على مقررات واعدة، النظام السوري أو الموقف منه عبر ما يزيد على 1400 كلمة! وإن كان أيضاً لم يُسمِ أي طرفٍ سياسي آخر. واللافت أنه لم ترد كلمة ثورة مرة واحدة، أقله لتوصيف كيف بدأ هذا «الصراع»، وهي الكلمة التي يفضلها البيان. أما في بيان برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سورية الذي أطلقته «الإسكوا»، حول اجتماع نظمه البرنامج (17 نيسان/إبريل 2014)، فإننا أمام لغة محايدة لا توجد فيها إي إشارة صريحة الى الموقف من النظام السوري، بل على العكس نجد أن المجتمعين «تناولوا النتائج السيئة التي خلفها الحراك كتجذر الطائفية، تشظّي المجتمع، ظهور أمراض كانت نادرة الوجود في سورية كشلل الأطفال والسلّ، تدمير البنية التحتية….»! ويحملنا هذا الخطاب، الذي يتذرع بالوسطية لمد جسور مع السوريين جميعاً، على الاعتقاد باستحالة العمل على ملفات شبيهة بموازاة تبني مواقف تتهم نظام الأسد صراحةً، أقله بصفته شراً من مجموعة شرور تنهش سورية!

أعرف شخصياً، كما يعرف سوريون كثر، مجموعات فاعلة في الداخل والخارج تعمل بكد على هذه الملفات من دون أن تساوم على صراحة مواقفها المناوئة لنظام الأسد، ولأشكال استبداد عسكرية ودينية ناشئة، وقد دفع هؤلاء أثماناً باهظة وما زالوا بسبب إصرارهم على مواصلة عملهم إلى جانب انحيازهم السياسي الصريح.

لماذا يبدو خطاب يدّعي اعتدالاً واقعياً، عاجزاً عن استقطاب شرائح واسعة من المنخرطين في الثورة ويثير مخاوفهم على الدوام؟ لنطرح السؤال الآتي: ما هو الاعتدال الذي سيوصلنا إلى أي تفاهم مع نظام الأسد، يحقق نهاية أكيدة للمقتلة السورية؟ أعتقد أن سوريين ليسوا بقلة، ممن انخرطوا مبكراً في الثورة، باتوا على استعداد، ومنذ أشهرٍ خلت، للقبول بمساومات تبدو مجحفة بالقياس مع أحلامهم في شهور الثورة الأولى. لكن أين هي هذه المساومات التي ستضمن نهاية المجزرة لا توقّفها الموقت؟ ومن هو شريكنا فيها؟ إن كنا سنجنح الى تسويات مؤلمة، لأن واقع الحال يتطلب أن نخفف حجم الكارثة ما استطعنا إليه سبيلاً، فلتكن تسويات تضمن أننا لن نعاود الاقتتال بعد بضع سنوات! لنقل إننا نجهل تماماً بنية هذا النظام وآليات تفكيره ونفتح صفحة جديدة اليوم، فهل نستبشر بالهدن التي فرضها في برزة والمعضمية؟ أم حمص؟ ربما تبشرنا الطريقة التي يُجري فيها الأسد الانتخابات وحال البلاد على ما هي عليه!

للجوء في دول الجوار فوائد، على قلّتها، منها أن نعرف عن كثب كيف تستمر النزاعات الأهلية في تفتيت الدول والمجتمعات عبر أطوار أقل فجاجة طالما لم توجد تسويات تحقق الحد الأدنى من العدالة. هل انتهت الحرب الأهلية في العراق؟ هل انتهت حقاً في لبنان؟

نحن منهكون فعلاً، خسرنا الكثير ولا طاقة لنا على تحمل المزيد، نريد أن نرى نهاية الألم في سورية، سئمنا المزايدات، وسيكون من المشين أن نعيد إنتاج ممانعة جديدة باسم ثورة قامت في أحد أوجهها لتفكيك زيف ممانعة استبدادية قديمة. لكننا بالضبط لأجل كل هذا، لا نملك سوى وسطية وحيدة: لا واقع جديداً من دون إنهاء الحقبة الأسدية، كأولى الخطوات في مسيرة تطول. هل الجهر بهذا دوماً في أي خطاب أو ممارسة سياسية أو مدنية يُعتبر راديكالية؟ ربما! لكنني أرى فيه كل الاعتدال والمرونة. لأنها راديكالية تقوم على استقراء بسيط لواقعٍ عياني، ولأننا ننشد من خلالها فقط أن نحيا بلا دماء في سنوات مقبلة، ربما نتفرغ حينها لدفن أدبيات الممانعة الزائفة القديمة والجديدة معاً!

* كاتب سوري

الحياة