في العجز البنيوي للإسلام السياسي أن يكون ثوريا: سمير سليمان

سمير سليمان

في المرحلة الراهنة للثورة السورية , مرحلة الإنتفاضة المسلحة لإسقاط النظام , وبسبب جنوحها المتزايد الوضوح إسلاميا , يتبادر للذهن أسئلة من نوع :

هل يستطيع الإسلام السياسي حقا خدمة الثورة في مرحلتها الثانية ؟ مرحلة مابعد إسقاط النظام ؟

وهل سيستطيع مواءمة نفسه مع الأهداف الموضوعية للثورة في تحقيق الديموقراطية ؟ وهل سيفسح المجال للقوى السياسية والإجتماعية الأخرى بمشاركته في بناء مرحلة مابعد الأسد ؟ بناء الدولة المدنية الحديثة ؟

ولنختصر ونسأل سؤالا واحدا : هل يستطيع الإسلام السياسي أن يتقبل فعليا , وينسجم سياسيا ونظريا , مع مفهوم ” دولة المواطنة ” دون أن يتخلى عن ذاته ؟ .

لنحاول اشتقاق الجواب على هذا السؤال الأخير .

—————————————————————-

تعبير ” دولة المواطنة ” يجمع بين مفهومين مستقلين , لايتلازمان بالضرورة . المفهوم الأول هو ” الدولة ” , والثاني هو ” المواطنة ” . والمفهوم الأول , الدولة , يدل على كائن اعتباري للمجتمع المنظم سياسيا , كائن ذو سلطة وسيادة يعلو على المجتمع والأفراد , ويؤطر وجودهم , ويمنحهم هوية وانتماء . وهو تعبير لايختلف بالدلالة , ولا يتفاوت بالسيادة , بين دولة وأخرى . فجميع الدول تتساوى مبدأيا بسيادتها ضمن حدودها الداخلية الخاصة . وتتساوى أيضا في علاقاتها وندّيتها تجاه القوانين الدولية الناظمة .

أما مفهوم المواطنة – والذي لاعلاقة له بمفهوم الوطن الغامض والذي يحتاج بدوره لتوضيح – فهو يتعلق بالفرد المنتمي لدولة معينة . ويتحدد هذا المفهوم بالوجود السياسي لهذا الفرد , وفي علاقته ككائن سياسي مع الدولة التي ينتمي لها , قانونيا وسياسيا . وهذا أمر يتفاوت بين دولة وأخرى . فمتى يكون الفرد مواطنا في الدولة , ومتى لايكون ؟ وهل للمواطنية درجات أو مستويات ؟ وهل يمكن لدولة من الدول أن تحقق لمواطنيها درجة من المواطنية إذا لم تكن على سوية متحققة فعليا من الديموقراطية ؟ وهل يمكن قياس السوية الديموقراطية لدولة من الدول بدرجة نضج واكتمال المواطنة كوجود سياسي متحقق عند أفرادها ؟

للإجابة على هذه الأسئلة , نحصر حديثنا هنا بالدولة الحديثة . فدول ماقبل الحداثة لم يكن لمفهوم المواطنة فيها أن يحمل ذات الدلالات التي يحملها المفهوم الحديث للمواطنة , وذلك بسبب اقتصاره على فئة محددة وصغيرة من الفئات الإجتماعية المنتمية للدولة , كما كان الأمر في أثينا القديمة , ومدينة روما . حيث يحيل المفهوم إلى دلالة تمييزية طبقيا مرتبطة بدلالة الحق في ممارسة الشأن العام . والدول الأمبراطورية لم يكن فيها مواطنين , بل رعايا , وهو أمر مختلف .

تعبير الدولة الديموقراطية , أو الدولة الإستبدادية , يحيل إلى تعريف للدولة مشتق من علاقة سلطتها السياسية بمسألة التداول السلمي للسلطة , ووجود الدستور التوافقي المتعالي على السلطة السياسية , واستقلال أجهزة الدولة ومؤسساتها عن السلطة السياسية وايديولوجيتها . وبناء على هذا التعريف , يمكننا تقسيم الدول إلى دول ديموقراطية ودول استبدادية أو تسلطية عموما . وهو تقسيم يفيد في دراسة الديموقراطية كنهج للحكم , وتطورها ودرجة نضجها . وكيفية الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة سلميا , ونمو المجتمع المدني ومؤسساته … الخ . ولكنه لايفيد كثيرا في تحديد ” مفهوم المواطنة ” تحديدا دقيقا . فباعتبار أن المواطنة تتحدد بعلاقة الفرد بدولته , يكون من الأفضل تصنيف الدول بموجب تلك العلاقة , فهذا أفضل من أجل فهم التحولات الطارئة على مفهوم المواطنة تبعا للنظام السياسي السائد .

وقبل أن نفعل ذلك , لابد من القول , أن كل وجود للكائن الإجتماعي يتمظهر بمظهرين : وجود عام للفرد ككائن سياسي , يشارك بموجبه بالشأن العام كمواطن . ووجود خاص يمارس من خلاله نشاطه كإنسان فرد . ونسارع إلى تقرير أن المواطنية تتحدد فقط في علاقة الفرد , ككائن سياسي , مع الدولة التي ينتمي لها . وهي علاقة لاتتعدى وجود الفرد السياسي كمواطن , إلى وجوده الخاص ككائن إجتماعي . باعتبار كل إنسان هو كائن إجتماعي يعيش جدلية وجوده الخاص والعام بتفاعل إبداعي خلاق .

بعد هذا التأكيد على جانبي الوجود للكائن الإجتماعي الفرد , سنحاول تصنيف أشكال السلطة السياسية بناء على علاقتها بالوجود السياسي لأفرادها الواقعين تحت سيطرتها .ونحاول أيضا التدقيق في معنى المواطنة المقصود لدى تلك السلطات . وبموجب هذا القياس يتبدى لدينا أشكالا عديدة للسلطة , ومضامين مختلفة للمواطنية . وأشكالا تتوزع بين حدين متطرفين لهذه العلاقة . حدها الأدنى هي الدولة الفاشلة , الضامرة , دولة لا تتدخل بالوجود السياسي والإجتماعي لأفرادها إلاّ بالحدود الدنيا . هنا تكون المواطنية ضامرة عند الأفراد نتيجة ضمور تلك العلاقة . ويكون الوجود السياسي لهم مجسدا في الإنتماء الغالب للمجتمع الأهلي ومكوناته ( العشيرة , الطائفة , القبيلة .. الخ ) كما كان الحال مع دول القرون الوسطى . حيث يكون الوجود الخاص للفرد مقيدا بشروط اقتصادية لاعلاقة للدولة بها , والبعد الشخصي حرا وفضفاضا بعض الشيء . ولبنان مثال قريب لهذه الحالة في الزمن الحاضر .

أما الحد الأقصى المتطرف لهذه العلاقة فهي السلطة الشمولية , وهي السلطة التي تنفخ وتضخم من الوجود السياسي لأفرادها على حساب وجودهم الخاص , وتميزهم الفردي . وهنا يكون الإنتماء كليا للدولة – السلطة . فالسلطة هنا تضيّق إلى الحدود الدنيا المجال الخاص للفرد , وتقيده , وتراقبه , وتعمل على إلغائه . بينما تنفخ بالوجود السياسي له باتجاه واحد , عبر حصر الإنتماء لها فقط , وإلغاء كافة الإنتماءات الأخرى . ومن ثم تخليص هذا الوجود من خصوصيته الفردية , وإفراغه من أي محتوى يخص صاحبه . فهو , بمعنى من المعاني , إلغاء له أيضا . فالدولة الشمولية بذلك , تلغي جانبي الوجود الإجتماعي للإنسان , وجوده السياسي كمواطن , ووجوده الخاص كإنسان .

تأخذ الدولة الديموقراطية في هذا التصنيف مكانا وسطا , يتوازن فيه وجود الإنسان السياسي مع وجوده الخاص . ويكون الفرد فيه مواطنا بالقدر اللازم فقط لاستمرار هذا التوازن , وبحسب رغبته في مدى ممارسة حقه في الشأن العام . وتبدو المواطنية هنا مدمجة بحياة الأفراد والمجتمع دون خطاب سياسي يؤكد عليها , إنها مؤكدة باللاشعور السياسي , وبالوعي والممارسة السياسية . ولكنها لاتتضخم على حساب الوجود الخاص للفرد , الوجود الذي يحافظ على مكانته بحماية القانون ومؤسسات المجتمع المدني . ويتبع عمق الإندماج بين وجود الفرد السياسي كمواطن وبين وجوده الخاص ككائن مستقل ومتمايز, إلى درجة نضج السوية الديموقراطية للدولة والمجتمع على حد سواء . وعند هذا التمفصل الجدلي بين الوجود العام للفرد وبين وجوده الخاص , ينمو المجتمع المدني ويتطورفي بيئة المواطنة والمواطنين , بلا ضغوط من مؤسسات السلطة , بل بمساعدتها . وايضا عند هذه الدرجة من نمو السوية الديموقراطية , تتولد الثقة عند الفرد المواطن أن الدولة تمثله , فينتمي لها طوعا , ويدافع عنها بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته الأخرى . وهو مايفسر كيف لدولة مثل الدولة الأسترالية أن تطلب من مواطنيها الإمتناع عن التدخين في بيوتهم إذا كان لديهم أطفال , فيستجيبون . أو تطلب منهم عبر وسائل الإعلام ان يحددوا يوما لتنظيف النهر الذي يشطر مدينتهم , فيستجيبون . أو يتنبهوا في أيام الحر الشديد لاندلاع حرائق الغابات ويبلغوا عنها فورا , فيستجيبون أيضا . كل ذلك يحققه المواطنون دون وسائل إكراه . ذلك أنهم يشعرون أن الدولة لهم وتمثلهم , بغض النظر عن تغير السلطات السياسية وتغير برامجها الدوري والمستمر .

الدولة الإستبدادية في هذا التصنيف تقع أدنى من الدولة الديموقراطية , وهي أقرب للدولة الفاشلة في تحقيق مواطنية أفرادها . وليس ذلك لأنها لاتتدخل في الشؤون الخاصة لأفرادها , ولكنها لاتتدخل إلا بما يقتضي دوام سلطتها الإستبدادية . فهي تضيق جانبي الوجود الإجتماعي للفرد , وجوده السياسي العام , ووجوده الفردي الخاص , تضيق فقط ولكنها لاتلغي أي منهما إلغاء تاما , وهذا التضييق ذاته يكون مرنا بما تقتضيه ظروف الصراع الإجتماعية والسياسية . الدولة الإستبدادية لديها مواطنين صالحين , ومواطنين غير صالحين . فهي لاتمانع من الوجود الخاص للفرد . فالوجود الخاص لأي فرد لايشكل بحد ذاته معارضة للإستبداد , أما وجوده السياسي فيبقى تحت المراقبة والسيطرة للتحكم به إذا ما بدا أنه يشكل تهديدا بمعنى من المعاني . أما المجتمع المدني فيبقى مضغوطا ومنضبطا بمؤسسات السلطة الأمنية والسياسية , ومراقبا بشكل مستمر من خارجه , من قبل أدواتها الأمنية .

الدولة الشمولية أكثر تدخلا في الوجود الخاص والعام على السواء من أية دولة أخرى , فهي إضافة لتحقيقها شروط الدولة الإستبدادية من ناحية إحتكار العمل السياسي , وقمع كل أشكال المعارضة , إلا أنها تتميز بسيطرتها المطلقة على المجتمع والأفرادعبر استخدامها لإيديولوجيا شمولية كأداة للسيطرة , والإرهاب كشكل رئيسي لقمع المعارضة . ايديولوجيا تمتد على وجود الأفراد السياسي فتضخمه , وتعطيه المضمون والوعي المحدد من قبلها , وتتدخل إلى حد كبير في البعد الخاص للوجود عند الأفراد , لتشكيل قناعاتهم وتحديد نشاطهم , في بيئة من الإرهاب المعمم . وبذلك تسلب مواطنيها من مواطنيتهم بمعناها الديموقراطي , وتحيلها من علاقة مؤسسة على الحرية والعدالة إلى علاقة استتباع للسلطة السياسية . وتحيل الأفراد ذاتهم إلى كائنات سياسية بلا حقوق . في حالة أقرب ماتكون إلى حالة عبودية حديثة معممة ومغطاة بغطاء سميك من ايديولوجيا لاتمل من التذكير بنفسها في كل لحظة .

أيضا , تعمل السلطة الشمولية على استكمال استتباع الدولة كليا لها , وتحويلها إلى أداة عضوية في بنيتها الشمولية , واستعمالها في تطبيق الإرهاب العمومي على المجتمع . وتبدو الدولة عندها الأداة الحامية لنظام القيم الإيديولوجي .

والواقع أن جميع الأنظمة الإستبدادية تنزع بطبعها لأن تكون شمولية في سيطرتها , ولكنها لاتستطيع تحقيق ذلك بدون توفر الشروط الضرورية لها , ويأتي شرط الإيديولوجيا الشمولية في مقدمة تلك الشروط .

تسعى الأنظمة الشمولية , متسلحة بالإيديولوجيا الشمولية – دينية أو قومية أوشيوعية – إلى إختصار الفرد في بعد واحد , وتعمل على إلغاء فرادته وتميزه , وتطلب منه أن يكون مواطنا صالحا فقط ,أو مؤمنا صالحا فقط , ليصبح الجميع في علاقتهم معها مواطنون صالحون فقط , أو أفراد مؤمنون فقط . وليس للدولة الشمولية مواطنين صالحين ومواطنين غير صالحين , أو مؤمنين وغير مؤمنين , بل مواطنين وخونة فقط ,أومؤمنين وملحدين فقط . وهؤلاء الأخيرين يستحقون عقوبة تقتضي اجتثاثهم من المجتمع . الولاء هنا للسلطة فقط , ولاء ليس طوعيا عن وعي , وليس قسريا بالإستبداد المباشر فقط , بل باستبداد الإيديولوجيا أوالشرعية الثورية أو الشرعية الدينية . والهوية تستمد منها , ويتعرف المواطن على ذاته من خلالها , ويقدم كل فرد نفسه للآخرين من خلالها , ويتم قبوله من خلال الولاء المعلن لها . وتنتهي العملية باستتباع المجتمع بكليته , والدولة , للسلطة السياسية , المقدسة برموزها . ويتحول المجتمع إلى جموع من الأفراد المتشابهين ( الشعب ) , ويتم إفراغ المجتمع السياسي من استقلاله وحيويته , وحرمان الأفراد من أية حرية في الإعتقاد والإختيار وإبداء الرأي , وتمحى السياسة من المجتمع , وتذوب الفوارق بين الأفراد . ( أمثلة على ذلك : ايران بإيديولوجيتها الدينية , وكوريا الشمالية بإيديولوجيتها الشيوعية , وألمانيا النازية بإيديولوجيتها القومية ) .

أين الدولة الإسلامية في هذا التصنيف ؟ وأين المواطنة في الدولة الإسلامية ؟

يقول الإسلام على نفسه أنه دين ودنيا , ويؤكد ذلك دوما في معرض خطابه السياسي . وليس من حدود يضعها الإسلام السياسي لحقل نشاطه المشروع لنفسه . فهو دين أممي . حقله السياسي الأرض بزواياها الأربع . وحقوقه الشرعية تصيب البشر منذ ولادتهم حتى مماتهم . ولايعترف بحقوق إنسانية خاصة بالأفراد لاعلاقة له بها . ولا بانتماء آخر لديهم مستقل عنه . فهو يتدخل ويقرر بكيفية محددة الوجود الخاص لكل فرد , في سلوكه وقناعاته وطريقة تفكيره . ويضع لهذا الوجود حدوده وقوانينه وشروطه , ويقرر صلاحيتها في كل الأزمنة , فهو فوق التاريخ . وكل الأمكنة , فهو خارج شروط الحياة والواقع . ويحاسبه بناء على تلك الشروط والقوانين والحدود . وباعتباره يرى نفسه دينا إلهيا منزلا للإنسانية جمعاء , ويمتلك الحقيقة الوحيدة المطلقة , فهو بطبيعته يقيني لايقبل النقد , وإقصائي لايقبل الإختلاف , ونهائي لايقبل التغيير , ومكتمل لايقبل التطوير . ولديه التعاليم الواضحة , والتشريعات اللازمة , والحدود الواجبة , لكل تفاصيل حياة الإنسان الخصوصية والإجتماعية , دينيا ودنيويا , منذ الطفولة وحتى الممات .

حتى الممات ؟ بل أبعد منه . فباعتباره دينا إلهيا , يقرر الحياة الآخرة , حياة مابعد الموت , شروطها , ومعانيها , ومتطلباتها , وواجباتها . ومنه يشتق عما يجب عليه أن تكون قناعات الأفراد في الدنيا ليصلح حالهم في الآخرة .

ففي الدولة الإسلامية , تكتمل شروط الإيديولوجية الشمولية بدعم من السلطة السياسية , والإرهاب الديني .

ولذلك , ينزع الإسلام السياسي , ككل سلطة ذات إيديولوجيا شمولية , ليكون سلطة سياسية على المجتمع بكليته . سلطة شمولية تدمج الوجود السياسي والوجود الخاص لكل فرد , في إطار سيطرتها السياسية والإيديولوجية , بعملية تطويع قسرية للمجتمع والأفراد . بتبرير الحق المطلق المستمد من الدين . ولايخفي الإسلاميون ذلك إلا بمقدار مايتطلب الظرف السياسي من براغماتية وانتهازية سياسية . أما في لحظات ” البوح ” , أو لحظات ” نشوة السلطة ” فلا يحرصون على إخفاء رغبتهم في إقصاء كل من هو مختلف عنهم . وفي هذا لدينا الشواهد الكثيرة والمعروفة من تاريخهم السياسي الطويل .

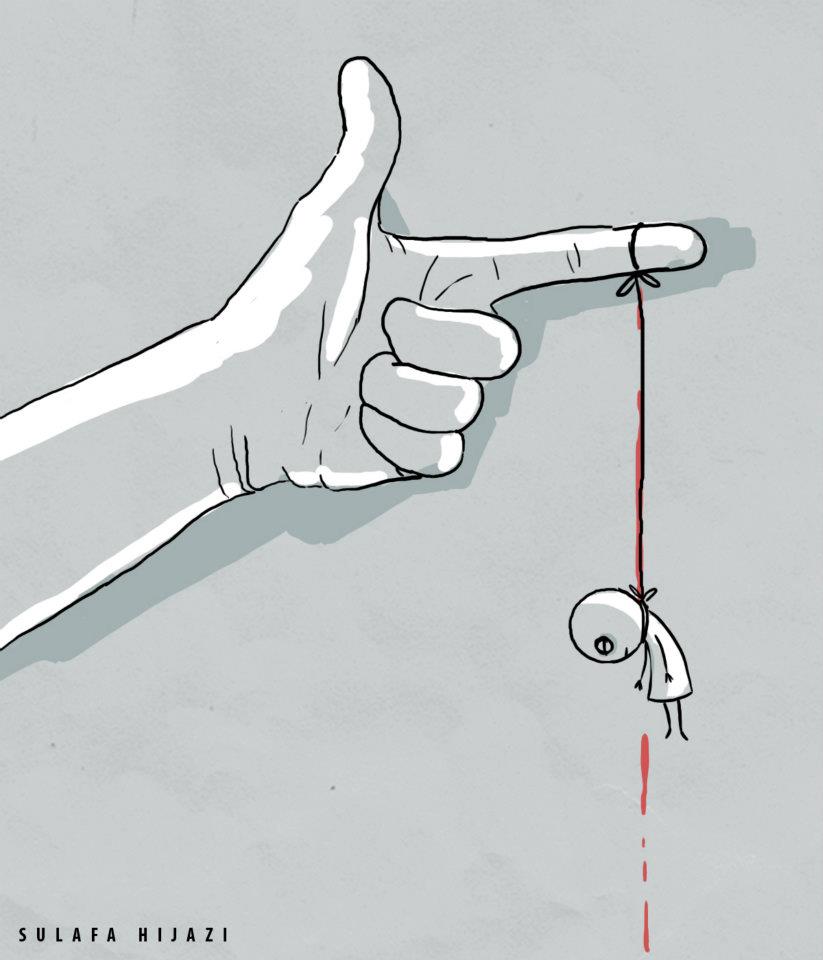

من هنا ندرك كم يصعب على القوى السياسية الإسلامية التسامح بالوجود الخاص للفرد ككائن إجتماعي . التسامح بتفرده وتميزه واختلافه . ونفهم أن التناقض بينها وبين الحرية السياسية للفرد كمواطن , وحتى بينها وبين الحرية الفردية بمعناها الأوسع , هو تناقض بنيوي أصيل لاتستطيع معه أن تسمح له بتملك مواطنيته بالمعنى الديموقراطي , ولا حريته بالمعنى الإجتماعي والحضاري الحديث .

المواطنة المقبولة في ايديولوجيا الإسلام السياسي , تلك التي تعني المؤمنين الصالحين الذين لايخرجون عن طاعة الحاكم . فالخروج عن طاعة الحاكم تعني الخروج عن الدين . حيث يتحول الإعتراض السياسي على النظام , إلى اعتراض على الدين ذاته , ويتحول الإختلاف السياسي , إلى هرطقة دينية .

الدولة الإسلامية التي يدعو لها البعض , في مسار أسلمة الثورة السورية الجاري الآن , هي الدولة الشمولية , دولة الإنسان المستلب ذو البعد الواحد , البعد اللاإنساني . وعندما لايكون للإنسان سوى بعد واحد , بعد منتفخ ومتضخم وفارغ تقرره ايديولوجيا النظام , ينتفي منطقيا وموضوعيا الإختلاف الطبيعي بين الأفراد . هذا الإختلاف الذي تقره وتحميه فقط الدولة الديموقراطية , باعتباره منبع الإبداع , وحقل الحرية .