في تذكر الكاتب جوزيف سماحة

أمجد ناصر

خمس سنين تنقضي على رحيل الكاتب والصحفي اللبناني الفذ جوزيف سماحة.. كأنه بالأمس رحل -فجأة ومن دون سابق إنذار- الكاتبُ الذي جاء إلى لندن معزّيا صديقا له، ليكون هو نفسه موضع عزاء.. شيء يشبه الدراما.

فها هو رجل بكل عنفوانه وفي قمة عطائه، وذروة تألقه المهني والسياسي، يأتي ليواسي صديقا في زوجته الراحلة، فلا يصحو على قهوة الصباح المعتادة.. يناديه مضيفه فلا يسمع صوتا.. لا حركة تندُّ عن ذلك الجسد الضخم في الغرفة الأخرى، فيتحوَّل الجُنَّاز جنَّازين، ويتوزّع العزاء على مقبرتين.

لم يكن جوزيف سماحة صديقي.. لم أحظ في الواقع بهذا الشرف، لكني عرفته كاتبا، مذ كان واحدا من أبرز أقلام مجلة “الحرية”، التي تقاسمت ملكيتها وصفحاتها الأسبوعية، “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” و”منظمة العمل الشيوعي اللبناني”، ثم كقلم متميز في جريدة “السفير”، إلى جانب ترؤسه لتحرير مجلة “الوطن” الناطقة بلسان “الحركة الوطنية اللبنانية”، التي تزعمها وليد جنبلاط بعد اغتيال والده الشهيد كمال جنبلاط على يد أزلام النظام السوري.

في مجلة “اليوم السابع” كانت محطته المهنية الفارقة والأطول -زمنيا- في عمله الصحفي.. وأخيرا في تأسيسه صحيفة “الأخبار” التي خضَّت -مع صدورها- الاستنقاع الصحفي في لبنان، وكسرت استقطابا مديدا بين تجربتين صحفيتين عريقتين هما “النهار” و”السفير”.. أتحدَّث هنا، عن أبرز محطات جوزيف سماحة المهنية، ولم أتوقف عند تنقلاته السريعة والقلقة بين مطبوعة وأخرى.

مرات قليلة التقيت فيها جوزيف سماحة رغم تواجدنا معا في بيروت ولندن، ولم يكن هناك سبب يحول دون ذلك سوى استنكافي البدوي المطبوع عن السعي للقاء أشخاص مشهورين، لكن تلك اللقاءات القليلة المتباعدة تركت في ذاكرتي صورة لرجل وكاتب تتصارع فيه التناقضات وتتحد.

لا أدري لِمَ من بين المرات القليلة التي التقيته فيها، احتفظت ذاكرتي بلقاء لنا على هامش آخر مجلس وطني فلسطيني عقد في الجزائر. كنا ثلة من الصحفيين العرب القادمين لتغطية وقائع دورة المجلس الوطني الفلسطيني، التي أريد لها أن تكون حاسمة في المسيرة الفلسطينية.. إنها دورة الاستقلال وبيانه البلاغي الذي خطَّته بالعربية، أنفاسُ محمود درويش الشعرية، وصاغه بإنجليزية رفيعة إدوارد سعيد بترسانته اللغوية المحتشدة وعقليته “الطباقية”.

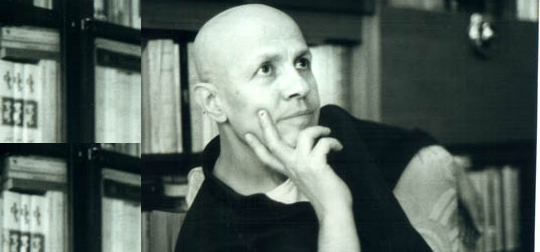

أذكر شرفة تطل على غروب لطيف وسريع في مدينة كانت تشهد المقدمات الأولى لحرب طويلة قادمة. كان جوزيف الذي تحلقنا حوله يجلس في الزاوية، ظهره إلى الجدار.. السيجارة المدخِّنة أبدا والوجه المكتنز، والصلع الذي يواصل زحفه على رأس تمور فيه مائة فكرة في وقت واحد كانت علاماته المميزة.

كلا، كانت هناك علامة فارقة أخرى: الضحك الطالع من القلب.. لا أدري ما هو سبب الضحك الذي تواصل على الشرفة، قد يكون تعليقا على إدمان القادة الفلسطينيين للخطابة. قد تكون اللغة السياسية، التي لم تتغير كثيرا مذ سقطت “جمهورية الفاكهاني” على يد شارون.

كان يضحك ملء قلبه وينفث دخان سجائره ملء رئتيه، وصلعته الواعدة تلمع في الغروب الهارب. كان هناك أيضا شابان قادمان معه من باريس، أحدهما يدعى “طالع السعود”.. صحفي مغربي يساري شاب، أعجنبي اسمه كثيرا. قلت لطالع السعود هل حقق اسمك وعده؟ فقال كلا.. الأسماء تجني أحيانا، على أصحابها!

عاد جوزيف إلى باريس، التي كان يصدر فيها مع بلال الحسن مجلة “اليوم السابع” الأسبوعية العربية الأفضل في وقتها، وعدت إلى لندن التي كنت قادما إليها توا من قبرص. بعد فترة توقفت “اليوم السابع”، فجاء جوزيف إلى لندن للعمل في “الحياة”، ولكن كان واضحا أن نبرته السياسية لا تتوافق كثيرا مع لغة الجريدة فترك لندن وعاد إلى بيروت.

مرة أخرى يترك هذا القَلِق كأن الريح تحته -بتعبير المتنبي- “السفير”، ليبدأ تجربة صحفية جديدة توافقت مع أيام “الوعد الصادق”.. فكانت جريدة “الأخبار”، التي وجدت نفسها قبل الانقسام اللبناني، وكان جوزيف متوافقا بالكامل -هذه المرة- مع تاريخه وقناعاته.

اليوم ينقسم لبنان -من دون مفاجأة تذكر- على ما يجري في سوريا، وتنقسم الصحف والأقلام بالتالي. ولكن السؤال الذي يراودني الآن: أيّ موقف كان سيتَّخذه جوزيف سماحة لو كان حيا، خصوصا مع ميل “الأخبار” -المتزايد- صوب نظام دمشق؟

لهذا السؤال جذر قديم، فمن بين توصيفات سياسات النظام السوري، لم أجد أفضل من الوصف الذي أطلقه عليها سماحة عندما كان في “اليوم السابع”: سياسة المتراس. وكان يتحدث في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، عن “مقاومة” النظام السوري و”ممانعته” قبل أن نعرف هذا المصطلح: المقاومة من وراء الآخرين، أو المقاومة بالآخرين.. ولكن ليست المقاومة عبر حدوده، فالمتراس هو للوقاية.

أن تضع متراسا أمامك هو أن تخبئ نفسك بينما يتلقى “المتراس” الضربات نيابة عنك. وقد كان هذا المتراس جنوب لبنان مرة، وغزة مرة ثانية، والعراق مرة ثالثة. ولكن يبدو أن “المتراس” قد انكشف، أو صار هو ومن يختبئ خلفه شيئا واحدا.

وها هي حمص ودرعا وحماة وريف دمشق وإدلب، وغيرها من أريافٍ وبلداتٍ، تشهد أن الترسانة العسكرية الهائلة التي بناها النظام، من جيوب الشعب السوري، لم تكن من أجل الجولان ولا فلسطين ولم تقترب قط من حدودهما.. وأنها هي المتراس الأخير لنظام دمشق.

لا أدري ما الذي سيكون عليه موقف جوزيف سماحة حيال ما يقوم به نظام “الممانعة” ضد شعبه، ولكن قلبي يقول لي إنه لن يفكِّر طويلاً في أي صفٍ سيكون.. مثلما لم يفكر خالد صاغية طويلاً في أي صف سيكون فغادر “الأخبار”، الصحيفة التي راهنتُ عليها -مثل كثيرين غيري- بأن تكون في صف شهداء التغيير العربي بغية قلع الاستبداد من جذوره.. وإطلاق المقاومة الحقة.. مقاومة الشعوب الحرة، سيدة نفسها، لا “مقاومة المتراس”.

ولكن ماذا عن “طالع السعود”، الصحفي المغربي الشاب الذي التقيته بمعية سماحة؟ الغريب أنَّني قرأت اسمه بين أسماء المراقبين العرب.. الذين أريد لهم أن يكونوا شهود زور على مقاومة النظام السوري لشعبه الثائر!

شاعر وكاتب أردني

الجزيرة