قبورٌ بضوءٍ خافت/ مناهل السهوي

لا أريدُ ضوءاً خافتاً مع شموعٍ وموسيقىً هادئة، لا أريدُ النوم في غرفة مظلمة وستائر مسدلة جيداً حجباً للقمر البعيد، أريد نوراً يخترقني كسهم، نوراً بلا انقطاع، أستطيع به أن أشاهد كلّ العالم أن اكتشف جسدي من الداخل، شعورٌ راح يكبر يوماً بعد آخر منذ كنتُ في زيارة لبعض الأصدقاء وانقطعت الكهرباء فجأة وأنا داخل الحمّام، حاولتُ تذكر موقع الباب ولم أنجح في ذلك، مددت يدي ورحت أحاول الوصول لقبضة الباب، (إنعمى قلبي) كما تقول أمي، بعد عجزي عن إيجاد قبضة الباب للخروج وقفتُ مكاني وشرعتُ في البكاء، كانت العتمة قادرةً على إيقاف تنفسي حينها.

كانت جدتي تردد كلما زادت الحياة صعوبةً بأنها مظلمةٌ كقبرٍ، كثُرت القبور الآن يا جدتي حتى الشوارع غدت قبوراً وغرفُ المعيشة كذلك، المحلات على طول طريقي للمنزل، أتعرفين ماهي القبور يا جدتي؟ هي هذه البيوت والمحلات ذات الإضاءة الخافتة، الوجوه غير المرئية، الأجساد المعتمة التي تمشي قبالتنا، هي ألّا أجدَ قبضة باب الحمام للخروج من هذه المتاهة اللعينة.

ضوءٌ صناعيٌّ

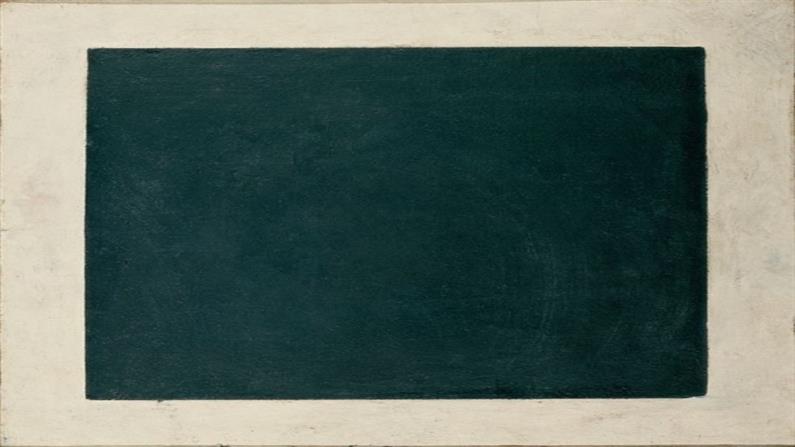

مع الوقت اعتدتُ العتمة، توسَّعَ بؤبؤا عينيّ وصرتُ قطة تستدلّ على غرفتها وأشيائها وكتبها بحاسة اللمس وحدها، راح النور يدلني على سعادة لطيفة كأن أفتح عينيّ من الموت فجأة، وأتعرف على المكان من جديد، سُعِدتُ كطفلة حين أضأتُ غرفتي الصغيرة بطريقة كل الجيران “لدّ أو ما يشبه الضوء الاصطناعي الصغير موصولاً ببطارية سيارة”، تخليتُ عن الشموع والمصابيح البدائية ورائحة الكاز الخانقة، ففي هذا المكان نتخطى كلّ شيء حتى تلك الأشياء التي لا نراها، ونتقبل عالماً بلونٍ أسود، أو بملامح غير واضحة، ما الفرق بين الأخضر الفاتح وبين الزيتي الغامق!، أو أن تمر قرب صديقٍ ولشدّة العتمة لا تعرفه، وبين أن تُقبِلَ عليه وتعانقه؟ الفارق هو النور وحسب!

بسبب ذات النور قد أذهب لتناول فنجان قهوة في كافيتريا في إحدى أحياء العاصمة التي لا تعرف انقطاع الكهرباء، أتناول القهوة في مكان ارستقراطي كما يسميه صديقي، فعدا أنّ الارستقراطية تحتاج كؤوس كريستال وملاعق مذهبة، فهي كذلك تحتاج هذا النور الباهر الذي لا نخطئه من بعيد..

نواجه الليل منتصبين

كنتُ سابقاً أحاول الاهتداء للكلمات كما اهتدي لجسدِ حبيبٍ في الظلام، بذات الطريقة للتأني الحذر، المرور الخفيف لأصابعي فوق الجلد المنتفض، كأننا نحرص ألّا نضغط أكثر خوفاً من انكسار العتمة المنشودة، لذلك نغمض أعيننا حتى لو كنا وسطها، فالعتمة التي نريدها هي تلك التي ندركها بتكون الأشكال حولنا، بفهمنا للمسافة المظلمة بين جسد وآخر، بين فكرة وأخرى، المسافة المظلمة بين فكرة تتلمس جسدنا وبين جسدنا يتلمس فكرة معتمة، هكذا بطريقة المتناقضات يجد كلّ حالم مبتغاه، هذا التناغم الهائل لعتمةِ – نورِ الخيال كما يسميها غاستون باشلار، لكن العتمة التي أريدها ليست تلك التي تعرفنا على شكلنا في الخارج ولا تلك التي تتعلق بعتمة – نور الخيال، العتمة التي أريدها هي تلك التي تعني عجزي عن إيجاد قبضة باب الحمام!

في العتمة تقول أيضاً ايميلي ديكنسون وربما هي تذهب أبعد قليلاً، تذهب نحو ظلمة الموت وعلاقتنا معه، لكن لا بأس أظن أن العتمة التي أريدها تشبه تمريناً طويلاً على الموت:

“إننا نعتاد الظلام

عندما يُطفأ الضوء

كما يحدث عندما تمسك الجارة بالمصباح

لتشهد وداعها لنا

لحظة ونخطو بحذر

لجِدة الليل

ونواجه الليل- منتصبين”.

ما أريده من كلّ هذا الظلام هنا هو هذا المصباح الخافت الذي يتلاشى خلفي، كما خَبَت على مهلٍ الشموع والمصابيح والأضواء الاصطناعية والوطن والأحلام، أن تخبو الأشياء لهو أفضل من أن نخسرها دفعة واحدة، هكذا تعلمت منذ ست سنين، ولذلك أجد الموت والظلام أشياء ندركها حين نفهم كيف تخبو العناصر حولنا..

وككلّ من يتحدث عن العتمة وانقطاع الكهرباء والساعات الهادئة الطويلة، أتذكر شيئاً لأرويه، ألا يجب أن نملك قصصاً مع العتمة؟، قصصاً نقول فيها أننا نواجه العتمة مع البلاد، في العمل، مع العشق أو حتى مع أنفسنا! ولذلك قد نتفاخر بعتمة لا يد لنا فيها، أتذكر رجلاً أحببته، كان عاجزاً عن تقديم أقل قدر من الرومانسية وفي مرةٍ وحين قُطِعت الكهرباء فجأة اضطرَ لإشعال شمعة، “واضطر هنا تعني أنه ما كان ليتخلى عن ضوء الكهرباء ليشبع رومانسيتي الفتيّة مع بداية الحرب”، ربما بدت له الشمعة حينها في مكانها المناسب، لذلك تفاخر بتقديمه الكثير من شروط الرومانسية عبر الشموع والمطر النازل على زجاج السيارة، نعم الكثير من الرومانسية في وطن نختبئ فيه الساعة الخامسة من العتمة خارجاً ومن الرجال السيئين، ويخذلنا الحب منتصف الليل لنغطي رأسنا تقليصاً لكلّ مخاوفنا، نعم الكثير من الرومانسية وأنا أشعر دوماً أنّي لم أجد بعدُ قبضة باب الحمام للخروج!

*شاعرة من سورية

ضفة ثالثة