قيمة الفرد وقيم الجماعة/ ناصر الرباط

قتلت إسرائيل بدم بارد فوق الستين شاباً فلسطينياً يوم الرابع عشر من أيار (مايو)، في نفس اليوم الذي كانت وحليفتها الولايات المتحدة الترامبية تحتفلان بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في ذكرى النكبة السبعين. يأتي هؤلاء الستون فوق الآلاف غيرهم من الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال وجودها كدولة استيطانية متوسعة باستمرار. وقتلت الأنظمة العربية المختلفة في الفترة نفسها فوق المليون من مواطنيها، بعضهم فلسطينيون أصلاً، وبعضهم مات في سبيل القضية الفلسطينية الملعوب عليها، وغالبيتهم قضوا لأنهم لم يرضخوا بصمت لشمولية الأنظمة وتسلطها، أو لأنهم كانوا متواجدين في نفس المكان الذي تواجد فيه الرافضون وقضوا غيلة. حصيلة دامية ومؤلمة حقاً، خصوصاً إذا ما اعتبرنا أن موت هذه الآلاف المؤلفة من المواطنين العرب ذهب هدراً في غالب الأحوال، ولم يؤدِ إلى نتيجة تذكر في قضيتي المواطنة والحرية المستعصيتين في العالم العربي، أو إلى استرجاع أي ذرة تراب من فلسطين.

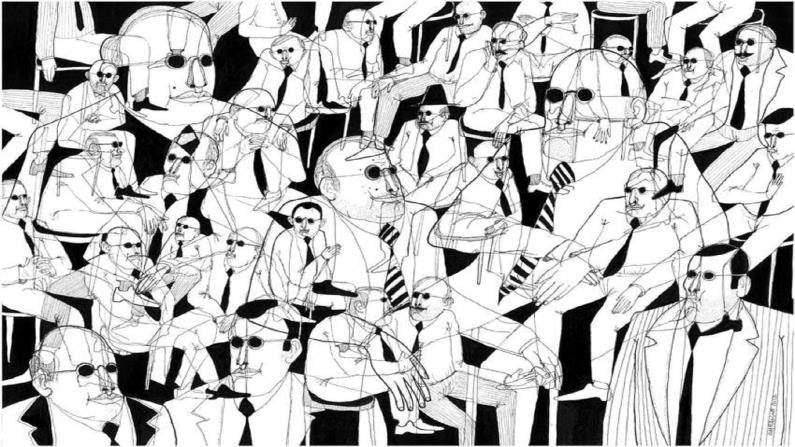

ولكني اليوم لست بصدد تتبع جرائم إسرائيل أو الأنظمة العربية على مدى عصر ما بعد الاستعمار الذي بدأ في العالم العربي بخلق سوبر- دولة استعمارية استيطانية، أي إسرائيل، وما تلاه من تداع للنظام العربي الهش كله وصعود الأنظمة الشمولية المتغولة التي تحتل الساحة اليوم، وإنما أود أن أسبر أغواراً أعمق في الثقافة المعاصرة لها دور كبير في الوضع السياسي والحقوقي المزري الحالي، وفي شكل خاص في تحديد قيمة الفرد كفرد بالنسبة للجماعة وقيمها الجمعية. هذه المعطيات الثقافية، على ما أجزم، أثرت تأثيراً هائلاً ليس فقط في حصيلة القتل الكبيرة التي شهدها العالم العربي، ولكن أيضاً، وللأسف، في القيمة المعنوية الضئيلة التي تحملها فكرة حياة الفرد مقابل القيمة الأكبر بكثير التي تمنحها الثقافة نفسها للجماعة، وأيضاً للفرد الذي يموت في سبيل هذه الجماعة، وإن كانت هذه الثقافة لا تتقن تماماً كيف تعترف بهذا الفرد نفسه وقيمته الذاتية المتفردة حتى عندما كان حياً. طبعاً لا يمكن لوم الثقافة مباشرة على موت الآلاف المؤلفة من العرب في صراعات صعبة في السبعين سنة الماضية. فهناك أسباب مباشرة وتاريخية لهذه الصراعات وما أدت إليه من قتل ودمار، وإن كان رد فعل الثقافة على هذه المقتلة المتطاولة انعدام مراجعتها لرد فعلها مع تغول المقتلة وتسارعها، وفي شكل خاص لعجزها عن التنبه لفداحة الخسارة فردياً وجمعياً، بل واستمدادها لأسباب استمرار وأمل من حالة القتل نفسها، أو الشهادة أو التصعد في اللغة الرسمية، ما يدفع إلى مساءلتها مساءلة نقدية شاملة.

فالثقافة التي تحتفي بالموت أو تتقبله من دون كثير إصرار على مسبباته ونتائجه والفائدة منه حَرية بأن تجد نفسها حيث حالة العرب اليوم: مآس كثيرة وأمل ضئيل، وانعدام مراجعة واكتفاء بالقبول أو بالحزن أو بالدعوات إلى الانتقام أو بالتشاكي والتباكي، أحياناً لدى الأعداء أنفسهم. ولهذا أيضاً أسباب تاريخية طبعاً، لا مجال للغوص فيها هنا، وإن كان في إثباتها بعض فائدة في نقد تمادي الوضع وتزايد القتل.

فالثقافة المعاصرة التي تجد نفسها تتصارع في فراغ واحد مع ثقافات معاصرة أخرى تعطي للفرد قيمة أساسية ورئيسية في نظرتها للعالم، في حاجة لطرح استجابتها التقليدية تجاه موت أفرادها وللتركيز على أهميتهم بالنسبة لها ولنظرتها إلى نفسها وفداحة موتهم لذواتهم وللثقافة نفسها. وقد بانت بعض معالم هذه المراجعة أخيراً في بعض ردود الفعل التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المقتلة الفلسطينية الأخيرة، إذ قام العديد من الناشطين بجمع أسماء وأعمار وخلفيات ضحايا القنص الإسرائيلي وتداولوها بالعربية وباللغات الأوروبية، بما أعطى هؤلاء القتلى هوية وشخصية تتجاوز ما اعتدناه من تعامل وسائل الإعلام العربية مع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية السابقة الذين كانوا عموماً، مع بعض الاستثناءات المهمة، من دون أسماء ووجوه.

والحال نفسه في ما فعله العديد من الناشطين السوريين في السنوات الأخيرة الذين لم يتركوا وسيلة تعريف لم يستخدموها، على صعيد فردي للأسف فقط، لإضفاء علامات الشخصية والتفرد على قتلى النظام وقتلى التطرف الديني على السواء. فهناك الشهادات الذاتية والأفلام القصيرة والأعمال الفنية بالإضافة إلى قوائم الأسماء والأعمار والجنس وغيرها من المعلومات الضرورية لرسم صور فردية ومتفردة لضحايا سورية. ولكن الاتجاه العام ما زال هو اتجاه التعامل مع موت الأفراد في شكل جماعي. وما زال الكثير من الضحايا مجهولي الاسم والعمر وبقية المعلومات الأخرى المهمة. بل إن أرقام الضحايا نفسها غير معروفة، وما زلنا لا نجد حرجاً في الاعتماد على تقديرات تتراوح تراوحاً شديداً من دون كبير اعتماد على الدقة والتحري، احتراماً لهؤلاء الأفراد الذين تحولوا أرقاماً.

حتى الأمم المتحدة، التي يسيطر على خطابها المنطق المعرفي الغربي بتركيزه على أهمية الفرد، توقفت بعد أربع سنوات على بدء الثورة السورية عن تعداد الضحايا وهي ترفض حتى إعطاء تقدير عن العدد، كما لو أن الأرقام لا تخفي وراءها حيوات متفردة كان لها معنى اغتصب وأعدم، ولكن قيمة العرب عموماً ضئيلة.

حتى الشهيد في الثقافة المعاصرة فهو يتصعد عن فرديته ليصبح رمزاً لقضية أو للوطن أو الدين أو الجماعة، على حين أن قتلى الحروب في ثقافات أخرى أفراد ماتوا في سبيل القضية من دون أن يتخلوا عن فرديتهم وعن قيمتها. ولعل في مثل استرجاع رفات القتلى في الحروب أفضل دليل. فالإسرائيليون يسعون دائماً لاستعادة جثث قتلاهم، حتى لو كان في الأمر خطر على المستعيدين، وهم أيضاً على استعداد لمبادلة أسرى أحياء برفات قتلى، في حين أن الجيوش العربية نادراً ما تحاول استعادة جثث قتلاها حتى عندما يكون ذلك ممكناً، على رغم حرمة الموت المهمة عقائدياً. وكذلك الحال في نموذج نصب ضحايا الحروب التي، للأسف، تطعّم غالبية المدن العربية.

ففي حين ابتدأ العالم يتوجه باتجاه الاحتفال بأسماء الأفراد الذين ضحوا بحياتهم، حتى من دون إرادتهم، في حروب بلادهم، بأن يحفرها على النصب المقامة لتذكرهم، فإن غالبية النصب في العالم العربي لا تحوي أسماءً قط. وحتى عندما أقام الجيش المصري نصباً لشهداء حرب أكتوبر، فقد وضع عليه أسماءً نمطية ترمز لديانات المصريين أكثر من نسبتها إلى أفراد محددين.

هذا غيض من فيض، وهو لا يعني أن الاستثناءات غير موجودة أو أن التغير لم يحصل أخيراً. ولكن استمرار التوجه نحو إهمال فردية الفرد ما زال دليلاً نابعاً من موقف ثقافي له أبعاد سياسية، ما زال العرب يعانون منها يومياً.

* كاتب سوري وأستاذ في جامعة أم أي تي بالولايات المتحدة

الحياة