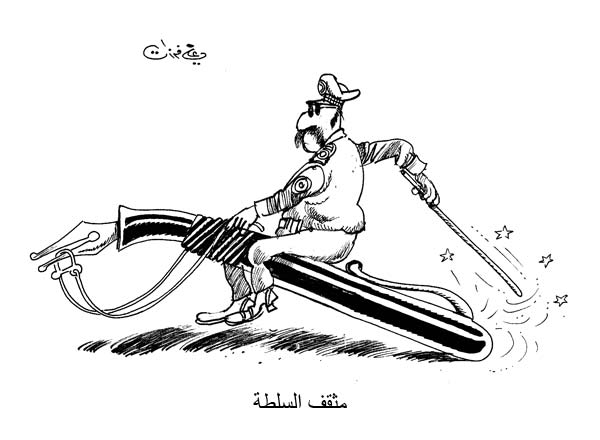

كانت الثورة السورية تستيقظ… وحصان الياس الزيات يصهل

فاروق يوسف

مباشرة يدخل المرء إلى مخيلته، من باب البيت إلى المرسم. ثم يكتشف الزائر أن الياس الزيات فرش، وهو معلم أجيال، لوحاته مثل تلميذ قلق. أراد أن يفسر تحوله، غير أنه صار يتعثر بين المفردات التي كان في إمكانه أن يستغني عن الكثير منها.

قال وهو يشير إلى جهة مجهولة «تلك لغة أخرى» كان يتفحص اللمعان في عيوننا، من غير أن تفلت من نظره ارتعاشة جفن. كان فرغ لتوه من رسم لوحة يصور فيها مقطعاً من حصان جامح. كانت الثورة قد بدأت خارج المنزل منذ يومين فيما كنتُ أفكر به أيقونياً.

ما الذي جعلني أعتبره رسام أيقونات وهو الذي رسم الطبيعة والحياة الصامتة والمزارعين والعاريات وأحوال العائلة؟ ربما لأني منذ زمن طويل كنت قد مزجت بينه وبينه عالم الأيقونة حتى بدا لي يوم رأيته أول مرة قبل سنة من لقائنا في بيته كما لو أنه خرج لتوه من أيقونة ليعود إليها مسرعاً. كان ينصت إلى دقات قلوبنا ويقيس متعته.

كنت أكثر جرأة من يوسف عبدلكي في النظر إلى لوحات المعلم. لا يزال في إمكان عبدلكي أن يكون مريداً للزيات. لا تزال المسافة بين الرجلين قابلة للترميم بالطقوس والإشارات والعادات التي تعود بعبدلكي وحده إلى زمن الوقوف إجلالا للمعلم. أما الزيات فقد نسى. كان ينظر إلى تلميذه السابق باعتباره فناناً كبيراً. لم أسأله «لمَ الحصان؟» كانت الثورة تتثاءب خلف الباب. صار يمر بيده برفق على أجزاء من اللوحة وهو يقول «منذ زمن طويل وأنا أفكر بهذه التقنية. لم تكن ممكنة في الموضوعات التأملية التي كنت أرسمها» وصمت.

هل كان الرسام ينتظر لحظة عصف ليجرب تقنية حلم بها؟ يومها كان كل شيء غامضاً. كان هناك حراك سلمي. كان الهمس لا يتجاوز إشارات غامضة إلى جماعات مسلحة. كان الفنانون يعتقدون أن في ذهابهم إلى القصر نوعاً من التمهيد لحوار وطني يشمل الجميع، من غير استثناء. النبوءة لما تتحقق بعد إلا على سطح لوحة لم يرها إلا اثنان من المريدين.

في الواقع كانت هناك تقنيات بديلة ممكنة غير الانفجار.

حين أخذنا الحوار إلى طوفان من التوقعات، ظل الياس صامتاً وهو ينقل عينيه بيننا، فيما كان حصانه ينظر إلينا. قلت له «لقد استوقفتني صرخته» أقصد الحصان. نظر الزيات إلى لوحته وقال بتأنٍّ «إنه الألم. لقد فجعت حين اكتشفت أن التقنية التي كنت أحلم بها لسنوات كانت تقنية ألم. هل انتظرت كل هذه السنوات من أجل أن أرسم الألم؟» تساءل بصوت خفيض. ولأن الزيات رجل سلام، تبحر به مسيحيته في ثنايا تراث الشرق الصوفي فقد اختار أن يكون حدسه بمثابة تحذير. ربما أعجبته ملاحظتي غير أنه لم يعلق عليها. روح المعلم الصابرة لا تزال تمسك به، على رغم أنه ترك تدريس الفن منذ سنوات قليلة. «أخيراً صرت أنا» قال معلقاً على تفرغه للرسم في شكل كامل. كنا نتحدث عن شيء لم يقع بعد وكانت خيوله تنصت إلينا. تبرق عيناه وهو يتذكر زملاءه من الرسامين السوريين الرواد.

أراد أن يخبرنا أن في الفن السوري الشيء الكثير من الواقعية النقدية، غير أنها وفق رأيه كانت واقعية مترفة، منعمة، يحيط بها جمال البيئة الدمشقية من كل جانب، ويخفف من نزقها. «حتى التمرد على الأعراف والتقاليد تغفر له نزعته الجمالية في مجتمع محافظ يقدم الجمال على الذنب» قلت فأعجبته فكرتي.

كانت دمشق قد احتضنت رسوليين مشاغبين بنعومة فهذبت من نزقهم الذي كان أنيقاً في أصله. كل شيء فيها كان يوحي بالجنة التي سبقت عصرها. غير أن حصان الزيات، حين التفت إليه لم يكن موافقاً على فكرتي. كانت وحشيته قد غلبت كل إمكان على ترويضه.

«لقد أخطأتَ. هذه المرة ستكون المعادلة مختلفة» سمعته يردد تلك الجملة غير مرة كما لو أنه كان يسخر من كلماتي «ترويض الفقه لا يشبه ترويض حصان بري سئِم ضحكات الرعاة» لم يذكر الزيات المسيحيين الأوائل. سورية الأقليات كانت بالنسبة له هي غير سورية التي سعى طوال عمره من أجل أن يقبض على شيء من إلهامها النفيس. لم أقل له إن سورية خرجت أخيراً من المعبد لتتنفس هواء تينها وزيتونها ورمانها. سورية قفزت هذه المرة من الأيقونة.

بالنسبة لإلياس الزيات، وهو بالنسبة لي لا يزال يتمــاهى مع هيئة القديس التي رسمتها له قبل ثلاثين سنة فإن كل شيء قد اكتمل من خلال النعمة الإلهية. سورية لا تخرج إلى العالم إلا بجمالها وأناقة تمردها. لذلك أتخيله اليوم وبعد سنتين من لقائنا وهو ينظر إلى حصانه بعتب ويقول «لمَ فعلت كل ذلك؟» كان الألم يعده بتقنية حياة أفضل.

يقترب الياس الزيات اليوم من عامه الثمانين (ولد عام 1935) فلا يرى من تنبؤاته إلا صرخة حصانه المتألم. سيقول بلغة رسولية «سورية هناك أيها الهالكون» وهو لا يشير إلى جهة بعينها. حديقة الياس الزيات ليست من عالمنا.

الحياة