كمال داود: الهوية هي ما نصنع واللغة هي ما يجمعنا. أنا أكتب لا أقتل… والكتابة تشكلت للتخفيف من قسوة الموت

أجرى الحوار: سعيد خطيبي

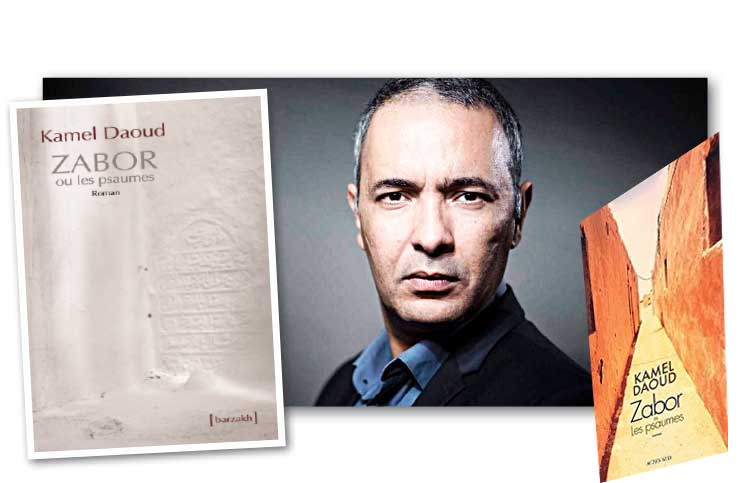

في روايته الأخيرة «زبور أو المزامير»(2017)، يكتب كمال داود (1970) عن شخصية زبور، يافع يعيش في قرية منسية، يتيم الأم وفي خصام دائم مع الأب، سيتحول، مع الوقت، من شخص عادي إلى «نبي صغير» يشفي المرضى ويطيل في أعمار المسنين بالكتابة فقط. سيجعل كمال داود من الكتابة سبباً في البقاء وفي مواجهة الموت.

رغم مرور حوالي الشهر على صدور الرواية نفسها، فهي ما تزال في قائمة اﻟ50 رواية الأكثر مبيعاً في فرنسا. كمال داود عرف كصحافي، وبمقالاته الصدامية في صحيفة «لوكوتيديان دورون» الجزائرية، ومنذ صدور روايته «ميرسو، تحقيق مضاد»(2013)، التي أشبه ما تكون بتكملة لرواية «الغريب» لألبير كامو، صار في صدارة الكتاب الأكثر ترجمة، وإثارة النقاش في العالم.

حالياً ينشر داود مقالاته، بانتظام، في صحف ومجلات في فرنسا وإيطاليا وأمريكا.. في هذا الحوار، يتحدث الروائي عن علاقته بالكتابة، عن روايته الأخيرة وعن هواجسه ونظرته للإسلام وللفرد العربي..

■ هل تتبع طقوساً معينة في الكتابة؟ كيف تبدأ في مشروع رواية أمام صفحة بيضاء؟

□ في العادة، أكتب وأنا متكئ، وهي الوضعية نفسها التي تعودت عليها في مطالعة الكتب منذ المراهقة. أكتب ما يخطر على بالي، مركزاً على إيقاع الكتابة الذي يفرض نفسه عليّ، لي حساسية تجاه موسيقى الكلمات. الكتابة هي أن نستمع، في البداية، وقبل كل شيء، إلى صوت ما. إنها عملية ملتبسة. قبل مواجهة الصفحة البيضاء، هناك إذن موسيقى الكلمات، هناك الحاجة إلى إيجاد إيقاع، هناك الرغبة في أن نضيف نغمة لحياتنا اليومية. في الحقيقة، أستشعر الفكرة وأحس بها قبل أن أعبر عنها في النص. متلازمة الصفحة البيضاء لا تقلقني بتاتاً. هي أشبه بلحظة ملاقاة شخص لا نعرفه، ويجلس قبالتنا مباشرة داخل قطار، حينها يمكن أن ننطلق في الدردشة معه، من أي شيء عادي.

■ كيف تقرر ثيمة رواية ما، قبل أن تشرع في كتابتها؟

□ في الحقيقة، يتملكني الكثير من الهواجس. وهي هواجس لم أتوقف، منذ سنوات، عن الحفر فيها: الجسد، الجنس، السماء، النص المقدس، واجهات المنازل وصورة الأب. بالتالي، هذه الهواجس تتعدد، بشكل أو بآخر، وتتحول إلى ثيمات روائية. هناك أيضاً فكرة الإغراء، الاستفزاز، ونسج حوار حميمي مع القارئ. أن نشرح له ما نفكر فيه. اختيار ثيمة ما، يشبه اكتشاف بئر ما: أحياناً نحفر لنعثر على ماء، وأحياناً أخرى قد لا نعثر على شيء. هي مهنة قديمة لحفار آبار.

■ هل الكتابة تمثل لحظة متعة أم مشقة بالنسبة لك؟

□ هي واحدة من لحظات المتعة النادرة، نتحرر فيها من ثقل الجسد، نتحرر من وطأة الزمن. الكتابة هي أشبه بمتعة طفل في سنوات المدرسة الأولى. هي لذة بالنسبة لي، تكاد تكون لذة جسدية.

■ بين روايتي»ميرسو، تحقيق مضاد» (2013) و«زبور أو المزامير» (2017) خيط مشترك: تتناول الروايتان تباعا قصصاً عائلية!

□ هما روايتان تحفران في مسألتين جوهريتين: مسألة الأم، ومنزلة الأب، بالإضافة إلى موضوع اللقاء العاشق، تحرر الجسد، والمرأة التي تملأ فراغات جسدي.

■ في روايتك الأخيرة ثيمة أساسية تتكرر: الموت. الموت الرمزي. الموت بوصفه نقيضاً للكتابة، والعكس صحيح. والكتابة لن نصل إليها بدون قراءة. هل ثنائية القراءة/الكتابة مصيرية في حياة الإنسان، لهذه الدرجة؟

□ نعم، هي هكذا بالنسبة لي، بل بالنسبة للجميع في الحقيقة. لقد اخترعوا الكتابة لمواجهة النسيان، الذي هو ليس سوى شكل من أشكال الموت. الكتابة تسمح لنا بأن نتكلم حتى ونحن نتوارى تحت التراب، لتؤكد لنا بأن الجسد غبارٌ ليس إلا. الكتابة تشكلت للتخفيف من قسوة الموت، لتسمح لنا بأن نتبادل في ما بيننا، وأن نستمر في الوجود. من خلال الكتاب، تعبر الكتابة عن الرغبة في عدم الموت، أما في الكتاب المقدس، فهي تعبر عن الخلود أو تحاول فعل ذلك. نحن لا نذكر أولئك الذين لم يكتبوا، لكننا نتذكر أولئك الذين تركوا أثراً لهم. في دوائر السلطة، الزعيم يفضل تخليد اسمه على نصب تذكاري، والعشاق الذين يؤمنون بالخلود، ويخشون الموت، يخلدون أسماءهم على جذوع الأشجار.

■ في الرواية نفسها، يظهر جلياً الصراع بين الأب والابن. هذا الأخير يمارس سلطة مضادة للبطريركية!

□ هذه واحدة من القضايا الأساسية في العالم العربي. ماذا نفعل بالأب؟ هل نقتله أم ندفنه بكرامة؟ أدونيس كتب كثيراً في هذا الموضوع. يستحق أن نستعيد قراءته. في الوقت الحاضر، الميثولوجيا الأساسية انقلبت: الآباء صاروا يذبحون الأبناء، للحفاظ على «الأضحية»: أي بمعنى الخضوع. ثم أنه لم يعد هناك تدخل من العناية الإلهية، ولا حتى أضاحٍ تنزل من السماء. ثمة قتل فقط، قتل مستمر للأطفال.

■ الكتابة ستقود «زبور» بطل الرواية، إلى عزلة إجبارية، سيجد نفسه وحيداً، ولا أحد يفهمه. هو هكذا يشبه قدر المثقفين في الجزائر؟

□ هذا ما يفكر فيه تجاه نفسه وتجاه الآخرين. لو قلبنا الصورة، فإن الفرضية نفسها ستتأكد. كل شخص متمرد، يمتلك رؤية، لكنه مجبر على تقبل المنفى. تماماً كما يحصل في بلدنا، الذكاء صار ثمرة ابتعاد، وليس ثمرة اقتراب.

■ »زبور» سيجد نفسه مشتتاً بين أكثر من لغة أيضاً. مشتتاً بين أكثر من هوية أيضاً..

□ كلا. لماذا هذا الربط بين اللغات والهويات؟ من غير الجائز أن ننظر للأمر بطريقة كهذه. اللغة هي نافذة على العالم، وعلى أنفسنا. يمكن أن نفتح نوافذ كثيرة في المنزل الواحد. اللغة هي أداة، هي خيار عاشق، وليست هوية. حين نفكر أن اللغة هي هوية، فنحن بصدد تقديس اللغة، وبالتالي الانغلاق في العنف وفي الخوف. سنصير سجناء اللسان والثرثرة. الهوية هي ما نصنع، اللغة هي ما يجمعنا، وليس ما يفرق بيننا.

■ الأسبوع الماضي، أثارت تصريحات لك، في برنامج تلفزيوني فرنسي، حول واقع اللغة العربية، في تونس والجزائر والمغرب، ردود فعل كثيرة، غاضبة في بعضها. هل من توضيح؟

□ لأسباب أيديولوجية، أواجه مراراً سؤالاً عن اختيار اللغة، عن مكانة اللغة الفرنسية، وعن سلطة العربية الفصحى. أنا أكتب بالفرنسية انطلاقاً من خيار رغبة، خيار حرّ، خيار عاشق. هو خيار للانفتاح على عالم آخر وليس خيارا تحدّده الجنسية، ولا يعني قطّ خيانة. أنا أتقن العربية الفصحى، على الرّغم من أنني لا أستخدمها. ليست لي عقدة تجاه هذه القضيّة. العربية الفصحى هي لغة تراث عالمي، هي لغة ثقافة وتساؤلات حول العالم. هي لغة طرب وخطابة. على غرار لغات أخرى، هي جزء من أدوات الفرد لفهم العالم ولسرد الوقائع. لكن من غير اللائق أن نفاضل بينها وبين لغات أخرى. لو فعلنا ذلك سنسقط في فخّ العنصرية. جمالية اللغة تتأتى مما نصنعه منها، ومن طريقة استخدامها في التعبير عن العالم، وليس من الخطابات السياسية عن الهوية وعن الأصالة. الهوية هي ما نورّثه لأبنائنا، هي حصتنا من الوجود، هي ما نفعله، وليست من إلغاء الآخر ومحاكمته. هي ما نحصده وليست فقط ما يشدّنا إلى أصولنا. إن اختصار الهوية في لغة واحدة خيار سهل وكسول، ينبع من خوف ما. الحديث عن اللغة العربية الفصحى بات مسيّساً ومحملاً بالأيديولوجيا. بالمقابل، على الرغم من جهود البعض منذ عقود، نكاد لا نفعل شيئاً لهذه اللغة، عدا تلبس عجزنا وحنيننا ومخاوفنا من العالم. لاحظت أن أولئك الذين يدعون إلى تقديس هذه اللغة هم أنفسهم الذين لا يفعلون الشيء الكثير من أجلها، هم الذين لا يكتبون سوى قليل، ولا يشاركون في إثراء العالم. هي لغة وقعت في قبضة مخاوفنا وانغلاقنا. يجب تحرير العربية من الخطابات عن اللغة العربية. بالنسبة لي، هي واحدة من لغاتي، واحدة من نوافذي على العالم، هي جذر من جذوري، لكنها ليست جنسيتي. هي واحدة من ثرواتي لكنها ليست جواز سفر لي. هل نستخدم العربية الفصحى في الشارع؟ كلا. هل هي من لغاتنا الأمّ؟ كلا. هذا لا يقلّل من شأنها، ولا يمسّ بقيمتها. هل هي لغة الله؟ نحن نتخاطب مع الله بقلوبنا. لهذا يجب أن نتوقف عن المغالاة ولنكتب. لنتوقف عن إطلاق التهم ولنتشارك في ما بيننا. لنتوقف عن محاكمة خيارات الآخرين ولنتواصل معهم. اللغة يمكن أن تكون لغة حيّة، ويمكن أن تموت إن قتلناها بكآبتنا، وبالتهديدات وبالهويات القاتلة. أنا أحبّ هذه اللغة لكنني أحذر من أولئك الذين يُريدون استبعاد الآخرين منها بدل مقاسمتهم إياها.

■ الشعرية حاضرة في رواية «زبور أو المزامير». كما إنك حاولت، في النص نفسه، المقاربة بين ضروب مختلفة: الأسطورة، الحكاية، إلخ. اشتغلت على الرواية وفق مستويات كتابية متعددة؟

□ لقد اخترت أن أكتبها بالاستناد إلى ما كان يدور في عقل شخصية النص، الذي كان يقرأ كثيراً. حاولت أن أرتب فوضاه. هي رواية تقوم على الاستماع إلى مونولوج شخص غير عادي.

■ وقائع الرواية تدور بين قرية صغيرة، مقبرة، أناس يحتضرون، وصفحات بيضاء. في ديكور من الرتابة يشبه رتابة دول عربية اليوم.

□ لقد قمت باختصارها فعلا. هو فضاء مغلق ومسيج، مهجور ومحاط بالفراغ. الفراغ صار في دواخلنا، وليس في ما نجتازه. فضاء الرواية نموذجي، في قرية من ملح، هي سجن يمنع عنا الوصول إلى رغباتنا في العالم.

■ صرت كاتباً مشهوراً، وترجمت روايتك السابقة حول العالم. هل الشهرة تفرض عليك الشعور بثقل المسؤولية؟

□ أشعر فعلا بثقل المسؤولية، في أن أكون صادقاً في طروحاتي، أن أكون وفياً في تساؤلاتي. هناك مبالغة تتصل بمفهوم خاطئ عندنا: وهو مفهوم التمثيل. هناك أناس يصرخون «أنك لا تمثلهم». آخرون يرون فيك شخصية تمثلهم. نحن لا نمتلك صورة لنا، لا صوتاً ولا تمثيلاً، أتفهم هذا الأمر، أحاول أن أكون، في هذا الشأن، متواضعاً وحذراً. أشعر بمسؤولية الكتابة، حتى إن أخطأت، لكنني أقول ما أفكر فيه بصدق. هي قضية أخلاقية، قبل أن يكون موضوع تمثيل الآخرين.

■ هل تؤمن بإمكانية التغيير في الجزائر، بواسطة الأدب؟

□ بفضل الأدب، يمكن أن نجعل من المعتقدات نسبية، وبالتالي الحد من الراديكالية. سيساعدنا الأدب في الانفتاح على الاختلاف وفي تقبله، وليس النظر إليه بوصفه تهديداً. بواسطة الأدب يمكن أن نؤمن بأننا قد نصير المركز الحميم للعالم، نحن أيضاً. أن نحكي لنتقبل بعضنا. أن نسافر ونعود بزاد أكبر إلى أهالينا. أن نعبر، بفضل الأدب، عن شكوك شرعية تجاه يقينيات مبالغ فيها.

■ هل السياسة يمكن لها أن تكون مرجعية لكتابة أدبية بالنسبة لك؟

□ في عالمنا الحالي، نعم. لأن قضية السياسة مرتبطة بقضية الشرعية، بقضايا الأب، الابن، التمرد وقضية المعنى. السلطة عندنا هي رواية، منذ الخلفاء المغدور بهم إلى شيخ القبيلة الذي يسعى للخلود.

■ كيف ننتقل من فظاظة السياسة إلى جماليات الأدب؟

□ باتخاذ مسافة بين الغضب واليأس. بالسخرية من الأقدار. وبمحاولة إيجاد بدائل مسلية للخطابات والوعظ. بالتهكم ولكن أيضا بطرح الأسئلة.

■ منذ صدور روايتك الأولى، قبل أربع سنوات، اسمك صار مرتبطاً باسم ألبير كامو. هل تعتبر نفسك «كاموياً»؟

□ كلا، غير صحيح. لكني أجده أمراً مسلياً. أعتبر نفسي «داودياً» فقط. كامو هو جزء مني أيضاً، هو جزء من ثروات بلدنا، وهذا الأمر لا يعجب حرس المقابر الانتقائيون. كامـــــو هو واحد من أجدادي. عدا ذلك، أنا أواصل طريقي حيثما انتهى هو، وحيثما انتهى آخرون.

■ يبدو أنك، في السنوات الأخيرة، مشغول أيضاً بأقدار الإنسان العربي. هل تعتقد بأن معدلات الراديكالية قد زادت في المجتمعات العربية؟ كيف الحل لمواجهتها؟

□ هذا سؤال كبير. هناك سقوط في هوة التفكير الديني السحري، وفي حجر طقوس التخويف، وعنف اليقينيات. كيف يمكن وضح حد لها؟ ربما بالقراءة، بالترجمة، بالشرح، وبأن نفرض أنفسنا: في الوقت الحالي الذين يقتلون ليسوا هم الذين يكتبون روايات، وهم يعتقدون أنفسهم أقرب إلى الله. يجب أن لا نستسلم، ولا نشعر بحرج، وأن نواصل الكتابة، ونستمر في الكلام والتفكير. المدرسة تلعب دورا مهمًا في هذا الأمر (لهذا يحاول المتطرفون السيطرة على قطاع التعليم)، ولكن يجب أيضاً أن نذهب إلى محاورة الآخر. نتواصل معه ونواجه الراديكالية. أنا أكتب، لا أقتل. أشعر بنفسي بريئا ومفيدا. الإسلام ليس ملكا لشخص بعينه، لهذا فأنا لا أتراجع أمام أولئك الذين حاولوا الاستيلاء على هذا الدين.

القدس العربي