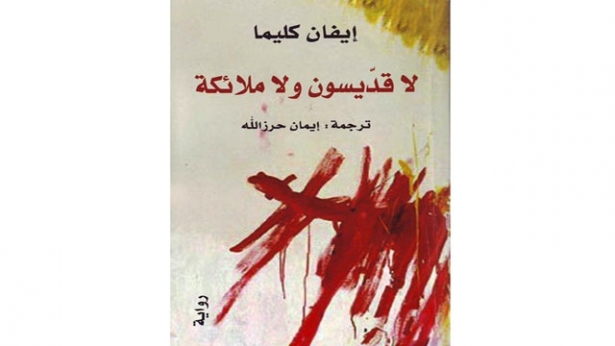

لا قديسون ولا ملائكة” للروائي التشيكي إيفان كليما الشفاء من الماضي ومآسيه هل يكون فقط باللامبالاة أو بالنسيان؟

محمد أبي سمرا

“لا قديسون ولا ملائكة” للروائي التشيكي إيفان كليما (293 صفحة، منشورات “التنوير”، بيروت – القاهرة – تونس، 2013، ترجمة ايمان حرزالله)، هي رواية عن النصف الثاني من القرن العشرين في براغ. نصف قرن من السنين، في حوادثها الكبرى ونظام العيش والقيم والتربية الاخلاقية والعاطفية والعائلية، تحضر حضوراً روائياً في حياة الشخصيات وعلاقاتها وتكوينها ومصائرها الدرامية، عبر مونولوغات داخلية تطلقها الشخصيات الثلاث الأساسية في صيغة المتكلم المفرد، كأنها في محاكمة شخصية منفردة، شاقة وقاسية لنفسها وافعالها وسيرتها، وللعالم والوجود.

ثلاث شخصيات اساسية تحاول كل منها، فيما هي تروي حوادث حياتها وعلاقاتها الراهنة، الجواب عن سؤال وجودي دائم: لماذا انا هكذا؟ لماذا اعيش حياتي على هذا النحو؟ ما الذي ادى الى ان اعيشها على هذه الصورة؟ هل أستمر في عيشها هكذا، ولماذا؟ مادة الجواب هي الوقائع اليومية الحية، السير الشخصية والعائلية، مرويّة على نحو متقطع في مونولوغات متشعبة كمتاهة. لكن ليس هدف الروائي من هذا كله الوصول الى اجوبة، بل على العكس تماما: عدم الوصول، واستغراق الشخصيات في اكتشاف ذواتها وسبر اغوارها الخفية أو المظلمة، واستنطاق العوامل التكوينية التي تصدر عنها افعالها ومشاعرها وعواطفها وقيمها الاخلاقية، اي كينونتها الشخصية ومصيرها. في هذا المعنى ليست “لا قديسون ولا ملائكة” رواية حوادث خارجية، بل هي رواية حوادث مسرحها الزمن الوجودي والوقائع في حياة الأشخاص وعلاقاتهم. اي التاريخ الشخصي، بل الميكرو تاريخ في حياتهم الشخصية. فكل منهم ينكبُّ انكباباً مضنياً على التأريخ النفسي، وشبه الفلسفي لحياته الشخصية وكينونته. مادة هذا التأريخ الحياة العائلية وحوادثها ومنعطفاتها، الزمن الاجتماعي العام وحوادثه الكبرى: النازية، الستالينية، الشيوعية، ومآسيها المروّعة المطمورة في حيوات الافراد وعائلاتهم وعلاقاتهم.

هذا ما يحمل القارئ على التأني في قراءته الرواية، لأنها ليست من الروايات القابلة لقراءة تقوم على تتبع الحوادث وتسلسلها وتوالدها على نحو خيطي. انها رواية داخلية، كلما تقدمت فيها تباطأت في القراءة، متمنياً أن تطول، فلا تبلغ نهايتها. لذا تجد نفسك راغبا في اعادة القراءة والتمهل والتمعن في ما تقرأ، بل التوقف المفاجئ عن القراءة، لتسرح ساهماً متأملاً مفكراً، كما في أحلام يقظةٍ ذهنية، مستعيداً لحظات ومواقف وحوادث من حياتك الشخصية، ومن حياة اشخاص تعرفهم، مفكراً في مصائرهم ومصائر المجتمعات التي صدروا عنها.

تحضر الأزمنة الاجتماعية التاريخية في الرواية (النازية والستالينية)، بوصفها عوامل تكوينية في الشخصيات الروائية وعلاقاتها وسيرها ومصائرها الشخصية. وهي غالبا ما تحيل على أزمنة اجتماعية تاريخية عربية ولبنانية ماضية وحاضرة. كأن تفكر وتحدس مثلاً، في أثر الحروب في لبنان، في مصائر اجيال واشخاص عاشوها، وفي مصائر اجيال اخرى واشخاص آخرين ورثوا آثارها عن اهلهم. او ان تفكر تفكيراً حدسياً في آثار الحرب السورية الراهنة في تكوين أجيال سورية بعد عقد أو عقدين من السنين.

ليست الإحالات والمحاكاة الخارجية او البرانية للاجتماع والتاريخ ما يشكل الحقيقة الروائية وعصب الفن الروائي في عمل كليما الروائي الذي لا يكفّ القص فيه عن ارغامنا على تعليق القراءة، كي نستغرق في تأمل ذهني حدسي بالمصير الانساني، بمصائرنا الشخصية، بمآسي مجتمعاتنا وتواريخها، بما تركته المآسي التاريخية في التكوين والمصائر الفردية والجماعية من آثار لا تمحى، او يصعب محوها في اعمارنا وفي اعمار اجيال قادمة. في هذا المعنى يروي كليما الميكرو تاريخ، كما يتجلى في حياة الافراد، لتكون روايته هذه سجلاً لتأريخ حيّ طويل الأمد للاجتماع في بلده، أو سجلاً لتاريخ الحقب الطويلة المترسب في حيوات الأفراد وعلائقهم ومصائرهم الوجودية، على غرار ما ارّخ كبير المؤرخين الفرنسيين الراحل فرنان بروديل، للبنى العميقة شبه الثابتة او الساكنة للحضارات والمجتمعات في اعماله الرائدة.

الوقائع وسؤالها الفلسفي

كريستيانا، الشخصية الرئيسية أو المحورية، تفتح الرواية على النحو الآتي: “قتلتُ زوجي الليلة الماضية. استخدمتُ مثقبَ أسنان لثقب جمجمته. انتظرتُ لأرى حمامة تخرج من رأسه، لكن خرج بدلاً منها غراب أسود كبير. استيقظتُ مرهقة، أو على نحو أكثر دقة بلا شهية للحياة. (…) هل شعرت للحظة بشهية مفعمة للحياة؟ لا أظن، (…) تعيش طويلاً جداً كأنك تتوقع شيئاً ما. اليوم السبت، لديّ متسع من الوقت لكي احلم واحزن. ازحف خارج سريري المفرد. (…) وضعتُ نباتاً مطاطاً مكان نصف الفراش الآخر. لا يسعك عناق نبات مطاط، ولا يسعه ملاطفتك. لكنه لن يصاحب احداً غيرك”.

عن كارل الذي تصرّ طوال الرواية على تسميته “زوجي الاول والسابق والأخير”، تقول: “لا أكرهه، بل ارثي له. فهو أكثر وحدة مني، وبداخل جسده مرض مميت يقرضه (في مصح لمرضى السرطان). لكن أليس في دواخلنا جميعاً شيء ما يقرضنا. (…) كنت دائما أتساءل لماذا أحيا؟ لم يعطني والداي إجابة واضحة أبداً. خمّنت أنهما أيضاً لا يعرفان. لكن من الذي يعرف؟ ما إن تولد، عليك أن تعيش. لا، هذا ليس حقيقياً. في امكانك الانتحار في أي وقت، مثل جدي انطونين، أو عمتي فيندا، أو فرجينيا وولف (…). كنت لأود الانتحار لولا كرهي للجثث (…) لماذا يجب على من يحبونني أن يتعاملوا مع جثتي؟ سيضطرون لذلك يوماً على أية حال”.

هذه الأسطر من مطلع الرواية، ليست سوى عينة نموذجية تتكرر في رواية الحوادث المتناسلة على النحو نفسه، كلما تقدمنا في قراءة الفصول والصفحات. وهي تبيّن كيف يبني كليما جملته الروائية على نحو أخاذ: الواقعة واستنطاقها والتأمل فيها، ووصلها مباشرة بالزمن الوجودي والكينوني للشخصية، وصلاً محكماً ودقيقاً، حسيّاً وبسيطاً في ظاهره، لكنه شديد التركيب في حقيقته، وفي تنقيبه المستمر في الوعي واللاوعي عن ركائز التربية الأخلاقية والعاطفية للراوي بضمير المتكلم المفرد. من كل حادثة تُروى يولد سؤال فلسفي مداره حياة الكائن البشري. وهو سؤال مرتد، يولد عضوياً من الوقائع الحية المعيشة، من دون إقحام خارجي. كأننا إزاء فلسفة حسيّة للوجود الشخصي أو الفردي: لماذا أتألم، لماذا تألمت، ولماذا يتألم البشر؟

حين تستنتج كريستيانا، في خضم تمرد ابنتها المراهقة المشاكسة عليها، أن الإبنة، جانا، “تريد أن تعيش حياتها بطريقتها” أو على هواها، سرعان ما تتساءل: “ماذا يعني أن تعيش بطريقتك في عالم يغصُّ بمليارات من البشر؟”، ومليارات من طرائق العيش. تقرر مرة ان البشر يؤذون، لأنهم “يرغبون في تركِ شيء ما خلفهم”. لهذا “يمكننا أن نقتل أيضاَ (…) أو على الأقل هذا ما يفعله الرجال في جميع أنحاء العالم (…) بابا (مثلا) ظن أنه يزرع جنَّة عدن جديدة (الاشتراكية الشيوعية)، مع ذلك نسي أن الحب هو التربة التي تنمو فيها الحياة. لكن البستاني الرئيس (ستالين وحزبه) أوصى بالكراهية، لذلك ساهم أبي في تمهيد ساحة إعدام بدلاً من زرع جنينة”. في المقبرة بعد دفن والدها، تقرر: “على كل منا أن يتكيَّف مع قدره (…) وفي هذا قدرٌ من العدل، وليس لنا أن نتدخل فيه”.

اللامبالاة هي الحل

تبلغ الرواية ذروتها في محاكمة الماضي، حين يتسلم الشاب جان دور الراوي. فهو يعمل في مؤسسة أبحاث تعنى بتسجيل جرائم النظام الشيوعي وتوثيقها. النظام نفسه “دمّر شباب” والده، إذ سجنه 9 سنوات. يذهب جان لاستجواب رجل في الثمانين يقيم في دار للعجزة، وعمل في نهاية اربعينات القرن العشرين، محققاً في جهاز امن الدولة الستاليني. في أثناء الاستجواب لا ينكر العجوز أنه عمل محققاً. يسأله جان عن أسماء الذين حقق معهم، فيجيب: “أتظن أنك بعد مرور 50 عاماً من الآن، ستتذكر ما تفعله الآن معي؟ أنك مثلا جئت لترى رجلا عجوزاً في دار قديمة للمسنين” لتحقق معه وتسأله عن أسماء أشخاص حقق معهم قبل 50 سنة؟! يتلو عليه جان أسماء من أدينوا بسبب تهم لفّقها العجوز حين كان شاباً، لكن العجوز يجيب: “هؤلاء”، لا أتذكر حتى أسماءهم، ثم يتابع: “من المؤسف أنني لن أكون هنا بعد مرور 50 عاما لأرى إن كنتَ ستتذكر اسمي بعد كل هذا الوقت؟”.

بعد مدة يذهب جان في رحلة إلى مخيم جبلي مع أصدقائه. هناك “مع مرور كل دقيقة – يقول – أشعر انني أبتعد شيئاً فشيئاً عن الحياة التي كنت أعيشها. (…) ذهني صفا، وصار بامكاني أن أرى الخطوط العريضة لكل ما مضى من حياتي (…): عملي (في توثيق الجرائم الماضية) يسمِّم نفسيَّتي. يجبرني على الاهتمام بالتعاملات الخسيسة للماضي. (…) ينتابني شعور بأنه – مثلما في سدوم – لن يوجد في المدينة عشرة رجال عادلين”. أخيراً يقرر: “الحقيقة ان الطريقة الوحيدة للبقاء هي اللامبالاة بالأشياء التي نكرهها والتي تزعجنا في البشر والعالم”. هكذا وصل جان إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها كريستيانا في المقبرة بعد دفن والدها. هنا يلتقي كليما مع مواطنه القديم الروائي ميلان كونديرا الذي “أنكر” تشيكيته أو تخلّى عنها، تخليه عن الكتابة بلغته الأم، وتبنى الجنسية الفرنسية والكتابة بالفرنسية، بعدما كان كتب إحدى أجمل رواياته بالتشيكية، “كتاب الضحك والنسيان”. هذان الضحك والنسيان رأى أنهما الدواء الشافي من الماضي ومآسيه. كأن الروائيين يعلنان بعبثية: ما لنا والماضي ومآسيه، ما دمنا لا نقوى على تغيير واقعة واحدة من وقائعه ووقائعها.

ملاحظة أخيرة: على رغم الأخطاء اللغوية والنحوية، يبدو أن إيمان حرز الله بذلت جهداً استثنائياً في ترجمة الرواية، في زمن ندرة الترجمات الجيدة.

النهار