مؤسسة السينما رأت فيه أقوى فيلم في تاريخها.. فأهملته: “شمس صغيرة” بشائر ثورة مبكرة في سوريا/ راشد عيسى

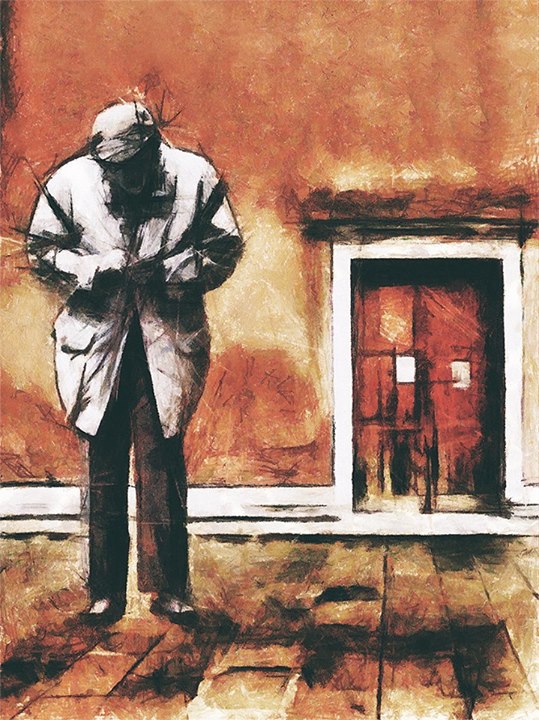

يشكل الفيلم السوري الروائي القصير «شمس صغيرة» للمخرج الفوز طنجور (إنتاج «المؤسسة العامة للسينما» العام 2007) نموذجاً لتحايل السينما على الرقابة، على غرار السينما الإيرانية التي يمكن اعتبارها الأبرز في مواجهة الرقابة بحيل جمالية سينمائية. هو فيلم اشتُغل في قلب المؤسسة الرسمية، ويتناول، من غير ادّعاء، تجربة الاعتقال وقمع حرية التعبير والتضييق على الصحفيين والكتّاب، بل يمكن القول إنه يدعو لثورة، ويقدم صورة لحال مجتمع على أهبة العنف بسبب التضييق غير المحتمل.

لا جديد يذكر في حكاية الفيلم، إنه تقريباً حكايةُ اعتقالِ صحافي، لكن اللافت فيه هو المعالجة وسيناريو بصري يتخفف من الكلام إلى حد كبير. كمشاهدين نرى معظم الفيلم بعيني الطفلة لونا، بل عبر منظار تحمله وتطلّ منه إلى مشاهد المدينة المعتادة. مع البداية نرى عدستيْ المنظار تتحركان فوق منظر الأشجار والحقول، الغسيل المنشور على السطوح، الفليفلة الحمراء المفروشة على السطح لتجفيفها، طفل يركض على السطح مرتدياً خوذة حربية، وآخر يطيّر طائرة ورقية، لقطة لكشاش الحمام، عجوز مع عصاه على كرسي، طاولة مقهى يجتمع حولها شبان يلعبون الورق، ثم ولد يدخّن في سيارة حمراء معطلة ومركونة على السطح، ينادي بعدها رجل على والد الطفل ليشي به بأنه يدّخن هناك، الأب يصرخ على طفله ويضربه.

هي إذاً صورة بانورامية للحي الذي تعيش فيه الصغيرة، صورة تستقرّ على رجل، هو الصحافي أو الكاتب والد لونا (يؤديه الممثل فارس الحلو)، حيث نراه يجادل شخصاً ما على الهاتف في جريدته بخصوص حذف مزمع لمقالته. الصحافي غاضب، حتى أنه لا يتمكن من سماع ابنته لونا التي تعيد مراراً على مسامعه أن غداً عيد ميلادها. تملّ البنت، يطلب منها أن تعمل فوتوكوبي للمقالة، تأخذ دراجتها، وتمرّ على صديقها الطفل أسامة (هو نفسه طفل السيارة المدخن). في طريق العودة يجلسان على مقعد مطلّ من سفح قاسيون على دمشق، يتجادلان حول جمال دمشق، البنت تقول إنها تحب دمشق، فيما الولد يصرخ بأنها بشعة، حينها يركل الأوراق المصورة (المقال) برجله فتتطاير، لتكمل مشروع الولد والبنت في إلصاق المقال على حيطان المدينة.

العلاقة بين الولد والبنت (أليسار كغدو، محمد أمين عباس) بريئة، لذيذة وحالمة. البنت تعشق الشام، وتحب فيها رائحة الخبز والياسمين، بخلاف الولد. كلاهما حالم، يجلسان في السيارة الحمراء ويتخيلان أنهما يتجولان هنا وهناك. الولد يروي أحلام البنت، وكيف أنها تصدق أن الحلم يصبح حقيقة بمجرد أن ترسمه على الحيطان. ترسم شمساً بالطبشور، وفوراً تراها شمساً حقيقية. كما لو أنها فيروز في مسرحية «المحطة» حين تقول «الانتظار خلق المحطة وشوق السفر جاب الترين (القطار)». لا شك أن الولد أكثر سخطاً وغضباً، يعبر عن توقه إلى الحرية بطريقته، الحالمة والغاضبة.

كلما اختلف العاشقان الصغيران يجدان ملاذهما عند أبي زهرة (فايز قزق)، الطيار السابق (هكذا يوحي حبه للفضاء) والذي يبدو أنه ممنوع من التحليق لسبب ما فيجد ضالته في العيش مع الحمام والحلم المستمر بالتحليق ورؤية دمشق من فوق. ويبدو أنه قد بات له مهمة إضافية دائمة هي إصلاح ذات البين بين الطفلين.

حين تعود البنت مع دراجتها من احتفال صغير بعيد ميلادها الذي صمّمه رفيقها أسامة في سيارته الحمراء، سنرى أن سيارة رجال الأمن قد اعتقلت والدها. تركب دراجتها وتمضي وراء السيارة، فيما الولد يصرخ بها أن تعود، عيناها مسمّرة تجاه الأب، وعينا الأب داخل السيارة مسمّرة تجاهها، إلى أن تتعرض البنت لحادث سير. لا نعرف ما حلّ بها، لكننا نرى البالون الأحمر الذي كان في يدها يصعد إلى السماء، فيما عجلة الدراجة الهوائية مستمرة في الدوران. في المشهد التالي سنرى الطفل أسامة وقد أشعل أعوادا ورمى بها إلى السيارة الحمراء المركونة لتشتعل. تالياً سنراه يصعد الدرج المؤدي إلى بيت لونا، وهو يروي كيف عثر على هدية حضرها الأب لعيد ميلاد لونا، التي كانت عبارة عن لعبة تصور طفلاً وطفلة، كما يعثر الولد على منظار لونا، فيقول لنفسه سأرى ما الذي كانت تراه لونا، فنرى بعيني المنظار نفسه، العجوز الأعمى وقد نهض عن كرسيه ومضى، طاولة المقهى وقد خلت من الشبان، والسطوح من الأطفال، كما نرى بنتاً وحيدة من غير حبيبها، هكذا سيختم الولد مسلّماً بكلام صديقته الطفلة الراحلة «أي والله، الشام حلوة».

يبدو فيلم «شمس صغيرة» وكأنه مصنوع من مادة الأحلام، إنه رومانسي الطابع، يحاول أن يروي فظاعة حياة السوريين بأكثر الأشكال رومانسية، قصة حب بريئة بين طفلين، رسوم بالطباشير على الحيطان، بالون أحمر، بنت ودراجة هوائية، سيارة حمراء، عاشقة على سطح بيت، ولد وطائرة ورقية، بل يمكن القول إن حادث العنف الختامي، أي حرق الولد للسيارة، ينطوي على معنى رومانسي، حيث الرغبة بتغيير العالم مرة واحدة. هذا بالإضافة إلى أن الفيلم جهد في أن يقدم صورة جميلة (بصمة مدير التصوير البارع حنا ورد واضحة)، لقد حول العشوائيات، وفوضى السطوح إلى مشاهد جميلة.

الماغوط محذوف أيضاً

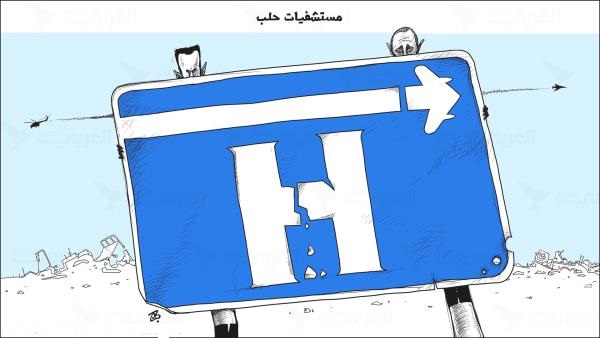

لقد مرّ على إنتاج الفيلم حوالى سبع سنوات، ومع ذلك لم يعرض سوى مرتين، الأولى في «مهرجان قرطاج السينمائي» في تونس العام 2008، ونال حينها التانيت البرونزي، وفي مهرجان سينمائي في بلجيكا حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة العام 2009. هو لم يعرض حتى في دورات «مهرجان دمشق السينمائي». من يرى الفيلم سيدرك لماذا التعتيم والإهمال. لقد خاض الفيلم ومشتغلوه معركة قاسية مع رقابة «المؤسسة العامة للسينما»، الجهة المنتجة للعمل، كانت نتيجتها نجاة الفيلم بثماني عشرة دقيقة، هي مدة الفيلم، واستئثار الرقابة بحوالى أربع دقائق محذوفة.

«مؤسسة السينما» قالتها صراحة لمشتغلي الفيلم: «لم يمرّ في تاريخ «المؤسسة» أقوى من هذا الفيلم، فهل تريدون أن تخربوا بيوتنا؟». وعلى ذلك قرّر الرقيب حذف المشاهد التالية: صوت الكاتب، الصحفي وهو يقرأ مقالته التي يجري تعليقها على حيطان المدينة. المقالة في الواقع كانت نصاً نثرياً غاضباً من نصوص الشاعر محمد الماغوط، ما يعني في النتيجة أن الرقابة استقوت على نص الماغوط وحذفته في الوقت الذي كانت السلطات تحتفل بالماغوط وتكرّمه هنا وهناك. نص الماغوط يبدأ بالكلمات التالية «السنابل تهرب من العصافير، والعصافير من الغربان، والغربان من النسور»، وهو منشور تحت عنوان «خواطر لا تسر الخاطر: عن الأحياء والموتى والمحتضرين».

كذلك قامت الرقابة بحذف مشهد جندي بلباسه العسكري يقدم وردة حمراء لفتاة، ولا ندري أي إساءة تراها الرقابة في هكذا مشهد. هذا عدا عن اعتراضها على لباس الجندي لأنه يبدو بلباس «سرايا الدفاع»، وهذه الأخيرة فرقة عسكرية تشبيحية اشتهرت في ثمانينيات القرن الماضي بالتنكيل بالسوريين.

ومن بين ما حذف أيضاً مشهد يوضح أن كشّاش الحمام، أبو زهرة، طيّار حربي سابق، قالت المؤسسة حينها «هل تريدون تحويل أبطال حرب تشرين إلى كشاشي حمام؟». هذا بالإضافة إلى حذف مشهد البنت وهي تنزع الورقة الأولى في الروزنامة، والتي تحمل تاريخ السادس من تشرين، أي تاريخ حرب تشرين التي طالما تغنى بها النظام. وهناك أخيراً حذف مشهد طويل يصور اعتقال الكاتب والتنكيل به. من الأمور التي اعترضت عليها الرقابة أيضاً، ولم يكن من سبيل إلى حذفها، الجدل بين الطفلين حول حلاوة الشام وبشاعتها، وكذلك سجلت الرقابة اعتراضها على الصورة الشرسة للولد.

الآن نفهم تماماً لماذا أهمل فيلم جميل كـ «شمس صغيرة»، ولماذا أهمل مخرجه وهُمّش من قبل النظام ومؤسساته، لكن ما لا يمكن فهمه لماذا أُهمل من قبل معارضين للنظام، فهل ينبغي أن يكون المرء، سينمائياً كان أم غير ذلك، جزءاً من قبيلة، شلّة، حزب، حتى يأخذ طريقه إلى الناس؟!

القدس العربي