محمد جمال باروت والجدل «الكسرواني» حول ابن تيمية/ وسام سعادة

يلتقط الباحث السوريّ محمد جمال باروت نقطة إنزلاق مشتركة وقع فيها المؤرّخون اللبنانيّون الذين خاضوا في موضوع الحملات التي جرّدها المماليك على بلاد كسروان. جلّهم يربط الحملات الثلاث التي أعقبت فتح السلطان قلاوون الصالحي الألفي لمدينة طرابلس عام 1289 وانتهاء ممالك الفرنجة في ساحل الشام، بفتوى للفقيه الحنبلي ابن تيمية الحراني، ويفترضون ضمناً أنّ هذه الحملات لم تكن لتتم من دون فتوى تشرعنها.

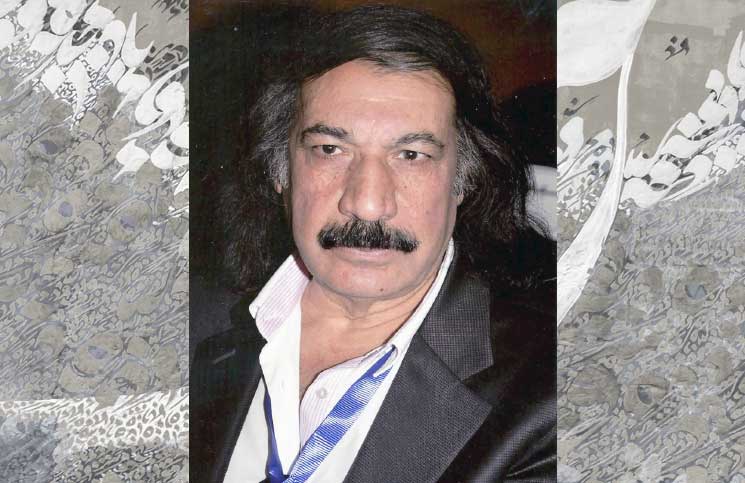

يميّز باروت بين مشاركة ابن تيمية في هذه الحملات، مفاوضاً ومحرّضاً ومقاتلاً، ومطوراً لخطاب فقهي سياسي بصددها، وبالأخص في رسالته إلى السلطان الناصر ابن قلاوون، في أعقاب ثالث هذه الحملات (1305م) وأكبرها، التي انتهت بخراب بلاد كسروان، بشراً وحجراً وشجراً، (وهي تعني بتقسيمات اليوم كلا من كسروان والمتن في جبل لبنان)، وبين الفتوى التي لا أصل لها، ولا دليل على نصّها في الآثار التاريخية، والتي لو أحتاجها سلاطين ذلك الوقت أو نوابهم لعرضوها على فقهاء دمشق لا على فقيه واحد بعينه. كتاب محمد جمال باروت «حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيمية» الصادر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات هو بحث «فرعي» فرض نفسه على الباحث وهو في صدد الإعداد لبحث أوسع يتعلق بتاريخ الفرق الشيعية والعلاقات السنية الشيعية في بلاد الشام.

و«الفرعيّ» هنا، من ناحية نسبة الجزء إلى الكلّ، ليس فرعياً أبداً من ناحية استجماع الشروط المنهجية والمعرفية للتمكن من تاريخ الجماعات الدينية – السياسية في بلاد الشام. فهناك إلى حد كبير عقبة معرفية في هذا الصدد، فرضتها «لعبة لبنانية» متواصلة، يتزاحم فيها جيلاً بعد جيل، عدد من المؤرّخين المذهبيين بقصد إثبات من هي الجماعة الدينية التي كانت ضحية الحملات المملوكية على كسروان، ومن المستفيد منها بالنتيجة. فبينما لم تذكر المدونات التاريخية الإسلامية في القرن الرابع عشر أن هذه الحملات استهدفت المسيحيين، وبينما اعتبر الأب اليسوعي هنري لامنس أن الموارنة لم يتجاوزوا نهر ابراهيم بإتجاه كسروان قبل القرن الخامس عشر، فقد وجد المطران يوسف دبس (ت1907) أن حديث مؤرخي المرحلة المملوكية عن قتل وأسر جميع ما في المنطقة المستباحة «من الدرزية والكسروانيين وغيرهم من المارقين» كاف لإثبات أنّ الكسروانيين المقصودين هم الموارنة. وهذه مغالطة تاريخية بالنسبة إلى مؤرخ «أرثوذكسي» المذهب كأسد رستم، أو «بروتستانتي» ككمال الصليبي، فالأخير يعتبر أن الموارنة لم يصلوا إلى كسروان قبل منتصف القرن السادس عشر، بتشجيع من آل عساف التركمان السنّة لتحقيق التوازن مع الشيعة. أما فيليب حتي الذي يقول بوجود القليل من الموارنة واليعاقبة في كسروان زمن الحملات المملوكية، فإنّه يعتبر أن الحملات استهدفت الدروز بالأساس.

وقد جاء «اكتشاف» المؤرخين المتأخر لرسالة ابن تيمية بعد الحملة الثالثة، إلى السلطان المملوكي، وفي بداية الحرب الأهلية اللبنانية، ليشعل سباقاً بين «يقظات ذات» مذهبية مختلفة. فثمّة «المؤرّخ الدرزي» (ٍسامي مكارم نموذجاً) الذي طوّر سردية حول إمارة تنوخية قائمة في وادي التيم والشوف وكسروان منذ الفتح العربي، و»المؤرخ الشيعي» (محمد علي مكي) الذي نفى وجود الدروز في كسروان، وأعتبرها متصفة بنزعة استقلالية نتيجة لطابعها الجبلي ومذهبها الشيعي، في مواجهة ما يحدها جنوباً من دروز، وشرقاً من السنة، وشمالاً من المسيحيين. وثمّة «المؤرّخ السنّي» (حالة عمر عبد السلام التدمري) الذي انتهى إلى أنّ الحملات استهدفت «النصيريّة»، واعتبر أنّ هؤلاء هم «المتاولة» وليس الشيعة الإثني عشرية، بل بنى «معادلة رياضية مذهبية» تعتبر أن النصيرية هم المتاولة وهم أهل الظنون أو الفرقة الظنية التي ربطها بجبال منطقة الضنية شرق طرابلس. ويلاحظ باروت أن الصليبي يتفق مع تدمري هنا في أن اسم المكان (الضنية) هو تصحيف للاسم المذهبية (الظنّية)، لكن الصليبي يختلف عن تدمري في أنّه يرى أن اسم «الظنية» أطلق على فرقة إسماعيلية، دون أن يقدّم أي دليل.

هذا، وقد انضمّ المؤرّخون العلويّون بشكل متأخر إلى هذه «اللعبة اللبنانية» (أحجية من الجماعة – الضحية في حملات المماليك بكسروان؟): محمد هواش، ذهب إلى أن الدروز كانوا هدف الحملة، لكنها شملت أيضاً علويي كسروان الذين نزحوا عنها، واندمجوا في عشائر الخياطين بجبل العلويين. أما اميل آل معروف، فذهب إلى أن «الكسروانيين الحقيقيين» كانوا من العلويين. في بعض هذه الأعمال التأريخية – المذهبية، لم يكتفَ فقط بإظهار من ضحية غزوات المماليك، بل أيضاً بالبحث عن محرّض، وكثيراً ما كان المتهم بالدسّ هم التنوخيون الدروز بالنسبة إلى المؤرخين الشيعة والعلويين، في حين تقاطع المؤرخون الشيعة والدروز على اعتبار الموارنة هم المستفيدون عملياً من «الفتح السني» لكسروان، لأنه سمح لهم تدريجياً باستيطان هذه البلاد. ما يلاحظ في كل هذا الصراع المذهبي على تأريخ الحملات المملوكية هو أنّ صورة ابن تيمية، كصاحب فتوى لتشريع تخريب كسروان، بقيت ثابتة، سواء تبريراً لموقفه هذا، من ناحية بعض المؤرخين السنّة، أو لناحية تحميله وزر إضفاء المشروعية الدينية على ما حصل. من هنا أهمية الإسهام الذي يقدّمه باروت: إعادة هذه الحملات إلى سياقها التاريخي، سياق ما بعد ابتعاد خطر الفرنجة من سواحل الشام إلى قبرص، وصعود الصراع بين السلطنتين المملوكية السنية، والتتارية – الإيلخانية، التي كانت لا تزال هجينة دينية، قبل أن يحسم أمرها للتسنن هي أيضاً.

بالتوازي، شيخ الإسلام ابن تيمية، تطوّر من مرحلة إلى أخرى، بنتيجة هذا الصراع المملوكي – الإيلخاني، وما أصاب دمشق منه بعد استسلامه للتتار الإيلخانيين عام 1299، وخروج علمائها، بمن فيهم ابن تيمية، لطلب الأمان من السلطان غازان التتاري. برّروا طلب الأمان بخروج حكام مصر والشام عن الدين الصحيح، لكن ما حدث أنّ جيش غازان، وكان كثير من ضباطه من الشيعة، وثلثه من المسيحيين، كان وبالاً على المسلمين السنّة، وبالأخص على الأقلية الحنبلية. تصلّب ابن تيمية بإزاء الشيعة يقرأ في هذا الإطار. بعد جلاء التتار عن دمشق، صار همّه أن لا يعودوا إليها ثانية، وأن لا تتكرر المهانة، وبإزاء من قال إن التتار يتبعون أصول الدين طوّر مقولة «الطائفة الممتنعة» حيث اعتبر أن كل طائفة تقول بأنها مسلمة ولا تلتزم شرائع الإسلام يجب قتالها حتى تلتزم بالشرائع، وإن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه لا يسقط واجب القتال. وباروت الذي يعيد فقه الطائفة الممتنعة إلى ظرف تاريخي محدّد، يلاحظ في الوقت نفسه أن بلورة هذا المفهوم كان بديلاً عن إشكالية التكفير. بخلاف مقولات التكفير، يخضع قتال الطائفة الممتنعة رأساً إلى السياق السياسي. وهكذا نجد، أنّ ابن تيمية، قبل عام من الحملة الثالثة، الكبرى، على كسروان، عبّر عن موقف ايجابي تجاه «الفداوية» من النزاريين الإسماعيليين، في مواجهة خطر عودة الفرنجة من ملجأهم في قبرص. بالتوازي، سيطوّر ابن تيمية بعد الحملة الثالثة مفهوماً جديداً، وهو مفهوم «الدار المركبة»، أي إمكانية وجود مدينة لا هي في دار الإسلام ولا في دار الحرب.

تصلّب ابن تيمية تجاه المخالفين في العقيدة بعد محنة دمشق أيام غازان، لكنه تطرّف أكثر بعد مشاركته في الحملة الكسروانية الثالثة. ما أفتى بهذه الحملة، لكنه باركها كغزوة شرعية، ودافع عن قطع الأشجار فيها، مقارناً ذلك بقطع الرسول لنخيل بني النضير، وبغاية عملية حربية في الوقت نفسه، منع الأعداء من الاختباء. لكن تطرّف ابن تيمية هذا اصطدم بمراكز القوة سواء فقهاء الأشعرية أو مشايخ الصوفية في دولة المماليك. المفارقة المركبة التي يخلص إليها باروت: في الوقت نفسه الذي خمد فيه الصراع المملوكي – الإيلخاني، بنتيجة ابتعاد الإيلخانيين عن التشيع والتزامهم بالتسنن، بدءاً من عام 1316، لم يعد ابن تيمية يركز على التتار ولا على الشيعة، إنما يغرق في الخلافات الفقهية مع الأشاعرة (وليس بالخلافات الكلامية معهم حول الصفات كما كان الحال سابقاً). بالتوازي، سيدخل شيخ الإسلام في متاعب وملاحقات ومحاكمات واعتقالات لا تنتهي، وقد توفي في آخر الأمر في سجنه بقلعة دمشق، وكتبه مصادرة. توفي عام 1328، أي بعد سنتين من وفاة العلامة الحلي الشيعي، الذي كان في صف الإيلخانيين فيما مضى، والذي ساجل ضده ابن تيمية بعنف في «منهاج السنة». يلاحظ باروت أن «ابن تيمية والحلي سيتحولان بعد موتهما الفيزيائي إلى غريمين مستمرين وشديدي النزاع طول القرون اللاحقة»، وإلى يومنا. لكن الأهم، أن المؤسسة الفقهية الأشعرية المملوكية التي همّشت ابن تيمية الأخير هذا، واعتقلته وسجنته، حاربت أيضاً أخصامه من أنصار مدرسة ابن عربي من المتصوفة، وأقرت بقتل من يسبّ الشيخين أبو بكر وعمر، في حين أن ابن تيمية أنكر صحة حديث «سب الصحابي ذنب لا يغتفر». يميّز باروت بين مرحلة «الإحياء السنّي» التي كانت آخر لحظاتها هي ابن تيمية، وهي مرحلة اشتملت حتى على التحالف مع بعض الفرق الشيعية في بعض الفترات، وبين مرحلة «الفرض والتكريس» بعد ذلك، التي كان ابن تيمية ضحية لها ملاحقاً وسجيناً، ثم رمزاً من رموزها من خلال انتزاعه من سياقه واعتبار كتاباته وأفعاله غير مقيّدة بزمان ومكان، وهذا جزء مما يعتبره باروت مراوحة في الزمن المملوكي: «كأننا ما زلنا نعيش ذهنياً في الزمن المملوكي، سواء أكنا خلدونيين، أم مقاصديين، أم أشعريين، أم سلفيين».

كاتب لبناني

القدس العربي