مطالب التغيير السوري وآلياته

د. عبدالله تركماني

بعد أن تجاوز الشعب السوري حاجز الخوف وانتفض في وجه الاستبداد متحدياً قبضته الحديدية التي أمسكت بالمجتمع طيلة العقود الأربعة الماضية، يستحيل أن يقبل أن تُحكَم سورية بالطريقة القديمة، وأن يقبل باحتكار السلطة من قبل أية جهة سياسية أو فئة اجتماعية تحت أية ذريعة أو شعارات. لقد سقطت نظرية التحام الشعب بالقيادة، ومعها نظرية أنّ الشعب تكفيه شعارات الممانعة فحسب.

لقد رأينا، خلال الأشهر الخمسة للثورة السورية، البلد الذي جرى اختزاله طوال عقود بشخص واحد يتحلق حوله حفنة من الأعوان، هو بلد واسع، فيه طلاب حرية وكرامة ومواطنة بمئات الألوف، وفيه معارضون كهول وشبان، ونساء ورجال، وفيه أناس يستشهدون ويُعتقلون ويتعرضون للتعذيب، هو مجتمع أكثر اتساعاً وتركيباً من الأطر السياسية الجامدة الضيقة المفروضة عليه بالقوة منذ عقود.

إنّ للحالة السورية الراهنة أسبابها العميقة: تفاقم غير مسبوق للفقر والبطالة وفشل السياسات التنموية والخدمات، ونظام الامتيازات الاجتماعية والفساد الإكراهي الذي تديره الأجهزة الأمنية بصورة خاصة. هناك تعديات شاملة على حقوق المواطنين المدنية والسياسية أصبحت بمرتبة نظام عام شامل، وهناك سلب للحقوق يطال الكرامة الإنسانية نتيجة لنظام الدولة الأمنية وغياب الحد الأدنى من الحريات ومؤسسات الرقابة النزيهة ومرجعية القانون والعدالة.

لقد تجمعت لدى أغلبية الشعب السوري مؤشرات تظهر أنّ هذا النظام بات محنطاً وعصياً على الإصلاح، لأسباب عديدة منها الخلل العميق في تركيبته الداخلية نفسها، وطريقة فهمه لدوره وموقعه من الدولة السورية، ولطبيعة الهياكل التي أنشأها انسجاماً مع تلك التركيبة وهذا الفهم. فقد انتفض السوريون في وجه الدولة الأمنية التي استبدت في كل مجالات عيشهم، وقرروا أنه لا بد من التغيير على كل المستويات الوطنية.

إنّ السلطة السورية تنهض على مركّب سياسي – أمني – اقتصادي، هو ما لا معنى لأي تغيير في البلد من دون تفكيكه، حسب تعبير الكاتب والناشط ياسين الحاج صالح. هذا المركّب هو ما يتعين تغييره، بما يعني شيئين أساسيين: أولهما، طي صفحة الحكم الأبدي الوراثي واستعادة أصول النظام الجمهوري. وثانيهما، رفع الحصانة عن الأجهزة الأمنية وإخضاعها للمساءلة القانونية، وتغيير بنيتها وعقيدتها بحيث تصبح معنية بأمن السكان والبلاد، لا بأمن السلطة فقط.

وفي سياق الثورة السورية من أجل التغيير فإنّ القوى الحقيقية، التي تنزل إلى الشارع، أصحاب الثورة الذين قدموا ويقدمون حتى الآن الشهداء من أجل الحرية وإعادة الكرامة للشعب، لها يعود كل الحق بتحديد مطالب التغيير. إذ بلغت بسقف مطالبها ضمان الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، مع المطالبة بمحاكمة رؤوس الأجهزة الأمنية وقادة الشبيحة. وهي تتبنى، بشكل واضح، تصوراً مستقبلياً لسورية: ديمقراطية، دولة كل مواطنيها، ودولة قانون وحريات عامة وفردية تنبذ العنف والطائفية. وهكذا، لابد من تغيير سياسي جذري، يبدأ من صياغة دستور جديد بعد إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، تضمن الحقوق الكاملة لكل مكونات الشعب السوري والمشاركة السياسية لها.

والسؤال الرئيسي هو: كيف يمكن أن يتحقق الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في سورية؟ أي كيف يتم تفكيك النظام الشمولي والدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي على نحو يؤسس لديمقراطية تشكل أساساً للتغيير بكل مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يفرضه ذلك من إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة؟

إنّ التحولات العميقة التي تشهدها المجتمعات الإنسانية جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان أحد علامات العصر، وأحد المعايير الأساسية للسير في الطريق الذي ترسمه التحولات الكبرى التي نشهدها الآن. إذ صارت الديمقراطية ضرورة لا غنى عنها، واختياراً لا مفر منه، فهي معيار صلاحية الاختيارات الأخرى على صعيد السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة، إنها ما يمنح هذه الاختيارات جميعها بعدها الإنساني. ولا يمكن تمثّل هذه التحولات بعمق إلا في إطار الدولة الحديثة التي تقوم على أسس ثلاثة: فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسنها. بحيث يُنظَر إلى الدولة باعتبارها حقلاً يعكس تناقضات البنية الاجتماعية وتوازنات القوى فيها.

إنّ ما يحدث في سورية منذ خمسة أشهر يمثل، في أحد أبعاده، محاولة استرداد السياسة وممارستها عبر تجاوز مرحلة عقد من اللعثمة التي كانت تصيب لغة بشار الأسد منذ وراثته السلطة، كلما تحدث عن حزمة إصلاحات ستقوم بها السلطة، التي تعلم جيداً أنّ الإصلاح السياسي الجدي سينهي النظام الشمولي الذي تنتمي إليه وتدافع عنه، وسيضع حداً لرموز الفساد وأصحاب الامتيازات، وأنّ الشعب لن يقبل بعد اليوم إلا باستعادة حقوقه المشروعة ومحاسبة من نهبوا ثروات البلاد وأوغلوا في قتل المواطنين واعتقالهم وتعذيبهم.

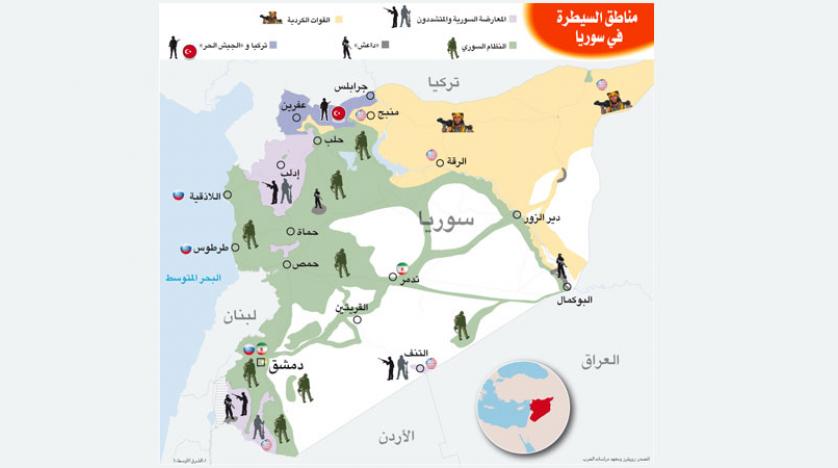

إنّ مضمون التغيير في سورية هو الخروج من هذا النظام المتلعثم إلى أوضاع تكفل لعموم السوريين حريات وحقوقاً وأمناً، وفرصاً أوسع للترقي الاجتماعي والسياسي. خلاصة الأمر اليوم أنّ السوريين متفقون على مبدأ تغيير النظام، بما يعنيه من تغيير أنماط حياتهم في التفكير والتدبير، غير أنّ ثمة تمايزاً في المستويات التي ينبغي أن يذهب إليها هذا التغيير. فأهل النظام يرونه لا ينبغي أن يتعدى إصلاحات محكومة في حدوده، وتحت قيادته. فيما يطالب شباب الثورة بانتقال نحو نظام مغاير يقوم على الديمقراطية والتعددية والمواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وفي ظل واقع الاختلاف هذا يظهر كلام تركي، أخذ يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة، عن نظام انتقالي يكون حلقة وسيطة بين النظام الحالي والنظام المقبل، بما يمكن وصفه بأنه اجترار لخطاب يمهل القمع مزيداً من الوقت، وهذا ما حصل فعلاً خلال الأسبوع الماضي في حمص ودير الزور ومعرة النعمان واللاذقية …

وبالرغم من التوصيف السابق تبقى أسئلة المرحلة هي: هل يكون النظام الانتقالي مفتاحاً لتوافق سوري عام على محتوى التغيير المقبل، وفسحة لانتقال سلمي وهادئ نحو نظام جديد في سورية؟ وهل يستطيع هذا النظام أن يقوم بعملية إعادة بناء تنقله من حالة النظام المأزوم، المساهم في إنتاج الأزمة إلى حالة المشارك في معالجتها؟ وهل ينقل الرئيس سلطاته إلى واحد من أهل النظام الذين لم يلوثوا أيديهم بالفساد والجرائم ضد الشعب، مع إعلان فوري لوقفٍ تام لاستخدام السلاح والشبيحة ومنع الاعتقال، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وإعلان عفو عام عن جميع المحكومين السياسيين والمبعدين خارج البلاد وعودتهم دون قيد أو شرط، مع الدعوة إلى مؤتمر وطني عام تشارك فيه كل المكونات الوطنية الناشطة والفاعلة تحت إشراف نزيه (عربي وإقليمي ودولي)، تنتج عنه حكومة انتقالية مكونة من كفاءات وطنية مستقلة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر تعمل على متابعة وضمان الانتقال السلمي للسلطة، وصياغة دستور جديد يؤسس لدولة مدنية مبنية على الحرية والعدالة والديمقراطية تُتداول فيها السلطة سلماً، ويؤصل لإصدار قانون للأحزاب السياسية يؤسس لحركة سياسية مدنية ديمقراطية تداولية، وانتخابات برلمانية حرة تتم في الفترة نفسها؟

إنّ الإجابة بحاجة إلى كثير من التمعن والترقب لما ستحمله الأيام القليلة القادمة، إذ أنّ تماسك أهل النظام لا يعني بالضرورة تجانس مكوناته، فالمستجد الذي أفرزه الحراك الشعبي استطاع خلخلته، وهو ما فرض عليه إعادة النظر في بعض سياساته وممارساته. فإذا استمرت عملية توريط الجيش في تمشيط المدن والبلدات السورية فإنّ انقسامه، خاصة على مستوى الرتب العليا، سيصبح مسألة وقت، وربما في النهاية يتخذ الكثير من قياداته قراراً بحماية المتظاهرين مما سيدخلها في صراع مع الأجهزة الأمنية وكتائب الفرقة الرابعة ذات التسليح والتدريب الجيد، وهو ما يضع وحدات الجيش على المحك ويحتم على القيادات العليا اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الجيش ولمصلحة المتظاهرين. وهو سيناريو يحتاج إلى بعض الوقت حتى تتأكد القيادات العليا من ولاء الرتب الدنيا لها في حال اتخذت قراراً بالانشقاق، كما يعتمد على استمرار الحراك الشعبي وتصاعده في أكثر من مدينة وبلدة ومحافظته على سلميته.

ولعل ما طرحه ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في مشروع بيانه الختامي، الذي سيقدم إلى مجلسه الوطني الثاني الذي سيعقد قريباً داخل سورية، يساعد على بلورة سبل الدخول في مرحلة انتقالية يجري التوافق على أسسها من خلال مؤتمر وطني جامع، تحت عنوان التغيير الديمقراطي وتحديد مستقبل البلاد وطبيعة نظامها السياسي، يضم ممثلي الشباب الثائر وممثلي منظمات المجتمع المدني السوري وممثلي المعارضة، ومن كانت أيديهم نظيفة من دماء الشعب أو ثروة الوطن من أهل النظام، بهدف الكشف عن الممكنات في الواقع السوري، وبناء أولوياتها وتوازناتها عبر منهج عقلاني هادئ.

إنّ سورية تواجه فرصة تاريخية تمكّن من إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة، بالاعتماد على تضافر جهود جميع النخب الفكرية والسياسية دون استثناء، فلا يجوز تفويت هذه الفرصة التي خلقتها الثورة السورية، بل الحرص على الانتقال الديمقراطي الهادئ والممأسس، الذي يفتح الآفاق أمام إعادة صياغة الحياة السياسية السورية على أسس جديدة. فلم يعد هــناك مجال اليوم للخوف من التغيير في سورية، أو للنظر إليه على أنه قد يهــدد الاســتقرار، وهو يعــني أنّ الأوان قد آن لمشاركة الجميع على تحقيقه دون حذر مبالغ فيه، وبعيداً عن الحسابات التقليدية، لأنه أصبح المدخل الأكيد وربما الوحيد إلى الاستقرار الحقيقي الذي يبحث عنه الجميع.

إنّ نماذج التغيير التي عرفها العالم، بعد سقوط جدار برلين في عام 1989، تفيد أنّ التغيير هو ما ينتج البدائل، وليست البدائل الجاهزة هي ما يُحدث التغيير.

‘ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

القدس العربي