معركة القصير: سقوط الهالة.. بعد إماطة اللثام: صبحي حديدي

صبحي حديدي

إذا لم يكن امرؤ ما ديماغوجياً بالفطرة، يخلط حابل الغد بنابل اليوم والأمس، خبط عشواء؛ وهو ليس موالياً أعمى للنظام السوري، أو لأيّ من حلفائه، وخاصة ‘حزب الله’ وإيران، دون استثناء روسيا بالطبع؛ وليس ‘يسراوياً’ بالمعنى الأشدّ ابتذالاً للمفردة، ما يزال يرى الانتفاضة السورية ‘صناعة صهيو ـ أمريكية’، تشارك في تنفيذها قطر والسعودية و’القاعدة’، فضلاً عن دول الاستعمارَين القديم والجديد في الغرب، وما تبقى من قوى سايكس ـ بيكو… فإنّ أيّ امرىء لا يتحلى بواحد من هذه الميول، أو بها جميعها متشابكة متراكبة، ويمتلك من حسّ الضمير والعقل مقدار الحدّ الأدنى، سوف يحتفظ من تغطيات دخول ‘حزب الله’ إلى بلدة القصير السورية، بتلك المشاهد التي تصوّر الدمار التامّ، المذكّر بذلك الخراب العميم الذي حاق بمدينة مثل ‘غرنيكا’ الإسبانية، سنة 1937؛ أو مدينة هوي، ثالث مدن فييتنام، سنة 1968.

فإذا كان المرء سورياً، وليس بالضرورة ابن أيّ من بقاع الجولان المحتلّ، فإنّ من العسير عليه استبعاد مشاهد تقويض بلدة القصير، بسبب عمليات القصف الجوي (أكثر من 80 غارة مباشرة)، والصاروخي (حيث لم يتردد النظام في استخدام الـ’سكود’)، والمدفعي (بالدبابات والمدفعية الثقيلة والراجمات)، طيلة ثلاثة أسابيع متعاقبة؛ بالمقارنة مع مشاهد تدمير مدينة القنيطرة، على يد الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب 1973. ثمة فارقان، هنا، مع ذلك: أنّ إسرائيل كانت عدوّ السوريين، والعرب، التاريخي، ومخفر الولايات المتحدة والإمبريالية العالمية المدلل المدعوم بالسلاح والمال، أوّلاً؛ وأنها دمّرت المدينة بعد الانسحاب منها، وليس على رؤوس ساكنيها المدنيين العزّل، ثانياً.

وقد يرفع ‘ممانع′ عقيرته بالشكوى من أنّ المقارنة مع إسرائيل غير واردة، أو هي ليست ‘وطنية’، أو ‘غير لائقة’، حتى إذا جاز القول إنّ قوّات النظام الموالية صارت عدوّة الشعب السوري منذ أن قابلت احتجاجاته السلمية بالذخيرة الحية، قبل الانتقال إلى استخدام صنوف الأسلحة كافة. بيد أنّ ذلك كله لا يلغي وجاهة المقارنة، بالمعاني المادّية المحسوسة والملموسة والمرئية، بين خراب وخراب؛ أياً كانت وجاهة السجال في ‘وطنية’ استذكار العدوّ الإسرائيلي إزاء ممارسات النظام السوري الوحشية، أو في ‘أخلاقية’ وضعهما على مصافّ متوازية من حيث استهداف البشر والحجر والزرع والضرع، وعدم التعفف عن تسخير أيّ سلاح ناري، وأية طاقة تدميرية، بما في ذلك الغازات السامة والأسلحة الكيماوية، لإلحاق أقصى الأذى بـ’العدوّ’… كما تقول لغة إعلام النظام في وصف المعارضة، المدنية منها أو المسلحة.

أمّا إذا كان المرء في عداد 40 ألفاً من أبناء القصير، وغالبيتهم الساحقة من النساء والشيوخ والأطفال، ممّن حوصروا في البلدة على امتداد ثلاثة أشهر، وشهدوا من الأهوال والأرزاء ما يتوجب أن يندى له أيّ جبين ذي ضمير؛ فما الذي يتبقى في نفس ذلك المرء من ‘وطنية’، إذْ يشهد بعض مقاتلي ‘حزب الله’، ممّن سبق له أن ألجأهم في بيته إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006، وهم يستبيحون البيت ذاته، ويعيثون فيه ذبحاً وتدميراً؟

وماذا يقول في بعض أهل الضاحية الجنوبية، في بيروت، ممّن فتحت لهم القصير صدور أبنائها قبل أبوابها وبيوتها، مراراً وتكراراً منذ الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982، وهم يوزّعون الحلوى احتفاءً باجتياح… القصير؟

وهنا، أيضاً، هل ألحق العدوان الإسرائيلي خراباً بالضاحية الجنوبية يماثل (وقد يقول البعض: يفوق) الخراب الذي حاق ببلدة القصير، ويوزّع أنصار ‘حزب الله’ الحلوى احتفاءً به؟

وإذا كانت المعركة بين إسرائيل والعرب، سوريين ولبنانيين خاصة، تضرب بجذورها عميقاً في تاريخية القضية الفلسطينية، وفي كفاح الوجود ـ أو حتى الحدود، لمن يشاء! ـ مع الكيان الصهيوني الاستيطاني والعدواني، وظهيرته الإمبريالية العالمية، وما إلى هذه وسواها من عناصر الصراع؛ ثمّ إذا كانت المعركة بين الشعب السوري وسلطة ‘الحركة التصحيحية’، الأمنية والعسكرية والمالية، قد اتضحت طبيعتها، فانتفى منها أي لبس حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه النظام على قاعدة ‘الأسد، أو نحرق البلد’؛ فما المعركة التي ينتشي لها ‘حزب الله’، إلى هذه الدرجة الهستيرية، في هذه البلدة تحديداً: القصير، ملاذ شيعة الجنوب اللبناني، وبعلبك، والضاحية الجنوبية؟

وهيهات لامرئ عربي، في المقابل، أن يمتلك من طاقات التسامي على جذور العقيدة والمذهب والشعور والعصبية، أو مخلّفاتها المترسبة عميقاً في التربية العائلية والذاكرة الفردية والجَمْعية؛ فلا يرى في إسقاط القصير على هذا النحو، وتخريبها بهذه الوحشية، جولة جديدة للنزاع السنّي ـ الشيعي، وتداعيات متجددة لثارات عمرها يرتدّ إلى 1400 سنة خلت. لا يكفي أن يوظّف حسن نصر الله، الأمين العام لـ’حزب الله’، كامل طاقاته في البلاغة والخطابة حول تنزيه أنصاره عن حميّة النوازع الشيعية في قتالهم داخل سورية؛ ولا يكفي أن يتحذلق أمثال نعيم قاسم، نائب الأمين العام، بالقول مثلاً: ‘نحن نواجه التيار التكفيري لأنه لا يمثّل السنة بل الإرهاب، ونحن مستعدون لأوسع العلاقات بين السنّة والشيعة وجميع المسلمين، وسنحافظ عليها بوجه التيار التكفيري الغاصب’.

يكفي، في المقابل، أن ينصت المرء إلى ما يردده جمهور ‘حزب الله’، أثناء مراسم تشييع أحد قتلاه، من عبارات تفتقر بالضرورة إلى مهارات نصر الله اللفظية وحذلقة قاسم التجهيلية، ولكنها توفّر التعبير الأصدق عن الباطن المذهبي المشحون الذي اكتنف ذهاب ذلك القتيل إلى القصير (وليس إلى السيدة زينب، للتذكير!). وأمّا إذا أراد مستزيد أن يستزيد، فله أن يتابع شريط العميد محمد خضور، الضابط في جيش النظام الموالي، وهو يخطب في بعض أبناء قريتَي ‘نبّل’ و’الزهراء’، من أعمال ريف حلب، فيهتف: ‘سنقاتل تحت راية الحسين!’؛ وذلك على مرأى ومسمع من ممثّلي الدولة، محافظ حلب وأمين فرع حزب البعث هناك (وكلاهما ‘علماني’ من حيث المبدأ البعثي، لكي لا يذكّر المرء بأنهما من السنّة أيضاً).

بيد أنّ القصير ليست الفصل الأحدث في الهاوية السياسية، وكذلك الأخلاقية والإنسانية، التي ينحدر إليها ‘حزب الله’ حثيثاً، لأسباب باتت جلية ولا تحتاج إلى فذلكة تحليلية، فحسب؛ بل هي، أيضاً، موقعة فاصلة أتاحت تجريد تلك الهالة المقدّسة التي ظلّ البعض يصرّ على اعتبارها سمة، لازمة مطلقة وأزلية، لصيقة بهذه ‘المقاومة’ العجيبة التي استدارت ببنادقها من مواجهة العدوّ الإسرائيلي إلى القتال ضد ‘عدوّ’ جديد اسمه الشعب السوري. ولهذا فإنّ معركة القصير لا تُصنّف في باب ‘الانتصار’ إلا عند امرىء من الطراز الذي استعرضته الفقرة الأولى في هذا المقال، ولا حاجة لسرد الاعتبارات التي تجعل ‘انتصار’ الحزب في القصير، بمثابة هزيمة له على كلّ جبهة أخرى، عسكرية كانت أم سياسية وأخلاقية، في المواجهة مع إسرائيل أم في مواجهة الضمير العربي والإسلامي السنّي الذي عاضد ‘حزب الله’ طويلاً، حتى آن أوان إماطة اللثام.

وموقعة القصير ليست تلك المعركة التي تتيح للنظام السوري أن يبتسم، كما توقّع البعض، أو أن ينتقل إلى الهجوم المضادّ؛ لسبب أوّل يقول، ببساطة، إنها كانت أشبه بمعركة العين ضدّ المخرز، خاصة بعد أن وضع ‘حزب الله’ كامل أثقاله في القتال، وقامر بخسران الكثير مقابل اجتياح مدينة أطلال. هنا يخون التعبير لسان الشيخ نعيم قاسم، فيكشف النقاب عن أنّ اتضاح ‘الخطر الداهم’ على النظام السوري، وليس البتة على ‘حزب الله’، هو العامل الذي حتّم الدخول في المعركة، على هذا النحو المكشوف الفاضح: ‘نحن لا ندافع عن نظام سورية، وهو المسؤول بالدفاع عن نفسه، إنما ندافع عن مشروع المقاومة الذي تمثّله سورية، وقد دخلنا متأخرين وصبرنا لنرى النتائج، وعندما وجدنا الخطر داهماً، رأينا أنّ من واجبنا التدخل عندما شعرنا أن الخطر داهم على المستوى الستراتيجي’.

سبب ثان، معروف بدوره، هو أنّ القصير اكتسبت بُعداً رمزياً، وأيقونياً في الواقع، أعلى بكثير ممّا تردّد عن مكانتها الديموغرافية، أو مكانها الجيو ـ ستراتيجي، في رقعة الصراع العسكري بين فصائل ‘الجيش السوري الحرّ’ من جهة، وقوّات النظام الموالية، ومقاتلي ‘حزب الله’ من جهة ثانية. ولقد انجرّت المعارضة السورية إلى سيرورة الترقية الرمزية والأيقونية تلك، عن حماس خاطىء كما يتوجب القول، بحيث استسهل البعض الحديث عن ‘معركة فاصلة’ تحسم مسارات مصير الانتفاضة السورية بأسرها، وكأنّ القصير تعادل تحرير حلب أو حمص أو اللاذقية، أو حتى دمشق ذاتها. ولا ريب في أنّ صمود أهل القصير الملحمي، والقتال البطولي الذي خاضته كتائب المقاومة في داخل البلدة وعلى تخومها، لم يسهم في تظهير صورة واقعية للقتال، بل ارتقى به إلى المستويات الأسطورية العالية وحدها.

وكما كانت ابتسامة بشار الأسد باهتة، حين زار حيّ بابا عمرو الحمصي، الذي اجتاحته قوّاته بعد تطبيل وتزمير (اقتضى من نصر الله أن يدلي بدلوه فيه، فيقول ما معناه: لا شيء يحدث في حمص)، وكانت ابتسامة مؤقتة تماماً، لأنّ الحيّ حُرّر مجدداً؛ كذلك فإنّ أية ابتسامة مماثلة سوف تلقى المآل ذاته، أغلب الظنّ، مع فارق أنها هذه المرّة سوف تكون أدنى إلى تظهير المزيد من مكوّنات تأزّم حلفاء النظام، وليس قوّاته الموالية وأجهزته وميليشياته فقط. وكما كان ‘حسم’ النظام في بابا عمرو يتوسّل التلويح بالقبضة العسكرية الثقيلة أمام مداولات مجلس الأمن الدولي، بصدد أوّل مشروع قرار حول سورية آنذاك؛ فإنّ ‘حسم’ القصير كان يستهدف الدخول الصاخب على خطّ الاجتماع التمهيدي الأوّل لـ’جنيف ـ 2′، من جهة؛ وتذكير الناخب الإيراني المحافظ، عشية المناظرات الأولى بين مرشحي الرئاسة هناك، في طهران، بأنّ ‘حزب الله’ هم الغالبون… هنا في القصير!

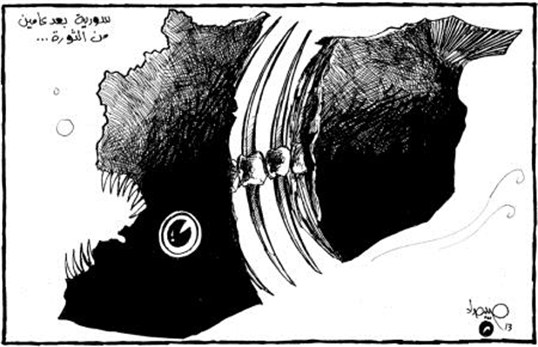

.. وهنا، في القصير، كانت العين السورية تواجه مخارز شتى: النظام، في أشرس توظيف لآلته العسكرية الإيرانية والروسية، وميليشياته الطائفية، وقطعان الشبيحة والمرتزقة؛ و’حزب الله’، في ذروة قصوى من انفضاح ‘سلاح المقاومة’ الذي قيل إنه لن يستدير إلى الداخل في أيّ يوم، فأعطى تمريناً تمهيدياً على بطلان ذلك الوعد حين استدار لتوّه على الشعب السوري، الشقيق الذي ألجأ أهله ومقاتليه؛ وشراذم المأجورين، الطائفيين، زاعمي حماية المقامات الروحية، و’اللّطامين’ من المهووسين بالقتال ‘تحت راية الحسين’…

العبرة في المآلات، مع ذلك، لأنّ المعادلة ليست مقتصرة على مقاومة العين للمخرز، حين تقتضي الحال على غرار ما شهدت القصير، بل هي في عين تواصل الشخوص إلى أمام، إذْ تبصر الحقّ والمستقبل؛ وفي مخرز يعتريه صدأ محتوم، إذْ يهبط إلى حمأة الباطل والماضي.

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس