معنى الثقافة في زمن التكنولوجيات الجديدة وهيمنة رأس المال؟

عيسى مخلوف

منذ قديم الأزمنة نظر الإنسان إلى السماء. لقد جرى غزو الفضاء في مخيّلة الشعراء والأدباء والرؤيويّين قبل وقت طويل من حدوثه عملياً وتقنياً. منذ العصور القديمة حتّى عصر النهضة الإيطالية. من إيكار في الأسطورة اليونانيّة إلى سماء دانتي في «الكوميديا الإلهيّة»، ومن رؤيا يوحنّا إلى الرؤيويين الألمان، ومن «الإسراء والمعراج» إلى إبن عربي وعمر الخيّام، كان اختراق السماء عبر الأسطورة والدين والشعر محاولة لاختراق الأسرار الكبرى. الشاعرة الإغريقية سافو التي عاشت في القرن السابع قبل الميلاد قالت عبارتها الرائعة: «لو أستطيع أن ألمسَ السماء بذراعَيّ». وكم تشير هذه العبارة إلى الحاجة إلى الاتساع وتجاوز الشرط الإنساني المحدود، في الزمان والمكان.

إلا أنّ شكل التعبير عن اختراق السماء هذا، تبدّل بين عصر وآخر وذلك وفقاً للمعطيات المعرفية المتعلّقة بالسماء في كلّ زمن، وصولاً إلى يومنا هذا بعدما أصبحت أسئلة الكون مهمّةَ الفيزيائيين وعلماء الفلك أكثر منها مهمّة الشعراء. هكذا فتحت الثورة العلميّة والمعرفيّة آفاقاً لم تكن معروفة من قبل، وأخذ التعبير عنها أشكالاً جديدة.

الشاعر رامبو تحدّث، في قصيدته «أحرف صوتيّة»، عن ألوان الحروف. الآلة تظهر لنا اليوم شكل هذه الحروف وشكل الذبذبات الصوتية. تجعلنا نرى ولادة النجوم وموتَها. تُدخلنا إلى طبيعة الخلايا والجينات، وتعرف ما في داخل الأرحام…

نحن نعيش إذاً في عالم متغيِّر ومعه يتغيَّر المعنى الثقافي. فكيف نكتب الشعر والنثر، كيف نرسم وننحت ونفكّر، بدون الالتفات إلى الأثر الذي تركته إنجازات الثورة العلميّة؟ لا أتوقّف هنا عند كيفيّة استعمال هذه الإنجازات، وتوظيفها في الحرب أو في السلم، بل أشير إلى حضورها في الإبداع، وإلى قدرتها على الكشف وعلى منافسة الحدس وتجسيد بعض الرؤى.

منذ القرن التاسع عشر، أدرك عدد من الشعراء والكتّاب والفنانين أبعاد التحدّي التقني ومعنى هذا التحوّل، ولا نزال نسمع صدى هتاف والت ويتمان: «أنا شاعر القاطرة». وهذا ما أدركه، في وقت لاحق، أيضاً بعض شعراء المهجر وفي طليعتهم جبران خليل جبران. (تقتضي الإشارة السريعة، هنا، إلى أنّ جبران وعى أثر التكنولوجيا لكنه لم ينتبه إلى التحوّلات الإبداعيّة المواكبة لها، خصوصاً في مجالات الفنون التشكيلية والهندسة التي كانت مدينة نيويورك مسرحاً لها في العشرينيات من القرن الماضي).

انتشرت الثورة التقنية في الثقافة وأبدعت وسائط تعبيرها الفنّي معها: ولادة الصورة والسينما والمذياع والتلفزيون والإنترنت. الصورة الفوتوغرافية والسينما هما في مقدّمة الفنون التي تَدين بوجودها للتكنولوجيات الجديدة. مع هذه الوسائط، بدأ الانتقال التدريجي من التعبير عبر النصّ، وهو، تاريخياً، النصّ الشعري، إلى مجال الصورة. ومع الصورة، وبالأخصّ تلك التي جسّدتها الشاشة الصغيرة، انطلق ما بات يُعرَف بِـ«ثقافة الجماهير».

عصر الصورة

إنّ ابتكار آلة التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر ترك أثره على الفنانين التشكيليين في علاقتهم مع الواقع واللوحة. وقبل ذلك، ألم يكن ابتكار الصورة الفوتوغرافية أيضاً وليد الثورة الصناعية التي سمحت بتطوير التقنيات واعتمدت على «الأوبتيك» (البصريّات) والكيمياء والكهرباء والإلكترون وأخيراً المعلوماتية. لقد تمّ ذِكر التصوّر الأوّلي لهذا الابتكار مع أرسطو، ولاحقاً مع ابن الهيثم في القرن العاشر، لكن الابتكار الفعلي بدأ مع الصورة الأولى التي التقطها جوزيف نيسيفور نيابس عام 1826. وطوّر هذا الابتكار لوي جاك ماندي داغير. ثمّ جاء فيليكس نادار وإتيان كارجا اللذان تركا لنا صوراً تمثّل بعض الوجوه البارزة في القرن التاسع عشر ومنها بودلير، رامبو، هوغو، سارة برنار، كما تعاملا مع الصورة الفوتوغرافية بصفتها فناً قائماً بذاته. هذا الفنّ أصبح له اليوم معارضه ومتاحفه ومختبراته في مختلف أنحاء العالم، وهو يتطوّر تقنياً بصورة مطّردة ليصل إلى الصورة الرقمية التي تعتمد على المعلوماتية ونظام «البيكسيل».

من الصورة الفوتوغرافية إلى السينما وهي تخضع للتطوّر التقني نفسه. ولقد قطعت شوطاً كبيراً منذ ابتكارها مع الأخوين لوميير في فرنسا حتى آخر إرهاصاتها وصولاً إلى تحقيق الصورة الثلاثية الأبعاد مع عدد من المخرجين السينمائيين ومنهم دجايمس كامرون في فيلمه «أفاتار»، وكان إنغمار برغمان قد استعمل الكاميرا الرقميّة لتصوير فيلم «ساراباند» الذي هو آخر أفلامه.

في مجال الفنون التشكيلية أيضاً، لم يعد غريباً على عين المشاهد أن ترى، داخل المعارض و«البينالي» ومتاحف الفنّ الحديث، مساحات كاملة مخصصة لتجهيزات فنية تحضر فيها وسائط جديدة، وخصوصاً الفيديو. تطالعنا هذه الوسائط كذلك على خشبة المسرح. من الفنون التشكيلية والمشهدية إلى صناعة الكتاب، يشهد هذا القطاع تحوّلاً كبيراً مع نزول الكتاب الرقمي إلى المكتبات، وكذلك وبالأخصّ مع المكتبات الرقمية الضخمة. الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس الذي توفي عام ١٩٨٦ كان قد تحدّث في قصة بعنوان «مكتبة بابل»، عن مكتبة لانهائيّة شبيهة بـِ»ألف ليلة وليلة»، تلك التي روتها أمّ الحكايات، شهرزاد. المكتبة الكونية تتحقّق اليوم. عام ٢٠٠٩ أطلقت اليونسكو المكتبة الرقمية العالمية بالاتفاق مع مكتبة «الكونغرس» الأميركية التي كانت وراء فكرة هذا المشروع. هكذا التحقت «المكتبة الرقمية العالمية» بمكتبتَين رقميّتَين هما «مكتبة غوغل»، و«أوروبيانا». وأصبحت ملايين الكتب، بلغات مختلفة، في متناول القراء بصورة مجانية. هذا بالإضافة إلى مخطوطات وصور ووثائق وخرائط وتسجيلات وأفلام متنوّعة.

عالَمُ المكتبة الكونية الذي حلم به بورخس، بالأمس القريب، آخذٌ في التحقُّق اليوم.

تكنولوجيا الاتصال والإعلام

في موازاة ذلك كلّه، أدّى تحالف التكنولوجيا والاقتصاد إلى تغيير العلاقة مع الثقافة. فالدورة الاقتصادية الآن تلقي بظلال كبيرة على التربية والتعليم، ومن خلالهما على التوجهات الجديدة التي تعمل على تهميش الجماليات والمعارف الإنسانية. إنها المرة الأولى التي يجتاح فيها، وبهذه الطريقة الحاسمة، رأسُ المال الثقافةَ ويُحكم قبضته عليها ويخضعها لشروطه ومعاييره. أفاد هذا النسق الجديد إلى أقصى حدّ من تكنولوجيا الاتصال والإعلام، وفي مقدّمها التلفزيون الذي قام في العقود الأخيرة بدور أساسي في تهميش الثقافة الجادة وتكريس الابتذال.

يعمل التلفزيون، كما هو معروف، على تبسيط كلّ شيء، وتسطيحه إلى الحدود الدنيا، وكذلك على تقديم برامج ومسلسلات تكون في متناول الجميع، أي تنطلق من معلومات معروفة سلفاً، ولا تعارض أبداً الذهنيات القائمة بل تجاريها وتتماهى معها. مع التلفزيون يعود العالم الشفهي لغةً أساسية. لقد أمضت البشرية ملايين السنوات لتنتقل من الشفهي إلى الكتابي وها هي تعود اليوم إلى الشفهي.

لا ينتهي دور الشاشة الصغيرة عند هذا الحدّ. لقد تحوّل التلفزيون في العقود الأخيرة إلى لغة أمّ، وهو لا يمزج فقط بين المأساة والملهاة، بل أيضاً يحوّر الواقع ما دام كلّ شيء يتحرك في لحظته الآنيّة وهو مجتزأ من سياقه التاريخي العام. فالتاريخ هنا ليس سياقاً متواصلاً، بل صور متلاحقة يأكل بعضها بعضاً. صورة الحرب تمحوها صورة الحبّ، وصورة سباق السيارات تليها مباشرة مباريات كرة القدم وعروض الأزياء. لا فاصل بين كل هذه الصور التي لا تترك للمشاهد مجالاً للمراجعة والتقويم، أو للسؤال عما يجري فعلاً حولنا.

إنه عصر الصورة كما نقول ونردّد دائماً. لكن من قال إن الصور الوافدة إلينا، عبر الشاشة الصغيرة من كلّ أنحاء العالم، تجعلنا أكثر انفتاحاً على العالم وقضاياه؟ أليس ثمة تفاوت كبير بين هذا الانفتاح الظاهري على العالم، عبر الصورة دائماً، وانغلاق عين المشاهد على محيطها الضيّق؟ أخيراً، وهنا نعتمد أيضاً على صيغة السؤال التي يستعملها المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه في كتابه «حياة الصورة وموتها»: هل مصادفة أن يكون الشعب الأكثر علاقة بالتلفزيون في العالم، أي الشعب الأميركي، هو في الوقت نفسه الشعب الأكثر محلية وانطوائية، والأقلّ معرفة بما يجري في العالم الخارجي؟

عملت الشاشة الصغيرة على تأليه عارضات الأزياء ولاعبي كرة القدم وأعادت استعمالهم في الإعلان واستقطبت، في السنوات الأخيرة، فنانين كباراً. باتت مسألة عادية أن نرى راقصة الباليه الأولى في فرنسا سيلفي غيّام وهي تقوم بالترويج لساعات روليكس، وقبلها مغني الأوبرا الإيطالي الراحل بافاروتي وهو يقدّم إعلاناً عن السباغيتي. قد يقول البعض هذا أفضل من أن يزوّر الفنان أعماله الفنية وتواقيعه من أجل المزيد من الربح كما فعل سلفادور دالي. في هذا السياق يمكن القول إننا نستعمل، أحيانا، أدوات متطورة جداً لننتج بها أشياء هابطة ومتخلفة.

التطوّر التقني والاستهلاك

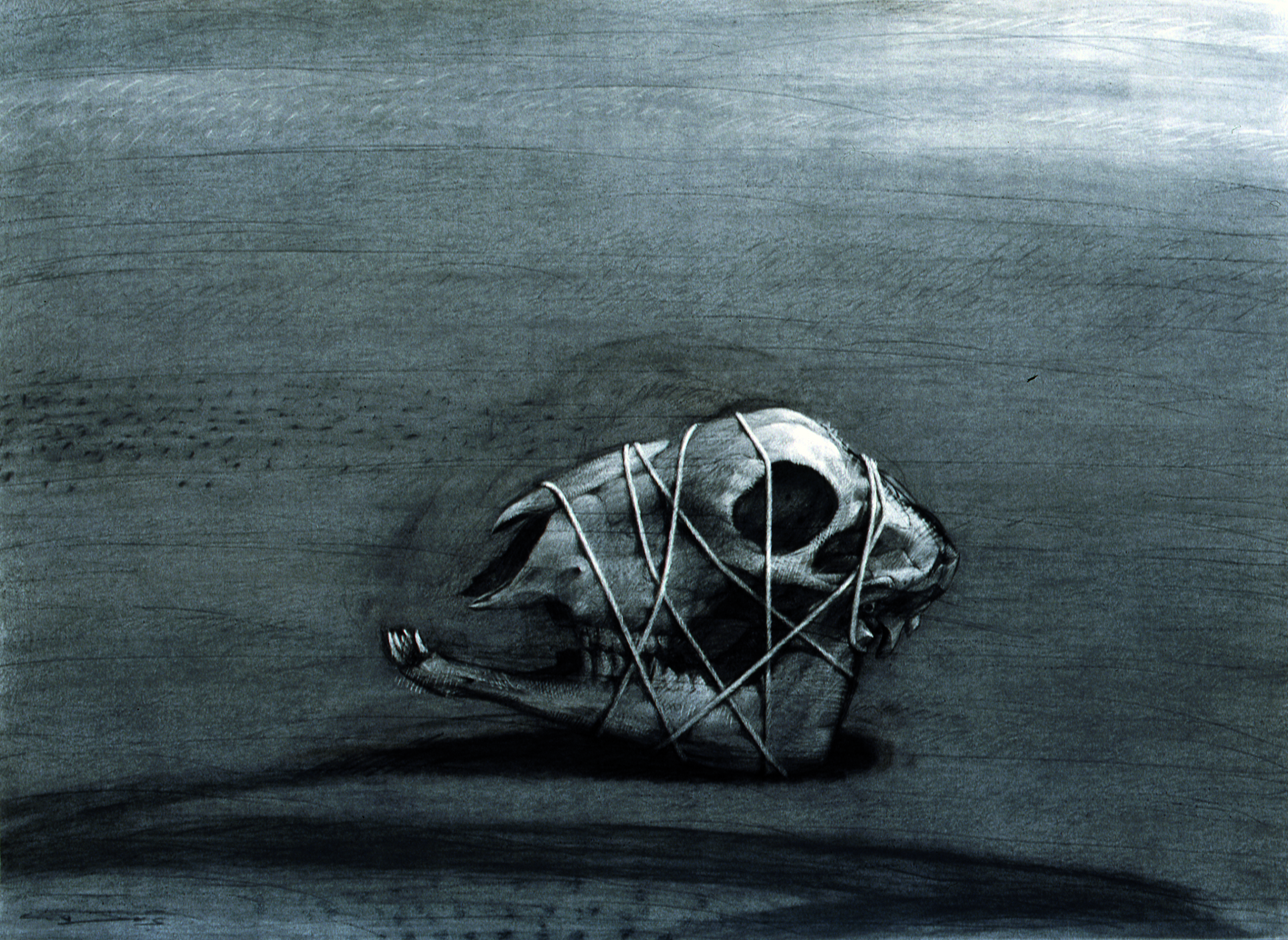

في ظلّ العولمة الاقتصادية، هناك اليوم علاقة عضوية بين التطوّر التقني والاستهلاك. هناك تركيز على الكمّ لا على القيمة الجمالية للعمل الفني، وقد ارتفعت البورصة الفنية في العقدين الأخيرين وبلغت أسعار بعض اللوحات ملايين الدولارات. لكن التركيز إلى هذا الحدّ على القيمة المادية للعمل الفني ألا يفرِّغ الفنّ من معناه الجمالي، فيصبح العمل الفنّي أداة لشيء آخر ولا تعود أهميته قائمة بذاته؟

بالأرقام أيضاً يتمّ التعاطي مع الأدب. أكثر من سبعمئة رواية تُنشَر سنوياً في فرنسا وحدها. والكتاب الذي يعيش هو الذي يتمكّن من الدخول في سباق الإعلانات والمردودية المادية. هذا المناخ العام يختصره الكاتب الفرنسي باسكال كينيار في كتابه «الظلال التائهة» عندما يتحدث عن معرض فرانكفورت للكتاب فيقول إنه «معرض ضخم لا تُقرأ فيه إلا الشيكات المصرفية».

لقد لاحظ عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بيار بورديو أنّ النتاجات الثقافية التي اعتُبرت، تاريخياً، بين النتاجات الأسمى للإنسانية، كالشعر والأدب والفلسفة، تمّ إنتاجها خارج معادلة الكمّ، وضد المنطق التجاري، على عكس ما هي الحال اليوم، وهذا ما يعمل، أكثر فأكثر، على عزلها وتهميشها. فالشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تنمو ضمنها الثقافة الآن هي التي تحدّد شروط اللعبة الثقافية وتتحكّم بحياتها وموتها، ممّا يضع علامة استفهام كبيرة على مصير الثقافة الرائدة والمستقلّة.

كان بزوغ العصر الصناعي في الغرب وسيطرة الإنسان على موارد الطبيعة، مرادفين، في نظر بعض المفكّرين الغربيين، للتقدّم والازدهار. كان ثمة وعد بخلاص للبشرية بدأ يلوح منذ عصر الأنوار، وطالما تحدّث عنه مفكّرو ذلك العصر وفلاسفته. لكن الوعد لم يتحقّق، والتطوّر التقني والتكنولوجي، في المرحلة الأخيرة من الثورة الصناعية، والذي أحدث تغيّراً جذرياً في مسار التجربة الإنسانية، لم يشكّل بعدُ مصدر خلاص للإنسان، ولم يساعد في ابتكار أنظمة وأنساق جديدة توجّه علاقات البشر في ما بينهم على أسس الحرية والعدالة.

السفير