مقالات تناولت الفيلم المسيء للرسول

كل هذا العار

حسام عيتاني

كلٌ يُنتج عاره. تلتقي سواقي العار وصديده وأدرانه مؤلفة بحراً من الذل والعجز والخيبة والجنون.

هذا بعض ما يخبرنا به سلمان رشدي في روايته «العار» حيث يتحد عار الولادة بعار الطرد من الديار. ويلتحم عار الكذب بادعاء الشرف، بالرغبة في قتل كل آخر مختلف. عار العته بعار الزنا. فتظهر بلاد يسودها العنف والموت والسؤال عن جدوى الحياة ومعناها وعبثها.

يروي لنا رشدي، بأسلوب «الواقعية السحرية»، جانباً من تأسيس باكستان وتاريخها والصراع بين اشخاص قذفت رياح التاريخ بهم ووضعتهم من دون ان يريدوا او يرغبوا الى جانب بعض. وبعضهم في مواجهة الآخر. ومن دون ان يستخدم الاسماء الصريحة، يحدثنا عن ذو الفقار علي بوتو الانتهازي المتأثر بالغرب والمستعد لتبني الاشتراكية اذا كانت طريقاً الى السلطة وعن الجنرال ضياء الحق المتدين بلا ايمان والمتشدد بلا عقل والدموي في سعيه الى قهر اعدائه والحفاظ على «الشرف» كما يفهمه عسكري تربى في ثكنات يأمر فيها الأجلاف وينهون. عن جبال وقفار لم يعرف أهلها من «الدولة» الا سياسات النهب الأقرب الى الاحتلال والاستعمار.

ومن يعتقد في عالمنا العربي انه افضل حالاً من باكستان، اليوم كما في طور تشكلها، عليه ان ينظر حوله وان يمعن النظر. فها هو القيح النازل من جراحنا يتراكم على المنابر والشاشات، يخطب فينا داعياً الى الثأر لكرامة أهدرت وإساءات الحقت بمقدساتنا.

لا يعرف معتلو المنابر معنى للخجل او لاحترام الآخرين. ويرون فائدة كبرى في تحويل الانظار عن مآزقهم في تحقيق الوعود التي وصلوا الى السلطة في ظلها. وهم يعرفون ان الدعوة الى الثأر من اساءة لحقت بالرسول، اجدى في حشد الناس وتجييش العواطف من كل النقاشات السياسية ومساعي بناء دولة مدنية حديثة في بلدان الربيع العربي. ويعرفون، وهم الذين وقفوا الى جانب الانظمة المتهاوية حتى اللحظة الأخيرة، على ما يشهد رفضهم المشاركة في التظاهرات في مصر اثناء ثورة يناير 2011، أن امساكهم بالسلطة يمر عبر التصويب على اسهل الاهداف: اميركا. المكروهة غريزياً في الشارع العربي لألف سبب وسبب.

وفي بحثهم عن الأغطية الملائمة لافلاسهم السياسي والاخلاقي، يدعون الى التظاهر الكثيف لرد الاساءة، فيما يغضون النظر عن انتهاكات حلفائهم القتلة وما يرتكبون من جرائم ضد ابناء وطنهم. فليس في عرفهم ان الاخلاق منظومة متجانسة لا يمكنها، سواء صدرت عن الدين او عن الممارسة الاجتماعية، القبول بقتل الاطفال ببراميل المتفجرات وقطع رؤوسهم، من جهة، واعلان الحرب على من انتج فيلماً بائساً لتناوله السيرة النبوية تناولاً غبياً من جهة ثانية.

ولا يدخل في اطار وعيهم الانتهازي الاداتي ان محاولة استغلال السفاهة المسماة فيلماً عن الرسول، تستبطن -من قبلهم- احتقاراً عميقاً ليس لأهالي ضحايا القمع في سورية ولا لملايين المصريين والليبيين الطامحين الى غد افضل، بل الى جمهورهم هم بالذات. احتقار لقدرة هذه المخلوقات التعسة على التمييز بين مصالحها وحقوقها ومستقبلها وبين انفعالاتها العاطفية.

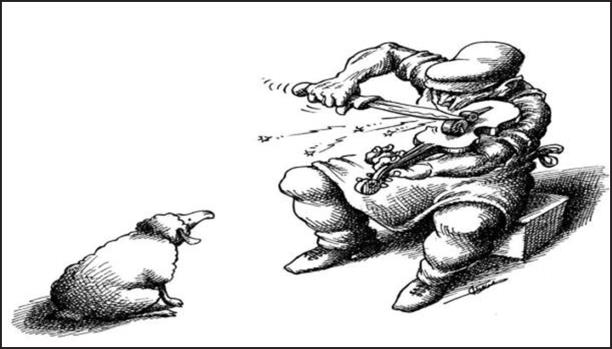

وعلى عار الصمت امام جسد طفلة مقطوعة الرأس وعلى فتى ضاع نصفه تحت انقاض بيت فجرته قنابل الممانعة وعلى حرق مؤسسات عامة وخاصة بنار التعصب والجهل، على هذا العار الذي نتشارك جميعاً في انتاجه، يتصور بعض المحرضين على العنف الطائفي، أنهم يبنون مستقبلاً لجماعاتهم يبقيها كالشاة ترعاها الذئاب.

الحياة

بذاءة.. وبلاهة وماذا بعد؟

أمجد ناصر

على عكس صبحي حديدي فقد تعمدت أن أرى، هذه المرة، ما توفر من مقاطع مما يسمّى ‘الفيلم المسيء’ على ‘اليوتيوب’ ولم أجد فيلماً (بل قد لا يكون هناك فيلم أصلاً كما قال الياس خوري)، بل مجرد نفايات متناثرة هنا وهناك على الانترنت.

لن ينجو من يشاهد هذه الكليبات ـ النفايات (بمن في ذلك غير المسلمين) من شعور عميق بالتقزّز. ليست هناك كلمة تناسب هذه الزبالة الفنية والاخلاقية، أكثر من هذه الكلمة. التقزّز فقط يليق بهذا النضح المتسرِّب من مجارير التاريخ. إنه التقزُّز ولا شيء غير ذلك.

والتقزُّز لا يدعو للغضب بل إلى أشاحة الوجه و’عصب’ الأنف. فأمام هكذا نفايات لا تملك سوى أن تسد أنفك وتتولى، سريعاً، عنها.

يليق بالنفايات التقزّز، لا الغضب، لأن مبعث الشعورين ليس واحداً، لذلك لم يكن ينبغي أن تثير هذه النفايات المسماة، زوراً وبهتاناً، ‘فيلماً’ كل هذا الغضب المهدور في شوارع عواصم عربية واسلامية. هذه النفاية التي ألقى بها بضعة رقعاء في مكبٍّ كبيرٍ يدعى ‘الانترنت’ يليق بها التقزّز والانصراف عنها، وربما السخرية منها، ولكن ليس الغضب غير المجدي، الغضب الذي في غير سياقه.

مذهلٌ كيف ننجح، دائماً، في ‘امتحانات’ مثيرة للتقزز كهذه!

مذهلٌ كيف لا نخطئ، مرة واحدة، في الاستجابة المطلوبة لتفاهات كهذه ونفشل، دائماً، في التصدي لعظائم الأمور!

هذا الغضب الأعمى، المُزْبد، المُرْغي، المختنق بحمولات قهر تاريخية فجَّرته شائعة، أو ما يشبهها، ولم تستطع أن تفجر، ربعه، وقائع الاحتلال الاسرائيلي اليومية والتهويد المتواصل، أمام انظار العالم الاسلامي لـ’أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين’!

أليس مذهلاً هذا؟

لا نرى الغضب الساطع، النبيل حيال احتلال يغتصب وطناً لشعب عربي كامل ويدنس، بفكرة الاحتلال وواقعها، البقعة الأكثر قداسة، بالنسبة للمسلمين، بعد مكة والمدينة، فيما يمكن أن تسيل أنهار من الدم لرد اساءة الى الدين ورموزه؟

أيهما أولى بالغضب والبذل؟

سيقول لكم الدين نفسه: الأولى. ليس لأنها بقعة مقدسة فقط ولكن لأنها وطن أيضاً. وليس هناك ما هو أقدس من الأوطان في أي عرف أو دين أو ايديولوجيا.

‘ ‘ ‘

لا شك عندي، كما هو عند غيري، أننا ما كنا لنرى ما جرى (ويجري) في العواصم العربية، خصوصاً عواصم الثورات، من غضب يكاد يعصف بعلاقتنا بالعالم، لولا التوظيف والاستغلال اللذان قام بهما خليط من القوى الأصولية التي ساير بعضها أنظمة الاستبداد السابقة (بل ونظَّر شيوخها لها) وأخرى أقرب الى ‘القاعدة’ ومن يفكر مثلها، وطريق هذين التيارين لا يؤدي الى فلسطين، أو أي قضية وطنية أخرى، بل قد يرى أفغانستان أقرب إليه من فلسطين!

لم تكن الغيرة على الدين، التي لا نظن أنه سينال منه فيلم أو رسم كرتوني، وراء تحريكهم للشارع والتلاعب بعواطفه الدينية، بل خلط الأوراق في بلاد ‘الربيع العربي’ وتأزيم علاقة القوى الحاكمة (خصوصاً في مصر) مع الغرب.

الذين حركوا الجموع وأشعلوا فتيل الغضب (المركَّب والمتعدِّد الأسباب) يعرفون أن الادارة الأمريكية ليست وراء هذه الرقاعة التي تسمى ‘براءة المسلمين’، كما أنهم يعرفون أن الحكومة الفرنسية الجديدة ليست وراء نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي. إنهم يعلمون ذلك علم اليقين ولكنهم يضربون صفحا عنه ويصورون لجمهورهم، بل لجمهرة المسلمين، العكس.

هناك ألف سبب للغضب مما فعلته بنا أمريكا، ولكن ليس من بينها هذا الأخير، لأنه من فعل بعض سفهائنا، ولأن لا مصلحة للمؤسسة الأمريكية بتسويد صفحتها عندنا أكثر مما هي سوداء.

هناك ألف سبب حقيقي للغضب من السياسة الأمريكية، تاريخاً وراهنا، ولكن ليس، أيضاً، على هذا النحو المثير للشفقة الذي رأيناه.

على رأس تلك الأسباب دعمها المطلق لاسرائيل غير القابل للمساءلة أو الزحزحة، ناهيك بالطبع، عن احتلالها للعراق وقتلها مئات الآلاف من أبنائه وتفتيت وحدته الوطنية.. وربما الترابية.

وأخيرا.. لعل أبلغ ما قيل في هذه الأزمة المفتعلة (القابلة للتكرار كلما أراد تافه أو سفيه أن يكرر فعلة ‘براءة المسلمين’ أو ما شابهها) هو كلام الرئيس المصري الأخواني محمد مرسي الذي اعتبرها تحويلاً للاهتمام عن المشاكل الحقيقية في بلادنا.

هذه هي الحقيقة.

فتحت غبار هذا الغضب البائس يواصل النظام السوري قصف شعبه بالمدفعية والدبابات والطائرات ولا يحرِّك هذا الاجرام غير المسبوق ساكناً في الشوارع العربية.

وقد ينجو نظام بشار الأسد بجرائمه في حق شعبه إذا استمر اللاعبون على أوتار الحساسية الدينية لعبهم المشبوه هذا، وواصلوا، عن سبق اصرار وترصد، تحويل طاقة الشارع العربي في الاتجاه الخاطئ.

لم يقم شباب العرب بالثورات من أجل أن نعود الى كهوف التاريخ.

ليس من أجل هذه اللحى، التي لا نعرف من أين طلعت، ضحى عشرات آلاف العرب بحياتهم.

القدس العربي

حرية تعبير أم عنصرية؟

محمد ابرهيم

امين عام الامم المتحدة تحدّث عن ضرورة شرعة دولية تنظّم التعاطي مع المقدّس، فالتقى بذلك مع المطالب الاسلامية بأنه لا يجوز باسم حرية التعبير، وفي ظل العولمة القسرية، فرض المعايير الغربية في التعاطي مع الدين، عالميا.

هذه المطالب لن تلقى استجابة، لا من الجهات الرسمية ولا من الجهات الصانعة للرأي العام في الغرب. فالدستور الاميركي كان دائما فوق التشريعات الدولية. اما في اوروبا فالموقف اكثر نضالية، والمسألة في طريقها الى التحوّل معركة ضد الظلامية الزاحفة من الشرق الاوسط المجاور. لكن اللافت ان الاوساط نفسها التي تتصدّى عادة لموجات العداء للسامية داخل المجتمعات الغربية هي التي تتصدّى اليوم للدفاع عن حرية الرأي.

باسم ضرورات مكافحة العداء للسامية توضع موجبات حرية التعبير جانبا. ويكفي ان يتطرّق اكاديمي، او اعلامي، لأرقام ضحايا “المحرقة” النازية او للوزن اليهودي في الدوائر الغربية النافذة، حتى تخاض معركة يصبح فيها مبدأ حرية التعبير تابعا لمبدأ اسمى هو مكافحة العنصرية.

هذا المنطق يبدو مقنعا بالنظر الى التاريخ القريب (الحرب العالمية الثانية) والى الانبعاث الدوري للحركات المعادية للسامية في الغرب. والكلفة التي دفعتها هذه المجتمعات بسبب تأخّرها في مكافحة صعود الفاشية والنازية لا تزال رادعا امام المناقشة النظرية للعلاقة المحيّرة بين حرية الرأي والعنصرية.

العالم الاسلامي لم يقتنع يوما بهذا المنطق، وكان يجد فيه تغطية خبيثة لانحياز اعمى لليهود، وللنفوذ “العجائبي” لهؤلاء في المجتمعات الغربية، مما يسمح لأصوات غربية كثيرة باتهام الاسلام بالعداء للسامية!

لكن اين يمكن تصنيف المبادرات الدورية في الغرب لتحقير الرموز الاسلامية؟ الحجة القاطعة التي يستخدمها المدافعون عن حريّة التعبير هي استعادة طريقة التعاطي الغربي مع المسيحية، للقول ان السماح بتحقير الاديان واحد، وانه لا يمكن مراعاة للإسلام التخلي عن مكتسبات تعود الى مطلع العصور الحديثة.

لكن هل المقارنة هي فعلا بين المسيحية والاسلام؟ وهل دوافع استهداف الاسلام اليوم شبيهة بدوافع استهداف المسيحية، امس واليوم؟ اليس الاصح تصنيف التعاطي الغربي مع الاسلام في خانة التعاطي مع اليهودية، واعتباره شكلا من اشكال العداء للسامية لا مظهرا من مظاهر الدولة العلمانية التي تحمي الدين وتسمح بتحقيره في آن واحد؟ واين يمكن تصنيف علاقة المجتمعات الغربية بمسلميها؟

الغرب الذي يدعم، لا بل يصنع، “الربيع العربي” باعتباره سبيل اخراج المنطقة من ظلاميتها، ولو اقتضت المرحلة التحالف مع “الإسلام المعتدل”، في انتظار ترسيخ القيم الديموقراطية –الليبرالية، من يشجع اليوم بفتح معركة الحق بتحقير الاديان؟

النهار

الجذور القومية للغضب

سميح صعب

الى الاسباب الظاهرة والمعلومة التي تغذي الصراع بين الاديان في العالم، هناك أسباب أعمق تجعل هذا الصراع قابلاً للتفجر على الشكل الذي رد به المسلمون على فيلم “براءة المسلمين” وعلى نشر مجلة فرنسية رسوماً كاريكاتيرية مسيئة الى النبي محمد. ويأتي في مقدم هذه الاسباب المشاكل القومية المزمنة المتروكة بلا حل مثل المشكلة الفلسطينية، فضلاً عن الحربين اللتين شنتهما اميركا على افغانستان والعراق.

هذه المشاكل تترك ترسبات عميقة في نفسيات المسلمين وتجعلهم ينظرون الى الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً نظرة ملؤها الشك وعدم اليقين على رغم انها في الظاهر خاضت حرباً في البوسنة دفاعاً عن المسلمين هناك في مواجهة الصرب المسيحيين اواسط التسعينات، وعلى رغم انها أتت بأحزاب دينية لحكم العراق بعد اسقاط حكم صدام حسين الذي كان علمانياً في الشكل على الاقل، وعلى رغم انها أيدت الاحزاب الاسلامية التي وصلت الى الحكم في تونس ومصر بعد ما سمي ثورات الربيع العربي، وعلى رغم دعمها المعارضة السورية التي يشكل “الاخوان المسلمون” واحزاب سلفية رأس حربتها في مواجهة نظام الرئيس بشار الاسد.

صحيح ان الغرب فعل كل ذلك ليصحح نظرة المسلمين اليه ويحسن صورته النمطية في العالمين العربي والاسلامي. لكن النتائج لم تأت على قدر المتوخى كما تبين من ردات الفعل على فيلم “براءة المسلمين”، الامر الذي يقود الى استنتاج طبيعي أن ثمة اسباباً اعمق تجعل المسلمين يرتابون في السلوك الغربي. فالقبول الاميركي بحكم الاحزاب الاسلامية من تركيا الى مصر الى تونس، لا يمكن ان يوازن الموقف الاميركي المؤيد لاسرائيل على رغم استمرار احتلالها للاراضي الفلسطينية ومنعها قيام دولة فلسطينية.

كما انه ليس من السهل محو الآثار التي خلفتها حربا افغانستان والعراق. وبذلك تكون اميركا ساهمت بنفسها في تعميق كراهية المسلمين لها، وتالياً تفجر الغضب على السياسات الاميركية والغربية عموماً بين الحين والآخر، والمخاطرة بتفجير حرب دينية وتصادم بين الثقافات التي ساهمت كلها في الحضارة العالمية.

ويبدو ان الولايات المتحدة قد اخطأت في رسم خط البداية الذي عنده يجب ان تنطلق في تحسين صورتها لدى المسلمين. وما بقيت القضايا القومية التي تخص العرب وتخص المسلمين من دون حل فإنها ستبقى الرافد الاكبر للتطرف والتشدد. ولن تنفع كل الحروب ولا التفوق العسكري الغربي في تغيير قناعات الشعوب الاخرى ما دامت تشعر بالظلم. لذلك فإن ردة الفعل على فيلم “براءة المسلمين” ليست سوى مظهر لصراع أعمق وأوسع.

النهار

«براءة المسلمين» وثورة السوريين!

أكرم البني

يقف المرء حائرا ومندهشا وهو يرى صور الاحتجاجات العنيفة التي طوقت السفارات الغربية في ليبيا ومصر وتونس واليمن ضد «فيلم» مغرض ومشين، وقد طغت على مشاهد العنف والتدمير المروعة التي استباحت أرواح السوريين وممتلكاتهم.

وإذا نحينا جانبا فكرة المؤامرة، دون أن نبخسها حقها، وتجاوزنا الأسئلة المشككة عن توقيت إنتاج الفيلم وسرعة تعميمه ومن المستفيد من إثارة الغرائز وتشجيع هذا النوع من الغضب الشعبي وردود الأفعال الحادة ضد الغرب التي وصلت إلى أوجها في بنغازي بحرق القنصلية الأميركية وقتل السفير وبعض مساعديه، فإن ما شهدناه يعتبر عمليا أشبه بمؤامرة لتشويه سمعة الثورات العربية عموما، إذ شهدت مدنها أوسع الاحتجاجات وأكثرها عنفا، ولإيقاع أشد الأضرار بالثورة السورية على وجه الخصوص ومن زاويا متعددة.

أولا: إن تأجيج المشاعر والغرائز ضد فيلم قصير جدا تم تصويره على عجل يتوهم الإساءة للرسول، لأن لا أحد يستطيع الإساءة والتطاول على هذا المقام الكريم، كان غرضه إيقاع الشعوب العربية والإسلامية ضحية خداع من يضمر لهم شرا، وشحن انفعالات بعض المتزمتين ليعيثوا فسادا في الأرض، وما ترتب على ذلك من تحويل الانتباه عما يجري في سوريا من قمع وتنكيل مروعين لم يشهد القرن الحادي والعشرين لهما مثيلا، وزادت الأمر تعقيدا عبارة «إلا رسول الله»، التي تشي بإمكانية التغاضي عن غير ذلك من الموبقات والتجاوزات، واستسهال فظائع وأهوال يندى لها جبين الإنسانية!

ثانيا: تعزيز مخاوف الأقليات الدينية من التغيير والثورة، وهو الوتر الذي طالما عزف عليه النظام السوري، بأنه حامي الأقليات والتعددية في مواجهة طوفان إسلامي أكثري سوف يأكل الأخضر واليابس ويفرض مظاهر التضييق والتنميط على أسلوب حياة الناس وطرائق عيشها، والأهم أن العمل على إزالة هذه المخاوف يحظى بأهمية راهنة، جراء صعوبة تحقيق انتصار حاسم للثورة في مجتمع تعددي كسوريا، إذا لم تنجح في كسب الأقليات الدينية والعرقية وفك ارتباطها بالنظام وفضح ادعاءاته بأنه الضامن لحقوق هذه الأقليات وأن ما يواجهه هو عصابات سلفية وإرهابية تريد إعادة البلاد عشرات السنين إلى الوراء.

صحيح أن مطلب الدولة المدنية التعددية والديمقراطية هو مطلب مشترك لكل الشعوب الثائرة، وأن الجماعات الإسلامية التي نصبت من نفسها وكيلا عن شؤون الأكثرية لا تمل من تقديم الوعود والضمانات للأقليات وطمأنتها على حقوقها واحترام خصوصياتها، لكن الصحيح أيضا أن ثمة شكوكا بصدقية هذه الجماعات وارتيابا بأنها تضمر غير ما تظهر ولن تفي بما تعد به، خاصة أنها ليست قليلة التجارب التي يمكن أن يستند إليها للطعن بوفائها، ويزيد الطين بلة مظاهر استشراء العنف والثأر والتعصب لدى بعض أطرافها فيما تعتبره دفاعا عن دينها ومقدساتها.

ثالثا: إحياء مخاوف الدول الغربية من الإسلاميين وإثارة مزيد من شكوكهم بالثورات العربية وقدرتها على إنتاج الأفضل، الأمر الذي سينعكس في الحالة السورية بإطالة مخاض الثورة وآلامها، حين تترك وحيدة في مواجهة تحالف حربي، دولي وإقليمي، لا هدف له سوى محاصرتها وسحقها، في حال استندت بعض الدوائر الغربية إلى ما جرى لتمكين موقفها وتبرير تلكئها في دعم الحراك الشعبي والتدخل الحاسم لوقف العنف السلطوي، الأمر الذي ظهرت بوادره في تعليق الوزيرة هيلاري كلينتون على أحداث بنغازي، بتساؤلها عن دوافع وجدوى ما حصل «في بلد ساعدناه على التحرر، وفي مدينة ساعدنا على إنقاذها من الدمار».

«غضبكم كاذب» و«كرامة النبي في اتباع أخلاقه» هما عبارتان في لافتات رفعها السوريون إلى جانب تسمية يوم الجمعة المنصرم بجمعة «أحباب رسول الله في سوريا يذبحون». ربما كإشارة إلى نبذ صور العنف والثأر الجاهليين وإلى سلوك الرسول المترفع تجاه إساءات تعرض لها في حياته، وهو القائل «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». وربما كإدانة لصمت استمر عاما ونصف العام ولا يزال، تعرض خلاله الشعب السوري المؤمن والثائر، بأديانه ومذاهبه المختلفة، إلى شتى صنوف القهر والتعذيب دون أن تتحرك الشعوب العربية لنصرته أو تتظاهر وتطالب بوقف هذا العنف الأعمى، وتاليا كاستغراب وعتب على من غض الطرف عن إساءات واضحة طالت الله والأنبياء، وتكررت في سياق قمع المتظاهرين والمحتجين السوريين، فأهينت الأديان ودنست المقدسات بطرق أكثر استفزازا من صور الفيلم المفبركة، وربما ردا على من رفع صوته عاليا، وشجع العنف، وبدأ بالمزايدة في نصرة الأديان والأنبياء لكسب عواطف المسلمين، وربما دحضا لمحاولات توظيف هذه الإساءة لتأجيج المناخات والصراعات الطائفية المتوترة أصلا، إما لفائدة سياسية وإما لمنفعة شخصيات دينية، وأخيرا ربما لأن قدر الثورة السورية هو تسخير تضحياتها ودمائها الثمينة لنشر العقلانية في طرائق التفكير ورفض منطق الانتقام والغرائز العدوانية، والأهم لمحاربة زعامات دينية أدمنت الجمود والتقليد وتسعى لتجيير ما يحصل لتسعير صراعات هامشية وتحويل العالم إلى ساحة للتطرف والتعصب كي تكرس حضورها وامتيازاتها، فمصالحها تستدعي قتل الساسة وشعارات الحرية وشروط التعايش المشترك، وإلهاء الناس، تحت ادعاء وصايتها على كرامة الرسول والمقدسات، عن ممارسة دورهم الحقيقي في مقارعة المستغلين والمتسلطين وبناء مجتمع معافى يتشارك القيم الأخلاقية والإنسانية التي تجمع عليها كل الأديان.

يثير المتطرفون الإسلاميون مسألة الكرامة لرفض قيم الربيع العربي التي تضحي الشعوب من أجلها، ولسان حالهم يقول: لا نريد حرية وديمقراطية يهان بها رسولنا الكريم وتتعدى على مقدساتنا، وفي المقابل تقول الثورة السورية إن الحرية والكرامة ورفض العنف والقتل هي من جنس واحد في القيم الدينية، فلا كرامة بلا حرية، ولا حرية من دون رفض الاستبداد ولغة الثأر والقهر.

الشرق الأوسط

بعد الأميركية.. الإساءة العربية الإسلامية للرسول محمد

دلال البزري

لم يكن الحدث هو شريط «براءة المسلمين« الذي ينضح خفّة وغلظة. ففي الغرب الآن شيء إسمه «إسلاموفوبيا»، معطوف على عنصرية قديمة مزمنة، غذّتها ممارسات المهاجرين المسلمين أنفسهم، خصوصاً مع صعود التطرف الإسلامي في بلدانهم الأصلية. وينعش هذه العنصرية الآن يمين متطرف آخذ بالصعود، ومشحونة برامجه وشعاراته بعنصرية سافرة ضد هؤلاء المهاجرين تحديداً. ويمكن الإسترسال طويلا في «لائحة» كل هذه التعبيرات، منها الأكثر إنحطاطاً، فنياً وأدبياً، من هذا الشريط، ومنها الأقل.

إنما الحدث كان ردة الفعل الاسلامية العربية على الشريط، وقد غرقت في بحر من الصراخ والدماء والخراب والفوضى؛ زمرة من هذه الشعوب وقعت، أو أوقعت نفسها، في فخ توقيت ذيوعه على الشبكة… 11 سبتمبر، أي بعد ستة أشهر من صدوره، ومباشرة بعد بيان الظواهري الداعي الى الإنتقام من مقتل القائد «القاعدي» أبو يحي الليبي على يد الأميركيين. وفي ردة الفعل الليبية بالذات، التي أدت الى مقتل السفير الاميركي، الصديق لليبيا والداعم لثورتها (الممانعون يهزأون بهذه «الصداقة»، كيف يقبلون بـ»صداقة» من أُشبعوا حباً في كراهيته؟!)… بدا «الردّ» على أعلى درجة من التنظيم، والإعداد. لم تكن ردة فعل عفوية ولا هوجاء. فجأة، وكأن هناك من أعطى اشارة الانطلاق، خرجت الجموع «الغاضبة» حاملة أعلام وشعارات «القاعدة«، قيل انها «سلفية» الهوى والتنظيم، فيما هي بقيادة عدد صغير جلب في طريقه أفرادا منظمين أو شبه منظمين، عاثوا فسادا أياما وليالي، وأدوا دورهم للعلا، بأنهم هم الذين أساؤوا الى المسلمين أكثر من الشريط- الذريعة.

فالحدث بحد ذاته، هو اننا منحنا العنصرية والاسلاموفوبيا واحزاب اليمين المتطرف، حقنة إضافية من الحجج، ليزيدوا من جرعة إضطهاد من هرب اليهم من جحيمنا، ومن إحتقار ثقافتنا وهويتنا، المسؤولتَين، برأي هذا الشق من الغرب، عن تخلفنا وتبعيتنا وكل مصائبنا. والحدث بحد ذاته هو ان الغوغائية المتذرعة بحبها للرسول الكريم لم تنفلت من عقالها الا في الدول التي شهدت سقوط حكامها إثر ثورة، والتي تمرّ الآن، كلها، بمرحلة انتقالية، دقيقة، صعبة ومعقدة. مصر، ليبيا، تونس، اليمن…. اما الدول الباقية، فلم تتحرك فيها الغوغائية الدينية، أو تحركت قليلا، أو بـ»نظام»، كما في السودان، الذي قمع الاحتجاجات المناهضة لحكم البشير، ولكنه رعى تلك «الغاضبة» على الشريط السخيف.

أما في إيران، صاحبة الدور «الريادي» في هكذا نوعية من ردود الفعل، بالفتوى الخمينية عام 1989 القاضية بهدر دم الأديب الهندي الأصل، سلمان رشدي، على روايته «الآيات الشيطانية»، مقابل جائزة مالية… إيران «الاسلامية» هذه، نظم «حرسها الثوري» تظاهرة «غاضبة» مؤطرة ومبرمجة… وأضافت، للمناسبة، الى جائزة قتل رشدي نصف مليون دولار، بحيث بلغت 3,3 مليون دولار، وحجتها، حرفياً، على لسان آية الله حسن صانعي: «طالما لم ينفّذ الأمر التاريخي للإمام الخميني، فان الهجمات على الاسلام، مثل هذا الفيلم المسيء للرسول… سوف تستمر». فيما ذراع إيران اليمنى، «حزب الله»، لم تكن فعالياته أقل تأطيرا وبرمجة؛ هتفت الجموع الغاضبة بانضباط لحسن نصر الله، «حفيد الرسول»، وضد أميركا، ترفرف فوق رؤوسها صور بشار الأسد الضخمة… وذلك بعدما عاث سلفيو طرابلس، تحت البند نفسه، حرقاً وسرقة وسواداً. والمقارنة هنا تفرض نفسها: بين الاصولية الشيعية المنضطبة، والأصولية السنية التائهة بين «أمرائها» الفائضين عن الحاجة. وأيضاً، بين المناخ المنعش للروح، الذي خلقته زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان، وبين التجهم والصراخ اللذين رافقا «إحتجاجات» على الإساءة، قبيل الزيارة وبعيدها….

قبل المستفيد… من المتضرر من هذا الحدث؟

أولا، صورة المسلمين التي أُضيف اليها ما أضيف من تشوه وبشاعة وفوضى ماكرة؛ في الغرب كما في الشرق. ثانياً، صورة المسلمين أيضاً: فكل هذا الغضب لم يظهر ضد المذبحة اليومية التي يمارسها بشار الأسد ضد شعبه، ولا بدت حتى في الأفق البعيد أنواع من ردود الفعل التي تهيئ لهكذا غضب. بدا العالم العربي-الاسلامي وكأنه افتقد بصره بعد بصيرته، ينتظر نجمة عالمية، أنجلينا جولي، ليلتفت الى معاناة شعب يفترض انه «شقيق»، تطارده طائرات بشار ومروحياته ودباباته. بدا المسلمون وكأنهم قليلو الاحساس والانسانية والضمير… يموت من السوريين فوق المئة يومياً، ولا يحرّكون ساكناً. وفجأة أمام شريط لا ينال من حياتهم وحياة بلادهم شيئا، يهبّون مثل مارد من قمقم، يعيثون ناراً وتدميراً وسرقة… كرمى ماذا؟ هل يحبون الرسول فعلاً؟ هل يحبون أصلاً؟ ماذا يعرفون عن الرسالة والرسول بالضبط…؟ أو حتى عن الفيلم الذي يتظاهرون ضده؟

ضرر إعلامي ومعنوي أُصيبت به سوريا من جراء هذا الحدث. في حين كانت دمشق وحلب والرستن ودرعا تدكّ، كما كل يوم، ببراميل الطائرات، في حين تستحق همجية النار والحديد الخبر الأول، كانت «بطولات» الغوغاء المنظم تدكّ الشاشات بـ»فعالياتها». تضامن اسلامي يرفع جبين الأمة على وعيها ودرايتها لمعاركها السياسية….

ولكن الأقوى من كل هذا الحدث، ان العداء الأعمى، البدائي، شبه الغريزي ضد اميركا والغرب، أُلبس ثوبا مقدسا يصعب الفكاك منه. كل حجة النظام السوري بقمعه الجنوني لشعبه، تدور حول «صموده» بوجه «إرهابيين» تدعمهم اميركا والغرب، وان هؤلاء هم عملاء هذا الغرب الذي لا يريد الا التدخل في شؤوننا… الخ. مثل «الشحمة على فطيرة» أتى الحدث- ردة الفعل: قتل السفير الأميركي والهجوم على السفارات الاميركية وحرق العلم الاميركي وشعارات «الموت لأميركا«، «الموت لأوباما» (أوباما، الذي يتهمه الحزب الجمهوري المنافس بأنه «مسلم متنكر«!).

في طهران، صرخ الغاضبون الذين رعاهم «الحرس الثوري»: «على المنظمات الدولية ان تحاسب واشنطن على تهديدها للأمن العالمي». الإمام كاظم الطابطبائي أعطاهم إشارة الإنطلاق عندما خطب بهم: «على المسلمين ان يدمروا المستبد الاميركي عن طريق الجهاد العام».

ماذا نفهم من كل ذلك؟ انه، بعد إستنفاد الابتزاز بقضية فلسطين، ووقوف الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني ضد بشار، خصوصا بعد انقضاض كتائبه على مخيميّ اليرموك وفلسطين… لم يتبقَ غير نظرية أولوية الصراع مع أميركا، وهي النظرية التي يعتمد عليها بشار وملالي إيران، لإعطاء معنى لعملية إبادة السوريين وتدمير سوريا. هذه الأولوية استعادت الآن ثوبها المقدس، الأبدي، إلى يوم الدين… تُخلع أميركا عن عرشها بفضلها، وتحتل مكانها الصين، القوة العظمى التي لا دين لها…

وإذا أضفنا الى ذلك، مصر التي وقف حاكمها الاخواني، مبدئيا على الأقل، مع الشعب السوري ضد نظامه، ولا يتبنى العداء المطلق لأميركا، ويزايد عليه السلفيون في اسلاميته… فضلا عن النظام الليبي، الذي صوت شعبه لليبرالية، وأقام علاقة طبيعية مع اميركا…. جاز الإعتقاد أن المتضرر الأساسي من الحدث هو المرحلة الإنتقالية للثورات العربية، والمرحلة الحرجة للثورة السورية.

عصافير كثيرة أصيبت بهذه الرمية. واذا كانت مقصودة فهذا يعني أن شعوبنا لا تملك أية حصانة معنوية، وأن أي طامح بالسيطرة على قدرها يمكنه ان يتلاعب بمشاعرها الدينية، بشيطانية خارقة الذكاء، يعميها عن مصالحها الدنيوية والدينية وأخلاقها وجهلها… أما اذا كانت الرمية غير مقصودة، فهذا يعني بأن في عقلنا «الجمعي» خطب ما، يحتاج الى نظر هادئ، لا يشوبه نار ولا فوضى ولا، خصوصاً، حسابات سياسية. وفي كلتا الحالتين… تأمّن الآن تحالف موضوعي بين إيران و»القاعدة»، ما فتح ثغرة خطيرة في العقل والمستقبل العربيّين.

المستقبل

الأحد

عن الفيلم وصراعات السياسة والجماعات الإسلامية

ماجد كيالي

بالنسبة لما جرى في القاهرة وبنغازي وتونس وصنعاء، وغيرها من عواصم الدول، ينبغي التمييز بين مسألتين، أولاهما، استسهال أو استمراء البعض، توجيه اهانات للمعتقدات والمشاعر الدينية للمسلمين (أو لغير المسلمين)، عن عمد، لأغراض خبيثة، أو لأجندات سياسية، أو لمجرد الظنّ بأن ثمة جوهرا شريرا في الإسلام والمسلمين عموماً. وبديهي أن هذا الأمر ليس له علاقة بحرّية الرأي أو الابداع، فإهانة الأشخاص، مهما كانت دياناتهم ومعتقداتهم مرفوضة، ومدانة. ولكن هذا السلوك تتم مواجهته بطريقة حضارية، من قبل مثقفين وسياسيين وفنانين وإعلاميين، ويتم ردعه بالقانون، لأنه ينمّ عن عنصرية، وعن تعريف مجموعة دينية ما بشكل عنصري، والحطّ من شأنها، وهذا خطأ، فضلا عن انه مضلّل، ويثير الكراهية.

والمسألة الثانية، وهي معاداة الغرب، أو الهوس بمعاداة الغرب، أيضاً، لأغراض مشروعة او خبيثة، وهي عملية غير صحيحة ومضللة، أولاً، لأن من يقوم بهذه الأعمال هم مجرّد افراد معزولين ومغموريّن، وربما يتوخون الشهرة. ثانياً، لأن كل انسان مسؤول عن عمله، حيث السمة العامة في المجتمعات الديموقراطية في الغرب هي احترام الاديان والمعتقدات، واحترام الانسان كإنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده، وجنسيته، وجنسه، هو ما يمكن ملاحظته في البلدان الأوروبية والأميركية، حيث يعيش المسلمون، مع معتقداتهم من دون اي تدخل.

على ذلك فإن ردة الفعل غير العقلانية، والهوجاء، والغريزية، التي شهدتها بعض العواصم العربية، وهي تتنافى مع تعاليم الدين بشأن الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ربما تشجّع، أو تغري، بعض الاشخاص المنحرفين على الاستمرار بهكذا اعمال، لهدف أو لآخر، وضمن ذلك تقويض العلاقات العربية مع الدول الغربية، وتشويه صورة العرب في الرأي العام الغربي، وخدمة اسرائيل. ومعلوم أن إسرائيل تحاول تقديم ذاتها باعتبارها الحليفة الوحيدة للغرب في الشرق الأوسط، وهي تعمل على تحسين صورتها على الصعيد العالمي، بعد ان باتت تخسر المعركة على الرأي العام، باعتبار أن نزع الشرعية عنها بات احد أهم المخاطر التي تواجهها، في عالم ينمو فيه المجتمع المدني ويتحول الى قرية صغيرة، أو شبكة تواصل اجتماعي.

بديهي أن ثمة اطرافا كثيرة مستفيدة من التظاهرات الهوجاء في عواصم الربيع العربي، وفي مقدمها إسرائيل، للاسباب التي ذكرناها، وأيضا لأن هذه التظاهرات على النحو الذي جاءت به تصب لصالحها، في معركة التجاذبات بينها وبين الرئيس اوباما، في أكثر من ملف، كما في تأكيد ادّعاءتها بأن الشعوب العربية غير مؤهّلة للديموقراطية، وأنها تهوى العنف، وأنها معادية للغرب عموماً، وأنها لاتفهم إلا لغة القوة الغاشمة، وأنها لا تستحق سوى نظم استبدادية، لصرف اهتمام الإدارة الأميركية عن دعم التحولات الديموقراطية في المنطقة.

وبالتأكيد فإن النظام السوري كان أكثر حبوراً، بين دول المنطقة، بما حصل، لأنه يثبت نظريته بأن شعوب المنطقة لا تُحكم إلا بالقوة، وأنها لا يمكن السيطرة عليها بالديموقراطية، هذا فضلا عن ان هذه التحركات غطت على بطشه بالسوريين.

لكن ردّة الفعل هذه، على الفيلم السيئ، كشفت عن ظواهر أخرى في المجتمعات العربية، ومثلا، هي كشفت، أولاً، أن المجتمعات العربية مازالت ترى في الولايات المتحدة الأميركية طرفاً معاديا لها، رغم كل التقديمات التي حاولتها الإدارة الأميركية، في دعمها للربيع العربي، ومعاضدتها لمطالب المجتمعات العربية في التخلص من النظم الاستبدادية والتحول نحو الديموقراطية. ويمكن تفسير ذلك بأن المجتمعات العربية ما زال حسابها مفتوحا مع الإدارة الأميركية في عدة مواضيع، ضمنها دعمها اللامحدود لإسرائيل، من كل النواحي، وانحيازها الى مواقفها، على حساب حقوق الفلسطينيين العادلة والمشروعة. ويأتي ضمن ذلك، أيضا، عدم مسامحة الولايات المتحدة على تاريخها في دعم النظم الاستبدادية في المنطقة العربية، ورعايتها لها، طوال نصف قرن. وأخيرا، فإن هذا الحساب يتضمن رفض السياسة الأميركية القائمة على الصلف والغطرسة في التعامل مع قضايا العرب، ومع الرأي العام العربي، في مواضيع سياسية واقتصادية.

ثانيا، كشفت حادثة الفيلم أن التغيرات في دول الربيع العربي مازالت هشة، وأنها بحاجة الى تحولات نوعية، نحو الديموقراطية وسيادة القانون، وبناء مؤسسات الدولة، كما كشفت بأن فلول النظام القديم، واستطالاتها الخارجية، مازالت قوية وقادرة على الحركة والتأثير والفعل. وفوق ذلك فقد بيّنت هذه التحركات بأن ثمة مشكلة في الوعي الاجتماعي، الذي سرعان ما يعبر عن هيجانه وغضبه بطريقة منفلشة وعنيفة ومؤذية. ويمكن تفسير ذلك بواقع أن المنظومات السياسية والثقافية والتربوية والتعليمية والإعلامية التي سادت في دول الربيع العربي، طوال العقود الماضية،هي التي كرست كل هذه التشوّهات، والانحرافات، والتطرّفات، السياسية والأخلاقية والمسلكية الظاهرة في المجتمعات المعنية، إفسادها وتخريبها من الناحيتين القيمية والمسلكية، الأمر الذي ينبغي العمل لتداركه، ببناء منظومات أخرى، وتكريس قيم اخرى.

ثالثا، كشفت الأحداث بأن الجماعات السلفية/الجهادية المتطرفة تحاول اثبات ذاتها في بلدان الربيع العربي، بعد ان وجدت نفسها محشورة ومعزولة. ويبدو أن هذه الجماعات تحاول تصفية حساباتها مع التيارات الدينية الأخرى، وضمنها حركة الإخوان المسلمين (التي صعدت الى السلطة) وكذا الحركات الصوفية والجماعات السلفية الدعاوية. وهكذا وجدت الجماعات المذكورة ضالتها في قضية رمزية دينية لتعزيز مكانتها، واحراج الجماعات الاسلامية الاخرى التي باتت في مكانة السلطة. ويخشى أن هذا الحراك الصراعي بين الجماعات الإسلامية قد يعكر مسيرة الربيع العربي على المدى القريب، ولكنه على المدى البعيد ربما يفتح باب الجدل بين التيارات الاسلامية، كما الحسابات الصراعية بينها، ما يفيد بتعزيز الاسلام الوسطي، المعتدل، ويمهد لإصلاح ديني إن جاز التعبير.

رابعاً، بيّنت الأحداث أن حال التطرّف والتعصّب الدينيين، اللذين تتغطى بهما بعض الجماعات السياسية، لا أفق ولا سقف لهما، فكلما ظهر تيار ديني ظهر مقابله تيار آخر، أشد تعصّباً وتطرّفاً. ومثلا، ففي البداية كانت الحركات الدينية حركات دعوية، ثم اصبحت حركات سياسية مدنية، وهذا حقها، طالما انها تستخدم الوسائل القانونية والمشروعة، وتنبذ العنف. لكن بعد ذلك بدأت الحركات السلفية التي تدعي احتكار تفسير الدين بالظهور، مدعية بأن الآخرين وضمنهم الإخوان المسلمون على ضلالة. وفي تطور آخر فقد ظهرت الحركات السلفية الجهادية التي تكفّر المجتمع، والحركات الاسلامية كالاخوان المسلمين والسلفية. وبدورها فإن الحركات الاسلامية الجهادية أيضاً تفرّقت الى فرق، كل واحدة تختلف عن الأخرى، وربما تناصبها العداء؛ ما يبيّن بأن التطرف والتعصب لا حدود له ولا جدوى منه.

طبعا من حق كل التيارات الاسلامية أن تتواجد في حقل العمل السياسي، لكن ذلك ينبغي ان يكون محكوماً بالعمل ضمن الوسائل المشروعة، وفي اطار القانون، وعلى أساس نبذ العنف، واحترام الآخر، والقبول بالعملية الديموقراطية؛ وهي أمور ينبغي الاصرار على أن تنص عليها القوانين والدساتير، في دولة المواطنين الديموقراطية الدستورية.

المستقبل

الفيلم السينمائي المُسيء

والموقف السياسي الرديء

سلام الكواكبي

اختلطت المصطلحات وأضحى الجميع خبيراً في شؤون الحركات الإسلامية. وتمّ وضع السلفي مع الجهادي مع الوهابي مع المتشدد مع الراديكالي مع الأصولي مع المتطرف مع الإسلامي في سلة واحدة.

واستناداً إلى هذا، فقد بُدىء بتحليل ظاهرة اعتداءات الغوغاء التي تلت عرض فيلم تافه لا يعدو كونه نثرة قمامة لا تستحق أكثر من رميها في سلة المهملات لمن هو ملتزم وليس التلويح بها ونشرها على أوسع نطاق، ونشر قمامات ذاتية تصحبها. ولقد تبين بأن منتجيها المجرمين أخلاقياً لا يبتعدون كثيرا عن عقلية بعض الغوغاء المجرمين جنائياً. وتصدى البعض لما حصل باعتباره غيرة مشروعة على شأنٍ مقدس، مبررين التخريب والقتل المرافق، وقام آخرون بالقفز على “الفرصة” ودعم رؤيتهم بفشل الثورات العربية وحملها لتيارات متشددة دينياً إلى الواجهة.

وبمعزلٍ عن تحديد المصطلحات التي تحتاج إلى دراسة موسعة، لا يختلف أصحاب الحكمين عن مجمل محللي المدرسة الغربية للمتوسطي المستوى الذين يصنعون من المصطلحات مطية قابلة للاستعارة وللتعديل بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية أو التحريرية أو الذاتية. وينسى معظمهم بأن النظم الديكتاتورية، التي ألقت بثقلها على كاهل مجتمعات خرجت من معركة الاستقلال مع مشروع وطني قاصر، مهدت الأرضية الخصبة لنشوء كل أنواع الجهل والظلامية. وقامت، في إطار سعيها لاحتكار المشهد العام والخاص، بتشجيع المتعممين الجاهليين لتبوؤ مقدم المشهد الاجتماعي مقابل المتدينين الوسطيين الذين يمكن أن يحملوا في جيوب تفكيرهم مشروعاً سياسياً أو اجتماعياً منافساً. وقد ساهمت الفئة الظلامية حيناً في مساعدة النظام القمعي “العلماني” بتصديها الكاريكاتوري له، أو بالتحالف معه ونصرته والعمل كجلاوزته. واستعملت القيادات الأمنوقراطية هذه الفئات للتلويح بأخطار محدقة أمام مجتمعاتها، وخصوصاً المركّبة منها، وأمام المجتمع الدولي. وقد انطلت هذه “الحيلة” طويلاً مع استطالة “اللحى” واستخداماتها المتنوعة والمتشابكة.

ما بعد سقوط بعضٍ من هذه الأنظمة، يبدو أن بروز هذه الأعشاب الطفيلية ظاهرة طبيعية وسياسية. ومن ربح الانتخابات حاباها في إطار تعزيز حظوظه الرقمية، ومن خسر الانتخابات حمّلها كل خيبته واستراح.

أين الشأن السوري من كل هذا؟ إنه في صلبه، وما يصح قوله عن الاستخدامات الأمنوقراطية والانتخابوية والتبريرية عموماً، ينطبق بشدة على المشهد السوري حيث يجري الخلط المريح في تعريف طبيعة قوى المقاومة المسلحة مما لا يتطلب من الملاحظين كثرة التفكير والمعرفة بالتاريخ ولا التبصّر بالمستقبل.

في المقابل، يشعر السوريون والسوريات في حيواتهم المهددة يومياً بأن ما حصل في تونس وفي القاهرة وفي بنغازي هو عهرٌ أخلاقي وإنساني لا مثيل له. ويتبدّى لهم بأن الأنظمة الاستبدادية قد نجحت، ولو بعد زوالها، في انتاج فئات قادرة على أن تتحرك من أجل شريط تافه وتنأى بنفسها عن التضامن مع مآسي آلاف الضحايا وتدمير المدن وتصحير الموارد. ويصح القول في هؤلاء، يا من ضحكت من جهلكم الإنسانية وشبعت ضحكا.

النهار

دفاعاً عن الأسد وليس عن الرسول

سناء الجاك

انسوا كل ما يدور حولنا. لا تفكروا في الجرائم الفعلية التي ترتكب في حق الانسان، مسلماً أكان أم مسيحياً أم علمانياً. لا تفكروا في الوطن والعمل والتطور والاستقرار. هبّوا للدفاع عن الرسول والا فأنتم لستم مسلمين. هذا ما تهدف إليه ردود الفعل على الفيلم الرخيص المسيء الى الرسول محمد. الامر واضح، ولا نخترع شيئاً عندما نراقب ما جرى ويجري مذ اثيرت الضجة حوله وروجّت له.

قبل ذلك لم تكن المشاهد المتاحة منه على بال أحد، في الأساس لم يعرض في أي دار سينمائية. ولا أعرف اذا كان هدف منتجيه الوصول به الى هذا المستوى من التداعيات، ام أنهم أرادوا إفراغ حقدهم بوسائل مقيتة. بصراحة لا أشعر بأكثر من القرف حيال نفوسهم المريضة. ولا أعتقد ان مثل هذا الرخص قادر على التأثير في سمعة الرسول او غيره من الرسل، كذلك لا أعتقد ان مواجهة مثل هذه الامور تنفع فيها الفورات الغوغائية او المنظمة، او الخطب او الخروج الى الشارع الاسلامي والهتاف “لبيك يا رسول الله”. لأن “لبيك رسول الله” تكون بمنع الديكتارية وقتل الأبرياء وجعل الامور بين الناس شورى وطلب العلم ولو في الصين.

ما جرى لا يخدم أحداً. ربما كان من الأفضل التوجه الى مكان الحدث وإثارة قضية رأي عام، تماماً كما فعلت لجنة مكافحة التمييز في ما مضى لتحول دون استخدام صورة المسلمين والعرب بشكل يخدم الصهيونية، وحصلت بموجب تحركها على قوانين تمنع تشويه هذه الصورة في هوليوود وغيرها. ونجحت في ذلك. وتماماً كما فعلت هذه الحركة حيال إجراءات التفتيش الدقيقة في المطارات بعد 11 أيلول لتشمل كل المسافرين وليس العرب والمسلمين فقط. وأيضاً نجحت في ذلك.

ذلك ان تحوير الحدث عبر الاكتفاء منه بالهجوم اللفظي على الولايات المتحدة ليس الا استغلالاً للفيلم المسيء الى الرسول، سواء عبر اقتحام السفارات وقتل الديبلوماسيين او حرق الشركات الأميركية، او رفع صور الطاغية بشار الأسد في تظاهرة منظمة وإلهاء الناس بالتجييش. هذا السلوك لا يتجاوز كونه تضخيماً في إطار العمل الدؤوب لصرف النظر عن الربيع العربي او تشويه هذا الربيع او الحؤول بالقتل والقصف واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الابرياء دون امتداده ووصوله الى نظام الأسد.

ما شهدناه من تحركات وخطب يبين ان المطلوب إشغال الجمهور، والإيحاء ان من يريد القضاء على نظام الممانعة هو ذاته من يهين الرسول الأعظم. اما الألوف المؤلفة التي تُقتل وتستباح على بعد رمية حجر فتفاصيل تافهة أمام الحدث الجلل الذي يجب ان يعيدنا الى المربع الأول من مواجهة “الشيطان الأعظم” وعواصم الإستكبار.

هو الكيل بمكيالين، ليصبح القانون الدولي مطلوباً في حالة الفيلم الرخيص وممنوعاً في حالة المحكمة الدولية، او لينتهك القرار 1701 ويتم تعريض كل اللبنانيين الى آلة القتل الاسرائيلية خدمة للنووي الإيراني.

فالفيلم كما يرى أصحابنا هدفه تكريس الإهانة لضرب المقاومة. ولا يحق لأي كان فعل ذلك. اما نظام الأسد الذي رفعت صوره في مناسبة تخص نبي المسلمين، فحقه “محاربة عمليات تهريب السلاح والمسلحين من لبنان الى سوريا”. في المقابل، ليس من حق اللبنانيين ان يلاحقوا مجرماً قاتلاً ومطلوباً للعدالة هرب الى الاراضي السورية ليحتمي بحامي القتلة.

كله A la carte. الفيلم مؤامرة عالمية على جبهة الممانعة من النظام الإيراني الى النظام الأسدي الى دويلة “حزب الله”، وكذلك قضية ميشال سماحة. اما قضايا الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال فلا تتعارض مع الاسلام ورسوله، ولها فتاويها ولها لحوم فاسدة تصرف النظر عنها.

اما التصريح بوجود استشاريين من الحرس الثوري الإيراني فهو تفصيل يصحح بتصريح مضاد. ولا لزوم لمزيد من البحث والتقصي والسؤال عن قتلى سقطوا وهم يدربون على حفر الانفاق او عن جثث شباب تدفن تحت جنح الظلام.

وفي حين تضع التظاهرات التي عمت منطقتنا الاهتمام بارتفاع معدل القتلى في سوريا في المرتبة الثانية، يبدو ان هذا الفيلم الرخيص هبط برداً وسلاماً على الممانعين عندنا، فاستغلوه وهبّوا لحماية نظام الأسد وإطالة عمر نظامه المجرم، بحجة الدفاع عن الرسول.

النهار

“المقدَّس” والأصنام: خواطر في الدين والفيلم المسيء

نبراس شحيّد

في مديح “الأعداء”!

قدّم المتظاهرون الغاضبون إلى منتجي الفيلم المسيء خدمةً عظيمة حين قلبوا الفيلم البائس حدثاً مهماً تتناوله وسائل الإعلام كلها، ويشاهده الناس في أصقاع العالم على الرغم من سخافته الشديدة! لكن الخدمة الأهم التي قدمها المحتجون إلى منتجي الفيلم هذا كانت، من دون شكٍ، تعزيزُ أطروحتهم الخاطئة التي تربط الدين الاسلامي النبيل أوتوماتيكياً بالعنف. للأسف، كانت الطريقة التي استنكر بها المحتجون الاساءة إلى دينهم، بما تسبّبته من قتلٍ وبغضٍ وفوضى، طائشةً إلى حدٍّ توطّد معه الخوف من الاسلام عند البعض! إلّا أنّ الغضب الشعبي هذا لم يكتفِ بخدمة الفكر المسيء للإسلام الذي انتفض ضده، بل كان من حيث لا يدري أيضاً سنداً كبيراً للأنظمة الديكتاتورية العربية، لأنه عزز الأطروحة التي تسوقها الأنظمة هذه عن ضرورة الديكتاتوريات للوقوف في وجه الإسلاموية السياسية المتطرفة، وخصوصاً أن الاحتجاجات، أعنفها، كانت في بساتين “الربيع العربي”.

في ثقافة “العدو المتخيل”

كل ما ذُكر أعلاه، وإن كان مهمّاً، سيظلّ ثانوياً أمام التناقض الكبير الذي كشفه انفجار الشارع الغاضب، عبَّرت عنه بصدق إحدى اللافتات التي رفعها ثوار عمودا: “يومياً من سوريا تُعرض أفلام تسيء لله وللرسول فأين أنتم يا مسلمون؟”. تقوم الدنيا ولا تقعد ضد إساءة سينمائية رديئة للمقدسات، يقدمها فيلمٌ لا يُعرف أصله وفصله، في حين لا يحرك العالم ساكناً، أو يكاد، أمام ما يجري يومياً وواقعياً من إساءة للمقدسات في سوريا. “هل الرسول الذي يهان في سوريا هو نفسه الذي يهان في أميركا؟”، تتساءل لافتةٌ أخرى بسخرية! تغصُّ الشوارع بالغاضبين، مع أن الكثير منهم لم يشاهد الفيلم المسيء قبل التظاهر، في حين رأى ويرى الجميع كيف تُداس المقدّسات يومياً، وتُهدم دور العبادة في سوريا، من دون أن يكون لهذا الواقع وقعٌ عمليٌّ جماعيٌّ يذكر! التناقض فاضح، فـ”المقدّس” هو ذاته هنا وهناك، والإساءة “هنا” تتجاوز آلاف المرات الإساءة “هناك”، لكن الغضب ينفث نيرانه “هناك” لا “هنا”! تعبّر الظاهرة هذه بدايةً عن طبيعة الجرح الذي تفتحُهُ الإساءة الى “المقدّس” في وريد الشارع: جرحٌ غير مرتبطٍ بحجم الإساءة بقدر ما هو مرتبطٌ بهوية المسيء، وإلا لكانت الشوارع قد اكتظت منذ زمنٍ بعيدٍ بالمنتفضين ضد الإساءات للمقدسات في سوريا! ما يؤجج مشاعر الغاضبين هو صورة مقدساتهم في عيني “الغرب” قبل حجم الإساءة وطبيعتها! هذا لمسناه بشكلٍ جلي من خلال التعميم الساذج الذي اكتسح الشوارع الغاضبة ناسباً الفيلم، الذي أنتجته مجموعةٌ من الأشخاص، إلى “الغرب الكافر”، فحلّل قتل سفير لأنه ينتمي إلى بلد سيعرض فيه فيلمٌ مسيء (ليبيا)، وشرّع حرق السفارة الألمانية لأن الطريق إلى الأميركية عصيّة (السودان)! بكلماتٍ أخرى: ترتبط الإساءة قبل كل شيء، في منطق الشارع الغاضب، بالصورة التي يكوّنها الآخر الغربي عنه لا بواقعية الإساءة وموضوعيتها، ليتكشّف شيءٌ عميقٌ من عقدة النقص المستترة التي تستولي علينا.

في متاهات “المقدَّس”

لكن، إذا كان أثر إساءة “المقدّس” مرتبطاً أولاً بهوية المسيء وبصورته عنا لا بحجم الإساءة نفسها، فهذا يعبّر من جهة ثانية عن حقيقة الثقافة السائدة في الشارع الغاضب: إنها ثقافة تهتم بمنظور الآخر عنا أكثر من اهتمامها بما نعيشه هنا على مستوى الواقع! ما يثير غضبنا هو الإهانة التي نشعر بها شخصياً حين يمس الأجنبي رؤيتنا عن “المقدّس”، في الوقت الذي يبقى فيه “العدو الحقيقي”، من ينهش لحمنا في عقر دارنا، ويسرق خبزنا، ويدمر بيوتنا، وينتهك أعراضنا، ويدوس مقدساتنا بـ”بسطاره” الأسود، ثانوياً! لذا لا ينحصر التناقض المسيطر على ثقافة الشارع الغاضب في بعده الديني (الذي يدين إساءة “المقدّس” في أميركا ويتجاهل ما يجري في سوريا)، بل يرسم قبل كل شيءٍ فصامَ الديني عن الإنساني وواقعيته، فما يثير الغضب هو الإساءة التي تطال “المقدّس” لا الظلم الذي يدوس كرامة الإنسان في سوريا الجريحة، وكأن لا علاقة لـ”المقدّس” بالإنسان! من المنظور هذا، تتحول اللافتةُ التي رُفعت في عمودا، معريّةً حقيقة العدو المتخيل، لافتةً إشكالية، لأنها تختزل “المقدّس” في معناه الديني المباشر، وتطالب “المسلمين” بالتدخل نصرةً لدينهم لا نصرةً للإنسان المذبوح والمتألم بغض النظر عن دينه: “يومياً من سوريا تُعرض أفلام تسيء لله وللرسول فأين أنتم يا مسلمون؟”! هكذا تبقى اللافتة هذه، وما شابهها من لافتاتٍ ومطالب وشعارات، ملتبسة، لأنها تهتم برؤية الآخر عن “المقدّس” قبل أن تهتم بواقع الإنسان. بمعنىً آخر: حتى لو ثار الشارع العربي نصرةً للمقدسات المستباحة في سوريا، فإن ذلك لن يغيّر شيئاً من جوهر المأساة، لأن الشارع لم يتحرك أولاً للدفاع عن الإنسان المظلوم!

لا تكتفي الثقافة السائدة في شوارعنا إذاً بمحاربة “عدوٍ متخيلٍ”، “هناك”، متجاهلةً ما يجري “هنا” في ربوعها، بل تتجلى قبل كل شيء ثقافةً منفصلةً عن كثافة الواقع ونسيجه الإنساني وأنينه المتألم. ما يميّز الواقع السوري هو ألمه، جسده المشظّى، صراخه، جوعه، عطشه، رغبته المتجسدة في الحرية، وهذا ما لا تستطيع الثقافة السائدة في الشارع الغاضب أن تأخذه في اعتباراتها لأنها تبقى سجينة مسارات عقدة النقص ورؤية الآخر عن مقدساتنا. هي ثقافة تهتم بـ”الهناك” على حساب “الهنا”، بـ”الأبد” على حساب الزمن، بدلاً من البحث عما يمكن أن يربطهما! باختصار هي نوع من غربة الإنسان عن عمق واقعه الإنساني، وعن آلامه وتطلعاته المتجسدة!

في سحر “الأصنام”

لا يكتفي شكل الغضب الذي خيم على شورعنا بكشف الارتباط العضوي بين جرح الكرامة الدينية من جهة أولى وهوية المسيء ورؤيته عن “المقدّس” من جهةٍ ثانية (قبل ارتباطه بحجم الإساءة نفسها أو بمعاناة الواقع والجسد)، بل يكشف أيضاً شيئاً كثيراً عن طبيعة العلاقة السائدة مع “المقدّس”: إنها علاقة عصبية قبل أن تكون روحانية! الأمثلة كثيرة، ويكفينا أن نسترجع حوادث عشناها أو سمعنا عنها تشاجر فيها شخصان من دينين مختلفين، ليصطف أهل الحي (حتى لو كانوا غير ممارسين لشعائرهم الدينية) في معسكرين بحسب دين المتشاجرين لا بحسب القضية التي دار حولها الشجار. “المقدّس” الديني في الثقافة هذه هو مركبٌ من مركبات هوية الجماعة، ولذا يصير دفاع الشارع عن “المقدّس” دفاعاً في الوقت ذاته، وبشكلٍ متناقض، عن المحتجين أنفسهم. التناقض هنا بيّنٌ، فالشارع الغاضب يعترف بقدرة “الله”، وفي الوقت عينه يدافع عنه وكأن “الله” يحتاج إلى محامين! هكذا، لا تكتفي ثقافة الشارع الغاضب بنسيان “الهنا”، وبتهميش الإنسان، من خلال التغريب الذي تغرقه فيه عن واقعه، بل نراها أيضاً تقلب “المقدّسَ”، من حيث لا تدري، “صنماً”! يصير “المقدّس” صنماً حين نُنَصِّبُ ذواتنا مدافعين عنه، لنحامي في حقيقة الأمر عن أنفسنا وجراحنا، فنحمّل “المقدّس” ما نرغبه نحن ونشتهيه، ويتغرّب “المقدّس” عن جوهره ليصير “وثناً”.

في المقام هذا، يصير “المقدّس” “صنماً” حين يتحول محضَ امتدادٍ للجماعة ورغباتها في كمال صورتها أمام الآخرين. يصير “المقدّس” “صنماً” حين يُسجن في جمودِ فكرةٍ أو مصطلحٍ أو جماعة. يصير “المقدّس” “صنماً” حين يتحوّلُ اسماً للموت لا اسماً مُحيياً، فنقتل ونخرّب باسم “الله”، أو ننظر بفوقية إلى “الآخرين” (والكلام موجه إلى الجميع، مسلمين ومسيحيين و…)، مدعين امتلاك الحقيقة، وكأن الحقيقة شيءٌ يمكن امتلاكه لا بحثاً دؤوباً مستمراً لا ينتهي! يصير “المقدّس” “صنماً” حين تصير “كرامته” منفصلة عن كرامة الإنسان وعن معاناته “هنا” و”الآن”، فيثور الشارع على فيلمٍ مسيءٍ وينسى واقع الإنسان السوري ومذلته اليومية. يصير “المقدّس” “صنماً” حين يُهمّش الإنسان، فينقلب الدين هرباً من كثافة الواقع والجسد! لذا سيبقى مشروع الربيع العربي ناقصاً إن لم يستطع أن يُخرج من رحمه فكراً دينياً جديداً يتجذر في نسيج الواقع الإنساني، لتصير الكرامة البشرية، في منطق “المؤمنين” أنفسهم، الأولويةَ الأولى لأنها من كرامة “المقدّس” ذاته!

النهار

… عن «براءة المسلمين» وخجل الإسلاميين

سامر فرنجيّة *

يذكِّر ردّ الفعل الذي يشهده العالم العربي والإسلامي على خلفية بث مقاطع من فيلم «براءة المسلمين» بقضايا مماثلة أدّت إلى موجات شبيهة من الغضب والعنف، كحادثة الرسوم الدنماركية أو دعوة القس الاميركي تيري جونز إلى إحراق القرآن وصولاً إلى القضية الأم، أي كتاب سلمان رشدي. وعلى رغم الفوارق بين تلك الحوادث (لا يمكن إطلاقاً مقارنة أعمال رديئة هدفها إثارة النعرات الدينية وأعمال فنية تُفهم كإساءة للدين)، يوجد مشترك على الأقلّ في الشكل، يربط بين تلك الأحداث وكأنها محطات متتالية في مسلسل سوء التفاهم بين الغرب والعالم العربي والإسلامي، إن لم تكن حقيقته الوحيدة.

غير أن على رغم التشابه السطحي أو الشكلي بين مسألة فيلم «براءة المسلمين» والقضايا الأخرى، هناك اختلافان مهمان طرآ على ذلك المسلسل. الاختلاف الأول في سخافة الموضوع المطروح اليوم. ففيلم الهواة «براءة المسلمين» ليس عملاً جدّياً يمكن الدفاع عنه بأية طريقة، بل هو مجرّد مادة للاستفزاز لا يتعدى النشر على الإنترنت. وتوجد المئات، إن لم يكن الآلاف، من تلك الأفلام التي تطاول كل المعتقدات، والتي لا يتعدى جمهورها العشرات من المعتوهين. والسخرية أنّه لولا رد الفعل العنيف، لكان اختفى هذا الفيلم في دهاليز الإنترنت، إلى جانب آلاف الصفحات المنسية، التي لا يشاهدها أحد.

وسخافة الفيلم إنما ظهرت في الإجماع الكامل والشامل على رفضه، ما لم يحصل مثلاً مع قضية الرسوم الدنماركية أو سلمان رشدي، حيث كان من الممكن الدفاع عن الفعل المُدان باسم حرية التعبير واستقلالية الإبداع الفني. فلم يبق أحد على هذا الكوكب إلا ونبذ ذاك الفيلم، من الفاتيكان إلى الحكومة الأميركية وصولاً حتى إلى إسرائيل نفسها، حيث وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية الفيلم بأنه «تعصب لا يطاق». فبدا المتظاهرون كغاضبين على لا أحد، يتظاهرون في وجه السفارات الأميركية بوصفها حاكمة العالم، وإن كان من غير الواضح ما يطالبون تلك الدولة بفعله.

ففي العالم الذي نعيش فيه (وهو العالم نفسه الذي يعيش به السلفيون وإن أنكروا تلك الفكرة)، من المستحيل وقف تلك الممارسات، ومن المؤكد أن فيلماً تافهاً آخر سيُنتج كـ «براءة المسلمين». ففي هجومهم على السفارات الأميركية، كان السلفيون النضاليون كأنهم يعترفون بتفوق هذه الدولة، واهمين أنفسهم بقدرتها على وقف التاريخ. وليس من الصعب هنا إظهار البعد النفسي لذاك الهجوم، والبحث المستميت عن أب جبّار في أروقة السفارات.

لكن التحوّل الثاني، والأهم، يطاول سياق حفلات العنف هذه. فمنذ قضية سلمان رشدي وصولاً إلى قضية الرسوم الدنماركية، والعالم العربي والإسلامي ضائع في متاهات الصراع الحضاري والثقافي، الذي غالباً ما شكّل ترياقاً للحياة في مجتمعات قابعة تحت قمع عسكري. وهذا السياق تحوّل (أو على الأقل، نتمنى أن يكون قد تحوّل) مع الثورات العربية وأفقها الديموقراطي.

إن حدوث مثل تلك الحادثة في مجتمعات تحررت من القمع وبدأت مسيرتها المفترضة نحو الديموقراطية يطرح عدداً من الأسئلة، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الهجومات مدبّرة من القاعدة أو عفوية.

السؤال الأول مستوحى من التساؤل الوجودي لوزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون عندما صرّحت: «أسأل نفسي كيف يمكن ان يحدث هذا في بلد ساعدناه على التحرر، في مدينة ساعدنا على إنقاذها من الدمار؟ هذا السؤال يعكس ببساطة مدى التعقيد وأحياناً مدى الارتباك الذي يمكن ان يكون عليه العالم». فإذا كان جوابها كوزيرة خارجية دولة غربية «ديبلوماسياً»، فهذا لا يلغي أن السؤال الفعلي موجّه لأبناء تلك المنطقة، وهو لا يمكن أن يكون «ديبلوماسياً». فإذا قرر الليبيون أو غيرهم الانفتاح على العالم واتباع البراغماتية في سياساتهم الدولية وقبول دعم الناتو لثورتهم، فلا بد من البدء بتحديد نمط علاقة جديدة مع ذاك الغرب. النفاق الذي ساد أيام القمع، أي الانفتاح الأمني على الغرب والكره الثقافي له، لم يعد مقبولاً أو حتى معقولاً في زمن الديموقراطيات.

أما السؤال الثاني، فيطاول موقف الأكثرية، التي لم تتظاهر، ممّا حدث. الموقف الأكثر تقدّماً الذي صدر كان إدانة للحدث ولرد الفعل في آن، وكأنهما متساويان. وهنا الخجل تجاه خطاب السلفيين. فكأن الرسالة هي أنهم على حق، لكن ردود فعلهم أكثر (بعض الشيء) من المطلوب. فإذا كان هذا سقف النقاش، فقد انتصر السلفيون، وإن تمّت إدانتهم اللفظية. فالموقف الذي لم نسمعه هو رفض ذاك العنف فقط، من دون تبرير أو تفسير أو تلفيق. إعطاء هذا الفيلم أية قيمة هو إهانة للعقول كما أن مساواته بموجات العنف إهانة للأخلاق. إنه لا شيء، وطالما ان اللاشيء سيحركنا أكثر من كل مصائبنا الفعلية، فلا ديموقراطية ولا كرامة ولا ثورات عربية. وما تساؤل بعض الثوار السوريين عن العزة المستجدّة لتلك الحركات الاحتجاجية، وسكوتها التام على القتل اليومي في سورية، سوى الدليل الأكبر على هذا السقوط الأخلاقي والمنطقي.

هذا كله للقول إنه مع الثورات العربية وبداية مرحلة الرشد السياسي، لم يعد من الممكن التعاطي مع تلك الأحداث وفقاً للنموذج القديم القائم على لوم الغرب وكأنه الفاعل السياسي الوحيد، واعتبار السلفيين أن مشكلته لا علاقة لنا بها. فالتبريرات والتفسيرات القديمة، كمقولة القمع المولّد للعنف أو التمثيل الضعيف لتلك الحركات، لم تعد تفيد في عهد إعادة اكتشاف الداخل وتحدي الديموقراطية. فالثقافة الضدية المطلقة أصبحت عبثية: إنه اللا-حدث الذي حركنا ضد لا-أحد في انفجار من العنف اللا-محدود.

تلك الأسئلة في عهدة من انتصر في اللعبة الديموقراطية، أي الإسلاميين، أو من بدأ يعرِّف نفسه كإسلامي معتدل في وجه السلفيين الغاضبين على المطاعم الأميركية. غير أنّ خطر السلفيين ليس في قدرتهم على الانتصار في الانتخابات والسيطرة على النظام السياسي، كما يروّج من يحاول تجديد الابتزاز القديم القائم على قضية الإسلام السياسي، بل في قدرتهم على السيطرة على الخطاب السياسي. فالحركات السلفية تشبه في طريقة عملها اليمين المتطرف في أوروبا أو حزب الشاي في الولايات المتحدة، وخطرها هو في قدرتها على تحديد عناوين الخلاف السياسي وعلى التأثير في أداء الأحزاب الأكثر اعتدالاً. هكذا دخل مثلاً الخطاب الديني على الانتخابات الأميركية، أو الخوف من الهجرة على السياسة الأوروبية.

وعلى رغم ضعفها الانتخابي، نجحت الحركات السلفية في فرض عناوينها على سياسات الحركات الإسلامية، التي ما زالت تواجهها بخجل من يستحي من اعتداله المفترض وانفتاحه على الآخر المزعوم. ويظهر هذا الانتصار في المحاولات السخيفة للإسلاميين لسحب المبادرة من السلفيين من خلال تبني خطابهم، ليصبح الخلاف معهم على الأسلوب وليس على الهدف. هذا الخجل هو ما يجعل السلفيين يبدون وكأنهم «الحقيقة» في وجه من ساوم، والإسلاميين الآخرين كمن باع القضية من أجل مكسب سياسي. فطالما لن يكون للإسلاميين جرأة على رفض ممارسات كهذه واعتبار الفيلم غير جدير بالتعليق عليه، وطالما لن تكون لهم جرأة الاعتراف بالآخر، ليس من باب الضرورة السياسية بل من باب القيمة الإنسانية، وطالما أنهم لن يعترفوا لأنفسهم بأنهم لم يخطئوا عندما وافقوا على أن يكونوا براغماتيين، فسيبقى السلفيون الأقوى، وسيبقى العالم العربي يتحرك على إيقاع مخرج هاوٍ قابع في قبو بيته في أصغر مدينة أميركية. هذه ليست مسألة سياسة أو فقهاً أو أخلاقاً، بل تتعلق بجدية الإسلاميين ورشدهم.

* كاتب لبناني

الحياة

المصالحـــة الصعبـــة

عباس بيضون

المسلمون غاضبون وفي سورة غضبهم هاجموا السفارات الأميركية والغربية. كان صلحهم قصيراً مع الغرب. إذا بدا أن الربيع العربي وعد بذلك فإنه لم يدم عاماً آخر. لقد حملوا فعلة القبطي المصري الأصل الذي صنع فيلما يسيء إلى صورة نبي الإسلام على الدول الغربية وعلى ممثليها عندنا. لقي السفير الأميركي في ليبيا مصرعه. اعتذرت الحكومة الليبية واتهمت قوى خارجية بذلك وسمت القاعدة. في بلدان أخرى سقط متظاهرون، في مصر حمت دولة الإخوان المسلمين السفارات. صار الإسلاميون في الحكم وعلى عاتقهم تقع تبعات الدفاع عن السفارات. لا يعني ذلك أنهم يمسكون بالدفة، يتظاهرون في الشارع، في حين أنهم في الدولة يرسمون حدود التظاهر، قد تفلت الدفة من أيديهم كما أفلتت من أيدي الدولة الليبية الناشئة. في ظرف آخر قد يبدون بوجهين، وجه في الشارع ووجه في السلطة. هذا أول امتحانات السلطة، ان توازن بين الشارع والحكم، أن تكون هنا وهناك بدون أن تبدو متناقضة. لا شك ان قضية الفيلم المسيء إلى صورة الرسول كانت امتحاناً تقليدياً للإسلاميين. حين يكون المطلوب هو التصدي للغرب دفاعاً عن الإسلام فإن هذا ما تمرس به الإسلاميون ولهم فيه بالطبع سوابق كثيرة. ثم ان الدفاع عن الإسلام وعن صورة النبي يطرح على الإسلاميين مسألة دينية، مسألة من العموم بحيث تستفز الشعب برمته وتستدعي الأكثرية إلى الرد. مسألة دينية هي في صلب اختصاص الإسلاميين وصلب دعوتهم. نجح حكم الإخوان في مصر في كسب هذه الجولة. نجح في تعبئة الشارع وفي حماية السفارات الغربية في آن معاً. لقد نجح في ذلك في حين تنتظره المتاعب إذا رضخ لشروط البنك الدولي للحصول على قرض منه. ثمة سجال داخلي حول ذلك ولم يعرف بعد إلى أين سيؤدي رفع الحماية عن السلع الرئيــسية وفك التأميمات وإجراءات التقشف. هذه بالطبع أمور لا يصح الافتاء فيها، ولا بد من أن تُدرس مخارجها ومداخلها ولا بد من أن يحــسم فيــها سـاسة واقتصاديون.

قضية الإساءة إلى صورة النبي ليست الأولى من نوعها، لها سوابق كثيرة، بل هي إلى حد ما، قضية متصلة وتطرح آناً بعد آن سبباً جديداً لغليان الشارع. يمكن أن يكون عنفها هذه المرة استمد من عنف المرحلة فالمرحلة دموية إلى حد بعيد. لقد سال الدم غزيراً في ليبيا بحيث ان العنف الذي ما زال مستشريا وصل إلى قتل السفير الأميركي. لكن مقتله، هو الذي وقف مع الثورة الليبية بأمر من دولته، أعادنا إلى تاريخ سابق هو ذاته التاريخ الذي زرع القاعدة في أفغانستان وفي العراق. وبطبيعة الحال فإن الدولة الليبية الوليدة ليست إسلاموية لكن دولة إسلاموية لا تستطيع التنصل من كونها دولة أولاً. الدولة الليبية لم تقل ان مقتل السفير الأميركي كان بسبب من غيابها وحداثتها وضعفها وانفراط المجتمع ونزاعاته القبلية المناطقية المستشرية. لم تقل الدولة ذلك لكنها اتهمت قوى خارجية وكان واضحاً أنها تعني بذلك القاعدة. ثم ان مقتل السفير بدا، على نحو ما، رداً على مقتل الرجل الثاني في القاعدة وبدا أن اختيار 11 أيلول موعداً للعملية لم يكن اعتباطيا إذ أن رمزيته غير خافية. لقد كان اختيار 11 ايلول للهجوم على القنصلية الأميركية في ليبيا شعائرياً إلى حد بعيد ولم تفت طقوسيته انتباه أحد.

بدا الربيع العربي في وجه من وجوهه مصالحة ما مع الغرب المسيحي الاستعماري حليف إسرائيل، لقد تخلى، والولايات المتحدة بخاصة، عن مبارك وناوأ القذافي وجابه بشار الأسد ومهما يكن بين هذه المواقف من تفاوتات ومهما تراكم عليها من تفاصيل فإن الثورات العربية وجدت في الغرب نصيراً وحليفا. بل بدا أن ثمة تقاربا بين الجماعات الإسلامية، التي كان لها شأنها في هذه الثورات وبين الحكومات الغربية، كان ذلك عهداً جديداً بحق فالغرب الذي أقام في يوم حكومات كرتونية رجعية ومعادية للشعب حليفة له في المنطقة قد سلك هذه المرة سياسة مستقيمة، مع الثورات ومع الديموقراطية. قد تكون هذه المصالحة بداية عهد جديد ايديولوجي ثقافي وسياسي فانفجار الكره للغرب الذي كانت القاعدة مثاله كان قد وصل إلى درجة من الانحسار وتكفلت الثورات العربية بلجمه وتبريده ما بدا معه أننا على مشارف عصر جديد، لن يكون العداء للغرب ومحاكمته على خلق إسرائيل عقدته ومحوره. كان شيء كهذا يؤذن بانتهاء الخطاب القومي ـ الديني لكن حادثة الفيلم المسيء استطاعت بسهولة فائقة ان تبتعث هذا العداء وأن تجدده وأن تحييه. لقد بدا هنا دور الايديولوجيا. إن الثنائية القومية والدينية، وهما لصيقتان، تشكل إلى الآن العقل العربي. وتكفي إشارة لتهييج هذه الذاكرة ولانبعاث الرواسب الضامرة فيها. إن الجرح القومي الديني ما يزال راعفاً ولا يمكن له ان يلتئم بسهولة. إن سياسة متخلصة من هذا الإرث تنتظر وقتا وجهداً وتجربة، بل إن عقلا متخلصا من هذا الإرث لا بد له من زمن ومراس طويلين، حادثة الفيلم المسيء معبره تماماً. لقد أعادت تشخيص العدو. لكن هذه المرة حمى حكم الإخوان السفارة الأميركية. هل هذه إشارة أخرى. لا نستطيع أن نتأكد إنما نعتقد ان الأوان قد بدأ ليشكك العقل العربي بمنطلقاته وليبحث فعلاً عن استقلاله.

السفير

فيلم؟.. أم فيلم؟

عناية جابر

لا شيء واضح حتى الآن ومع ذلك تميد الأرض تحت أقدامنا. المظاهرات عمت العواصم الرئيسة للربيع العربي، من اجل التعبير عن استنكار الجماهير العربية لفيلم لا نعلم أصله من فصله.

الفيلم غير موجود كما تتناقل الأنباء ومخرجه كذلك غير معروف، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى السينمائي. المسلمون العرب في اليمن ومصر وليبيا لم يتحملوا الإساءة إلى النبي الكريم فقاموا يتظاهرون أمام السفارات الامريكية بالتحديد. مسلمو الدول الأخرى لم يتحركوا بعد، على الرغم من انتشار وسائط الاتصال الحديثة وتناقل الأخبار على صفحات المواقع الاجتماعية. المتظاهرون في ليبيا ومصر واليمن كانوا سريعي التجاوب مع الحدث السينمائي الذي تحوم حول وجوده الفعلي شكوك جدية.

وبعيدا عن نظريات المؤامرة التي تشكك في كل شيء يجري، فإن ما هو مؤكد حتى الآن أن هناك فيلما سينمائيا يتحدث عن ‘جورج’ ركب عليه كلام لكي يتحدث عن النبي العربي الكريم بكلمات نابية، فيلم لم يحضره احد وليس معروفا بالضبط إذا كان له وجود فعلي، إذ جل ما فهم أن بعض المقاطع مما يعتقد انه فيلم سينمائي قد نشرت على موقع اليوتوب.

صاحب الفيلم ومخرجه غير معروف إطلاقا ومع ذلك تتناقل الألسن انه إسرائيلي أو إسرائيلي- أمريكي او قبطي مصري مهاجر او أمريكي مسيحي متطرف دينيا. الممولون كما قيمة تكاليف الفيلم، غير واضحين إطلاقا. إحدى ممثلات الفيلم صرحت بأنها لم تمثل الفيلم الذي يجري الحديث عنه وتتهم المخرج بتركيب كلام مغاير لما نطقت به في أثناء التمثيل.

خلاصة الامر أن فيلما غير مؤكد الوجود قد سبب حالة غليان لدى مسلمي الأرض، ولا سيما في بعض الدول العربية، تنعكس حالة من العدائية للأمريكي. لماذا ضد الامريكي وليس ضد الإسرائيلي الذي تحوم شكوك الإخراج والتمويل حوله؟ لا جواب. صحيح أن الامريكي في بلادنا لا ينعم بسمعة طيبة لدى شعوبنا لألف سبب على الأقل، لكن الصحيح أيضا أن الامريكي هو اليوم صديق المسلمين الذين كسبوا ربيعهم بفضله، وهو الذي يدعمهم في خطواتهم الأولى من اجل تثبيت حكمهم المدني الديمقراطي.

في الساعات الأولى لانتشار نبأ الفيلم بدأنا نشهد حملة إعلامية متشددة من قبل بعض الحركات الإسلامية ضد أقباط مصر، سرعان ما خمدت واستبدلت بلمح البصر بحملة ضد الامريكي وسفاراته قادت في ليبيا إلى قتل السفير الامريكي واثنين من معاونيه.

الحدث المسبب بذاته غامض جدا وهذا اقل ما يمكن أن يقال الآن، ردود الفعل أكثر من سريعة ولا سيما في تحديد العدو واشكال الرد والتنظيم.

أما اقتصار التحركات على بعض الدول الربيعية فيثير التعجب. أي فيلم يجري عرضه بالضبط ولمصلحة من؟ المراقبون مدهوشون مما يجري لصعوبة تفسير هذا النوع من الأفلام . فماذا يريد المخرج المجهول للفيلم غير المصور أن يحدث؟ هل يريد دفع الكتل الدينية العربية إلى اقتتال داخلي وإلى الفتنة، كما يحلو لنا أن ندلع الحروب الأهلية؟ هل المطلوب هو الأفغنة؟ هل يريد تأليب كتل أخرى منها على العدو الامريكي ثأرا لسيطرة الامريكي على الانتفاضات العربية؟ هل كان يريد الحصول على الهدف الأول فـ’زحط’ الحدث لكي يقع في الهدف الثاني؟

الغموض في أساس الحدث انتقل إلى غموض أعمق في تفاعلاته وردود الفعل عليه، ذلك أن سيل الأسئلة لم ولن يتوقف بعد اليوم. وماذا لو لم يعد الامريكي اللاعب الدولي الوحيد في المنطقة؟ ماذا لو لم يعد الامريكي صاحب المبادرة الوحيد في هذه اللعبة المعقدة؟ وماذا لو لم يعد الامريكي يستطيع أن يسيطر على جميع ردود الفعل المتوقعة لكافة الأطراف؟ هل نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة تثبيت وتكريس أنظمة الإسلام الأخواني؟ أم أننا في صلب الانتقال إلى نظام عالمي جديد متعدد القطب؟ هل نحن بصدد تكريس استقرار إقليمي جديد أم أننا في مواجهة مرحلة من التوتر والحروب والفتن لن تنتهي ألا بتوازن إقليمي ودولي جديد؟

والحال فإن حصر تفسير حدث بمثل هذا الحدث، الخطير بمدلولاته وتعقيدات أطرافه ، بجانب واحد تبسيطي، أمر يجافي الوقائع الجارية أمام أعيننا. ولعله من التبسيط الأشد أن نفسر ما يحدث عبر ربطه بالانتخابات الامريكية وصراع الديوك اوباما وميت رومني، أو عبر ربطه بأحداث 11 سبتمبر. فتنظيم ‘القاعدة’، الذي لم يقم بأي ردة فعل لا إعلامية ولا عسكرية على قيام الامريكي بتصفية أسامة بن لادن شخصيا، والذي ما أن ‘دعي’ إلى المشاركة في حرب سورية حتى لبى النداء صاغيا، لن يتذكر فجأة الامريكي لكي ‘يعايده’ بهذه المناسبة.

قيل الكثير حول سيناريو الفيلم السيئ ومستواه الهابط والسخيف من الناحية الفنية وقيل الكثير حول ردود فعل الجماهير المسلمة غير المنطقية وغير المتوازنة أو غير المتناسبة مع الحدث بذاته، غير أن ما يجري على الأرض فعليا يشير ربما إلى أن هذا الفيلم ليس بهذا السوء أو بهذه السخافة، بل من الطبيعي أن يكون من إعداد من يجب أن يبقى في الظل لكي يثير من هو تحت الأضواء.

أما أن يقال بان الفيلم يدخل في إطار مؤامرة ما ضد شعوبنا فهذه مبالغة لا يحتملها العقل، إذ لا يعقل أن يقوم مجهول بالكلام عن فيلم لم يشاهده احد فيثير ما يثيره في بلادنا من توترات لا يعرف غير الله كيف ستنتهي.

القدس العربي

بين الجزمة واللحية

امين قمورية

الجنرالات بالجزم من أمامكم، وأصحاب العمائم واللحى من ورائكم، فأين المفر؟

هذا حال العالم العربي منذ ربيعه. سقطت ديكتاتوريات وتوتاليتاريات وطفت على السطح اصوليات وسلفيات. كأن الاستبداد قدر هذه الشعوب: إما استبداد سياسي وامني يصحر الاوطان، واما استبداد ديني يصحر العقول.

جاء العسكر الى السلطة على انقاض الملكيات والاقطاعيات وسرعان ماحولوا جمهورياتهم مشاعات خاصة بهم، لهم ولاولادهم من بعدهم. سنوا قوانين الطوارئ. صادروا الحريات باسم المصلحة العليا والقومية. أفسدوا الإعلام والأخلاق. جعلوا أنفسهم أنصاف آلهة. صاروا طغاة لا يحتمل غيهم فكانت الانتفاضات والثورات.

في أقل من عام واحد، عصف الربيع باربع توتاليتاريات أمنية عربية وهدد بعضها الآخر بالمصير عينه. لكن ربيع العرب مثل ربيع صحرائهم مكفهر ومتقلب ويكاد يكون برياحه الحارة خانقا. كان طبيعيا ان تحمل رياح التغيير نقيض ما كان موجودا، وان يتصدر المشهد ضحايا الانظمة السابقة ولا سيما منهم الاسلاميون الذين حرموا حقهم في العمل السياسي حتى غلب التشدد عند بعضهم التعقل. فهذا سر الشرق حيث المظلومية قوة رفع ودفع.

رحلت الجزمة وحضرت اللحى. بعض اصحاب اللحى وبينهم “الاخوان” تعلم درس السلطة لكنه لم يتعلم درس الديموقراطية وفنون المشاركة. لم ينتظر هؤلاء كثيرا حتى عمدوا الى صنع طاغية جديد على غرار الطاغية الراحل. هكذا في مصر وهكذا في تونس. يعملون بلا كلل على ابدال “الدولة العميقة” بـ”الدولة الاخوانية”، والقانون الوضعي الانساني بالشريعة، والمحاكم العسكرية بمحاكم التفتيش، وضباط الاعلام بالمحجبات والملتحين.

اما البعض الآخر، وخصوصا السلفيين ذوي اللحى غير المشذبة، فيعملون في العلن والمفضوح ما يعمله “الاخوان” في السر والخفاء. أولئك شغلوا قصور الرئاسة والسلطات والوزارات ومقرات الحكم. وهؤلاء احتلوا الشارع مستغلين الدين لتبرير العنف والقمع وإشاعة الخوف. وفرضوا حربا تكفيرية على الاجانب والنساء والاختلاط والملبس والحريات والاقليات والمزارات لم يتوانوا فيها عن الاكراه الجسدي واستعمال الحديد والنار. ولعلهم وجدوا في تظاهرات الاحتجاج على الاساءة الى المقدسات فرصة لا تتكرر لتصدر الواجهة وسحب البساط من تحت أرجل الجميع ولاسيما منهم أولاد الكار ذاته “الاخوان”. فالسباق صار بين لحية مشذبة ولحية غير مشذبة حتى بات البعض يترحم على الجزمة الساقطة ويدافع عن الجزم الباقية.

بين الجزمة واللحية تذوي الديموقراطية وتتبخر الحريات ويصير المستقبل عودة الى الماضي السحيق، هذا يوقف عجلة التاريخ وذاك يعود بها الى الوراء. فقبل ان يصير الطغاة قدرا، لا بد من ثورة دائمة على الديكتاتوريات والاصوليات معا.

النهار

“إيجابيتا” الفيلم المسيء

شارل جبور

نجحت طهران في استثمار الفيلم المسيء للإسلام في معزل عما إذا كانت تقف خلفه أو عدمه، لأنّ النتيجة وحدها تتكلم، وهذه النتيجة تقول عودة، ولو مؤقتة وجزئية، إلى الاشتباك بين الإسلام والغرب، تحوير الأنظار عن الحدث السوري، تصدّر إيران القيادة والمرجعية في العالم الإسلامي، وضرب الربيع العربي وحشر قوى الاعتدال.

وقد أظهر هذا الفيلم خللين، الأوّل في الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة التي بدت مربكة وحائرة بين التنديد والاعتذار حفاظاً على مصالحها والهوة النسبية التي تمكنت من ردمها مع شعوب هذه المنطقة ربطاً بالربيع العربي، وبين التمسك بالديموقراطية وحرية الرأي، علماً أنّ القاعدة العامة تقول إنّ حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، ومن ثم مَن قال إنّ تحريم وتجريم التطاول على كرامات الناس ومعتقداتها يشكل مسّاً بالحريات العامة؟

فالأصوات المطالبة منذ عقود بسن تشريعات دولية تعاقب الإساءات التي تطاول الأديان والتي تبنّاها السيد حسن نصرالله على غرار التشريعات التي تعاقب الأصوات المشككة بالهولوكوست والعداء للسامية هي أصوات محقّة، واعتماد هذا التوجّه يخدم سياسة الاعتدال على المستوى العالمي، ويقطع الطريق أمام القوى التي “شغلتها وعملتها” المزايدة وافتعال الممارسات الموتورة والمدفوعة واستغلالها.

فالمسألة مبدئيّة أولاً ومصلحية ثانياً، إذ هل مصلحة واشنطن تكمن في توفير الحماية لبعض “المعتوهين” تحت عنوان الديموقراطية، هؤلاء المعتوهين الذين قد يعرّضون المصالح الاستراتيجية الأميركية للخطر، أم في إرساء علاقة صداقة وتعاون مع الشعوب العربية والإسلامية وأخذ هواجسها في الاعتبار من دون أن يكون ذلك على حساب الديموقراطية التي يبدو أنّها باتت في حاجة إلى التعريف مجددا؟

وطالما الشيء بالشيء يذكر، لم يعُد مسموحاً للولايات المتحدة التساهل مع إسرائيل في موضوع السلام الذي شكّل وما يزال السبب الرئيس للنقمة الإسلامية على أميركا.

ومن هنا، إنّ اعتماد سياسات استراتيجية جديدة بات ملحاً، خصوصا أنّ المستفيد من هذه المراوحة هو قوى الشر المتمثلة في التوجهات الإيرانية. كما لا يجب أن يغيب عن بال المسؤولين الأميركيين أنّ الثورات العربية قضت على مفهوم القومية لمصلحة الوطنية وكشفت أنّ أولوية الشعوب العربية استرداد حريتها وكرامتها، وليس مصادفة أن لا تشهد كل هذه الثورات حرقا لعلم إسرائيلي وليس فقط أميركي.

وبما أنّ المشكلة الأساس بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي إيران يجب اعتماد السياسات التي تزيد من عزلة الأخيرة وليس ترييحها وخدمتها كما حصل مؤخراً من قمّة عدم الانحياز إلى قمة الاستغلال الرخيص للفيلم المسيء للإسلام والإنسانية كونه يخدش الحس الإنساني.

أما الخلل الثاني الذي أظهره هذا الفيلم، فهو غياب المرجعية السنية والعربية وترك المبادرة بيد شيعة ولي الفقيه، فيما كان الحري بالمملكة العربية السعودية أن تصدر بياناً تدين الفيلم وتحذّر من التحركات الاحتجاجية التي تخدم المشروع الصهيوني-الإيراني، أو الدعوة إلى اجتماع عاجل يضم الرياض والقاهرة وأنقرة واتّخاذ الموقف اللازم الذي يضع الأمور في نصابها ويبرد المشاعر الجياشة ويحول دون تقديم هدايا مجانية أو السماح بتلطّي البعض بعباءة دينية تنفيذاً لأغراض سياسية.

من غير المسموح العودة إلى ما قبل الثورات العربية حيث كانت أقلية شيعية (المقصود ولاية الفقيه وليس من منطلق أكثري وأقلّوي) توحي أن الأولوية الإسلامية مواجهة إسرائيل والغرب، وهذا ما دفع الرئيس بشار الأسد إلى التأكيد أنّ الثورات لا يمكن أن تقترب من سوريا كونها في صلب محور الممانعة، الأمر الذي بدّدته الوقائع على الأرض من تونس ومصر وليبيا إلى اليمن وسوريا.

ولكن قد تكون في المقابل لهذا الفيلم المقيت إيجابيتان: الأولى تتّصل بإقرار السيد نصرالله أنه ليس محور الكون لجهة أنّ التصدي لهذا الفيلم وغيره يتطلب إصدار قوانين دولية وأميركية وأوروبية وليس الاتكال على عضلات الحزب فقط، والإيجابية الثانية تتعلق بالتحسس الغربي والعربي والسنّي مدى خطورة المشروع الإيراني الذي تبيّن أنّ في مقدوره على غفلة من الزمن نقل المنطقة من موقع إلى آخر.

والتحدي الأساسي اليوم يبقى في كيفية إعادة المشهد في المنطقة إلى ما كان عليه عشية الفورة التي أعقبت ردود الفعل على هذا الفيلم، حيث إنّ النظام الإيراني كان معزولاً والنظام السوري مهدداً بالسقوط و”حزب الله” مأزوماً، وأكبر دليل على أزمته اضطرار السيد نصرالله إلى الظهور والمشاركة الشخصية في المسيرة الاحتجاجية، فضلاً عن وضعه روزنامة تظاهرات على امتداد أسبوع وربما تمتد أكثر وتتركز في الجغرافية الشيعية، هذه التظاهرات التي تهدف إما إلى خطف الحدث السياسي في البلاد أو إجراء بروفا انقلابية في انتظار الساعة الصفر، وبالتالي الأولوية اليوم هي في التأكيد على عنوان المرحلة لبنانياً بإخراج السلاح الإيراني، وسوريا بإسقاط نظام البعث، وإيرانياً بضرب النفوذ الإيراني في المنطقة وعزل تأثيره داخل حدود بلاد فارس.

وفي موازاة ما تقدّم، فإنّ تحرُّك “حزب الله” يهدف إلى تغطية ما يجري في سوريا من إبادة جماعية ونسف زيارة البابا التي لم تأتِ في سياق ما كان يتمنّاه الحزب ويشتهيه أقلّه على ثلاثة مستويات: كلامه التضامني مع الشباب السوري التوّاق إلى الحرية، ما يخالف كل رهانه على موقف غير مبال من الثورة، دعوته المسيحيين إلى عدم الخوف وإنجاح النموذج اللبناني، ما يدحض كلّ فكرة الأقليات، تشديده على السلام، ما ينسف كلّ أيديولوجية الحزب القائمة على الحرب والعنف.

الجمهورية

ا

مجتمعات ما بعد «الربيع العربي»

خليل العناني *

سأل مراسل الجزيرة مباشر- مصر الصبي حسن (١٥ عاماً): لماذا جئت إلى هنا (بالقرب من السفارة الأميركية بالقاهرة)؟ جئت لنصرة النبي محمد. من أين جئت؟ أجاب الصبي: من سوهاج (٤٦٧ كليومتراً من القاهرة في صعيد مصر). وهل أخبرت والدك؟ أبي في السعودية. ومتى ستعود لأمك: (لمّا أجيب حق النبي). كانت هذه واحدة من إجابات كثيرة حملت المعنى نفسه لصبية وشباب أتوا من مناطق مصرية متفرقة من أجل الاحتجاج والتظاهر ضد مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم. دعك من السبب الظاهر للاحتجاج، فلا هي المرة الأولى التي ينفّس فيها بعض الحمقى ما يعتقدون أنه إساءة للإسلام ورسوله العظيم وقطعاً لن تكون الأخيرة. بيد أن اللافت هو أن وجه حسين «المصري» كان يتكرر شرقاً وغرباً وكلما دارت الكاميرا في أرجاء العالم العربي. الوجه نفسه رأيته فى شوارع طرابلس وعمان وغزة وفي بنغازي ودرنه غرباً وفي الخرطوم جنوباً وأقصى الشرق في شوارع صنعاء وتعز.

أزمة الفيلم هي أزمة كاشفة للمجتمعات العربية في مرحلة ما بعد «الربيع العربي». وهي مجتمعات اختلطت فيها الحرية بالفقر وانعدام الفرص وانسداد الأفق وذلك بعد عقود من الانغلاق والتهميش والتجهيل، فكان هذا الانفلات العصبي الكبير لفئات اجتماعية واقتصادية أشبه بما يسميه عالم الاجتماع الألماني «إيملي دوركهايم» (الفوران الجماعي). هذا الفوران هو نتيجة اختلاط ثلاثة مكونات مترابطة (مخزون ثقافي وعاطفة ملتهبة وسياق سياسي). فما حدث أبعد ما يكون عن الدين سواء بمعناه النصي أو الرمزي. صحيح أن المحرك أو الزناد لما حدث كان أمراً دينياً، بيد أن رد الفعل لم يكن انعكاساً للمعتقد الديني (ما أبعد الإسلام عن ممارسات العنف والفوضى والقتل التي وقعت) بل لتعقيدات التاريخ والسياسة والمجتمع.

من هنا يبدو اختزال رد الفعل على الفيلم المسيء باعتباره مجرد حماسة دينية أو أنها تظاهرات قام بها «الإسلاميون المتعصبون»، وذلك على نحو ما تصفه وسائل الإعلام الأجنبية وتتبعها في ذلك نظيرتها العربية، هو استمرار لمسلسل الهروب الكبير فى قراءة الواقع العربي ومشاكله الحقيقية. فما أسهل أن نعلق جرس الأزمات في رقبة الإسلاميين وذلك على نحو ما جرت العادة طيلة العقود الثلاثة الماضية وكأن شيئاً لم يتغير… في الوقت الذي يتناسى فيه البعض أن الإسلاميين باتوا يحكمون الآن وليسوا فى صفوف المعارضة. قطعاً كان هناك دور للتيارات الدينية في شحن الشباب ولم يخلو سلوك بعضهم من محاولة استغلال الأزمة وركوبها لتحقيق مكاسب سياسية كما جرت العادة. بيد أن القول إن هذه التيارات هي وحدها المسؤولة عن أعمال العنف والقتل والتخريب التي وقعت أمر لا يخلو من المبالغة. فالحقيقة التي يغفلها الجميع هي أن الشارع العربي لم يعد ملكاً لفصيل بعينه يوجهه كيفما يريد وقتما يشاء. ناهيك عن أن الحكومات الإسلامية هي أول من سيدفع فاتورة العنف وعدم الاستقرار ليس فقط سياسياً وإنما أيضاً اقتصادياً واجتماعياً.

جذر الأزمة الراهنة موجود هنا في عالمنا العربي وليس في الغرب. وهو الجذر ذاته الذي يغذي موجات الاحتقان السياسي والاجتماعي المتكررة في مجتمعاتنا. فقد فتح «الربيع العربي» نافذة الحرية كي تخرج منها رائحة العفن السلطوي وتعكسه عقولنا وطريقة تفكيرنا وسلوكنا اليومي. وهو الجذر ذاته الذي دفع بحسن «المصري» من أقصى الصعيد إلى فوهة بركان الاحتجاج والاعتراض في أقصى الشمال. حسن مثله مثل ملايين الشباب العربي القاطن على «حد النار» الفاصل بين القرية والمدنية. وهو الحد الذي أشعل ثورات «الربيع العربي» (هل نسيتم محمد بوعزيزي؟). إنه الحد الذي يختزن مأساة المغتربين داخلياً، والمهمشين اقتصادياً، والمحرومين اجتماعياً. هؤلاء هم وقود الحركة الذي يغلي في قاع المجتمعات العربية. وهو الوقود الذي أسقط أنظمة عتيدة، وبإمكانه أيضاً أن يحرق الأنظمة الجديدة ما دامت الأوضاع على ما هي عليه. فهل هي مصادفة أن يكون شباب الالتراس (مشجعو كرة القدم الذين يعيش أغلبهم فوق حد النار) وليس شباب جماعة «الإخوان المسلمين» أو شباب التيار السلفي هم أول من اعتلى أسوار السفارة الأميركية في القاهرة؟ وهل يبدو مفاجئاً أن تكون حركة «الشباب السوداني» (التي لا يعرف عنها أنها تنتمي الى تيار سياسي أو إيديولوجي بعينه) هي من دعت الى التظاهر أمام السفارة السودانية في الخرطوم؟ أم غريب أن تكون الغالبية العظمى للمتظاهرين الغاضبين من الشباب دون سن العشرين؟

وتظل لغة الأرقام هي الأكثر تعبيراً وقدرة على تفسير ما جرى وما قد يحدث يجري مستقبلاً. فعلى سبيل المثال يشير استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بيرسون مارستيلر»، وهي مؤسسة دولية لإجراء استطلاعات الرأي تأسست عام ١٩٥٣ ولها فروع في أكثر من ١٠٨ دول من بينها الأردن ولبنان والكويت وقطر وعمان ومصر والإمارات، إلى أن أوضاع الشباب العربي لم تتغير كثيراً في مرحلة ما بعد الثورات العربية. وهو استطلاع أُجري أوائل العام الجاري وشمل ما يقرب من ٢٥٠٠ شخص تتراوح أعمارهم ما بين ١٨ و٢٤ عاماً (ثلثي المواطنين العرب أقل من ثلاثين عاماً) وغطى ١٢ دولة عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان والعراق وليبيا وتونس. ما يقرب من ٨٣ في المئة من شباب الاستطلاع عبّروا عن أن أهم شيء في حياتهم هو الحصول على أجر عادل (هل نسينا أن العدالة الاجتماعية من أهم مطالب الثورات؟)، في حين قال ٦٣ في المئة إن الحصول على منزل (حق العيش) يمثل الحاجة القصوى لديهم. ويظل الأمر اللافت في الاستطلاع هو أن رغبة الشباب في الحصول على حياة كريمة اقتصادياً واجتماعياً تتجاوز الرغبة في بناء نظام ديموقراطي. هذه مجرد عينة من الأرقام التي تعكس جزءاً بسيطاً من الصورة الحقيقية للعالم العربي. وهي أرقام إذا ما أضيفت إليها أرقام تقرير التنمية البشرية التي تصدرها الأمم المتحدة ستكشف حجم الكارثة التي تنتظر مجتمعاتنا ودولنا (راجع تقرير «تحديات التنمية في العالم العربي» عام ٢٠١١ والذي يعطي صورة تفصيلية للأوضاع بعد «الربيع العربي»).

لم يتغير الحال إذاً بعد «الربيع العربي». بل على العكس تحولت طموحات الشباب إلى عامل ضغط نفسي واجتماعي يبحث عن منفس يكون فى الأغلب من خلال موجات متكررة من العنف الاجتماعي والسياسي، لفظياً ومادياً. بكلمات أخرى، لا تزال المجتمعات العربية تعيش فوق برميل بارود تزداد سخونته بازدياد الاستقطاب السياسي والفشل الداخلي من جهة، والازدراء والامتهان الخارجي من جهة أخرى… بحيث تصبح مقاطع هزلية لفيلم هابط كتلك التي تم نشرها بمثابة عود الثقاب الذي قد يشعل المنطقة من طرفيها الشرقي والغربي وشمالاً وجنوباً. وما أسهل وأريح من أن نلقي المسؤولية عما حدث، في حين يبقى جذر الأزمة كامناً تحت السطح يهب مع أول مناسبة كي يدفع بكل ما هو سيئ في شكل فوران جماعي عصبي يصعب رصده أو التحكم فيه.

في المقابل، يخرج علينا بعض المتحذلقين شاغرين أفواههم بسؤال عريض: ألم نقل لكم؟ هذه المجتمعات لا تعرف معنى الحرية ولا تستحقها؟ وهو منطق يؤكد الحقيقة السابق الإشارة إليها ولا ينفيها. فهؤلاء أيضاً هم إحدى مخرجات المجتمعات العربية، ولكن على الطرف الآخر الأكثر سطحية وابتذالاً. فناهيك عن غرق منطق هؤلاء فى أطروحة جلد الذات، فإنه أيضاً يعكس الخلل المنهجي والفكري لديهم حيث لا يزالون يمارسون الوصاية على مجتمعاتهم وشعوبهم وكأن شيئاً لم يتغير. ناهيك عن رفض بعضهم التعايش مع الواقع الجديد لأسباب بعضها شخصي (بعضهم أضير فعلياً من «الربيع العربي») والآخر موضوعي. وقد نسوا أن أبسط قواعد التحليل السياسي تربط بين سلوك الفرد، وهو انعكاس لبيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه.

لن يهدأ حسين «المصري» وإخوته في العالم العربي وإن حكمهم رئيس «إسلامي». ولن ينتهي مسلسل الاحتجاج والتظاهر والاعتصام ما لم يجد حسين ما يشغل وقته وعقله وحتى يعود إلى أحضان أمه في صعيد مصر.

* كاتب وأكاديمي مصري

الحياة

ضد الإساءة للإسلام… وضد العنف

عبد الوهاب بدرخان

لو قلت، في 11 سبتمبر 2001، إنك ضد الهجمات الإرهابية، وضد السياسات الأميركية المعادية للعرب وقضاياهم، لكان عليك أن تواجه ارتياباً واتهاماً بأنك في داخلك ووجدانك أقرب إلى التصفيق لبن لادن، والابتهاج بما ارتكبه الشبان العرب الـ19 من تفجيرات أودت خلال وقت قياسي ببضعة آلاف من البشر.

ولو قلت، في 11 سبتمبر 2012، إنك ضد الفيلم المسيء للإسلام ولنبيه، وضد العنف الذي استخدم في الاحتجاج على هذا الشريط التافه لواجهت أيضاً ارتياباً واتهاماً بأنك في داخلك ووجدانك أقرب إلى الاستهانة بالإساءة، وبالتالي إلى تمرير وقبول الرواية السفيهة للإسلام كما ارتكبها ذلك المتعصب الحاقد فحطَّم خلال وقت قياسي كل ما أمكن عمله طوال الأعوام الماضية -على هشاشته- لتجاوز الانعكاسات الكارثية للهجمات الإرهابية.

بلى، هذان الضد والضد هما عماد الموقف السليم الإيجابي، بمعزل عما تثيره الأفعال (الإرهاب، الإساءة للإسلام) من ردود فعل (حروب جورج دبليو بوش، الإغارة على السفارات الأميركية). ولا يعني ذلك إطلاقاً السكوت على الإساءة كأنها لم تكن، بل يمكن الذهاب فيها إلى أبعد الحدود، أما إحراق السفارات وتهديدها، وقتل الدبلوماسيين كما التسبب بقتل وجرح محتجين، فما من شيء يقرُّه.

أظهرت الوقائع على جانبي الفعل وردود الفعل أن الحكومات وجدت نفسها مكبلة ومشلولة، بأوضاعها ومفاهيمها، تجاه ما يصنَّف بأنه “ديني”، فالجانب الأميركي أذهله أن يتلقى مثل هذه اللطمات رغم ما بذلته إدارة أوباما لإثبات ابتعادها عن المفهوم البوشي لـ”الإرهاب”، ولتوضيح احترامها لمعتقدات الآخرين. لكن أذهله أيضاً أن الآخرين لا يراعون، أولا يعرفون، مدى رحابة “حرية التعبير” في الولايات المتحدة، حيث الرقابة على الأنشطة المصنفة فنية أو “إبداعية” غير واردة، لذلك وجد الجانب المتضرر من الإساءات أن الإدانة الحكومية الأميركية للشريط غير كافية، فالإساءة حصلت وما كان لها أن تحصل أصلاً، ثم إنها مرشحة للاستمرار والانتشار طالما أن الفيلم لم يُعدم وأن صاحبه لا يزال حرّ التصرف، رغم أن ممارسته “حرية التعبير” تسببت بأضرار بالغة وتستدعي التساؤل عما إذا كان يستحق هذه “الحرية” التي لا يجيزها الرئيس الأميركي ولا أي إنسان سويِّ عاقل لنفسه.

في ذلك ما يحيل مجدداً إلى مسألة “قداسة” حرية التعبير وإعلائها فوق كل المقدسات الأخرى، بما فيها الدينية، لكن مثل هذا الطرح للمسألة بات أقرب إلى الأيديولوجية التعصبية منه إلى الأريحية الفكرية والسياسية. فالمجتمعات كافة، في الغرب كما في الشرق، تشهد صعوداً للتيارات الدينية، ولو بنسب متفاوتة. وفي حالة الغرب والإسلام، تحديداً منذ هجمات 11 سبتمبر، لم يكن مطلوباً في أي لحظة ضرب “حرية التعبير” وإنما ترشيد احترام الآخر واحترام المعتقدات، وهي من المبادئ “الغربية” لحقوق الإنسان، فهذه هي أيضاً من المضامين الواجبة في ممارسة حرية التعبير.

في 11 سبتمبر 2001 استطاع شخص واحد أن يأمر بعمليات إرهابية وأن يصوّر ذلك على أنه يُرتكب باسم الإسلام ومصلحة الشعوب العربية والإسلامية، ولكي يدعم حججه استند إلى سجل طويل سيىء للسياسات الأميركية والانحياز الأعمى لإسرائيل باحتلالها فلسطين واضطهادها للشعب الفلسطيني.

وبرهنت وقائع العقد السابق أن توصل الإرهاب للردّ على الإساءات، كما توصل الحروب للردّ على الإرهاب، كانا خيارين أهوجين وعمقا الشرخ بين الغرب والعرب، والأسوأ أنهما زجّا بالإسلام إلى وسط الصراع. وكما أساء إرهابيو “القاعدة” إلى الإسلام، ها هم إرهابيو الفيلم المدان يسيئون إلى قضيتهم، فإذا كانوا أقباطاً أو مسيحيين من مدارس أخرى أو يهوداً متنكرين فإنهم أساءوا إلى معتنقاتهم لأن تهوراً كهذا يدفع باتجاه العودة إلى عصور التهاتر والتنافر والترافض بين الديانات، وفي الحالتين الموسومتين بتاريخ 11 سبتمبر يبدو هدف هؤلاء الإرهابيين وأولئك كأنه الفتنة لمجرد الفتنة.

لا يمكن الإطمئنان إلى عالم محكوم بالعيش بين هستيريتين أو هستيريات مصرّة على التحارب بمثل هذه الحمولة من الحقد والتعصب. وليس مقبولاً أن يؤخذ العالم العربي بجريرة من امتهنوا الإجرام، ولا أن يُعاقب المسلمون على ارتكابات تحصل باسمهم، ولا أن يجيز قس أرعن حرق المصحف، ولا أن يسمح لقبطي أو إسرائيلي بتمثل هذا التخريب المتعمد بالإساءة إلى الإسلام أو إلى أي معتقد. وفي المقابل لا يمكن الركون لأميركا متجاذبة ببن لادن ونتنياهو، فإما أن تقود علاقاتها مع الدول والشعوب العربية بمقاربات العدالة والقانون الدولي، وإلا فإنها ستبقى أسيرة أمراضها الصهيونية.

وأخيراً، طالما أن الإسلاميين يتبوأون السلطة هنا وهناك، فمن شأنهم ومصلحتهم أن يعرفوا أن الإسلام نفسه ليس في خطر جراء الإساءات، أما الإسلام السياسي فقد يكون مصداً للخطر على المسلمين أولاً، ولذا فهو يحتاج إلى مراجعة عميقة في التنظير كما في التطبيق.

الاتحاد

استعادة ربيعنا العربي

اوكتافيا نصر

كنّا على موعد أخيراً مع اختبار حقيقي للصحوة العربية التي سحرتنا وألهمتنا وبثّت لدينا الزخم ومنحتنا الكثير من الأمل في مستقبل كان من قبل مجرّد حلم بالنسبة إلينا.

كان الاختبار بسيطاً ومباشراً وغير معقّد، وقد فشلنا فيه فشلاً ذريعاً.

فالتظاهرات الدموية التي شهدناها في الآونة الأخيرة سببها فيلم تافه وفاشل لم يشاهده أحد. ولم يسترعِ انتباه أحد منذ إطلاقه قبل أشهر. الهدف الأساسي للفيلم العديم القيمة هو الإساءة وإثارة الغضب. لقد نجح فيلم تافه أنتجه شخص مجهول ذو ماضٍ غامض، في إسقاط كل الأقنعة وفضح سلوكنا الأكثر ظلمة والصورة الأكثر انحداراً للعرب حتى يومنا هذا.

لقد ساهمت مجموعة من الحاقدين والقتلة الغاضبين في جعل الفيلم المغمور يتصدّر العناوين الرئيسية في الإعلام العالمي. فهذا الفيلم الفاشل بات يُعرَف في العالم بأسره بالفيلم “المسيء الى الإسلام” وحتى “فيلم محمد”! إذا كان الفيلم قد أساء إلى البعض، فإن المتطرّفين بدورهم أساؤوا إليّ وإلى الملايين من المواطنين في العالم الذين يرفضون ردّ الفعل الإجرامي عليه.

يسوؤني أن بعض الأشخاص لا يزال يحاول تبرير أفعال حفنة من القتلة مكانهم الصحيح هو العزلة لا مجتمع متحضِّر.

يسؤوني أن حفنة من الفاشلين المخبولين تستطيع اختطاف كل المجهود الدؤوب الذي بذلته الجماهير، ونشر الفوضى في مدننا وفي السفارات الأميركية في العالم العربي.

يسؤوني أن القتلة الفاقدين لصوابهم يسرحون ويمرحون، وأن الحكومات عاجزة عن ضبطهم بسرعة والحفاظ على الهدوء والأمان.

الربيع العربي ملك لنا، وعلينا الدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة. لكنني لم أتوقّع قط أن نُضطرّ إلى حمايته من أنفسنا. أعتبر أننا جميعاً شعب واحد. المجانين والأصحّاء بيننا هم شعب واحد. وكذلك المتطرّفون والليبراليون. والمتديِّنون والعلمانيون. وودعاء القلوب والحاقدون. علينا أن نجد طريقة للعيش معاً، وتقبّل بعضنا البعض، والسماح للآخرين بأن يعيشوا حياتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. عالمنا ملك لنا جميعاً، وليس ملك لأيّ جهة كانت. إنه لنا، وعلينا إيجاد طريقة للعيش معاً قبل فوات الأوان.

يتعين علينا أن نعيد اختراع طريقة للتحاور في ما بيننا. إنها مسؤولية الجميع. تبدأ مع الفرد والعائلة والمجتمع والمدرسة ومكان العبادة ومكان العمل والنادي وفي كل مكان يلتقي فيه الأشخاص.

أحمّل كلا منّا مسؤوليّة هذا السلوك المتهوّر الذي تُظهره حفنة قليلة بيننا. يجب أن نغيّر الأساليب التي نتعامل بها بعضنا مع البعض قبل أن نطلب من العالم أن يأخذنا على محمل الجد. نطلب مساعدة الغرب، ونستهلك منتجاته، ونقبل المساعدة منه، ولا نكفّ عن طلب المزيد. ونريد من الغرب أن يتعامل بإنصاف مع قضايانا وشؤوننا. فلنتوقّف قليلاً ونسأل “لماذا؟” لماذا يجب أن يتخذ الغرب موقفاً أكثر دعماً في الشؤون التي تهمّنا؟ ماذا فعلنا أخيراً لقضايانا ما عدا التشدّق بالكلام الذي بتنا متمرّسين فيه على مر السنين؟

أيتها الشعوب العربية، أجيبيني عن هذا السؤال: ما هو موقفنا من قضايانا؟ ماذا فعلنا لفلسطين في الآونة الأخيرة؟ متى كانت المرة الاخيرة التي دقّقنا في سجلّنا المخزي في مجال حقوق الإنسان؟ متى كانت المرة الاخيرة التي أُقِرّ قانون لحماية حقوق الأطفال أو النساء؟ متى أشركنا شبابنا طوعاً في الحوارات الوطنية أو منحناهم فرصة لإدارة بلداننا؟ هل ننتبه حتى لسوء المعاملة الشديدة التي يتعرّض لها العمّال المهاجرون في ثقافاتنا “الرحيمة”؟

مع ذلك، وعلى رغم كل إخفاقاتنا وافتقارنا إلى الحداثة والتمدّن، نريد من العالم أن يحترمنا ويعاملنا بإنصاف. الخبر السار هو أن العالم بأسره دُهِش بحركاتنا الشبابية التي قلبت الوضع القائم رأساً على عقب، وأطاحت الأنظمة، وأسقطت الديكتاتوريين، وأنهت عقوداً من الطغيان، وبثّت الأمل عبر الحدود والقارّات. وكيف كافأنا هؤلاء الشباب؟ ألقينا بهم جانباً في أسرع ما يكون عوض أن نجعلهم جزءاً لا يتجزّأ من الحلول والتخطيط للمستقبل.

لقد رسّخت التصرّفات الجنونية لحفنة قليلة من الأشخاص، الأفكار النمطية القديمة التي يبذل كثرٌ بيننا جهوداً دؤوبة لتصحيحها. رد الفعل العنيف والخارج عن السيطرة على الأشياء “المسيئة” والذي يتكرّر باستمرار، بات تصرّفاً مبتذلاً ويجب وقفه بكل الوسائل الممكنة. يجب محاكمة المجرمين، وعلينا أن نعكس معتقداتنا الحقيقية من خلال الطريقة التي نربّي بها أولادنا. فما شهدناه الأسبوع الماضي من تظاهرات عنيفة وقتل وإحراق متعمّد للمنشآت دليل على أن التربية الضيّقة على الكراهية والعنف متجذّرة عميقاً في ثقافتنا.

يجب أن يقود الربيع العربي إلى تنشئة مواطنين عالميين يتمتّعون بحس المسؤولية ويجيدون التفاوض، بعيداً من اللجوء إلى العنف كخيار أوّل أو أوحد. ويجب أن تقوم الصحوة العربية على الإصغاء والتحاور بطريقة متحضِّرة. فالمجتمع الدولي سوف يضعنا جميعاً في السلّة عينها حتى لو كنّا نعارض بشدّة تصرّفات تلك الحفنة الضئيلة من الأشخاص.

أحيّي جميع من استنكروا العنف والقتل العشوائي. وأضمّ صوتي إلى الأصوات الكثيرة التي عبّرت عن اعتذار صادق، وكذلك إلى الجهود التي يبذلها العرب الحكماء الذين يتكلّمون جهاراً من خلال كل الوسائل المتاحة لهم. يجب أن نستمرّ في رفع الصوت عالياً لحجب الضجيج الحاقد. أما بالنسبة إلى رد فعلي على الفيلم المسيء، فقد تعاملت معه تماماً كما أتعامل مع أي هجوم حاقد ودنيء عليّ شخصياً أو على شيء أحترمه أو شخص أقدّره. لقد تجاهلته لأنه مجرّد فيلم تافه لا يصلح الا لرميه في سلّة المهملات!

النهار

هل هناك فيلم أم ان العرب هم الفيلم؟

الياس خوري

حتى الآن لم ير احد الفيلم الذي اخرجه رجل مستعار الاسم قيل انه سام بازيل او سام باسيل، وهو اسرائيلي امريكي، ثم قيل ان باسيل هو منتج الفيلم اما مخرجه فيدعى آلان روبرتس، كما قيل ان مخرج الفيلم رجل آخر اسمه نيقولا باسيلي نيقولا. الاول مقاول والثاني نصاب ومختلس. اما عنوان الفيلم ‘براءة المسلمين’، فليس هو العنوان الاصلي، اذ قيل ان عنوانه كان ‘مقاتلو الصحراء’، وهو يدور قبل الفي سنة اي قبل ظهور الاسلام، وان اسم بطله خلال التصوير كان جورج، لكنه تحوّل في ‘التريلر’ الذي عرض على اليو- تيوب الى محمد.

الاصولي الصهيوني- المسيحي المتعصب تيري جونز، الذي اراد احراق القرآن هلل للفيلم، والمصري المعتوه موريس صادق، الذي يهلوس بفكرة طرد المسلمين الى الصحراء دعمه، والمحافظون الجدد من ايتام جورج دبليو بوش، رقصوا طربا له.

حكاية تلخص ابشع ما في العنصرية وفوبيا الاسلام واللاسامية الجديدة ضد العرب والمسلمين.

لكن السؤال هو هل هناك فيلم؟

قيل انه عرض مرة واحدة في كاليفورنيا لكن العرض توقف لأن الصالة كانت فارغة. عمليا لم ير احد الفيلم الذي هدد السيد نيقولا باسيلي نقولا، قبيل سوقه الى التحقيق، بأنه سيعرضه كاملا، وسيتحفنا بساعتين من البذاءة والهبل والسفالة!

تابعت اخبار هذا الفيلم اللعين في جميع الصحف الامريكية، فلم اعثر على خبر، بل عثرت على نتف تشبه النمائم، ولم اقرأ مقالا واحدا لناقد او صحافي شاهده.