مقالات تناولت حطاب الأسد الأخير وتداعياته على الوضع في سورية

الهتلرية و”المجتمع المتجانس” في سورية/ نجيب جورج عوض

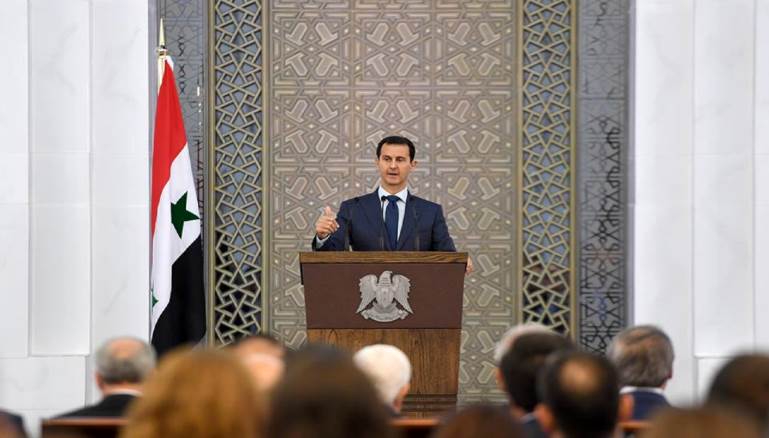

خرج علينا حاكم دمشق، أخيرا، بخطاب انتصاري، يعلن فيه أمام مؤيديه عديمي الحيلة أنه انتصر وحقق مشروعه التقدمي العبقري الذي حلم بتحقيقه من أجل خلق سورية جديدة، لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل. اعترف، هو أو من كتب له خطاب الانتصار، بأن سورية فقدت “خيرة شبابها”، إلا أنه عاد، إلى طمأنة الخراف الكسيرة وعديمة الحيلة الجالسة أمامه والمصفقة له بحماسة، أن خسارة خيرة الشباب ما كانت سوى ثمن ضروري لخلق “المجتمع المتجانس” السوري الجديد.

في ثلاثينيات القرن الماضي، حين وصل الحزب النازي إلى سدة السلطة في ألمانيا، كرّر رأس السلطة في الحزب وفي الدولة النازية الجديدة، أدولف هتلر، في أكثر من خطاب، أفكاره الفلسفية عن معنى مفهوم “الأمة” وفكرة “الشعب النقي”، متأثراً بقراءاتٍ خاطئةٍ وملتويةٍ بعمق لأفكار هيغل ونيتشه والفكر الليبرالي الرومانسي الألماني في القرن التاسع عشر، نظَّر الفوهرر بحماسة لفكرة “العرق النقي”، مقدّماً عملية إحيائه، والسماح له بالتجسّد مكانياً وزمانياً ومجتمعياً، السبيل الأول والأنجع لبناء مجتمع التفوق والتقدم والازدهار. تحدث هتلر عن ضرورة تنقية المجتمع الألماني من تلك الشرائح المجتمعية التي لا تساعد على إيجاد “مجتمعٍ متجانسٍ” ويخلق ألمانيا الجديدة. عمم هتلر هذا الخطاب في أنحاء ألمانيا النازية، وتخلص من كل من خالفه واعترض عليه، مسبباً في النهاية لا مجرد حربٍ عالميةٍ قادت إلى موت عشرات الملايين على امتداد أوروبا، بل واقترف واحدةً من جرائم التاريخ البشري الفظيعة، في محارق تصفية عرقية و”تنقية مجتمعية لخلق التجانس” (كما كان يقول ناطقوه الإعلاميون، من أمثال غوبلز في إحدى خطبه في جامعة هايدلبرغ مثلاً) حرق فيها حرفياً مئات ألوف اليهود والأقليات الأخرى اللا-آرية.

اليوم، يشهد التاريخ ولادة هتلرية جديدة في العالم المعاصر، إذ لم يعد العالم يهتز لرؤية حاكمٍ مستبدٍ، قتل نصف الشعب السوري، ودمّره وشرّده وأخفى مصيره، وأعاد البلد إلى عصر ما

“لم يعد العالم يهتز لرؤية حاكمٍ مستبدٍ، قتل نصف الشعب السوري، ودمّره وشرّده وأخفى مصيره” قبل المدنية، وما قبل المجتمع، وارتكب أفظع الجرائم والانتهاكات غير الإنسانية لكل ما هو بشري في الأرض السورية سبع سنوات، يردّد خطاباً محشواً بأفكار نازية، اعتقدنا أنها بادت.

بأي “مجتمع متجانس” نبشِّر في بلدٍ لم يعد فيه “مجتمع”، ولا أي تموضع بشري سوسيولوجي، ينطبق عليه أي عنصر من عناصر تكوين “المجتمعات” وبنيتها وماهيتها، كما نعرفها ونتعلم عنها وندرسها ونختبرها؟ أي “مجتمعٍ” نتحدّث عنه في سياق بشري لم يخسر فقط كل شبكات التعاضد والتواصل والتعايش المجتمعي بين شرائحه وجماعاته وفئاته، بسبب خطاب كراهية وتشكيك وانقسام وعداوة وقتال دموي طائفي وسياسي وديني وعقائدي وسوسيولوجي وثقافي وإيديولوجي، بل خسر أيضاً الجزء الأكبر من بنيته البشرية المكوِّنة والمؤسسة، في ظل موت ما يقارب المليون مواطن سوري، وتشرُّد ما يقارب الإثني عشر مليون إنسان، وتهجيرهم واقتلاعهم، من أرضهم ومن بيوتهم، وفي ظل تدمير ما يقارب ثلثي البنية التحتية والمدينية لكل المدن السورية (مواقع تموضع “المجتمعات” وبنائها وخلقها وعيشها)، وفي ظل انتهاك البلد واحتلاله من أكثر من خمسة جيوش أجنبية غريبة وإدارته المباشرة والتنفيذية من قيادات روسية وإيرانية وفقدان الأمة السورية أي سيادة وكرامة وكيان متماسك ناظم جمعي، يعرِّفها وفق أي مفهوم علمي موضوعي قاعدي، لفكرة “مجتمع” ولمفهوم “اجتماع بشري”.

ثم، عن أي “تجانسٍ” مجتمعي نتحدث في ظل واقع مأساوي تدميري، لا يمكن لأي مفهوم أو نموذج من نماذج التجانس أن يتحقق فيه؟ أي “تجانس” مجتمعي في ظل موت حالة “المجتمع” (سورية فيها “تجمُّع” ناجين لا “مجتمع”) وغياب الحس والضمير والمعيار الأخلاقي الجمعي والسيوسيولوجي في عقول السوريين الباقين ونفسياتهم وسلوكهم ورؤاهم (معظمهم يفعل مضطرا، وفي مقدمتهم مؤيدو النظام التواقون لمغادرة جنة “المجتمع المتجانس”، والذين بات كثيرون منهم قبل سواهم “لاجئاً” مزعوماً في بلاد العالم) في الأرض السورية. ما لدينا في سورية اليوم جزر وتشرذمات بشرية متفرقة لجمع بشري متفكك ومتشظ ومتنافر، كل همه

“الطغيان والإجرام العنصري باتا من مظاهر عادية ومألوفة وشائعة، إلى درجة عدم الاكتراث لها” وهاجسه النجاة من الموت والحرب والاستمرار بالحياة بأيٍّ من الأشكال، بما فيها الخنوع والصمت. عن أي مجتمع متجانس، نتحدث في ضوء غرق الإنسان السوري في الداخل في دوامة الوجود الفردي الأنوي (أنا وبعدي سورية)، والانهماك بالذات وعدم الاهتمام بعد الآن بالآخر ومصيره وحياته معي أو بوجوده حولي؟ أي “تجانس” هذا نتوهمه في ظل واقع سوري مأساوي مدمّر، يحتاج إلى عقود طويلة من إعادة بناء وتكوين، بل “وخلق من عدم”، لإنسانية الفرد ولبشرية الجماعة ولحالة العيش مجموعا وبنية الأمة، ناهيك عن إعادة بناء بلد من الصفر، برع النظام صاحب نظرية “المجتمع المتجانس” في تدميره وإفناء الإنسان فيه.

لم أشعر بالصدمة أو الاستغراب، حين سمعت “حاكم الشام” يعلن، قبل أيام، عن أفكاره المرعبة في خطاب انتصاره على سورية وهزيمته شعبها، فالمذكور عرّفنا عن نفسه بلا مواربةٍ وبدون أي تحفظات منذ سبع سنوات كاملة، وما انفك يكرّر التأكيد، بأفعاله وأقواله، بأنه ما قلنا للعالم أجمع أنه عليه. ما جعلني أصاب بالرعب الشديد والقرف والحزن العميق أنه نمذَجَ هتلريةً علنيةً، وأمام أنظار كل أوساط الفكر وصناعة القرار في العالم ومسامعهم، من دون أن يهتز لأحدٍ من هؤلاء جفن أو أن يكترث لما قاله أحد. يرعبني بعمق أننا نعيش في عالم عدمي مرعب متطرّف وجنوني، كالعالم المعاصر. يرعبني أن الطغيان والإجرام العنصري باتا من مظاهر عادية ومألوفة وشائعة، إلى درجة عدم الاكتراث لها. لا بل ربما بتنا اليوم، باعتبارنا جنسا بشريا، نعيش في عالم فيه صناع قرار وأصحاب نفوذ لا يحلمون فقط بتأسيس “مجتمع متجانس” بل بإيجاد “عالم متجانس” هتلرياً. في هذا السياق المعولم لإعادة إحياء الهتلرية وعولمتها، يصبح كلام بشار الأسد مجرّد قطعة واحدة من صورة أوسع وأبشع وأكثر سوداوية تقتل الإنسانية، بدءاً من قصر المهاجرين ووصولاً إلى البيت الأبيض.

العربي الجديد

تعالوا لا نسخر من بشار!/ عمر قدور

يمكن القول بأن خطاب بشار الأسد، أمام مؤتمر لوزارة خارجيته، أتى هذه المرة في توقيته المثالي؛ بعد يومين من اعتداءات إرهابية لداعش في إسبانيا وألمانيا وفنلندا، وقبل حلول ذكرى استخدام قواته السلاح الكيماوي على نطاق واسع في غوطة دمشق صبيحة 21 آب 2013. قد يكون التوقيت محض مصادفة، لكن إلباسه دلالة لن يكون تجنياً على تنظيم الأسد. إذ ليس أفضل من عشية ذكرى استخدام السلاح الكيماوي ليظهر بشار مرتاحاً إلى وضعه وإلى إفلاته من العقاب، وليس أفضل من الظهور بعد الهجمات الإرهابية في أوروبا ليعلن رفضه وجود أي تنسيق أمني مع الغرب ما لم يقطع الأخير كافة علاقاته مع “الإرهاب” وفق تعريف بشار الذي يصنّف كل المعارضة تحته.

صحيح أن بشار حاول إظهار الواقعية بالقول: “هم فشلوا حتى هذه اللحظة ونحن لم ننتصر”. إلا أنه ذهب أبعد من إعلان الانتصار المؤقت إلى نقطة المقايضة الكبرى، وهي المسألة التي روّجت لها مؤخراً دوائر في صنع القرار الغربي، على نحو ما فعل الرئيس الفرنسي ماكرون الذي اعتبره خطراً على السوريين فقط بينما خطر داعش على العالم كله. فالنظام المخابراتي السوري تعيّش طويلاً على التعاون مع أجهزة المخابرات الغربية في موضوع الإسلاميين تحديداً، حتى من خلال معرفة تلك الأجهزة بالدور المزدوج للمخابرات السورية بعد إسقاط صدام مثلاً. يُذكر أن المخابرات الأميركية قد طالبت الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بتخفيف الضغوط على تنظيم الأسد بسبب التعاون الأمني بين الطرفين، وسرّبت حينها رقماً يفوق العشرين ألف ملف لإسلاميين سُلّمت ل”السي آي إي” من قبل المخابرات السورية.

إذاً، بموجب المقايضة المطروحة، على الغرب الإقرار بأن تنظيم الأسد باقٍ برعاية ووصاية إيرانية-روسية. وبما أن الحرب على داعش تقترب من نهايتها، ويقترب معها موسم عودة آلاف الداعشيين إلى بلدانهم، أو إلى ساحات “جهاد” جديدة قد لا تكون الاعتداءات الأخيرة سوى مقدمة “لطيفة” لها، فسيتحتم على الغرب التعاون مع مخابرات بشار، أي تلك المخابرات التي يدرك أنه لها ولحلفائها الإقليميين دوراً إن لم يكن في صناعة التنظيم فبمساعدته على الاستقواء والتمدد. والحق أنها صفقة تستهوي غالبية الدوائر الأمنية في الغرب، على الأخص تلك الدوائر التي لا ترى مانعاً في اصطناع الجهاديين، ممن لديهم استعداد لذلك، ومن ثم إبادتهم في حلقة لا تبدو لها نهاية وشيكة.

ليست مهمة في المقابل ثرثرة بشار وانتقاداته النظام الغربي، فهي في معظمها تعود إلى الفولكلور اللفظي الأسدي المعادي للديموقراطية والمترسخ منذ مرحلة الأب. إلا أنه هذه المرة، وهو يستشهد بما يسميه “النظام الأميركي” وعدم قدرة ترامب على فرض ما يريد، يغازل عموم موجة اليمين الشعبوي الغربي، الموجة الناقمة أيضاً على النظام الغربي الحالي، والتي تحتقره في أدنى تقدير. إلى ذلك يُضاف حديث بشار عن خسارة شباب من قواته والبنية التحتية مقابل كسب مجتمع أكثر صحة وتجانساً، فهذا التجانس يكاد يكون الحلم المتعذّر لليمين الشعبوي في الغرب، وبإبادته ما يُقارب مليون سوري بحسب بعض التقديرات يكون بشار هو القائد الملهم لذلك اليمين العاجز، ولن يكون من باب المصادفة مؤخراً أن تُرى صورته على حساب التواصل الاجتماعي لأحد المتورطين في اعتداءات عنصرية في الولايات المتحدة.

والحق أن حديث بشار عن التجانس، ما يذكّر بأسوأ ما شهدته البشرية من عنصرية وادعاءات نقاء، ليس وليد اللحظة. هذه هي قناعاته التي أسفر عنها إبادةً جماعية وتهجيراً منذ بدء الثورة، أما قبل ذلك فلعل معارضين سوريين يتذكرون كيف خرج بعد انقضاض مخابراته على ما سُمّي بربيع دمشق، ليسخر منها بالقول: إن البعض قد فهمه خطاً عندما تحدث عن الرأي الآخر، فظنّ أنه المعني بالرأي الآخر. بينما كان على الأرجح يقصد بعض التباينات البسيطة في تنظيمه، أو ربما بعض التباينات في عائلة الأسد فحسب. ومن باب التذكر أيضاً وصفه إثر حرب تموز القادة العرب بأنصاف الرجال، ليصل في خطابه الأخير إلى وصف العرب بألا وجود لهم إطلاقاً، فهم مجرد عملاء وأدوات للغرب على شاكلة اتهامه المعارضة السورية.

غير أن هذا لا يعني التبرؤ التام من العروبة، فهو قد احتاج الأخيرة ليقول إنها جوهر الهوية السورية، فقط كرسالة غير مباشرة للأكراد السوريين ورغبتهم اعتماد تسمية “الجمهورية السورية” بدل “الجمهورية العربية السورية”.

بالتأكيد سنجد في خطاب بشار ما يصلح للسخرية، كمثال اتهامه الغرب “بانعدام الثقة، ما يدفعه إلى استخدام القوة، وعدم العقلانية، ورفض مشاركة الآخرين”. وكأنه هو شخصياً يتمتع بكل ما ينقص الغرب، من عدم اللجوء إلى الوحشية المفرطة، ومن التحلي بالعقلانية والرغبة بمشاركة الآخرين! لولا أنه يسخر من العالم جميعاً بإصراره على ما هو عليه دون أدنى تغيير، وبقبول العالم ببقائه كما هو، بل إنه فعلياً يغلق أمام الجميع أي مدخل لإعادة تدوير تنظيمه، ويزيد عن ذلك بالحديث عما يسميه “تلوث المعارضة لدرجة لا يمكن معها إعادة التدوير”.

نعم، قد نسخر من الكثير مما ورد ي فقرات الخطاب، على رغم أنه الخطاب الأكثر تماسكاً له. إنما قبل ذلك لا بد من ملاحظة بعض ما ردده، من قبيل “الثورة هي مصطلحنا.. أنتم وطنياً وأخلاقياً لستم أكثر من حثالة”، وبالطبع اتهامه المعارضين بأنهم عملاء وعبيد. فالحق أن بشار كرر ما دأب عليه طوال سنوات أناس يعتبرون أنفسهم هم الثورة، والآخرين مجرد عملاء ومرتزقة، وأن هؤلاء العملاء المرتزقة سرقوا الثورة منهم. اليوم، مع هذا التطابق، قد يتساءل الواحد منا عن الجهة الأحقّ بأن يُنسب إليها هذا الخطاب؟ أم أنه فقط من مقتضيات “التجانس” بين الطرفين؟

المدن

“التجانس” الأسدي بعد نصف قرن../ مالك داغستاني

تكاد لا تختلف الكلمة التي ألقاها الأسد قبل يومين في لقاء وزارة الخارجية والمغتربين عن سابقاتها مما أدلى به في العديد من المحطات خلال سنوات الثورة السورية. كانت كغيرها متخمة بتزييف الوقائع ومحشوة بالرسائل للخارج والداخل، وترسم خطة عمل محكمة للجهات الحكومية والسلطوية ليس لما يجب عليهم عمله، بل لما يجب على السوريين أن يرووه عن سوريا والحدث السوري في المرحلة القادمة. وكيف عليهم تبني رواية الأسد عما حدث ومازال في سوريا، وتجنب كل ما يخالف تلك الرواية.

كان لافتاً أكثر من غيره، مما علق به السوريون على كلمة الأسد، هو تلقفهم لجملة (أعتقد أنها مدروسة بدقة) مررها الأسد خلال كلمته تفيد أنه رغم الخسائر البشرية والدمار إلا أن الكسب الأهم كان هو أن سوريا أصبحت أكثر تجانساً. الموالون والمعارضون بدوا ساخطين من تعبير التجانس الذي ينطوي على عنصرية، وتاريخياً تنتجهُ ظروف التطهير العرقي أو الطائفي بهدف الوصول إلى المجتمع الصافي المكون من عرق أو طائفة واحدة.

وللحقيقة فإني أعتقد أن التجانس الأسدي المقصود كان من النوع السياسي، فكل سوري لا يقوم بفعلٍ ولا يدلي برأي ولا يحتج على سلطة الأسد سينعم بالانضواء تحت هذا التصنيف. ولذا لم يكن غريباً أن يتندر الآلاف بأن تهمة السوري المختلف قليلاً ستكون مستقبلاً “غير متجانس”.

هل كان الأسد ينحت مصطلحاً جديداً ويلقيه في وجوهنا؟ ظاهرياً نعم. ولكن استعراض تاريخ نصف قرن من الزمن الأسدي في سوريا سوف يرينا بأن الأسد إنما كان يعلن للسوريين على الطريقة القديمة التي نشاهدها في المسلسلات، حين يسير المنادي وقربه قارع للطبل ليدلي بإعلان سلطوي ما: “أيها السوريون لن يمسكم الأذى المباشر بالسجن والملاحقة والموت لو رددتم خلفي الرواية التي أقول”. وهذا بالتأكيد ليس من اختراع الأسد الصغير.

بعد مجازر حماة عام 1982 شاهد السوريون على شاشة الأسد الأب المسيرات المؤيدة والموالية لقيادته. نعم بعد المجزرة تماماً كان على الحمويين أن يخرجوا بتلك المسيرات خوفاً على من بقي حيّاً من أبنائهم إثر المجزرة. نعم، آباء وأمهات الضحايا والسجناء أُرغموا في تلك الأيام على تلك الفعلة، وساروا مبتسمين في مواكب التأييد.

كنا كل يوم وفي تمام الساعة الثامنة والنصف (موعد النشرة الإخبارية الرئيسية) سنمضي وقتاً طويلاً ونحن نتابع على الشاشة حافظ الأسد وهو يستقبل الوفود الشعبية المؤيدة القادمة من كل الجغرافيا السورية، بما فيها حماة المذبوحة، لتعلن له الولاء.

في تلك الأيام ومن على تلك الشاشة كان الأسد المؤسس يضع حجر الزاوية لمشروعه ورؤيته عن التجانس السوري. طبعاً لن نعدم بعدها آلاف الأمثلة عن هذه الحالة الزائفة للولاء السوري للأسد. وسوف تبدأ منذ تلك اللحظات حقبة الباطنية والتقيّة السياسية في سوريا وتغدو أهم المعالم، بل والسمة الأساس لسوريا الأسد.

في كلمته الأخيرة كان الأسد يلمّ شتات جثة أبيه، ويذكر كل سوري في المناطق الخاضعة لسيطرته بذاك “الكتالوج” الذي وضعه الأسد المورِّث، والذي حطمه الشباب السوريون في آذار 2011.

وظاهرياً قد نرى أن رواية الأسد تطفو على سطح المجتمع السوري، فيعود السوريون، لوهلةٍ، لاتباع ذاك الكتالوج القديم والمُحدَّث بالخبرات الجديدة التي اكتسبها السوريون خلال السنوات الأخيرة عن كيفية التكاذب بينهم وبين سلطة الأسد.

نعم قد يحدث هذا لتفادي الاعتقال والموت تحت التعذيب. فنظام كنظام الأسد لم يصرّح حتى اليوم عن مصير عشرات آلاف المفقودين في سجونه، حتى من سجناء ثمانينات القرن الماضي، هو مخيف للدرجة التي تجعل شعباً بأكمله يبدو “متجانساً” بما فيهم أهالي الشهداء والمفقودين.

إن أحداً يمتلك ضميراً حيّاً، لن يلوم السوري في مناطق سيطرة الأسد على تقمص هذا الدور، وفي ذاكرة السوريين حلقات الدبكة “للأب القائد” في أحلك أيامهم وأكثرها سواداً إبّان حكمه. وباستثناء الكوريين الشماليين فإن أي شعب على ظهر كوكبنا لن يتفوق على السوريين في مقدرتهم على الانخراط في هذه الكوميديا السوداء، هرباً من موت يستسهله القاتل أكثر من استسهاله الشهيق والزفير.

نعم قد نمر بمرحلة مشابهة لأيام حلقات الدبكة التي لم يكن ينجو منها حتى وزراء الأسد. وسيعرف أركان النظام، بما فيهم بشار الأسد، أن السوريين يمثلون هذا الدور، ويعرف السوريون أن السلطة تعرف ما يبطنون، وسوف يجيد كل طرف تمثيل حصته من اللعبة. ألم نكن ندبك في الساحات العامة، ونلعن الأب القائد عندما ندخل بيوتنا، ونتأكد أن الحيطان كفَّت عن الإصغاء لثرثرتنا.

نعم، قد يعود السوريون للملمة وإعادة تدوير أقنعتهم التي خلعوها مع بداية الثورة. ولكن لن يكون بإمكان الأسد الصغير التجاهل بأن أبناء متجانسي أبيه هم من فجروا الثورة في وجهه.

الأسد بطل التطهير بلا منافس/ بشير البكر

استهجن سوريون كثيرون، وغير سوريين، كلام رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن النتائج “الإيجابية” للحرب التي شنها ضد الشعب السوري، وراح ضحيتها أكثر من نصف مليون قتيل، وإعاقة نحو مليونين، وتهجير أكثر من عشرة ملايين، وتدمير أهم الموروثات العمرانية التاريخية في حلب وحمص.

ما قاله الأسد يوم الأحد الماضي عن “التجانس” الذي أحدثته الحرب على صعيد تركيبة المجتمع السوري، سبق أن ورد على لسانه، ما هو أخطر منه بكثير، في حوار مع صحيفة الوطن التي تصدر من دمشق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أجاب على سؤال عن آثار الحرب بقوله “أعتقد اليوم أن البنية الاجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر صفاءً من قبل الحرب. قبل الحرب كانت هناك شوائب طائفية وعرقية تنتشر بشكل خفي في عمق المجتمع، أما الآن فهذا المجتمع أصبح أكثر صفاءً”. وأضاف “أعتقد بأن الحرب، على وحشيتها ومساوئها، كان لها جوانب مفيدة للمجتمع السوري من هذه الناحية. لذلك علينا ألا نقلق، إذا تمكّنا من ضرب الإرهاب، فأنا أقول لك إن ذاك المجتمع سيكون أفضل بكثير من المجتمع السوري الذي عرفناه قبل الأزمة”.

أن يكرّر الأسد الكلام نفسه اليوم، فهذا يعني أمرين. الأول، أن الحديث السابق لم يكن زلّة لسان أو شطحة خيال عابرة، بل هو يصدر عن قناعةٍ راسخةٍ عبّر عنها في صورة خلاصةٍ من خلاصاته من هذه الحرب. الثاني، أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون يتيماً، بل هو ابن سياق سياسي وثقافي، وبيئة حاضنة رعته حتى صار الأسد ينطق به، من دون خوف أو خجل.

وفي الحالين، الخطير أن هذا التفكير شكّل خلفية لسلوك الأسد الإجرامي المشين، وممارسته القتل، انطلاقاً من إيمانه بأن التطهير مهمة نبيلة، يقوم بها من أجل الوصول إلى خلطة اجتماعية جديدة “أكثر صفاء”، على حد تعبيره.

مؤكّد أن الأسد لا يقصد غير التجانس الطائفي، وهو بذلك يعلن موت الصيغة الوطنية التي جمعت السوريين تحت سقف واحد منذ قديم الزمان، حين حملت هذا الأرض إسم سورية، بغض النظر عن الطوائف والأعراق التي تعايشت فوقها.

ومهما كان القدر من المسؤولية الذي يتحمله بشار الأسد عن الجرائم التي ارتكبها تحت راية التطهير والتجانس، فإن شركاءه يجب أن لا يتم التغاضي عنهم، لاسيما وأنه لا يمكن إقناع السوريين أن ما صدر عن الأسد هو هذيان شخص مريض ومجنون، بل هو انعكاس لبيئة عائلية ومحيط طائفي محلي وإقليمي، يبدأ من رموز عائلة الأسد أنفسهم، وينسحب إلى الشركاء معهم في القتل، ويمتد إلى إيران، راعية المليشيات الطائفية التي قاتلت الشعب السوري ستة أعوام بشعارات طائفية، ومن أجل أغراضٍ طائفية، وهنا باتت مسألة الإبادة مطروحةً بقوة، وسيلةً من أجل كسب معركة التطهير الطائفي في سورية.

هناك قول شائع يُنسب إلى رفعت الأسد، صدر عنه خلال مجازر حماة وحلب في مطلع ثمانينات القرن الماضي: “هناك من يقول إن السنة أكثرية، سأقوم بتحويلهم إلى أقلية”. وهنا يبدو أن ما فشل فيه رفعت عمل ابن شقيقه بشار كي يجعل منه إنجازاً يُسجل باسمه.

يعترف الأسد بالإبادة والتهجير من دون حرج، ومن دون خوفٍ من مساءلة محلية أو خارجية، محتمياً وراء إيران، لكن هذه المسألة لا يمكن لأحد أن يسقط عنه تبعاتها القانونية والأخلاقية. سيبقى هناك سوريون يلاحقونه حتى القبر من أجل العدالة، وحقوق الضحايا الأبرياء الذين جرى قتلهم أو تشريدهم على يده، ومن سانده في هذه الجرائم التي لم تشهد البشرية لها مثيلاً.

العربي الجديد

عن خطابه الأخير/ رشا عمران

يكشف خطاب بشار الأسد الأخير حالة الفصام والتناقض التي يعيشها، مثل كل كلامه في السنين الست الماضية. كما يكشف مدى التصاعد في فاشيته، ومدى تأصلها في لاوعيه، بما يؤكد أن سلالة الفاشية والنازية لم تنقطع تاريخيا مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بل يبدو أنها مستمرة في سيرة حكام الأنظمة التوتاليتارية والعسكرية الأمنية. وما المجازر التي ارتكبت خلال سنوات حكم آل الأسد، والمستمرة، سوى دليل بسيط على هذه الفاشية، لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت جليا الرغبة في التطهير الطائفي والطبقي لدى النظام. وربما ما جعل الجميع يتوقفون عند هذا الخطاب اعتبار بشار الأسد له، وترويجه من الإعلام الموالي، بوصفه خطاب النصر. من دون أن يشرح، على عادته، معنى كلمة النصر وما هو النصر في الحالة السورية، تاركا للمستمعين له أن يتساءلوا عن أي نصرٍ يتحدث، والبلاد محتلة من أطراف عدة، ومقسّمة ومهشّمة، والمدن ما زالت تدكّها طائرات غريبة، والموت يتنقل من مكان إلى آخر بفعل القذائف الصاروخية مجهولة المصدر، والسلاح ينتشر حتى في المدن الواقعة تحت سيطرته، مخلفا سلالاتٍ من عصابات الإجرام والقتل والخطف خارجة عن سيطرة الجيش والأمن وعن أية سيطرة أخرى، والفقر معمّم على الناس، والفاقة والغلاء والانهيار الإقتصادي وانهيار البنية التحيتة اللازمة لحياة البشر الطبيعين، من كهرباء ووقود وماء وغيرها.

ومازلنا هنا نتحدث عن المدن الواقعة تحت سيطرته، ولم نقترب من المدن الخارجة عن السيطرة بكل ما يحدث فيها، ولا عن ملايين المهجرين في الداخل والخارج، ولا عن المشرّدين وسكان المخيمات، ولا عن أكثر من مليون معاق أو مهدّد بالإعاقة، ولا عن ملايين الأطفال المحرومين من التعليم، ولا عن مدنٍ مدمرة بالكامل، ولا عن التراجع في الحياة المدنية السورية التي تحتاج إلى سنين طويلة لاستعادتها، ولا عن انهيار المجتمع السوري على جميع مستوياته، التشاركية والأخلاقية والنفسية.

سيتساءل المستمعون كثيرا قبل أن يصل إليهم الجواب، والمقصود بالمستمعين له هنا كل من يرى أن المنتصر الوحيد في سورية هو الخراب والدم والدمار، وأن ادّعاء أي طرف الانتصار محض افتراء على الحاضر والمستقبل، وعلى تاريخٍ يسجل ما يحصل ويتركه للأجيال القادمة. أما مؤيدوه من السوريين وغيرهم، فلا يمكن تسميتهم مستمعين، فهم يردّدون البله في كلامه بإعجاب، ويهللون للفاشية حين يتحدّث عنها، إذ كان مذهلا ترديدهم جملته “الاستثنائية” في خطابه: “خسرنا خيرة شباب سورية لكننا ربحنا مجتمعا متجانسا”، وكأنها قول عظيم! من دون أن ينتبهوا، وهم في غالبيتهم ينتمون إلى اليسار العربي أو إلى الأقليات الدينية، أو إلى العلمانيين من الأكثرية الدينية، أن المجتمع المتجانس فكرة فاشية وعنصرية أصلا، تقوم على نقاء النوع، وهي مضادّة للأممية التي يقوم عليها الفكر اليساري، ومعادية للأقليات الدينية التي اعتبرها هتلر، مؤسس النازية، سبب شقاء البشرية، ومعاكسة تماما لفكرة المواطنة التي تتأسّس على التنوع والاختلاف في المجتمعات، حيث لا يمكن تحقيق العلمانية إلا ببناء مواطنة حقيقية تقوم على مبادئ أساسية، أولها العدالة الاجتماعية والديمقراطية وسلطة القانون.

أمام النصف الأول من جملته، وهي خسارة خيرة شباب سورية، كأن مؤيديه غير معنيين بها، فإن كانت سورية قد خسرت خيرة شبابها، وهو أمر حقيقي وليس مجرد كلام يقوله في خطابه، فسورية فقدت، خلال الحرب التي أسس نظام الأسد لها، جيلا كاملا من خيرة شبابها من مختلف الطوائف والمذاهب، فما هو شكل هذا المجتمع المتجانس الذي فقد خيرة شبابه؟ وما هو هذا التجانس الحاصل، والبلد مقسم ومدمر، ولم يعد فيه جيل شاب يمكن التعويل عليه لمستقبله؟ هل فكر مؤيدو الأسد بهذا التجانس الذي يهللون له؟ هل فكّروا فعلا بحجم الكارثة التي تعيشها سورية بفضل نظامها؟ أما بشأن معارضين استهزأوا بمصطلح التجانس، فلنا فيما اشتغلوا عليه من طائفية وتهميش لدور الشباب والمرأة في العمل السياسي السوري خير دليل على (التنوع) الذي تغمرنا به مؤسسات المعارضة، يوما وراء يوم.

العربي الجديد

خطاب بشار الأسد، خلافات المعارضة..والواقع السوري/ د. وليد البني

من استمع الى خطاب الديكتاتور السوري أمام هيئاته الديبلوماسية، ثم تابع اجتماعات منصات المعارضة المختلفة في الرياض وجدالاتها وخلافاتها سيستنتج ان طرفي الصراع السوري من السوريين في مكان والشعب السوري وسوريا وتقرير ومصيرها ومستقبلها في مكان آخر تماما.

ففي خطابه امام اجتماع موظفي وزراة خارجيته في دمشق أعلن الاسد انه في طور الانتصار على خصومه، وأنه بمساعدة كل من ايران وميليشياتها اللبنانية والعراقية وروسيا تمكن من افشال المشروع الغربي في سوريا، حيث اعتبر ان الغرب مارس حربا سياسية واعلامية ونفسية شرسة ضد نظامه لم تستطع ان تحقق اهدافها بسبب الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تلقاه نظامه من كل من ايران وروسيا. وأوضح ان المفاوضات التي اجراها نظامه مع المعارضة كانت فاشلة حتى الآن، بسبب تبعية المعارضة للغرب الذي يضمر الشر له ولنظامه، ووعد الاسد انه وحلفائه مستمرين في حربهم حتى الانتصار الكامل لان ما تحقق حتى الان هو انتصار غير مكتمل حسب تعبيره.

من استمع الى ماقاله الاسد باسلوبه المدرسي الممل المعتاد، يلحظ ان الرجل لازال غير متأكد من انه سيستطيع متابعة حكم البلاد التي ورث حكمها عن ابيه ، فهو يقول عن التغير الذي حصل في مواقف الدول الغربية أنه مجرد تغيير بالمواقف وليس تغيير بالسياسات.

يقصد الاسد بالمواقف التي تغيرت هو اعلان معظم الدول الراعية لعملية المفاوضات السورية عن أنها لم تعد مصرة على رحيله عن السلطة قبل المرحلة الانتقالية كما كانت تعلن دائما في السنوات السابقة، فقد صدرت مثل هكذا تصريحات عن الرئيس الفرنسي والكثير من القادة الاوربيين كما اعلن تيلرسن وزير خارجية امريكا ايضا ان رحيل عائلة الاسد عن السلطة يجب ان يكون منظم وبالتالي فإن الولايات المتحدة لم تعد مصرة على رحيله قبل بداية المرحلة الانتقالية.

يعلم الاسد او على الاقل قام الايرانيون والروس ونصر الله بإخباره بأن التصريحات الغربية المقرونة دائما بوصفه بمجرم الحرب والحيوان وعدو شعبه والمترافقة مع استمرار جمع الادلة التي ستدينه يوما ما بسهولة امام اي محكمة دولية هو ذاهب اليها لا محالة، لا تعني انه اصبح في أمان، بل هي خطوة تكتيكية الغرض منها عدم وقوع سوريا في الفوضى في حال انهيار نظامه، وخاصة ان البديل الواقعي المتوفر لملئ هذا الفراغ بحسب معظم الساسة الغربيين هي القوى التكفيرية المتطرفة التي نجح هو وحلفاءه بالتعاون مع الاسلام السياسي السوري وداعميه في جعلها الاقوى والاكثر مالا وسلاحا، وبالتالي قد تتحول سوريا الى افغانستان طالبانية اخرى في حال انهيار نظام الاسد دون مرحلة انتقالية منظمة تمنع ذلك من الحدوث .

الامر الآخر الذي لا يغيب عن ذهن الاسد أن بقاءه في السلطة حتى الان لا يرجع الى قوته الذاتية او تمسك السوريين به ، بل الى تدخل الجيشين الروسي الايراني إضافة الى عشرات الميليشيات الطائفية التي جلبتها ايران من لبنان والعراق ، ويعلم ايضا أنه ونظامه ليس أكثر من ورقة تفاوضية لدى هاتين الدولتين يمكن التخلي عنها اذا ما أصبحت عبئا عليهما او اذا ما تمكنت إحداهما أو كلاهما من مبادلتها على مصالح تخدم خططهما واستراتيجيتهما أكثر.

الغريب في الموضوع أن مؤسسات المعارضة الرسمية ومنصاتها والمتحدثين باسمها لم يستوعبوا كل ذلك، كما لم يستوعبوا ايضا أنهم كما نظام مافيا الاسد، هم ايضا ليسوا أكثر من ورقة تفاوضية أقل أهمية يمكن الاستغناء عنها فيما لو تطلبت مصالح داعميهم ومموليهم ذلك.

منصة الرياض لا زالت متمسكة بخطابها الخشبي دون اي تعديل ، فهي تريد من الاسد ان يذهب الى جنيف لتفاوضه على رحيله من السلطة وكأن قواتها على اسوار دمشق، وكأن خيارات الاسد محصورة بين قبوله بالتنازل لها عن السلطة سلميا او انتظار الهزيمة العسكرية. متناسية ان هناك جيشين أحدهما تابع لدولة عظمى يحميانه ويمنعان هزيمته، وضاربة عرض الحائط بكل التصريحات الغربية بل والعربية المطالبة بموقف أكثر واقعية وتناسبا مع مجريات السياسة الدولية.

منصة موسكو الهابطة بالمظلة الروسية الى ساحة المعارضة تتصرف وكأن الحكومة والجيش الروسيين يعملان لديها , وهي تطالب وبعد كل ماحصل بالابقاء على الدستور الذي صاغه الاسد لنفسه في المرحلة الانتقالية بكل ما يعطي الاسد من صلاحيات وقدرة على التحكم باجهزة الدولة الامنية وجيشها واموالها تجعله المرشح الواقعي الوحيد لاي انتخابات قادمة مثل جميع الانظمة التوتاليتارية في العالم ،بل وترفض مجرد مناقشة مصيره بعد كل ما ارتكب من جرائم وكأن شيئا لم يحصل منذ بداية ثورة السوريين على طاغيتهم الى الان. بينما ينقص منصة القاهرة الكثير حتى يستطيع ان يعرف الناس هويتها بالضبط وما الذي تريده فعلا ، فهي تارة اقرب الى الروس ومنصتهم وتارة تأخذ مواقف منصة الرياض وتزاود عليها.

الواقع السوري والاخطار التي تتعرض لها سوريا كدولة وشعب تتطلب مبادرة مختلفة تماما عن كل مايطرح من عنجهيات الاسد او مزاودات المعارضة ومنصاتها. هناك امران اساسيان يجب ان يكونا جوهر اي خطة سورية وغايتها لانهاء الكارثة وهما :

1-وحدة الارض السورية وتأمين عودة آمنة لملايين النازحين واللاجئين الى ديارهم واعادة وحدة النسج الاجتماعي للشعب السوري الذي تضرر كثيرا في السنوات السبعة الماضية نتيجة الفتنة الطائفية التي تسببت بها ايران والاسلام السياسي السوري وداعميه .

2-إحداث القطيعة مع عصر الاستبداد الطويل وانهاء منظم وسلمي للحقبة الكارثية لحكم عائلة الاسد والوصول الى اليوم الذي يستطيع السوريون اختيار حكوماتهم بحرية ودون خوف أو اجبار.

اي برنامج عمل إنقاذي تضعه النخب الوطنية السورية على اختلاف توجهاتها ومنصاتها وايديولوجياتها يجب ان يتمحور حول هاتين النقطتين.

يمكن ابداء المرونة الى ابعد حد فيما يتعلق بالمدة الزمنية للمرحلة الانتقالية والقوى او الاشخاص الذين سيشاركون في ادارتها، لكن تحقيق هذين الهدفين اللذين لا استقرار لسورية بدونهما لن يحصل الا باتفاق روسي امريكي مدعوم عربيا واوربيا ينتج عنه قرارا امميا يفرض رعاية دولية كاملة لتلك المرحلة مع قوة دولية تضمن العودة الامنة للاجئين والنازحين، وتبعد شبح الاعتقال والاغتيال والموت تعذيبا عن السوريين سواء المشاركين في ادارة المرحلة الانتقالية أو المطلوب منهم التصويت بحرية لاختيار شكل نظامهم السياسي وحكومتهم لما بعد المرحلة الانتقالية.

كلنا شركاء

إذا تعذّر تنحّي بشار فالبديل تنحّي المعارضة/ عمر قدور

في الأيام الأخيرة، خرج أكثر من معارض سوري ليطالب هيئات المعارضة بمصارحة السوريين في شأن ما يُطرح عليها. وإذا كانت المطالبة مستغربة أصلاً، على افتراض أن تكون المصارحة موجودة ومستمرة، فإنها أيضاً نافلة لجهة معرفة النسبة العظمى من متابعي الشأن السوري بالتوجهات الدولية والإقليمية، أحياناً قبل وصولها على شكل خلاصات ناجزة، أو توجهات ينبغي الالتزام بها، إلى هيئات المعارضة.

كان من المستغرب في هذا السياق ما أُعلن عن تفجير «منصة موسكو» اجتماعاً للهيئة العليا للمفاوضات، عُقد في الرياض الثلثاء الماضي، بسبب رفض المنصة أي حديث عن مصير بشار الأسد وإصرارها على اعتماد دستور 2012 الذي أقره بشار على مقاسه. إذ من السذاجة افتراض أن تُقدِم المنصة المذكورة، والتي يعبّر اسمها أفضل تعبير عن موقفها، على اجتراح أي موقف يختلف عما هو معروف عنها. أيضاً، من السذاجة واستغباء عموم السوريين احتساب تلك المنصة على المعارضة، وهي في الواقع لم تطرح يوماً أي موقف معارض إزاء سلطة بشار.

بالطبع لا حاجة إلى نباهة فائقة لمعرفة الغاية من لعبة المنصات، ومن ثم اعتبارها متساوية والقول بأن المعارضة مشتتة، وغير جاهزة للحل السياسي، مثلما هي غير مؤهلة لتكون بديلاً عن بشار. ولا حاجة إلى نباهة للاستدلال على عرقلة الحل السياسي المزعوم دولياً عندما كانت ميليشيات بشار في أسوأ وضع عسكري، بينما عاد الحماس إلى إنعاش المفاوضات عندما أصبحت تلك الميليشيات بحال أحسن. أخيراً، لن نحتاج نباهة لإدراك مفاعيل التفوق الروسي في الميدان ومحاولة البناء عليه سياسياً، فكما أُرغمت فصائل مسلحة على الرضوخ للإملاءات الدولية والإقليمية يجب على هيئات المعارضة الرضوخ وطيّ مطالب تنحي الزمرة المتهَمة من قبل العديد من المنظمات الدولية بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

مع دمج الاعتبارين السابقين ستقفز إلى الواجهة مطالبة المعارضة بالواقعية السياسية، فهي بموجب ما سبق خسرت الحرب، وككل الحروب سيكون للرابح اليد الطولى في التسوية. فوق ذلك، سيتم الخلط بين بين متطلبات الحرب أو خسارتها، مثل حقن دماء المدنيين وإيصال المساعدات الضرورية لهم وهذه مطالب أخلاقية، وبين التخلي عن مطالب أخلاقية لا تقل أهمية مثل محاكمة المجرمين الذين لم يتورعوا عن استخدام كافة أنواع الوحشية إزاء مجتمع الثورة بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي. هذه الواقعية الانتقائية تبرئ العصابة الحاكمة، ولو تحت وصفها بأنها عصابة ميؤوس من تحليها بأدنى اعتبار أخلاقي، فيصبح التسليم ببقاء المجرم عملاً أخلاقياً يفوق بضرورته محاكمته وردعه عن مواصلة جرائمه.

ثم إن الواقعية السياسية المزعومة تتعاطى مع الصراع السوري وفق الصورة النمطية للحروب الخارجية، أو وفق الصورة النمطية للحروب الأهلية التي تتقارب فيها أطراف الصراع من حيث امتلاك مصادر القوة والدعم، أو حيث لا تكون فيها الدولة أو السلطة طرفاً رئيسياً في الصراع. إغفال خصوصية الصراع السوري الحالي، بوصفه امتداداً لحرب الأسد على المجتمع السوري طوال نصف قرن، ينفي عن الواقعية صفتها، لتصبح قسراً للواقع على ما يريده أولئك الذين يقررون الآن بقاء تنظيم الأسد واستمراره في تلك الحرب، الخفية أحياناً والمدمرة أحياناً أخرى، والوحشية في جميع أطوارها.

مع ذلك لا بد من الإقرار بوجوب التحلي بواقعية سياسية، أول وأهم بند فيها وجود شبه إجماع دولي وإقليمي على بقاء بشار في السلطة مدة قد تطول أو تقصر بحسب تصور كل جهة. البند الثاني، الذي لا يقل أهمية على رغم كل ما يُشاع عن تهميش السوريين، هو وجود جهة سورية توقع التسوية المفروضة عليها منهيةً بذلك الصراع رسمياً. هذه الجهة ليست بالتأكيد على نمط «منصة موسكو»، فالمطلوب منهم مشاركة بشار، هم الذين رفعوا شعار إسقاطه وأصروا عليه، ومن دون مشاركتهم لن يكون معنى لمفهوم التسوية المطروح.

ثمة تفضيل متعدد الجهات لوجود معارضة تخضع للإملاءات، مع الحاجة أيضاً لوجودها، أي أن رفض هيئات معارضة أساسية التسوية المطروحة يفرغ الأخيرة من أية قيمة تخص طي صفحة الصراع. ضعف واستضعاف المعارضة مختلف تماماً عن قدرة الأطراف الخارجية على الاتفاق من دونها، وهي بلا شك تحوز القدرة نظرياً على الاتفاق كقوى احتلال أو وصاية صريحة.

استضعاف المعارضة وضعفها يصوَّران وكأن سببهما هزيمة عسكرية، بينما هما على نتيجة رغبة خارجية في إضعافها وفرض أمر واقع صنعه الخارج دعماً للنظام أو تواطؤاً مع داعميه. لا ينفي هذا وجود ضعف ذاتي مرده انعدام الثقة بين المعارضة وجمهور الثورة، ومرده الضعف السابق للمستوى السياسي قياساً إلى الفصائل المقاتلة، أو ما يمكن اختصاره بغياب جسد سياسي وعسكري متناسق، وباستناد هذا الجسد إلى مشروعية تمثيلية عالية. في المحصلة، تظهر المعارضة خارجية أو تابعة للفصائل العسكرية التي تعقد اتفاقاتها الخاصة وفق موقعها وداعميها، وخارجية بسبب فقدان ثقة السوريين بها، علماً بأن بعض الثقة الممنوح بدايةً قائم على مدى اعتراف الخارج بها.

يبقى أن مصدر القوة الوحيد للمعارضة، على رغم ضعفها واستضعافها، هو أن تقول «لا» للتسوية التي تنص على بقاء بشار. وإذا كانت هذه الإرادة الدولية فلتمضِ بمعزل عن مباركة ومشاركة جمهور الثورة أو من يدّعون تمثيلهم. هذه ليست أهم ورقة ضغط على الخارج فحسب، وإنما لتكون كذلك يتعين على قائليها فهم أنها الصلة الوحيدة التي تربطهم بتيار واسع رافض لبقاء المجرمين في السلطة، ورافض لأي تحول غير ديموقراطي، وخسارة الفصائل (التي لم يكن أغلبها في توافق مع قيم هذا التيار) لا تعني التراجع عن مطلب التغيير.

ولعل أقوى «لا» تقولها هذه المعارضة اليوم هي تنحيها ما دامت قد فشلت داخلياً، وفشلت مع مَن يُفترض أنهم أصدقاء الخارج الذين باتوا اليوم يدعمون فكرة بقاء بشار. فلا يكفي أن يكون وجود المعارضة ممانعاً لتوجه خارجي، إذا كانت قادرة حقاً وهذا محل شك كبير، وإنما ينبغي ألا يبقى وجودها معرقلاً لتبلور بديل عنها يفاوض الخارج من شرعية داخلية أوسع، وبوصف هذا الخارج المفاوض الفعلي في شأن رحيل النظام.

الحياة

“عقيدة بوتين” في خطاب انتصار الأسد/ وليد بركسية

ليس معروفاً تماماً إن كان خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس السوري أمام مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين السنوي، مكتوباً بعناية فائقة من آدوات البروباغندا الروسية، الوصية على النظام إلى أجل غير مسمى، لكن التحليلات التي قدمها الإعلام الرسمي بعد الخطاب مباشرة، تفوقت في هزليتها وسوريالتيها على ما تقدمه وكالة أنباء “سبوتنيك” الشعبوية الممولة من الكرملين، في صياغتها للخطاب العالمي المضاد للغرب والمبشر “بولادة عالم جديد”.

وأطلقت “الإخبارية السورية” على الخطاب تسمية “عقيدة الأسد” مشبهة إياه بـ”عقيدة بوتين”، ولا يعني ذلك أن الزعيمين يتمتعان بصفات الصلابة والوحشية والدموية والقمع وجنون العظمة، مثلما يتبادر للأذهان لأول وهلة، بل هو توصيف للنقاط الخمسة التي لخص بها الأسد، محددات السياسة الخارجية في الفترة القادمة، ومقارنتها بخطاب تاريخي لفلاديمير بوتين العام 1999، والتي أتبعها بخطاب آخر أواخر العام الماضي أمام البرلمان الروسي، حدّث فيه تلك العقيدة، فيما وصفتها وسائل الإعلام الروسية حينها بأنها “ميلاد نظام عالمي جديد” وفقاً لرؤية بوتين القائمة على الشراكة مع العالم الغربي في احتواء النزاعات ومكافحة الإرهاب.

وحاول الإعلام السوري الإيحاء بأن خطاب الأسد ليس استنساخاً للخطاب البوتيني أو مجرد تماه معه من دون إضافة حقيقية، بل هو مكمل له وتأكيد له من منطلق أهمية الشرق الأوسط ومكانة سوريا التاريخية، في استمرار للوهم الرسمي بأن سوريا هي مركز العالم، وهو ما تجلى في رفض قناة “الفضائية السورية” لتسمية الشرق الأوسط: “الغرب يسمينا الشرق الأوسط لكننا نحن مركز العالم ونحن من يقرر ذلك وليس هم”.

يمهد كل ذلك للحديث عن النظام العالمي الجديد، وهو نقطة متكررة في خطابات الديبلوماسية الروسية مؤخراً، بما في ذلك تصرحيات بوتين في عقيدته الجديدة أو تصريحات وزير خارجيته سيرغي لافروف في مؤتمر ميونيخ الأمني في وقت سابق العام الجاري، والتي تدور حول “التشارك مع روسيا والصين” والعودة بالعالم قروناً إلى الوراء من أجل استعادة النظام السياسي “الرجعي” الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر. ما يقوله الإعلام السوري هنا هو “إن سوريا أجبرت الولايات المتحدة والعالم الغربي على القبول بالرؤية الروسية” وبالتالي “يضع خطاب الأسد حجر الأساس للمجتمع الدولي الجديد”!

وهكذا أسهبت التحليلات في توصيف نقاط التشابه بين العقيدتين، باعتبارهما قائمتين على أسس “وطنية”، حيث ترتكز عقيدة بوتين على القومية الأرثوذكسية، مقابل القومية العربية التي يقوم عليها خطاب الأسد والتي شدد عليها، لكن “الإخبارية” شرحت “برحابة صدر” أن القومية العربية لا تعني التعصب مثل بقية القوميين العرب، بل هي قومية متسامحة ومرحبة بالأقليات من المسيحيين والأكراد الذين ساندوا النسيج العربي الغالب على الدولة العربية لقرون طويلة! مثلما هو الحال في روسيا التي تراعي التنوع المذهبي والإثني فيها!

وهنا، يميل الإعلام الرسمي إلى التأكيد على أن مشاريع الفيدرالية والتقسيم والاستقلال مرفوضة ولن تمر، لأنها مدعومة فقط من الولايات المتحدة، في إشارة للرغبات الانفصالية التي يتحدث عنها أكراد سوريا بالتوازي مع استفتاء مرتقب الشهر القادم لاستقلال إقليم كردستان العراق، ثم الحديث أن المعركة مستمرة مع الشركاء للقضاء على الوجود الغربي وأتباعه في سوريا التي “تنظفت” من عملاء الغرب “القذرين”، أي المعارضين السياسيين للنظام.

وبما أن النظام “ديموقراطي” و”علماني” و”منفتح” فإن على إعلامه تفسير العداء للمعارضة “القذرة”، ويأتي ذلك بشكل هزلي كاريكاتوري، فلا مانع من الارتهان للخارج، كما يفعل النظام نفسه، بل يجب فقط أن يكون “هذا الخارج محترماً وعليه القيمة مثل روسيا وليس أميركا دولة مناجم الفحم”، وبالتالي خلص الإعلام السوري بعبقرية فذة إلى أن مشكلة المعارضة السورية، كانت في اختيار حلفائها واصدقائها: “لو اختاروا روسيا حليفاً لهم لرحبنا بهم”، وعدا عن ذلك “فلا مكان في سوريا المستقبلية للمعارضين الخونة المرتهنين للغرب”.

السؤال الذي لا يطرحه الإعلام الرسمي هنا، يتعلق بمدى التغيّر الذي طرأ على النظام، كي يقدم رئيسه مبادئ جديدة تحدد هويته للعقود المقبلة، خصوصاً أن الخطاب امتلاً بمقارنات بين النهج الجديد وبين النهج الذي كان متبعاً طوال أربعين عاماً “من تاريخ سوريا”، مع إصرار الأسد على ربط تاريخ البلاد باللحظة التي استولى فيها والده حافظ الأسد على السلطة واعتبار ما سبقها “غير سوري” لأنه كان رهينة للغرب. المضحك هنا أن الأسد نفسه يتحدث عن استعادته للثورة من الثوار أنفسهم وقد يكون ذلك صحيحاً بوصفه يقوم بثورة داخلية ضد مبادئ النظام نفسه الذي تخلى عن كل التوازنات القديمة التي تمتع بها وبات مجرد محافظة إيرانية أو قرية روسية بعيدة في أفضل تقدير.

هذا التغيير الذي لا يتم الحديث عنه مباشرة، يتعلق بالسيادة الوطنية نفسها، والتي كانت عنصراً أساسياً للخطاب الرسمي أمام السوريين والعالم، وباتت اليوم من الماضي مع الارتهان الخارجي الجديد لمحور الحلفاء المكون من روسيا وإيران وحزب الله، أو الثالوث المقدس حسب تسمية الإعلام الرسمي. ويتم التمهيد لهذه الفلسفة الجديدة، في الخطاب وتحليلاته، بدهاء، عبر شكر الحلفاء على مواقفهم وتضحياتهم واستذكارها بالتفصيل الممل، مع التلميح لبقائهم في الأراضي السورية، بفعل الاتفاقات التي وقعها النظام مع روسيا تحديداً في قاعدة “حميميم” وأماكن أخرى، أو بقاء نفوذهم على الأقل بشكل واسع عبر إعادة الإعمار، أي إعطاء تفسير مسبق للسوريين في الداخل، الذين يصدقون كذبة السيادة الوطنية، للمشاهد الأجنبية التي ستبقى في البلاد مع انتهاء الحرب، وتحديداً المليشيات المسلحة.

في ضوء ذلك، يتعامل الإعلام مع كل هذا التعقيد بشيء من البساطة بالقول إن العقيدة الجديدة هي استمرار للديبلوماسية السورية الممتدة لأربعين عاماً، ولهذا أتى “خطاب الانتصار” بهذه الطريقة أمام مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين السنوي الأول، وليس في أي مناسبة أخرى، وكأنه اعتراف بأن النظام ينسلخ عن نفسه كي يحافظ على بقائه ضمن الظروف المتغيرة الجديدة التي تفرض عليه تحالفات معينة باتت تحركه عن بعد لا أكثر. وهو ما عبرت عنه “الإخبارية السورية” بالقول أن الخطاب هو “نهاية تجربة 40 عاماً من الوثوق بالغرب”.

بالتالي تصبح الشعبوية الممزوجة بالعداء للغرب هي الماركة المسجلة للخطاب الديبلوماسي والدعائي الأسدي في مرحلته الجديدة التي يريد فيها التوجه شرقاً، قبل التشفي بضحايا الإرهاب في برشلونة وفنلندا كجزء من العالم الغربي البائد: “إنهم يدفعون ثمن سياساتهم الغربية الحمقاء”.

ومن نافل القول أن هجوم الإعلام الأسدي على الغرب لا يستند إلى أي منطق، فهو يهاجم الولايات المتحدة على “الإعلام الكاذب” رغم أنه لا يوجد أي إعلام حر في تاريخ سوريا كلها، ويذم وجود “فوارق بين الأغنياء والفقراء” رغم أن معظم موارد البلاد إن لم يكن كلها تتركز في يد عائلة الأسد والمقربين منه فقط، مثل رامي مخلوف، فيما لا يتم حتى توزيع الفتات على عامة الناس، قبل الهجوم على “الانحلال الأخلاقي الغربي” والتبجح “بالاعتدال الديني السوري” رغم وجود بعض المتطرفين دينياً والذين تمت أدلجتهم بسبب “الوهابية السعودية الممولة من الغرب”.

بالتالي يمكن استشفاف الكثير من التفاصيل عن مستقبل البلاد في ظل انتصار النظام وضمان بقاء الأسد في السلطة، حيث ستشكل القومية العربية الأيديولوجيا الشعبوية الأكبر باعتبار الغالبية السكانية عربية، مع الابتعاد عن القومية العربية التقليدية والحديث عن القومية العربية المشرقية – الشامية، مع علاقات وثيقة مع محيط سياسي جيد متمثل بروسيا والصين وإيران وحزب الله، مع هامش بسيط للأكراد من أجل الحفاظ “على وحدة الأراضي السورية”، مع جيش هش ومنهك تساعده القوات الأجنبية التي لن تترك البلاد، في ظل معاناة أمنية شديدة بسبب التضييق على الحريات وقمع الأصوات المعارضة، بطريقة مماثلة لما يحدث في روسيا التي تقود “الجهود المناوئة” للقيم الحضارية والإنسانية بحجة “الصراع مع الغرب”.

المدن

«المشروع الغربي» منع إسقاط الأسد… فكيف يقول أنه أفشله؟/ عبدالوهاب بدرخان

أعلن رئيس النظام السوري أنه «تم إفشال المشروع الغربي» في سورية، كما لو أنه يذكّر بخطابه الأول (آذار – مارس 2011) الذي قال فيه أن نظامه يواجه «مؤامرة» خارجية وليس انتفاضة شعبية داخلية، وقد أمضى سبعة أعوام ونيّفاً في استدعاء المتدخّلين من إيرانيين وروس وميليشيات شتّى لمساعدته في تدمير المدن والبلدات لقتل السوريين واقتلاعهم من مواطنهم، وفي تقويض الاقتصاد وتمزيق النسيج الاجتماعي، كما في تصنيع الإرهاب ونشره، بغية القضاء على تلك «المؤامرة» أو «المشروع الغربي»، وفقاً للتسمية الجديدة الذي يفاخر الآن بأنه هزمه، بعدما كان حليفه الإيراني سبقه إلى إشهار ذلك. وعلى رغم أن الحليف الروسي لعب الدور الحاسم في تلك «الهزيمة» إلا أنه لم يذهب إلى الاستنتاجات ذاتها التي بلغها بشار الأسد، سواء بالنسبة إلى الحل السياسي الذي أغفله في خطابه الأخير كونه لم يؤمن به يوماً، أو بالنسبة إلى «الاتجاه شرقاً» فقط في تمويل مشروعات إعادة الإعمار، وغير ذلك من اشتراط قطع الدول ارتباطها بالإرهاب قبل السماح لها بإعادة فتح سفاراتها في دمشق.

لكن، ما هو «المشروع الغربي»؟ إذا كان وُجد أصلاً ولم تتضح معالمه في سياق الأزمة، فإن المعطيات المتراكمة باتت تسمح بالقول أن المرتكز الرئيسي لهذا «المشروع» كان «إبقاء الأسد في منصبه»، ولم تتغيّر الحجج المبكرة لتبريره منذ إحباط المحاولة الجدّية الأولى لإسقاط النظام منتصف 2012 حتى اليوم، وقد أحبطتها الولايات المتحدة فارضةً إرادتها على مجموعة «أصدقاء سورية». والحجج معروفة، من عدم وجود «بديل» جاهز إلى صعوبة التعامل مع تناقضات المكوّنات المتعددة الطائفة إلى الخشية من شيوع الفوضى وهيمنة الإسلاميين الى الخوف من استشراء الإرهاب… هذه الهواجس هي التي سهّلت أولاً تغاضي إدارة باراك أوباما عن التدخّل الإيراني لـ «حماية نظام الأسد» (تشجيعاً لطهران على الانخراط الجدّي في المفاوضات النووية)، كما سهّلت تالياً التعايش الأميركي السريع مع التدخّل الروسي لـ «إنقاذ نظام الأسد» والاكتفاء بصفة «الشريك» لروسيا في إدارة الأزمة، وقد استخدمت موسكو هذه الشراكة للحصول على غطاء من واشنطن لضرب المعارضة «المعتدلة»، وكذلك لاستدراج تنازلات أميركية في ما يتعلّق بـ «مصير الأسد».

استطاعت موسكو انتزاع معظم ما أرادته من إدارة أوباما، وفيما كانت هذه الأخيرة تصوّر للرأي العام أن الخلاف يتمحور على «مصير الأسد» كانت في الحقيقة تموّه الخلاف الأساسي على الملفّين الأوكراني والأطلسي، لأن روسيا لم تكن قلقة مما يجري في سورية، بل تستخدم أزمتها ورقة مساومة مع الأميركيين في الصفقة الأكثر شمولاً. وعلى رغم أن إدارة دونالد ترامب تجاوزت «الخط الأحمر» مرة واحدة بقصف مطار الشعيرات، إلا أن التفاهمات التي أنجزت سريعاً بعد تلك الضربة أفضت عملياً إلى تكريس تنازلات إدارة أوباما في ما يخصّ الأسد ونظامه. ولعل اتفاق الرئيسين الأميركي والروسي في شأن جنوب غربي سورية شكّل النقلة التالية لتلك التنازلات، وهو اتفاق عكس إصرار روسيا على وجود «الشريك» الأميركي أياً تكن الظروف. لذلك، يبدو كلام الأسد عن «المشروع الغربي» منفصلاً عن الواقع الذي يهيمن عليه الروس أو مجرّد حذلقة لغوية لاستثمار هذا الواقع. وفي أي حال كانت هذه المرّة الأولى التي يخاطب فيها الأسد سفراءه في الخارج لإبلاغهم بأن النظام بدأ يتعافى وأن عليهم أن يعملوا في ضوء ذلك، لكنه استغلّ الفرصة كالعادة في شكل ملتوٍ.

كان يُفترض أن يخاطب الأسد «المنتصر» السوريين جميعاً بـ «رؤيةٍ» ما لسورية في المرحلة المقبلة، بما أن الحديث الرائج حالياً أنه مستمر في السلطة أياً تكن صيغة الحل السياسي، لكنه لم يتوجّه إلى السوريين ربما لأنه غير متيقّن مما سيفعل به حليفاه، لذلك أعطى الأولوية لمعاقبة دول الغرب أولاً برفض أي تعاون أمني «إلا بغطاء سياسي ورسمي»، ثم بالتقليل من أهمية فتح السفارات التي «لا تغرينا» وكذلك بالتوعّد بحرمانها من أي حصة في إعادة الإعمار، معلّلاً ذلك بـ «أننا تعاطينا مع الغرب لأربعة عقود ولم يقدموا لنا أي فائدة ويريدون تبعيّة». الأرجح أن حليفيه يسخران من مسألة «التبعيّة» ولا يوافقانه على «الاتجاه شرقاً» لتمويل الإعمار، فموسكو كما طهران تحتاج إلى الغرب في مساوماتها لتعزيز مصالحها، ثم أن الأوساط القريبة من الأسد تجهد بعيداً من خطاباته لإقناع الدول الغربية بإعادة فتح سفاراتها، بل تتمنّى أي إشارة انفتاح أميركي مهما كانت بسيطة. عدا ذلك، لم يكن متوقّعاً أن يسأله أي من ديبلوماسيّيه عن توصيفه حال سورية مع حليفَيها، وأي مقدار من «التبعيّة» فيها، خصوصاً أنهما يحسبان على النظام كل ما ينفقانه دفاعاً عنه ويضغطان لنيل المكاسب والامتيازات، بالتالي يراكمان الديون السيادية على البلد.

قبل أيام من ذلك الخطاب كان النظام ارتكب جريمة كيماوية جديدة في جوبر (في إحدى مناطق «خفض التصعيد»)، وعلى رغم سقوط قتلى في هذه الواقعة لم يكن هناك أي رد فعل دولي. وقد جاء خطابه الانتصاري عشية الذكرى الرابعة لقصف معضمية الشام بالكيماوي، وقد غدت أيضاً الذكرى السوداء لتخاذل إدارة أوباما ومسلسل التراجعات التي أدّت عملياً إلى «شرعنة» استخدام السلاح المحرّم دولياً على نحو روتيني. كان ذلك أحد أكبر انتصارات روسيا على القانون الدولي الذي تدّعي العمل بموجبه، ومع أنها تسعى فعلاً إلى حل سياسي إلا أنها تريده بشروطها التي تبدأ، خصوصاً بتزوير الواقع السوري من خلال فرض الصيغة التي تناسبها على تركيبة الوفد المفاوض باسم المعارضة، بحيث يصبح دمية في يدها، واستطراداً في يد الأسد. وحين تتحدث العواصم عن «بقاء الأسد» كمعطى سياسي ناجز فلا بد أن يعني ذلك أن دول «المشروع الغربي» حسمت أمرها بإعفاء النظام من فظائعه الموثّقة، وهذه في حدّ ذاتها جريمة لم تبلور تلك الدول بعد الإخراج المناسب لها. بأي ذريعة سيُترك ليُفلت من أي عدالة؟

استخرج الأسد ثانية فكرته النازية عن «المجتمع الأكثر انسجاماً»، مجدّداً إصراره على نجاعة سياسة الإبادة التي أتبعها نظامه مع الإيرانيين ثم الروس، مؤكّداً عدم اكتراثه بملايين اللاجئين وعدم التفكير في مصيرهم، فبعدما اقتلعوا وهجّروا يريد تكريس التخلّص منهم. ولعل بقاءهم حيث هم أولى عنده من عودتهم، وهناك في أوساط النظام من يقول أن المجتمع الدولي مجبر على إيوائهم وإطعامهم في حين أن البلد لم يعد قادراً على استيعابهم وتوفير الخدمات لهم. ذاك أن إعادة الإعمار إذا تيسر تمويلها يريد النظام وحليفه الروسي توجيهها نحو المدن المدمّرة، أما الممولون المحتملون، خصوصاً الأوروبيين، فيريدون تشجيع اللاجئين على العودة بالتركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية وعلى تنمية سريعة وحيوية للأرياف.

لدى النظام ورئيسه ثقة في أن «لعبة الإرهاب» نجحت في تأمين استمراريتهما، ليس الآن بعدما غيّر الروس الخريطة الميدانية بل منذ إغفال القرار 2254، إذ كانا متأكدَين بأنه سيُنفَّذ بعناية الروس ووفقاً لتفسيرهم، أي أنه لن يكون هناك «انتقال سياسي»، وإذا بدا أنه لا بدّ منه فسيكون مريحاً وسطحياً. لذلك، فلا قلق لديهما من المفاوضات، كما في السابق، ولا من «الحل السياسي»، ولا من إشراك المعارضة في حكومة برئاسة الأسد. من أين مصدر هذه الثقة لدى الأسد؟ من كونه أطال الأزمة وحوّل الانتفاضة الشعبية «مواجهةً عسكرية مع الإرهاب»، وبمضي الأعوام وتعثّر مختلف الثورات والانتفاضات أصبح خصومه، لا سيما الإقليميين، أقرب إلى منطلقاته ولو أنهم لا يقرّون أسلوبه الإجرامي، إذ يعتبرون أن المنطقة لا تحتمل انتقالاً سياسياً يأتي بـ «نظام ديموقراطي» تفرضه الثورات وتشرف عليه الأمم المتحدة. وعلى رغم دوام الحديث عن مفاوضات جنيف، إلا أن التفكير في مسارات أخرى لم يتوقّف، ومنها العودة إلى «الحل العربي»، طبعاً بعد إعادة سورية إلى عضويتها في الجامعة، إذ يتردد أن مصر ستطرح هذه العودة بعد أن تضمن لها القبول المناسب.

* كاتب وصحافي لبناني

الحياة

ليس باقياً إلى الأبد!/ راجح الخوري

قبل أن ينهي الرئيس بشار الأسد خطابه في «قصر الشعب» يوم الأحد الماضي، سقطت فجأة على رأسه في قصر المهاجرين قذيفة سياسية ثقيلة، أطلقها علي خامنئي مباشرة، وفي هذا الوقت حين كانت مجموعة من التعليقات على خطابه تُجمع على ملاحظتين: أولاً أن الأسد يستعجل الإيحاء بأنه انتصر، ويستعمل لغته السابقة في تقريع دول الغرب وازدراء القومية العربية، وثانياً، صحيح أن «القصر» موجود؛ لكن «الشعب» السوري غير موجود، فهو في اللجوء والتيه.

في الوقت عينه بدا قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تقريباً، وكأنه يتعمّد إلقاء السخرية أو المياه الباردة على المواقف النارية التي أطلقها الأسد في خطابه، عندما نقل عن علي خامنئي قوله، إن إيران تنظر إلى سوريا من باب المصلحة، بغض النظر عن اعتبار بعض المسؤولين الإيرانيين بشار الأسد ديكتاتوراً.

قال سليماني الذي يقود التدخلات الخارجية في سوريا والعراق، إن بعض الأصدقاء الذين من أصحاب المناصب الكبيرة في داخل إيران وخارجها، كانوا ينصحون بعدم التدخل في سوريا والعراق، ويطالبون بالدفاع عن الثورة باحترام، وذات يوم قال أحدهم: «هل نذهب إلى الخارج لندافع عن الديكتاتوريين؟» لكن المرشد أجابه: «وهل ننظر لأي حاكم للدول التي نقيم معها علاقات هل هو ديكتاتور أم لا… نحن نرعى مصالحنا»!

لكن هذه المصالح تحديداً لن تتسع أو تقبل ضمناً بالتأكيد، تلك اللغة المستأسدة التي اعتمدها رئيس النظام السوري في خطابه، الذي أراد الإيحاء من خلاله أنه يعد لثورة داخلية، أو لنقل «حركة تصحيحية» جديدة لتعويم نظامه، الذي فقد كل سيطرته تقريباً، وأصبح ضاحية سياسية إيرانية وملحقية روسية في أحسن الأحوال.

ويعرف الإيرانيون جيداً أن الغزل الذي خصّهم به مع الروس و«حزب الله»، هو في حساباته مجرد تسديد كلامي لحسابات ثقيلة، سيحاول حتماً التحلل منها تدريجياً، والخروج عليها نسبياً، على الأقل لإعطاء كلامه عن الانتصار شيئاً من المعنى.

على خطٍ موازٍ ومنسّق طبعاً مع النظام، كانت «منصة موسكو» التي تمثل الأسد، تتعمّد تخريب اجتماع الرياض الذي دعا إليه ستيفان دي ميستورا، بهدف توحيد المعارضات السورية في وفد واحد، يقابل وفد النظام في جنيف، وتتصلب في رفض اقتراحات «الهيئة العليا للمعارضة» إدراج نصٍ يشير إلى مطالب الشعب السوري برحيل الأسد، وألا يكون له دور في السلطة الانتقالية، وكذلك في معارضة اقتراح وضع إعلان دستوري مؤقت، ينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية، إلى أن تنطلق العملية السياسية ويتفق السوريون على دستور جديد!

على خلفية كل هذا، كان من الواضح أن خطاب الأسد من جهة، وموقف «منصة موسكو» من جهة ثانية، مجرّد محاولة مكشوفة من النظام لوضع فرضية «الانتصار الناجز»، واستعادة السيطرة على كل شبر من أراضي سوريا، كحتمية نهائية تستبق العملية الجارية على الأرض بتفاهم روسي أميركي، تم التوصل إليه في هامبورغ، حول مناطق «خفض التوتر» الأربع، التي يفترض أن تشكل معبراً إلى حل سياسي، عبر الاتفاق على صيغة دستور جديد، يقود في النهاية إلى عملية الانتقال السياسي التي سيقررها السوريون، عبر انتخابات تجري في الداخل والخارج، بإشراف الأمم المتحدة.

وفي حين ينخرط الروس والأميركيون في قتال «داعش» و«النصرة»، وتدعو الأمم المتحدة «الهيئة العليا للمفاوضات» ومنصتي موسكو والقاهرة إلى تشكيل وفد موحّد، يذهب إلى جنيف لمفاوضة النظام على حل، يبقى من الواضح لدى واشنطن كما لدى موسكو، أنه من غير الممكن الحديث عن أي حلٍ معقول ومقبول، ما لم يتضمّن خروجاً من الديكتاتورية التي أشار إليها خامنئي شخصياً. فما معنى أن يقف الأسد في «قصر الشعب» ليلقي «خطاب النصر»، كما وصفه البعض، وكأن ستة أعوام من الدم والدمار يمكن أن تنتهي بالقول: «إن الثوار حثالة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والوطنية… وإنهم بلا وزن وإلى سلة المهملات»؟

فعلاً، ما معنى هذا الكلام بعد كل الجهود التي بذلتها موسكو دائماً مع واشنطن، لفرز المعارضين والثوار الحقيقيين عن الإرهابيين، إذا كان جميع هؤلاء «أدوات طبية ملوثة لا يمكن إعادة تدويرها» كما يقول الأسد، الذي لا يرى في كل سوريا معارضاً واحداً، رغم أننا نتذكر هنا جيداً أنه حتى السيد حسن نصر الله قبل دخول «حزب الله» المعارك في سوريا، كان قد أشار صراحة إلى مطالب شعبية محقة عند السوريين يجب استجابتها، فهل أصحاب هذه المطالب حثالة وليسوا من الثوار؟ وهل كل الذين عارضوا النظام هم إرهابيون قتلة من «داعش» و«النصرة»؟

في منتصف مارس (آذار) من عام 2016، عندما أعلن الأسد أنه مصمم على تحرير كل شبر من الأراضي السورية، وصله إنذار فوري غير مباشر من بوتين شخصياً، تمثّل بالإعلان عن الرغبة في الانسحاب من سوريا، ولهذا مغزى عميق يتلاقى مع وصف خامنئي للأسد بأنه ديكتاتور، فليس خافياً أن بوتين أعلن صراحة ومباشرة بعد تدخله في سوريا نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015، ما كرره مراراً، من أن موسكو لا تتدخل لدعم شخص الأسد؛ بل لمنع انهيار الدولة السورية.

كما ينظر خامنئي إلى سوريا من باب المصلحة، كذلك ينظر بوتين إليها من باب المصلحة أيضاً، وهل الأميركيون الذين يقاتلون اليوم في الرقة للقضاء على «داعش» ليسوا أصحاب مصالح عميقة، تمتد من سوريا إلى العراق والمنطقة كلها؟

والسؤال الأهم: هل تدخل الروس والأميركيون والإيرانيون والأتراك في سوريا، التي دُمرت كلياً وتشرّد عشرة ملايين من أبنائها في خارجها وفي داخلها، لكي ينتهي كل هذا بوقوف الأسد ليحمل على الغرب «الأفعى المتلونة» وعلى معظم الدول العربية، وليسخر من الحديث عن الحكم الفيدرالي الذي اقترحه بوتين، قافزاً فوق خطط مناطق «خفض التوتر»، التي من الواضح أنها تشكّل أساساً واضحاً للفيدرالية التي ستضمن نسبياً مصالح جميع الذين دخلوا هذا الميدان الدموي؟

مع هزيمة الإرهابيين، تُستحق على النظام السوري فواتير كثيرة، عليه أن يسددها لزمن طويل، فواتير للروس وللإيرانيين وحلفائهم، ولهذا «الثورة الداخلية» أو «الحركة التصحيحية» التي أشار إليها في خطابه ستخضع كلياً في الواقع لهذه الفواتير، وقياساً بكلام خامنئي عن الديكتاتورية وانكباب بوتين على وضع قواعد الفيدرالية بالتعاون مع ترمب، يعرف الأسد ضمناً أن «خطاب النصر» لا يعني إطلاقاً أنه باقٍ «رئيسنا إلى الأبد».

الشرق الأوسط

الأسد: الإبادة كحل نهائي لمجتمع أكثر تجانسا

رأي القدس

قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لقصف قواته لغوطة دمشق بالسلاح الكيميائي ألقى الرئيس السوري بشار الأسد خطابا آخر من خطاباته التي تثير عادة الدهشة لامتلائها بأفكار غريبة لديكتاتور يقف على قمّة كبرى من المجازر والمآسي الهائلة فلا يجد غير بضاعته الكاسدة من التعالم والتفاصح والغطرسة التي لا حدود لها.

لم يستذكر الأسد طبعاً أحداً من قتلى هجومه الوحشيّ قبل أربع سنوات الذي قتل مئات الأطفال في ليلة واحدة، ولكنّه أشار مع ذلك إلى أن البلد خسر خيرة شبابه وبنيته التحتيّة لكن، سيادة الرئيس المحترم، ربح «مجتمعا أكثر صحة وتجانساً».

والحقيقة التي يجب أن تقال إن صلافة الأسد المرعبة هذه ما كان لها أن تحصل لولا أنه خرج من مجزرة الغوطة تلك من دون عقاب بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن «الخط الأحمر» الشهير الذي رفعه بوجه الأسد، وكانت تلك، عمليّاً، بداية مشوار طويل لتفكيك مفاعيل الثورة السورية وإيصالها إلى النهاية المحزنة التي آلت إليها.

كان ذلك قراراً دوليّاً شاملاً ومحكماً بإبقاء بشّار الأسد في السلطة وتدمير إرادة السوريين بالقوة والخبث والتلاعب لتمكين «السيناريو» الذي رسمه الأسد منذ بداية الثورة: أنا أو المتطرّفون الجهاديون.

كان مستحيلا ألا تتخلق هذه المعادلة من رحم العبث الفظيع الناتج من عدم قدرة المعارضة السورية المدنية، وحدها، ومن دون دعم دوليّ حقيقي، على وقف مجازر الأسد وحلفائه التي كان قصف الغوطة بالسلاح الكيميائي أحد أركانها، ما أدّى، كما نعلم، إلى صعود «جبهة النصرة» وبعدها ـ على خلفية المستنقع العراقي المديد ـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، اللذين تكفّلا، هما أيضاً، بإنهاء ما تبقى من طابع مدنيّ ديمقراطي ووطنيّ للثورة السورية.

من الصعب، مع ذلك، أن تجادل طاغية فريداً مثل الأسد في فكرته هذه عن «المجتمع المتجانس»، من دون ربطها مع فكرة «الحل النهائي» الذي ابتدعه النازيون للخلاص من اليهود، والذي استتبع أيضاً الخلاص من «أجناس أدنى» أخرى كالمسلمين والغجر، ومن كل الأحزاب السياسية المعارضة، وهكذا قاد الأسد، حرب إبادة ضد السوريين غير المتجانسين، ما أدى لمقتل قرابة نصف مليون، واعتقال وإخفاء مليون ونصف المليون، وتهجير 15 مليون سوري، ليكسب «مجتمعاً صحيا متجانساً».

ما يقوله الأسد، أيضاً، أن المجتمع السوريّ كان غير متجانس قبل شنّه حربه الكارثية تلك، والسؤال الذي يخطر في البال هو ماذا كان يمكن أن يفعل أكثر نظام حكم لقرابة خمسين عاماً بحزب شمولي مطلق، وعدد هائل من أجهزة المخابرات وتوابعها التي يسيطر عليها من اتحادات عمال وفلاحين وشبيبة وصيادلة وأطباء ومهندسين وكتاب، كي يتمكن من تأسيس «مجتمع متجانس»؟

بعد الملايين الذين دمّرت مدنهم وهجّروا ولوحقوا واعتقلوا واختفوا وماتوا يحقّ فعلاً للرئيس السوري أن يتحدّث عن «مجتمع متجانس» و«صحي»، وهذا ربح كبير، لكن الربح الأكبر، هو أن الأسد ما زال واقفاً يخطب في الجمهور، وأن عرشه المضمخ بالدماء والمبني على الجثث محميّ بقوات صحية ومتجانسة من الجنود الروس والإيرانيين.

القدس العربي

الاسد يخطب ومعارضوه يتلاشون/ ساطع نور الدين

لا ينقطع الشأن السوري عن إثارة الدهشة. ولا ينفك السوريون عن تقديم تجارب ونماذج هي من الغرابة بحيث لا يقبلها عقل ولا يستسيغها منطق. ويستوي في ذلك “نظامهم” الغريب الاطوار، ومعارضوهم الأشبه بشذاذ الآفاق.

قبل أيام، قال الرئيس بشار الاسد في محفل دبلوماسيي سوريا وسفرائها في العالم، كلاماً ليس له تفسير سوى ان الرجل، الذي كاد يسقط من الحكم قبل عامين تماماً، وصل للتو من كوكب آخر، ليعلن قيامة المجتمع السوري “المتجانس”، المبني على نصف مواطنيه، أو أقل، ويطوب نظامه لصراع مع الغرب ليس له أساس ولا دليل، ويرجىء إعلان النصر الى ما بعد صدور البيان الروسي الايراني المشترك.

وقبل ساعات، إنعقد في الرياض إجتماع للمعارضات السورية الثلاث، لينتهي الى إضافة لطخة سوداء جديدة على اللوحة السورية المظلمة، من دون أن يتضح ما إذا كان الروس والسعوديون كانوا يتصارعون، أم كانوا يتسلون. المؤكد حتى الان أن فشل الاجتماع لم يفاجئهم ولم يحزنهم.

في القراءة الاولية، قيل أن الروس أحبطوا بواسطة منصتهم السورية المتواضعة محاولة سعودية للتقريب بين المعارضات الثلاث وحالوا دون تشكيل وفد سوري موحد يجلس قبالة وفد النظام في مفاوضات جنيف المقبلة. لكن التدقيق في إنهيار اجتماع الرياض لا يتيح بالاستنتاج بأنه جاء نتيجة خلاف عميق بين روسيا والسعودية اللتين لا يفصل بينهما في سوريا، سوى الدور الايراني، والرجاء السعودي بان يكون التدخل الروسي هو بديله الأنسب والأسرع.

ثمة سياسة سعودية، جديدة – قديمة ، تختزل الصراع على سوريا الى التنافس مع إيران، وكل ما عداه تفاصيل، أهمها ما لاح مؤخراً عن تسليم سعودي بالحاجة الى بقاء الاسد في الحكم حتى إنتهاء المرحلة الانتقالية، التي لم تبدأ أصلاً، والتي سبق ان حُدد لها أكثر من موعد إنطلاق وأكثر من مهلة.. وهي سياسة تكاد تتطابق الآن مع الموقف الروسي الذي لم يرَ يوماً ان في سوريا بديلاً جاهزاً من الاسد.

ولا يبقى سوى الظن بأن الجانبين الروسي والسعودي يشعران بأن الوقت قد حان فعلاً للتخفف من عبء المعارضين السوريين “المقيمين” في البلدين، ومعهم المقيمون في القاهرة، ودفعهم الى مواجهة بعضهم البعض بحيث يفقدون جميعاً آخر ما تبقى من مصداقيتهم وشرعيتهم وشعبيتهم، وتفقد الثورة السورية بذلك آخر رموزها ومؤسساتها السياسية، لمصلحة قوى عسكرية وإسلامية تتقدم يوما بعد يوم نحو تمثيل الشارع السوري ولو باشكال متفرقة ومنفصلة، تحكمها حالياً عقد الجغرافيا المفككة التي أفرزتها سنوات الحرب.

لا يعقل ان تكون منصة موسكو التي ليس لها سند على الارض السورية،لا من النظام ولا طبعا من المعارضة، هي بمثل هذه القوة والتأثير بحيث تستطيع أن تفجر إجتماع الرياض، الذي مهدت له السعودية بوصفه نقطة تحول في مسار الحل السوري. الاقرب الى العقل هو أن ثمة توافقاً سعودياً روسياً على تعطيل العملية السياسية السورية برمتها، على إختلاف رموزها وشروطها السابقة.. والشروع في البحث عن بدائل تستند ربما الى مسار الاستانة الذي حقق نجاحات لا بأس بها على أرض الواقع السوري.

قبل إجتماع الرياض، لم تكن منصة موسكو تؤخذ على محمل الجد، بعدما أدت غرضها الاول في الحؤول دون قيام جسم سياسي سوري معارض. وكذا الامر بالنسبة الى منصة القاهرة التي كانت على الدوام عبثاً سياسياً مكلفاً، لكنها صارت بلا أي جدوى حتى بالنسبة الى مصر التي قفزت أخيراً الى العمق السوري، وحققت إختراقاً غريباً من خلال رعاية “جيش الاسلام”، وفصائل إسلامية أخرى لا تمت الى الخطاب الرسمي المصري بأي صلة غير أمنية.

ولعل الائتلاف الوطني السوري، ومعه الهيئة العليا للمفاوضات، هو الضحية الاكبر لتلك المسرحية السوريالية التي جرت في الرياض. صار الائتلاف مجرد منصة سعودية، تتناطح مع منصة روسية وأخرى مصرية على تمثيل الداخل السوري، وتعجز عن إستخدام غالبية سياسية كانت كاسحة، وصفة تمثيلية كانت راجحة وتحظى بإعتراف عربي ودولي واسع النطاق.

ما جرى في الرياض، لا يقل غرابة عما قاله الأسد..كلاهما وجهان لبؤس واحد.

المدن

‘تجانس’ بين الاحتلالات في سوريا/ خيرالله خيرالله

عندما يتحدّث أحدهم عن انتصار للنظام السوري على السوريين وعن عودة الحياة إلى طبيعتها في هذا البلد قريبا، أقلّ ما يمكن قوله عندئذ أن الأزمة السورية لا تزال في بدايتها. لم ينتصر النظام السوري على السوريين بعد. درب انتهاء الحرب على الشعب السوري لا يزال طويلا، بل طويلا جدّا. كل ما فعله النظام حتى الآن، يتمثّل في نجاحه في أنه أدخل سوريا في دوامة لا نهاية قريبة لها بعدما تبيّن أن ليس لديه أي حلول أو مخارج سياسية. اللهم إلا إذا كان تغيير طبيعة السكان والمناطق السورية هدفا بحدّ ذاته، وصولا إلى اعتبار بشّار الأسد في مؤتمر لوزارة الخارجية السورية أن إنجازا تحقّق بعدما صار المجتمع السوري “أكثر صحّة وتجانسا”.

ليس معروفا مفهوم “التجانس” من وجهة نظر الأسد الابن. هل هو التخلّص من السوريين الذين لا يعجبونه والذين ثاروا قبل ست سنوات بحثا عن بعض من كرامة؟ هل هو رضوخ السوريين لآلة القمع التي يمتلكها، وهي آلة قمع من صنع إيراني وروسي، يعني بلوغ مرحلة “التجانس”؟ هل “التجانس” يتمثل في التخلص من نصف الشعب السوري عن طريق القتل والتفجير وتدمير المدن الكبرى وتطويع دمشق واللاذقية وتغيير تركيبة المدينتين والانتهاء إلى الأبد من الأكثرية السنية في سوريا إرضاء لإيران ومشروعها التوسعي؟

لم ينته شيء على علاقة بالأحداث الداخلية في سوريا بعد. ربما سوريا التي عرفناها انتهت، تماما كما انتهى العراق. ليست الصور التي توزّع في أنحـاء العالم عن ليال “صاخبة” في دمشق أو اللاذقية سوى غطاء للجريمة الكبرى التي ارتكبت في حقّ بلد صار تحت خمس وصايات واحتلالات، حتّى لا نقول أكثر. تعمل كل قوة من القوى الخمس التي تتحكم كل منها بجزء من الأراضي السورية على ترسيخ نفوذها.

لم يعد سرّا أن تركيا تسيطر، على حد تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان، على ألفي كيلومتر مربع من الأراضي السورية. معروف جيدا أن بشار الأسد كان ينوي الذهاب إلى حلب أواخر العام الماضي لإلقاء “خطاب الانتصار”، لكن الجانب الروسي منعه من ذلك إرضاء للتركي الذي شارك في عملية إخراج مقاتلي المعارضة من أحياء معيّنة في المدينة تمهيدا لتسليمها إلى قوات موالية للنظام تعمل بإشراف موسكو.

لم يعد سرّا أيضا أن لأميركا قواعد عدّة في سوريا، خصوصا في مناطق مثل الحسكة، تحوي ثروات البلد، أي الزراعة والمياه والنفط والغاز. ليس ما يشير إلى أن الأميركيين ينوون الخروج من سوريا في المدى المنظور. قد يخرجون في مرحلة يجدون فيها أن مصالح معيّنة تهمّهم تأمّنت، وهي مصالح مرتبطة إلى حدّ كبير، بالأكراد ومستقبل هؤلاء على خارطة المنطقة.

ليس سرّا أن مناطق سورية تقع تحت النفوذ الروسي المباشر. لا يقتصر الأمر على الساحل فقط وعلى قاعدة حميميم، قرب اللاذقية، التي لا يستطيع رئيس النظام زيارتها إلا ضمن شروط يحددها المسؤولون الروس عن القاعدة الجوية وأمنها. كذلك، أنّ روسيا موجودة في الجنوب السوري وذلك في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة والأردن. لكنّ الأهم من ذلك كله التنسيق العميق بين روسيا وإسرائيل والذي يعني قبل كل شيء توفير الضمانات المطلوبة إسرائيليا. لعل أفضل تعبير عن عمق هذا التنسيق اللقاءات الدورية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة بالطبع إلى التفاهم على أن إسرائيل تمتلك حرّية شن الغارات الجوية في الجنوب السوري متى وجدت ذلك مناسبا.

بعد روسيا وأميركا وتركيا، وربّما قبل ذلك، تأتي إيران التي تحاول ربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها “حزب الله” والتي تبحث عن موطئ قدم دائم في دمشق. إيران موجودة في سوريا مباشرة وعبر ميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار أن ثمّة مناطق صارت محظورة عليها لأسباب إسرائيلية طبعا. وهذا يجعلها مصرّة أكثر من أي وقت على أن تكون، عبر “حزب الله” في مناطق سورية ولبنانية معيّنة تشكل تعويضا عن منعها من الاقتراب أكثر من الجولان المحتل الذي طوت إسرائيل صفحته.

إذا كان من “تجانس” في سوريا، فهو بين الاحتلالات التي تعاني منها نتيجة وجود نظام لم يعرف يوما أن الهروب إلى أمام لا يحل أي مشكلة من مشاكله، بما في ذلك الأزمة العميقة التي يعاني منها على مستويين. المستوى الأول أنه نظام طائفي قبل أي شيء، والمستوى الآخر أنه لم يمتلك أيّ شرعية من أي نوع في أي يوم من الأيام. كيف يمكن أن يكون النظام شرعيا وهو وليد سلسلة من الانقلابات العسكرية ابتداء في العام 1963. في الثامن من آذار- مارس من تلك السنة، جاء حزب البعث إلى السلطة كي يقضي الضباط الذين انتموا إليه، ولو ظاهرا، على أي أمل في أن تقوم قيامة لسوريا في يوم من الأيام. لم يكن البعث سوى مطيّة لهؤلاء الضباط الجائعين إلى السلطة.

بعد ست سنوات ونصف سنة على اندلاع الثورة السورية، لا بدّ من الاعتراف بعظمة الشعب السوري الذي يقاوم النظام المدعوم من خمسة احتلالات، فضلا عن تلك التنظيمات الإرهابية التي ولدت من رحم سجون النظام. على رأس هذه التنظيمات يأتي “داعش” الذي تكشّف بوضوح مدى ارتباطه بالنظام السوري وبأدوات إيران في أعقاب العملية التي يشنها الجيش اللبناني في المنطقة الجردية الشرقية المحاذية للأراضي السورية. يقاتل “داعش” الجيش اللبناني، الذي سقط له شهداء، ويستسلم بكلّ راحة بال لقوات النظام السوري والميليشيات المذهبية وكأن الموضوع كله سيناريو رُتبت فصوله سلفا.

ليست المرّة الأولى ولا الأخيرة التي يتحدث فيها بشار الأسد بطريقة تكشف كم أنه معزول عما يدور في سوريا والمنطقة والعالم. هناك خمسة احتلالات تدعم نظامه الذي سقط منذ فترة طويلة. تدعمه الاحتلالات الخمسة بهدف واحد هو الانتهاء من سوريا. هذه هي حقيقة “التجانس” السوري. سيبقى النظام في دمشق وصولا إلى يوم يتحقق فيه الهدف المنشود المتمثل في تدمير سوريا حجرا حجرا. لو لم يكن الأمر كذلك، لكان باراك أوباما اعترف بـ“الخط الأحمر” الذي رسمه لبشّار الأسد قبل أربع سنوات بالتمام والكمال، أي في اليوم الذي استخدم فيه النظام السوري السلاح الكيميائي في سياق الحرب التي يشنّها على شعبه.

كان امتناع الولايات المتحدة يومذاك عن توجيه ضربة قاضية إلى النظام السوري إشارة إلى رغبة في التخلص من سوريا وليس من النظام. نعم، من حق بشار الأسد الكلام عن “تجانس أكبر”. إنه بالفعل تجانس بين احتلالات وتعايش في ما بينها وقبول بنظام عليه تأدية المهمّة المطلوبة منه مهما طال الزمن. المطلوب الانتهاء من سوريا ولا شيء آخر غير ذلك… من يؤدي هذه المهمة أفضل من نظام أخذ على عاتقه تفريغ سوريا من السوريين، ثم الكلام عن “شعب صار أكثر تجانسا”.

إعلامي لبناني

العرب

«ديكتاتور»؟!/ علي نون

هناك شيء غريب يجري في إيران: «المرشد الأعلى» و«الولي الفقيه» علي خامنئي يتحدث عن «المصالح» بلغة سياسية ناشفة ومن دون أي أطر تعبويّة إيمانيّة خارجة من مدونات الفتاوى والتكليف الإلهيَّين.. والرئيس حسن روحاني، الإصلاحي الانفتاحي البراغماتي يستعير قطعيات من النصّ المؤدلج ليتحدث عن «تمزيق الاتفاق النووي» في غضون ساعات!

ومثلما كانت جذريّة طرح روحاني لافتة باعتباره بدا محافظاً شديد التوتر والعدائية إزاء العقوبات الأميركية وتأثيراتها المأخوذة مباشرة الى «الاتفاق النووي»، فإنّ سلاسة الكلام المنسوب الى خامنئي، والمنقول على لسان الجنرال قاسم سليماني وليس غيره، في قصّة أولوية «المصالح الإيرانية»، تبدو لافتة أكثر، ومدعاة تأويل يُفترض منطقياً أن تصيب رئيس سوريا السابق بشار الأسد بالقلق والتوجّس، خصوصاً أنّ «المرشد» هو صاحب الحُكم (الذي لا يُردّ!) بأنه ديكتاتور، وأنّ الدفاع عنه أمرٌ لا يتصل به وبطبيعته وأدواره المدّعاة، بل بالمصالح الإيرانية العليا!

وفرادة الاستنتاج كامنة في الشكل والمضمون. أولاً لأن توصيف الأسد بما فيه وبما يستحق جاء من المرجع ذاته الذي اعتبر الدفاع عنه قضية «حياة أو موت»! وثانياً لأن الكلام (الخلاّب بالمناسبة!) جاء مباشرة بعد الإطلالة الأخيرة لرئيس سوريا السابق ومحاولته الظهور بمظهر «المنتصر»! والمطمئنّ! والمرتاح الى حدِّ التكرّم بتوزيع الإشادات على مَن سانده ووقف معه، وبالاسم، من خامنئي الى بوتين.. الى «حزب الله»! وثالثاً لأنّ إيران وليس غيرها، ومرشدها الأعلى وليس غيره، يغرفان من مخزون قيم الدين والدنيا لمحاولة التبرؤ من «عيب» خطير وكبير هو الوقوف الى جانب ديكتاتور مثل الأسد! ثم تبرير ارتكاب ذلك «العيب» بإشهار لغة «المصالح القومية العليا»! وهذه رديفة مبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة»! وهذا في العادة، الاسم الحركي التلطيفي، للموبقات الكبيرات! والسقطات الخطيرات! وسائر مفردات الانحطاط مثل الانتهازية والغدر والاعتداء والفتك بمكارم الأخلاق والروح البشرية.

وبالتالي، ليس قليلاً على الاطلاق، أن يقول «مرشد الثورة» على الشاه في إيران، أن بشار الأسد ديكتاتور مثلما كان ذلك الشاه تماماً!

غير أنّ في التوصيف الصاعق هذا، إدانة مضادة: الذهاب الى سوريا للفتك بثورتها، كان دفاعاً عن «مصالح إيران» التكتيّة والاستراتيجية. وهذه لغة متصلة بالسياسة وليس بالدين! وبمقوّمات مشروع «الدولة المحورية» وليس بشيء آخر! أي إن القول كان في غير مكانه، عن «حماية المقدسات الدينية»! أو عن منع «سقوط» سوريا في «أيدي الأعداء»! أو لأنّ نظامها رأس رمح محارب في صفوف «الممانعة» و«المقاومة»..

أي أن إيران، تقول جهاراً نهاراً، وعلى المكشوف، إنّ «مصالحها» أهمّ وأولى من أيّ «قضية» مدّعاة! وهي، هذه المصالح، أخذتها الى التدخل في اليمن والعراق ولبنان، ومحاولة الحركشة والتخريب في الدول العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً!

وفي مضمون إشهار لغة المصالح، بتلك الطريقة الصاخبة، ومن قبل أرفع مستويات القرار، ما يُفترض أن يصيب بقايا السلطة الأسدية بالهلع، وليس بالقلق فقط: كأنّ إيران تباشر التمهيد لشيء سوري آخر!؟ وتُعلن سلفاً، أنّ مصالحها العليا (مثلاً) التي قضت بأن تذهب «مضطرة» الى ارتكاب «عيب» دعم ديكتاتور، هي ذاتها التي ستقضي وتأمر بالقبول بتسوية تفرض التخلّص عن هذا الديكتاتور في مقابل حفظ شيء من «دورها» و«استثماراتها» في سوريا والمنطقة!

أيّاً تكن الخلفيات والحسابات، فإنّ الكلام الإيراني، يبقى أكبر من مجرّد «فركة إذن» للتابع الأسدي، وأقرب ما يكون الى ضربة على نافوخه مباشرة لمنعه من الاستطرادات والمقايضات والمناورات.. من نوع أن ينخرط تماماً في تفاهم أو اتفاق (سمّه ما شئت) أميركي – روسي لطرد أو تحجيم إيران ودورها وتمدّداتها في سوريا في مقابل بقائه في منصبه! والله أعلم!

المستقبل

بشار الكيماوي «يتجانس» مع كيم/ حسان حيدر

في خطابه الأخير، يبدو بشار الأسد، الفاقد الشرعية، فرحاً لنجاح سعيه في تحويل سورية إلى «كوريا شمالية» أخرى، حيث المواطنون أشبه بـ «روبوتات» بشرية، ليس مسموحاً لهم التفكير أو الخروج على تعاليم «الزعيم الأوحد» أو الاستماع إلى ما عداها، ومصيرهم مرهون بمزاج الحاكم ورغباته. فإذا غضب حلت اللعنة على من يصادفه حتى لو كان من أقرب جنرالاته، وإذا افترت شفتاه عن سماجة اضطروا للضحك والتصفيق وإبداء الإعجاب.

ويسوم الحفيد كيم مواطنيه أسوأ أنواع الامتهان، فلا يكتفي بالإعدامات العشوائية الغريبة التنفيذ، بل يجبرهم على الانصات يومياً إلى نشرة أخبار وحيدة يخصص أكثر من نصفها للتمجيد بإنجازاته ونصفها الآخر لعرض نشاطاته «المقدسة»، ويلزمهم حفظ ألقابه التي بينها «الشمس الساطعة للقرن الحادي والعشرين»، فيما هم يتضورون جوعاً ويعيشون على فتات الصينيين وبعض المساعدات من أقرانهم الجنوبيين.

ويهدد كيم «الخونة» من مواطنيه بتلقي «رصاصة في الرأس» ويشبه الأميركيين والغربيين بـ «الجرذان المرتعبة التي سيفنيها القائد العظيم».

ويبدو أن حاكم دمشق في الطريق «الصحيح» نحو تمثله بحاكم بيونغيانغ و «الارتقاء» إلى مصافه، فهو أيضاً يصف معارضيه السوريين بأنهم «حثالة» و «عبيد» و «بلا وزن، وأدوات تستخدم لمرة واحدة ثم تلقى في سلة المهملات»، من دون أن تفوته الإشارة إلى نجاحه في «إفشال مشروع الغرب الذي يعيش أزمة وجودية(…) ويعميه الغرور»، علماً أنه بالتأكيد بزّ مثاله الأعلى في بعض أساليب التعذيب والبطش الجماعي.

وعلى خطى أبيه، استعان الأسد الابن بـ «آل كيم» في بناء وتطوير ترسانته الكيماوية والصاروخية التي لم يتردد لحظة في استخدامها ضد المدنيين في المدن والقرى التي احتضنت المنتفضين على عسفه. ولعله من حسن حظ السوريين أنه لم يستطع إكمال مشروع المفاعل النووي الذي كان الكوريون الشماليون والإيرانيون يبنونه في الكبر، قرب دير الزور، وإلا لما تورع عن رشقهم بما تخصب لديه، لو ضَمِن أنه يقتل.

ومع حلول الذكرى الرابعة لمجزرة الغوطة التي قصفها بغاز السارين في آب (أغسطس) 2013، قال تقرير للأمم المتحدة إنه جرى خلال الأشهر الستة الماضية، اعتراض شحنتين مرسلتين من بيونغيانغ إلى وكالة تابعة للحكومة السورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية. وأوضح خبراء المنظمة الدولية أن الجهة المرسلة إليها الشحنتان كيان سوري يعمل بمثابة «واجهة» لمركز جمرايا «للأبحاث العلمية» الذي سبق أن تعاون مع هيئة كورية شمالية مماثلة له في نقل مواد محظورة دولياً إلى سورية.

في خطابه، قال الأسد أيضاً إن بلاده «خسرت خلال سنوات الحرب خيرة شبابها، فضلاً عن تضرر بنيتها التحتية، لكنها كسبت في المقابل مجتمعاً صحياً متجانساً». وهذا التجانس الذي يتفاخر به ويدعو إليه، هو في أساس قيام الديكتاتوريات والأنظمة الفاشية والنازية التي تقول بتفوق عرق على آخر، وقومية على أخرى، وجنس على آخر، وتدافع عن فكرتها بالعنف والإكراه. لكن بشار الذي قال عنه بعض الإعلام الغربي السطحي عندما ورث والده إنه «ذو ثقافة غربية»، إنما «يتجانس» فقط مع كيم ومن شابهه، مثل مادورو الفنزويلي أو الجماعات الأميركية والأوروبية المدافعة عن تفوق العرق الأبيض، وهم من «محبيه ومريديه».

يبقى أن بشار المتفائل بإمكان استكمال خطة «النقاء المذهبي» المشغولة بأفكار وأيدي «الحرس الثوري» و «حزب الله»، لن يهنأ طويلاً بـ «إنجازاته»، فأسياده الإيرانيون والروس من الشطار في المساومة والبيع والشراء، وهم حاضرون اليوم في «سوق الشرق الأوسط» التي يعيد ترامب هندستها، ولن يضيرهم مبادلته في أي صفقة إذا كان الثمن معقولاً.

الحياة

كيم وترامب… وبشار/ زهير قصيباتي

سورية «كسبت» خلال ست سنوات ونصف سنة من الحروب على أرضها «مجتمعاً صحياً متجانساً»، كانت كلفته مئات آلاف القتلى.

أميركا «كسبت احترام» عدوها كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية الذي كاد سباقه مع الرئيس دونالد ترامب لعرض العضلات يُشعل حرباً نووية.

بنيامين نتانياهو كسب سنوات من الاطمئنان إلى فصول تدمير سورية وخرابها، مراهناً على تفكيك جيشها وقدراتها العسكرية، بعد نزع أسنانها الكيماوية.

العبارة الأولى يتباهى بها الرئيس بشار الأسد الذي لا يضيّع الإيرانيون وحلفاؤهم فرصة لتذكيره بأن بقاءه على رأس السلطة – ولو فوق الخراب – كان مجرد احتمال واهن، لولا تدخُّلهم.

ينتظر الأسد للاحتفال بـ «انتصار» نظامه، ولو بحراب الغرباء الذين أمعنوا تقتيلاً وأوغلوا بدماء السوريين… هؤلاء ضحايا النكبة الكبرى، إذ دفعوا ثمن الحرب على «داعش»، وحرب تعويم النظام وحماية خرافة «السيادة السورية» التي لم تنتهكها سوى عشرات الجيوش.

ولكن، هل يستقيم منطق المقارنة بين رأس النظام السوري، ورئيس القوة العظمى في العالم الذي كاد أن يضغط على الزر النووي لـ «تأديب» كيم؟ هي مجرد نماذج لقادة العالم الذين يُفترض أن يحرسوا أمنه واستقراره، لكنهم باتوا أكثر خطراً من القنابل والصواريخ النووية.

باستعراض بسيط، قد لا يعلم أحد خلال السنوات القليلة المقبلة، كم سوريّاً اختنق بغازات النظام السامة. ولكن، ليس مهمة عسيرة تخيُّل حرب أهلية في أميركا، يطلق شرارتها ترامب، كلما حصلت مواجهة مع المتطرفين في الشارع، وضلّ سيد البيت الأبيض كالعادة طريقه إلى فهم الفارق بين إدارة فندق أو شركة، وإدارة دفة الحكم في الولايات المتحدة.

هو عالم الفوضى والخراب الذي جعل حقبة الحرب الباردة تبدو نعيماً، وشيّع النظام العالمي إلى عصر الأحقاد والميليشيات والذئاب المنفردة… عصر الاختراقات الإلكترونية التي تمهّد فضائحها لزعزعة خرائط وسيادات وتحالفات، واندلاع حروب وتناسل نزاعات بلا نهاية.

رئيس آخر هو رأسٌ لحكومة عتاة اليمين الليكودي، خاب في واشنطن، حطّ رحاله في موسكو ليشكو حليفها الإيراني. الحليف كان يهدّد إسرائيل من بُعد، فإذا بالحروب السورية تختزل أمامه المسافات لتزرعه على الباب.

رأس الكرملين، فلاديمير بوتين أصغى باهتمام إلى شكوى نتانياهو كأنه لم يسمع شيئاً. فإسرائيل «شريك» للروس، لكنّ إيران حليف، حتى حين يتمرّد لن يعجزوا عن تجيير تمرُّده لمصلحة ترميم الدومينو المهترئ… بانتظار صفقات مع واشنطن، قد لا تأتي قريباً. وهي لن تأتي ما دام دونالد ترامب غارقاً في دوامة فوضى إدارته، والإقالات والاستقالات.

خاب نتانياهو لكنه لن يستسلم أمام حقيقة تمدُّد الخريطة الإيرانية إلى البوابة الإسرائيلية. البديل حرب إذاً؟ آلاف القتلى ومزيد من الخراب، بوصلة إدارة العالم ضائعة.

إيران أيضاً ستكون على أبواب دمشق؟ لعله كان حلمها منذ أتاح لها حافظ الأسد اختراق العالم العربي، بتحالفه معها في حرب السنوات الثماني مع العراق (1980- 1988).

رئيس حزب كان رئيساً لليمن السعيد، حوّله بـ «حنكته» إلى جحيم فقرٍ وخراب ودسائس. أغرته السلطة حتى الموت، لكنه حين نجا، أبى ألاّ يفارق أوهام السلطة الأبدية. تواطأ مع الحوثيين ضد الحكومة الشرعية، لعلهم يعيدونه إلى القصر، حتى إذا طغى صراع المصالح بات «خائناً». بين انقلابهم و «الخيانة»، نكبة مأساة، فصولها مديدة كالمسافة بين صنعاء وعدن.

كل هؤلاء في نادي رؤساء أدمنوا القصر وشهوة الحكم، بالأوهام. انهار النظام العالمي، انتصر نظام الفوضى والقتل والتوحُّش، هُزِمت العدالة الإنسانية، والعرب أول الضحايا.

الحياة

الأسد وصورة انكساره/ نذير رضا

المبالغات التي أوحى بها إعلام النظام السوري، بوصف خطاب الرئيس السوري بشار الاسد أمس الأحد، بأنه “خطاب النصر”، تفتقر الى الحدّ الادنى من الواقعية. فمصطلح “النصر” الذي يُستخدم هنا، منقوص من صورة الأسد نفسه كرئيس ربما كان يستطيع أن يحكم سوريا المزدهرة قبل 7 سنوات، أو الموحدة قبل 6 سنوات، والعامرة بالتنوع قبل 5 سنوات.

وحده التصفيق الذي يرافق دخول الأسد الى منصات الخطابة، يتمدد، شكلياً، في اطار الخطاب. لكن كل الصور المحيطة به، تلاشت وتبدلت خلال ست سنوات. لا جموع تنتظر الاسد وتهتف بحياته، ولا حاضرين يقاطعونه لتلاوة ابيات شعرية مؤيدة، كما كان الحال في الخطاب الاول بعد الازمة في 30 آذار/مارس2011. أما الاسد، فاختفت ابتسامة الانكار عن وجهه، منذ الخطاب الاول، وما زالت مختفية، مستعيضاً عنها بالخطاب الجدلي الذي تمرّس عليه طوال سنوات الازمة.

في المضمون، الاسد نفسه، لم يقر بانتصار “ولو أن بوادره موجودة”، كما قال. هو يدرك أكثر من أي وقت مضى، ان قدرته على الحكم، باتت أكثر تعقيداً، يقوضها التقسيم المقنع الذي يعيث في سوريا فيدراليات ومناطق نفوذ.. كما يقوضها تنامي مشاعر التهميش الطائفي التي أنكرها الأسد، عبر التفاف على الوقائع، مفرّقاً بين “القناعة الطائفية” و”ردّ الفعل الطائفي”.

وفي الشكل، لا يبدو الاسد اليوم منتصراً. تخلى النظام عن شعبوية كان يتسم بها في خطابات رئيسه. يجادل ويحاجج أمام أعضاء السلك الدبلوماسي في صواب خياراته، لكنه لا ينكر التبدلات. يحيط بالوقائع من زوايا انكشافه أمام الرأي العام الدولي، وأمام شعبه. يقرّ بالانكسار بالتفاف على نتائج الازمة. فقد أقرّ بفشل المبادرات، وبفشل الحوار، لكنه أرجع ذلك الى انه كان يتحاور مع “ارهابي أو عميل”، وهو الانتقال الشكلي الأبرز من سياسة الانكار في الخطاب الاول، الى سياسة الشتيمة في الخطاب الاخير.

الفارق في تبدل الحالة، تكرسه الصورة، والإعلام. في خطاب الانكار، كان مبتسماً ابتسامة صفراء، هازئاً من المعارضات له، واثقاً من أنه سيستطيع تجاوز محنته. أما في خطاب رسم ملامح الدبلوماسية السورية للمرحلة المقبلة، فأحاط التردد بصورته، لعلمه أن سؤالاً سيواجهه بعد الخطاب: كيف تحاور عبيداً أو حثالة؟! ولولا هذا الوصف، لفرغ الخطاب من أي مضمون غير مكرر.

تردد الأسد في الشتيمة، لأنها ستكون محل إدانة له، على أعتاب جولة حوارية جديدة في جنيف. لكن لا مفر له من استخدام تلك المصطلحات، بعدما نضبت أدبيات الحزب الحاكم من شعارات، سقطت خلال ست سنوات.

فالاسد، لم يعد قادراً على التبجح بالعروبة التي تعرضت شعاراتها لانتكاسات مع دخول العاملين الروسي والإيراني في سوريا، كحليف له، ومع إقراره بأن مسودة الدستور أسقط منها الاسم العربي. وانتكست إثرها شعارات “التمسك بالحقوق الوطنية”، و”القومية”، و”الاستقلالية” التي رفعها في خطابه الاول في ما يخص السياسة الخارجية. أما الشعار في الخطاب الاول ان “سوريا القلعة الحصينة بتلاحمها”، فقد أسقطت بحديثه عن الفدرلة، التي قال انها لم تنجح.

بذلك، ليس الأسد منتصراً، ولو استبق الإعلام الموالي هذا التقدير على سبيل الحماسة. يقر الأسد بأن “الوضع معقد”، بينما يذهب الاعلام لتصويره رئيساً يحظى بالشرعية. يدرك هو نفسه كل التعقيدات التي تحول دون عودته كرئيس يحظى بالاجماع الوطني. وفي كلامه كل الأدلة، مهما بالغ الإعلام في التقديرات.

المدن