مقالان تناولا كتاب الشاعر جولان حاجي الأخير “الخريف، هنا، ساحرٌ وكبير”

ألمٌ أقسى من لسان واحد/ علي جازو

يراقب الشاعر جولان حاجي ويحدّق بالصور التي يخلقها ويمتزج بها، ليدفع بها لاحقاً نحو تخوم الدهشة والصمت المهيمنة. كأنما لا شيء يُكتَب هنا إلا إذا كان مزيجاً من الخوف والصمت اللذين ينجبان الأسى والندم. لا صراع داخل القصائد من أجل حقيقة طالما تحولت إلى احتقار للواقع الذي يذرف الحقائق كل يوم، فالألم أقسى من أن يُقال بلسان واحد، والوقائع كالصدف تطحن القواعد والأصول. تكنس النهاية غبار البداية، فيما تبقى الحكاية مثلها مثل أسئلتها قريبة وبلا سند سوى ضعفها اليتيم. تعود الذاكرة كبيت حميم مرافق، ترفرف الريح حول الرؤوس لتتحول إلى حجر شفّاف، ويلتئم اللقاء الدائم داخل أكفٍّ ما برحت متعبة ومنسية وقاحلة.

يحمل الشاعر حطام المكان داخل جسده، ولا يقوى على التخلص منه. تتحول الذاكرة إلى مكان يعاد فيه تصوير ما حدث داخل فضاء كبير. كلّ دمار هناك، يقابله دمار هنا. جسدٌ – مكانٌ ما هو سوى صيغة أخرى لرؤية – حلم. لا يعكس الجسد ما يقع خارجه، بل يمتصه ويحمله كما لو كان الحمل درباً وحيدة لوفاءٍ نادر وتحقق مستحيل. وفاءٌ وتحقّقٌ خَبِرَا الخسارة قبل أن يكمل الوعد أساه. تختلط مشاهد الطبيعة مع حدّة التعبير وتصنعان معاً صوتاً يبدو أقرب إلى مشهد لا تكفيه الكلمات. يولد الشعر مما تراكم وابتعد، لكنه سرعان ما يحلّ في جسد جديد يخاف النسيان ويخشى “الحقيقة”. تدور الصورُ حول بُعدٍ حاضنٍ أبعدَ من نقل أمين لمشاهد عادية، رغم أنها تبدو كذلك للوهلة الأولى. ثمة لحظة خوف مرئية ممزقة ومستبدة تتمدد وتتضاعف ولا تعود في قياس الزمن جزءاً من الزمن الذي يقاس بآلات الدقائق والساعات: “برهة الخوف مديدة كالدّهور”. كان موريس بلانشو قد أشار في وصفه لحظات حضور الشعر وتحوله إلى كلمات إلى ما يشبه اختناقاً أو غرقاً. ما يُكتب من داخل الغرق هو ما يبقى، إذ أن لحظات النجاة والطوف والتنفس هي لحظات الضعف التي تحول القصيدة إلى ملحق فاتر وإضافة زائدة.

هكذا، لا تضيف القصائد شيئاً إلى ما هو كائن ومرئي ومعاش، حاضر ومرافق وخانق. لا تراتب زمني هنا يفصل لحظة التذكر عن لحظة وقوع الحدث. تسمح الكتابة العاشقة و”الحالمة” بأن تكون بمثابة مرآة متحولة، رحبة وكاشفة، لما لم يعد من الممكن حفظه بكلمات وحسب. الشاعر لا يقدم دليلاً آخر لما هو ماثل ولا يحنط الحادث في بلاغة تلغي المكان الذي ولدت فيه الوقائع والتصقت به كدم قاتم وكجرح واشم. تبدو لحظة “العرفان” على ما بها من استسلام متوهج وراعف أقرب إلى لحظة احتفاء رؤوف بوداع قريب، ذلك أن من يحيا داخل ما يرى لا يعود خارج ما سوف يحدث، قدر ما يستقدم الآتي، المخلص الوحيد الذي لا يتأخر على أحد. يحثّ الموت اللغة، ينحتها مرققاً من سردها البطيء والمتمهل على كتابة حياة محَتْها الأكاذيب والقبح. حياةٌ ما كانت سوى رعشات وجه مخفي خلف وجه ملغيّ ومهان ومحتقر أينما حلّ.

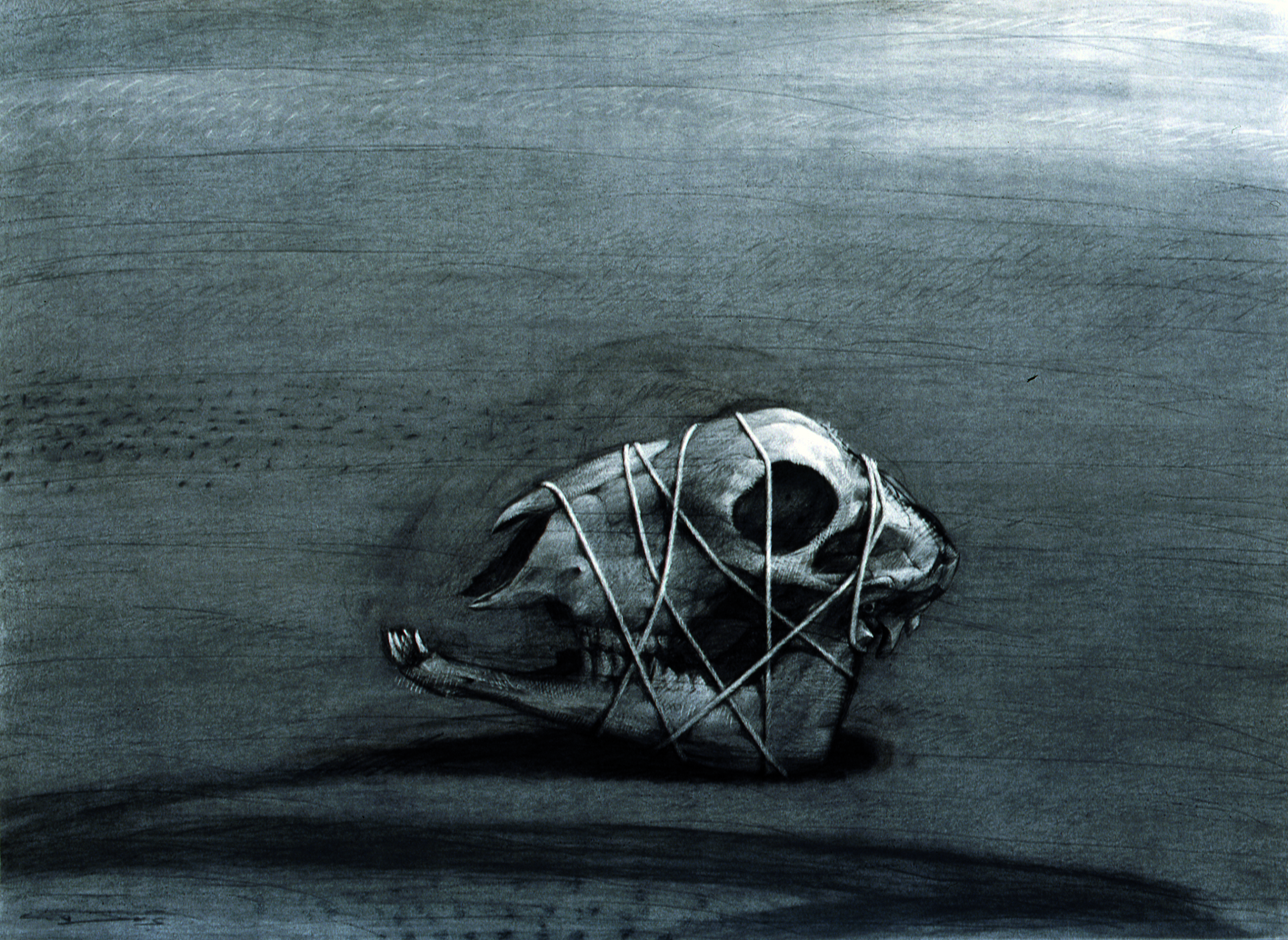

كانت الوقائع الكابوسية في بلد كسوريا، شخصية أم عامة، أقسى من أن تُفهم، وأثقل من أن يجادل حولها، وأعنف من أن تكون مجرد وثيقة سياسية أو إحصاء حقوقي. عالم الشعر في مجموعة قصائد “الخريف هنا، ساحرٌ وكبير” يحفر مكاناً عذباً رحباً داخل مكان مدمّر، ويلتقط زمن النضج المحلّق وزمن السقوط الهاوي معاً، ولا يعود إليهما مراراً لكي يبني ما يعادلهما، إنما ليصرخ، ليُسمَع ويُرى من جديد. لكأن النسيان، بسبب الخوف من عقوبة النسيان الذي هو شكل آخر للموت، يضاعف حدّة المأساة السورية، في عالم بربريّ يحوّل مصيبة الفقد إلى خبر عاجل، والألم إلى محض تابوت، والضحايا “المنسيين” إلى صور وطوابع، لا غير: “إذا دُفِن الموتى/ كيف سيُدفَن الألمُ/ ما جدوى أن تلعن اللعنة/ ما أفدح الحياة، وما أثقل هذا الصمت..”، على هذا الحد “المذعور” والمرتعش تقف قدما الشاعر، في حيرة كاليأس، ذلك أنه مدعو مع القارئ إلى حفل غياب أكثر سخاء من أي عزاء، حيث يقدّم المحرومون، وحدهم، ما لا يمكن للمكتفين والمتفرجين أن يشعروا به إزاء أي أحد، أو أي شيء. يردّ الشاعر بكلمات “لا تزهر ولا تزداد ولا تطير” على من لم يصغ يوماً لكلمة أحد، ذلك أن صوته ملكيته الوحيدة، بعد أن التأم جرح المكان في تضاعيف الوجه، وعادت الريح والشمس لخريف كلّ عام، أحنّ وأعلى، أرحب وأقدر على تحمّل خزي الحياة التي ليست لنا حياة أخرى سواها. الصورة التي على غلاف المجموعة لياسر صافي، فيما رايتا الثورة السورية وكردستان تظهران أسفل وأعلى زاويتيّ الغلاف الخلفيّ، صغيرتين وجميلتين كلعبة؛ كما لو أن من وضعهما هناك كان يفكر بإهدائمها إلى طفل ما.

• “الخريف، هنا، ساحرٌ وكبير”، مجموعة قصائد مختارة، صدرت مؤخراً في طبعة مزدوجة بالإيطالية والعربية

عن دار “il Sirente”

المدن

خريف الشاعر السوري جولان حاجي كبير وساحر/ رنا زيد

يتجاوز الشاعر والمترجم السوريّ جولان حاجي (مواليد 1977) في كتابه «الخريف، هنا، ساحرٌ وكبير»، مفردات شعراء جيله اليومية، ليجنح إلى لغته الشعرية الخاصّة ذات المعاني المواربة والرصينة في آنٍ واحد، وهو يتجه إلى البساطة والوضوح على رغم غموض التراكيب الشعرية عموماً، وسيطرة المعنى الوجوديّ على مجمل المعاني المُتَخيَّلَة. ممسكاً عصا الشاعر من المنتصف، ومتأنّياً في مشيه على حبل الصورة، يكتب حاجي عن الآلام الجمّة في وطنه، وفي قفص ذاتيّته.

صدر كتاب «الخريف، هنا، ساحرٌ وكبير»، باللغتين العربية والإيطالية، عن دار نشر «إيل سيرنته»، وترتيب هذه المختارات الشعرية المترجمة، أتى إثْر اقتراح من كوستانزا فيريني، التي كتبت المقدمة الأطول في الكتاب، وتابعت موضوع النشر مع المترجمة باتريتسيا زانيللي. وبعد الانتهاء من الترجمة الأولى، أعاد الشاعر ماركو لوكّيزي المقيم والمولود في البرازيل، قراءة القصائد، للمرّة الثانية.

يستهلّ حاجي قصائده بمقاومته فضولَ الآخر أو ثرثرة القارئ ما بعد قراءته للنص، إذ لا بد من تأمُّل طويل بعد قراءة كل مقطع من مقاطع قصيدة حاجي، يقول: «كم فكّرَ في الارتماءِ في ماءٍ هادئ أسود/ وأصدقاؤهُ على جسرِ الرئيس/ يقفون ويُحدّقون بدوائرَ متّسخةٍ تتّسعُ كي تتلاشى»، ويتابع في المقطع الذي يليه: «لا أعرفُ كيف أو إلى أين شيّعوه/ مَنْ رآه في رواقِ المستشفى الحكوميّ/ مَنْ سدَّدَ رشوةَ الشرطيّ/ مَنْ أيقظَ الممرّضة/ أيُّ الأيدي سجَّتْهُ في ثلاجةِ الموتى…».

ينغمس الشاعر في طبيعة زاخمة، وهو لا يرى ذاته إلاّ من خلالها، فهو في حالة مزيج من نسغ الموجودات البرّية، كأنه في مهده لن يكبر أبداً. في قصيدة «الظهيرة» يقول: «مملوءاً بغيابي، بطيئاً أزحف/ بين أضلاعي تطفو الصخور، تتدفّقُ من فمي وعيني/ وقريبةً مني تسقطُ وتتلاشى/تعصفُ بي وجوهٌ لا أجفانَ لعيونها….».

يرفض حاجي حركته من الوضعية التي كان عليها في مرّته الأخيرة، ربما هي المرّة التي كان فيها في ظهيرة دمشقية أو سوريّة، قُبيلَ خروجه من وطنه كالكثير من شعراء بلده وفنّانِيه، يشعر حاجي بأنّ كلماته اختفت تحت صوته: «يتوقّف الأصدقاءُ الراحلون وينظرون بصمت/ إلى بياضِ القرنفلات المعلّقةِ من زرقةِ السقف/ ثم يكملون غيابهم».

تطول جُمَل حاجي الشعرية، لتقترب من جُمَل قصيدة النثر السورية التي طغت في السبعينات، جُمَلٌ لا تكفي لوصف قسوة الظروف والمآتم، جُمَلٌ عن أرض مستلبة، يعيش فوقها الشعراء كأشباح: «الأخواتُ يُرتّبنَ المائدةَ البيضاء/ يَضعنَ الصحنَ الذي لم يُمَسّ، وكأساً تملؤها كلمةٌ من لحم/ ينظرن خارجي إلى نصلٍ شاحب يغفو فيه ما سيأتي».

لعل أهمّ ما يميز شعرية جولان حاجي، هو تخطِّيه الجُمَلَ المتداولةَ اليومَ في قصائد بني جيله من الشعراء، الذين اعتمدوا على قوالب محتفية برمادية القصيدة عند بعض شعراء النثر السوريين الراحلين، كالماغوط ورياض الصالح الحسين، ولأن جولان يكتب بناءً على تجربة شخصية، ومرجعية لغوية خاصة، فهو، لا بد، استفاد أيضاً من قراءة الأدب الإنكليزيّ بلُغته الأم، كونه يترجم من الإنكليزية إلى العربية، لكنه لا يقع في كتابه «الخريف، هنا، ساحر وكبير» في سطوة حضور الترجمة أو تأثير الأدب الغربيّ، إنما يَحُوك نصَّه بناءً على شعرية ذاتيَّةٍ طلقة.

في قصيدته «جنديّ في مصحّ (مقاطع)»، يتقمّص حاجي شخصية الجنديّ، وربما يتحدّث عن عذابات فيها شيء من الحقيقة، مرّت به. هناك التباس في حالته، فهو يعتقد أنه خبز اللامرئيين، ووصل إلى فراغه كما لو أنه قشرة سُلخت: «توقظني ذراعي التي تخدّرت/ لفرطِ ما استلقيتُ فوقها/ فألمحُ كلَّ الذين كانوا يُحدّقون بي منذ قليل/ ويتفتّقُ الهواءُ كأنه فمي، ولا أسمعُ شيئاً/ أُحدّقُ بالنقطةِ في وسخِ البياض/ فتنقلبُ عيناً تُحدّقُ بي/ وأينما نظرتُ أجدني أتكاثرُ حولي».

يبني جولان حاجي قصيدةً قلقةً لشاعر لا يُرِيحُهُ الوجودُ. وفي عالمه، أو كما يقول عن نفسه، أو كمثل من كان نفسه، هو شخص «إذا استقام مات»، أو ذلك الشخص الذي تُلحّ عليه كل نافذة أمامه لكي يقفز منها، هذا الاضطراب المُستمرّ في سعي القصيدة إلى تشكُّلِها النهائيِّ، يجعل من شعرية حاجي مع هدوئها واتّزانها شعريةً سوداويةً، وتحت سطوة عالم قاتم.

الحياة