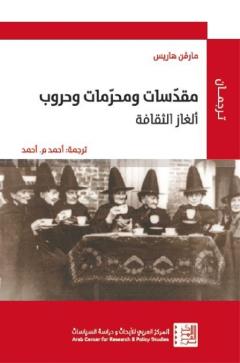

مقدّسات ومحرّمات وحروب؛ ألغاز ثقافية لـ مارفن هاريس/ علي البشلي

“مقدّسات ومحرّمات وحروب؛ ألغاز ثقافيّة”، كتاب صدر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، للعالِم الأنثروبولوجي الأميركي مارفن هاريس، وترجمة بديعة – كالعادة – للشاعر والمترجم السوري أحمد م. أحمد.

يبحث الكتاب في أنماط الحياة التي تبدو لأوّل وهلة لا عقلانيّة، وغير قابلة للتفسير. لكن، ما لم نفترض أنّ الحياة الإنسانيّة ليست نتاج نزوة، أو محض عشواء، لن يمكننا تفسير العناصر المختلفة للثقافة. وتلك مهمّة عسيرة، في أن نستخرج العوامل الماديّة من صميم الوقائع الإنسانية؛ فالحياة تتلبّس بالكثير من الأقنعة، وكلّ نمط من أنماط الحياة، يأتي مغلّفاً بالأساطير والخرافات، التي تشير إلى الأحوال اللا عمليّة، أو ما فوق الطبيعيّة.

في الفصل الأوّل المعنون “الأمّ البقرة”: نرى كيف أنّ الهندوس يبجّلون الأبقار، لأنها رمز كلّ شيء حيّ، فهي بالنسبة إليهم أمّ الحياة؛ إذ في كلّ مكان في الهند، يعلّق الهندوس على جدرانهم التقاويم التي تصوّر صبايا فاتنات مرصّعات بالحليّ، لهنّ أجسام بقرات بيضاوات سمينات، وقد بان الحليب متدفّقاً من حَلَماتهنّ! ولكن، هل هذا التبجيل العظيم كافٍ ليفسّر لنا صورة المزارع الرثّ الذي يتضوّر جوعاً حتى الموت، وهو إلى جانب بقرته، من دون أن يفكّر بذبحها والتهامها، كي ينجو بحياته؟ إنّه يفضّل الموت جوعاً على أن يأكل بقرته! هذه الصورة الغريبة، تضعنا أمام استنتاج تبدو فيه القيم الروحيّة وكأنها أثمن من الحياة ذاتها. لكنه ليس بهذه الدقّة؛ فتبجيل البقرة عامل واحد، ضمن نظام معقّد يتمفصل فيه المادّي والثقافي تمفصلاً دقيقاً؛ إذ يؤدّي حبّ البقرة إلى حشد الإمكان الكامن للبشر كي يكدحوا ضمن نظام بيئيّ منخفض الطاقة، لا يتيح إلاّ حيّزاً محدوداً من الهدر، إذن: هناك وعي تكيّفيّ عالي الدقّة؛ فعدا عن عائد الحليب ومشتقاته في التغذية، وعدا عن استخدام الثيران في الحراثة كبدائل منخفضة الطاقة في مقابل الجرارات، تقوم الأبقار بوظائف الصناعة البتروكيماويّة؛ ففي كلّ سنة، تخلّف 700 مليون طنّ من الروث، نصفه يستعمل سماداً، ونصفه الآخر يذهب كوقود عالي النظافة، يستخدم في الطبخ وسواه. وتقدّر الحرارة المنبعثة منه بما يعادل 27 مليون طن من الكيروسين، و35 مليون طن من الفحم: الإنسان الهندي لا يأكل بقرته؛ فالأمر مرتّب، ومبني على علاقة دقيقة ما بينه وبين بيئته الفقيرة في موارد الطاقة.

في الفصل الثاني: “مُحبّو الخنزير وكارهوه”: يرى هاريس أنّ الحلّ لمعضلة تحريم أكل الخنزير من قبل المسلمين واليهود، يتطلّب نظرة واسعة إلى الصحّة العامّة، مُعتقداً أنّ الحظر الإلهي للخنزير في التوراة والقرآن، قد جاء كي يُبقي على استراتيجيّة بيئيّة سليمة، كون تربيته تشكّل خطراً على سلامة المنظومات البيئيّة الأساسيّة في الشرق الأوسط التي يغلب عليها الطابع الصحراوي؛ إذ إن معظم ما يكسبه الخنزير من وزن، يأتي من الغذاء منخفض السللوز، كالمكسرات، والفواكه والدرنيات، خصوصاً الحبوب، ما يجعله المنافس المباشر للإنسان. كذلك الخنزير سيئ التكيّف مع المناخ الحارّ والجاف؛ إذ لا يستطيع التعرّق مطلقاً كي يبرّد جسده، ما يُلجئه إلى ترطيب جسده بالتمرّغ في الوحل. لكن إذا لم يتوفّر الطين، سيلجأ إلى تغطية جلده ببوله، وبرازه؛ من ذلك يُستنتج أنّ نجاسة الخنزير التي أشار إليها القرآن، والتوراة، تستند إلى قذارة جسديّة واقعيّة. في المقابل، إن محبي الخنازير عند قبائل المارينغ، الذين يقطنون جبال بسمارك في غينيا الجديدة، مبنيّة أيضاً على الفهم الدقيق لعلاقة الإنسان ببيئته؛ إذ إن تلك القبائل، تعيش في طبيعة فيها الحرارة والرطوبة مثاليّتان، لن يحتاج فيها الخنزير لرشّ بوله على نفسه، ولا إلى التمرّغ في برازه، وسيحصل على غذائه من دون أن ينافس الإنسان، وذلك عبر التجوّل بحريّة في الغابة، وفق الشروط التي تحافظ على التكافؤ بين النبات، والحيوان، والبشر، ليستنتج هاريس، أنّ عبادة الخنازير عند قبائل غينيا الجديدة، معادل حقيقي لاستمرار الحياة.

في الفصل الثالث: “الحرب البدائيّة”: يرى هاريس، أن للحروب البدائيّة أساساً عمليّاً، مثل حبّ الأبقار، أو كره الخنازير؛ فالناس البدائيّون ذهبوا إلى الحرب، ليس بسبب غرائزيّ، أو نزوي، بل كانت إحدى تقنيات الخفض التي تساعد في إبقاء عدد السكان في حالة من التوازن البيئيّ بالنسبة إلى موطنهم؛ فما أن يزداد عدد السكّان إلى نقطة يهدد فيها بنقص في السعرات الحراريّة، أو البروتين، سيلجأ الناس إلى الحرب كإجراء وقائيّ. ليتوصّل إلى نتيجة، أنّ التفكير في الحرب على أنها حلّ واع لأيّ من المشكلات ليس إثماً؛ لأنها تكيّفٌ بيئيّ، يقدّم أسباباً موجبة للتفاؤل في إمكان إنهاء حالة الحرب الحديثة؛ لأنّ الحروب تقع بسبب أوضاع وعلاقات حيويّة، ولتقليل الحروب، يجب اللجوء إلى تغيير هذه الأوضاع والعلاقات.

في الفصل الرابع “الذكر الهمجي”: يرى هاريس، أنّ قتل الإناث يمثّل أحد مظاهر الفوقيّة الذكوريّة. لكنّه يرى أيضاً، أنّ بإمكان النساء، لطالما يتحكّمن بالحضانة، أن يقمن بتعديل أي نمط حياة يهدّدهنّ عن طريق مكافأة الصبية الصغار على خضوعهم، بدلاً من عدوانيّتهم، وبالتالي ظهور نظام أمومي. لكن ما يدمّر ذلك، هو انتشار الحروب، لأنّ الذكور هم من يتحمّل عبء الصراع بين الجماعات، ولن يكون أمام النساء من خيار، سوى تربية أعداد كبيرة من الذكور الشرسين. ففي قبائل اليانومو الهنديّة الأميركيّة، التي اتّخذها هاريس نموذجاً، تقوم النساء بفاعليّة في الاستغلال الواقع عليهنّ، سواء بقتل المواليد الإناث، أو إهمالهنّ، لأنّ المرأة المنجبة لطفلة أنثى، تتعرّض للازدراء من قبل زوجها، وللضرب في كثير من الأحيان؛ إذ إن القناعة في نسبة رجال تفوق النساء، يعني المزيد من البروتين للفرد الواحد، فالرجال هم الصيادون، كما يعني أيضاً التباطؤ في معدّل النمو السكاني، والمزيد من حالات الحرب، التي تُخصّص فيها أعظم المكافآت والامتيازات لأكثر الشخصيات وحشيّة.

“مهرجان الشتاء”، هو الفصل الخامس: يقوم المهرجان لدى الهنود الحمر، ساكني جنوب ألاسكا، وكولومبيا البريطانية، وواشنطن على وليمة تنافسيّة بين اثنين، أو زعيمين، بغية الحصول على المكانة الرفيعة، محاولاً كل منهما كسب الإعجاب، والتفوّق على الآخر، عبر تقديم كميّة كبيرة من الهدايا القيّمة، وكذلك عبر استعراض مُحيّر في إتلاف الغذاء والكساء والمنتوجات. لكنّ هاريس، لا يركن إلى الآراء القائلة، إنّ هذا الاستعراض التنافسي القائم على تبديد الثروة، غايته فقط الوصول إلى الشهرة، والمكانة الرفيعة؛ إذ يرى بالإضافة إلى ذلك، أنّ حالة التنافس هذه، هي في النهاية خاضعة لخدمة النظام الاقتصادي، من خلال رفع مستوى الإنتاج؛ إذ نتيجة لشغف الزعيم في الحصول على المكانة، يعمل مزيد من الناس بجدّ على إنتاج المزيد من الغذاء، وغيره من الأشياء الثمينة، وبالتالي خلق شبكة واسعة من الفرص الاقتصاديّة التي تعطي هامش أمانة في أزمات الحرب، وتراجع المحاصيل. في النتيجة، لكي تُفهم الولائم التنافسيّة بشكل صحيح، يجب أن يُنظر إليها بصفتها مصدراً للمكانة من المنظور التطوّري؛ إذ يُنفّذ الزعيم شكلاً من أشكال التبادل الاقتصادي المعروف باسم إعادة التوزيع؛ أي أنهم يجمعون نتائج الجهد الإنتاجي لكثير من الأفراد، ومن ثمّ يعيدون توزيع الثروة المراكمة.

في الفصل السادس “عقيدة الأحمال الوهميّة”، يظهر المشهد التالي: هناك في أعالي جبال غينيا الجديدة، يُوجد مطار، وحظيرة طائرات مسقوفة بالقشّ، وكشك لبيع الأجهزة الإلكترونيّة، وبرج منارة مصنوع من سيقان البامبو، وطائرة مصنوعة من الأعواد والأوراق. يخضع هذا المطار بصورته الهزليّة المضحكة للحراسة على مدى 24 ساعة من السكان المحليين الذين يرتدون حلياً في أنوفهم، وشارات صدفيّة، تاركين ناراً مشتعلة أثناء الليل تعمل كمنارة؛ فهم يتوقّعون وصول رحلة جويّة من الطائرات، محمّلة بالأغذية المعلّبة، والثياب، وأجهزة اللاسلكي، وساعات اليد، وحتى درّاجات ناريّة. ومن سيقود هذه الطائرات المشحونة بالأحمال، هم الأسلاف الذين عادوا إلى الحياة.

يرى هاريس أن أي نشاط بشري سيبدو مبهماً في حال تقسيمه إلى جزئيّات دقيقة جداً، قياساً إلى الصورة التاريخيّة الكليّة؛ فعقيدة الأحمال، بدأت منذ وقت طويل، إذ كان أهل الساحل في الديانات السابقة يترقّبون قارباً كبيراً سيأتي بالأحمال. ثمّ تطلّعوا إلى المراكب الشراعيّة. وفي بداية القرن العشرين، تفحّص زعماء الديانة الأفق باحثين عن دخان بواخر. وبعد الحرب العالميّة الثانية، توقّعوا وصول الأجداد في سفن إنزال. ثمّ مقاتلات قاذفة للقنابل. وصولاً إلى بيوت طائرة تتجاوز في علوّها الطائرات. إنها عقيدة الأحمال، التي بقيت محافظة على قوّتها في ظلّ صراع عسير غير متوازن، ما بين الغموض اللا متحضّر للسكان الأصليين، والجشع المتحضّر للاستعمار الغربي. الغربيون الذين بقوا في دهشة من عجز السكان المحليين المضحك عن فهم أسلوب حياة الأوربيين الاقتصادي والديني، ومصادر الثروة؛ عجز بقي فيه السكان المحلّيون يعبّرون عن حقّهم في ثروتهم المنهوبة عبر عقيدة الأحمال.

في الفصل السابع “المخلّصون”: نرى أنّ ثقافة المخلّص في الأراضي المقدّسة، ولدت على غرار عقيدة الأحمال، وأعيد إنتاجها باستمرار، لكن خارج الصراع الهادف لإسقاط منظومة الاستغلال السياسي والاقتصادي التي أنتجتها روما المستعمرة للأراضي المقدّسة. لقد رزحت تلك الأراضي طويلاً تحت سوء الحكم الاستعماري، وكان اليهود الذين احتلّوا مواقع مدنيّة أو دينيّة أثناء الاحتلال دُمى أو عملاء، وعاشوا، مضافاً إليهم الأغنياء والتجّار، حياة البذخ والترف، بخلاف الكتلة الكبيرة للفلاحين والمفقَرين والحرفيين العاطلين عن العمل، والخدم والعبيد. هنا ذهبت الحاسّة الشعبيّة للمثال الحربي الخَلاصي؛ إذ يذكر المؤرّخ يوسيفوس خمسة من اليهود المخلّصين المنتَظَرين الحربيين، ما بين عام 40 ق.م، و 73 م. ليس من بينهم يسوع أو يوحنّا المعمدان. لكنّهم فشلوا جميعاً.

يعتقد هاريس، أن سبب الثورة اليهوديّة، عائد إلى مظالم الاستعمار الروماني، وليس بسبب النزعة الخَلاصيّة؛ إذ إن الثورة كانت تعني، أن سكاناً مستَغَلين سوف يلجؤون إلى وسائل متهوّرة في مواجهة احتمالات هائلة من أجل إسقاط طغيانهم. وعادة ما تقبل الطبقات والأعراق والأمم تحدّي مثل هذه الاحتمالات، ليس لأنها مخدوعة بأيديولوجيات غير عقلانيّة فحسب، بل لأنّ البدائل مقيتة بما يكفي.

في الفصل الثامن “سرّ أمير السلام”: يقول هاريس، إنّ يسوع لم يكن مسالماً بالقدر الذي شاع اعتقاده، وإن تعاليمه الواقعيّة، لم تمثّل انقطاعاً جوهرياً عن تقليد الخلاصيّة الحربيّة اليهوديّة؛ إذ لم يخلُ كهنوته الأصلي من المؤيّدين لقطّاع الطرق ضدّ الرومان، كذلك من بين تلامذته من حمل ألقاباً حربيّة. فمثلاً: سمعان بطرس “المتعصّب”، ويهوذا الأسخريوطي “رجل الخناجر”، ويعقوب ويوحنّا “أبناء الرعد”، إلى يسوع ذاته الذي قال: “من ليس له سيف، فليبعْ ثوبه، وليشترِ سيفاً”. وصولاً إلى حادثة اقتحام الهيكل بشكل عنفيّ، من قبل يسوع وتلامذته؛ إذ هاجموا رجال أعمال مرخّصين، يقومون بتبديل العملات، كي يتمكّن الحجاج الأجانب من شراء حيوانات الأضاحي. حتى إنّ يسوع استخدم السوط بنفسه في هذه الحادثة. إذن: من أين أتى لقب “أمير السلام”؟ جواباً على هذا السؤال، يرى هاريس، أنّ القطيعة الحاسمة مع تقليد الخلاصيّة اليهوديّة، جاء بالضبط بعد سقوط القدس. جاء من قبل المسيحيين اليهود القاطنين في روما وغيرها من مدن الإمبراطوريّة، كاستجابة تتلاءم والنصر الروماني عام 71م؛ إذ بادر المسيّحيون اليهود إلى إقناع الرومان أنّ مخلّصهم كان مختلفاً عن المخلّصين المنتَظَرين لقطّاع الطرق المتعصّبين الذين تسبّبوا بالحرب، والمسيحيّون هم بخلاف اليهود، مسالمون ولا يؤذون، وليست لهم طموحات دنيويّة، كما أنّ مملكة الربّ المسيحيّة، لم تكن في هذا العالم، والخلاص المسيحي يوجد في الحياة الأبديّة، بعيداً عن الخطر؛ لقد مات المخلّص المسيحي، كي يجلب الحياة الأبديّة لجميع البشر، ولم تشكّل تعاليمه تهديداً للرومان، بل لليهود، وهم وحدهم من قتله. إذن: يكمن السرّ، أنّ ثقافة المخلّص المسالم، لم تكن لتزدهر في السباق إلى المعركة الموجّهة ضدّ أبناء الظلمة.

في الفصل التاسع “عصي المكانس ومجمع السحرة”: يتساءل هاريس، كيف لشخص أن يعتقد أن السحرة يطيرون في الهواء على عصي المكانس للقاء الشيطان والاجتماع معه؟ لقد أشارت التقديرات إلى أنّ 500 ألف شخص قد أدينوا بالسحر، وأحرقوا حتى الموت في أوروبا، بين القرنين 15 و 17، وكانت تهمتهم عبادة الشيطان، والرحلات عبر الهواء مسافات شاسعة، راكبين على عصي المكانس للّقاء به. ولقد تمّ ذلك بدعم من الكنيسة، وقت اعتبرت أن إنكار طيران السحرة جسداً وروحاً هو جريمة هرطقة، فترسّخت واقعيّة الرحلة، وتمّ تطبيق التعذيب بأبشع صوره، لانتزاع الاعترافات؛ إذ على كلّ ساحرة ستُحرق بجرم العقد مع الشيطان، أن تقود اعترافاتها تحت التعذيب إلى اثنين أو ثلاثة مرشّحين للحرق. وكي يعمل هذا النموذج بسلاسة ويُسر، ضُبطت النفقات من خلال إجبار عائلة الساحرة على تسديد فاتورة خدمات المعذِّبين الجلادين، ليس ذلك وحسب، وعليها أيضاً دفع تكاليف حزم الحطب، والمآدب التي أقامها القضاة بعد الحرق. في النتيجة: لقد كان هذا الخليط الشاذّ والمعقّد من الاتفاق مع الشيطان، والطيران على عصي المكنسة، كان اختراعاً من حارقي السحرة، وليس من السحرة المحروقين.

في الفصل العاشر، “هوس السحر الأكبر”: يقول هاريس إنّه ليس مصادفة أن يحظى السحر بهذه الأهميّة المتزايدة جنباً إلى جنب مع الاحتجاجات المسيحيّة العنيفة في مواجهة المظالم الاجتماعيّة والاقتصاديّة في القرنين 16 و 17. ولا يتّفق هاريس مع قول المؤرّخ جيفري راسيل، أنّ السحر والتصوّف، وجلّادي أنفسهم، والهرطقة الشعبيّة في معارضة القرون الوسطى، هي شكل من أشكال الاحتجاج، ورفض للبنية المؤسساتيّة الضعيفة؛ إذ يرى أنّ هذه الفئات المهلوسة، لا تشكّل تهديداً لبقاء الطبقات المالكة والحاكمة، وأن هذه الطبقات الحاكمة، هي التي ابتدعت هوس السحر، كوسيلة لقمع الموجة الخلاصيّة المسيحيّة؛ فبهذه البدعة، تكون قد أزاحت المسؤوليّة عن أزمة القرون الوسطى المتأخّرة عن الكنيسة والدولة، ونقلتها إلى شياطين متخيّلة بأشكال بشريّة.

في الفصل الأخير الحادي عشر، “عودة الساحرة”، يقول هاريس إنّه بعد أن صُنّف السحر خرافة، وعاش سنوات السخرية، عاد حديثاً بصفته مصدراً معبّراً للإثارة. ليس السحر وحسب، بل ومعه كلّ أشكال التخصّصات الغامضة والصوفيّة. ترافقت هذه العودة غير المتوقّعة، مع تطوّر نمط حياة يُطلق عليه تسمية “الثقافة المضادّة”، التي ستنقذ العالم من أساطير الوعي الموضوعي: “العلم والتكنولوجيا”، ويكون البديل ثقافة جديدة، تكون فيها السلطة العليا للقدرات غير العقليّة؛ أي أنّ المشاعر والعفويّة أمور جيّدة، أمّا العلم والموضوعيّة فهي أمور سيّئة. إنّ الطيران من الموضوعيّة والنسبيّة اللا أخلاقيّة، وتقبّل القدرة الكليّة للتفكير، تدلّ على الساحرة، وليس على المنقذ؛ لأن آليّة نمط حياة “الثقافة المضادّة”، تتلخّص في وظيفتها الاجتماعيّة، بتبديد وتجزئة طاقات المعارضة، وهذا واضح من الأهميّة الكبيرة لـ: “افعل الشيء الخاص بك”؛ فبذلك لن يستطيع أحد القيام بثورة، وللقيام بثورة، يجب أن يفعل كلّ شخص الشيء نفسه. في النتيجة، إنّ سحرنا الحديث هو بدعة، على غرار سابقه القروسطي. بدعة تثلم وتربك قوى المعارضة، مثل استراحة “الثقافة المضادّة”، التي تؤخّر تطوّر مجموعة منطقيّة من الالتزامات السياسيّة، وهنا يكمن سبب شعبيّتها بين القطاعات الأكثر غنى من السكان؛ من أجل ذلك عاد السحر.

في خاتمة الكتاب يقول هاريس، أنا لا أزعم أن الإشراقات الألفيّة سوف تأتي من فهم أفضل لأسباب ظواهر نمط الحياة. على الرغم من أنّ ثمّة أساساً راسخاً للافتراض، أنّه من خلال إزالة الغموض من وعينا الاعتيادي سوف نحسّن نظرتنا العامّة إلى السلام والعدالة الاقتصاديّة والسياسيّة.

عنوان الكتاب: مقدّسات ومحرّمات وحروب؛ ألغاز ثقافية المؤلف: مارفن هاريس المترجم: أحمد م. أحمد

ضفة ثالثة