ملف السفير عن زكريا تامر

الركض خلف الواقع/ بشار عباس

«امرأة جميلة ربّما تكون موضوعاً فنياً للوحة قبيحة، كما أن صورة امرأة قبيحة قد تغدو موضوعاً فنياً للوحة فنية أخاذة في الجمال» بهذه البساطة يشرح الفيلسوف الفرنسي شارل لالو، أحد مؤسسي الاستتيكا الحديثة، مسألة اشتُهرت كثيراً في الأدب والفن الحديثين، وهي: «جمالية القبح» المفهوم الذي يشكّل عنصراً رئيسياً وملمحاً مميزاً في أدب زكريّا تامر، والذي تفرّد في ريادة القصّة القصيرة السورية لعقود خلت، غير أنّه بات الآن يواجه تهديداً قوياً؛ ليس من قبل أدب آخر مُنافس ظهر فجأة على الساحة، بل من حرب دامية دخلت عامها الرابع منذ شهر. وهي حربٌ تشترك مع أعماله وتنافسها بعدّة عناصر: الكابوس، العبث، اللامتوقع، والقبح؛ مع التمييز بين تلك العناصر في الحالتين الواقعية المعيشة من جهة، والأديبة من جهة أُخرى.

لقد كان على «النمور» أن تنتظر فقط إلى اليوم العاشر مع علمها وفهمها للمطلوب منها، كما أنّها كانت قادرة على الاختيار؛ تلك المدّة لا تُقارن بسبعة وثلاثين شهراً من معارك دامية سقط فيها كل شيء باستثناء غيوم السماء، ولا يعلم السوريّون فيها ما المطلوب منهم وكيف ومتى تكون النهاية. وفي الوقت الذي تطال فيه «الحرائق» جميع أنحاء البلاد، يبدو عنوان مجموعة قصصية مثل «دمشق الحرائق» مسألة بسيطة ومحدودة جغرافياً بمدينة واحدة. وأين هو «تكسير الركب» من تقطيع الرؤوس والأعضاء وشيّها؟ هذا كلّه ينزع بالواقع أن يكون لامعقولاً ومفارقاً بات العجائبي الأدبي نفسه قاصراً عنه.

إن جمالية القبح تقترح وتلمّح إلى الجمالية الطبيعية الصرفة، تفعل ذلك من خلال تأكيد غيابها، والتنويه بالوجه الآخر لها، إنّها جمال ولكن بقيمة سلبية معكوسة، وهي قيمة يُفترض أنّها لا تتغنّى بالقبيح ولا تعممه، بل تعرّيه وتنتقده. غير أنّها تحتاج واقعاً ثابتاً واضح الملامح لكي تعمل في مجاله الحيوي ومن أجل أن تتنافر معه وتشاكسه؛ إن تصنيفات المدارس الأدبية العريضة للواقع في علاقته مع الأدب لا تخرج عن ثلاثة احتمالات: الأدب كانعكاس للواقع. كجزء منه. أو كواقع آخر مواز؛ ما يعني أن ثمّة علاقة وجودية بين الاثنين، فماذا تكون الحال عندما لا يعود هذا الواقع واقعياً؟ وذلك مقارنةً مع نفسه منذ حين أولاً، وثانياً استحضاراً لمعناه ومضامينه من خلال أدب كان قد ناقشه، وعايشه، وصالحه حيناً باستعارة الشخوص والأدوات واللغة منه، وعاداه في أحيان أُخرى بنفيه والخروج على مسلّماته وأسسه.

في فترة اشتُهرت بأدب الاضطهاد السياسي عند الكثيرين من الأدباء العرب، تجلّى القبيح الجمالي عند مؤلّف «سنضحك» بمضامين عديدة كان أشهرها الأنموذج السلطوي ممثلاً بالسياسة والدين والكبت الجنسي، فحاز بذلك ميزتين معاً؛ المضمون الذي اشتغل الآخرون عليه فشكّل قيمةً بمفرده، مضيفاً إليه الشكل القبيح الذي يُعتبر بحد ذاته جمالية شعرية أدبية، وقد تفاوتت أهمية وقيمة ذلك المضمون من عمل لآخر؛ أحياناً يكون العنصر الأهم كما في (نداء نوح. ربيع الرماد). وأحياناً أُخرى يأتي فقط كمبرر للشكل وحامل له، ثمّة نموذج شهير للمضمون بوصفه مبرراً للشكل في قصّة: «تخيلتُ شجرة رمّان». ولكن في الحالتين، أي في مضمون الاضطهاد السياسي الكثيف، أو في الشكل الجمالي، فإنهما كانا يتّصلان بواقع فاعل، هادئ، يوصف بأنّه سلطوي ولكنّه واضح، فاعل بوصفه كتلة، ليس مشتتاً ولا مرتجّاً ولا مبهماً . فكانت تلك القصص القصيرة تأخذ كثيراً من قيمتها عبر مزج المنطقي باللامنطقي عندما كان المنطقي واضح المعالم والحدود، فتحمّله على شخصيات راهنة أو تراثية، وهي شخصيّات لا تمتلك عمقاً بقدر ما كانت مدفوعة لاستحضار أجواء محددة أحسن الكاتب توظيفها، وكثيراً ما تكرّرت ولكن نجحت بالنهوض بتلك الأجواء.

يُمكن الوقوف عند العلاقة بين الواقع المفارق والمضامين الفكرية الاجتماعية في واحدة من قصصه الشهيرة، فالعادات الاجتماعية، على سبيل المثال، يُمكن أن تُرفض في الظروف العادية بوصفها نفياً للحرية الإنسانية، ولكنّها في قصّة «النابالم» تأخذ معنى مفارقاً، فأحمد وليلى يسيران بين ضحايا النابالم في المستشفى، فيقول لها: «اتركي يدي لئلّا يراك أحد ويُخبر أهلكِ». في حالة كهذه لا تعود العادات نفياً للحرية الإنسانية، بل تأخذ معنى آخر وهو: السخف. إنّها هي ذاتها لم تختلف، ولكنّ اختلاف الظرف منحها توصيفاً آخر. الأمر نفسه يُمكن أن ينسحب على الأدب بوصفه عادة اجتماعية معرفية؛ فالأدباء اليوم يسيرون بين الضحايا وأخبار القتلى والعنف، ذلك قد يؤدّي إلى اختلاف في معنى المضامين والأشكال، أو على الأقل يتطلّب حزمة جديدة من العناصر الجمالية، غير تلك المتعلّقة بالقبح، فالأخير بات متوافراً ومن المصدر مباشرةً، ولا يحتاج إلى وسيط أدبي.

خطورة القصة القصيرة

لقد استنفد مؤلّف «القنفذ» جمالية القبح وأتى عليها، استعملها إلى أقصى حد أيّام السلم في استحضار للواقع من خلال التكثيف لا التوسّع، ومن خلال التركيز والاستخلاص لا التعمّق والإلمام، في شكل أدبي مُقتضب قادته شخصيّات كانت شخوصاً مؤسلبة أكثر منها أناساً واقعيين يمتلكون رغبات وأهداف ومشاعر، تلك إشكالية ملموسة عند شخصيات القصة القصيرة عموماً مقارنةً مع شخصيّات الرواية، غير أنّها تتفرّد أيضاً عند مُبدع «صهيل الجواد الأبيض» بكونها أقنعة اجتماعية تتصرّف وتفعل وفقاً لتقاليد خاصة بها توازي تلك التقاليد التي في الواقع، تشبهها شيئاً ولكنّها تبالغ حيالها، فلا تستغلّ إلا ما هو نافع لتحقيق هدفها الوحيد المماثل لهدف الكاتب، فتلتقي بأمر حاسم أو كارثة مُبهرة أكثر مما تتطوّر عبر الزمن. ذلك كان اتّجاهاً عاما ومذهباً أدبياً برز بين العديد من كتّاب القصّة القصيرة السورية وليس عنده فحسب.

إنّ خطورة القصّة القصيرة وفاعليتها تتمثّل في تأثيراتها على المزاج الأدبي العام وضبطها له. انها الجوهر البنائي لكلّ قصّ، والشكل السردي البدائي الأوّل، وهي حرّة تماماً في استقاء مصادرها؛ تأخذ من الحكاية الشعبية وعن الأسطورة، يُمكنها أن تستعير من بناء الأحلام المبهم، وباستطاعتها أن تُحابي قصيدة النثر فتتبادلا الاعتراف على مستوى التجربة الإبداعية والحرية في الشكل. غير أن بدائيتها السرديّة وصعوبة ضبط معاييرها النقدية يجعلانها هشّة أمام منافسة البدائية السلوكية المجتمعية الماثلة في أزمنة الحروب والتحوّلات الاجتماعية، فكيف يكون حالها وبماذا تتميّز عندئذ بعد أزمنة رخاء كانت قد تباهت خلالها على الواقع المعقّد ببدائيتها الصرفة؟ إنّ وضعها لن يكون مطمئناً إذا ما قورنت ببنت جنسها الرواية التي هي نفسها لم تصمد تاريخيّاً أمام تلك التحوّلات، مع أنها الشكل الأدبي الأكثر نضوجاً واحتمالاً للعناصر التاريخية والمجتمعية والمعرفية، ففي الأدب العالمي ثمّة قرائن قوية على تحوّلات فنّية وأدبية مصاحبة أو لاحقة على التحوّلات المجتمعية العنيفة؛ السوريالية ومسرح العبث واللامعقول كنتيجة وتفاعل للحركة الثقافية الأوروبية مع تبعات الحربين العالميتين، والواقعية السحرية كأدب تعامل أوّلاً مع سلسلة حروب أهلية عصفت بأميركا اللاتينية، وثانياً مع حياة مدنية صاعدة كان لا بد أن تتلمّس طريقها، فما هو إذاً التحوّل المقبل على أدب كان استبق الحرب الراهنة بالتبشير بالقبيح الجمالي؟ هنا ربّما تظهر فكرة لعلّها ليست خاطئة: إن استغراق زكريا تامر وجيل من كتّاب القصّة القصيرة بعنصري جمالية القبح واللامعقول لم يكن استغراقاً أصيلاً، بل انزياحاً معرفيّاً عن الأدب الأوروبي الذي اعتمد تلك العناصر بناءً على ظروف أصيلة مرّ بها، في بلاده وليس في بلادنا، والآن وقد حلّت الظروف الواقعية التي كان من المُفترض أن تُنتج عناصر أدبية أصيلة على مستوى الأحداث، ربّما سيكون على أدبنا عموماً، وكتّاب القصّة القصيرة خصوصاً، والذين جنحوا إلى المزاج الغربي أن يجهدوا كثيراً في ابتكار مقومات تُلائم هذا التحوّل الأدبي القادم لا شك، ذلك أنّ القصّة القصيرة تشكّل غالباً حقل التجارب الأدبي الأوّل في هذا المجال.

إذا كانت القصّة القصيرة تعتمد على المزج بين المنطقي واللامنطقي، فربّما تجد نفسها مضطرة لأن تتمثّل عناصر الجمال الطبيعي العادي البسيط، بحالته التذوّقية البدهيّة، بوصفه حالة غير واقعية تقوم على تضاد مع ما هو سائد، فالقبيح غدا في متناول الذائقة وعلى قارعة الطريق، والجمالي العادي البسيط أصبح هو غير واقعي وبعيد عن المنطق. هذا كلّه قد يعني انحساراً لأدب زكريا تامر، فهو لم يعد مفارقاً وعلى سجال مع الواقع، وتوقّف عن تكثيفه وترميزه؛ لقد بات يركض وراءه فلا يلحق به، ما يعني أنّه لم يعد راهنا حديثاً، بل أصبح قديماً من الماضي. مثلما أصبح الأدب المهجري قديماً بعد حربي النكبة والنكسة.

(كاتب سوري)

عالم خاص/ ناظم مهنا

أستعير هذا العنوان من الناقد الأميركي روبرت كوغلان في كتابته عن «فوكنر» رغم إدراكي الفرق بين الكاتبين والتقاطعات أحياناً بين عالم كل منهما، ودون أي رغبة في الإيحاء بالمقارنة! لماذا عالم زكريا تامر خاص؟! عالم الكاتب هو كتابته أولاً، ثم فضاء هذه الكتابة، وما تمنحه من دلالات وتلميحات وأطياف.

ينتمي زكريا تامر إلى جيل من القاصين السوريين ازدهرت معهم القصة وبلغت الذروة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن زكريا خرج من الصفوف الأمامية ومضى بعيداً في فن القصة، وظل يتقدم الصفوف متجاوزاً الجميع عبر الأجيال! منذ بداياته لم يتشبه بأحد، ولم يقتدِ بكاتب لا عربي ولا عالمي، ولا أخال أنني أظلم كاتباً قصصياً إذا قلت؛ ان لا أحد مثل زكريا تامر، ففيه فرادة وتفرد، لا يشبهه أحد ولا يستطيع أحد أن يحاكيه أو يتشبه به! البنية الأولية للقصة عنده شبه ثابتة لم يطرأ عليها تغيرات كبيرة، فمنذ مجموعته الأولى «صهيل الجواد الأبيض-1960» وحتى مجموعاته الأخيرة تتشابه الآلية في الكتابة، ومع ذلك فإنه يتجدد بما يشبه المعجزة الأدبية، وهذا سر من أسرار تفرده، كل قصة من قصصه حالة حكائية لها طعمها ونكهتها، غريب هذا التدفق والجريان الدائم الهيرقليطسي للنبع أو للنهر أو للمصنع الذي لا يتوقف! ولكن، لمَ لا؟ ألا ينتح من الواقع الذي لا ينضب، ومن الخيال الحر الذي لا يستكين ولا يرتوي؟!

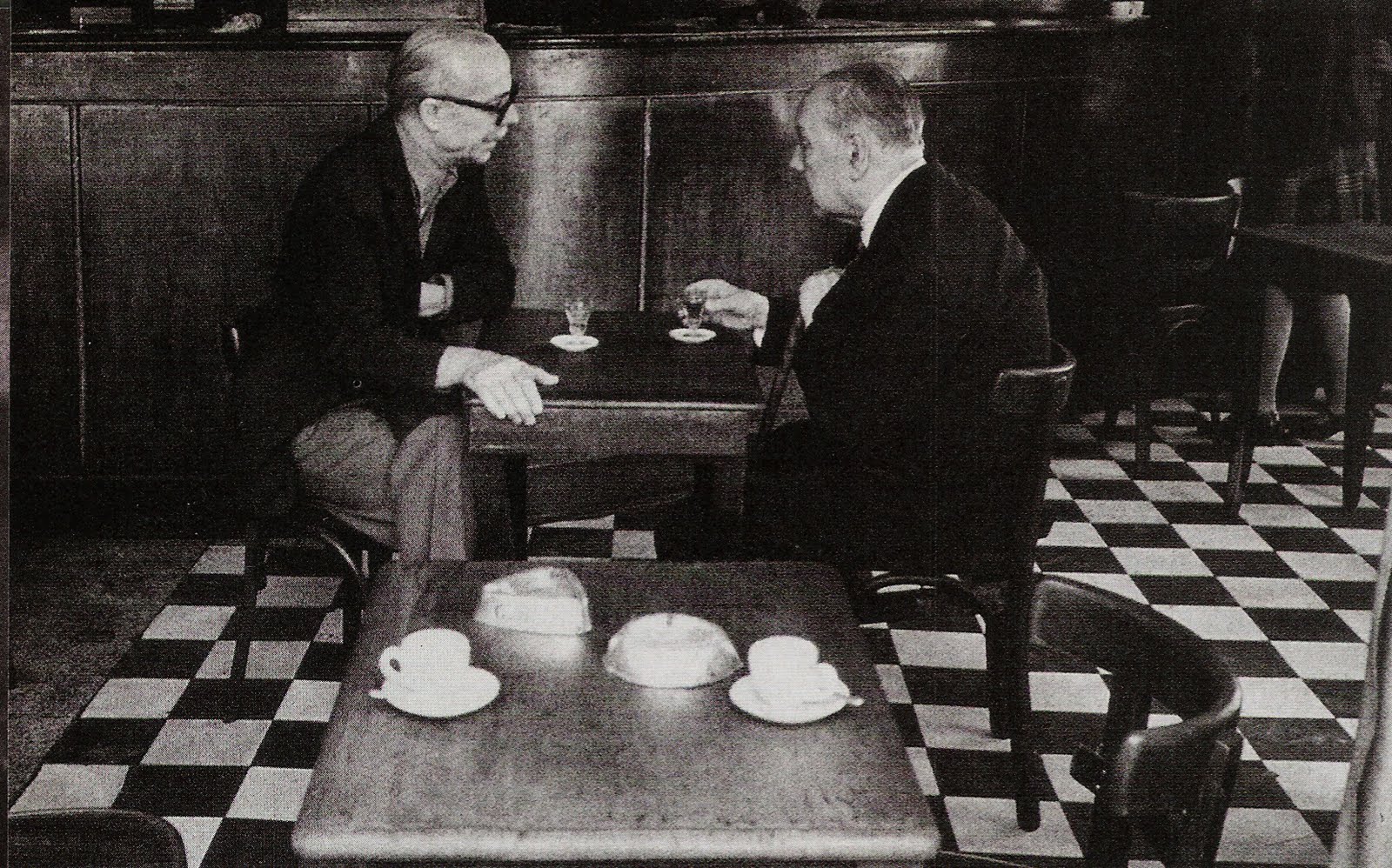

يمتلك زكريا شعرية في السرد تجعله شاعر القصة الأكثر تميزاً، في قصصه فجوات ومفارقات، وتداخل بين المعقول واللامعقول، بين الواقعي والسحري. كما أنه يمتلك الجرأة في تخطي الحدود بين الأجناس الأدبية، فقصته تتشابك وتتواشج مع القصيدة في الإيجاز والترميز والتلميح والتوتر النفسي، من دون أن ننسى الصور والتشبيهات الكثيرة، مثل قصة «النهر» في مجموعة «صهيل الجواد الأبيض» على سبيل المثال لا الحصر، يقول: «اتكأ عمر السعدي بمرفقيه على سور النهر، وتأمل منتشياً المياه المنسابة تحت ضياء الشمس، وخيّل إليه للحظة خاطفة أن النهر امرأة مسحورة غامضة الفتنة». وتنمحي الحدود بين الحكاية والخاطرة، والزاوية الصحافية الساخرة أو المتهكمة، وفيها تتلاقى عوالم الكبار مع عوالم الصغار، والمجرمين مع الضحايا، والأموات مع الأحياء ومع الزوجات في مسرح فلتان المكبوت! وإذا كان المكان عند زكريا واضحاً وثابتاً على الدوام وهو الحارات الدمشقية، وهو الدمشقي الأصيل الذي نجح من دون أن يكون له «أيديولوجيا مكانية» تجعل المكان إيقونة مقدسة وتستغرق في وصفه إلى درجة الإملال والإطناب! على العكس، يجعلك زكريا تشتمّ رائحة الحارات الدمشقية، البيوت المتلاصقة، والنوافذ والجدران، ورطوبتها، من الداخل والخارج، إنه عالم الحارات والأسواق والمقابر والمقاهي، وسواء كان للمكان اسم كما في قصص»الحصرم» أو لم يكن ثمة اسم ستجد نفسك مع شخصيات زكريا تتجول في حواري دمشق! هذه هي الأرضية التي تتحرك عليها قصص زكريا. أما الزمن عنده، فهو زمن سردي، لا يبالي بمنطقيته، فقد يلتقي عنترة بن شداد بخضر علون في قرية «قويق» ويحدثه كصديق أو كمرشد أو دليل، أو يلتقي طارق بن زياد مع سليمان الحلبي، على سبيل المثال. وإذا كان الخيال محلقاً بحرية عند هذا الكاتب، فهو يستمد من الواقع غناه ومفارقاته الخفية والظاهرة، فتكون الشخصيات واقعية سواء أكانت تاريخية أو شعبية من الأحياء الفقيرة، تمضي في حقول غير واقعية، غرائبية، حيث الأحياء يكلمون الموتى، والقدماء يمثلون معفرين متجهمين أمام قضاة معاصرين، والأشجار تتحدث للنهر، والنهر يتحدث للأطفال، والضحية تحكم الجلاد، كما في حلم أو خيال أطفال، حيث يمكن لكل جماد أن يؤنسَن ويتحول إلى حي ناطق! وهذا الخيال الفوضوي هو في حقيقة الأمر خيال منظم، مبني بإحكام وفق رؤية جمالية، يتميز بها زكريا الذي حلق بعيداً ولكنه ظل مندى الجناحين بعطر دمشق، وروحه الدمشقية ظلت عصية على الفرار، محلقة ولكنها مربوطة بالحي الذي خرج منه، وظل عالمه لصيقاً بطفولته وبمسقط رأسه! ولا يجد زكريا أي حرج في لا منطقية الزمن! ويغدو الزمن عنده، من دون أن يخطط لذلك، زمناً عرفانياً، كما عند الصوفيين أو الباطنيين لا يخضع للمنطق! وليس هذا ببعيد عن سرد ما بعد الحداثة.

واقعي سوريالي

عالم زكريا تامر فيه قسوة وحنو، كآبة وضحك، عالم واقعي وسوريالي، كل هذه المتوازيات تتلاقى في حدودها القصوى، كما الأساطير. ويستطيع زكريا بحذاقة محترف قص ومبتكر حكاية أن يروض التناقضات، ويجعلها تتناغم وتتساوق، فينتقل بسهولة من سياق منطقي إلى سياق خيالي سحري، بمثل هذه الجملة من قصة «الغيث» في مجموعة: «الحصرم» مثلاً: «كان للمصائب سحرها الغامض العسير على التأويل، فعندما قعدت «نائلة» على الأرض كانت مجرد امرأة في الثلاثين من عمرها، ولكنها عندما نهضت واقفة كان عمرها أقل من عشرين سنة، واختفى اللون الأصفر من جلدها ليحل محله لون وردي..» كل هذا حدث في برهة واحدة، عندما تلقت «نائلة»، وهي تدندن بأغنية غير مرحة، خبر وفاة زوجها، وقد طرأ عليها هذا التغير غير المتوقع وهي مفجوعة وفي أقصى حالات الحزن!

مثل هذه التقنية، استخدمها بورخيس مراراً، ويضطر إليها السرديون الذين يجرون متوازيات بين حالين: الواقعي، واللا واقعي؛ وكي لا يفوتني الأمر، أرى أنه لا بد من الإشارة إلى قوة التشويق في مطالع قصص زكريا تامر، وإلى هذا الدخول الإخباري الذي يستدرج القارئ إلى المضي مع القصة حتى نهايتها حابساً الأنفاس، وهذا مثال آخر، قابل للتعميم، يقول في «مصرع خنجر» من مجموعة (الحصرم): «تضايق خضر علون من حكي أمه المعجب بالعمليات التجميلية وتطورها الجديد، وسألها بصوت متهكم: «وهل تريدين أن تعودي صبية في العشرين؟!».

في البعد الأسطوري اللاشعوري لقصص زكريا تامر، يخيّل إلي وجود «ميثا – أسطورة» صيف، طاغية في البنية القصصية عنده، ويوجد شتاء إلى حد ما، ويقل الربيع والخريف، رغم مجموعته: «ربيع في الرماد» حيث يتجلى ذلك في الرؤية الشعرية الواضحة، المشرقة، الحارّة، المشمسة، الجسدية للحدث وللشخصيات وللمكان. مع وجود البعد الساخر والهجائي للواقع، والتي حددها نورثروب فراي بالشتاء، وهذه إشارة تحتاج إلى التوسع. أما عن الواقعية عند زكريا فهي صارخة للغاية رغم وجود الرمزية، فالرمزية عنده ليست حجاباً للواقع، ولا الفنتازيا أيضاً بل توظفان مع دلالاتهما في جامع للنص لمصلحة الواقعية. وكم تشبه حارة «قويق» في «الحصرم» سوريا اليوم؟ حارة قويق: «اشتهرت بين الحارات الأُخرى بأغنيائها الذين يقتلون أمهاتهم إذا كان القتل سيكفل لهم الحصول على المزيد من المال، واشتهرت بأطفالها المشاكسين الذين يجلسون في المقاهي ويدخّنون النراجيل، ويغزون الحارات الأخرى، ولا يتركون زجاج شباك يفلت من رجم حجارتهم…». عند زكريا تتقاطع السوريالية في حدودها القصوى مع الواقعية في مستوياتها الدنيا؛ فالحوار،عمود أساسي في قصصه، رشيق، يوظف فنياً ببراعة أخاذة، ليتناغم مع الحكاية والحدث والشخصيات. وإذا كانت قصصه قد عبّرت عن مأزق الإنسان وتوقه إلى الحرية، فإن هذا القاص المتألق هو أستاذ كبير في فن القصة، ويستحق، في هذا المجال، أن يكون مفخرة الأدباء العرب، ونحن نفتقر اليوم إلى ما نعتز به.

(كاتب سوري)

دفاعاً عن «شايلوك» القصّة السورية/ باسم سليمان

ما الذي بقي من نمر زكريا تامر!؟:« .. وفي اليوم العاشر، اختفى المروّض وتلاميذه والنمر والقفص، فصار النمر مواطناً والقفص مدينة» هذه النهاية ليست تهكّماً، فالتهكّم: تصنّع الجهل وإلقاء أسئلة مشككة تُوقع في التناقض وهو أحد مرحلتي المنهج السقراطي والتهكّم كبلاغة: أسلوب ولون من ألوان البديع يعبّر فيه بعبارة يقصد منها ضدّ معناها، لكنّها سخرية تهزأ من واقع الحال والمآل وفقط! السبب في هذه المقارنة للوقوف عند الجدّة التي خرج إليها القاص زكريا تامر متمرداً على المذهب الواقعي والواقعي الاشتراكي من حيث أنّ الواقعي وهو وصف وتقرير والواقعي الاشتراكي هو وصف وتقرير وطلب وحلم وسعي للتغير عليه؛ فهل كان الخروج والتمرد بالمعنى الإيجابي للجديد أم أنّ الأمر لم يتجاوز حالة السّلب حيث بقيت السّخرية هي مدار القصّ لدى زكريا تامر ولم تدخل في المرحلة الجدلية أيّ التهكم؟.

لقد تطيّر زكريا تامر من الأدلجة ورفضها بالمطلق ومع ذلك لم يخرج عن القاعدة الذهبية في الأدلجة القائمة على الثنائيات من خير وشر وأسود وأبيض وحرية وقمع؛ بل أمعن في التنميط لدرجة أصبحت شخصية الشرطي ورجل الأمن والسلطان واحدة في جميع قصصه كأنّها بداهة استسلم زكريا تامر ليقينه النسبوي؛ وفي الجهة الأخرى نجد المواطن، ابن الحارة، الحصان، الحمار، الشمس؛ كائناته السّاعية للحرية متكررة أو مستنسخة إلى الحدّ الذي يُشعرك أنّه كتب شخصية واحدة ومددّ تركيزها على مساحات قصصه كلّها؛ بحيث فقدت أيّ ملمح خاص أو ميزة في كل قصّة جديدة يكتبها!؟

إن الأدلجة التي تنمّط الوجود والتي ثار عليها صاحب «سنضحك» أعاد إنتاجها في قصصه وذلك عبر موقف السّخرية منها، لكن هذه السخرية ذاتها أنتجت أدلجتها الخاصة عبر السفسطة النسبوية التي فرّغت الجدل من محتواه الوجودي، فمهما تغوّل القمع وانحط المقموع، فالحيز الزمكاني للحدث القصصي هو الكائن الإنساني الذي لا يمكن اختصاره بلون واحد حتى لو كان الهدف الوقوف ضدّ الأدلجة القمعية انتصافاً للإنسان المقموع، فالشّرطي ورجل الأمن والسلطان لا يكفي تسطيحهم أو ونزع الميزات الإنسانية عنهم لكي تفكك وجودهم، كذلك لا يكفي تسليط الضّوء على المنتقَص من وجود المواطن وابن الحارة والسجين وصاحب الرأي حتى تجعله موجوداً. هذا النمط جعل قصّ زكريا تامر يأخذ اتجاها أحادياً نسبوياً كالأدلجة التي ثار عليها. من هنا أعود لقصة «النمور في اليوم العاشر» وأسأل: ماذا لو كانت النهاية على الشكل الآتي: «..وفي اليوم العاشر خلف أحد السواتر، قبض النمر الثمن، غزالاً من المروِض، عضّ عليه بأنيابه وأخذ يعدو إلى وجاره بإحدى العشوائيات التي نمت قرب الغابة حيث أدغالها مصنوعة من الصفيح المطلي بالقار»!؟

دفاعاً عن شايلوك

تنصّ القاعدة الخامسة من المدونة القانونية لروما «على أنّ الدائن لا يحاسب ولا يعتبر متعدياً على المدين إنْ اقتطع جزءاً أكبر أو أقل من لحمه لسداد الدين»، فهل فات ذلك شكسبير عندما طلبت بورشيا أن يكون الاقتطاع من لحم أنطونيو مساويا لرطل لا يزيد ولا ينقص مقدار حبة خردل؟ ورغم أنّ ميزان شايلوك هو ميزان للذهب لا يمكنه تحقيق ذلك وهكذا نجا أنطونيو وفقد شايلوك أيّة أمكانية للنيل من أنطونيو الذي تمرّس في إهانة شايلوك لأسباب كثيرة منها «يهوديته»، وبحكم سطوة الموقف الأخلاقي لم نر سفالة أنطونيو ولا خداع بورشيا وأصبح شايلوك رمزاً للخسّة والنذالة وذلك كلّه لأجل ما يمكن تسميته «الأدلجة الكنسية» التي ترى أنّ التسامح هو الميزان الجديد للعدالة بدلاً من القصاص، لكن هل حقاً هذا المبدأ البرّاق كان هو المحفّز لتنحو المسرحية هذا النحو دعماً للأدلجة اللاهوتية الجديدة أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون سبباً في السيطرة على رأس المال اليهودي في ذلك الوقت!؟

ننطلق مما سبق لنقف عند ثيمة الفنتازيا التي كستْ قصص زكريا تامر وهي بذاتها رداً على الواقعية والواقعية الجديدة/ الاشتراكية حيث كسرت فضاء المكان والزمان عبر جمل اعتراضية شعرية صادمة وفجائية وقاسية هشّم بها صاحب «دمشق الحرائق» الأسلوب السائد للقصّ وبنفس الوقت جبّ الواقع الثائر عليه وللوهلة الأولى يترك هذا المزج أثره الفعاّل في المتلقي؛ ومع الميزات السّابقة نجد أنها لا تلبث أن تعود بمفعول عكسي، فهي إن قدمت سحرها بتهديم الواقع تركته حطاماً وكأنها الوجه الآخر للسخرية أي قد ضحكنا من الشرطي ورجل الأمن والسلطان، لكن ماذا بعد!؟ الإجابة قد تقدمها الواقعية السّحرية في أميركا الجنوبية وحالها لم يكن يختلف عن حال المنطقة زماناً ومكاناً التي عالجها زكريا تامر في قصصه، فمع الواقعية السحرية تم إنجاز الواقع الفنتازي سواء في «مئة عام من العزلة» أو «خريف البطريرك» وفي القصص الأخرى لغابرييل غارسيا مركيز وهذا ما نجده في أوروبا مع كالفينو، لكن مع زكريا تامر أصبحت الفنتازيا تشبه رجل الشرطة والأمن والسّلطان مقحمة لدرجة علينا التنبه والدفاع عن المذهب الواقعي والاشتراكي مقابل ثورة زكريا تامر التي تذكرنا بمكر أنطونيو وبورشيا.

المقال القصصي

لقد نمت القصّة مع نمو الصّحافة ورغم ذلك غرّدت القصّة بعيداً عن اليومي في الصّحافة والمباشرة التي فيها، فالقصّة بدءاً من غوغول تتمرد على التعريف التنظيري. إنها اقتناصُ شريحة زمكانية ومعالجتها ويذكرنا ذلك بالأسلوب القصصي لـ«كليلة ودمنة» حيث أصبحت القصة أمثولة تضرب في كلّ زمان ومكان، فواقعها الفنتازي والتمثيلي على ألسنة الحيوان أخرجها من حدّية الزمكان المخصوص بها؛ وهذا ما حدث مع الواقعية السّحرية؛ أسلوب لم يغب أبداً عن زكريا تامر، فهل نجح في ذلك!؟

يجب التوقف عند فعل «قَصَصَ» والتطلع نحو الاشتقاق التالي أيّ «القِصاص» فالقِصاص يقوم على مبدأ، «العين بالعين والسّنّ بالسّنّ» وبملاحظة بسيطة نجد أنّ المبدأ يشمل الأمور من الأضعف «العين» إلى الأقوى «السّنّ» والعين والسّنّ فيهما من الاستقلال عن الجسد الكثير عندما يتم اقتلاعهما، على العكس من الأجزاء الأخرى كاليد والصّدر ويصلحان للوضع في الميزان حتى تتعادل كفتاه، فالعدالة القصاصية لا تقوم على مبدأ رجحان أدلة طرف على آخر وهي التي نجدها بالعدالة التعويضية الحالية بل على عودة التوازن لكي يتم بتر أي نوازع للانتقام؛ فالقصاص في ذلك الزمن لم يكن منوطاً بهيئات عليا اعتبارية لها سلطة مطلقة على الجميع؛ بل بالأشخاص ذواتهم أو ممن يختارونهم لذلك، وحالة التحكيم حالة مؤقتة لا يمكن دوامها ومن هنا كان القِصاص حالة تعادلية أمثولية تمثّلتها القصص في «كلية ودمنة» فأصبحت أمثولة تضرب، وعليه ما الذي سيقدمه ما سبق؟

إنّ التهكّم ينجز مبدأ القصاص والتعويض عكس السخرية؛ كذلك الفنتازيا القصصية في الواقعية السحرية؛ فـ«كليلة ودمنة» كقصص وضعت لنصح السلطان أو التهكّم منه؛ كذلك هي الأخرى أنجزت الواقع البديل، فلم تبقِ على ساق واحدة كقصص زكريا تامر. اللامباشرة في القصّة الحديثة نجّتها من ضآلة الشريحة الزمكانية المُعالجة ورفعت عنها العتب في التعمق في دواخل الشخصيات وبناء الفضاء الخاص بها؛ ربما سمحت لها بإنجاز روابط مع تيار الزمكان الذي أُخذت منه بحيث أنها مع فقدانها لمبدأ القِصاص استعاضت عنه بمبدأ التعويض، ففقدانها لموضوعة الأمثولة لم يمنعها من التعويض بأشياء أخرى غير العين والسّنّ وهذا ما لم نجده مع قصص زكريا تامر التي نحت منحى المقالة الصحافية، فالمقالة الصحافية هي في معركة مع اللحظة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كالمقاتل على جبهة القتال بمكان ما، رصاصته فاعلة، لكن الذي يحدّد قواعد الحرب والسّلم هي طاولة المفاوضات؛ أما في الخلفية فيُدفن الجنود الموتى ويكرّم البقية بنياشين ستصدأ ثم يتم نسيانهم؛ ليبقى في الواجهة صور المفاوضين لا غير.

المقالة الصّحافية أشبه بردّة الفعل بغياب الفعل ينتفي، وبتكراره يعود، وهذا ما لمحتُ إليه بداية، فزكريا تامر كتب قصة واحدة مركّزة ولنقل: «النمور في اليوم العاشر» ومدّد تركيزها على مساحات قصّه. لكنّ القصّة القصيرة لا تكون فناً حقيقاً مهما كانت فاعلة في لحظتها ما لم تختبر فنيتها عبر البقاء حيّة رغم تغيّر الأفعال التي اقتضتها كردّة فعلٍ على واقع سياسي اجتماعي ديني، وهنا أعود وأسأل: هل المقالة الصحافية تبقى بعد زوال مقتضياتها!؟

لا ريب أنّ زكريا تامر من أهمّ القصاصين العرب والسّوريين خاصة وقد لعب دوراً مهما في تأصيل القصّة وذهب إلى التجديد مغامراً وليس ما سبق نقداً على ساقٍ واحدة، فلكي تكتمل سخرية زكريا تامر لا بدّ من التهكم النقدي حتى تقف القصّة السّورية والعربية على ساقين.

(كاتب سوري)

زكريا تامر في سطور

ولد زكريا تامر في دمشق عام 1931 وتلقى تعليمه الأولي فيها، قبل أن يترك الدراسة وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ ليتنقل بين مهنٍ كثيرة ويستقر في مهنة الحدادة حتى عام 1960، حيث كان خروج كتابه “صهيل الجواد الأبيض” إلى العلن مطلع الستينيات صدمة في عالم القصة القصيرة السورية بعد عهد أُطلق عليه قصص الأدب الاشتراكي؛ لتكون مجموعته القصصية “دمشق الحرائق ـ1973” بمثابة عتبة جديدة لقصة استلهمت من التراث والواقع والمخيلة الشعبية معاً ما جعل زكريا تامر يتربع على عرش القصة القصيرة، حيث لمع نجمه في بلاده وفي العالم العربي وترجمت أعماله إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية، وشغل عدة وظائف منها رئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال ـ وزارة الثقافة السورية، ومحرر لكتب دار الريس ـ بيروت، ورئيس تحرير “الموقف الأدبي – اتحاد الكتاب العرب”، وهو يقيم بلندن منذ 1981.