ملف عن سعد الله ونوس

التحولات المخمورة/ سعيد الناجي

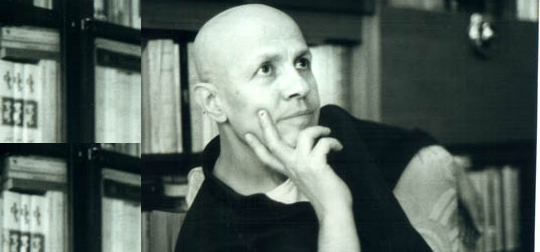

سعد الله ونوس من المسرحيين العرب القلائل الذي اعترفوا بالتحولات التي عرفتها تجاربهم في الكتابة المسرحية. لقد انتقل ونوس من صميم الوثوقية والإيمان بمسرح التسييس، وبقدرة المسرح على الفعل في حركة التاريخ، إلى شساعة الاعتراف بأوهام التسييس، وسراب تأثير المسرح على التاريخ.

قبيل وفاته، سيصرح في أحد حواراته: «كنت أشعر بأن المعاناة الذاتية أو الخصوصيات الفردية أمور بورجوازية، سطحية وغير جوهرية يمكن تنحيتها، كان اهتمامي منصبا على وعي التاريخ، لذلك اعتبرت، مخطئا، أن الاهتمام بحركة التاريخ يجب أن يتجاوز الخصوصيات الفردية وفخاخ الكتابة البورجوازية، لهذا كنت على مستوى الكتابة المسرحية، أشعر دوما بأني لست في جلدي».

هكذا سيعترف ونوس بغربته في ما كان يكتب، لا أعتقد أن كاتبا مسرحيا عربيا استطاع أن يعترف مثله، وأن يكشف عن السراب الذي تحكم فيه وفي رؤيته للمسرح وعلاقته بالمجتمع. للأسف، المسرح العربي، كان ولا يزال، مليئا بالوثوقيات…

لكي يصل ونوس إلى فداحة هذا البوح وانتقاد الذات، احتاج إلى مدة صمت وتأمل… هي تلك المدة التي تعرفتُ فيها على تجربته في المسرح وتقاطعها مع مسرح برتولد برشت… لقد توقف عن الكتابة وارتهن للصمت والتأمل قرابة 13 سنة، من نهاية سنوات السبعين من القرن العشرين، إلى مطلع التسعينيات، التي عاد فيها بمسرحية «الاغتصاب».

من مرحلة البدايات الأولى، انتقل ونوس إلى بناء تصوره لمسرح التسييس، حيث يمتلك المسرح وظيفة أساسية تتجه إلى تحريك بركة التاريخ، وتحريض الناس على تغيير واقعهم. واستثمر لذلك كل الجماليات والأساليب، وتفاعل تفاعلا كبيرا مع نظرية المسرح الملحمي. وأكيد أن المرحلة برمتها كانت مرحلة سياسية بامتياز، وأنه لم يكن بالإمكان الخروج عن مستلزمات المرحلة، خاصة بعد حدث كبير وعميق مثل هزيمة 1967.

بعد صمت وتأمل، سيعود ونوس برائعته «الاغتصاب»، عاد إلى الموضوع السياسي نفسه، ولكن بمقاربة أخرى… وستكشف لنا المسرحية جانباً آخر من القضية الفلسطينية، هو من تداعيات العنف الصهيوني، ولكنه جانب فردي وشخصي جداً… وربما، سنقرأ مسرحية عربية لأول مرة تلخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في تداعياته على الطرفين، وسندرك أن إسرائيل «ورطة لليهود أنفسهم». نعم مثل هذا الخطاب كان متداولاً، وإن محدوداً، ولكن مشاهدته على المسرح، من خلال العجز الجنسي الذي يعصف بشخصية شرطي إسرائيلي، تحكمت في تربيته المخابرات حتى نسي أنه كان فناناً موسيقياً، كل ذلك كان نوعاً جديداً من الكتابة الدرامية في المسرح العربي.

انتبهت مسرحية «الاغتصاب» إلى الحياة المشتركة على أرض فلسطين، إلى أجيال الفلسطينيين والإسرائيليين الذين «يتعايشون» رغماً عنهم على أرض حرب كبرى… وتجاوزت المقاربة السياسية الضيقة، لتضع القضية في رحاب الحياة المشتركة بين الطرفين…

ابتداء بمسرحية الاغتصاب، ستعرف الكتابة المسرحية عند ونوس تحولاً جوهرياً، وسيلتفت إلى المهمل في مسرحه السابق، وستتألق مسرحيات «منمنمات تاريخية (1994) و«طقوس الإشارات والتحولات» (1994) و«يوم من زماننا وأحلام شقية» (1995) وستنتهي بمسرحيته الرائعة «الأيام المخمورة» (1997).

حفلة سمر من أجل 5 حزيران

ومن مسرحية «حفلة سمر من أجل خمسة حزيران» حيث يصبح المسرح فضاء للنقاش السياسي الحاد حول أسباب هزيمة 67 إلى «الأيام المخمورة» التي تلاحق قصة عائلة أصابتها تحولات عميقة تلخص تحولات الشام برمّته في منتصف القرن العشرين. القصة يرويها الحفيد، دون أن يتمكن من معرفة كل تفاصيلها، أمه ليلى، هربت مع عشيقها من جحيم علاقة زوجية فاشلة، وهي الخطوة نفسها التي أقدمت عليها أمها، سناء، فهربت من علاقة جنسية شاذة مع الزوج، واختارت الهروب مع حبيبها، لكي تجد العائلة نفسها في مجرى رياح التحولات الرهيبة، حيث ستحس بالإهانة، وسيصرف كل فرد من أفرادها ذلك على طريقته الخاصة. سينغمس سرحان، ابن سناء، في تجارة التهريب، وبعد مدة سيصبح ثرياً من أثرياء الشام، يشارك أخته تجارة الدعارة بعدما تركا البيت، وسينتهي الأمر بعدنان ابن سناء الثاني، بالانتحار وهكذا….

لم تعد القضايا الكبرى ملهمة لونوس في مسرحه، وبدأ يربط بين التاريخ والقضايا اليومية والفردية، وتلك التفاصيل التي قد لا تثير انتباهنا، ولكنها دالة على تحولات المجتمع العميقة. والخيانة الزوجية التي كانت تفصيلا بورجوازيا مقارنة مع قضايا التسييس والوعي التاريخي أصبحت تحبك حولها البناءات الدرامية لمسرحيات ونوس الأخيرة، والتي شكلت مرحلة نضج كبير في تجربته المسرحية.

الحبكة الدرامية ستكون أكثر إغراء في مسرحية «طقوس الإشارات والتحولات»، فحين سيعتقل الدرك نقيب الأشراف وهو يقصف مع خليلته، وهم يعتقدون انهم يسدون خدمة لعدوه اللدود مفتي الشام، سيحس هذا الأخير بقوة الحدث، وبأن تداعياته ستصيبه هو من بين آخرين، لأن اعتقال نقيب الأشراف إهانة لعمامة الأشراف، ومن ثمة إهانة لكل العمامات. وسيحاول مداراة الفضيحة بتعويض الخليلة في السجن بزوجة نقيب الأشراف، ولكن بثمن تطليقها اللاحق من النقيب. وستنحج الخطة، وسيُتَّهم الدرك بافتعال اعتقال زوج وزوجته… ولكن التحولات كانت قد انطلقت… لقد تحولت «مؤمنة» زوجة نقيب الأشراف إلى غانية، وسمّت نفسها باسم جديد «ألماسة»، وذاع صيتها، وحاول المفتي مواجهتها فاستدعى أباها لردعها عما هي فيه من انحراف:

الشيخ محمد: أهذه هي التربية التي أنشأتك عليها؟.. لا يمكن أن تفعلي هذا الأمر الفظيع إلا إذا كنت مسكونة أو مجنونة؟

ألماسة: نعم أيها الرجل التقي… إني مسكونة. مسكونة بالأشباح التي كانت تختفي في القمة. مسكونة برائحة الشهوة التي كانت تملأ أعطاف البيت. كنت أميز الروائح التي تعرَّفتُها طفلة، والتي أدمنتها بالغة… مسكونة بالهمس المكتوم والفضائح المخنوقة. أتحدثني أيها الرجل التقي عن التربية؟ هل تعرف ما هي النار التي وشمت جسدي، وأنضجته قبل أوانه؟ إنها نار شهوتك التي لا تفتر… نار الحرقة في دموع أمي وصمتها الموجوع… إنها نار عينيك اللتين كانتا تلحقان بي في الدار وبيت الخلاء ومحل النوم والخلوة…».

ومفتي الشام الذي استنجد بالأب لردع ألماسة، والذي سيقول لها: «أنت تقلبين مألوف حياتنا ونظامنا ومستقبلنا… لا أستطيع أن أسمح لك» سينهار أمامها بعد ذلك، خائر القوى، قائلا: «لا أدري إن كان وسواسا أو حمقا أو جنونا، منذ التقيتك وصورتك لا تفارقني، إنك قلق في الفؤاد، واضطراب في الروح. لا أدري ماذا أقول، ولكن أرجو أن تقبلي عرضي».

لترد عليه ألماسة بنزقية: «هو الحب يا مفتينا»…

(كاتب مغربي)

تدريب الجمهور على أن يصبح جمهوراً/ بشار عباس

«عبد الرحمن» الذي ينهض من بين مقاعد الجمهور ليعترض مع صديقه «فرج» على الوقائع والمجريات التي يشاهدانها على الخشبة، على طريقة «ستّ شخصيات تبحث عن مؤلّف» ثم بعد ذلك يشرعان بسرد الذكريات عن قريتهما البعيدة، هل كانا من الجمهور؟ الحديث طبعاً هنا عن مسرحية «حفلة سمر من أجل خمسة حزيران». السؤال نفسه ينسحب على «الجمهور» الذي اعترض على قتل الشخصيّة الرئيسة، ثم لم يوافق على النهاية في مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر». قطعاً الجواب: لا. إنّهم ممثلون، تدرّبوا على العرض، واطّلعوا على النص، كل منهم أدّى شخصية كانت على الورق، فلا يُمكننا أن نفترض، بأي حال من الأحوال، أن تدخّلهم في الفعل الدرامي هو تفاعل بين الجمهور والخشبة، ولا يعني جلوسهما في مقاعد الجمهور، البتة، أنهما أصبحا من الجمهور، فالمسألة لا تتعلّق بمكان الجلوس. بل بجوهر تعريف كل من الجمهور والممثلين، ذلك أن الشخصيّات شيء؛ والجمهور شيء آخر مفارق ومخالف تماماً.

لكنّ سعد الله ونوس، وفي أكثر من حوار، يشرح معنى مسرح التسييس كالتالي: «هو المسرح الذي يؤكّد دور الجمهور داخل العرض المسرحي بأن يتواصل مع العرض من جهة، ومن جهة ثانية يسمح للجمهور في الصالة بأن يطرح رأيه في الحدث، وذلك بالتأكيد على التفاعل بين مساحتين وهما الخشبة والجمهور عبر حوار حي ومرتجل» إن هذا الكلام جميل بذاته، ولكن له تتمة، فلقد كان ينقصه أن يُرفق بتعريف جوهري سابق له، ولا ينبغي له أن يقوم من دونه، ألا وهو تعريف «الجمهور» نفسه، فلا يمكن الحديث عن علاقة الجمهور بالخشبة دون تبيان ما هو المقصود بكلمة جمهور، ثم ماذا بقي من الارتجال العفوي؟

كسر الوهم

في محاولة شاقة لاقتفاء أصول ومنابع بدعة درامية اسمها التسييس، وسوء فهم تاريخي كبير ألحقَ بالغ الأذى بالمسرح السوري وامتد إلى سائر الدراما المحلية بأشكالها المتعددة، فإنّنا نصل إلى المتناقضات الحادّة الأربعة التالية في مسرح سعد الله ونوس، ليست متناقضات بمفردها، ولكن إجبارها أن تجتمع معاً يجعلها كذلك: أولاً: مسرحية «ست شخصيات تبحث عن مؤلف» للويجي بيرانديلو، إذْ تقوم الشخصيات باقتحام الصالة، ثم ترتقي الخشبة لتسخر وتعترض على أداء الممثلين وتصوّرات المخرج عن الدراما، فتناقش بذلك سؤالاً كبيراً يرتبط بجوهر المسرح: هل المسرح وهم؟ إذا كان الجواب نعم فهذا يعني أن الحياة أيضاً وهم، لأنّه انعكاس وامتداد لها وجزء أصيل لا يبرح عنها. ثانياً: برتولت بريشت الذي ذهب أن يقوّض الجدار الرابع لكي يُصالح بين الفن والموقف الماركسي الصارم من الأيديولوجيا، فالفن وفقاً للمادية التاريخية جزء من البنية الفوقية، أي من الأيديولوجيا التي هي وهم، وبذلك لا يعود المسرح مقبولاً إلا بكسر الوهم، أو «الإيهام» كما ترجمها أحدهم فذهبت مثلاً. وثالثاً: أورين بيسكاتور ومسرحه السياسي كأداة للثورة، وحامل للأيديولوجيا في استجابة لتبعات خسارة ألمانيا في الحرب الأولى. رابعاً وأخيراً: أروين شو المندد بمبدأ الحرب في نصّه «ثورة الموتى» عبر عدد من الشخصيات اللائي عادت من الموت، وتظهر مثقّبة بالرصاص منددة بذهابها للقتال.

المتناقضات السابقة الأربعة مشتملة معاً في عمل واحد شكّل انطلاقة ونّوس كصاحب اتجاه مسرحي؛ «حفلة سمر من أجل خمسة حزيران» مثالاً؛ فالجنود القتلى الأربعة الذين تدب فيهم الحياة يتطابقون مع شخصيّات مسرحيّة «ثورة الموتى». اعتراض شخصية «عبد الرحمن» وصديقه «فرج» ونهوضهما إلى الخشبة يتماثل مع «ست شخصيّات تبحث عن مؤلف» مع فارق أنّ بيرانديللو جاء بالشخصيات من خارج الصالة بينما دسّها ونّوس بين الجمهور! مناقشة أسباب النكسة يتماثل مع مضمون مسرح بيسكاتور السياسي الذي نهض بأعباء ما بعد هزيمة ألمانيا في الحرب الأولى، وأخيراً إلغاء الجدار بين الجمهور والخشبة جليٌ أنه من المسرحي الألماني بريشت.

لقد استمدّت تلك المسرحيّة قيمتها مع «مغامرة رأس المملوك جابر» من القيم الأدبية والفلسفية والفنية لكل من الأعمال والاتجاهات المسرحية الأربعة على حدة، ثمّ من ضخامة وراهنية وفداحة الموضوع نفسه، وهو نكسة حزيران في المسرحية الأولى وقطع الرأس في الثانية. ذلك أخفى على النقّاد والدارسين حقيقة خطيرة، وقد صار لزاماً أن ينتبهوا إليها وهي أنّ المسرحيتين الآنفتا الذكر لا تشتملان على أي عنصر جوهري من عناصر القصّ، لا حبكة فيهما، ولا شخصيّات تمتلك مواصفات محددة، لا أهداف رئيسة ولا عقبات، لا صلة بين البداية والمنتصف والنهاية. النهاية المبتورة لـ«مغامرة رأس المملوك» معصومة من الانتقاد، ببساطة لأن الجمهور الذي تدرّب مسبقاً أن يؤدّي دور الجمهور – فعل ذلك نيابةً عن النقّاد، فهل يملك أحد أن يقول شيئاً وقد شهد شاهدٌ من أهل العرض؟ البداية في مسرحية النكسة شيء، والمنتصف شيء آخر مفارق، بينما النهاية تقررها الشخصيات على هواها وليس وفقاً لخط سير الأحداث، لا يفعل الكاتب ذلك من خلال تطوير الحبكة، بل عبر ليّ عنق الأحداث والظروف وسمات الشخصيّات لكي تأتي متفقة مع مفهوم التسييس، ذلك المفهوم الضبابي غير الواضح، والذي يتحدّث عن العلاقة بين الجمهور والخشبة دون أن يكون لديه أدنى فكرة عن تعريف الجمهور نفسه؛ إنّه لم يدخل الصالة من تلقاء نفسه، لم يخرج طوعاً من المنزل قاصداً المسرح، لم يكن ماراً بجانب الصالة فدخل، بل جمهور جاء به المخرج والكاتب مسبقا، جمهور يعرف صنّاع المسرحية، يتقاضى منهم الأجور، يشاركهم البروفات، ويجلس منتظراً أن يتدخّل عند اللحظة الدرامية المناسبة، وهذا ليس من الجمهور في شيء، وليس فيه من معنى الجمهور سوى أنّه يجلس ليس على الخشبة، بل على كراسي الصالة؛ هذا التعريف غير منطقي وغير مقبول البتة.

المتناقضات الأربعة

المتناقضات السابقة الأربعة ينتمي كل منها إلى زمان مختلف، وجغرافيا مختلفة، وظروف شتى، بل إنّها معاً تكاد تختصر تاريخ ومكتسبات المسرح الأوروبي منذ أواخر القرن التاسع عشر حتّى ذهاب ونّوس لدراسة المسرح في أوروبا أواخر الستينيات، فهل كان من المعقول والمجدي إلقاء كل هذه التجارب على كاهل جمهور محلّي قام منذ بضع عشرات السنين بطرد صاحب رائد المسرح السوري أبي خليل قباني بالبيض والبندورة الفاسدة؟ وهو أيضاً جمهور لمّا يألف عادات حضور المسرح، بل إنّه لمّا يغادر المسرح الترفيهي تماماً، وهو المسرح الذي قد تتخلل عروضه وصلة غنائية مع راقصة مسرح دبابيس والأخوين قنوع مثلاً وحتّى وإن غادره مسافة خطوتين فإنّه لا يزال يتلفّت بشغف إلى المسرحيات الكوميدية المصرية المتلفزة.

إن التركيز على المتناقضات الأربعة التي تؤلّف التسييس كشكل، أصاب معظم أعمال ونّوس بضعف بنيوي ومضاميني في عنصر القصّ، يمكن اقتفاء أثر ذلك في نص ظهر لاحقاً بمعزل عن التسييس، وهو «يوم من زماننا – 1993» الذي ولأنّه لا يفترض أن يُعرض وفق مبدأ التسييس أو المتناقضات الأربعة بتعبير آخر، فإنّه يشكّل مادّة دراسية ونقدية للحكم على تجربة ونّوس دونما أصبغة فنية أوروبية.

لا نعرف سمات الشخصيّة الرئيسية «فاروق»، ولا نعلم عن هدفه الرئيس أو عقبته. فقط يستخدمه الكاتب بطريقة تشبه المراسل في الأفلام الوثائقية المتخصصة بالرحلات ليجوب بنا على المؤسسات التعليمية والدينية والحكومية، والتي تعاني جميعها من مكائد «فدوى» بينما الأخيرة انتهت إلى هذه الحال جرّاء نقطة تحوّل في شخصيتها مرتبطة بمسألة العذرية، وهكذا تكيد بالمؤسسات جميعها ـ على فكرة «فدوى» هذه مقتبسة عن شخصية «مدام باتشي» في «ست شخصيات تبحث عن مؤلف» و«فدوى» هذه هي الشخصية الوحيدة المزوّدة بمواصفات محددة، وماضي واضح، فتنافس بذلك شخصية «فاروق» على مرتبة الشخصية الرئيسية. وفقاً لمبدأ زمن العرض والظهور فإن «فاروق» هو الشخصية الرئيسية، ولكن سمات الشخصية الشبه واضحة لدى «فدوى» تجعلها كذلك أيضاً، ثم يكتشف أخيراً أن زوجته أيضاً قد امتهنت الدعارة عند «فدوى» لأنّها تشفق عليه من الفاقة والعوز، وتنتهي المسرحية بموتهما معاً، وبانقطاع أي تنويه بمستقبل سائر الشخصيات الأخرى، بما يُنافي مبداً القص الذي يجهد في تقليد التاريخ والتشبّه به، فإذا كانت الشخصية الرئيسة – «فاروق»، التي قادت القصّة مع شخصيّة الزوجة سيموتان معا، فمن نجا وبقي ليُخبرنا القصة؟ ما يُشير إلى هشاشة عنصر القصّ بعد إذْ نقوم بشفط دهون وشحوم «التسييس» عنه، يبقى من الواجب الإشارة أن ذلك النص المسرحي لا يُعقل أن يكون زمنه الواقعي يوم واحد فقط، وقع ذلك مع الكاتب لأنها من المرات النادرة التي واجه فيها العلاقة بين الزمنين الواقعي والدرامي.

(كاتب سوري)

عندما قابلت سعدالله ونوس/ شعبان يوسف

في منتصف السبعينيات كنا نتردد على قصر ثقافة الريحاني بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وأعلنت إدارة القصر عن عرض مسرحية «رأس المملوك جابر»، رائعة الكاتب السوري سعدالله ونوس، هكذا جاء في الإعلانات التي كانت معلقة على جدران القصر، وكان المكان يعج بحضور متنوع لممارسة أنشطة ثقافية كثيرة، وكذلك كان جمهور القصر من ساكني الحي الشعبي العريق، وكان بالطبع العرض مجاناً، كان الإسم جديداً تماماً على المترددين، وكان المثقفون الذين يعرفون سعدالله من رواد المكان قليلين، وكان مخرج العرض هو الفنان مراد منير الذي بذل مجهوداً رائعاً في الإخراج، معتمداً على ممثلين من الشباب وغير المحترفين، واستطاع أن يجذب جمهوراً كبيراً ومتنوعاً للعرض، خاصة وكان قد أشرك جمهور المتفرجين في المشاركة في العرض، وإجراء استفتاء على محاكمة المملوك جابر، واستطاع أن يصل بهذه الشخصية الانتهازية إلى تجسيد فعلي للحاكم المعاصر، ربما اختلف العرض ذاته، والمخرج ذاته عندما أخرجها مرة أخرى عام 2000 على خشبة مسرح السلام ، معتمداً على فنانين نجوم ومحترفين، مثل أحمد بدير الذي قام بشخصية المملوك جابر، وأصّر بدير على إظهار شخصية المملوك جابر بطريقة هزلية كوميدية، وكان حسن الأسمر هو الذي قام بأدائه الشعبي للأغنيات التي كتبها الشاعر سيد حجاب، ولا أعتقد أن غياب سعدالله هو الذي جعل من مسرحه عرضة للتعامل معه بحرية تامة، حتى لو خالفت هذه الحرية تعليمات وإرشادات سعدالله نفسه، والجدير بالذكر أن مراد منير أخرج أكثر من نص لسعدالله، وكان من بينها «الملك هو الملك»، وكان نجم المسرحية الفنان محمد منير، الذي غنى عدداً من الأغاني التي كتبها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ولمراد منير الدور الأعظم في اختيار مسرح سعدالله ونوس لعرضه على الخشبة المصرية، وبعد ذلك راح يتنافس كثيرون على إخراج نصوص سعدالله، فأخرج حسن الوزير على مسرح الهناجر مسرحية الطقوس والإشارات، وعرضت المسرحية ذاتها على خشبة المسرح القومي، ولكن من إخراج الفنانة نضال الأشقر، وكذلك قام الفنان بهائي الميرغني بإخراج ملحمة السراب، وأصبح مسرح سعدالله ونوس حالة مصرية بامتياز، حتى أن داهمته مرحلة المرض، ونشر المخرج جواد المصري مقالا مؤثراً تحت عنوان «حنجرة سعدالله» في مجلة أدب ونقد، وكانت الناقدة عبلة الرويني تكتب بين الحين والآخر مقالات تنشرها في دوريات عديدة، حتى أكملت كتاباً عنه، صدر عن دار ميريت، وفى سبتمبر عام 1993 كنت ذاهباً إلى دمشق، وكنت أحمل رسالة إلى سعدالله، وعندما هاتفته جاء صوته مرحباً، وذهبنا وكان معي الصديق والكاتب رجب أبو سرية، وكان يعمل في مجلة «الهدف»، وكان يرأس تحريرها آنذاك ماهر طاهر، وكانت مجلة الهدف التي كثيرا ما همنا بها تنطلق من شقة صغيرة جداً بمخيم اليرموك، وكان الحكيم «جورج حبش» مريضاً، وكان الذي يشرف على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأخ أبو على مصطفى، ومن اليرموك ركبنا تاكسي واتجهنا إلى مساكن «المزّة» حيث يسكن سعدالله، والغريب أن سائق التاكسي أوصلنا إلى المنزل مباشرة، فهو يعرفه جيداً، وأوصل أكثر من راكب إليه قبل ذلك، منزل سعدالله ـ عندما دخلنا ـ منزل فنان حقيقي، مضيء ومشمس، تتناثر بشكل رائع أفيشات مسرحياته في أكثر من إخراج، وكان الاحتفاء بعروض جواد الأسدي واضحاً تماماً، وكان سعدالله هاشاً باشاً مرحباً، وبعد الأهلا والسهلا، سألنا عن حال الجبهة الشعبية، وعن حال الحكيم، وكيف تسير الأمور، وهل الأخوة في الجبهة يلتزمون بالمبادئ التي تم إقرارها بالفعل، وأعتقد أن سعدالله كان يشير إلى أزمة القيادة آنذاك بمرض جورج حبش المزمن، والتصريحات التي كان يلقي بها رفاقه يميناً ويساراً، وكانت تخالف المنطلقات الرئيسية للجبهة.

خطأ في التاريخ

كان سعدالله يتحدث بقلق فعلي، وكان يدخن بلا أي تردد، وحاولت تنبيهه إلى المساوئ الجمّة للتدخين في مثل حالته، ولكنه لم يلتفت إلى هذا التنبيه، ويبدو أنه كان مدرباً على تجاوز هذا التنبيه الذي من المؤكد كان يسمعه من كثيرين غيري قبل ذلك، وكنا أنا ورجب نحاول أن نتحدث في الفن والمسرح والثقافة وحرية الكتابة في سوريا، ولكنه كان مشدوداً كوتر إلى قضية كانت تشغل الجميع في ذلك الوقت، وهى اتفاق أوسلو الذي سيوقعه ياسر عرفات في واشنطن تحت رعاية بيل كلينتون، ورغم أنني كنت التقيت عدداً من المثقفين والكتاب والأدباء السوريين والفلسطينيين في دمشق آنذاك، إلا أنني لم ألاحظ ملامح هذا الأسى الذي كان يكسو وجه سعدالله عندما بدأ يتحدث عن هذا اللقاء، كان متوتراً وقلقاً وتختلط الأفكار بالأخبار بالتساؤلات، كان يتحدث وكأنه يلقي بأفكاره على حشد من الناس، ولم يكن مصدقاً أن «أبو عمار» سيلتقي عدوه غداً، وأنه سيوقع اتفاقاً مجحفاً، لا بد أن هناك خطأ في التاريخ أو الجغرافيا أو السياسة، وهل على العرب دوماً أن يتحملوا أخطاء التاريخ والجغرافيا والسياسة بكل هذه الفجاجة، كان سعدالله يلقي بأفكاره، وكان يقوم ويقعد ويدور ويعلو صوته ويخفت حتى وقف، وأشار لنا بإصبعه هاتفاً، وكأنه سيقول حكمة الجبل، وكأنه يقول انتبهوا إذ قال: «إنني أتمنى أن أحيا حتى أرى إلى أي نهاية ستصل إليها هذه الأمة»، بالطبع كان ذلك محض حالة مسرحية فنية دراماتيكية، كان سعدالله يتساءل: ما هو الموقف الآن للحكيم، يقصد جورج حبش، ولكنه تدارك: «صحيح، إنه هناك، ولن يدرك ما يحدث»، ولكنه التفت إلى رجب وسأله: «ولكن هل سيصمت صقور الجبهة الشعبية؟، أليس من الطبيعي أن يصدر أبو على مصطفى ورفاقه بياناً لتوضيح موقفهم؟»، كان سعدالله يسأل من دون أن ينتظر إجابات، وكأنه يعرف ما سوف نقوله له، إذ كانت المنظمات جميعاً في أزمات عديدة، لأسباب عديدة أيضا، كانت الأسئلة حرجة ومحرجة وقاسية علينا وعليه هو.

فصول من حوار

كنا نريد أن نستمع إلى تجربته في الفن عموما وفى المسرح خصوصاً، كنا نريد أن يحدثنا عن تجربته في أوروبا، وعن التأثير الذي تركه بريخت وآخرون على مسرحه، ولكنه آثر أن يأخذنا إلى محطة واقعية أخرى أكثر عمومية من الذات التي تشغل الفنانين، ورغم أننا كنا مشغولين بطرح الأسئلة الخاصة التي ترضي أي فنان وأي كاتب، ولكنه كان مشغولا بالوضع العام، ورغم أننا اعتقدنا أن طموحاتنا هي في الحصول على جلسة فنية هادئة أو ساخنة، إلا أن سعدالله جعلنا نخرج من بيته ونحن محمولين على محفات مشدودة، خرجنا على أمل أن نعود بعد أيام قليلة، وعلى أمل آخر منه ألا يتم اللقاء في واشنطن، ولكننا عدنا إليه مرة أخرى وكان اللقاء قد تم، والتوقيع على الاتفاقية قد حدث، والمصافحة بين عرفات وعدوه تشغل الصفحات الأولى من معظم صحف العالم، كان اللقاء مفعماً بالأسى، وكان الحديث شبه جنائزي، سعدالله الذي كان يهتف صارخاً فينا بأنه يتمنى أن يحيا طويلا، كان يغمغم، وكأن الحدث شخصي وخاص جداً، سعدالله الذي أدان الحكام وأطلق عليهم جميعاً سيف فنه الحاد، ولم ينج منه حتى ابن خلدون عندما قام بتشريحه وإدانته وتجريمه في مسرحيته العبقرية «منمنمات تاريخية»، يقف حائراً ومذهولا أمام هذا الحدث الواقعي الذي كان يراه مأساوياً بجدارة، كان سعدالله محض حالة مسرحية حقيقية، ولم نستطع أن نوقف تطور هذه الحالة، لم تكن الكلمات تخرج من حنجرته المجروحة والتي على وشك الاغتيال، مجرد كلمات، بل كانت فصولا من حوار طويل مرير يجريه سعدالله مع نفسه، وربما فيما بعد كشف سعدالله في حوارات كثيرة أنه كان يريد أن يخرج الجمهور عن صمته ويتحاور أثناء العرض، سعدالله الذي كان متأثرا بالعروض الأوروبية، وبحالة الاحترام الشديدة التي تنتاب الجمهور الأوروبي أثناء العروض المسرحية، كان يريد أن يتفاعل جمهوره مع عروضه ويشتبك معها، خرجنا من عند سعدالله، ونحن أكثر حزناً، ولكنه دفع بكل بذور التأمل لدينا لتفسير الحالة العربية التي نحياها، وجعل من هذا اللقاء الأخير محطة جديدة للتفكير، ظللنا نذكرها أنا وصديقي رجب، كلما أقابله عندما يسمح السجن الفلسطيني بخروجه من غزة، ونلتقي تحت سماء أي مدينة عربية مجروحة.

(شاعر وناقد مصري)

خيارات سعدالله/ عبيدو باشا

انطبعت المرحلة الجديدة من مسرح سعدالله بتخطي الانكسار بالكثافة والتكثيف. إنها مرحلة الحدوث المستمر للمسرح التغريبي أو البريشتي في المسارح العربية. وجدت مسرحية «حفلة سمر من أجل ٥ حزيران» علاقتها بالآخر، المسرح والمشاهد، من خلال المنهج هذا. وجدتها في مفصلة حضورها على النسق الثوري، القديم. خرجت المسرحية العربية، خرجت مسرحية سعدالله ونوس، من سيطرة النص عليه إلى سيطرة المنهج على نصوصه المسرحية. طريقة أخرى للتفكير بالمسرح. تعايش النصوص مع المنهج، أتاح للنصوص، أن تستعيد الثقة بحضورها، ما دامت تقمصت شخصية الليدي ماكبث. طرحت نصوص ونوس الجديدة، الإطار المشحون بالمغزى، ما سمح بتحقيق مجال القوى المنتظر، بتحقيق نوع من التوازن الديناميكي بين النص والتنظير. ذلك أن الأخير منع النص من الذوبان الكلي في المنهج الجاهز وتبديد قواه المنبثقة من هزيمة العرب المدوية. وازى التنظير عمليات الكتابة، حتى بدا التغريب عربياً لا ألمانياً. شوهد بريشت في مسرح القباني ومسرح الحمراء وفي جل المسارح السورية والعربية، بعد أن أعان المنهج التقدمي التقدميين العاملين بالمسرح على عدم الوقوع فريسة للتشتت والفردانية، بطرحه العلاقة اللازمة بين المنصة والجمهور.

تجربة بريشت

طار البرجوازيون الصغار بالطرح. بنى هؤلاء المد الثوري في مسرحهم على المد الثوري بالعالم. عملت البرجوازية الصغيرة على التطوير، وهي تراقب بروز الوعي الجديد بالعالم مع الانتصارات المحققة من الاتحاد السوفياتي وكتلته الاشتراكية على المعسكر الآخر. لم يعد رجل المسرح عارياً، يجلس في ظلمة، تحيط به من كل الجهات. اكتسى فضاء المسرح بكثافة عارمة، أحرزها المسرح من زفت الأيام الماضية ووعود الأيام الجديدة المنتظرة. «حفلة سمر» برمجت حضور المسرح الجديد في سوريا. مسرح نقدي، لا ينفس كما فعلت مسرحيات «مسرح الشوك» مع دريد لحام ونهاد قلعي. بدأت المرحلة الثانية في تجربة الكاتب بالعام 1967، على أن إخضاع تجربته إلى وحدة إجمالية، سوف يعيد تجربة المسرح التغريبي والملحمي في كتابات سعد الله ونوس إلى الأعوام السابقة على عام الهزيمة. لأن انتاج أعوام ما بعد الهزيمة، يعود إلى مرحلة انماء المعاني الواضحة والمضمرة بالكتابة، بتخطيط وبدون تخطيط معتنى به بالأعوام السالفة. وفرت الظروف المستلزمات، بدون حاجة إلى المبررات الداخلية والخارجية. لم يحتج النموذج الجديد إلى إطارات، لأن الحدث المدوي بقي أكبر من دفع تردداته إلى التطبيق، بالطريق إلى اكتمال حضوره القيمي. حدث الأمر بسرعة وبساطة كبيرتين، بقياس شروط الكتابة على نتائج الهزيمة. خلقت الأخيرة، درجة عالية من الحساسية، والاستشعار والالتقاط والتنبيه وامتصاص الفعل وسرعة إصدار ردود الفعل. لهذه الاعتبارات، ولاعتبارات كثيرة أخرى، خصصت الكتابة الونوسية نفسها بكتابة التغريب بنوع من التلقائية والعفوية المقابلة لمفهوم الإبداع، بدءاً من «حفلة سمر من أجل 5 حزيران» مروراً بمسرحية «الفيل يا ملك الزمان» و«الملك هو الملك» و«سهرة مع أبي خليل القباني» وصولاً إلى «رحلة حنظلة». كتب سعد الله ونوس الكثير من النصوص عقب الهزيمة، حتى أن تتابع الكتابة كاد أن يقود إلى نوع من النمذجة. شيء أشبه بالذاكرة الأرشيفية. رحلة طويلة شاقة، انبنت على التسيس، ما استدعى الانوجاد على الضفة الأخرى. نقيض الشخصيات الدراماتيكية، في مناخات متعددة الأبعاد والمضامين والزوايا. بحث في جوهر المسرح، بحث في جوهر الكتابة الإستيتيكية. لا شخصيات إيجابية بعد. حضور بارز للسرد الروائي والراوي على حد سواء. لا سيطرة للمسرح على المشاهد. هذا الأهم. يسيطر المشاهد على ما يراه. من المضاهاة إلى المحاكاة. توظيف للإمكانيات العصبية والعضلية والذاكرة الانفعالية في سبيل الارتقاء إلى الدلالات المرجوة، في أفكار وتشاكيل وتكوينات بسلوكات عكست، واقعياً، المخزونات الفطرية ومكتسباتها، بدون تهميش الإمكانات الفنية الأخرى. انحياز إلى السلوك والفعل لا الدراما. جرت الصحوة الفكرية، إلى طرح العلاقة بين المسرح والسياسة، بذهنية جديدة منفتحة. لأن السياسة نتاج محقق بالمسرح بدون تحقيق. محو السياسة سياسة. معادلة بسيطة ومعقدة. الجديد، هو الإشهار العريض، لعلاقة المسرح بالسياسة. لا تجربة مسرحية حدودها الفن. لا تعميم للخدمات الثقافية المجردة بالمسرح. تكريس ما هو متحقق في الوعي السياسي الجديد بالنص وعلى خشبة المسرح. الأبرز، الرغبة والتنظير لحضور حوارات مرتجلة ومتدفقة وحقيقية بين المساحتين الأساسيتين بالمسرح. المنصة والصالة. تلك، إشارة إلى الخروج من النوع العاطفي الخيالي إلى الارتباط بالواقع، بتشغيله على الرغبة والحاجة البشريتين.

لم يستفد سعدالله ونوس من تجربة بريشت، هنا. استفاد من تجربة أبي خليل القباني، في كتابته وتصنيفه مسرحه. مسرح أكثر ملاءمة لإنسان القرن العشرين، بمجال الثقافة الغنائية، الموسيقية، الدرامية، الاستعراضية، في أمبلاج التغريب، العصري الحضور، بإمكانياته الفكرية والتكنيكية والنفسية بآن. شارك الإخراج الكتابة البطولة، بطرح المشكلة السياسية من خلال قوانينها العميقة وعلاقاتها المترابطة والمتشاركة والمتشابكة داخل بنية المجتمع السياسية والاقتصادية على الأفق التقدمي. استلزم الأمر حرباً مدمرة، لإقامة الطرح الجديد بالنص وعلى الخشبة. تقويض الحواجز بين الخشبة والصالة، استلزم سنوات كثيرة من المتابعة والممارسة. فضح نظم التنكر البرجوازية في «الملك هو الملك»، علاقة السلطة بالشعب في «الفيل يا ملك الزمان»، الاستتباع في «رحلة حنظلة» المنحولة عن واحدة من مسرحيات بيتر فايس، الهزيمة في «حفلة سمر من أجل 5 حزيران»، التراث والمعاصرة في «سهرة مع أبي خليل القباني». تلك واحدة من الثنائيات الأثيرة في نصوص سعد الله ونوس الطائرة من القرن التاسع الهجري كما في «منمنمات تاريخية» إلى القرن العشرين كما في «الاغتصاب» عن نص الكاتب الإسباني بويرو بايخو «القصة المزدوجة للدكتور بالمي». الانعطاف في الوعي على صعيد البنية التكوينية للنص، فرضته الصيرورة التاريخية، بعد أن أضحى المسرح آداة تغيير لا أداة تنوير. شحن المسرح بدل أن يفرِّغ. لم تعد الحرية جوهر الوجود في مسرحيات سعد الله ونوس. أصبحت الحرية شرط الوجود. وصلت العمليات المسرحية، ليس إلى تعرية الأنظمة العربية في «حفلة سمر من أجل 5 حزيران»، وصلت إلى حد الدعوة بالمشاركة بالقرار، بعيداً من تحقيق المصالح الشخصية كما حدث في»مغامرة رأس المملوك جابر». تردد كلمة سهرة في نصوص سعد الله ونوس تردد لا اعتباطي. لأن قيم العرض الجديد، انحشدت بالسهرة الممسرحة لا بالمسرحية بعقلها المفكر بوهج حضورها المنتشر. لا مكانة للذاتية، أمام العام الموضوعي والموضوعي العام. التحقت التجربة المسرحية العربية بالتجربة العربية العالمية، الطافحة بالدعوات إلى استعمال الحرية الداخلية بتحرير الخارج، والإرادات في صون كرامات الشعوب. التحق المسرحيون العرب المهزمون بالمسرحيين المنتصرين بالعالم، على متن مباشرة الاشتباك مع السلطات البوليسية والاستخبارية القمعية القاهرة لآدمية الإنسان. في حين وجد المسرحي بالعالم، وجد نفسه كالصباح في قلب الحرية، المؤدلجة وغير المؤدلجة، بخروجها من مغترباتها إلى مهارة صناعة الموقف الدرامي بصراعها مع قوى التسلط والجبروت والقهر. فجر مسرح سعدالله ونوس، بشخصياته التاريخية والمعاصرة، الإشكالية الأزلية، أو صراع الإنسان مع الإرادات القهرية العليا (مملوك، حاكم، شهبندر التجار، معلم، مسرحي، رجال دين/ الشيخ سعيد الغبرة، ملك، عامل…). الغاء المفهوم التقليدي للشخصية شرط ضروري. الغاء الشروط التقليدية، فلسفتها بالمسرح، إخراجه من رقعته الضيقة إلى مساحة التجربة العالمية، لزوم القرب من الجمهور، بإجادة عنيدة، ابتعدت عن الثرثرة بصالح اللغة في حين واللغة في أحيان.

عيش في المسرح

رفض لافتعال المواقف، بثقافة مسرحية متوسعة نمت عن ثراء مستجد. هكذا بدا. إلا أنه قام على جماليات التكيف السابقة والانقضاض عليها من خلال العلاقة بالحاجيات الشيئية، القادرة على بلوغ مستويات ساحرة، بالشراكة بين سعدالله ونوس وفواز الساجر كمثال من أمثلة. أعاد عالم الأشياء الجديدة ونوس والمخرجين السوريين والعرب، إلى استعادة التصرفات المتوازية، المتصارعة الأغراض، بين الكاتب والمخرج في بدايات القرن العشرين. بعشرينياته تحديداً. وصلت المسرحية بذلك، إلى توازناتها الاجتماعية والجمالية. حاجة وضرورة. صراع بين المشاعر والنوايا والرؤى والطموحات. حوار بمتعة حقيقية. اتصلت التجربة، قليلاً، بالمذهب التعبيري. انزاحت إليه، إلا أنها بقيت نافذة بالتغريب، بالتدامج الجدلي بين توتر المشاهد وشارعه وبانورامية الأحداث، بالأسلوب الملحمي باستمرار، بالأسلوب التوثيقي في أوقات. عيش في المسرح لا عيش منه. حفرت نصوص سعدالله ونوس في الهزائم العربية، إلا أنها لم تؤرخ لها. نعته بمؤرخ الهزائم العربية، مونوتون توصيفي. سوداوي، مئة في المئة. عاش باستمرار أزمة تاريخية، انعكست على نفسيته، خطيرة ومسدودة الأفق. ذلك ما دفعه إلى القرار الفردي الحاسم بالتوقف عن الكتابة، على مدى ثلاثة عشر عاماً، عاد بعدها إلى مرحلته الثالثة، لا من زاوية نوستالجية، من زواية واقعية محترفة، رغبت بالدفاع عن المسرحي، عن الكاتب المسرحي، لتنجيه من الخراب المريع المتوقع والمنتظر بالعالم العربي. دخل سعد الله ونوس إلى مرحلته الأخيرة، من مرحلته الأولى، لا الوسيطة محققة حضوره الأبرز. لا لغاية بناء تشكيل سلفي، لغاية بناء تشكيل كيميائي، قام على تطوير نص البدايات بقوة سحر افتقدتها البدايات هذه. اكتشف الكاتب خطوط بيانه المتصدعة والمتعرجة والمتفككة والمتفجرة في نصوصه الجديدة، المكثفة بلذة كبيرة وواسعة. تكوين حال من التصعيد على صعيد الريتم وحمل العرض من حالة إلى أخرى، من خيار إلى آخر بذروات متصاعدة. تمحورت النصوص على مفاصل عديدة، طالعة من تتالي سنوات العمل وسنوات الصمت واكتــشاف المــرض. كتبت المسرحيات الأخيرة بالاستــثناء. هجـــرة مضادة إلى النص القديم بالروح والتقنــيات الجديــدة. حدث هذا في «الاغتصاب» و«طقــوس الإشارات والتحولات» و«منمنمات تاريخية» و«ملحمة السراب» و«الأيام المخمورة» وغيرها.

درامات ملحمية سردية، ما استغنت عن الراوي، في مفهوم آخر يقوم على حرفة التمثيل. ذلك أن السرديات المطولة على ألسنة الشخصيات، تحتاج من الناحية التطبيقية إلى ممثلين أو مؤدين من أعيرة ثقيلة. حضرت الفطرة وغابت التلقائية بالنصوص الأخيرة. طوفان كلام، بمصممات عربية متقدمة. لن ينتهي كل شيء وهوعلى سريره. كتب سعد الله ونوس، أجمل وأعمق نصوصه وهو على فراش الموت لا المرض. ما شعر بالإحباط وهو يشعر بالخيبة. كتب، نتيجة مرارة الإحساس، واحدة من أبرز مراحله بالكتابة، على صعيد النص ذاته، وعلى صعيد الانتقال من مرحلة سيطرة النص على تجربته بالمرحلة الأولى وسيطرة المنهج على تجربته بالمرحلة الثانية، إلى السيطرة على النص والمنهج بالمرحلة الثالثة والأخيرة، في «بلاد أضيق من الحب». لم يعد السوق يهمه، لذا انقاد إلى التغيير، بعيداً من الكوكتيلات المتصدعة. رأى سعد الله ونوس دمشق كمدينة حقيقية وهو يغادرها، بحسابات الأدوار الماضية والأدوار الراهنة. ببعده عن المسرح لمرحلة، صار أقرب إلى نفسه. صار أقرب أكثر وأكثر، مع اقترابه من موته. وجد في مدينته عموده المعرفي. كتب عنها بحاضرها وتاريخها، عن طقوس اشاراتها وتحولاتها، عن غزو التتار لها، عن إبن خلدون، عن حراكها في النظام العالمي الجديد، عن ملاحم سراب مثقفيها وفنانيها وناسها وخشباتها وتراثها ومعاصرتها. كتابة روح ريادة، بمواجهة القضايا الأكثر راهنية. وضع قبعة على رأسه، لف شالاً على عنقه، لكي يحيا ما استطاع على اسس المعرفة وعلى اسس الاتصال بالناس. تأجيل مستمر للدخول في دهاليز العذابات الطيفية والوحشية. تحول كل شيء إلى محض مصادفات، يعيش الإنسان في ظلها أو لا يعيش. أدرك المسرحي، بنصوصه الأخيرة، أن نوعه من المسرح وخياراته لا يوفر بهجة حياة، إنها أقرب إلى انتحار المسرحي في ظل ظروف بربرية، بطابعها الوجودي القاسي. لا رغيف ولا حرية. حوّل الغياب المدينة إلى منفى. لم يلتقِ جنيه في دمشق، التقاه في باريس. تعلم منه أن الخروج على الرحلات البيانية، انضاج للتجربة الشخصية. استمهل الموت، قاومه، لكي يقاوم البيان. ثم ترك نفسه تخوض في آخر خياراته الشخصية، حين ترك يديه مفرودتين على هواء الانفجار والتشظي الكبيرين، مع دخول المغول إلى سوريا، بعد أحد عشر قرناً على دخولهم الأول. غفا على الصورة المنظورة ومات.

رسالة من سعدالله ونوس إلى عبلة الرويني: نحن المثقفين قفا النظام ولسنا نقيضه

الناقدة المصرية عبلة الروينى تمتلك في أوراقها الخاصة ما يقرب من 30 رسالة من سعد الله ونوس، في مراحل زمنية مختلفة تشير إلى تصوراته العميقة بشأن الكثير من القضايا التي أرقته كمثقف عضوي، ومن بين الموضوعات التي شغلته محاولة فهم أعمق لهزيمة 1967، انكسار المشروع الناصري، انكسار المعسكر الاشتراكي، هشاشة القوى السياسية وضعف قدرتها على المقاومة.. حرب الخليج وما أصابتنا به من عري كامل.. وكانت صرخات سعد الله (أننا مهزومون حتى العظم.. وحتى الكثير الرابع أو الخامس، أقصى حدود الايجابية هو أن نقبل الهزيمة لا أن نراوغها. أن نواجهها صراحة لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال). ويسجل فيها ونوس رؤاه حول دور المثقف التنويري، كما يتأمل كارثة حرب الخليج الأولى بعد اجتياح صدام حسين الكويت. لم تكن الروينى راغبة في نشر الرسائل، لكن القيمة الأدبية والفكرية والسياسية التي تنطوي عليها الرسائل.. آراء سعدالله وأفكاره في مناقشة الكثير من القضايا وأحداث التاريخ وما تنطوي عليه من إضاءة لبعض نصوصه المسرحية.. والمعارك التي أثارتها… هنا رسالة من هذه الرسائل.

العزيزة عبلة:

كل شيء قاتم، ومبتذل، ومسفّ. المهرجان يؤذن بالانتهاء، شاهدت كل العروض، ضحالة وتدهور، لا إبداع، ولا هموم حقيقية، وإننا نعود القهقري. منذ فترة طويلة لم أشعر بمثل هذه الوحدة الداخلية. وحدة فيها تقزز، فيها خوف، وفيها حزن أيضاً. كان ينبغي أن آتي، ولكن من المؤكد أنها آخر مرة فيِ حياتيِ.

سأعود إلى قوقعتيِ، وحياتي اليومية، وأوهاميِ التي أنسجها وحيداً فيِ غرفتيِ وبين كتبيِ. هناك يبدو للعالم كثافة، وتبدو للأفكار أهمية، وتتخذ الثقافة بعداً مصيرياً. أما هنا فلا شيءِ إلا الكذب، والفساد، وموت الأمل. إلى هنا تعنيِ كل هذه التظاهرات والمهرجانات والمؤتمرات، وحتى لقاءات وسهرات المثقفين والفنانين، أتعرفين ما نحن فيِ مجتمعاتنا!

إننا ـ نحن المثقفين ـ سلطة ظل شاغلها الأساسي أن تصبح سلطة فعلية، أو أن تنال فتاتاً في السلطة الفعلية. إننا قفا النظام، ولسنا نقيضه أو بديله، ولهذا ليست لدينا طروحات جذرية، ولا آفاق مختلفة، والمراوغة تطبع عملنا وتشكل جوهر سلوكنا، يا للخيبة! ويا للحزن!

كتبت الأسطر السابقة مساء أمس. حضرت مَسرحية عراقية عنوانها دزمونة. كنت مليئاً بالغيظ والكآبة. تعشيت وصعدت إلى الغرفة. وأردت أن أكتب رسالة طويلة. ولكني لم أفعل. اكتفيت بفشّة الخلق التي تتضمنها الأسطر السابقة.

اليوم الأحد 5 نوفمبر، ثمة شمس، والغيوم التي كانت تضغط على المدينة تبددت. غداً ينتهي المهرجان، ولا طائرة حتى يوم الخميس، ضيقة هذه البلاد، وضيقة هذه الحياة التي نحياها. إننا تقريباً نعيش من أجل لا شيء. وليس بالإمكان أن يتوهم المرء، أو أن يقتنع بالسراب. «لماذا تنحرف بي الكلمات إلى هذا الإيقاع الكئيب الذي لا أريده، ولم أكن أنويِ على الإطلاق أن أضمنه رسالة أكتبها فيِ تونس.. ولكن ما العمل! يبدو أن الأمر أقوى منيِ».

سلاماً يا عبلة:

كان الصينيون القدماء حين يريدون طلب الأذيّة وسوء الحظ لشخص ما، يتمنّون له أن يعيش في عصر مهم. كان العيش فيِ عصر مهم بالنسبة لهم هو اللعنة ذاتها. ويبدو أنهم لم يكونوا مخطئين، فها نحن نكتشف باضطراب حياتنا، وموجات القلق التي تعصف بنا معنى أن نعيش في عصر مهم. كنت أهيئ نفسي في أواخر تموز ـ يوليو ـ وبعد أن تلقيت رسالتك، لكتابة مرافعة مطوّلة أشرح لك فيها الآثار المدمرة التي خلّفها عبد الناصر، والإبقاء عليه طوال أثني عشر عاماً، امتدت من 1945 وحتى 1966، بل ويمكن أن أمدها حتى وفاته إذا تغاضينا عن فتور الحماسة في السنوات الأخيرة، والخيبة، والبدء في البحث عن رؤية خاصة «غير أبوية» للتاريخ ووقائعه، وقلت لك مرة عن شعور اليتم الذي أحسست به عند رحيله. ولو لم أكن قد بدأت البحث عن طريق مستقلة قبل وفاته بسنوات لما كان بوسعي أن أحتمل، ذلك الرحيل من دون انبهار، أو تخلخل عميق في حياتي.

وكنت أهيئ نفسي أيضاً لأن أشرح لك وقع ما سمته الثورة المضادة «ذات الأساس الموضوعي»: البيروسترويكا، على تفكيريِ، وعلى توازني الداخلي، فيِ الحالين كنت أفقد الجدار الذي أتكئ عليه سياسياً ووجودياً أيضاً، وفيِ الحالين كان عليّ أن أعود مع نفسيِ ووسط مرارة فظيعة، ويزيدها فظاعة تعاليِ الأصوات الشامتة، واحتفالات قوى اليمين والظلام بالنصر، أقول أن أعود مع نفسي إلى البدء، وإلى التساؤل: لماذا؟.. وأين الخطأ؟.. وكم كنت نزيهاً في مواجهة هذا الخطأ؟.. وإلى أي حد تواطأت؟.. وإلى أي حدٍّ بسّطت التاريخ؟.. وإلى أي حدٍّ كنت في اتقائي اليقيني المطمئن أستجيب إلى بقايا لاهوتية إيمانية مستقرة في نسيج لا وعي؟ ـ وأنا أكتب إليك هذه الكلمات يتناهى إلى سمعي خطيب الجامع القريب وهو يصرخ بدعائية رخيصة، وفصاحة بائسة منادياً إلى العودة إلى الهدى، وإلى سيد الهدى، ومن عاد إلى الهدى وسيد الهدى نصره الله، ومن ينصره الله فلا غالب له ـ.. يا للبؤس! لا أريد بعد اليوم ذلك اليقين المطمئن. في الحالتين كان ثمة خطأ دفعنا ثمنه غالياً. ولأني أكثر نضجاً من الاعتقاد بأن الخطأ مؤامرة، أو سوء حظ، أو قدر غامض، فإن علي أن أتقصى هذا الخطأ في التاريخ، وليس في أي مجالٍ آخر. إني أتشدق كثيراً بضرورة وأهمية الوعي التاريخي.. ولكن الوعي التاريخي ليس شعاراً، ولا تحيزاً أيديولوجياً، إنه ممارسة، إنه نقد، وإعادة نظر متواصلة، إنه باختصار فك ارتباط نهائي مع اللاهوت، والإيمان المطمئن. وبالتالي مع المقدس بكل أشكاله، هل يفضي ذلك إلى ضرب من العدمية؟.. الاحتمال وارد. لكنه لا يلغي الاحتمال الآخر. أن يعيش المرء مستقلاً، وأن يكون وعيه نقدياً، وأن يجد إمكانية منفذ أو إشارة إلى تاريخ أفضل تتحقق فيه حياة أفضل أو إخفاقات أقل. كنت أهيئ نفسي لهذا كله، ولكن يبدو أن مفاجآت عصرنا المهم لن تترك لنا فرصة لمواصلة أي حوار حتى نهايته اجتاحت العراق الكويت، وبدأت أسوأ أزمة تعيشها هذه المنطقة منذ حرب 76.. وعلينا أن ننفق وقتنا في اللهاث وراء مؤشر الراديو، والتخمين، والتمني، إنها وضعية مريعة أن تكوني في عربة تتدحرج، وأن تكوني داعية لهذا التدحرج، وأن تدركي فوق هذا أنك عاجزة عن فعل أي شيء، أو محرومة من إمكانية فعل أي شيء! منذ بدأت هذه الأزمة، وأنا قلق، وتقريباً لا أفعل شيئاً سوى ملاحقة الأخبار، والقراءة بين النشرات والتقارير الإخبارية، حتى حين سمعت بوفاة لويس عوض، وهو واحد من آخر النهضويين العرب، لم أجد القوة والصفاء لكتابة شيء عنه، وكنت أنوي كتابة دراسة طويلة عن سياقه النهضوي، وتناقضات هذا السياق تحت وطأة تاريخ عاصف ومثقل بالخيبات، منذ علمت أنه في المستشفى، وأن من الصعب تدارك مرضه، على كل، ستضاف هذه الدراسة إلى المشاريع المؤجلة وهي كثيرة. إني متشائم جداً من أزمة الخليج، وأدرك أننا مقدمون على تغيرات بنيوية، وربما مأساوية، في وضعنا القومي والاقتصادي، والاجتماعي، والمستقبلي. ولأن أداة الفعل الممكنة هي أن نقول كلمتنا ونمشي، فقد قلت كلمة أولية ضمنتها البيان الذي أرسله لك مع هذه الرسالة، وقد وقع على هذا البيان عبدالرحمن منيف وفيصل وعدد لا بأس به من الكتاب السوريين.

التجريبي/ سامر محمد إسماعيل

يشكل سعد الله ونوس «1941- 1997» عتبة مهمة في قراءة المدينة العربية المعاصرة، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصاً كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصائره؛ فيما تحضر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته: «طقوس الإشارات والتحولات». إنها دمشق منتصف القرن التاسع عشر؛ رجال دين ونقباء وبنات هوى؛ كما هي في الحقبة المملوكية مؤرخون يراقبون الوقائع، يعلقون عليها، دون أن يتدخلوا في مجرى الأحداث؛ تحضر ها هنا مسرحية «منمنمات تاريخية» التي سجل سعد الله موقفه فيها من دور المثقف في الحرب عبر شخصية ابن خلدون عندما يقفل عائداً إلى المغرب بعد دخول التتار إلى دمشق وتكليف تيمورلنك له بتأليف كتاب عن بلاد المغرب العربي. لقد آثر صاحب «ملحمة السراب» أن يضع النهضة العربية على محك النقد التاريخي، حيث المسرح مكان لتاريخ مفقود يتم روايته على ألسنة شخصيات تتماهى مع الطرح الفني، ولوجاً إلى أنماط تبحث عن مؤلف، مسرح داخل مسرح، ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعتبر مجابهة صادمة بين الرجعية الدينية وفن المسرح، الصراع الدامي بين الدين والفن في هذا النص وضع جمهور السبعينيات في سوريا أمام عطب بنيوي لطالما شغل المثقف السوري بعيد الاستقلال؛ أو قل صياغة مدينة عربية كدمشق لا يمكن أن تحيا بأسواقها ومتاجرها على حساب تغييب مسارحها؛ ففي بغداد العباسية مثلما في دمشق القرن التاسع عشر، كان لا بد لسعد الله أن يقدم موجزه الأدبي؛ تصوره التنويري المعاصر عن المدينة كفضاء حاضن لفضاءات المسرح، ولقيمة هذه الأماكن في تثوير الوعي العربي، وانتزاعه من رقدته التاريخية، وخموله المزمن؛ لكن اللغة المسرحية التي كتب بها سعد الله ونوس جميع نصوصه لم تحالفه؛ ولم تستطع، على الرغم من أهمية هذه النصوص، أن تحقق حلمه بتحويل الكلمة إلى فعل؛ إذ قدمت العروض المشغولة عن مسرحيات سعد الله ونوس – في معظمها – لغة تسلطت على أدوات الممثل ومخيلته الإبداعية؛ محيلةً هذا الممثل إلى نموذج بائس من مرددٍ لخطب وعظات لطالما حاربها الكاتب في تنظيراته المسرحية و«بياناته عن مسرح عربي جديد» دون أن ترقى العروض إلى جوهر الفرجة الجماهيرية التي كان ينشدها ونوس في كتاباته المهمة؛ فغالباً ما كانت تؤدى أعماله على الخشبة بكامل دسمها الأدبي.

هواجس الجمهور

هذه الطريقة بالتعاطي مع مفهوم العرض المسرحي المنبثق عن أدبيات ونوس أنجبت بمعظمها أشكالاً مشوشة من الفرجة، وغالت أيما مغالاة في تنصيب «خرافة اللغة» على عرش المسرح، فيما تراجع دور الكلام الحركة، وتفاقمت الأدبيات المؤداة على الخشبة؛ لتصير نوعاً من انعكاس مباشر لأثر السلطة على جمهور تم التجريب فيه أيما تجريب؛ فالجمهور الصامت حد الفضيحة بعد هزيمة حزيران 1967 كان عليه أيضاً أن يخضع للترويض عبر دس ممثلين بين صفوفه في مسرحية «حفلة سمر» وليمسي الممثل والجمهور في نصوص سعد الله ونوس صورة غير محمودة من «كاسبار» – بيتر هاندكه، فالممثل هنا أقرب ما يكون لفأر تجارب تلقنه الأصوات معارفه وترشده عبر عسف لغوي آلي متقطع النبرة نحو ما يجب القيام به من إشارات وإيماءات، وخلجات وردود أفعال، إذ لم يبقَ هذا الممثل سوى صدى لارتطامات لغوية تعنفه في كل لحظة، وتمنعه من الخروج النفسي على نصه المدوّن نأمةً.. نأمة، ممثل منابر وخطيب مفوه، بالطبع كان ذلك نتيجة تحييد العاميات والمحكيات السورية بحجة تمكين اللغة العربية والحفاظ على الهوية القومية؛ تلك المحكيات التي كان من الممكن لها أن تشكل ناقلاً أميناً لهواجس الجمهور وأوجاعه وخيباته المتكررة؛ لتبقى مشاريع صاحب «أحلام شقية» مقتصرة على جمهور النخبة والمهتمين في مسرح القباني بدمشق، دون أن ينجح معظم من قدم مسرحيات سعد الله ونوس في استقطاب شرائح أوسع من الجمهور؛ حيث لم يعرف هؤلاء المخرجين أنه لا بد للمسرح من نزع الحاجز اللغوي بين الممثل وبين الشخصية التي يقوم بأدائها؛ حتى يصدق الجمهور ما يشاهده على الخشبة؛ لا بد من توازن بين الجهد الفيزيائي والنفسي للممثل عبر تعزيز المناجاة الداخلية التي يترجمها ممثلو المسرح إلى أفعال، ليصبح الممثل بعيداً كل البعد عن صيغ التعبير المحنطة السائدة في معظم عروض المسرح القومي فترة السبعينيات والثمانينيات، كون العرض مفهوماً مختلفاً تمام الاختلاف عن النص الأدبي الأخرس، هذا النص لا يمكن أن يبدو مؤثراً وفاعلاً كما هو مكتوب على الورق، بل عبر ارتجالات الممثل ومساكنته الحقيقية للشخصية المبتكرة والأصيلة؛ ذلك أن الشخصية المسرحية تعيش مراحل متعددة من الصياغة؛ مرةً على الورق، ومرات ومرات في زمن البروفة، الزمن القادر على إحالة الأدب المسرحي إلى عرض فني؛ عرض مسرحي يكون في جوهره كتابة للحياة اليومية بلغة المعيش ذاتها؛ وليس من خلال الصيغ المتفاصحة على الجمهور، وذلك بعد إخضاع النص إلى عملية دراماتورجية معقدة؛ إلا أن المسرح السوري ومثله معظم المسارح العربية ظل مكاناً للتفكير بالمسرح، لا مكاناً للعب الحر والبريء مع النص؛ خيانته، وتجاوزه إلى فضاء أكثر تحرراً من التسييس والسياسة وتحريض الفقراء؛ هؤلاء الذين تم تطفيشهم من المسرح بحجة تحريضهم! بالمجمل ينطبق هذا الكلام على معظم تجارب المسرحيين السوريين الذين للأسف لم يوفقوا في توظيف طاقة النص الفائق الذي كتبه ونوس على الخشبة.

تأصيل الأصول

باختصار، كان على مخرجي نصوص سعد الله ونوس أن يدركوا أن الجمهور كائن تاريخي وجغرافي، ولا يجوز بحال من الأحوال عدم الإصغاء للمزاج الذي يتحكم بهذا الجمهور؛ فالمسرح ليس مكاناً للتفكير بالتاريخ، ولا بإجراء مناظرات وتطبيق لنظريات التغريب والأسلبة وحسب؛ فوفق معادلة «الآن – هنا – نحن – الآخر» كان لا بد للمسرح السوري نقل الشيفرا الثقافية للجمهور إلى الخشبة كمرآةٍ له أثناء لحظة التلقي، إذ لن تنجح مخادعة المتفرج بتقديم عروض تمت كتباتها لتسييسه وتعبئته اشتراكياً.

من هنا يجب إدراك أهمية تدمير الصياغات التقليدية السائدة في معظم عروض المسرح العربي، والبراء من وصاية الفصاحة كأسلوب تفكير لدى الممثل، للعبور بهذا الأخير إلى عاميات الحياة كمادة جوهرية لفن التمثيل، مادة يصير معها الممثلون مجموع أنانيات فاعلة على الخشبة، تصادم أساليب؛ تجاور فني لمادة قوامها غطرسة الممثل – الشريك لا الأداة، لا الممثل العبد لمخرجه ونصه الفصيح، وصولاً إلى مادة تتخلص وللأبد من ازدواجية التفكير بلغة، والتكلم بلغة أخرى.

عندها تصبح لغة المسرح هي كلامه؛ حكيه، فتصير هذه اللغة هي الدراما نفسها، وهذا ما لم يحققه مسرح الطليعة السوري؛ وذلك بحكم الفارق الزمني بين «المسرح العربي التليد» وأربعينيات وخمسينيات القرن الفائت عندما كتب يونيسكو دروسه قائلاً عن اللغة بأنها «كراسي جاثمة في عرض الطريق»، إلا أن سعد الله ونوس كان مشغولاً بما يسمى «تـأصيل المسرح العربي» واكتشاف «نموذجنا المسرحي القومي» عبر اللغة العربية، ما أضاع وقتاً طويلاً في وهم لا يمكن إدراكه رغم كثافة المشهدية المسرحية العربية في أشكال الحكواتي وخيال الظل ومسرح العزاء الكربلائي وسواها، إلا أن هذه الأشكال ظلت بعيدة عن حلم «التأصيل» الذي لازم ونوس لسنوات طويلة، فهل تجارب أداموف الروسي ويونيسكو البلغاري، وبيكيت الإيرلندي تنتمي بالضرورة للمسرح الفرنسي، وتصب في تأصيل أصوله؟ أم أن تجارب هؤلاء تيارات مسرحية تؤكد عالمية فن المسرح؟ أليس كل من بيتر فايس وبيسكاتور وبريشت وبيرانديلو الذين تأثر بهم ونوس أيما تأثر في نصوصه؛ أقرب إليه من يعقوب صنوع والقباني ومارون النقاش؟ على الأقل في تجاربه التي غزلها على منوالهم؟ إذاً لماذا كان هذا الإصرار على تأصيل أصول غير أصلية ما دام التغريب والمسرح داخل المسرح والمسرح التجريبي في « يوميات مجنون» و«رحلة حنظلة» و«ثلاث حكايات» كانت مشروع سعد الله ونوس مع رفيقه فواز الساجر مع تأسيس المسرح التجريبي عام 1977؛ التجربة التي توقفت عام 1979 بعد التجريب في الجمهور لا التجريب له؛ فهل هناك أصلاً مسرح في العالم ليس تجريبياً؟

(كاتب سوري)

التنويري/ عبد الناصر حسو

لم يكن يدرك ذلك الشاب المتحدر من تلول حصين البحر والمتسارع الخطى باتجاه المعرفة في دمشق والقاهرة وباريس أن خطاه لا تعرف التثاقل تجاه القضايا الوجودية للإنسان وأن أحلامه لا تخبو وقواه لا تخور رغم الخيبات المتلاحقة، كان يبحث عن إطار أو وعاء يضع فيه أفكاره في النهضة العربية رافضاً هذا الواقع متمرداً على آلياته متأثراً بالنزعة القومية والتقدمية والاشتراكية، معتقداً أن الصحافة التي درسها قد تشكل له رافداً في صوغ هذه الأفكار، ليجد في المسرح، الأكثر تعبيراً وصدقاً والتصاقاً بحياة الجماهير العربية التي تشكل الأمية فيها نسبة عالية جداً، رسالة تصل إلى جميع شرائح المجتمع، هذا المسرح المتمرد على قيوده الغربية، ورغم حداثته في التربة العربية، تبنتها الحكومات العربية الخارجة للتو من نير الاستعمار ليصبح المسرح هاجسه وقدره وحواره المتعطش، معتبراً أنه أكثر الفنون قابلية للصراعات الاجتماعية وللجدل الفكري وللكشف عن الجوانب الإنسانية في شخصية المواطن البسيط والحاكم ورجل الدين والتاجر، كونه عملاً جماعياً بامتياز مؤمناً بجماعية التغيير والتمرد، والمسرح وسيلة جمالية يقدم من خلالها مراجعاته الفكرية حول العام والذات، ولم يثنه هذا المسرح عن الكتابة في القصة والرواية والمقالات طالما تعبر عن أفكاره التي رافقته حتى آخر يوم في حياته.

إنه سعد الله ونوس، الشاب المتمرد والمؤمن بوحدة الجماهير العربية في وجه الأنظمة العربية المستبدة، فيصطدم بانهيار الوحدة، وتشكل هزيمة حزيران صدمة أشبه بشلل في التفكير بالنسبة للمثقفين، وعجز عسكري بالنسبة للأنظمة العربية، حتى تطال كل مواطن عادي، فيقطع دراسته في باريس احتجاجاً واستنكاراً لما حصل، علّه يفعل شيئاً في دمشق أو ينضم إلى مجموعة المحتجين، لكن الأمر بقي مثلما كان في سابق عهده. يكتب أديب خضور: (مساء الخامس من حزيران، كان سعد الله ونوس في باريس، وكنت وقتها في لندن، رن جرس الهاتف في شقة صديق لنا في لندن، وكان سعد الله يتحدث من باريس، لم يستطع تقطيع الألفاظ، كان يبكي، بعد أيام قليلة حزمنا حقائبنا وعدنا إلى دمشق..).

لماذا هزمنا؟

تطايرت الكلمات الكاذبة والخطب الملفقة والبيانات العفنة من وسائل الإعلام، محاصرة الإنسان العربي (فتداعت اللغة كأبنية من رمل وزبد)، محولة هذه اللغة الميتة إلى فعل مقاوم شرس في مسرحياته للتحريض على الدجل وكشف الأقنعة.

تعيده الرسائل المتواترة من أصدقائه إلى باريس ثانية، ليشارك انتفاضة طلاب جامعات فرنسا في 1968، مع الطلبة العرب، وليرفع شعارات في وجه الصهيونية وممارستها اللاإنسانية فيمارس فعله السياسي شارحاً القضية الفلسطينية، فيتضامن جان جينيه والمتمردون الفرنسيون مع القضية الفلسطينية، ويمضي فترة قلق ومعاناة بمحاصرة أسئلة تتقافز مع قلقه حول هويته وموقعه الفكري ليمتد التساؤل الى أدواته الفنية، من نحن، ولماذا هُزمنا؟

فيجدد تمرده على الواقع، واقع الحكومات والأنظمة ولا يستثني الشعوب في بعض الحالات، ويمارس بوهيميته في شوارع دمشق مع مهرجانها المسرحي، باحثاً في غرفها الصغيرة عن فسحة غضب أو تمرد بشعارات يكتبها على جدارن الغرفة والتي ظلت حتى اليوم شاهداً متخفية وراء ورق الجدران مع فواز الساجر القادم من موسكو.

يستمر في تحريضه من خلال موضوعات مسرحياته، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في اليوم العالمي للمسرح (ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ)، فيتجدد الأمل، ولا يستسلم لليأس، معارضاً في ذلك مقولة كاتزنزاكي (لا جدوى يا يسوع) في رواية المسيح يصلب من جديد، هكذا كان ونوس يجدد أمله في الفيلم الأخير وهو يحتضر، معتقداً أن الشعارات والكلمات لا يمكن أن تصمد أمام همجية البرابرة، متجاوزاً الأشكال الدرامية أو غير مهتم بالأجناس الكتابية بقدر اهتمامه بالفعل الذي يحرض الجمهور على التغير، مبتكراً أو مقتبساً طريقة خاصة في الكتابة، لتعرية واقع الهزيمة ممزقاً الأقنعة عن الوجوه، معتقداً أن الفعل المسرحي سيصنع تظاهرة أو انتفاضة في مسرحية حفلة سمر من أجل 5 حزيران، ليلفت إليه ليس أنظار المثقفين السوريين بل العرب أجمع.

تلاحقه الخيبة من الجمهور الذي حضر العرض والذي لم يحدث احتجاجاً ولا ثورة في شوارع دمشق ولا في مدرجات المسرح بعد التصفيق، كما لم يفقد الأمل من الجماهير، فيعيد قراءة نفسه وقراءة تجربته وقراءة اللحظة الواعية ليس لأنه غير مقتنع بالتجربة والأفكار التي نادى بها بل لأن المتغيرات السياسية والفنية تغيرت بسرعة، ويبدو أن وعي اللحظة لم يحن بعد، يقول في هذا السياق: (إن هزيمتنا لا تعني أن الأفكار التي كنا نتبناها وندافع عنها كانت خاطئة.. لا. لم تكن أفكار الحرية والديموقراطية والعقلانية والوحدة العربية والعدالة الاجتماعية أفكارا خاطئة. ولكن جيلنا لم يعرف كيف ينتصر بأفكاره ولأفكاره).

مسرح جديد

باحثاً هذه المرة أيضاً عن سبل جديدة للتمرد والتحريض والفعل الثوري وإخراج الجمهور من سلبيته، فيشكل ثنائياً في التجريبي لمسرح جديد قد يؤدي إلى خلق جمهور جديد، لكن الجمهور أيضاً يخذله، فيراجع نفسه مرة أخرى بأن الكلمة تبقى كلمة، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى الفعل، وليصمت عشر سنوات، فيخرج عن صمته بهيئة المتنور، مقتنعاً بأنه لا يمكن ان تغير ما في النفوس، إن لم تكن النفوس ذاتها واعية للحظتها التاريخية، لم يحاول أن يقدم وعياً جاهزاً للجمهور، بل كان أراد أن يبني الوعي لديهم. لكن الجمهور لم يخرج عن سلبيته، ولم يعِ شرطه التاريخي، بل تراجع أكثر.

قدم ونوس في إحدى مقابلاته مراجعة نقدية قاسية لتجربته المسرحية، كان يطمح في أعماله إلى تحويل الكلمة إلى فعل، وأن يجعل لها قوة الفعل ذاته، بل يدمج بينهما في وحدة عضوية، كان يريد لأعماله المسرحية أن تكون ذات قوة فاعلة ومباشرة في عملية تغيير المجتمع، لكن المجتمع استمر كما هو، وبالتالي وجد أعماله لا تحقق الوظيفة التي أرادها لها، ورغم ذلك فإن قوة أعماله مستمرة حتى الآن.

يرفض موقع الواعظ كالشيخ فوق المنبر أمام مريديه، لكن يجد نفسه فوق منبر الدراسة، فيزيل المسافة بينه وبين طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية كما جاهد لإزالة المساحة بين الصالة والخشبة، محرضاً الطلاب للتحاور وتبادل الآراء ومحرراً في الوقت نفسه من الأفكار الأحكام المسبقة، معتبراً أن المعهد ساحة إبداع للأفكار التنويرية.

أتذكرُ محاضرته الأولى (كنت طالباً في المعهد) كان يحمل كتاباً، هادئاً يدخل القاعة، متفحصاً وجوه الطلاب الذين ربما يساهمون في تغير واقع المجتمع ذات يوم، طارحاً أسئلة ليس على طريقة الواعظ والمريد (هل هناك مسرح عربي؟) غير منتظر أجوبة، أسئلة تولد أسئلة أو بحثاً في الكتب والمراجع، مدوناً أسماء المراجع التي يمكن أن تفيدهم، رافضاً أي مرجع غير موثق.

بين اللحظة واللحظة يسحب نفساً من سيجارة ملتفتاً إلى طالب كان يحمل كتاباً، ما الكتاب الذي تحمله هذا اليوم؟ في إشارة ساخرة إلى أنه كان يحمل الكتاب نفسه في الأسابيع الماضية. كان يستخدم جميع الأساليب من أجل تنوير العقول، مرة أخرى يصطدم بالواقع، واقع ثقافة الجهل التي تبثها أجهزة وسائل الإعلام، واقع الأنظمة التي تلهث وراء مؤتمر السلام في مدريد، داعياً المثقف إلى احتقار ثقافة الذل وحاضر العار والذي سُمي سلاماً مؤمناً أنه استسلام وتركيع للمشروع النهضوي، وإذلال لقدرات الإنسان العربي ولفاعليته وأحلامه.

وفي أحلك الظروف التي مرت بها الأمة العربية كان ونوس يترك نافذة صغيرة للتفاؤل في مسرحياته، ومن خلالها يمكن تغير العالم، لم يفقد الأمل، وظل يبحث ويعيد قراءة الواقع في كل منعطف تاريخي حاسم باحثاً عن الجانب التنويري في كل التجارب العربية التراثية والأجنبية، ومن هنا كانت تجربته امتداداً لتجربة الرواد الأوائل في المسرح بصيغته الفنية والعقلانية المتطورة وكذلك تأثره بمسرح ببريشت وبيتر فايس وجان جينيه لإحياء الجانب العقلاني بما يتوافق مع أفكاره، لكنه قدم إبداعاً جديداً ومغايراً.

كان ونوس يحمل مشروعاً فكرياً تنويرياً، يزداد عمقاً ونضوجاً في كل هزة تصيب الأمة العربية، مشروعاً يهدف إلى تغير العالم منطلقاً من موقف نقدي واع وعميق لمشكلات الأمة العربية، ومؤسساتها وبناها الاجتماعية المختلفة وخاصة مؤسسة السلطة، منطلقاً من رؤية تتطلع إلى عالم إنساني تسوده العقلانية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، آمن بأفكاره، ولم يتخل عنها في جميع الهزات، إذ كانت الأفكار تتناسل من بعضها نتيجة لتعميق قراءته للواقع والإنسان في علاقتهما الجدلية ونضح أدواته الفنية، ونوس القلق فكرياً ونفسياً إزاء نزعات ميتافيزيقية ورومانسية ينتمي إلى الجيل الذي قال عنه ذات مرة بأنه سيلقى حتفه وفي رأسه علة اسمها إسرائيل، تساقطت أوراق الجيل ورقة تلو الأخرى وتراجعت المشاريع التنويرية وما زالت العلة تسرح ليس في الســاحات بــل في العقول أيضاً.

(ناقد سوري)

السفير