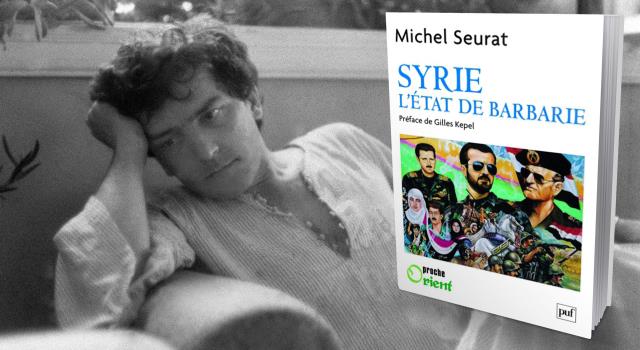

من الدولة البربرية إلى المجتمع البربري/ موريس عايق

«الدولة البربرية» عنوان دراسة ميشال سورا عن دولة حافظ الأسد، وسورا نفسه سيعاين لاحقاً هذه البربرية حين اختطف وقُتل في لبنان عام 1986. يحيل هذا الوصف إلى سمات محددة للدولة، فهي لا تنضبط بقانون أو اعتبارات مؤسساتية في سلوكها وممارستها لسلطتها، كما تمتاز بسلوك وحشي في علاقتها بمواطنيها سواء كانوا خصوماً أو لا، وأخيراً فإن العصب الأساسي للسلطة فيها يستند إلى العصبية، بالمعنى الخلدوني: عصبية قد تكون طائفية أو قبلية في دول أخرى.

الدولة البربرية ليست مقتصرة على سورية، فقد وجدت في العراق وليبيا، وحتى مصر ودول عربية أخرى بمستويات أقل. يشهد المرء بربرية الدولة في أحداث مفصلية كحماة في 1982، أو الأنفال وحلبجة في 1988. لكن يبقى السجن المكان الأمثل الذي تجلت فيه البربرية، وقد أصبحت أسماء السجون علامات بارزة في دولنا، من سجن تدمر إلى أبو زعبل، مروراً بأبو سليم وأبو غريب. أيضاً هناك الاستعراضات المسرحية للبربرية مثل المؤتمر القطري الاستثنائي لحزب البعث العراقي عام 1979 وفيه تولى صدام حسين السلطة. خلال هذا المؤتمر تم اكتشاف «الرفاق الخونة» وسماع اعترافاتهم وإعدامهم بعدها من دون محاكمة، بل حتى إجبار بقية الرفاق على تنفيذ الإعدام بأنفسهم. كذلك إعدام المعارض الليبي عبدالسلام اخشيبة سحلاً ومن دون محاكمة وإشراك عشرات الجنود في إعدامه بالركل والضرب. ليس غياب القانون والوحشية فحسب هو ما ميز هذه المشاهد بل أيضاً إجبار كل من كان حاضراً وقتها على المشاركة بالقتل، إشراك الجميع في الجريمة.

لم تبقَ البربرية مقتصرة على الدولة، بل تعدتها إلى مجتمعها، فأمست سمة عامة للسلوك يلحظها المرء بالقسوة وغياب الوازع الأخلاقي أو حتى الحد الأدنى من التعاطف والتراحم الإنسانيين.

التحرش الجماعي، إمساك فتى وتقييده شبه عارٍ إلى عمود وجلده، الاعتداء على منزل ورمي أثاثه من الشرفة من دون تدخل أحد. هذه ليست مشاهد متخيلة بل أحداث واقعية حصلت في مصر. لم تكن هذه الأحداث ممكنة أو حتى متخيلة لعقود قليلة لكنها اليوم تبدو عادية تماماً. فنحن نشهد اليوم احتفالات وتوزيع للحلوى في بيروت ابتهاجاً بمذابح القصير، بل حتى في المدينة الواحدة حيث يحتفل أهل حلب الغربية بالدمار والموت في حلب الشرقية، تشفٍّ وابتهاج على جثث ضحايا مجزرة رابعة. «فئات» من الشعب تحتفل بالموت اللاحق بـ «فئات» أخرى من ذات الشعب، تواطؤ مع بربرية الدولة وتبريرها والاحتفاء بها.

كيف حصل ووصلنا إلى هذا الدرك؟

أعتقد أن التفسير يكمن في رصد العلاقة التي ربطت ثلاثة أشياء ببعضها، الدولة والمجتمع والقانون/الأخلاق.

قبل ظهور الدولة الحديثة، كان نظام الحكم التقليدي يقوم برعاية «النظام الطبيعي» للأشياء، متمثلاً بالأخلاق والتقاليد العامة للسكان والتي تضبط سلوكهم العام. فالأخلاق والتقاليد كانت متداخلة مع الشرع الذي كان شأناً اجتماعياً، عندها اقتصر دور نظام الحكم على رعاية هذا «النظام الطبيعي» وضمان استمراره وحفظه.

مع بدء الإصلاحات العثمانية ستحاول الدولة، وفي شكل متزايد، تولي أمور السلطة القانونية وسحبها من المجتمع لتصبح شأناً خاصاً بها. وصل هذا المسار إلى أقصاه مع الدولة ما بعد الاستعمارية لاحقاً، والتي انتزعت كامل السلطة القانونية من المجتمع، حتى أن الدولة قامت بمصادرة الأوقاف وتأميمها، الأوقاف التي كفلت استقلالية المؤسسة الدينية القائمة على أمور الشرع والمدونة الأخلاقية تجاه الدولة. لم تكتفِ الدولة ما بعد الاستعمارية بمصادرة القانون، بل سعت إلى تحقيق هدف أشد جذرية، وهو تثوير القيم والأخلاق وإزاحة القيم والتقاليد الرجعية.

وجدت هذه العملية مشروعيتها في إيديولوجيا التحديث التي رأت في الدولة الأداة الثورية، والأكثر تقدمية، لتغيير المجتمع المتخلف وتحديثه. وعليه واجهت الدولة النظام الأخلاقي للمجتمع ساعية إلى حصره في أضيق الزوايا الممكنة، كالشؤون الشخصية، التي تُركت للشريعة. في المقابل صاغت الدولة القانون الذي ينظم الشأن العام، ويفترض به أن يكون الأداة الثورية لتحديث المجتمع، مما عنى أن المجتمع لن يكون بعد ذلك مستقلاً عن الدولة في ما يتعلق بنظامه الأخلاقي-القيمي.

هذا المسار ليس سيئاً بحد ذاته، فقد كانت غايته المرجوة عقلنة القانون والأخلاق من جهة، وإخضاعهما للدولة من جهة أخرى. العقلنة والتنمية شكلتا إطار الصورة التي حملها منظرو التحديث المتأثرون بالنموذج المثالي الذي قدمته الدول الغربية.

لكن ولأن «حساب الحقل لا يطابق حساب البيدر»، لم تنجح دولنا في الوصول إلى شيء من هذه الصورة المتخليّة والمرجوة. على العكس، آلت الدولة إلى مسخ متوحش. فلم تؤسس الدولة العربية ما بعد الاستعمارية مرجعية أخلاقية/قانونية ضابطة لسلوكها ونزاعاتها، حيث اعتمدت النخب المتسلطة على القوة العارية وعصبية الجماعة في تثبيت أركان حكمها وسطوتها. علاقات القوة أضحت الناظم غير المصرح به لعلاقات السلطة والثروة، إلى جانب قانون مكتوب لا يأبه به أحد. هكذا أطلقت الدولة سجونها وأجهزة أمنها من جهة وعمليات فساد وإفساد عامة من جهة أخرى، فأصبحت الرشوة سلوكاً عاماً والسرقة شطارة.

سمة الدولة العربية، كما رأى سورا في الحالة السورية، ليس حضورها بل غيابها. هذا إن فهمنا الدولة باعتبارها مؤسسة تنتظم حول قانون ما حتى لو كان مجحفاً، بينما في حالتنا يغيب القانون أو أية صيغة مؤسساتية لمصلحة «العصبية» والقوة الباطشة.

المأساة أن المجتمع تُرك من دون أي نظام أخلاقي خاص به يكون بمثابة المرجعية التي يعود إليها لتنظيم شؤونه الخاصة وبمعزل عن الدولة، بخاصة في لحظات انهيارها أو عجزها.

هنا لا يهم محتوى المعايير والقواعد، أهي عادلة وفق تصورنا للعدالة أم لا، بل المهم وجود هذه المعايير الأخلاقية كنقطة استناد، وهو ما ميز هذه المجتمعات في الفترة السابقة على الدولة ما بعد الاستعمارية. أما اليوم فلم تعد هذه المجتمعات تملك أية مرجعية أخلاقية تتكئ عليها في سلوكها، وقد أصبحت منذ زمن طويل عارية تماماً في مواجهة الدولة. في المقابل فالدولة البربرية ليس لديها شيء من القانون أو الأخلاق لتزود مجتمعاتها به، وفاقد الشيء لا يعطيه.

لقد نجحت الدولة البربرية في خلق مجتمع على صورتها ومثالها.

الحياة