هذي دير الزور… وحبّها ذبّاح!/ صبحي حديدي

على أعتاب السنة الثالثة للانتفاضة الشعبية السورية (التي تحلّ يوم 18 آذار/مارس، في يقيني، إنصافاً لبشائر حوران الأسخى، وليس إجحافاً بحقّ الشرارات الثورية التي سبقت، يوم 15 آذار تحديداً)؛ أجدني أذهب إلى مدينة سورية فراتية، حيّة وحيوية بقدر ما هي شهيدة، وأصـــيلة مجيدة، تكبر على جراحاتها اليومية، وتشمخ كلما تعدّدت عذاباتها وتضاعفت.

إنها دير الزور، مدينة ‘دوّار المدلجي’، تلك الساحة التي صارت امتداداً رمزياً، انبثق أيضاً عن اتصال جغرافي طبيعي، لساحة العاصي في مدينة حماة؛ فولدت هذه التوأمة التلقــــائية بين مدينـــتين تشاركتا في بلوغ ذلك الرقم الذهبي الذي انتظرته سورية منذ انطلاقة الانتـــفاضة، وارتعدت له فرائص أجهزة النظام: قرابة مليون متظاهر، في نهار واحد.

دير الزور، كذلك، أدخلت طرازاً من ‘الامتياز′ في تنويع أنساق التظاهر، كان جديداً وطريفاً؛ وأسهم في تطوير مهارات الالتفاف على أساليب العنف الوحشية التي تعتمدها أجهزة النظام الأمنية لقهر الإنتفاضة السورية، من جهة أولى؛ كما نفع في اجتذاب المزيد من شرائح المواطنين الذين استنكفوا عن المشاركة، لأسباب شتى، من جهة ثانية. ذلك الجديد كان تنظيم تظاهرة مائية على صفحة نهر الفرات، سباحة أو بقوارب صغيرة، تردّد الهتافات ذاتها تقريباً؛ كما ترفع لافتات مماثلة لتلك التي ترفعها التظاهرات على اليابسة، إذا جاز القول، مع تنويعات طريفة ومؤثّرة، تتحدث عن مصبّ للفرات في… نهر العاصي’!

مبتدعو هذا الجديد كانوا فتية محافظة دير الزور، في المدينة ذاتها، وفي بلدات المياذين والبوكمال والعشارة والبصيرة، وفي قرى نهرية عديدة؛ وكأنّ خروجهم إلى الشوارع الرئيسية والساحات العامة، بأعداد تجاوزت 250 ألف متظاهر في ‘جمعة أسرى الحرّية’، لم يشفِ غليلهم إلى إسماع صوت الاحتجاج العميق، فطافوا فوق مياه الفرات، وطوّفوا على صفحته الرايات. وكيف لم تراودهم الرغبة في التماس عبقرية هذا النهر العظيم الخالد، في تلك البرهة الفريدة من تاريخ المدينة والوطن، وهم حَمَلة اللقب الشهير ‘أُخُوةْ بطّة’، نسبة إلى براعة في السباحة يتلقونها منذ نعومة اظفارهم، تماماً كما تفعل أفراخ البطّ!

يومذاك، قبل ثلاثين شهراً ونيف، في سياق تجديد افتتاني القديم بتلك المحافظة الكريمة؛ لم أكن أملّ من مشاهدة اعتصام ليلي حاشد في الساحة إياها، تسيّدته طفلة لا تتجاوز العاشرة كما أرجّح، كانت تهتف ـ بمزيج فريد من العذوبة والشجن والصلابة ـ ويردّد الكبار بعدها: ‘مجروح يا يمّة/ مجروح يا يابا/ ودّوا لحماة من الدير/ موّال عتابا’. مشهد قريب، معاصر هذه المرّة، صنعته هديل، الطفلة التي شاركت قبل أيام في فعالية مسرحية شهدتها المدينة. هديل قرأت قصيدة كتبها الشاعر عمر ياسمينة، تحاور نزار قباني في ‘القصيدة الدمشقية’ الشهيرة (التي يبدأ مطلعها هكذا: ‘هذي دمشق وهذي الكأس والراح/ إني أحبّ وبعض الحبّ ذبّاح/ أنا الدمشقي لو شرّحتمُ جسدي/ لسال منه عناقيدٌ وتفاح’)؛ تقول: ‘هذي دمشقُ فأين الكأس والراحُ/ شامي تموتُ وبال العرب مرتاحُ/ يا ياسمين الشام عذراً فلتسامحني/ فليس في الدار بعد اليوم أفراحُ’.

وكانت هديل تستكمل فقرات مسرحية بعنوان ‘تسليط الأضواء’، قدّمتها فرقة ‘بهجة’ اعتماداً على تلامذة مدارس درّبهم مسرحيون وكتّاب هواة؛ تناولت موضوعات جسورة مثل الخلافات بين الثوار، وقوّة حضور المال السياسي، ودور المثقف، والتفرقة، والاستغلال، والظلم، وجميع أشكال الاستبداد. أمّا صاحبة المبادرة فهي ‘حياة’، المنظمة المعنية بشؤون المرأة والطفل، والتي اختارت أن يكون توقيتها في اليوم العالمي للمرأة؛ احتفاءً بالدور المشرّف الذي لعبته الأمّ الديرية طوال أشهر الانتفاضة، وكذلك لإقامة رباط وعي، وتوعية متبادلة، بين مختلف الشرائح الاجتماعية في المدينة، وخاصة تلامذة المدارس الابتدائية، في المناطق المحرّرة تحديداً. وبذلك فإنّ النشاط مظهر واحد من مظاهر مقاومة شعبية عديدة ومتنوعة، يمارسها المجتمع المدني الديري؛ ضدّ قوّات الاحتلال الأسدية، في المقام الأوّل؛ ثمّ في مواجهة القوى الظلامية والمتشددة داخل صفوف المعارضة، ثانياً.

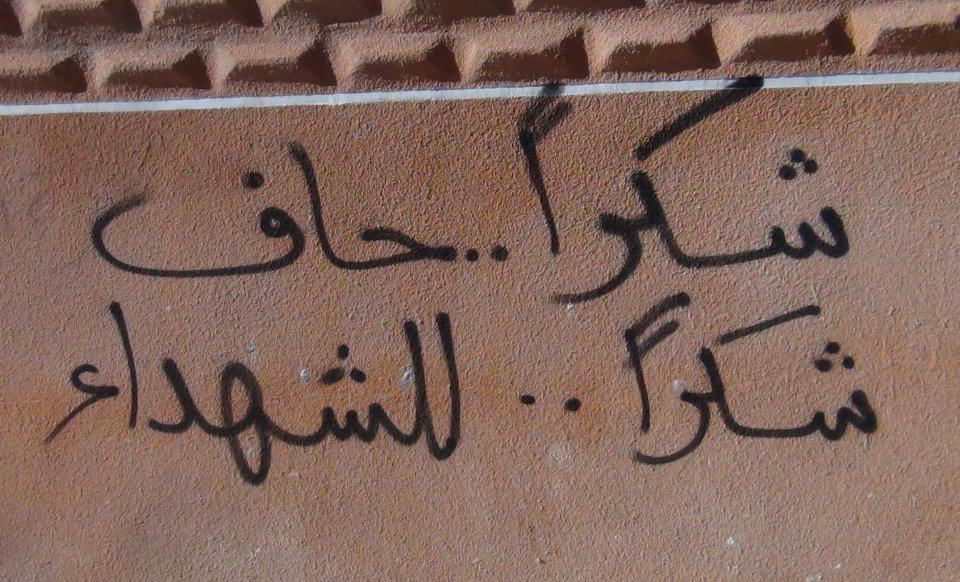

وليس أمراً عابراً أن تواظب هذه المدينة بالذات، على هذه الصيغة المحددة من المقاومة المدنية، الثقافية والتربوية والأخلاقية؛ إذا استذكر المرء أنّ المدينة ذاقت من أفانين وحشية النظام، وبهيمية أشدّ ضباطه حقداً وهمجية وطائفية، مقداراً هائلاً واستثنائياً، ردّاً على استبسال أبنائها في تكريم محافظة كانت إحدى أبرز بؤر المعارضة لنظام ‘الحركة التصحيحية’. الشهداء يتساقطون يومياً؛ والمدن والبلدات والقرى تُعاقَب جماعياً، فتُحرم من الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت والأدوية ولقاحات الأطفال؛ وتُغلق المدارس والكليات الجامعية، وتُعطّل الامتحانات؛ ويُمنع المواطنون من عبور الجسور، وما أكثرها على الفرات، لإعاقة التحاقهم بالتظاهرات؛ وتُحرق السجلات في دوائر الأحوال المدنية، للإيحاء بأنّ وجود المواطن ذاته يمكن أن يُطمس نهائياً؛ ويُقصف جسر المدينة المعلّق، ورمزها البصري والأيقوني الجميل؛ أسوة بأسواقها الشعبية العتيقة، التي تعبق بروائح التواريخ…

ورغم أنني ‘جزراوي’ بالولادة، لأنّ القامشلي مسقط رأسي؛ فإنني ديري الأب والأمّ والأصول العائلية، وللمدينة في ذمّتي الوجدانية حفنة سنوات حافلة، خصبة ومعطاءة وغنية، لا تُنسى. شهادتي في دير الزور ليست، مع ذلك، مجروحة تماماً؛ فهذه مدينة، على غرار الشام ربما: حبّها ذبّاح!