هل أتاك حديث الصور؟ – فاديا لاذقاني

فاديا لاذقاني

بطاقة

أنا قادمةٌ من كوكب يعجّ بأسئلة لا أجوبة لها . فيه لا يُصدَّق كلُّ ما يُقال، ولا يُقال كل ما يُصدَّق. في أضلاع ساكنيه، يُختزن جنون السؤال الملازم ليقظتهم والمنام. تحتفظ الأرض بأسرارها. لا تجيب الأغصان ولا الأرصفة. لا تُعنى بأغاني الانتظار أغبرةُ “ميكروهات” طلعة شورى، وما أسوار ساحة فرع السادات بمستجيبة لألم سكاكينه. لكن الانتظار واسعٌ لا ينتهي، كالنجوم.

أنا بنت السؤال المعرّش في جادّات المهاجرين وحديقة السبكي، وزوايا بيت شورى وشرفته وحيطانه.

الصمت حارس الخديعة. العيون تتحاشى التقاء نظراتها كي يكون. لا أحد يسأل الآخر هنا.

سنواتٍ تدوم التياثاتُ السيناريوهات الممعنة في الهذيان. ذات يومٍ، سيُنفخ في الصور وسيصعق من كُدِّس في الحفر الجماعية. ينهض الميتون “إعداماً” إثر كلمةٍ واحدة يلفظها “جنرالٌ” جائر. يوقظ كلُّ من “زوّجوه حوريةً” جارَه. تنبعث الضجة في سكون المقام النائم، منذ تكوّمت الأجساد، قبل أن تصير عظامها إلى رميم. حماة، حلب، دمشق، شمالاً وجنوباً. إنهم يلملمون قطعات أجسادهم، يلفون حولها أكفانهم البيضاء ثم.. على صوت النفير…بم..بم..بم.. جيش جرّار من الموتى- الأحياء، يتقدمون موكباً للحقيقة. كلٌّ يحمل شهادة تاريخ ولادته وتاريخ ومكان إعدامه واسمه.

الموت “العاديّ” لا يُصدق. فما يسعف الروح كي تصدق موت من ولده البطن نفسه الذي جاء بجسمها إلى الوجود؟ كيف بلا شاهدة ولا جثة؟

السؤال لاصقٌ شهيقاً وزفيراً.

صيدنايا/ السجن

هذه أول زيارة أرى فيها أخي الأكبر، بعد نجاته من تسع سنواتٍ في سجن تدمر. كان الاعتقاد يسود أنهم ينقلون قدماء المعتقلين لصيدنايا، سجن “الخمس نجوم”، كي يسترجع السجين هيئته البشرية، قبل إخلاء سبيله المحتمل الوشيك، بسنة، أقل أو أكثر. أمضى أخي وقت الزيارة يحاول اختلاس هنيهة تشرد فيها أمنا عن الانتباه، كي يبلّغني بحركات شفتيه خبر “ترويحهم” لأخينا عبد، الثاني في ترتيب العائلة بعده. لم أسأله بعد ذلك البتة كيف خطر على باله أن يقسو عليّ كل هذه القسوة، وهو يمرر يده على رقبته، بسرعة البرق، ليشير لي إلى “امّحاء” عبد من الوجود. في طريق العودة من صيدنايا، غار صدري عميقاً، وجثمت فوقه تلك الصخرة التي ستلازم حلّي وترحالي.

لكني لم أصدّق.

بيت الأمّ

بعد سنتين، في بيتنا في شورى المهاجرين، ستكون أول جملة يقذفني بها أخي المُحرَّر : “عبد، روّحوه”.

لم أصدق.

ألم يحدثنا كثيرون بخروج أبنائهم بعد خمس عشرة سنة، عشرين، ظنهم أهلهم من عداد الأموات؟ بل وأقاموا لهم طقوس العزاء، لماذا لا يكون أخي واحداً منهم؟

لا أقول لأمي شيئا. فرحتها المكتومة تفضح نفسها وهي تروي لنا كيف جاء الأمن. دقوا باب بيتنا وسألوها عن ابنها الغائب. بل وكرروا مجيئهم، ومازالوا يكررون. أسرَ لها بعض الجيران وأصحاب الدكاكين في الحيّ. أأشفق عليها أم على نفسي؟ أكنت أقل بؤساً منها؟ لا أدري، فداخلي أيضاً مابرح الأمل يعاود رقصه الشيطاني.

دمشق الواسعة

الرجلُ الملثم، الذي اقتادني أخي الأكبر إلى موعد معه في سوق الهال، كي أصدق الخبر، قال لي بوقارٍ وحسمٍ: “لا تسألي أكثر، إنها مغاليقُ لغة السجناء. نحن نعرف كل شيء” وقال: “آخر ما قاله أخوك، وقت قدموا لاقتياده الرابعةَ فجراً من مهجعنا في سجن المزة: “لا ينس من يخرج منكم حياً أن يبلّغ زوجتي: أرغب بـ “محمد” اسماً لطفلي القادم إن كان صبياً. وعند عتبة الباب الذي طواه وهو يُرى حياً للمرة الأخيرة أردف: “أوصيكم بأمي، سامحيني يا أمي”.

قبل أن يذهب الرجل الملثم أوصاني بحدّة: “هذا الموعد لم يكن له وجود في يومٍ من الأيام، لم أركما ولم ترياني”.

لم يكن الرجلُ الملثمُ الأولَ الذي رأيناه!

فتح الباب شابٌّ متجهم الوجه. أشار إلى صالة الانتظار وغاب زمناً. جلسنا، أخي وأنا، دون أن يدعونا لذلك.

قال أخي: جئتك بأختي تسمع منك فتصدق. أعرف من تدمر أنك كنت معه طيلة الأشهر الستة التي كانت الأخيرة في حياته في المزة. هل..

لم يدع الشاب أخي يكمل. وقف قائلاً بتشنج بالغ:

– لا أعرف عمّ تتكلم!

هذا الشاب كان صديقاً مقرّباً لأخي عبد من قبل. كان قد اعتقل هو الآخر لمدة سنة، ثم عاد إلى افتتاح مكتبه الهندسيّ.

أما الثالث، فلم نره بتاتاً!

بعد طريق طويل إلى بلدة (م) في آخر الدنيا، لم يفتح خلاله فاه واحدنا أنا وأخي. قالت لنا امرأةٌ فتحت الباب بعد انتظار دقائق :

– لا يوجد هنا أحدٌ بهذا الاسم!

في طريق العودة، كانت الجملة الوحيدة التي تلفظ بها أخي الأكبر، كعادته دون النظر إليّ مباشرةً:

– يا أختي، كفاك بحثاً وأوهاماً. لو شاهدتُه ماشياً على رجليه الآن أمامنا، لما صدقت أنه هو!

فرع المخابرات الجوية/ مكتب ع. د

خالي وصل بعد جهود كبيرة إلى مكتب مسؤولٍ كبير. نظر هذا إلى السجلّين أمامه، وقال بتجهم :

– الكبير في تدمر. الثاني لا تسألوا عنه بعد اليوم.

لم أصدق.

كفرسوسة/ أمن الدولة

كان مدير السجن عالماً بمعرفتي لاعتقال أخي الأول. حدث هذا قرب مكتبه، وكانت زيارةً مشهودة لها قصةٌ أخرى. بعد شهور. استدعاني المدير، ذات مساء، إلى مكتبه. آخر المقابلة قال لي :

– يبدو أن قصة أخويك قد أثرت عليك فعقَّدت وضعك.

أمضيتُ بقية الثلاث سنين وشهرين وعشرة من الأيام، التي قدروها كافيةً كمدة لاعتقالي، أتساءل : لماذا “خَرْبَط” وقال لي “أخويك” بدلاً من “أخيك”.

ولم أصدق.

فرع تحقيق السادات – الخطيب، مكتب الرائد “ت.ع.د”

أعادوني إلى الفرع الذي استلمني قبل ثلاث سنين وشهرين، قبل أن يسلمني إلى كفرسوسة. سأعرف بعد ذلك أن ذلك كان لإعادة التحقيق وطقوس المساومة قبل الحرية. مرةً أخرى، ثالثة، عاشرة، يجب أن تحكي عن أسرتك، إخوتك، وأجداد أجداد الذين خلفوك. لن أنسى نظرة الرائد، وملامح وجهه التي تغيرت، لحظة أجبته فيها بكل بساطة، عما يفعل أخي الثاني. سأتذكر فيما بعد كثيراً من المرات، ارتجافةً صغيرةً، خلتني لمحتها سريعاً، في عضلات وجهه. صمت هنيهةً، ثم سألني: منذ متى لم يزرك أخوك عبد؟

باريس- الشام

مهنة الأخ ومكان إقامته : …. المعاملات الإدراية لا تقبل الفراغات.

أخي كان شاباً في ريع الصبا وكان جميلاً. كانت له أيضاً مهنة اسمها الهندسة. الشام وأمه كانتا حبيبتيه. لم يدع له العسف نصيباً كي يضيفَ إليهما ابنَه الذي سيولد بعد سبعة أشهرٍ من اختفائه. أغيثيني يا أفعال لغات العالم. أنجديني ما أكتب في خانة المهنة والمكان. أنشودة الرجاء اليائس: كان لي أخ يلعب. ابتلعته حفرةٌ كبيرةٌ في مكان ما من سوريا، أواخر شهر ديسمبر عام 1983 تقريباً. ماذا أكتب في الخانات الإدراية؟ فأخي مازال حياً في دائرة الأحوال الشخصية.

لم يكن لي أن أصدق، لو لا أن أتاني حديث الصور.

حديث الصور

زوجة أخي انتظرته بكل صبر وحب ما ينوف عن ثمانٍ من السنين. لا بد أنها “تيقنت” من خبر موت زوجها بطريقة ما، قبل أن تعلن انفصالها وتبدأ بعمليةِ الطلاق – بحكم الهجران!- أولِ رصاصة تخترق جدار انتظار أمي الكتيم. ليس لي سوى زوجة أخي. لعلّه قال لها شيئاً قبل سعيه إلى الصليب. عساها تنقل لي يقينها.

أودعتُ خشيتي وهدير قلبي أعمق عميق داخلي. يا ما خشيت هذه اللحظة وحسبت لها عظيم الحسابات. سألتها كالعابد ف محرابٍ، يتضرّع إلى إلهه.

– قلبي صدّقَ بعد ثماني سنوات. قالت بتجلد وهدوء. وكان هذا كل جواب لها.

أمعنتُ في إلحاحي. رأيتُ نظرات الإشفاق في عينيها. حدثتْني عن المظروف الكبير الأصفر. أدارت رأسها كي لا أرى انحدار دموعها.

– أخوك سلّمني هذا المظروف قبل أسبوع من غيابه. قالت وعيونها ساهمة في العماء.

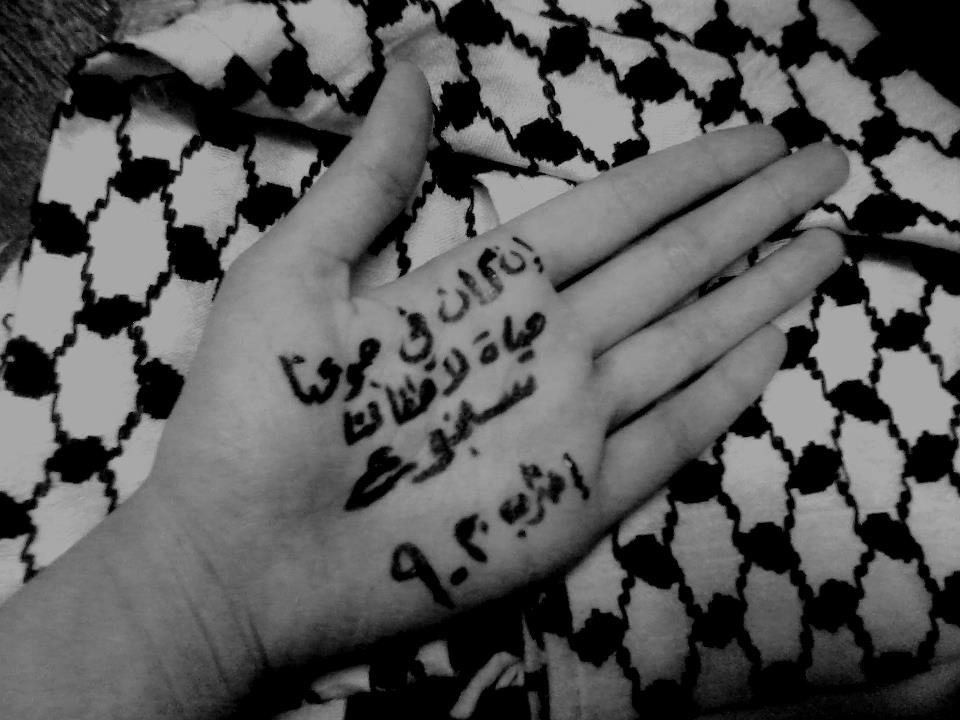

في المظروف صورٌ مكبرة بالأبيض والأسود. كتلك التي تضعها الأسر ل.. ل.. ل..للشهداء. كان عددها ستاً من الصور. سهم اخترق أضلاعي واستقرّ فيها. رأيت أخانا يذهب خصيصاً للمصور، ويجعل من صوره ستّ نسخ. عدَّنا من دونه فنحن أربعة إخوة.. لزوجته بجنينها ذي الشهرين خامسة. و لأمّنا سادسة. لم يخطر على بالي يوماً أن أقول إنه العدد السائد في استخراج الصور في الشام.

هذه المرّة، ركَنَ أخي “عبدُ”، بكلّ حنانه، كمَانَه وعُودَ الأب جانباً. غنّى متمايلاً من طربٍ وَوَلِهٍ، كعبد الباسط، آخرَ آيةٍ من سورة البقرة. ثم همس لي أن صدّقي، واختفى بين الغمام. فكان أن صدّقت!

هامش :

كُتب هذا النص، إلا كلماتٍ منه، منذ سنوات عدة. أُعيدت كتابته منذ شهرين ونصف الشهر، مع الكلمات الناقصة.

فادية لاذقاني. أيلول 1995. آب 2012

خاص – صفحات سورية –

اللوحة للفنان السوري بشار العيسى