هل تنجو الثورة من الحرب؟/ عمر قدور

منذ سنة، عندما صار بارزاً ثقل المجموعات الإسلامية المسلحة، راحت الشكوك تتزايد إزاء مآل الثورة السورية. النقاش حول هذا الموضوع لا يقتصر على نظرة الخارج إلى ما يحدث في سوريا، هو بالأحرى نقاش متجدد في داخل أوساط الناشطين كلما قامت تلك الجماعات بفعل يسيء إلى صورة الثورة، وأيضاً كلما حققت نصراً في معركة ضد النظام. في المجمل، لا يوجد تيار غالب يدعو إلى إقصاء الإسلاميين، ولا يوجد تيار غالب يدعو في المقابل إلى تبنيهم؛ مجريات الحرب هي التي تحدد الموقف منهم مع كل معركة.

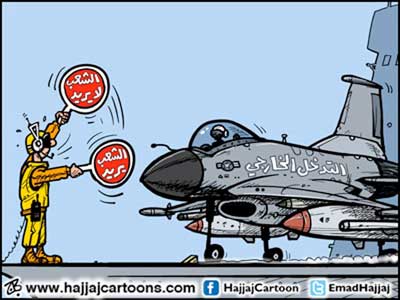

بدءاً من هذا التمييز، ربما ينبغي مقاربة الحالة السورية المركبة، والتي تُختزل استسهالاً تحت مسمى الثورة، كما يُختزل الجانب المقابل تبسيطاً تحت مسمى النظام. مجريات الحرب شأن آخر، فالثورة جزء من الحرب الدائرة سواء على الصعيد العسكري أو المدني، لكنها لا تسيطر سوى على كتلة متناقصة من المجموعات العسكرية التي تقاتل النظام، على العكس من العبء الأكبر الذي تتحمله على الصعيد المدني. النظام بدوره صار جزءاً متضائلاً من الحرب، وإن أبقى عليه حلفاؤه في صدارتها، وكما يعلم الجميع فإن الإدارة المباشرة للعديد من المعارك الحيوية لم تعد لقواته، بل أصبح الحلفاء يقررون معاركهم الخاصة ويديرونها بمفردهم. بالأحرى، كان النظام بلا إستراتيجية قتال حتى أتوا ووضعوها وبدأوا بتنفيذها، أما على الصعيد المدني فلا شك أنه تخلى عن الكثير من مسؤولياته، بحكم إمساكه بمؤسسات الدولة على مذبح بقائه فقط.

لعلنا لا نأتي بجديد إذا قلنا إن الساحة السورية تشهد عدة حروب دفعة واحدة، فالكثيرون يتحدثون الآن عن الحروب بالوكالة التي تُخاض على الساحة السورية. المشكلة أن هذه المعلومة تُنسى تماماً عندما تُعد التقارير الدولية عن الانتهاكات المرافقة للحرب، وتُنسى أيضاً عندما ينشغل الإعلام بالحديث عنها، فتُنسب أفعال بعض المجموعات إلى الثورة؛ تلك المجموعات التي تُنسب في مناسبات أخرى إلى تنظيمات عالمية أو إلى دول ومصالح إقليمية. المشكلة أيضاً أن السوريين أنفسهم، تحت ضغط الحرب، لا يميزون دائماً بين المجموعات ذات الأجندة الوطنية والمجموعات التي تدير معاركها وفق رغبات مموليها، وتنسحب من بعض المعارك وفق الرغبات ذاتها.

بوسعنا القول بأن مقتضيات الحرب قد تغلبت على مقتضيات الثورة، الأسباب معروفة لأن النظام قد أعلن الحرب الشاملة منذ البداية، وسيكون مفهوماً أن يتعزز مفهوم الحرب في الطرف المقابل. إلا أن اضطراب الاهتداء يتجلى في الأوساط المؤيدة للثورة بعدم التفريق بين مقتضيات الحرب وتحالفاتها الاضطرارية أحياناً ومقتضيات الثورة بمثُلها الأخلاقية والوطنية معاً. عدم التفريق هذا جرّ سوءاً من الفهم لدى شريحة كبيرة من السوريين، إذ بدت الحرب تجسيداً للثورة، لا خياراً مقيتاً بطبيعته، ومن ثم تحملت الثورة وزر كافة موبقات الحرب.

أحد التوصيفات التي يرفضها السوريون حتى الآن نعت ما يجري بـ»الحرب الأهلية»، وهم بذلك ينطلقون من الشعارات التي رفعتها الثورة والتي لا يمكن التشكيك بوطنيتها. إلا أن إنكار الحرب الأهلية لا يستقيم مع واقع وجود طرفين سوريين يقتتلان في حرب لا أفق لتسوية فيها، بل تدلل بشاعة المجازر التي ترتكبها بخاصة قوات النظام على أنها حرب إبادة ممنهجة، وهي السمة الأهم للحروب الأهلية، مثلما يدلل الخطاب الطائفي لبعض خصوم النظام، وحتى الدعوات إلى النيل من بيئته الحاضنة على الغوص في الحرب الأهلية التي أرادها النظام، وإن لم يمتلك هذا الخطاب أدواته التنفيذية. أي أننا في مواجهة تناقض حاد بين الوطنية المفترضة للثورة والواقع الذي يعاني أشد أنواع الانقسام المجتمعي، القلة التي تنبهت مبكراً إلى التناقض دفعت لحله بمقولة أن «الأكثرية لا يمكن إلا أن تكون وطنية»، غير أن هذه المقولة، وإن كانت صحيحة على المدى التاريخي البعيد، قد لا تصح بالقدر نفسه في أوقات الأزمات.

على صعيد متصل، صار واضحاً تماماً بروز ظاهرة أمراء الحرب، كظاهرة لا تقتصر على الساحة السورية وإنما شهدها العديد من الحروب المماثلة. هذه الظاهرة قامت في سوريا على تجارتين؛ الأولى هي ظاهرة المتاجرة بالدين كسبيل لاستقطاب التمويل الخارجي، وثانيتها استخدام التمويل القادم ضمن تجارة الحرب الداخلية، ولا تخلو الأخيرة من صفقات مشبوهة مع النظام نفسه. هنا نميز بين المجموعات القائمة أصلاً على الأيديولوجيا الجهادية، كتنظيم النصرة التابع للقاعدة، وتلك التنظيمات التي ترفع لواء الإسلام لأغراض نفعية مباشرة، ومن الخطأ الظن بأنها تمثّل الإسلام المحلي المعتدل، فهي على الأغلب لا تمثل سوى مصالح أمرائها، ولم تلعب حتى الآن دوراً أساسياً في المعارك بخلاف جبهة النصرة التي تملك مشروعاً أيديولوجياً متماسكاً وصريحاً ولا يدّعي الانضواء تحت المشروع الوطني السوري. هذه الحالة من الفوضى «الإسلامية» سهلت على النظام اختراق تلك المجموعات، والاختراق الأكبر الذي ظهر للعيان مدعّماً بالأدلة هو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».

ضمن الواقع المعقد لجأ البعض إلى انتقاد الحرب برمتها، ولا شك أنه انتقاد أخلاقي معتبر إذا كان قائماً على مبدأ نبذ العنف بالمطلق، لكنه غير واقعي في الحالة السورية عندما يُحمّل الطرف الأضعف «الثورة» مسؤولية الحرب، وغير واقعي أيضاً إذ يطالبها بالرجوع عن خيار الحرب، لأنها أصلاً لم تملك خيار وقوعها ولا تملك خيار إنهائها الموجود أولاً في جعبة رعاة النظام. لكن، ربما يكون أكثر واقعية في المقابل أن يتم بحث السبل التي لا تغرق فيها الثورة في الحرب، أي لا تكون الأخيرة خاتمة للثورة، ولا تصبح الحرب الداخلية والحروب بالوكالة هي الغالبة لأنها كفيلة بالقضاء على المشروع الوطني ككل. هي مهمة شاقة بالتأكيد، إن كانت لا تزال ممكنة، والبدء بها يقتضي مواجهة الواقع بشجاعة، ومن ذلك مواجهة تعقيدات الحرب وتلويناتها، وتحالفاتها وممارساتها القذرة، بكل وضوح وشفافية، وإزالة الالتباس القائم بين الثورة كأصل، كان يجمع تطلعات غالبية السوريين، والحروب التي تشتتهم أو تجمع بعضهم في تحالفات مؤقتة.

الحرب مقيتة، وفي جميع الحالات التي اضطرت فيها الثورات إلى الحرب فقدت من رصيدها الأخلاقي. ما لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان هنا أن الحرب كانت دائماً وسيلة القوى التي تحاول إعاقة التاريخ، ولو لم تكن كذلك لانتصرت جميع الثورات بانقلابات بيضاء أو تداول سلمي، باختصار لما دفعت البشرية الثمن الباهظ من الدماء الذي دفعته عبر تاريخها. لكننا، إذ نتحدث عن ثورة ديموقراطية، لا يجب أن نتجاهل ذلك التناقض بينها وبين الحرب، وعندما تقع تحت طائلتها يصبح من الضرورة بمكان ألا تتطبع بطبائعها. إن واحداً من أهم الاستحقاقات التي يواجهها السوريون أن تنجو الثورة من الحرب، التفريق المفهومي بينهما بات ضرورة لفهم الواقع المركّب، وبخاصة لئلا تبدو الثورة موجودة على الصعيد النظري وحسب. ذلك يتطلب أيضاً الإقرار بأن الثورة فقدت من بريقها الأخلاقي، من دون أن تُعدّ الحرب ذريعة لاستنفاده، ومن دون أن يحصل أحد على صك براءة لمجرد انتمائه إليها.

من غير المؤكد أن تنجو الثورة من الحرب، إلا أننا نستطيع البناء على كونها ماضية في تحطيم وتعرية الكثير ممن حاولوا حرفها عن هدفها أو استغلالها لأجندات خارجة عنها؛ طالما بقيت هكذا سيبقى التفاؤل مشروعاً.

المستقبل