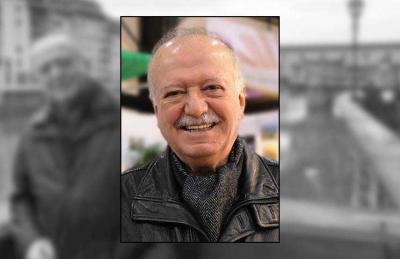

هل نحن مستعدّون للموت لإنقاذ الماضي؟/ أليكس جوفي

للحفاظ على الماضي أثمانه. يعتقد الجزء الأكبر من العالم أنه للماضي قيمة جوهرية مجسَّدة في قوانين وتنظيمات تعاني من نواقص في حماية المعالم التاريخية والأثرية.

تؤمّن المساهمات ورسوم الدخول والضرائب المال لتسديد كلفة صيانة الصروح من معبد بارثينون إلى جرس الحرية. عند شقّ الطرقات السريعة، يجري تحويل مسارها للإبقاء على المعالم التاريخية أو تُدمَّر هذه المعالم. وتتسبّب الحفريات الأثرية بإبطاء ورش البناء في كل مكان. لكن هل نحن مستعدّون للقتل أو الموت من أجل الماضي؟

ليس السؤال عبثياً بقدر ما يبدو عليه. ينهب الثوّار السوريون وأنصار نظام الأسد المواقع الأثرية. ويمارس الإسلاميون في مالي تدميراً منهجياً ومنظّماً لأضرحة الاولياء المسلمين في تمبكتو. وتتجدّد التقارير عن دعوات يطلقها الإسلاميون في مصر لتدمير الأهرامات لدوافع دينية. على الغرب أن يفكّر ملياً في السؤال، ما الذي يمكن فعله ويجب فعله للدفاع عن المواقع الأثرية والتاريخية؟

تكثر النتائج غير المقصودة. فالتدمير في تمبكتو كان النتيجة المباشرة للتدخّل السيئ التخطيط دعماً للثورة الليبية ضد معمر القذافي. وقد تفشّت مفاعيل الثورة الآن في أفريقيا، مع كمّيات لا تحصى من الأسلحة، ما أدّى من جملة أمور أخرى إلى حدوث الانقلاب في مالي، والذي أطلق يد الإسلاميين في الصحراء الكبرى فعاثوا خراباً وفساداً في تمبكتو. كما أن التدخّل في ليبيا أطلق العنان لنهب المواقع الأثرية والمتاحف في ذلك البلد، وقد نفّس الإسلاميون المحليون عن غضبهم بتدمير مقبرة للجنود البريطانيين تعود إلى الحرب العالمية الثانية فضلاً عن مواقع أخرى.

والأمر نفسه حصل في العراق، ويتكرّر الآن في مصر وسوريا؛ فمع زوال الحكم القمعي أو إضعافه، عاد السكّان إلى مزاولة ممارساتهم التقليدية في التنقيب في المواقع الأثرية بحثاً عن أغراض يمكن بيعها. وازدادت أيضاً الدعوات العقائدية لتدمير الماضي. فقيام حركة “طالبان” بتدمير تماثيل بوذا العملاقة في باميان، وما يحصل الآن من تدمير في تمبكتو، خير دليل على أنها ليست مجرّد تهديدات فارغة.

لكن ما الذي يمكن فعله عملياً؟ وجّه المجتمع الدولي من طريق “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” (الأونيسكو)، دعوات إلى الإسلاميين في مالي لوقف هجماتهم، كما دعا إلى المحافظة على مدينة حلب القديمة في سوريا، إلا أن هذه المناشدات لم تلقَ بالتأكيد آذاناً صاغية. وصنّف النائب العام في محكمة الجنايات الدولية الهجمات في مالي في خانة جرائم الحرب. وأصدر المؤتمر العالمي للآثار بياناً صحافياً صاغه بعبارات حادّة النبرة.

إلا أن جل ما تحقّقه هذه الخطوات هو إراحة الضمائر المجروحة للأكاديميين والبيروقراطيين الغربيين. لقد هدّد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الإسلاميين في مالي، إلا أن إمكان التدخّل العسكري في تمبكتو – لإنقاذ شعبها أو معالمها أو السبعمئة ألف مخطوطة التي تعود إلى القرون الوسطى – لا يزال مستبعداً. وهو شبه مستحيل في سوريا. لكن التدخّل العسكري يبدو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المعالم الأثرية.

هل هذا التدخّل أمر مستحب؟ تمرّ العقيدة التي راجت في السنوات الأخيرة تحت عنوان “مسؤولية الحماية”، بأوقات عصيبة، بسبب التكاليف الباهظة التي تترتّب عن التدخّل في أماكن على غرار سوريا. في ليبيا، لم يكن بالإمكان تطبيق نسخة خفيفة من هذه العقيدة لولا القوة الجوية الأميركية، ومع ذلك فشل التدخّل في إحكام الطوق على الكميات الهائلة من الأسلحة التقليدية التي كان القذافي يمتكلها، بما في ذلك صواريخ أرض-جو المحمولة.

في ليبيا، كما في العراق، كانت الخسائر في الأرواح البشرية واسوداد آفاق المستقبل السياسي من خلال تمكين الإسلاميين، متوقّعة تماماً كما كان تدمير المواقع الأثرية والتاريخية متوقّعاً. بيد أن الحكومات والأكاديميين الغربيين لا يزالون غير مستعدّين للقبول بأن هذه الممارسات هي نتيجة مباشرة للتدخّلات الإنسانية (والسياسية، في حالة مصر) التي دعموها. المفارقة هي أن هذا الصمت يبدو وكأنّه تكرار للتصريح الشهير الذي أدلى به وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد لدى تبليغه عن أعمال النهب في بغداد: “من الطبيعي أن تحصل أمور غير مناسبة. هكذا هي الحرية، والأحرار يرتكبون الأخطاء والجرائم والأشياء الرديئة”. في سوريا، الدمار هو نتيجة عدم التدخّل.

مسؤولية مَن إذاً الحفاظ على الماضي؟ لطالما انقسم علماء الآثار بين رأيَين. فقد اعتبروا، من جهة، أن الماضي ملكٌ لجميع البشرية، وشجبوا في هذا الإطار القوميين الذين يستغلّون المعالم الأثرية، مثل البارثينون، ويستخدمونها رموزاً. ومن جهة أخرى، دعموا، بدافع النزعة الأخلاقية، والشعور المناهض للإمبريالية، والمحسوبيات، المطالبات الوطنية بإعادة الآثار.

ولدى علماء الآثار أيضاً سجل متفاوت في إدانة تدمير المواقع الأثرية. فعندما تعرّض متحف بغداد للنهب خلال الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، انتُقِدت الولايات المتحدة بشدّة لسماحها بارتكاب جريمة ثقافية غير مسبوقة أو لارتكابها هذه الجريمة. وعندما يدمّر العراق أو الصين أو أي بلد آخر – حيث يأمل علماء الآثار في الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى المواقع الأثرية – معالم أثرية، ويغمرون الوديان بالمياه لبناء خزّانات أو يدمّرون أحياء تاريخية في المدن لتشييد قرى أولمبية، تُخنَق أصوات الانتقادات، هذا إذا سُمِعت أي انتقادات في الأصل. موقفهم فاضح بقدر مواقف الحكومات.

لكن هل يستحق الماضي أن نَقتُل ونموت من أجله، لا سيما إذا كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذه؟ أظهرت أحداث باميان أن الاستعداد لتدمير المواقع الأثرية، باسم الأيديولوجيا أو المنفعة المادية، يُخفي استعداداً لتدمير الشعب للأسباب عينها. إلا أن أي تدخّل في مالي، حتى لو كان باسم شعبها، سوف يُدرَج في خانة الإمبريالية، ولا شك في أنه سيُنظَر إليه بأنه “حرب (أخرى) ضد الإسلام”. ومن الواضح أن التدخل العسكري غير وارد في بلدان مثل مصر. فما هي الوسيلة المتبقّية؟ العقوبات الاقتصادية التي تؤدّي إلى تجويع شعب يعاني أصلاً من البؤس؟ أم فرض عقوبات سياسية على القادة الإسلاميين الذين يعتبرون أنهم يتصرّفون بتوجيه إلهي؟

لقد حمل الربيع العربي معه مرحلة إضافية من مراحل الاندثار الواسع النطاق للآثار في القرن الحادي والعشرين، والذي يُحدث تحوّلاً في العالم القديم. لكن بعد تجاوز مستوى الغضب الذي يُشبع الرضا الذاتي، ليست الخيارات المتاحة للتحرّك من أجل الحفاظ على الماضي واضحة على الإطلاق. فإنقاذ الفتات في المستقبل قد يكون الخيار العملي والأخلاقي الوحيد.

عالم آثار ومؤرّخ – عن spiked (مجلة الكترونية بريطانية)

ترجمة نسرين ناضر

النهار