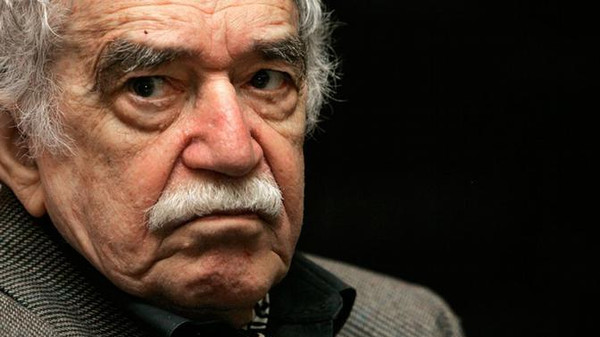

وداعا غابرييل غارسيا ماركيز

رحيل غابرييل غارسيا ماركيز… روائي أميركا اللاتينية وساحرها

بيروت ـ وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الحداد لمدة 3 ايام على وفاة الروائي العالمي غابرييل غارسيا ماركيز.

وتوفي ماركيز، صاحب رواية “مئة عام من العزلة” والحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، أمس الخميس في مكسيكو سيتي عن 87 عاماً.

ورحل ماركيز في بيته في مكسيكو سيتي كما قال مصدر مقرب من عائلته، بعد أسبوع من عودته إلى البيت من المستشفى حيث كان يعالج من نوبة التهاب رئوي.

وأكد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وفاة ماركيز، الذي يشكّل بالنسبة لكولومبيا جزءاً لا يتجزّأ من هويتها.

وكان ماركيز، الذي يعرف لدى الملايين بلقب “غابو”، يعيش برفقة زوجته مرسيديس بارشا في المكسيك منذ فترة بعيدة في أجواء منعزلة لم تكن تخلو من مشاركات نادرة في بعض النشاطات الثقافية.

ويعتبر الكاتب الكولومبي، الذي بدأ عمله مراسلا صحافيا، واحداً من الكتّاب الأكثر احتراماً وتأثيراً في جيله، وقدّم مساهمة كبرى في إغناء فن السرد الروائي في العالم.

وكافح لسنوات كي يصنع اسمه كروائي على رغم أنه نشر قصصاً ومقالات وروايات قصيرة عدة في الخمسينات والستينات أشهرها “عاصفة الأوراق” و”ليس لدى الكولونيل من يكاتبه”.

وحقق اسمه كروائي على نحو ملفت للانتباه في روايته “مئة عام من العزلة” والتي نال شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967، وباعت أكثر من 50 مليون نسخة في أنحاء العالم وأعطت دفعاً لأدب أميركا اللاتينية.

وفي الرواية، التي نال عنها جائزة نوبل للآداب، يمزج ماركيز الأحداث المعجزة والخارقة بتفاصيل الحياة اليومية والحقائق السياسية في أميركا اللاتينية. وقال ماركيز إنه استلهم الرواية من ذكريات الطفولة عن القصص التي كانت ترويها جدته التي يغلب عليها التراث الشعبي والخرافات، لكنها قدمت أكثر الوجوه استقامة.

وولد ماركيز في السادس من آذار (مارس) عام 1927 في بلدة أراكاتاكا في مقاطعة (ماغدالينا) الكولومبية، والتي أصبحت النموذج لبلدة ماكوندو، البلدة المحاطة بأشجار الموز على سفح جبل سييرا نيفادا في “مئة عام من العزلة”.

أرسل غابرييل إلى مدرسة داخلية في بارانكويلا، واشتهر هناك كونه صبيًا خجولاً ويكتب قصائد ساخرة و يرسم رسومًا هزلية، ولقب حينها بين زملائه بـ «العجوز» كونه كان شخصًا جادًا وقليل الاهتمام بالأنشطة الرياضية. وعلى رغم شغفه بالكتابة، إلا أن غارسيا ماركيز استمر في دراسة القانون عام 1948 إرضاءًا لوالده.

وخلال زيارة لوالديه في مدينة سوكر الكولومبية، تعرف غارسيا ماركيز الى ميرسيدس بارشا، وكان حينها لايزال طالبا، ثم تطور التعارف الى وعد بينهما على الزواج، وهو في عمر 13 سنة، وحين أنهى دراسته في عام 1958 تزوجها وبعد عام واحد انجبا ابنهما الاول رودريغو، الذي أصبح فيما بعد مخرجًا سينمائيًا، وبعد ثلاث سنوات، انجبا ابنهما الثاني غونزالو، مصمم غرافيك مقيم في المكسيك.

أحيا ماركيز، سحر أميركا اللاتينية وتناقضاتها المجنونة في أذهان الملايين، وأصبح رائداً للواقعية السحرية وأحد المدافعين الرئيسيين عنها، وهي تقوم على مزج عناصر خيالية في تصوير الحياة اليومية التي جعلت الاستثنائي يبدو روتينياً إلى حد ما.

ويقول ماركيز إن هذا الأسلوب يجمع بين “الأسطورة والسحر وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة”.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحه جائزة نوبل في عام 1982، إن ماركيز “يقودنا في رواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع”.

وبيعت أعمال ماركيز، أكثر مما بيع كل ما نشر بالإسبانية باستثناء الكتاب المقدس. إذ بيعت أكثر من 50 مليون نسخة من روايته “مئة عام من العزلة”، التي ترجمت إلى أكثر من 25 لغة.

ومن أعماله المشهورة الأخرى “خريف البطريرك” الصادرة عام 1975، و”قصة موت مُعلن” عام 1981، و”الحب في زمن الكوليرا” التي صدرت عام 1986، ومن كتبه الحديثة “عشت لأروي” و”ذاكرة غانياتي الحزينات”. وترجمت معظم أعماله إلى لغات عدة منها العربية.

وتعتبر العزلة الموضوع الرئيسي لعدد من أعمال ماركيز، وليس فقط “مئة عام من العزلة” الذي يعتبر من أهم الأعمال في تاريخ اللغة الإسبانية. وحمل خطاب قبوله جائزة نوبل للآداب عام 1982، عنوان “العزلة في أميركا اللاتينية” وقال فيه إن “تفسير واقعنا من أنماط عدة، وليس من خلالنا نحن، يجعلنا فقط نشعر في كل مرة وكأننا غرباء عن عالمنا، ونصبح أقل حرية وأكثر وحدة في كل مرة”.

الكلمات الأخيرة لغابريل غارسيا ماركيز

بيروت – “الحياة”

كتب الروائي غابريل غارسيا ماركيز رسالة وداع الى القراء ووضع فيها وصيتة إلى الناس حين ادرك أن الموت قريب بعدما علم أنه مصاب بالسرطان، وهنا نص الرسالة:

“لو شاء الله أن يهبني شيئا من حياة أخرى، فإنني سأستثمرها بكل قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني حتما سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمثله، بل لما تعنيه. سأنام قليلاً، وأحلم كثيراً، مدركاً أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور.

سأسير فيما يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الجميع نيام. لو شاء ربي أن يهبني حياة أخرى، سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقاً متى شاخوا، من دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق. للطفـل سأمنحه الأجنحة، لكنني سأدعه يتعلم التحليق وحده. وللكهول سأعلمهم أن الموت لا يأتي مع الشيخوخة، بل بفعل النسيان.

تعلمت منكم الكثير أيها البشر. تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل، غير مدركين أن سر السعادة يكمن في تسلقه. تعلمت أن المولود الجديد حين يشد على أصبع أبيه للمرة الأولى فذلك يعني أنه أمسك بها إلى الأبد. تعلمت أن الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين يجب أن يساعده على الوقوف.

تعلمت منكم أشياء كثيرة، لكن قلة منها ستفيدني، لأنها عندما ستوضع في حقيبتي أكون أودع الحياة.

قل دائماً ما تشعر به، وافعل ما تفكر فيه. لو كنت أعرف أنها المرة الأخيرة التي أراكِ فيها نائمة لكنت ضممتك بشدة بين ذراعي ولتضرعت إلى الله ليجعلني حارساً لروحك. لو كنت أعرف أنها الدقائق الأخيرة التي أراك فيها، لقلت “أحبك” ولتجاهلت، بخجل، أنك تعرفين ذلك. هناك دوما يوم الغد، والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل الأفضل، لكن لو أنني مخطئ وهذا هو يومي الأخير، أحب أن أقول كم أحبك، وأنني لن أنساك أبداً.

لأن الغد ليس مضموناً، سواء لشاب أو مسن، ربما تكون في هذا اليوم المرة الأخيرة التي ترى فيها أولئك الذين تحبهم، فلا تنتظر أكثر. تصرف اليوم لأن الغد قد لا يأتي ولا بد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة، أو عناق، أو أنك كنت مشغولاً كي ترسل لهم أمنية أخيرة. حافظ بقربك على من تحب، أهمس في أذنهم أنك في حاجة إليهم، أحببهم واعتن بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات، مثل: أفهمك، سامحني، من فضلك، شكراً، وكل كلمات الحب التي تعرفها، لن يتذكرك أحد من أجل ما تضمر من أفكار، فاطلب من الرب القوة والحكمة للتعبير عنها وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم مهمون لديك.

قل ما تشعر به وافعل ما تفكر فيه.

الحياة تمنحنا الفرصة دائماً أن نفعل الافضل.

يجب أن تندم على الوقت الذي لم تجد فيه فرصة لابتسامة”.

ماركيز … “والسبق” العربي/ عبده وازن

يتباهى بعض الناشرين العرب في أنهم باتوا يسبقون الدور الأجنبية في نقل بعض الكتب الى العربية ولا سيّما الروايات الصادرة في أميركا اللاتينية. حصل هذا السبق أكثر من مرّة وصدرت كتب كثيرة في ترجمتها العربية قبل أن تصدر مثلاً في الترجمة الفرنسية أو الانكليزية أو الألمانية. وقد تكون “مذكرات” غابرييل غارسيا ماركيز التي صدرت لها ترجمتان عربيتان بعيد صدورها باللغة الأم، واحدة في دمشق وأخرى في القاهرة، خير دليل على السبق الذي بات يحرزه بعض الناشرين العرب في حقل الترجمة العالمية. وقد سبق الناشران العربيان هذان الناشرَ الفرنسي الذي أصدر للتوّ الترجمة الفرنسية للمذكرات.

إلا أنّ الظاهرة هذه ليست سليمة على رغم طابعها “الايجابي” الذي يتجلّى في سرعة الترجمة والنشر. فالدور العربية في معظمها لا تلتزم قوانين الترجمة ولا تدفع الحقوق للكاتب ولا لناشره الأول. وهذه البادرة تسيء الى الكتاب مقدار ما تسيء الى الكاتب نفسه ليس ماديّاً فقط بل معنوياً أيضاً. فالترجمة والنشر هنا يصبحان نوعاً من القرصنة التي كثيراً ما تسيء الى حركة النشر وحركة التأليف وربّما الى “معنى” القراءة بدورها. ولا يحتاج الناشرون العرب الى من يذكّرهم بميثاق النشر العالمي وما يفترض أو يقتضي من شروط.

وإذا ظنّ المترجمون العرب أنّهم أسرع في الترجمة من نظرائهم الفرنسيين أو الانكليز وسواهم فهم مخطئون حتماً. فحركة الترجمة في أوروبا والتي استطاعت أن تتفوّق على مثيلتها في الولايات المتحدة الأميركية وفق بعض التقارير، تشهد حالاً من الازدهار اللافت لا من خلال مرافقتها آداب الشعوب بسرعة وجدّية فقط وانما عبر الالتزام الثقافي الذي تعتمده مؤدّية خدمة حقيقية للكاتب والناشر والقارئ في آنٍ واحد. فالترجمة ليست مجرّد نقل نص من لغة الى أخرى مقدار ما هي حوار ثقافي بين لغة وأخرى، بين كاتب وقارئ وبين ناشر وجمهور. وقد وجب احترام الترجمة حتى التقديس” في أحيان كونها عملاً نبيلاً لا يقل إبداعاً عن الكتابة نفسها.

سبق الناشران السوري والمصري إذاً الناشرَ الفرنسي في ترجمة مذكرات غابرييل غارسيا ماركيز وعنوانها “عشت لأروي” وحققا “ضرباً” تجارياً لا ثقافياً على رغم أنهما لم يروّجا لهذه الترجمة. ولولا بعض المقالات التي صدرت في صحف ومجلات عربية لما علم القارئ السوري والمصري بها أولاً ثم القارئ العربي الذي غالباً ما يجهد للحصول على كتاب صادر في بلد “شقيق”. أما في باريس فبدا صدور “مذكرات” ماركيز أخيراً حدثاً ثقافياً وأدبياً عظيماً يخصّ القراء قبل أن يكون فعلاً تجارياً يخصّ الناشر. فالإعلانات عن “المذكرات” ملأت الصحف والمجلات، واحتلت اغلفة الكتاب وصور ماركيز واجهات المكتبات وبعض اللوحات الاعلانية في المترو والشوارع. ناهيك بما خصّصت له الصحافة من صفحات ومقالات بدت كأنها تحتفل به احتفالاً من غير أن تتخلّى عن الموضوعية والرأي النقدي.

لم تتأخّر الترجمة الفرنسية عن الصدور إلا لما يتطلّب فعل النشر من انجاز للعقود واحترام للحقوق ووضع خطة للترويج الإعلامي والتوزيع… فالناشر الفرنسي يعلم تمام العلم ماذا ينشر أو كيف عليه أن ينشر كتاباً مؤلفه هو ماركيز صاحب “مئة عام من العزلة” هذه الرواية وصفها ميلان كونديرا، في مقال له كتبه حديثاً في مناسبة صدور “المذكرات”، بالعمل “الباهر” و”التخيل الحر”، وقال ان “كل جملة فيها تبرق بالفانتازيا، كل جملة فيه مفاجأة ودهشة”. أدرك الناشر الفرنسي – على خلاف الناشرين العربيين – أن كتاب “المذكرات” حصيلة سنوات من الصمت والانقطاع، عاش فيها ماركيز تجربة المرض الذي ظلّ غامضاً ولم يعلن عنه صراحة. أدرك الناشر الفرنسي أيضاً أن حياة ماركيز وأعماله البديعة تتقاطع في هذا الكتاب وأن المذكرات تنسج ما يشبه الوثيقة التي تشهد على كولومبيا في تاريخها الحديث، سياسياً واجتماعياً و”بشرياً”، وعلى تقاليدها وعاداتها… من خلال ذكريات ماركيز الشخصية التي لا تقل طرافة وسحراً عن أجوائه الروائية.

ترى هل علم الناشران العربيان أن “المذكرات” نفدت فور صدورها في كولومبيا والمكسيك وبعض العواصم الأميركية – اللاتينية، وأن ناشرين “قرصنوها” للفور وأن حراسة شديدة أقيمت حول أحد المستودعات في مكسيكو خشية أن تسرق النسخ؟

قد يحتاج الناشر العربي الى من يذكّره ببعض الكتب التي ينشرها من دون أن يعلم أنها كتب مهمة وأنها قد تدر عليه المال الذي يطمع به إنْ هو عمل على ترويجها لا كسلعة فقط وانما كقيمة ثقافية وأدبية! أما قضية حقوق الكاتب والناشر الأجنبي فهي باتت مدعاة لليأس ولم يعد الكثيرون من الناشرين الغربيين يهتمون لهذه القضية في العالم العربي بعدما أيقنوا أنّ من العبث أن يطالبوا بحقوقهم!

لكن روائياً مثل الطاهر بن جلّون لم يتوان في احدى ندوات مهرجان أصيلة الأخيرة عن فتح النار على بعض الناشرين السوريين الذين قرصنوا كتبه وترجموها على طريقتهم من غير إذن ولا التزام بميثاق النشر!

هل يستحق المترجمان والناشران، السوريان والمصريان، التهنئة على “السبق” الذي حققوه جميعاً في “قنص” كتاب ماركيز أم أن قضية القرصنة بلغت ما بلغت من فوضى و”فلتان” حتى أضحى أي كلام عنها ضرباً من العبث واللاجدوى؟

صلاة ماركيز/ محمود الريماوي

المرض يسبّب الألم بالطبع لكنه قد يتسبب لصاحبه بمشاعر أخرى، بالاهانة مثلاً كما كان يقول يوسف الخال. ربما كانت هناك مبالغة في ذلك: فالجوع أو الانتهاك أو التعذيب الجسدي هو الذي يلحق الاهانة، فيما يبقى الشعور بالكرامة مسألة معنوية، أما كرامة الجسد فينال منها الإكراه أو الحرمان من الحاجات الأساسية كالطعام والشراب، أو الراحة أو الحرية. ولا يعرف المرء هذه الأيام أية مشاعر تنتاب غابريل غارسيا ماركيز بعد أن تم اكتشاف خلايا سرطانية في غدده اللمفاوية. انها مشاعر قوية وأليمة لا شك ولم يسبق له أن عاشها، وهو الصانع البارع الذي تتشكل مصائر أبطاله بين يديه بسيولة أخّاذة، ثم أمام أنظار ملايين القارئين في العالم بمختلف اللغات. فهؤلاء انما سحرتهم دائماً تلك الواقعية التي ارتبطت بسحر موهبة ماركيز الذي كان يسابق تجار المخدرات في تشكيل صورة بلاده كولومبيا، مع ارتباط اسمه ببلدين جنوبيين هما المكسيك وكوبا.

أية حكاية هذه التي تبلغ ذروتها بمرض أليم قلما يبارح جسد وروح صاحبه، تلك هي الحكاية التي يتوقف عندها هذه الأيام غابريل ماركيز، وهو الذي كان يسأل مزيداً من الوقت كي ينجز مذكرات هي الأعظم بين ما كتب حتى الآن كما قال، وهو الذي إذا قال شيئاً في مجال الإبداع فعله.

سوف يصلي ملايين من محبي أدبه الرفيع لكي ينجز ما وعد ولكي تمضي حياته الى نهايتها وعلى النحو الذي يحب لها أن تكون. ومع صلاة هؤلاء فانهم هم، لا هو، سوف يستشعرون أنهم المادة الحيوية لرواية لم تكتب بعد، وتطوف في خاطر صانعها الذي يقرن الكتابة ليس فقط بالعمل بل بما يشبه العبادة. ألم تقترن الكتابة في الأصل ومجازا بالخلق، فقد كانت بلاده وقارته وشعوبها موجودة من قبل ودائماً… لكن إشعاع حضورها لم ينبثق إلا في أدبه وأدب قلة من أقرانه المجيدين.

وأمكن له بالتالي أن يعيد “خلقها” وأن يقرب صورتها وما وراء الصورة وما على ضفافها، الى جمهرة عريضة قل نظيرها من قراء ومتذوقين، بمن فيهم الذين انشغلوا بمفاهيم الحداثة وما بعدها، فإذا بهم يصطدمون بنمط من كتابة عضوية جياشة بالتصاوير والرؤى والأحلام، بعناصر الطبيعة وظواهرها وقواها الخفية، كما بالكنيسة وكبار السن ورموز السلطات، وقبل كل شيء بالحب الذي يرتقي الى مستوى التدين. ولدهشة ماركيز فإن رواية حياته تتجه هذه المرة ولأول مرة وجهة لم يتوقعها ولم يخترها، وسيكون من الصعوبة بمكان السيطرة الناجعة والتامة عليها، ولربما اسعفه ذلك أكثر في التعرف على أبطاله الذين أطلقهم، ولعله يستحضرهم مرة أخرى ويستحضر معهم حياة شخصية سريعة عاشها وكأية حياة بشرية مليئة بالصعوبات والاكتشافات والمسرات، لكنها تصطدم هذه المرة بمنعطف يفضي الى متاهة حيث يصعب التوقف والتقدم على السواء، كما يتعذر التراجع الى الوراء.

أما الأطباء الذين حلم بهم ماركيز، أولئك الذين عالجوا أبطاله المرضى، فلسوف يملأون حياته بألوانهم البيضاء ومستحضراتهم وأجهزتهم بلطفهم وسوطتهم ثم بسحابات الصمت التي تغشى ملامحهم: أطباء ينذرون بالمرض أكثر من الصحة ويتولون مقاليد سلطة لا قبل لأحد بمناهضتها أو إدارة الظهر لها، خلافاً للأطباء الفكهين الذين ملأوا رواياته وكانوا يثيرون العطف، وأحياناً الشكوك، أكثر من مرضاهم.

أما أشد الأمور قسوة فالحيرة الوجودية بين أن يكتب هذه القصة، أو ينصرف الى سرد مذكراته، أو يدع هذه وتلك لكي يعين جسده على رد العدوان البغيض عنه، أو يقوم بمعاونة الأطباء ومساعديهم لتنظيم دفاعاته ضد الزائر الثقيل الذي تسلل الى جسده السبعيني كرؤيا قاتمة.

انها خيارات عسيرة قد تهدد صاحبها بمئة عام من عزلة بيضاء، وسوف يشق عليه أن يتخير أحدها ويشيح بوجهه عما عداه. أما قراؤه الذين قضوا أسعد أوقات حياتهم في التمتع بثمرات إبداعه فانهم يكابدون، مع شيوع النبأ، مرارة حياة ما ان تفارقها الخرافة في موضع حتى تتسلل من موضع آخر. فالحياة أقصر بما لا يقاس من الموت باحتساب موت المولود قبل ولادته وبعد مماته، لكن الحياة ذاتها هي الشرط لادراك هذه الحقيقة.

ماركيز في كتابه “نزوة القص المباركة” : . الإمساك باللحظة التي تولد فيها الفكرة !/ بندر عبدالحميد

يأخذ السيناريو شكل العمود الفقري في الأفلام السينمائية والتلفزيونية عموماً، وهو يعتمد على القصة أولاً، وقد اكتشف الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز متعة توليد القصص من أفكار غير مكتملة، تُطرح في جلسات ورشة عمل من مجموعة من الهواة والمحترفين في كتابة السيناريو، وكان اهتمام ماركيز بالسينما قد أخذ شكلاً واضحاً منذ أن درس السينما في إيطاليا في الخمسينات، لمدة عام، وانصبّ اهتمامه على طاولة المونتاج – بعيداً من المحاضرات المكرورة – لأن هذه الطاولة هي الأقرب الى عملية التفكيك والتركيب في العمل القصصي، قبل أن يأخذ شكله كسيناريو جاهز للتصوير، سينمائياً او تلفزيونياً.

قام ماركيز بإدارة ورشات لكتابة السيناريو في المكسيك وكوبا، وصدرت وقائع أعمال ورشتين في كتابين، الأول بعنوان “كيف تحكى حكاية” والثاني بعنوان “نزوة القص المباركة”. وصدر الكتاب الأول في العام الماضي، بينما صدر الكتاب الثاني حديثاً – وكلاهما بترجمة صالح علماني – في سلسلة الفن السابع، عن المؤسسة العامة للسينما بدمشق.

آلية عمل الورشة

وفي كتاب “نزوة القص المباركة” طرحت مشروعات سيناريوهات مختلفة من المشاركين العشرة الذين ينتمون إلى كل من كولومبيا وبنما والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكوبا وإسبانيا، وكالعادة كان أكثرهم من النساء، وكان ماركيز حريصاً على وضع بعض الملاحظات حول آلية عمل الورشة، وأكد على ضرورة استعداد المشاركين لتوجيه الإنتقادات الجريئة وتلقي “الصفعات” الكلامية بروح طيبة، كما أكد على أهمية نسيان الموضوعات المطروحة بعد الخروج من الجلسات المحددة.

يفتتح ماركيز أعمال الورشة بأفكار واعترافات، حيث يؤكد أن علاقته بقيادة ورشات كتابة السيناريو تحولت الى حال إدمان، وإذا كان الشيء الوحيد الذي يتقنه هو رواية القصص، فإنه لم يكن يتصور أن المشاركة الجماعية في روايتها ستكون اكثر امتاعاً: “وأعترف لكم بأن سلالة الحكواتية – اولئك الشيوخ الموقرون الذين يرتلون حكايات ومغامرات مشكوك بها من “ألف ليلة وليلة” في الأسواق المغربية – هي السلالة الوحيدة غير المحكومة بمئة عام من العزلة، ولا بلعنة بابل..”.

ويتصف عمل الورشة، كما يرى ماركيز، بمتابعة عملية الإبداع، خطوة خطوة، مع قفزات مفاجئة، والدخول في التفاصيل، مع محاولة الإمساك باللحظة الدقيقة التي تنبثق، أو تولد، فيها الفكرة، في ما يشبه حالة الصياد الذي يرصد من منظار بندقيته اللحظة الدقيقة التي يقفز فيها الأرنب، فالقصة تولد في اللحظة المناسبة، أو المفاجئة، ولا تُصنع، وولادتها تشبه كسر قشرة البيضة لخروج الفرخ الصغير إلى مسرح الحياة.

بين الموهبة والخبرة

وفي مجال كتابة القصص التي تتحول الى سيناريوهات للسينما او التلفزيون ثمة كيفية لتركيب القصص وتوليدها، فالموهبة لا تكفي وحدها، فالذين يملكون الإستعداد الفطري للقص يحتاجون الى الثقافة والتقنية والخبرة، والناس عادة ينقسمون بين من يعرفون كيف يروون القصص ومن لا يعرفون ذلك، وقد يكون للوراثة والظروف المنزلية في طفولة كل شخص دور في تكوين موهبة القص، ويشير ماركيز الى تجربته الشخصية، فيقول ان نصف تكوينه الأدبي اخذه عن أمه التي لم تسمع شيئاً عن الخطاب الأدبي، ولا تقنيات السرد، ولكنها تعرف كيف تسدد ضربة مؤثرة في حكاياتها، فالقصص تشبه ألعاب الأطفال، وتركيبها يشبه تركيب هذه اللعبة او تلك، والطفل الذي يجد نفسه امام مجموعة من الألعاب المختلفة يبادر الى محاولة اللعب بها كلها، اولاً، ولكنه سيختار لعبته المفضلة في النهاية.

لعبة الحاوي

ان التعامل اليومي مع القصص غواية، او نزوة مباركة، تتلبس صاحبها في كل ساعات يومه، حينما يكون وحيداً، او حينما يتحدث مع الآخرين، ولكن هل يمكن نقل هذه النزوة الى الآخرين، من خلال تبادل التجارب؟

ان الروائيين في قراءتهم للروايات يعمدون الى تفكيك كل رواية لمعرفة تركيبها، والقارئ العادي لا يستطيع ان يتعلم هذه العملية في صفوف الدراسة الجامعية، وإنما من خلال العمل في ورشة مفتوحة، يكتشف فيها لعبة الحاوي، ولعبة اختلاق القصص وصياغة قواعد اللعبة.

ويرى ماركيز ان كتابة القصص، او روايتها قد جعلت منه رجلاً حراً، حيث انه ليس مرتبطاً بأي شيء آخر، وليس ملتزماً بشيء حيال الآخرين، وتظل نزوة القص تعيش معه حتى حينما يتحدث عن امور اخرى، او يجيب عن اسئلة حول مشكلة طبقة الأوزون، او مسارات السياسة في اميركا اللاتينية.

حرية التخيّل

إن كاتب القصة التي تتحول إلى سيناريو يقوم بعمل إبداعي، ولكنه محكوم في الوقت نفسه بما سيفعله آكل اللحم البشري – المخرج الذي يستحوذ على القصة، ويفرض عليها وجهة النظر النهائية، ليقدمها في عمل سينمائي أو تلفزيوني، يحمل بصماته الخاصة، ويحدد الإطار الذي ستصل فيه هذه القصة إلى المشاهد، وليس القارئ، فالمشاهد ليس لديه خيارات في استقبال الصورة التي تعرضها عليه الشاشة، أما القارئ فإنه يتمتع بحرية تخيل الوجوه والأمكنة والإضاءة والألوان، ولهذا السبب لم يسمح ماركيز نفسه بنقل روايته الشهيرة “مائة عام من العزلة” إلى السينما، لكي لا يحرم القارئ من تخيلاته الخاصة لأجواء هذه الرواية وأحداثها وشخصياتها.

الإثارة في الواقع

يتذكر ماركيز حادثتين واقعيتين مثيرتين، الأولى هي حادثة تحطم طائرة في خليج غوانا نارا في البرازيل، حينما زار الرئيس الأميركي أيزنهاور مدينة ريو، وكانت الطائرة المنكوبة تحمل الفرقة الموسيقيةالتي رافقت الرئيس، وقد غرقت بكل ركابها، ولكن الآلات الموسيقية طفت على سطح الماء، وانتشرت في الخليج، وكان هذا المشهد النادر مثيراً، ويمكن أن يكون أرضية لقصة سينمائية.

أما الحادثة الثانية، فهي محاولة اغتيال الجنرال ديغول، وقد تحولت إلى رواية كتبها فريدريك فورسيت بعنوان “يوم ابن آوى” وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي مثير، وتتمركز الإثارة في الترتيبات الدقيقة التي أنجزها شخص بمفرده لاغتيال الجنرال عندما يلقي خطابه، وحينما جاءت اللحظة المناسبة كان كل شيء جاهزاً بتفاصيله الدقيقة، ولكن الجنرال أحنى برأسه بشكل غير متوقع في اللحظة التي انطلقت فيها الرصاصة، ولم تكتمل الجريمة، ومات الجنرال ديغول بعد سنوات وهو في سريره، يشاهد أخبار التلفزيون، وهذه هي المفارقة التي تحمل الإثارة.

الحقيقة التي لا تُصدّق

طرحت في لقاءات الورشة أفكار ومشروعات متعددة ومختلفة، يمرّ بعضها في شكل عابر، يثير بعض التداعيات والأسئلة، قبل أن يختفي، لتظهر أفكار ومشروعات ساخنة تستقطب اهتمام المشاركين، كما هو الحال في فكرة “القصة الحقيقية التي لا تُصدّق لرجل مقيت” التي طرحتها “اليزابيت” وتقول: إن الشرطة قامت بتفتيش بيت جوزيه كارلوس ألفيس، في مدينة برازيليا، عام 1993، ووجدت تحت فراش سريره ثمانمئة ألف دولار، كان بينها ثلاثون ألف دولار مزيّف، وكان جوزيه اقتصادياً مشهوراً، وموظفاً كبيراً يتحكم بميزانية البلاد، وهو أستاذ جامعي أيضاً، وفي فترة الديكتاتورية العسكرية في البرازيل لم يكن أحد يستطيع أن يعطي رأياً أو يتساءل حول الميزانية العامة، ومع ذلك كانت هناك لجنة للميزانيات برئاسة جوزيه نفسه، صار النواب في ما بعد يطالبونها بتنشيط الإصلاحات في ولاياتهم، وبسبب أهمية نفوذ جوزيه وافقت الحكومة على تعيينه مستشاراً للبرلمان بعد أن أجبرته على تأجيل تقاعده، ومدّدت له الخدمة.

كان السبب الأول وراء تفتيش الشرطة للمنزل هو اختفاء زوجة جوزيه، وتأخره في الإبلاغ عن الحادث، ولكن هذا الحادث يصبح ثانوياً، أمام الفضائح التي كشفتها التحقيقات، حيث تورط أربعون نائباً وثلاثة حكّام ولايات وأربعة وزراء سابقين ووزيران في الحكومة الجديدة، ومن بين النواب سبعة من أعضاء لجنة الميزانية التي يديرها جوزيه كارلوس ألفيس. ومن المصادفات الغريبة أن هؤلاء السبعة كانوا من قصار القامة، وقد أطلق عليهم الناس بعد فضيحة الفساد إسم “الأقزام السبعة” وبينهم جواو ألفيس الذي كان يرسل حقائب الدولارات إلى جوزيه كارلوس، وكان قد حرّك في حساباته المصرفية مبلغ ثلاثين مليار دولار، بينما كان جوزيه يشتري كميات كبيرة من أوراق اليانصيب ليغسل بأرباحها أمواله التي لا تحصى.

المسلسلات الثعبانية

إن صناعة المسلسلات التلفزيونية والإذاعية الطويلة في أميركا اللاتينية تخفي وراءها أسراراً مثيرة، وكانت هذه المسلسلات المشحونة بالعواطف موضوعاً للمناقشة في إحدى الجلسات، وقد أعطاها ماركيز إسم المسلسلات الثعبانية.

تقول غابرييلا، التي تعمل في مطابخ المسلسلات المكسيكية، انها وزملاءها اضطروا الى اضافة مئة حلقة الى مسلسل “ماريا ببساطة” بعد بداية بثّه، لإرضاء المشاهدين، بعد أن تعاظم إعجابهم بالمسلسل قبل أن ينتهي بثّه. ويذكر ماركيز ان مسلسل “الحق بالولادة” لفيكس كايغنت كان يضم شخصية تدعى “دون رافائيل”، وقد طلب الممثل الذي يؤدي دور هذه الشخصية في المسلسل بزيادة أجره، بعد أن وصلته أصداء الإعجاب بالحلقات الأولى، فقام كايغنت الذي لا يخضع للضغوط بجعل هذه الشخصية تصاب بانحباس الصوت، وحيث أن هذه الشخصية تحمل سراً كبيراً وخطيراً فقد ارتفعت اصوات الجمهور تتساءل: متى سيتكلم دون رافائيل؟ ولكن هذا الصمت استمر حتى اتفق كايغنت مع الممثل على مقدار الأجر، وكان كايغنت يقول: “انني انطلق من قاعدة تقول: ان الناس يريدون البكاء، وأنا أعطيهم الذريعة لذلك”.

وتساءل احد المشاركين في المناقشة عن كمية الأمتار المكعّبة من الدموع التي أريقت في بوغوتا مع بث مسلسل “الحق بالولادة”، وقال ماركيز: انه لا يتجرأ على حساب الكمية التي أريقت في أميركا اللاتينية كلها، في فترات بث المسلسلات، أو عرض الأفلام.

اللحظة المناسبة

طرح “غوتو” مشروع قصة سيناريو، عن حادثة واقعية حصلت له، فقد سافر منذ سنوات مع أسرته للإصطياف في أحد المنتجعات البرازيلية، وهناك تعرفت العائلة على زوجين لطيفين جداً، ونشأت بين العائلتين بداية صداقة، وبعد فترة سافر غوتو الى بوينس إيرس لدراسة السينما، ثم لحق به والداه في زيارة له، وكان يسكن في فندق، وقرر والدا غوتو الإتصال بالزوجين اللذين تعرفا عليهما في المنتجع، فجاء الزوج بيتر بمفرده، وقال انه قد انفصل عن زوجته، وأنه يعيش وحيداً في شقة من غرفتين، واقترح ان ينتقل غوتو من الفندق ليعيش معه، ولكنه يحتاج الى شراء “صوفا” لينام عليها في الصالة، وهذا ما حدث، ولكن بيتر طلب من غوتو ان يغيب عن المنزل في الفترة من الظهيرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، بحجة ان هناك طبيبة نفسية تستخدم الشقة كعيادة في هذه الفترة، فوافق غوتو، وصار يعود الى المنزل في الحادية عشرة ليلاً، وفي إحدى المرات عاد غوتو الى المنزل في الموعد المألوف، وحينما فتح الباب رأى مشهداً غريباً لا يخطر له على بال، وكان ذلك كافياً لكي يترك البيت ويسكن في مكان آخر.

نظرية داروين مقلوبة

تبدو نظرية داروين حول تطور القرد الى انسان مقلوبة في مشروع قصة “حول لاتطور الأنواع” الذي طرحته البرازيلية اليزابيت، فقد رأت – في الواقع او في الحلم – في حديقة حيوان قفصاً ضخماً، في داخله غوريلا، كانت تلك الحديقة جزءاً من مدينة ألعاب في نيويورك، وكان الغوريلا يجلس على حجر، متخذاً هيئة الإنسان المفكر، وحينما يمر بجانبه السائحون يقفز ليمسك بقضبان القفص ويبدأ بالصراخ، وكان في صراخه يردد كلمات محددة، هي اسماء مدن برازيلية، وهذا ما أثار دهشة اليزابيت وحزنها وخجلها معاً، حيث خطر لها ان هذا الغوريلا كان مواطناً برازيلياً ولكن ما هي المراحل التي مرّ بها قبل ان يتحول الى غوريلا في نيويورك؟!

أوديب في كولومبيا

اقتصرت احدى جلسات الورشة على مناقشة سيناريو فيلم “اوديب عمدة” الذي كتبه ماركيز، وأخرجه خورخي علي الذي حضر الجلسة، وساهم في المناقشة، وفي هذا الفيلم حاول ماركيز إسقاط مسرحية “أوديب ملكاً” لسوفوكليس على كولومبيا، أو العالم. وذكر ماركيز انه قرأ هذه المسرحية وهو في الثانية والعشرين من عمره، حينما بدأ حياته كصحافي وكاتب قصص، أي قبل نصف قرن، وقال: ان هذه المسرحية كانت اول هزة ثقافية كبيرة في حياتي، كنت اعرف بأنني سأصير كاتباً، وعندما قرأت ذلك الكتاب قلت لنفسي: هذا هو النمط من الأشياء التي أريد كتابتها.

ويمكن أن نتذكر ان هناك اكثر من خمسة وعشرين اقتباساً معروفاً عن هذه المسرحية، وكان بازوليني ابرز المخرجين السينمائيين الذين قدموا “أوديب” في اسقاط عصري، ولكن ما جدوى تقديم عمل أدبي كلاسيكي في ثياب عصرية وإلى أي مدى يمكن للمؤلفين والمخرجين أن يضيفوا ويحذفوا، في الأسماء والأحداث والعلاقات المعروفة بين الشخصيات؟ هذا ما يحاول ان يجيب عنه المخرج السينمائي خورخي علي الذي يبدو منسجماً مع ماركيز، حيث يقول: “كم من المرات يذهب احدنا لمشاهدة “هاملت”، على رغم انه يعرف ما سيحدث؟ قد يذهب احدنا لمشاهدة “عطيل” وهو يعرف ان عطيل سيقوم في المشهد الأخير بخنق ديدمونة، ولكن ما أهمية ذلك؟ فما يريد أحد مشاهدته هو كيف يحدث ذلك، وبأي أسلوب، وبأي طريقة يتصرف الممثلون، وما هي العناصر الإخراجية الجديدة التي تدخل اللعبة..؟!”.

إن الوباء الذي يعم البلاد في مسرحية سوفوكليس يتحول الى المجازر التي تحدث في كولومبيا في سيناريو ماركيز الذي لا يرى أملاً قريباً في الخلاص، بينما يحتفظ خورخي علي في ذاكرته بأرشيف من الصور التي بثتها وكالات الأنباء عن كولومبيا” إنه أرشـــيف مليء بالجثث، بأجساد مهجورة في الممرات، في مدرجات القرى بعد هجمات حرب العصابات.

رسالة إلى غابرييل غارسيا ماركيز/ ربيع جابر

< لن يقرأ الرجل هذه الرسالة. حظه طيب. عمره 82 عاماً ويحيا بين أوروبا وأميركا وساعة الصباح لا يفتح جرايد عربية. بلى، يهوى الصحافة، ومنذ سنوات تملّك صحيفة في كولومبيا. لكنه لا يتقن العربية الى ذلك الحد. أبناء العالم الثالث ينقسمون على لغات كثيرة، أكثر من 72 لغة، ولا نعلم ماذا يجمع بينها. لن يقرأ هذه الرسالة. الثغرة الوحيدة التي يجوز من خلالها أن تبلغ هذه الرسالة صندوقه البريدي اسمها حماقة الآخرين: ان يدخل مجهول على الخط ويحمل هذه الكلمات اليه مترجمة.

عمره 82 عاماً ولم يعد يهتم بالرسائل. قال انه وضع القلم من يده وهذا يعني أنه كفّ عن الكتابة. هل يصدق نفسه؟

بين شهر وآخر يعود الواحد منا الى”مئة عام من العزلة”1967 ويقرأ عن الحياة في ماكوندو. هو يقرأ وماركيز يكتب من أجله. لا يكف عن الكتابة لحظة هذا الرجل، أحقاً يظن أنه اعتزل الكتابة؟ أمس، يوم الاثنين 6 نيسان/ ابريل 2009، كتب مرة أخرى”مئة عام من العزلة”.

كان في الأربعين من عمره عندما نشر ذلك الكتاب. الطبعة الأولى من”مئة عام من العزلة”نزلت الى المكتبات أثناء”حرب الأيام الستة”. بلى، حزيران يونيو 1967. كان يفتح جرايد بوغوتا وبوينس أيرس؟ هناك نُشرت الطبعة الأولى كي يقرأ شيئاً عن روايته هل فعل ذلك؟. قرأ عن الحرب في الشرق الأوسط ودخن عدداً من السجائر. ماكوندو حقيقة وحروب الشرق الأوسط أكذوبة؟ كان يغرق في غيمة تبغه وفي تلك الأثناء نفدت الطبعة الأولى من الرواية. قال انه تفاجأ. وناشره أيضاً تفاجأ. ولا بد من أن القراء تفاجأوا أيضاً. ماكوندو باغتت الجميع. هذا العالم الحقيقي والخيالي. ما الخيال وما الواقع؟ ماركيز لا يقدر أن يميز بين الاثنين.

كانت روايته الرابعة. لعلها الخامسة. هل تخيل وهو يذكر أوريليانو بوينديا في”ليس لدى الكولونيل من يكاتبه”1961 أن هذا المحارب الخرافي سيظهر من جديد بعد سنوات قليلة في رواية عن عائلته وأهله وأولاده؟ هذا كولونيل آخر، ليس عجوزاً، ويقدر أن يعتبر نفسه إحدى أهم الشخصيات الروائية في تاريخ الأدب. هو يصنع الأسماك المذهبة أو يشنّ 32 حرباً أهلية صغيرة ونحن نعتبره ما نشاء. أين تكمن القوّة الغامضة لهذه الرواية؟ في بناء القرية الأسطورية ماكوندو؟ في الشخصيات التي تتحرك أمامنا كأنها حاضرة على كوكب الأرض كما لن نحضر أبداً؟ في الحكايات التي تتوالى محبوكة بفنٍ لا يضاهى؟

كيف يكفّ ماركيز عن الكتابة؟ حتى لو سكت عن الكتابة وهو في الأربعين، حتى لو لم يسطر”خريف البطريرك”1975 و”سرد أحداث موت معلن”1981 و”الحب في زمن الكوليرا”1985… حتى من دون هذه الكتب كلّها لم يكن أحدنا يقول انه ساكت. الرجل يتكلم معنا بلا توقف، هل كفّ عن التدخين؟ كافكا هجم المخلب على رقبته من دون أن يشعل تبغاً. وماركيز؟ عمره 82 عاماً لكنه ثابت الى الأبد في سن الأربعين. أو ما قبل الأربعين. كتب”مئة عام من العزلة”في عام واحد 1966. في شهور؟ في 15 شهراً؟ في 7 شهور وحسب؟ قد يعطينا جواباً، لكن هل نصدق؟ كيف يصدق القارئ رجلاً كتب كل تلك الروايات؟

في أي لحظة هاجمه الفرح اللانهائي وغمره كالطوفان؟ بينما جوزيه أركاديو يمد يده ويقبض على ريبيكا؟ بينما 16 رجلاً يحملون الاسم ذاته أوريليانو تطاردهم الرصاصات وتخترق صلبان الرماد في جباههم؟ متى شعر أنه يرتفع على موجة خيالية والصور تهجم عليه من حيث لا يعلم: وهو يكتب عن جوزيه أركاديو الثاني ناهضاً من بين الأموات في القطار الليلي الذي يترك ماكوندو بعد المذبحة؟ لعل هذه الصفحات ? بينما الرجل يعود تحت المطر، مصدع الرأس وفي شعره الدم اليابس ? أجمل صفحات”مئة عام من العزلة”. عندما يدخل مطبخاً، مضطرباً كشبح، يقول للمرأة اسمه. كي يتأكد أنه موجود. تسكب له القهوة بلا سكر وبينما يشربها هل شربها؟ نعرف أننا أحياء. هل نحن أحياء؟

بعد المطر الذي يتساقط أربع سنوات وأحد عشر شهراً ويومين يخرج أوريليانو الثاني كي يتفقد ماكوندو. في تلك الساعة يكتب ماركيز من أجل قراء عرب لا يعرفهم لا يعرفونه:”الذين نجوا من الكارثة كانوا سكان ماكوندو من قبل أن تهزها عاصفة شركة الموز. رآهم جالسين وسط الشارع يعرّضون أنفسهم لأشعة الشمس وما زالت على أجسادهم خضرة الطحلب ورائحة الحبس التي بللها المطر، غير أنهم كان يبدو عليهم الفرح لأنهم استعادوا أخيراً قريتهم التي ولدوا فيها. وعاد”شارع التركو”الى ما كان عليه من قبل، شارع العرب وأخفافهم، والأقراط في آذانهم، أيام كانوا يجوبون العالم يبدلون الببغاوات بالألعاب، حين وجدوا في ماكوندو زاوية صغيرة من الأرض يرتاحون فيها من عناء رحيلهم التاريخي. كانت البضائع في البازار خلال سنوات المطر تتساقط كاليخنة وتتبرقش البضائع المعروضة على الأبواب بالطحالب. والواجهات عاث فيها دود الخشب، والجدران تآكلت رطوبة، لكن عرب الجيل الثالث كانوا يجلسون في المكان نفسه، وفي الوضع نفسه الذي جلس عليه آباؤهم وأجدادهم، صامتين، لا يهزهم الخطر، ولا ينال منهم الزمن ولا الكارثة. ظلوا كعهدهم بعد وباء الأرق وحروب العقيد أوريليانو بوينديا الاثنتين والثلاثين، لا يتبدلون في حالتي الحياة والموت. لقد أظهروا قوة روحية عجيبة أمام بقايا طاولات اللعب، وعربات باعة المقليات، وبسطات إصابة الهدف، والشارع الصغير الذي كانت تفسر فيه الأحلام ويُقرأ المستقبل. ولما سألهم أوريليانو الثاني، بطريقته المرحة المألوفة، عن أية وسيلة خفية استخدموا كي ينجوا من الكارثة، وماذا صنعوا كي لا يموتوا غرقاً، أجابوه واحداً بعد الآخر، من باب الى باب، وهم يرسلون اليه الابتسامة الذكية نفسها، والنظرة الحالمة نفسها، الجواب نفسه من دون أن يتفقوا عليه، قالوا له: كنا نسبح”.

في هذا المقطع نعثر على أسلوب ماركيز”المرح المألوف”وهو يتألق: بضربات سريعة يرسم شارعاً وعالماً كاملاً وطقوس”عرب الجيل الثالث”الذين استقروا في احدى زوايا ماكوندو ليرتاحوا من”عناء رحيلهم التاريخي”. كيف تبدل هذا المقطع وأثره فينا بعد 11 أيلول سبتمبر 2001؟

هل كتب ماركيز تلك السطور”من أجل قراء عرب لا يعرفهم ولا يعرفونه”؟ هذه جملة للمحو. في سنته التاسعة والثلاثين على هذه الأرض كتب الرجل ? ليس من أجل أحد ولكن حبّاً بالكتابة – 400 صفحة يصعب أن تقع في هوّة النسيان. في سنته الأربعين رأى الصفحات مجموعة بين دفتي كتاب. الرواية التي كانت خيالية وغير موجودة وكامنة في أعماقه خرجت منه، وهو يقعد الى طاولة الكتابة، ثم غادرت الغرفة الموصدة الى الناشر، الى المطبعة، الى أنوار العالم. صارت موجودة. بعد مرور هذه السنوات الطويلة هل يتذكر ماركيز تلك اللحظة الأولى، وهو يكتب تلك الجملة الأولى في بداية الكتاب:”بعد سنوات طويلة، وأمام فصيل الإعدام، تذكر الكولونيل…”. بينما يكتب الجملة الأولى هل كان يتخيل أين ستأخذه الفصول، هل كان يعرف الكلمات الأخيرة في الكتاب:”… فالسلالات التي قدر لها القدر مئة عام من العزلة لا يمنحها القدر على الأرض فرصة أخرى”.

عمره 82 عاماً الآن. كيف يقطع الوقت، ماذا يقرأ؟ قصص بورخيس،”حياة تيديو أيزيدورو كروز”،”الموت الآخر”،”التحدي”،”بيدرو سالفادورس”؟ يكرر قراءة”يوميات سنة الطاعون”؟ يقرأ”بيدرو بارامو”،”سور الصين العظيم”،”لعبة الحجلة”،”آنا كارينينا”، دانتي،”جبل الروح”،”الإلياذة”، شكسبير، و”العهد القديم”؟ ماذا يتذكر بينما يقرأ للمرة التي لا يعرف رقمها كتاباً قديماً طالما أحبّه؟ هل يفكر في الوقت ومرور السنوات؟ هل يتذكر قرية الطفولة والجدّة التي تشبه أورسولا تعجن وتخبز في الفرن الحطب خبزاً وحلويات؟ كيف مرّت الحياة؟ ماذا يتلاشى وماذا يبقى؟ بين اسبانيا والمكسيك وكولومبيا كم خطاً رسمت خطواته؟ أقام زمناً في باريس، كيف يتذكر تلك الأيام؟ قال في مقابلة في الثمانينات الخيالية للقرن العشرين إنه يعلم أنه مقروء في اللغة العربية، مع أن أحداً ناشراً لم يتصل به ويأخذ حقوق الترجمة والنشر! هل كان مبالياً؟ أم كان يداعب القراء الخياليين؟”مئة عام من العزلة”موجودة في العربية، في أكثر من ترجمة. وكذلك أعماله الأخرى. هل يهمّه الأمر؟

هذه رسالة لن يقرأها. هل يحبّ الكلمات المتقاطعة؟ يقص الشبكة من الجريدة ويتسلى بها في ساعات الصباح؟ يحبّ المشي والرياضة؟ ينزل ويسبح ظهراً في البركة المستطيلة؟ عندما تمرّ شخصياته أمام عينيه، ساعة القيلولة الحارة، هل يمدّ يده ويستوقف الكولونيل بوينديا؟ انتهت حياة الكولونيل يوم رجوع السيرك والغجر الى ماكوندو. كان النمل الطيّار يملأ الجو. قبل أن يلفظ الروح، وحيداً تحت شجرة في مؤخرة البيت، استعاد ذكريات قديمة. كانت عزلته شبه كاملة. وماركيز؟ يحيا ماركيز بين عدد لا يحصى من القراء. هؤلاء خياليون، لن يقعدوا معه الى مائدة واحدة، لكنهم يعرفونه. ما يربطهم خيالي أيضاً. في أراضي الأدب الغامضة تمتد الحياة، ثرية ومتشعبة، الى ما لا نهاية.

رحيل ماركيز: ساحر الرواية/ اسكندر حبش

رحل «غابو» (اسمه المستعار الذي أطلقه عليه أصدقاؤه)، ومعه تغيب صفحة كبيرة من أدب أميركا اللاتينية. لم يكن غابرييل غارسيا ماركيز، اسما عاديا في تاريخ الأدب العالمي، بل عرف كيف يكون الأدب بأسره. عرف ابن كولومبيا، الذي أخلص للكتابة (ولا شيء سواها)، كيف يُغيّر وجه الكتابة الروائية بما سميّ «بالواقعية السحرية». السحر هنا، لم يكن سوى استعادة لتاريخ العادات والتقاليد، ليضعها مجددا في قالب آخر يبحث عن حقه في الحياة، وعن حقه في كتابة التاريخ الذي لا يسيطر عليه «اليانكي» (مثلما كان يردد دائما).

هل لذلك لم يعاند رغباته، بل استسلم لها، حتى وان جعله هذا الأمر يتخطى الحدود مرارا وتكرارا؟ فالخطوط الجغرافية، بالنسبة إليه، أمر «مجهول» تمام الجهل، إذ غالبا ما نراه ينتقل من مكان إلى آخر، حاطا رحاله هنا وهناك، ليرتاح قليلا، أو ليستعيد أنفاسه. في أي حال، مهما يكن من أمر، وكما صرح ذات يوم في أحد أحاديثه الصحافية «لن تجدوني صباحا في أي مكان». أعتقد على العكس من ذلك. أن تكون في الأدب، يعني أن تكون في كل مكان. يكفي فقط أن نقرأ غابرييل غارسيا ماركيز لنكتشف كم أن الحياة واهية في كثير من الأحيان، وأن الكلمات هي مكان الإقامة الحقيقي.

من «مائة عام من العزلة»، الرواية التي جعلت اسمه حاضرا دوما، إلى القول إن «العزلة لم تعد ممكنة» (بعد إصابته بالمرض الذي قضى عليه)، تبدو المسيرة مليئة بالترحال والهجرة والنضال، لكن أيضا المليئة بالكتابة. لقد عرف كيف يجعل من كلّ لحظاته، لحظات سعادة للآخرين، قبل أيّ شيء آخر: فالأدب بالنسبة إليه، لم يكن سوى هذه المشاركة مع الآخر الذي ينتظر الكلمات. والكلمات كانت صعبة في كثير من الأحيان. بدأ كتابة المقالة الصحافية، ثم القصة القصيرة، ومن بعدها الرواية والسيناريو السينمائي. وفي ذلك كلّه، بقي ماركيز مخلصا لكلّ مبادئه: على الكتابة أن تغير الحياة.

قد يبدو مشروعه صعب التحقيق، لكنه استمر في هذه المنطقة التي تقنعنا أن ثمة حبا يأتي «في زمن الكوليرا». أي ثمة أمل ولا يمكن للحياة أن تبقى أسيرة الوهم، وإن كان بدأ بالوهم حين اعتقد أن الاشتراكية ستلف العالم وأن الامبريالية زائلة. الأهم في ذلك كله، أن الكلمة بقيت، وأن تاريخ أميركا اللاتينية يقرأ عبر رواياته من «ليس لدى العقيد من يكاتبه» إلى «خريف البطريرك»، و«من مائة عام من العزلة» وصولا إلى «وقائع موت معلن». عديدة هي الكتب التي جعلتنا نعيد اكتشاف التاريخ، أي نعيد اكتشاف ذواتنا. أليس الأدب هو هذا الرهان على أننا نعيش الحياة؟

يرحل ماركيز، ومعه تنطوي سيرة كاملة. يبدو أن العالم بأسره بدأ يطوي الكثير من حقباته. لكن ما يطمئننا، أن الأدب سيبقى حاضرا. يكفي أن نعيد قراءة ما كتب.

ماركيز صديق العرب ورمز الوحدة الوطنية في بلد ممزق/ بشير البكر

آن لهذا الفارس أن يترجل. فبعد مسيرة حافلة من الأدب والصحافة والمواقف السياسية المنحازة دوماً إلى الشعوب المظلومة والقضايا العادلة، رحل عنا ماركيز تاركاً خلفه أدباً إنسانياً خالداً .

كولومبيا التي لا تزال تعيش شبه حرب أهلية وتجاهد للخروج منها في عملية مصالحة عسيرة، تبكي رحيل كاتبها الأعظم غابرييل غارسيا ماركيز. أمة بكاملها في حداد، حكومة ومعارضات، سياسية ومسلحة ، ولكن ليست كولومبيا وحدها في مأتم، بل كل أمريكا اللاتينية .

لقد كان صاحب “مائة عام من العزلة”، و”الكولونيل الذي لا يجد من يكاتبه” و”الحب في زمن الكوليرا” وغيرها، كاتب أمريكا اللاتينية كلها. ولم تستطع حالة الانقسامات التي تعيشها القارة، حديقة واشنطن الخلفية، أن تمنع كتبه من اكتساح مكتباتها والولوج إلى قلوب ملايين القراء المتعطشين إلى الحرية، التي نادى بها سيمون بوليفار، ولم يستطع تحقيقها في حياته .

وخلافاً لحالة “القُطريَة” التي تسود في أدبنا وثقافتنا العربيين فقد كان غابرييل، الهارب من بلده والمقيم في المكسيك، هذا البلد الكبير المضياف الذي منح اللجوء والضيافة لمئات من كتاب أمريكا اللاتينية الهاربين من ديكتاتوريات قاتلة موالية لواشنطن، يكتب من هناك وتتلقف كتبه ومقالاته كل أمريكا اللاتينية .

من الصعب، بل من المستحيل، كما يقول الكاتب المكسيكي الراحل كارلوس فوينتس، وكان صديقاً لماركيز، الحديث عن أدب مكسيكي أو كولومبي أو أرجنتيني أو بيروفي، بل الصحيح الحديث عن أدب أمريكا اللاتينية بجزئه المكسيكي والأرجنتيني والبيروفي وغيره .

وإذا كانت رواية “مائة عام من العزلة” منحت لصاحبها جائزة نوبل، وجعلت النقاد يتحدثون عن الواقعية السحرية، فإن غابرييل غارسيا ماركيز لا يخفي أن الكثيرين من عمالقة الأدب في أمريكا اللاتينية أثّروا فيه، وفي مقدّمتهم المكسيكي خوان رولفو والأرجنتيني خوليو كورتثار وخورخي لويس بورخيس وجورج أمادو وغيرهم .

عاش ماركيز،الذي اشتهر بوفائه لأصدقائه، ولعل من أهمهم الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، مسافراً ومترحلاً على الدوام. ويعترف بأنه تعرف على القضايا العربية، وخصوصاً فلسطين، في باريس، إبان فترة ثورة الشعب الجزائري من أجل تحقيق استقلاله. وكانت سحنته التي تشبه سحنات الجزائريين تثير شبهات الشرطة الفرنسية، فكان يُعتقل معهم، وهناك تعرف إلى بعض الوطنيين الجزائريين الذين تعلم منهم الكثير عن هذه الشعوب التي تعيش مصيراً واستعماراً يشبه حالة شعوب أمريكا اللاتينية. وهناك في باريس، ربحت القضية العربية والفلسطينية مُناصِراً ظل معها على الدوام. لكنّ السياسي العربي المنهمك في السلطة لم يُكلف نفسه عناء تكريم الرجل، كما فعل الكيان الصهيوني مع جان بول سارتر وغيره، فأصبحوا يتبنون سياساتها .

نقرأ للكاتب الكولومبي داسّو سالديفار في كتابه البيوغرافي: «غارسيا ماركيز، سفر إلى الينبوع» الصادر عن دار «لوغراند ميروار» البلجيكية، فصولاً مشوّقة تتحدث عن المرحلة الباريسية في حياة غارسيا ماركيز وإقامته في شارع «كوجاس»، في الحي اللاتيني، الذي أطلق عليه اللاجئون المنحدرون من أمريكا اللاتينية اسم «قبيلة كوجاس» الأمريكية اللاتينية، حيث تأثر ماركيز كثيراً بثورة الجزائر، وتقاسم السجن مع المواطنين الجزائريين، فقد كانت سحنته توحي للشرطة الفرنسية بأصول مغاربية! وفي هذا الإطار يقول داسّو «لم تكن حرب الجزائر تحتل الساحة الإعلامية بعدُ، ولكنها كانت واقعاً مُهدِّداً لغابرييل غارسيا ماركيز لسحنته العربية (رأسه يشبه رؤوس العرب)، وقد دفع الثمن، إذ لدى خروجه من قاعة سينما ذات مساء، اعتقد رجال الدرك الفرنسيون أنه جزائري، فأشبعوه ضرباً ونقلوه إلى مقر الشرطة في “سان جيرمان ديبريه” مع جزائريين حقيقيين، حزينين وذوي شوارب مثله، وتلقوا هم أيضاً الضربات. وكي يُهدِّئوا من ضيقهم أطلقوا العنان طول هذه الليلة لترديد أغاني الفرنسي “جورج براسانس”. فارتبط ماركيز بصداقتهم، وبالأخص بالدكتور أحمد طبّال الذي نجح في تحسيسه بقضية وطنه. في هذه الحقبة أنجز غابرييل ماركيز العديد من الريبورتاجات عن حرب الجزائر وعن حرب قناة السويس” .

والذي يكتشف حجم الشهادات وتنوعها في حق الرجل يكتشف حجم الخسارة التي منيت بها الثقافة العالمية، على الرغم من أن غابرييل غارسيا ماركيز كان مريضاً ومتوقفاً عن الكتابة. فمن الرئيسين الأمريكيين، السابق بيل كلينتون، الذي “يعتز بصداقته لماركيز خلال عشرين عاماً” والحالي باراك أوباما، ومن رئيس كولومبيا اليميني إلى الفارك، المنظمة الثورية المسلحة، ومن كل رؤساء أمريكا اللاتينية إلى رؤساء العالم أجمع، إلى مواطنته المغنية شاكيرا جاءت الإشادة بهذا الرجل وأدبه ومساهماته .

والحقيقة أن الإشادة المكسيكية، إضافة إلى الإشادة الكوبية، أكثر قوة وصدقاً، فقد منحته المكسيك فرصة قلما وجدها في بلد آخر. وقد عبر الرئيس المكسيكي الحالي بحق عن الأمر حين قال: ” إن كتاباته جعلت الواقعيةَ السحريةَ الأمريكية اللاتينية كونيةً، فأثّر في ثقافة زمننا”، وأضاف أن هذا الكاتب المولود في كولومبيا “جعل من المكسيك “بيته”، مُثرِياً حياتَنا الوطنية” .

وقد شكّل رحيل ماركيز فرصة لمصالحة تاريخية بينه وبين ماريو فارغاس يوسا عملاق الأدب البيروفي، إذ كانت قطيعتهما انكساراً كبيراً في أدب أمريكا اللاتينية، وكانت مَعارِضُ الكِتَاب في المكسيك كل سنة تمنح الكثير من الأمل لمصالحة تأبى أن تتحقق. فقد فرقت السياسة الكوبية بين الرجلين، اللذين كانا يساريين معاً، في حقبة من تاريخهما، فظلّ ماركيز وفياً للثورة الكوبية، رافضاً أن يُدلي بأي تصريح علني ضد انتهاكات كوبا لحقوق الإنسان، مفضلاً التدخل الشخصي لدى كاسترو، في حين أن الثاني انشق وحارب الثورة الكوبية وتبنّى الليبرالية السياسية وترشح لرئاسة البيرو لولا أنه فَشِل فربح الأدب وحصل، هو الآخر، على جائزة نوبل. وقال يوسا: “إن روايات غابرييل غارسيا ماركيز ستعيش بعد موته، وسيفوز بِقرّاء في كل مكان من العالم” .

وفي مايخص القضية الفلسطينية فإن ماركيز نشر عام 1982 بيانه الشهير عن مجزرة صبرا وشاتيلا، وندد فيه بالعمل الإجرامي بحق اللاجئين الفلسطينيين، وفي العام 2002، وحين اقتحمت القوات الصهيونية المدن الفلسطينية في الضفة وأعادت احتلالها، أصدر بيانه الناري الذي يدين فيه المجرمين الصهاينة، والذي يندد فيه بمواقف الكتّاب والمثقفين الصامتين في العالم لخوفهم من أن يوصموا بمعاداة السامية، وقال في نهاية البيان، لكل هؤلاء أقول أنا غابرئيل غارسيا ماركيز أوقّع على هذا البيان منفرداً.

جميع حقوق النشر محفوظة 2014

غابرييل غارسيا ماركيز.. العمالقة لا يموتون

باريس – أنطوان جوكي

“مئة عام من الوحدة والحزن لموت أعظم كولومبي في تاريخنا”، صرّح رئيس كولومبيا البارحة فور وفاة أحد أكبر عمالقة أدب أميركا اللاتينية، غابرييل غارسيا ماركيز. تصريح جاء بعد دقائق قليلة من إعلان قناة “تيليفيزا” المكسيكية أن الكاتب الذي كان قد بلغ السابعة والثمانين من العمر توفي في منزله في مكسيكو محاطاً بزوجته وابنيه، بعد معاناته في أيامه الأخيرة من إلتهاب رئوي.

من مواليد مدينة أراكاتاكا الكولومبية (1927)، لا شيء في طفولة ماركيز يفسّر عبقريته اللاحقة في الكتابة والسرد. لا شيء.. باستثناء عناصر من سيرته الذاتية نعثر عليها في معظم أعماله. فجدته التي ترعرع في كنفها كانت تصدّق بالأشباح والتنبؤات، ونتعرّف إليها تحت ملامح شخصية أورسولا بوينديا في “مئة عام من العزلة. وجدّه “بابا ليلو” الذي روى لحفيده مئات المرات قصة المجزرة التي قام بها الجيش الكولومبي بحق عمّال “شركة الثمار المتحدة” المضربين؛ يحضر بدوره مع هذا الحدث في الرواية المذكورة.

أما والده، غابرييل إيليجيو، ووالدته، لويزا سانتياغا ماركيز، المتيّمين ببعضهما بعضاً، فكان عليهما مواجهة رفض والدّيّ لويزا لعلاقتهما كي يتمكنا من عقد قرانهما، وهو الموضوع الذي استفاد منه لاحقاً في رواية “الحب في زمن الكوليرا”.

درس ماركيز الحقوق في مدينة بوغوتا الباردة التي شعر داخلها بالغربة، بعيداً عن موطن ولادته. وفي تلك الفترة كتب قصته الأولى “الاستقالة الثالثة” التي صدرت في صحيفة “إل إسبكتادور”. وفي مدينة كارتاجينا حيث انتقل لمتابعة دراسته، أخفق في الحصول على شهادته، لكنه اكتشف شغفاً جديداً، الصحافة، فبدأ في الكتابة مع صحيفتَي “إل يونيفرسال” و”إل هيرالدو”. وفي هذه المدينة أيضاً التقى كتّاب مجموعة “”بارانكويلا” وقرأ جميع أعمال فيرجينيا وولف وجايمس جويس وويليام فولكنر الذين شكلوا مصدر وحي كبير لنصوصه اللاحقة.

في العام 1955، صدرت روايته الأولى “أوراق في العاصفة” التي تظهر فيها للمرة الأولى قرية “ماكوندو” الخيالية والنموذجية. لكن، على أثر التهديدات التي تلقاها بسبب مقال شكّك فيه بالموقف الرسمي من غرق السفينة الحربية الكولومبية، “كالداس”، اضطر ماركيز إلى الاستقرار في أوروبا حيث تابع عمله الصحفي كمراسل. عملٌ سيمنح رواياته تضاريسها الخاصة.

وبعد عودته إلى أميركا اللاتينية، وجد هذه القارة أكثر حيوية من أوروبا، فعمل في كاراكاس داخل صحيفة “مومِنتو”. وفي تلك الفترة، استوحى من هروب الرئيس ماركوس بيريز جيمينيز إلى جزيرة سان دومانغ، لكتابة رواية “خريف البطريرك” (1975) التي جدد فيها النوع الروائي المرصود لفضح الطغاة. وفي العام 1959، زار كوبا وتعاطف مع القضية الثورية، فأسس وكالة إعلامية كوبية، “برينسا لاتينا”، وعمل فيها من نيويورك حتى عام 1961، علماً أنه لم يتوقف عن دعم حركة كاسترو، صديقه.

لكن يجب انتظار استقراره في المسكيك كي يعرف ماركيز شهرة أدبية كبيرة، مع نيله جائزة “الأكاديمية الكولومبية للآداب” على رواية “الساعة الشريرة” عام 1962. وبين عامّي 1965 و1966، كتب تحفته الأدبية، “مئة عام من العزلة”، التي صدرت عام 1967 وتغنى بها صديقه الكاتب البيروفي ماريو فارغاس لوزا في دراسة تعتبر إلى حد اليوم من أفضل التحليلات التي نالها هذا العمل، قبل أن يختلف الصديقان على حب زوجة فارغاس لوزا.

ومع هذه الرواية، أطلق ماركيز تياراً أدبياً جديداً هو “الواقعية السحرية” التي تقوم على مزج مثير لفصول من تاريخ أميركا اللاتينية مع أساطير وخرافات يتم استخدامها كعناصر واقعية، ضمن أسلوب شهواني واستحضاري. ويسرد ماركيز في هذه الرواية قصة عائلة بوينديا في قرية “ماكوندو”، مستعيناً ببنية زمنية دائرية حيث قصص سفاح القربى والموت تعود إلى ما لا نهاية حتى اللعنة الأخيرة.

وستعرف هذه الرواية نجاحاً نادراً تنبأ بنجاحات أخرى مماثلة، مع نص “خريف البطريرك” الذي هو كناية عن قصيدة نثر طويلة، ورواية “أخبار موت معلَن” التي كتبها ماركيز على شكل ريبورتاج. ولا عجب بعد ذلك من نيله جائزة نوبل للآداب عام 1982 على “رواياته وقصصه التي يختلط فيها الخرافي والواقعي داخل عالمٍ تتحكم به مخيّلة غنية، عاكساً حياة قارة بكاملها وصراعاتها”.

وبعد الجائزة، أصدر ماركيز رواية “الحب في زمن الكوليرا” (1985) التي سرد فيها قصص حب مقهورة، ثم رواية “الجنرال داخل متاهته” التي تناول فيها المرحلة الأخيرة من حياة سيمون بوليفار. ورغم مرض السرطان الذي ضرب رئتيه عام 1992، وخضع بسببه لعملية جراحية خطيرة، إلا أن ذلك لم يخفف من نشاطه الكتابي، فأصدر رواية “عن الحب وشياطين أخرى” (1994) التي استعاد فيها جميع موضوعاته المفضلة، ثم “يوميات اختطاف” (1997)، وهي رواية وثائقية حول ستة رهائن في قبضة عصابة تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.

وعلى أثر تشخيص سرطان ليمفاوي لديه عام 1999، قرر ماركيز إصدار سيرة ذاتية “عشتُ لأروي”، تبعها ديوان قصصي رائع وأخير، “ذكريات عاهراتي الحزينة” (2004).

لم يبالغ الرئيس الكولومبي الحالي بقوله البارحة في نعي ماركيز: “إن العمالقة لا يموتون”، فبترسيخه أدب أميركا اللاتينية في تاريخها المعاصر، وعدم تردده في مقاربة العنف الذي يهزّها، ضمن توظيف بارع لفولكلورها الذي تناوله من وجهات نظر مختلفة وبطرافة وأسلوب فريدَين؛ أثار هذا العبقري إعجاب جميع كتّاب أميركا اللاتينية الذين أتوا بعده، فتأثّر معظمهم بأعماله قبل أن يتحرروا مؤخّراً منها، لكن بدون أن ينكروا دينهم الكبير له.

رحل «بطريرك» أميركا اللاتينية: غابرييل غارسيا ماركيز عاش ليروي/ خليل صويلح

عن 87 عاماً، انطفأ «غابو» أمس في منزله في مدينة مكسيكو، مُنهياً السطر الأخير في مسيرة أحد أعظم الأدباء في القرن العشرين. صاحب «نوبل» (1982) نقل مناخات أميركا اللاتينية إلى بقاع العالم، فاستحق لقب أكثر الكتّاب بالاسبانية شعبية منذ ثرفانتس!

«عشتُ لأروي» (2002) العبارة التي اختارها الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز (1927 ــــ 2014) كي تكون عنواناً لمذكراته، تكفي لاختزال حياته الاستثنائية. لن يضاهيه أحد في رواية الحكايات. طوال ستين عاماً، لم يتوقف عن إهدائنا شخصيات مدهشة، لا تتوانى عن القيام بأكثر الأفعال غرابة، من دون أن نحسّ بلا معقوليتها.

شخصيات سترافقنا على الدوام، كما لو أننا نعرفها عن كثب، أو يصعب تخيّلها إلا كما صنعها هذا الساحر. قبل أن يُصدر مذكراته، كُنّا نظن أنّ مخيلة ماركيز وحدها هي من تكفّل برسم ملامح هذه الشخصيات، وإذا به يفاجئنا بأنه اكتفى بوضع اللمسات النهائية لخرائط دروبها، فها هي النسخ الأصلية من شخصياته تعيش حياتها الحقيقية خارج مجاله المغناطيسي للسرد، ويعزّز هذه الفكرة بقوله «الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكّره، وكيف يتذكّره ليرويه».

لكن هل سيغيب ماركيز حقاً، أم أنّها واحدة من ألغازه الكثيرة التي أودعها في كتبه التي لا تخلو مكتبة أحدنا من كتاب واحد على الأقل منها؟ لن نتفق كقرّاء بالطبع على إجابة حاسمة عن سؤال من نوع: أين تكمن عبقريته الروائية؟ سيفضّل كثيرون تحفته «مائة عام من العزلة»، الرواية التي وضعته في سجل «نوبل» للآداب (1982)، وآخرون سيجدون في «الحب في زمن الكوليرا» (1985) أيقونتهم الخاصة، فيما سيدافع بعضهم عن رواية صغيرة بحجم كف اليد هي «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه» (1961). ولكن ماذا بخصوص «الجنرال في متاهته»، أو «خريف البطريرك» (1975)، أو «قصة موت معلن» (1981)، أو حتى قصصه القصيرة التي أودعها في كتابه «عن الحب وشياطين أخرى» (1994)؟

ربما لم تعد الواقعية السحرية التي أبحرت خارج ضفاف الكاريبي في خمسينيات القرن المنصرم، إلى كل بقاع العالم، بالألق الذي كانته في العقدين المنصرمين. لكن ماركيز ظلّ يدهشنا إلى آخر سطر كتبه، قبل أن يتوقف عن الكتابة في سنواته الأخيرة بسبب المرض والشيخوخة وداء النسيان قبل أن يرحل ليل أمس في المكسيك.

الآن، حين نستعيد شريط حياته، سنتوقف مليّاً أمام ذلك الشاب البائس الذي اهتدى إلى الرواية بالمصادفة، إثر قراءة «المسخ» لكافكا. أثارت الجملة الأولى في الرواية لديه ارتعاشة غير مسبوقة «حينما استيقظ غريغوري سامسا ذات صباح، بعد أحلام مضطربة، وجد نفسه وقد تحوّل في سريره إلى حشرة هائلة». هذه الجملة أقنعته بيقينٍ تام بأن يهجر دراسة القانون ويتجه إلى كتابة القصة، قبل أن يغرق في سحر «ماكوندو»، المدينة المتخيّلة في روايته الأولى «عاصفة الأوراق» (1955)، وهي النسخة التجريبية من «مائة عام من العزلة» التي استغرق في التفكير بها 19عاماً. كما سنجد شخصية والده موظف البرق في «الحب في زمن الكوليرا»، إحدى رواياته النفيسة التي استعاد خلالها قصة حب والديه. ليست الواقعية السحرية إذاً، وعاءً أسطورياً أو خرافياً لمجازفات الروائي التخييلية، بقدر ما هي حقيقة ملموسة تفرزها تناقضات الحياة في أميركا اللاتينية، إذ تتناوب المعجزات والعجائب في فضاء واحد. لذلك لن نفاجأ كيف طارت «ريميدوس» الجميلة في الملاءات إلى السماء، ولن نستغرب حكاية ساعي بريد وقع في حب فتاة لمحها من وراء نافذة، فظل ينتظرها «ثلاثاً وخمسين سنة وستة شهور وأحد عشر يوماً بلياليها»، أو كيف يبيض الدجاج مرتين كل يوم. عدا فرانز كافكا، ووليم فوكنر، وجوزيف كونراد، يدين ماركيز إلى جدته، في المقام الأول، في استعارة المفاتيح الأولى لحكاياته، كما يعترف بأنّ «نصف الحكايات التي بدأت بها تكويني سمعتها من أمي. وهي لم تسمع مطلقاً أي كلام عن الخطاب الأدبي ولا عن تقنيات السرد ولا عن أي شيء من هذا. لكنها تعرف كيف تهيئ ضربة مؤثرة وكيف تخبئ ورقة آس في كمّها خيراً من الحواة الذين يخرجون مناديل وأرانب من القبعة». هكذا استحوذ على الوصفة السحرية للكتابة، مقوّضاً المسلمات. ذلك أن «قانون الرواية يخترق كل القوانين» كما يقول، وهذا ما أتاح له بناء عمارة سردية متينة محمولة على الفانتازيا والشعر والحبكات الغرائبية. الواقع بالنسبة إليه «ليس مقتصراً على سعر الطماطم والبيض».

بنى عمارة

سردية متينة محمولة على الفانتازيا والشعر والحبكات الغرائبية

ناهض الاضطهاد والديكتاتورية ووقف إلى جانب القضية الفلسطينية

ولعل صورة ماركيز الصحافي لا تقل أهمية عن صورته كروائي. لطالما أشار إلى أهمية التحقيق الصحافي في بلورة مشروعه الروائي ورفده بوقائع كانت بمثابة المادة الخام لنزواته الروائية (حكاية بحار غريق). على أي حال، هو كان صاحب أشهر عامود صحافي لسنوات طويلة في الصحف الناطقة بالإسبانية، وقد جمع ما كتبه في أربعة مجلدات. سوف نتذكّر بعض مقالاته بوصفها قصصاً مكتملة، مثل «طائرة الحسناء النائمة» التي ستقوده إلى استعادة عمل أدبي عظيم للياباني ياسوناري كاواباتا، هو «بيت الجميلات النائمات»، الرواية الوحيدة التي تمنى لو كان هو من كتبها. وسينهي حياته الأدبية بتحية إلى هذه العمل الفذّ عبر روايته «ذاكرة غانياتي الحزينات» (2004) في تناصٍ صريح مع هذه الرواية.

ولكن ماذا عن ماركيز السينمائي؟ علينا أن نتذكّر أن «غابو» أنجز أكثر من ورشة لكتابة السيناريو في مدينة مكسيكو، كانت حصيلتها مجموعة من الأفلام، بالإضافة إلى ثلاثة كتب هي: «كيف تُحكى حكاية»، و«نزوة القصّ المباركة»، و«بائعة الأحلام». هنا نتعرّف إلى مطبخه السرّي، فهو يؤكد على ضرورة الإمساك فجأة باللحظة الدقيقة التي تنبثق منها فكرة «مثل الصياد الذي يكتشف فجأة، خلال منظار بندقيته، اللحظة التي يقفز فيها الأرنب». ويعترف في مكانٍ آخر بأنّ القصة تُولد ولا تُصنع، كما أنّ الموهبة وحدها لا تكفي بالطبع. المهم أن تتعلم كيف تروي الحكاية بخبرة وحب ومن دون ضجر، خلال تسعين دقيقة هي مدة الفيلم. كما يشبّه العمل في ورشة السيناريو بحرب العصابات: «عليها أن تضبط خطواتها على إيقاع خطوات أبطأ شخص فيها ثم تفتح النار».

تمازج الكتابة الصحافية وكتابة السيناريو وكتابة الرواية منحت نصّه السردي ثراءً متفرداً، ينطوي على صورة بصرية، في المقام الأول، كالصورة التي افتتح بها روايته «مائة عام من العزلة»: «بعد سنوات طويلة، وأمام فصيل الإعدام، تذكّر الكولونيل أورليانو بوينديا، عصر ذلك اليوم البعيد، الذي اصطحبه فيه أبوه، كي يتعرّف على الجليد». وعلى ضفة أخرى عمل ماركيز ببسالة على فضح تاريخ الحروب والديكتاتوريات في القارة المشبعة بالأسطورة والأبطال والطغاة. القارة التي لم تحظ ببرهة طمأنينة نتيجة العنف والمظالم، فعاشت عزلة قسرية، إلى أن كسرت قشرة البيضة بصناعة الجمال، لجعل الحياة معقولة. كما تبرز ثيمة أخرى في أعماله هي تمجيد الحب، فهو يرى أنّ الإنسانية قد استنفدت احتياطها من الحبّ الشهواني منذ حقبة الستينيات، وقد آن الأوان للالتفات جدياً إلى قوة المشاعر وخزّان الرومانسية، وإلا ما تفسير عودة روايات الحب إلى مكان الصدارة في المبيعات؟ الحروب والعنف والعزلة، فرضت نصاً آخر يعيد الاعتبار إلى معجم العشق، وها هو يهتف في إحدى مقالاته «لقد كنت مؤمناً على الدوام بأنّ الحب قادر على إنقاذ الجنس البشري من الدمار وهذه العلائم التي تبدو ارتداداً إلى الوراء هي على العكس من ذلك تماماً في الحقيقة: إنها أنوار أمل».

في روايته «الحب في زمن الكوليرا»، يبتكر كيمياء عشق فريدة. بعد طول انتظار، ستبحر سفينة العاشقين بعيداً من حمّى الكوليرا إلى الأبد، بقوة الحب وحدها، هذه الشحنة المتأججة كانت الوقود السحري كي تستمر السفينة في إبحارها في المجهول، ذهاباً وإياباً.

لا تتوقف فضيلة ماركيز عند اختراع الحكايات الممتعة التي تلقفتها أجيال من القراء بشغف، بل في مواقفه المناهضة للاضطهاد والعنصرية والديكتاتوريات المتناسلة في جغرافيات العالم. موقفه المنافح عن القضية الفلسطينية، واحد من مواقف كثيرة مضيئة في سيرته الحافلة بالمبادرات الخلّاقة. في أحد خطاباته الواردة في كتابه الأخير «لم آتِ لألقي خطاباً»، يتطلع إلى الألفية الثالثة بعين قلقة، معتبراً القرن العشرين أشدّ القرون شؤماً، بوجود كارثة كونية على الباب تتمثل في خمسين ألف رأس نووي جاهزة للاستخدام. لكن ما قد يخفّف نسبة الهلاك والكوارث، وفق ما يقول، هو الاحتياطي الحاسم من الطاقة لتحريك العالم باستثمار «الذاكرة الخطرة لشعوبنا»، والتراث الثقافي الهائل، وتصريف الطوفان الإبداعي الجارف بوصفه ثقافة مقاومة واحتجاج، «لا يمكن أن يروضها النهم الإمبراطوري، ولا وحشية الطاغية الداخلي».

وداعاً ماركيز، مقعدك سيبقى شاغراً.

رؤساء وسياسيون وكتاب ينعون غارثيا ماركيز

كولومبيا أعلنت الحداد لثلاثة أيام

لندن: فاضل السلطاني – مدريد: صبيح صادق – بروكسل: عبد الله مصطفى – الدمام: ميرزا الخويلدي – بيروت: سوسن الأبطح – بغداد: أفراح شوقي

أثارت وفاة الأديب الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز (87 سنة) الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1982، يوم الخميس أصداء كبيرة بين الشخصيات الأدبية والسياسية في مختلف أنحاء العالم، فقد وصفه الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه «أشهر شخصية كولومبية في كل الأزمان»، وأعلن الحداد عليه لمدة ثلاثة أيام.

وقال ماريو باغاس يوسا، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب: «لقد مات كاتب عظيم، ساعد بأعماله على شيوع أدبنا الإسباني وإبراز أهمية لغتنا».

وأعربت الكاتبة إيزابيل إليندي عن حزنها قائلة: «إنه خبر غاية في الحزن… لقد تأثرنا جميعا بأعماله». وكتبت الفنانة شاكيرا: «من الصعب علي أن أودعك، لأنك قد منحتنا الكثير، ستخلد في قلوبنا نحن الذين أحبوك وأعجبوا بك».

أما الرئيس الشيلي السابق رافائيل كوريا، فقد كتب: «لقد مات غابو (لقب غارثيا ماركيز) لكن أعماله باقية». كان الكاتب هيكتور أغيلار كامين زار منزل ماركيز حال سماعه بخبر وفاته وقال: «إن وفاته كما لو أنه قد توفي تشارلس ديكنز أو بلزاك».

وعبر الرئيس الفرنسي هولاند عن أسفه لرحيل الأديب الكبير بقوله: «إن ماركيز منح الأدب الإسباني أحد أروع أعماله وهو رواية (مائة عام من العزلة)».

وعبر الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو عن أسفه «لوفاة واحد من أعظم الكتاب في وقتنا الحاضر». أما الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون فقال إنه يفخر بأنه كان صديقا لغارثيا ماركيز، وكذلك أعرب الرئيس الأميركي أوباما عن أسفه لوفاته وقال: «لقد خسر العالم واحدا من أعظم الكتاب، واحدا من الكتاب المفضلين عندما كنت شابا». ووصفه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه «صديق للزعماء الثوريين». وكتب زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني ألفريدو بيريث روبالكابا أن ماركيز «من كتابه المفضلين له وللملايين من القراء».

وكان ماركيز دخل المستشفى يوم 31 مارس (آذار) قبل أكثر من أسبوع، بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وفي آخر مقابلة معه قال: «إن عمر الإنسان ليس في الحياة التي يعيشها وإنما فيما يتذكره وطريقة تذكره لتلك الذكريات من أجل أن يرويها».

وكانت أخت الكاتب، آيدا غارثيا ماركيز، قد صرحت قبل أيام لراديو «كاراكول» بأنها رغم أن قلبها يتمنى أن يستمر أخوها على قيد الحياة «والإنسان دائما يريد من الحياة أن تكون خالدة، ولكن لا بد لنا أن نكون مستعدين لقبول إرادة الله. وكما تعرفون فإن حالة ماركيز ليست على ما يرام، وإن الحياة لها بداية ونهاية، وهذه هي الحقيقة، ولا بد لنا من أن نقبلها». وأضافت أنها متفقة تماما مع رأي زوجة ماركيز التي فضلت أن يترك زوجها المستشفى وينتقل إلى البيت، في مكسيكو. الأخت الأخرى لماركيز ليخيا قالت: «إننا نصلي من أجله، ونشعر بالارتياح من تعاطف الجميع مع أخي».

وكانت زوجة الكاتب ماركيز، ميرثيديس بارجا، وأولادها قد أصدروا بيانا قبل ذلك شكروا فيه كل الذين شاركوهم محنتهم هذه الأيام، وذكر البيان أن ماركيز «في حالة مستقرة ولكن صحته ضعيفة جدا، وهناك خطر أن تتدهور حالته بسبب تقدمه في العمر».

وكان صاحب «خريف البطريرك» قد دخل المستشفى قبل أسبوع ثم غادره، بسبب إصابته بالتهاب رئوي، وتحدثت بعض الصحف حول عودة مرض السرطان الذي أصيب به في نهاية التسعينات إليه.

معلوم أن ماركيز يعد واحدا من أشهر الروائيين العالميين، وتعود شهرته في الأساس إلى روايته «مائة عام من العزلة» التي كتبها في المكسيك، وقضى في كتابتها ثمانية عشر شهرا دون أن يخرج من غرفته، وكان يدخن خلالها ست علب يوميا. وأعماله كما هو معروف قد ترجمت إلى اللغة العربية، ومنها الرواية السابقة الذكر، و«الحب في زمن الكوليرا»، و«ليس لدى الكولونيل من يكاتبه»، و«ذاكرة غانياتي الحزينات»، وكذلك مذكراته «عشت لأروي».

الاتحاد الأوروبي: أعماله جعلت عالمنا أكثر ثراء

قدمت المفوضية الأوروبية ببروكسل التعازي في وفاة الأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو في بيان إنه تلقى بحزن شديد نبأ وفاة ماركيز، «الذي كان صوت أميركا اللاتينية وأصبح صوت عالمنا. لقد جعلت أعماله عالمنا أكثر ثراء وبفقدانه سنكون أكثر فقرا ولكن أعماله ستدوم». وماركيز توفي في مكسيكو سيتي عن 87 عاما. وقد ولد ماركيز في كولومبيا في 6 مارس (آذار) 1927، وقضى معظم حياته في المكسيك وأوروبا. عمل أولا في المجال الصحافي ثم أخذ ينشر أعماله القصصية وقد توجها بأعظم عمل ألا وهو «مائة عام من العزلة»، وقد أثرت هذه الرواية على كثير من الأدب الروائي خصوصا في العالم الثالث. وحلق اسمه في عالم الرواية برائعته «مائة عام من العزلة» والتي نال شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967، فقد باعت أكثر من 30 مليون نسخة في أنحاء العالم وأعطت دفعة لأدب أميركا اللاتينية. وكانت له علاقة متينة مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، مما سببت له مشكلات كثيرة. ومن أعماله: «جئت أتكلم بالهاتف فقط»، و«الرحلة الأخيرة لسفينة الأشباح»، و«الحب في زمن الكوليرا»، و«ليس للكولونيل من يكاتبه» و«وقائع موت معلن». وقد ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، من بينها العربية حيث جرى فيها ترجمة 24 كتابا. وماركيز أحد المدافعين الرئيسيين عن الواقعية السحرية، وهو أسلوب أدبي قال إنه أسلوب يجمع بين «الأسطورة والسحر وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة». ومن المشهور عنه أنه كان، في كثير من الأعمال، يحاكي شخصيات حقيقية وبشكل تهكمي. وبعض أعماله كانت تتوقع صعود الديكتاتوريات في أميركا اللاتينية.. وقالت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحه جائزة نوبل في عام 1982 إن «ماركيز يقودنا في رواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع».

من أعماله المترجمة للعربية

* مائة عام من العزلة

* الحب في زمن الكوليرا

* أجمل غريق في العالم

* ليس للكولونيل من يكاتبه

* خريف البطريرك

* ذاكرة غانياتي الحزينات

* عشت لأروي

* في ساعة نحس

* قصة موت معلن

* أشباح أغسطس

* بائعة الورد

من سيرته «عشت لأروي

* يقولون إنه يمكن لك، إذا ما صممت، أن تصير كاتبا جيدا. لم أكن قد سمعت مثل ذلك الكلام، من قبل، في الأسرة قط. فميولي منذ الطفولة، كانت تتيح الافتراض بأنني قد أصير رساما، موسيقيا، مغنيا في الكنيسة، أو شاعرا جوالا في أيام الآحاد. وكنت قد اكتشفت ميلا معروفا لدى الجميع، إلى أسلوب في الكتابة، أقرب إلى التلوي والرقة الأثيرية. ولكن رد فعلي في هذه المرة، كان أقرب إلى المفاجأة. فقد أجبت أمي: إذا كان علي أن أصير كاتبا، فلا بد لي من أن أكون أحد الكبار. وهؤلاء لا يصنعونهم، وهناك في نهاية المطاف مهن أفضل كثيرا إذا ما كنت أرغب في الموت جوعا. في إحدى تلك الأمسيات، وبدلا من أن تتبادل الحديث معي، بكت دون دموع. لو أن ذلك حدث اليوم لأثار هلعي، لأنني أقدر البكاء المكبوح كدواء ناجح ومؤكد تلجأ إليه النساء القويات لفرض نياتهن. ولكنني في الثامنة عشرة من عمري، لم أدر ما أقول لأمي، فأحبط صمتي دموعها، وقالت عندئذ: «حسن جدا، عاهدني على الأقل أن تنهي الثانوية، على أفضل وجه ممكن، وأنا سأتولى ترتيب ما تبقى مع أبيك».»

من أقواله

* أسعى أن أتخذ مسارا مختلفا في كل كتاب […]. الكاتب لا يختار أسلوبا.. بإمكان أي شخص أن يكتشف الأسلوب المناسب لكل موضوع. وكما أشارت، فإن الأسلوب يتم تحديده بناء على موضوع العمل. وفي حالة المحاولة في استخدام أسلوب آخر غير مناسب، ستظهر نتيجته مغايرة. وبالتالي، فإن النقاد يبنون نظرياتهم استنادا إلى ذلك، ويكتشفون أشياء لم تكن موجودة بالأساس. فقط أتجاوب مع أسلوب حياتنا، الحياة في منطقة البحر الكاريبي.

وفي الحقيقة، لو لم توجد حركة الحجر والسماء الكولومبية، فإنني لم أكن متأكدا من ظهوري ككاتب. وبفضل هذه الهرطقة، استطعت أن أترك خلفي خطابة راسخة ومميزة، كولومبية المنشأ… أعتقد أن حركة الحجر والسماء الشعرية الكولومبية ذات أهمية تاريخية كبيرة، إلا أنها في الوقت ذاته لم يعترف بها بشكل كاف… وهناك لم أتعلم كيفية توظيف الاستعارة فحسب ولكن أيضا عرفت كيف أكون أكثر حسما، إضافة إلى الحماس والتجديد في الشعر، والذي كنت أفتقده بدوري كل يوم عن سابقه والذي أعطاني حنينا كبيرا للعودة إلى المسار ذاته.

* كتاب سعوديون: الكبار يغيبون لكن لا يموتون

* غارثيا ماركيز أعطى أميركا الوسطى صوتها الأكثر علواً

* يقول الدكتور معجب الزهراني، الأكاديمي والروائي السعودي، في تعليقه على رحيل الروائي الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز: «إن الكتاب الكبار يغيبون لكنهم لا يموتون، لأن نصوصهم تبقى حية في اللغة التي نتكلم ونتواصل بها كل يوم».

ومضى الدكتور معجب الزهراني يقول: «من هنا نتحدث الآن عن الجاحظ، وابن المقفع، وأبي حيان التوحيدي، والمتنبي، وفيكتور هوغو، وشكسبير، وكأنهم يشاركوننا مائدة العشاء أو موائد الفرح والحزن».

وأضاف: «من هذا المنطلق أزعم أن ماركيز هو الذي أعطى لأميركا الوسطى صوتها الأكثر علوا وجمالا في العالم المعاصر، مثلما أعطاه بورخيس بالنسبة لأميركا الجنوبية في فترة سابقة ومعاصرة نوعا ما».

وقال: «يذهب كثيرون إلى أن (مائة عام من العزلة) هي أهم روايات ماركيز، لكنني أذهب إلى أن رواية (الحب في زمن الكوليرا) هي روايته الأجمل والأعمق والأهم، لأنها تحكي قصة تراجيدية – كوميدية فاتنة باذخة، أستعيد منها كل المفاصل العميقة لمعاناة البشر السعيدة والشقية، ولنا أن نتخيل الآن عجوزين أنيقين في يخت باذخ يتجول بين الموانئ، وربانه يدرك جيدا أن ليس مسموحا له بالرسو في أي منها.. ألا تذكرنا هذه الحكاية بآدم وحواء في الجنة؟ ألا تذكرنا بقيس وليلى في الصحراء..؟ ألا تذكرنا بعطيل وديدمونة في المسرح؟ أولا تذكرنا هذه الحكاية بنا ونحن نتيه بين الحلم واليقظة؟».

* شويخات: كانت حياته عجيبة كفنه

* ومن السعودية ايضا ، قال الروائي، والمترجم، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد شويخات: لقد خسر العالم روائيا عظيما امتاز بقربه من هموم البسطاء.. وأمتع عبر عدد من أعماله ملايين القراء في العالم. كان ماركيز يكتب أحيانا بأسلوب خاطف، ويضع ذاك في سياق جمل طويلة ترسم لك الشخصيات والأحداث والأفكار في واقعية سحرية شغف بها القراء في أصقاع العالم، وهم يقرأون أعماله المتنوعة، منذ «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه»، إلى روائعه الأكثر تدليلا على نضج أسلوبه الفريد، كما في «الجنرال في متاهته»، و«مائة عام من العزلة»، و«الحب في زمن الكوليرا».

لقد كانت حياة هذا الفنان عجيبة كفنه. ففي هذه الحياة انشغالات السينما والرواية والوساطات السياسية وسط الحراسات الأمنية والغرائبية الأسلوبية التي تتواشج مع حياته وغرائبية حياة شخوصه.

برحيله، يفقد المشهد الأدبي العالمي شخصية وُلدت على موعد مع المخاطرة في الفن والحياة، ومع الخيال المدهش الممتع الذي يرسم ببراعة أمكنة وأزمنة أميركا اللاتينية، مُجسدا بعض المرئي واللامرئي الإنساني.

* كتاب لبنانيون: فعل ما لم نستطع فعله

* في فضح الديكتاتوريات

* الروائية اللبنانية نجوى بركات تصف ماركيز بـ«الكاتب المؤسس للقارئ والأديب معا، سواء كان قارئا محليا أو عالميا»، فهو برأيها «فتح أفقا جديدا للأدباء سواء أكانوا غربيين أم عربا، وقد سموا هذا النوع من الكتابة بالواقعية السحرية. وللعرب من درس ماركيز ما يستحق الاهتمام أكثر من غيرهم، لأن أميركا اللاتينية تشبهنا في بعض الأماكن. فقد بنى عالما تحكمه الديكتاتوريات والشعوذة، وهو عبارة عن طبقات تحتها طبقات أخرى، كأننا نقرأ عن عالمنا. منه تعلمنا أن هناك طرقا أخرى للكتابة عن الواقع غير المباشرة السياسية التي وقعت فيها الرواية العربية. هذه الرواية التي أصابتها الأدلجة في كثير من الأحيان، في الصميم. شخصيات ماركيز تبقى حاضرة في ذهن القارئ، كأنها شخصيات واقعية. في (مائة عام من العزلة) لا أنسى إحدى الشخصيات التي يلمحها الناس وهي تطير وتحلق في الفضاء. عالمه يشبهنا في القهر والتخلف والطبقات المتعددة للشخصية اللاتينية، التي لها مرادفها في العالم العربي. ربما اكتشف العرب بعد سنوات أن ثمة ما يعنيهم في كتابات ماركيز، ففي (خريف البطريرك) نرى ديكتاتوريات ليس لها أي منطق، نحن حين نتحدث عن هذا النوع من المعاناة غالبا ما نربطه بأدب السجون وكليشيهات أخرى. لست ضد أدب السجون، لكن ماركيز قدم لنا أدبا مختلفا».

* عيساوي: أحببته وغيرت رأيي

* الشاعر اللبناني جوزيف عيساوي يقول «أكثر ما يعنيني في ماركيز بدايته كصحافي، وارتقاؤه في التقرير الصحافي إلى مستوى إبداعي. بالطبع هو بدأ قاصا وقصته (أجمل رجل غريق في العالم) اجتذبني عنوانها أكثر منها، وأحسب أن عناوين كتبه أجمل من صفحات سردية كثيرة فيها. بصراحة لا أريد أن أحمل المترجم النشيط صالح علماني المسؤولية، لكن قراءتي لرواية (مائة عام من العزلة) بالعربية لم تحقق لي المتعة الكبيرة التي أسمع عنها من عشرات القراء الآخرين. (الحب في زمن الكوليرا) أثرت في كثيرا إذ قرأتها وأنا في بداية الشباب، واستشهدت بأبطالها كثيرا وأنا أغوي النساء في ذلك العمر. بطلة ماركيز فيمينا التي لمحها العاشق في المرآة وبقيت في رأسه عقودا، لعلها كانت صورة عشيقة تراها في مرآة السوق حين تمر أمامها، وتعلق برأسها بينما أنت تعشق امرأة أخرى».

يكمل عيساوي «في ما بعد، حين تبدلت نظرتي للحب، أعدت النظر في الرواية التي شاهدتها صدفة فيلما منذ شهرين. أما نقد ماركيز للديكتاتورية من خلال (في خريف البطريرك) فأنا أفضل عليها ما قرأته عند ماريو فارغاس يوسا بحدته وتمسيخه لشخصية الحكام، وترعيته ومجونه وفساده. أما المفضل عندي من أدباء تلك القارة العجيبة والعارية كأرواح أهلها وأشباح غاباتهم وأساطيرهم فهو خوسيه ساراماغو الذي يذهب بالنزق الروائي والدقة السردية إلى أقاص لا محدودة».

* مثقفون عراقيون يصفون رحيل غارثيا ماركيز بالخسارة الكبرى

* أبدت أوساط ثقافية عراقية حزنها وتأثرها الكبير لرحيل الكاتب العالمي غابرييل غارثيا ماركيز، الذي يعده الكثير منهم بمثابة الروائي الذي لن يتكرر بإنسانيته العالية وحضوره وحبه لبلاده، وإن رواياته ستبقى حاضرة في الأذهان على مدى أجيال قادمة.

يقول الأديب فاضل ثامر، رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق: «يعد ماركيز من أهم القامات الأدبية الذين رسموا للقصة والرواية سحرها الأخاذ واستبسلوا عبر رواياتهم ضد الديكاتوريات، وستبقى رواياته حاضرة في النفس والذاكرة، وهي تحكي قصة وطن محارب بقلم أحد أبنائه البررة ورحيله أكبر الخسارات». وأضاف: «برحيل ماركيز نكون قد فقدنا أحد أهم رواد الواقعية السحرية والفن القصصي الفريد ولن يجود الزمان بروائي يحمل ذات عبقريته وإمكانياته التي خلدت رواياته وجعلته متوقدا بيننا على مر الزمان، عندما وقف هذا الروائي موقفا مشرفا أمام كفاح أميركا اللاتينية وعرى طغاة العصر وألبسهم العار».

أما الأديبة والروائية العراقية عالية طالب فقالت: «غابرييل روائي عالمي مهم أثرى المكتبة العربية والعالمية بروائع الأعمال التي ترجمت إلى لغات شتى، وهي روايات أقرب للفنتازية الساخرة بأجوائها العامة التي لم تغادر أرض الراحل وحبه لوطنه كولومبيا، وكنا نستشعر حبه لأرضه بين كلماته. وقد استطاع أن ينقل معاناة بلاده وأحداثها الثقافية والاجتماعية وحتى الخرافة الشعبية منها إلى كل أرجاء العالم، وهو ما نجح فيه ونحن بحاجة اليوم إلى مثقفين وروائيين لهم القدرة على تصوير ما يجري في بلادهم عبر نتاجهم الأدبي كما فعل ماركيز الذي سيبقى غيابه يشكل فراغا كبيرا في المشهد الثقافي العالمي.. سنستعيد رواياته ونعيد في طباعتها كيما نشعر بأنه موجود وحاضر بيننا، خصوصا أن روايتيه «مائة عام من العزلة»، و«الحب في زمن الكوليرا» كانتا ولا تزالان القصتين الأكثر تأثيرا لدى القراء وهما روايتان خالدتان في الأذهان.

ماركيز روائي «القارة» فرض سلطة المخيلة والالتزام/ كتب عبده وازن

كم كان غابريال غارسيا ماركيز مصيباً عندما سمّى مذكراته التي صدرت عام 2002 «عشتُ لأروي»، فهو عاش فعلاً ليروي ومات عن ستة وثمانين عاماً، وفي قلبه غصة الرواي الذي كان يحلم بسرد المزيد من الحكايات. فحياته كما يعبّر في هذه المذكرات، لم تكن الحياة التي عاشها بأيامها ولياليها، بل كانت حياة الذكريات التي رواها والحكايات التي كتبها. هذا سر ماركيز، روائي القارة الأميركية اللاتينية، بغرائبها ووقائعها الأغرب من الخيال وتاريخها الموشّح بالدم وثوراتها والديكتاتوريين الغريبي الأطوار الذين توالوا على الحكم فيها… إنها فرادة هذا الروائي الذي استهل مساره صحافياً لامعاً ثم أصبح صاحب أشهر عمود، كان ينتظره قراؤه «القاريون» مسمين إياه «عمود غابو»، وهو الاسم الذي كان أصدقاؤه يتودّدون به. وفي الصحافة كان ماركيز ايضاً كاتب ريبورتاج متميزاً، وهذا ما ظهر أثره في رواياته ذات الطابع السياسي الهجائي والتاريخي. لكنّ ماركيز كان ماهراً جداً في توظيف مهنة الصحافي في صميم صنيعه الروائي الذي راح ينحو منحى الواقعية السحرية التي سعى الى ترسيخها مع بضعة من الرفاق في القارة، وقد بلغت معه ذروتها في «مئة عام من العزلة»، هذه الملحمة الروائية التي تعدّ من عيون الروايات العالمية الخالدة مثلها مثل «عوليس» لجيمس جويس و»الصخب والعنف» لوليم فولكنر و»موبي ديك» لهرمان ملفيل و» في قلب الظلمات» لجوزف كونراد.

ولعلها مصادفة لافتة ان يرحل ماركيز في الشهر الذي صدرت فيه روايته «مئة عام من العزلة» وهو نيسان (ابريل) 1967 وبات عمرها الآن سبعة وأربعين عاماً، وهي الرواية التي صنعت له مجداً وشهرة ما كانا في حسبانه، كما يعترف، وفتحت أمامه الطريق الى جائزة نوبل عام 1982 وكرست اسمه روائياً عالمياً صاحب مدرسة وأسلوب غير مألوفين سابقاً. ومع صدور هذه الرواية الرهيبة، التي تجمع بين الفنتازيا والفانتاستيك أو الغرائبية والمأساة والسخرية والعبث اصبحت مدينة «ماكوندو» التي تدور الأحداث فيها وحولها، إحدى أشهر المدن الروائية العالمية، وهي بدت صورة مختصرة عن العالم المتوهم الذي ابدعته مخيلة ماركيز. وفي هذه المدينة التي لا حدود فيها بين الحقيقة والوهم تبرز شخصيات لا تُنسى، لا سيما عائلة «بونديا» التي تمثل بغرابتها ومأسويتها القدر الأميركي اللاتيني، المتخبّط في البؤس والمجهول. ومن هذه العائلة خرج الكولونيل أورليانو بونديا الذي يمثل نموذجاً كاريكاتورياً للديكتاتور الأميركي اللاتيني الذي يتزوج من سبع عشرة امرأة وينجب منهنّ سبعة عشر طفلاً يقتلهم واحداً تلو الآخر.

إلاّ أن ماركيز لا يمكن حصره البتة في «مئة عام من العزلة» التي تُرجمت الى ثلاثين لغة وتخطى مبيعها خمسة وثلاثين مليون نسخة وترجمت الى العربية في أربع صيغ عن الإنكليزية أولاً ثم عن الفرنسية وأخيراً عن الإسبانية مع المترجم صالح علماني. ماركيز هو أيضاً صاحب روايات وقصص غاية في الطرافة والواقعية السياسية كما السحرية، وهي تؤلف بذاتها «قارة» أدبية: «ليس للكولونيل من يراسله»، «الجنرال في متاهته»، «خريف البطريرك»، «الحب في زمن الكوليرا»، «قصة موت معلن» وبطل هذه الرواية البديعة سوري الأصل يُدعى سانتياغو نصار، وهو يقع ضحية مؤامرة تهدف الى قتله وقد أُعلن موته منذ مطلع الرواية. أما اللافت فهو اختتام ماركيز «مهنته» الروائية عام 2002 برواية «ذاكرة غانياتي الحزينات» التي سلك فيها سبيل الروائي الياباني الكبير ياسوناري كواباتا في روايته الشهيرة «الجميلات النائمات»، وكان ماركيز كتب مرة ان الرواية الوحيدة التي كان يتمنى ان يكون كاتبها هي «الجميلات النائمات». في هذه الرواية تحتدم ذاكرة ماركيز الإباحية التي يهيمن عليها خريف العمر. لكن ماركيز عكف بعد روايته هذه على اصدار مقالات له ونصوص سياسية، علاوة على مذكراته.

عاش ماركيز حياة بوهيمية متنقلاً بين اوروبا غرباً وشرقاً، وبين بلدان القارة الأميركية اللاتينية وبلغ نيويورك، هو المناضل الثوري الذي آزر حركات التحرر وواجه الثقافة الإمبريالية والكولونيالية، داعياً الى منح الشعوب المستعمرة حرياتها وحقوقها، وهاجياً القوى العظمى اليوم التي تهدد العالم بصواريخها النووية. ونجح ماركيز أيما نجاح في التوفيق بين كونه كاتباً ملتزماً ومنخرطاً في النضال السياسي و»الإنسانوي»، وروائياً متسامياً صاحب مخيلة ساحرة ونفَس ملحمي ونزعة تراجيدية تسائل ذاكرة التاريخ وعنف البشر ومأساة الحياة وعزلة الإنسان بصفتها قدراً مجهولاً وغامضاً. وكم كان موقفه جريئاً في إدانة المجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفي توقيع بيانات الاستنكار العالمية في هذا الشأن.

رماد جثمان ماركيز سيتوزع بين المكسيك وكولومبيا

مكسيكو سيتي – إفي

أكد السفير الكولومبي في المكسيك خوسيه أورتيث أن رماد الأديب الراحل غابرييل غارثيا ماركيز سيتم تقسيمه بين بلاده والمكسيك.

وقال أورتيث في تصريح أمس (الجمعة ): «سيبقى جزء من الرماد في المكسيك، وسيتم نقل جزء آخر إلى كولومبيا»، مضيفاً أن مواطنيه يتطلعون إلى تكريم ماركيز، وذلك في تصريحات للصحفيين المحتشدين قبالة أبواب المنزل الذي عاش فيه حتى وفاته بالمكسيك، أول من أمس (الخميس)، عن 87 عاماً.

وكان ماركيز توجه إلى المكسيك مطلع الستينيات من القرن الماضي ليزور صديقه الكاتب الكولومبي ألبارو موتيس، لمدة أسبوع، إلا أنه استكمل حياته هناك دون أن يتنازل عن جنسية بلاده.

وأصبح منزل ماركيز في المكسيك خلال الساعات المنصرمة مركزاً لمراسم تأبينه، ولتلقي العزاء من محبيه الذين توافدوا حاملين باقات الزهور، كما شهد المنزل توافد عدد من الأصدقاء المقربين من أسرة ماركيز، وشخصيات بارزة من الوسط الثقافي والسينمائي في المكسيك، الذين وضعوا أيضاً أكاليل الزهور على أبواب منزله.

غابرييل غارسيا ماركيز.. صانع أسطورة أميركا اللاتينية/ إسكندر حبش

عـبر سنيّ حياتـه الطويلـة (87 عاما) ـ والتي لم تصل إلى المئة، أي إلى الحدود التي تشبه فيها عنوان إحدى رواياته ـ تحول غابرييل غارسيا ماركيز من صحافي وكاتب، إلى أكـثر من رمـز في أمـيركا اللاتيـنية، وربما في العالم أيضا. نجح ابن تلك القرية الكولومبـية الفقيرة، في أن يجتاز حدود مسقـط رأسـه، وأن يجـتاز هذه العـزلة التي كانـت مفروضة على قارة بأسرها، ليُسمع صوتا مخـتلفا. لنقل ذاك الصوت الأدبي في البدايـة، ومن ثـم السـياسي، وإن كـان الأدب الأمـيركي اللاتيني يغرف كثيرا من السياسة، إذ يلتقيان غالبا ليشكلا صنعا لوعي ثقافي وجد صداه في قارات أخرى عبر ما مارسه من تأثيرات على وعي الشعوب.

من هنا، وعلى الرغم من أنه كان يعتبر نفسه روائيا أي «شخصا غير مثقف»، إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الذي لعبه في الحياة العامة لقارته، بدءا من صداقته الطويلة والعميقة مع فيديل كاسترو التي لم يجعلها مادة إعلامية، إذ حاول دائما أن يلفها بضبابية ما، غير شارح لكنهها، مرورا بصداقاته مع الثوار الساندينيين ووصولا إلى دوره الكبير الذي لعبه في إطلاق سراح المخطوفين الذين احتجزتهم الميليشيات في كولومبيا. ربما ذلك كله يندرج في خط مؤسس لثقافة أميركا اللاتينية، بمعنى ذاك العمق الذي أرسى دعائمه كبير محرريها سيمون بوليفار، على الرغم من أنه لم يكن كثير الرحمة معه، وفق ما كتبه عنه في «الجنرال في متاهته»، وهي الرواية التي عالج فيها الشهور الأخيرة من حياة القائد بوليفار. بهذا المعنى «الثوري» قد نفهم جملة الرئيس الإكوادوري رافاييل كوريا الذي قال: «غادرنا غابو، سنعيش في سنوات من العزلة، لكن تتبقى لنا أعماله وحبه للوطن الكبير (أميركا اللاتينية)، قبل أن يختم باستعادته لجملة غيفارا الشهيرة:

Hasta la victoria siempre عزيزي غابو». أما في كولومبيا، موطنه، فقد أعلن رئيسها الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام من على كل الدوائر الرسمية.

مائة عام من العزلة

بهذا المعنى، تحول ماركيز إلى مثقف، وإلى حامل لوعي كبير بالتاريخ وبالشرط الإنساني كما للشرط الوجودي، إذ لم ينفك حضوره الشخصي عن الارتباط بالحضور العام، وبالتأكيد نجح في ذلك كلّه عبر الأدب، عبر الكتابة التي أفردت له هذه المساحة الكبيرة، وبخاصة روايته «مائة عام من العزلة» التي ساهمت في صنع اسمه. ربما من محاسن هذه الرواية أنها جعلت القراء يعودون إلى كتبه السابقة التي أصدرها: المجموعات القصصية، والريبرتوجات الصحافية، وبالتأكيد «ليس لدى العقيد من يراسله» تلك الرواية الصغيرة الساحرة التي تختصر عبر شخصية الكولونيل، نظاما كاملا من التاريخ الاجتماعي والسياسي والعسكري في أميركا اللاتينية.

«مائة عام من العزلة» مهدت الطريق أيضا لما أتى من بعدها وبخاصة «خريف البطريرك» التي لا تقل روعة عن سابقتـها، لكن القـراء توقفـوا في ذاكرتهم عند رواية العزلة، وإن كان بطريرك ماركيز لا يقل وحدة وعزلة بدوره. حتى «وقائع موت معلن» و«الحب في زمن الكوليرا»، نجد فيهما تلك العزلة الأثيرة على قلب الكـاتب، وإن كانت تأتي بصيغ مختلفة.

ثمة قصة، غالبا ما رددها ماركيز حول كتابته «مائة عام..»، تستحق أن تروى (ألم يقل هو نفسه في مذكراته «عشت لأروي»). إذ كلّ شيء بدأ بجملة. تقول القصة إنه في العام 1965، كان هذا الكاتب الشاب يشعر بأزمة كتابة منذ أشهر. حاول كثيرا لكنه لم ينجح في الوصول إلى أيّ جملة مفيدة. لذلك قرر أن يأخذ إجازة قصيرة (كان يعيش يومها في المكسيك) ليذهب مع زوجته وأولاده إلى أكابولكو. وفوق الطريق غير المعبدة التي أشعرتهم بالإرهاق، جاءت جملة لتحتل روحه وعقله. كانت تبدأ على الشكل التالي: «بعد مرور سنين عديدة، وأمام فصيل الإعدام، تذكر الكولونيل اورليانو بوينديا تلك الظهيرة البعيدة…». وأمام إلحاح هذه الجملة عليه، استدار وعاد إلى منزله، ليبدأ بكتابة تلك الرواية التي لم تجعل منه فقط واحدا من كبار كتاب القرن العشرين، وإنما أيضا لتؤسس لمرحلة أدبية، لم يستطع أدب قارة (والعالم أيضا) تجاوزها بسهولة. ويضيف ماركيز كيف أنه وبعد نهاية الكتابة، لم يكن لديه ثمن إرسال المخطوط في البريد فتدبرت الأمر زوجته، وحدث ما حدث بعد ذلك.

أول اسم

ربما هذه الحادثة أثرت أيضا في مخيـلتنا لقراءة هذا العـمل، بمـعنى هذه المعاناة التي تشدنا دوما إلى الكتّاب الذيـن يعانون من قسـوة الحـياة. قراءة جعلتنا نتناسى كثيرا بقية أدب أميركا اللاتينية. أقصد، حين نتطرق إلى الحديث عن أدب تلك القارة، وبخاصة نـحن الـعرب، نجد أن أول اسم يقفز إلى أذهاننا هو اسم ماركيز. صحـيح أنه كاتب على درجة كبيرة من الأهمية ولا يمكن لأحد أن يغض الطـرف عـن ذلك، لكن هناك أيضا العديد من الكتّاب الذين إن، لم يتفوقوا عليه بالأهمية، فإنهم يقفون على المستوى عينه: أين نضع بورخيس؟ أو خوليو كورتاثار؟ بدون شك لا يكتمل المشهد بدون أونيتي وبينيديتي وغاليانو وحتى يوسا وغيرهم كثر. في أي حال، لا يعني كلامي مطلقا، أن ماركيز كان من نوافل الكتّاب بل على العكس تماما، لكنه لا يشكل المشهد بمفرده، بالرغم من أن العديد من النقاد يعتبرون «مائة عام من العزلة» أكبر عمل أدبي مكتوب بالاسبانية ولا ينافسها في ذلك إلا كتاب ثربانتس «دون كيخوته».

رحيل ماركيز هو وقبل أي شيء رحيل رمز أدبي وسياسي، انفجر حضوره في ستينيات القرن الماضي إذ حـمل معـه أحلام العـدالة والمـساواة والحياة الجديدة، قبل أن يتم إجهاض ذلك كله إما بفعل التدخل العسكري الأميركي، وإما بتحول أبطال التحرير أنفسهم إلى دكتاتوريين. أليس من المفارقة أيـضا أن تصـدر «مائـة عام..» العام 1967 أي في السنة التي صدرت فيها أسطوانة البيتلز «سيرجنت بيبرز»؟ وجدت أوروبا يومها بعـض أحلامها الكـثيرة في أغـاني «الخنافس» وموسيقاهم، ووجدت أميركـا اللاتيـنية الكـثير من أحلامها في هذه الرواية. ربما ثمة تشـابه بين الأمـرين، نجد صداه في هذه الجملة التي قالها ماركيز في خطابه يوم تسلـمه جائزة نوبل العام 1982، يقول: «في وعي أوروبـا الجيـد، كـما في وعيـها السـيئ، انبجســت وبقـوة كبــيرة هــذه الراهنية الفانتاسـمية العائـدة لأمـيركا اللاتينية، أي هذا الوطن الكبير للرجال المهلوسين وللنساء اللواتي دخلن في التاريخ، حيث أن عنادهم غير المحدود يمتزج بالأسطورة».

لا أعرف إن كانت أميركا اللاتينية مجرد أسطورة، فما كتبه ماركيز «بواقعيته السحرية» (كما اصطلح على تسمية أدبه بذلك) ليس في الواقع سوى، وكما تقول إيزابيل الليندي، «هذا الصوت الذي روى للعالم ما نحن عليه، نحن الأميركيين اللاتينيين، لقد دلنا على أنفسنا في مرايا صفحاته. عزاؤنا الوحيد أن أعماله خالدة».

إسكندر حبش

ماركيز: الكاتب الجيد حين يرحل/ أمير تاج السر

في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وفي بداية تعرفي إلى سكة الكتابة السردية، بعد أن ظللت أكتب الشعر منذ الطفولة، وكنت طالبا في مصر، أصابتني حمى القراءة العنيفة لكل ما كتب من قصة ورواية ونقد، سواء أن أنتج عربيا أو ترجم لنا من لغات أخرى. لم تكن هناك بالطبع إنترنت ولا وسائل اتصالات من أي نوع ليتعرف المرء عن طريقها إلى الطرق التي تؤدي إلى أهدافه، مثل أي الكتب يقرأ، وأي الأفلام السينمائية يشاهد، ومن هم الكتاب الجديرون بمتابعتهم.

لكن كانت توجد المقاهي الثقافية، أي المقاهي التي يرتادها المثقفون في وسط القاهرة، ليجلسوا ساعات، يستمعون فيها إلى بعضهم، ويتناقشون في إصداراتهم وإصدارات غيرهم من تلك التي قرأوها وكونوا رأيا، ولم تكن تلك الجلسات يومية في الغالب، ولكن مرة أو مرتين في الأسبوع، وإن كان البعض يأتون بشكل شبه يومي. وقد نوهت كثيرا إلى أن تلك المقاهي كانت الفيسبوك، وتويتر، الخاص بذلك الزمان، حيث يمكن العثور بسهولة على أخبار الثقافة ونقلها مباشرة إلى الصحف، ويحدث في كثير من الأحيان أن ينطق أحدهم بفكرة ما، لم تصبح نصا بعد، ليجدها في اليوم التالي، تحتل مساحة لا بأس بها في صحيفة أو مجلة، بوصفها خبرا عن عمل منجز تحت الطبع، وأذكر في تلك الأيام أن ذكرت لعدد من الذين يجلسون معي إنني أكتب نصا اسمه: ذاكرات ميتة، وكان ذلك في الحقيقة مجرد فكرة خطرت ببالي، لم تنجز قط، لكن وجدت بعد عدة أيام، في إحدى الصحف اليومية، خبرا عريضا عن الذاكرات الميتة التي ستصدر عن إحدى دور النشر قريبا.

إذن كانت ثمة وسيلة لمعرفة ما يجري في المحيط الثقافي، وعن طريق تلك الوسيلة، وتزامنا مع حمى القراءة التي ذكرتها، دخلت آداب كثير من البلدان إلى حياتي كقارئ، ومنها أدب أمريكا اللاتينية، وعلى رأسه ما أنجزه غابرييل غارسيا ما ركيز. دخلت روايات مثل: جنازة الأم الكبيرة، ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، إيرنديرا الغانية، مئة عام من العزلة، سواء في طبعات عربية أو إنجليزية، وتأتي بعد ذلك في فترة التسعينيات وبعد أن تركت مصر، باقي أعماله كلها، وحتى سيرته الذاتية التي حملت عنوان: عشت لأروي، أو تلك التي كتبها جيرالد مارتن، بعد أن أمضى سنوات طويلة في مصاحبة ماركيز، والاستماع لشهاداته وشهادات أصدقائه، في شتى الشؤون.

لقد أردت القول، إن ماركيز كما أعتقد، ولعل الكثيرين يوافقونني على ذلك، كان الأجدر وسط ذلك الزخم القرائي، بسرقة أي قارئ من الكتب الأخرى لآخرين، وتوظيفه في قراءته وحده. لم يكن ديكتاتورا عنيفا في ذلك، ولكن القارئ يستجيب برغبته، وكامل إرادته، ويصبح من الصعب أن ينتزع نفسه من عالمه بعد ذلك، ليغرسها في عوالم أخرى. الدهشة، الغرائبية التي تصبح حقيقة حين تعجن بفن داخل نصوص حقيقية. رواية القصص بانسيابية غريبة، والحوادث النادرة كأنها تحدث كل يوم، فالرجل الكبير حين يصاب بالخرف، يربط إلى جذع شجرة في حوش البيت، ولا يكون ذلك غريبا، والخادم يعود إلى بيت سيده بعد سنوات من الغياب ليردد إنه جاء ليشارك في جنازة السيد، ويكون السيد في تلك اللحظة في كامل صحته، ويتناول عشاءه، ثم ليموت في اليوم التالي، ويشارك الخادم بالفعل في الجنازة. إيرنديرا التي كانت من شدة ما كانت ترهقها جدتها، ساعات نومها كاملة وهي تعمل، ثم يحترق البيت من شموعها أثناء نومها النشط، وبعد تقدير خسائرها، توظفها الجدة عاهرة متنقلة، لتجميع مبالغ تعوض خسائرها.

لقد كان الخيال هو مفتاح الإدهاش عند ماركيز، وشخصيا لا أنسجم مع أي عمل روائي أو قصصي لا يتبل بالخيال، ودائما ما أقول، إن القراء لا يحتاجون لمن يكتب لهم حياتهم اليومية كما يعيشونها، ولكن تلك الحياة الموازية، التي ربما كانت ستكون حياتهم، وربما هي أحلامهم البعيدة التي لن تتحقق، ماركيز صنع ذلك، وكثيرون غيره من كتاب أمريكا اللاتينية والعالم صنعوا ذلك، فقط تأتي الريادة، الجرأة التي كسرت حاجز الخوف من التحديث، واستخدام الخيال في أقصى طاقته. نعم فقصة مثل قصة الملاك المسكين الذي عثر عليه في حوش أحد البيوت،لا تكتب إلا والخيال في قمة اشتعاله، وقصة مثل: أجمل غريق في العالم، كانت درة لأنها علقت على جيد الكتابة بقلادة من الخيال الخصب.