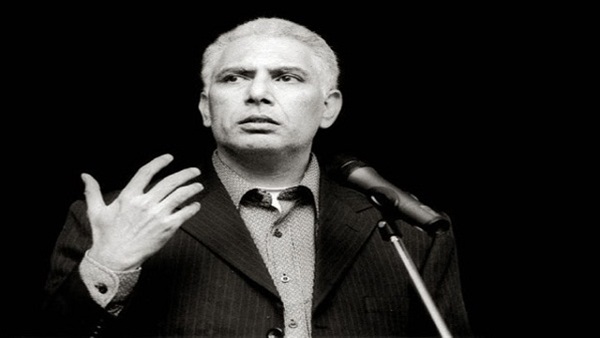

الشاعر والمترجم المصري رفعت سلام: العشوائية تحكم واقع الترجمة العربية

حاوره: عبد الواحد مفتاح

يعتبر الشاعر رفعت سلام، من أهم أصوات الشعر المصرية، وقد سبق له الفوز بجائزة (كفافيس) العالمية للشعر، اعترافا بتجربته الشعرية اللافتة والمؤثرة، التي اعتبرها النقاد قنطرة عبور أساسية بين جيل السبعينيات والأجيال التي تلتها، ونقاط تحول في الشعرية العربية، فصاحب ديوان «هكذا قلت للهاوية» و»كأنها نهاية الأرض» لا يمل التجريب وتقديم بدائل جديدة في كتابته الشعرية.

ولكن ماذا عن ترجمات الرجل، وهو الأكثر غزارة وانتقاء من بين المترجمين العرب، حيث نقل إلى العربية أعمالاً مهمة، تعد من أسس الشعر الحديث في العالم. في هذا الحوار نقترب أكثر من انشغالاته خاصة في الترجمة، التي قدم فيها إسهاما بارزا، توج بإشرافه على سلسلة ترجمة مئة كتاب، ونتساءل معه عن وضع الترجمة اليوم في مصر والعالم العربي.

■ ما هي المعايير التي تعتمدها في نص حتى تقوم بترجمته؟

□ لديَّ معياران للدخول في ترجمة أعمال شاعر أو آخر: مدى حاجة المكتبة العربـــــية (والمصـــرية) إلى هذه الأعمال، وتوافقي (أو محبتي) لمنجز هذا الشاعر أو ذاك. فحين بدأت الترجمة، كان المترجمون منكبين وحسب على ترجمة الشعر الأوروبي، الإنكليــــزي والفرنسي ولوركا.

أما خارج الدائرة الشعرية الأوروبية، فلا ندري عنه شيئًا. كنا نقرأ «عن» القيمة الشعرية لبوشكين وليرمونتوف، ولا نجد مترجما لهما إلا أعمالهما النثرية. وهو وضع بدا لي بائسا وغير مفهوم. فاتجهت- في البداية- إلى بوشكين، الذي أفضى بي إلى ليرمونتوف، وقدمت من أعمالهما الشعرية ما يسد الثغرة المعرفية التي كان يتجاهلها الجميع.

■ ظلت ترجمتك لبوشكين محط تنويه من طرف النقاد. لماذا هذا الشاعر هو مَن استرعى اهتمامك؟

□ في السبعينيات، كثيرا ما كنت أطالع مقالات في الدوريات العربية تتعلق بالشعر الروسي، يُجمع فيها كتابها على أن بوشكين هو مؤسس الحداثة الشعرية الروسية. مقالات.. مقالات.. مقالات.. ولا ترجمة لقصيدة أو عمل شعري، مما يرد ذكره أحيانًا في هذه المقالات. وكان لا بد لي آنذاك- كشاعر- من اكتشاف شعرية «مؤسس الحداثة الشعرية الروسية»، ضمن اكتشافاتي آنذاك للتجارب الشعرية الكبرى في الثقافات العالمية. ولم يكن هناك مفر من البحث عن بوشكين بلغة أخرى غير العربية، بالإنكليزية. وكانت الترجمات الروسية (إلى الإنكليزية) لكبار الأدباء الروس متاحةً بأسعار زهيدة في القاهرة. وبسهولة، عثرت على مختارات شعرية لبوشكين بالإنكليزية الروسية. كانت «الإنكليزية الروسية» جهمةً، بلا سلاسة؛ فطرأت ببالي فكرة ترجمة القصائد أولاً إلى العربية ليمكنني تأملها وتذوقها بشكل معقول. فعكفت على الترجمة، دون أن تخطر ببالي إطلاقًا فكرة النشر. لم أترجم كل المختارات، بل فقط «مختارات» من المختارات. استغرق العمل مني نحو عام ونصف العام. ووجدتُ المسودات- في النهاية- معقولة كميًّا وكيفيًّا. وتذكرت أن المكتبة العربية تفتقر إلى قصائد بوشكين. ولم يكن ينقص المسودات سوى المراجعة والمقدمة لتتحول إلى كتاب. فقررت تحويلها إلى كتاب، وعكفت على استكمال العمل، ليُنشر عام 1982 في بيروت.

■ الشعر يفقد شيئًا من بهائه عند نقله إلى لغة أخرى، كيف تعمل على التخفيف من هذه الخسارات الإجبارية، وجعلها أقل فداحة؟

□ نعم، أنا أيضا اسميها «خسارات إجبارية» وثمة حلان اعتمدتهما في علاقتي بالنصوص الشعرية الأجنبية: الأول، ألا أفاقم من هذه «الخسارات الإجبارية»، بإضافة «خسارات» أخرى ــ شائعة في مجال الترجمة العربية ــ بالوعي أو اللاوعي؛ كأن أحول «الصورة الشعرية» إلى مجرد دلالة أو معنى، أو أتوهم أني أُجمِّل النص بإقحامي لمأثورات تراثية عربية فيه، أو الزج بكلمات عربية مهجورة أو ميتة في نص حداثي ــ من قبيل الاستعراض اللغوي ــ أو أن أحذف أو أحرف صورة هنا أو هناك لسببٍ ما، أو أفرض وصاية أسلوبية على الشاعر الأجنبي، فأزيح خصائصه الأسلوبية لأقدم خصائصي الأسلوبية واللغوية، أو أن أقدم تجربة شعرية حداثية أوروبية برطانة لغوية تقليدية تعود إلى المنفلوطي، إلخ.

والثاني، أن أضاعف عمليات المراجعة والنظر والتأمل في النصوص، بلا استعجال، لاكتشاف تلك الظلال أو الإحالات الثانوية التي ربما فاتتني أثناء العمل؛ إلى حد تعمد الابتعاد عن النصوص المترجمة المراجعة لشهور، قبل إعادة النظر فيها من جديد (فالمسافة الزمنية التي تفصلني عن العمل تسمح لي باتخاذ موقف القارئ المستقل، غير المتورط في العمل، فأكتشف ما يمكن رأبه في النص العربي للترجمة). فلا عجلة لديَّ في تسليم المخطوط إلى ناشر. وما يساعد في تحقيق ذلك أنني لا أتفق مسبقا على الترجمة مع أي ناشر، بما يحررني من الالتزام بالمواعيد، فضلاً عن حرية الاختيار المطلقة للعمل. ولا يتحرر المخطوط مني إلا إن شعرت بأنني لم يعد لديَّ ما أفعله، وأن بقاءه أكثر من ذلك قد يؤدي إلى زيادة الهواجس والوسوسة غير المجدية.

■ لماذا في رأيك يجمع النقاد، بل حتى أنتم المترجمون على أن المترجم خائن أو الترجمة خيانة؟

□ لا أدري إن كان هناك إجماع على ذلك. وهي في الحقيقة مزحة إيطالية تعتمد على الجناس اللغوي بين كلمتَي «مترجم» و«خائن» بالإيطالية. لكننا كثيرا ما نأخذ مزاح الآخرين بجدية، وجديتهم بمزاح. ولو أن الإيطاليين وسواهم قصدوا الجدية – في التعامل مع هذا «الجناس» اللغوي – لتوقفوا هُم عن الترجمة، باعتبارها «خيانة». ويقيني أن المترجم إنما يقدم خدمة جليلة للثقافة التي ينتمي إليها؛ بل إلى العلاقات الثقافية بين الشعوب؛ طالما أنه ينطلق من تقديم «الآخر» إلى ثقافته. وهو ما يعني- ابتداءً- الإقرار بأن لدى «الآخر» ما هو جدير بالمعرفة والتقدير، بلا توجس أو شكوك مسبقة، وأن «الآخر» ليس نفيا للذات، بل ربما كان حضوره إثراء وإخصابًا للذات الثقافية. فهو ـ المترجم ـ حلقة الوصل بين الثقافات المختلفة، وإلا لضربت العزلة العدائية بينها، انطلاقًا من الجهل المعرفي الذي يورث التشكك والتربص. وفي ظني أن مصطلح «الخيانة»- بطبيعته الأخلاقية، الشخصانية- لا محل له في مجال ثقافي نوعي من هذا القبيل. وربما كان الأوفق استخدام مصطلحات من قبيل الدقة والتشويه، لوصف علاقة المترجم بالنص الأجنبي. فالترجمة يمكن أن تكون «دقيقة» أو «مشوهة» قياسًا بالنص الأصلي، كحكم موضوعي يمكن إثباته عقليًّا، بلا نبرة أو إحالة عاطفية؛ خاصة في ضوء التطورات الكبيرة التي لحقت بالمناهج والنظريات والمدارس المرتبطة بالترجمة.

■ كيف تنظر لواقع الترجمة اليوم في العالم العربي؟

□ للأسف الشديد، هو واقع عشوائي. فاختيارات الأعمال المرشحة للترجمة تفتقر إلى منهج ناظم لها، أو توجه عام. وكل مؤسسة، أو هيئة عربية، هنا أو هناك، لا يعنيها التنسيق أو التشاور مع المؤسسات والهيئات الأخرى. فكل منها جزيرة مستقلة، منفصلة، ذات سيادة. ولهذا، فالتراكم الكمي للأعمال المترجمة – الناجمة عن هذه الهيئات والمؤسسات- يصب في الفراغ، لأنه مجرد تراكم كمي، لا غير. ورغم ذلك، ومن الناحية الأخرى – فهو ما يزال أقل بكثير، في مجمله العربي، مما تنتجه دولة واحدة أوروبية. وعلى النحو نفسه، فنهج الترجمة متفاوت، والمعايير بلا توحيد، خاصةً في ترجمة الأعمال الأدبية التي غالبا ما يستبيحها المترجمون، ويفرضون أنفسهم ومزاجهم اللغوي على أسلوب المؤلف، بما يصل إلى دس عبارات دينية وتراثية إسلامية، وألفاظ مهجورة وميتة، في الأعمال الأدبية الأوروبية، وهيمنة الرطانة اللغوية التقليدية (العربية) على لغة الأعمال الأدبية الأجنبية الحداثية، إلخ. فليس معروفة، ولا مستقرّة حدود «دور المترجم» في علاقته بالنص الأجنبي، ومدى تدخلاته ومشروعيتها الموضوعية. ففي الترجمات العربية، لن تجد فارقًا بين أسلوب بلزاك وأسلوب كافكا، بين السمات اللغوية لهمنغواي والسمات اللغوية لكامو، إلخ.. فهي أساليـــب المترجمين وسماتهم اللغوية، لا المؤلفين.

■ صدر لك مؤخرا أول ترجمة عربية للأعمال الشعرية الكاملة لوالت ويتمان، «أوراق العشب». كيف تعاملت مع هذا النص الذي ظل محط توجس عدد كبير من المترجمين العرب؟

□ لحسن الحظ، أنني بدأت العمل في ترجمته بعد إنجازي لترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لكل من كفافيس، وبودلير، ورامبو، التي صدرت كلها- في طبعاتها الأولى- ما بين عامَي 2010 و2012، في القاهرة. فرصيد الخبرة المتراكمة منذ السبعينيات- خاصةً من هذه الأعمال الأخيرة- سهَّل كثيرًا من الأمور، من قبيل المعرفة المسبقة بالخطوات الواجب اتباعها للسيطرة المعرفية على منجز شعري برحابة واتساع وعُمق مُنجز ويتمان، قبل البدء في العمل الفعلي، والتصور المسبق لبنية العمل، إلخ. فترجمة «الأعمال الشعرية الكاملة» لأي شاعر أجنبي مغايرة تمامًا لترجمة ديوان شعري مُفرد. فهي أشبه بمشروع كبير، بحاجة إلى تخطيط وإعداد مسبقين، للإحاطة بكامل المنجز الشعري، بما هو منشور في دواوين، وما تم العثور عليه في المخطوطات، أو في الصحف من نصوص مُفردة. والاكتفاء بطبعة أجنبية واحدة من «الأعمال الكاملة» لهذا الشاعر أو ذاك يمثل خطورة بالغة على انضباط ودقة الإحاطة. فدائما ثمة تمايزات- لابد من الوعي بها- بين الطبعات الفرنسية مثلاً لأعمال بودلير الكاملة، مرهونة بمحقق الطبعة. وهو حذرٌ مارسته في علاقتي بـ»أوراق العشب»، حيث قمت- قبل البدء في الترجمة – بمراجعة ما هو متاح من طبعات مختلفة، ورقية أو إلكترونية، وما قد يكون بينها من تمايزات، وقراءة المتاح من الدراسات النقدية حول شعره وسيرته الذاتية. أما النصوص ذاتها، فكانت مشكلتها الأساسية أنها لا تقوم على اللغة الإنكليزية المعيارية، المعتادة، بل على إنكليزية تمزج بين الشفاهي والمعياري، وتتناثر فيها كلمات إيطالية وأيرلندية وفرنسية، إلخ، فضلاً عن انتشار أسماء كائنات وأشجار ونباتات غريبة على اللغة العربية.. وهي مشاكل لا تُحَل إلا بالدأب والصبر والتدقيق- قدر المستطاع- على مدى سنوات تستغرقها الترجمة، بلا كلل أو ملل، في ظل ظروف مرتبكة مربكة، غير مواتية لأي إنجاز، هي ظروفنا الحياتية العربية، التي يعرفها ويعانيها الجميع.

■ تشرف على سلسلة الـ«100 كتاب» التي بفضلها تم نقل أعمال مهمة للعربية. كيف تحدثنا عن التجربة؟

□ في نهاية عام 2011، عرض عليَّ مسؤولو الهيئة العامة لقصور الثقافة- إحدى هيئات وزارة الثقافة المصرية- الإشراف على سلسلة «آفاق عالمية» التي تصدرها الهيئة، متخصصةً في الترجمة. كنت أعرف السلسلة، لكنها كانت تعاني من الإهمال الذي أوصل التوزيع إلى حدود دنيا. وخطرت ببالي فكرة أن الأجيال الحالية من الأدباء ومحبي الثقافة ربما كانوا بحاجة إلى مَن يقدم لهم أمهات الأعمال الإبداعية، التي تشكل بينة أساسية لازمة لكل كاتب وقارئ جاد. فالترجمات السابقة- التي كانت قد نفدت منذ سنوات، بلا إعادة طباعة- قد قصرت عن تقديم بعض الأعمال المهمة، وتم تشويه أعمال أخرى في الترجمة. عكفت على إعداد قائمة بالأعمال المطلوبة. ولدى بحثي في مواقع الإنترنت، عثرت على قوائم إنكليزية وفرنسية ونرويجية بأهم «مئة» عمل أدبي في التاريخ.. وقوائم أخرى لمختلف الجامعات الأمريكية – موجهة للطلاب- بأهم الأعمال الفكرية والأدبية المؤسسة لوعي العالم.. وأعددت القائمة التي سأعمل وفقًا لها، تحت اسم «المئة كتاب»، باعتبارها سلسلة فرعية ضمن «آفاق عالمية».. على أن تراعي الترجمات المحافظة على الخصائص الأسلوبية للمؤلفين، بلا أي حذف أو تشويه (وهو ما أدى بي إلى القيام بنفسي بالمراجعة الدقيقة لنصوص الترجمات، خاصةً المترجمة عن الإنكليزية والفرنسية، والتشديد على مترجمي اللغات الأخرى على النهج الخاص للسلسلة في عملية الترجمة). لم يهمني كثيرا أن يكون العمل مترجما من قبل، فنهج الترجمة الجديد الذي أطرحه يضمن أكبر دقة ممكنة للترجمة، مع تحقيق السلاسة المطلوبة في النص (وهو ما جعلنا نكتشف مدى التشويه الذي ألحقه المترجمون بهذه الروائع في ترجماتهم السابقة لها)؛ فضلاً عن عدم توفر تلك الترجمات السابقة للقارئ المصري. وإن توفرت ماديًّا، فعادةً ما تكون خارج القدرات المالية للقارئ. وبدأت «المئة كتاب» بـ «دون كيخوته» لثيرفانتس، ثم «بيدرو بارامو» لخوان رولفو، فـ«المحاكمة» و«المسخ» لكافكا، و«بيت الدمية» لهنريك إبسن، و«لو أن مسافرًا في ليلة شتاء» لإيتالو كالفينو؛ بما وصل الآن إلى ثلاثين عملاً خلال السنوات القليلة الماضية. وفي حوزتي الآن نحو عشرين ترجمة أخرى من القائمة.. في انتظار الصدور. لكن المشكلة الأساسية تكمن في ارتباك إدارة الهيئة التي تصدر السلسلة. فخلال السنوات الخمس الماضية، فقط، تغيرت رئاستها أكثر من ست مرات (من بينها أربع مرات خلال ثمانية شهور، فترة وجود جابر عصفور في وزارة الثقافة). وقد توقفت السلسلة بتعليمات شفهية من جابر عصفور طوال وجوده في الوزارة، ولم تعاود الصدور إلا بعد خروجه من الوزارة. وإلى الآن، يصدر منها عددان أو ثلاثة لتتوقف بعدها أربعة شهور أو خمسة.. بلا انتظام. ولا يدري أحد ماذا تريد البيروقراطية المصرية، ولا توجهاتها الحقيقية. وإننا إلى حين لمنتظرون.

القدس العربي