الشعر والفرقعة/ صبحي حديدي

يسأله سائله، في حوار نشرته «السفير» مؤخراً: «هل هناك مناطق لا تعرفها العربية؟»؛ فيجيب، لا فضّ فوه: «نعم، وبلا حدود. لماذا لا يكون القميص موضوع قصيدة؟ أو المعطف؟ أو المظلة؟ أو الكرسي؟ أو السيارة؟ أو البسكليت؟ أو أصيص الورد؟ أو الورد نفسه؟ أو خذ ما شئت من هذه الأشياء العزيزة على الفرد، والمستخدمة يومياً، وستجد نفسك عاجزاً عن إكمال صفحة واحدة بصدده. أو ستلجأ، كما يحدث دائماً، إلى واحدة من عادات اللغة العربية المعروفة إلى حد الاستهلاك: وهي الأمثلة، أو الأنسنة. ستتحدث عن المعطف مثلاً كصديق، كصاحب، وتضفي عليه ما تشاء من صفات بشرية، وتنسى أنه من قطن أو صوف أو حرير. هكذا سنكون أمام معطف لا علاقة له بالمعطف الحقيقي، الواقعي، المبقّع بالزيت أو الطباشير إذا كان لمعلّم مدرسة في قرية نائية».

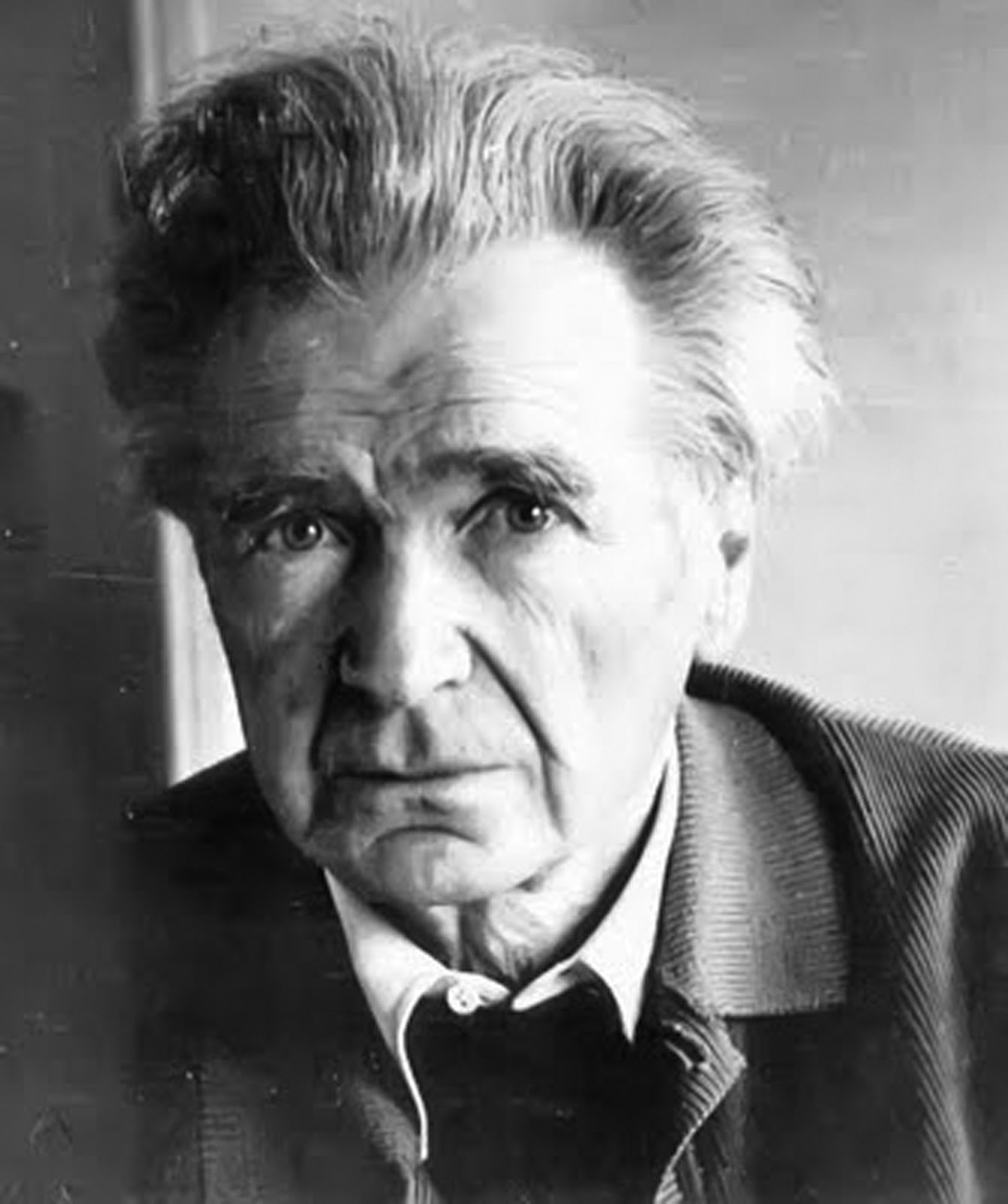

هكذا تكلم محمد عضيمة، الشاعر السوري المقيم في اليابان، المنهمك ـ كما يبشّرنا محاوره ـ بالأدب الياباني، وبترجمة قصيدة «الهايكو»؛ والذي سبق أن أصدر سلسلة «مختارات الشعر العربي الجديد»، من الخليج والعراق وسوريا ولبنان، كما يتوجب أن نذكّر هنا. فإذا وضع المرء جانباً مشكلة الصياغة اللغوية، المرتبكة أو المتراكية أو الركيكة، التي قد تعيق فهم ما جاء في الاقتباس أعلاه من درر؛ فإنّ المرء ذاته لن يحار طويلاً قبل أن يطرح السؤال البسيط: أحقاً، لم يقترب الشعر العربي، ومن ثمّ اللغة العربية بأسرها، من المعطف أو المظلة أو الكرسي أو…؟ وإذا كان شعراؤنا قد عجزوا عن تجسيد قطن المعطف، أو صوفه أو حريره، فهل نجح عضيمة نفسه في هذه المهمة الشعرية العبقرية، وهو صاحب مجموعة شعرية عنوانها… «شارع الألبسة الجاهزة»؟

في انتظار جواب ما، يصعب أن يكون شافياً أو وافياً على أيّ نحو؛ لا يعدم المرء تصريحات أخرى لصاحبنا، تشتغل على مبدأ إحداث أكبر مقدار ممكن من «الفرقعة»، في اللفظ قبل المعنى للإنصاف: «ينبغي أن نقاطع شعر السياب وما تلاه من أحزان، لأنه سبب بلاء الحداثة العربية»، في مثال أوّل؛ أو: «الشعر الحقيقي يكمن اليوم في الديجتال والبلوتوث. ذائقة جنونية السرعة تصرخ بالجرجاني والفراهيدي وأبو تمام والبحتري وغيرهم، من الأحفاد المعاصرين»، وبينهم أدونيس ومحمود درويش وعباس بيضون؛ أو، ثالثاً: «شعراء التفعيلة، أو العموديون الجدد، يدرّبهم الإيقاع على العبودية والذلّ والتبعية، ولذا سرعان ما يستجيبون لأدنى إشارة من السلطة ومن الحاكم الثقافي والسياسي»…

لكن عضيمة لا يحارب على جبهة الشعر العربي وحدها، بل يطلق سيوفه في النحور شرقاً وغرباً، ويُجهز على «التفعيليّ» في فرنسا مثل اليابان، فيجزم أنّ «جميع شعراء العالم يكتبون اليوم قصيدة النثر»، إذْ «انتهت أوزان مالارميه وأوزان أزهار الشرّ لبودلير»، ومثلها «انتهت أوزان باشو وإيسّا، وانتهت أوزان المتنبي وأبو تمام.. انتهت جميع هذه الأوزان». إنه، كما لا يخفى، جاهل تماماً بحال الشعر في العالم، لكي لا نطلق عليه صفــات أخرى أشدّ مضاضة من الجهل: آخر ستة شعراء حصلوا علي جائزة نوبل للأدب (توماس ترانسترومر، فيسوافا شيمبورسكا، شيموس هيني، ديريك ولكوت، أوكتافيو باث، جوزيف برودسكي) يكتبون القصيدة الموزونة، جميعهم وبلا استثناء، كلّ على إيقاعات لغته وثقافته بالطبع. ورغم أنّ جائزة نوبل ليست المعيار الأعلى، فإنّه لا يمكن الطعن في الجدارة الشعرية لأيّ من الأسماء السابقة.

صحيح أنّ الحياة الثقافية العربية تحتاج إلى سجالات ساخنة، صدامية وحيوية، تناقش ـ بجسارة وشجاعة وتعمق وصراحة ـ أحوال الشعر العربي المعاصر؛ في مستويات شتى، تبدأ من مآزق أشكاله، القديمة والحديثة والمعاصرة، ولا تنتهي عند طبائع علاقة القصيدة بمتلقٍ صارت ذائقته عرضة لتشرذم آخذ في التفاقم، بين فنون متضاربة، وأخرى متصارعة، وثالثة متنافسة. ولا تحريم في هذا، شريطة توفّر الجدّية وروح النقد الرصين، على أيّ اسم أو شكل أو تيار، من المعلقات الأولى وحتى أصغر الشعراء المعاصرين سنّاً وتجربة.

غير أنّ أمثال عضيمة لا يكفّون عن إحداث العجيج والضجيج والصخب، ليس البتة حول جوهر المسألة الشعرية، بل حول الترهات والقشور والمعارك الكاذبة؛ حيث تُدار طواحين الهواء بلا توقف، لكي يأنس أشباه الفرسان في أنفسهم سطوة إشهار السيف ميمنة وميسرة. وبعض معاني الفرقعة ـ في العربية إياها، العاجزة عن استلهام شعرية الصوف في المعطف! ـ أنها صوت بين شيئين يُضربان في الهواء، فلا تتبقى إلا طرقعة أو قرقعة!