تثقيف الإعلام وأعلمة الثقافة/ خيري منصور

تلك معادلة قديمة لكنها متعددة الأسماء والأقنعة، فالثقافة بمعناها الأعمق وهو المرادف للحضارة كما قال ت . س . اليوت، كانت المؤهلة لترشيد الإعلام وتحريره من مستوطنات البروباغندة، خصوصا في القرن العشرين، الذي شهد ظواهر من هذا الطراز كالغوبلزية التي شهرت الكذب سلاحا، أو الجدانوفية التي بلغت حدا من الرقابة كان يمنع فيه طبع ديوان شعر إذا كان مكرسا للحب ولا علاقة له بالجلوكوز، كما حدث للشاعر فوزنسكي. ففي ربيع الدولة التوتالية تحققت نبوءة جورج أورويل، سواء تعلقت بالشقيق الأكبر الذي تثقب عيناه جدران غرف النوم والحمامات، أو بمزرعة الحيوان.

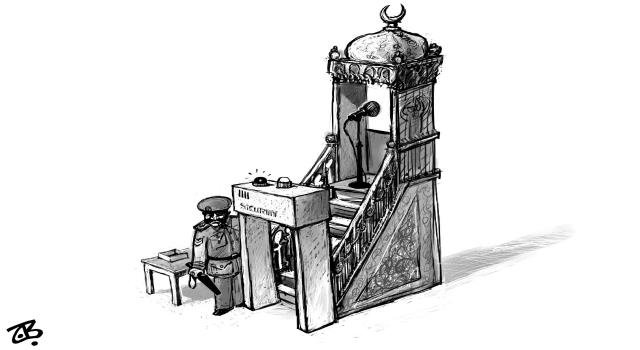

لكن معظم حركات التحرر في القارات الثلاث المنكوبة بالتخلف والأنيميا وشهوة التسلط انتهت إلى نوع من الخيمياء، مزجت أردأ ما في الرأسمالية والشيوعية، وسرعان ما تفشت العدوى إلى معظمها، وبدلا من أن يحدث تثقيف للإعلام حدث العكس ،وهو أعلمة الثقافة، وليس عولمتها، وهناك دول وأحزاب في العالم الثالث أناطت عربة الثقافة بكل حمولتها بأحصنة الإعلام، وأحيانا ببغاله كي تجرها حيث تشاء، لهذا كانت الثقافة هي الحائط الأوطأ، والفائض الذي يضحى به عند طرح أي مشروع للتقشف، لأن الثقافة بمعناها الحقيقي خارج المدار، أو هي فاكهة يمكن الاستغناء عنها إذا شحّ الرغيف، وغاب عن هؤلاء الذين ورثوا مفهوما للثقافة يجردها من حمولتها التاريخية وشحنتها الوجودية، إنها خميرة الرغيف وليست من الكماليات أو الرفاهية. ما حدث هو أن معجم الإعلام تمدد نحو الثقافة ومارس السّطو على مفرداتها وطرائق أدائها، سواء بالمباشرة الفجة أو التسطيح بحجة الشّعْبوية، أو تسهيل القراءة، ووجد دعاة أعلمة الثقافة من أشباه المثقفين من يتطوعون للتبشير بهذه المفاهيم، ليس حبا للشعب أو رعاية لوعيه، بل لأنهم الأدوات المناسبة لمثل هذا التوجّه، وهؤلاء يصابون بالغثيان ويختنقون من أي مطارحات معرفية من شأنها أن تعيد الطاووس إلى حجمه بعيدا عن الريش المنفوش، ولهذا السبب اختارت عدة نظم رقباءها من هؤلاء الأشباه، لأنهم مزودون بحاسة شمّ مدرّبة لضبط زملائهم من المبدعين متلبسين بمفردة هنا أو عبارة هناك، فالثقافة أيضا لها عسسها في عالم تنامت ثقافة النميمة والاستعداء والممالأة لديه، بحيث أوشكت أن تصبح طبيعة ثانية مضادة وبديلة، ولم يكن غريبا أن تدمج في أكثر من نظام عربي وزارتا الإعلام والثقافة في وزارة واحدة، ما دام الهدف واحدا وأعلمة الثقافة وليس تثقيف الإعلام هو المطلوب، وأذكر أنني سمعت طرفة سوداء لعلها تضيء ما أود قوله ولو بشيء من السخرية، خلاصة الطرفة أن رجلا أميّا من أثرياء الحروب والتهريب والأسواق السوداء، قرر أن يحضر مدرسة فرنسية لتعليم زوجته الأمية اللغة الفرنسية، ليس من أجل قراءة موليير أو روسو أو ستاندال، بل لتضيف إلى اكسسواراتها شيئا من البروتوكول الذي يتطلبه التسلل من طبقة اجتماعية إلى أخرى، وبعد شهر واحد فقط فوجئ بأن المدرسة الفرنسية أصبحت تعرف معظم الألفاظ البذيئة في اللغة العربية، أما زوجته فلم تتعلم سوى كلمة واحدة هي ميرسيه!

التزاوج القسري بين الإعلام والثقافة كان من هذا الطراز، وبدلا من أن تصيب العدوى الحميدة للثقافة الإعلام حدث العكس، وما أصيب هو الثقافة ذاتها بحيث فقدت سؤالها وهاجسها وجوهرها وتأعلمت!

* * *

سطوة الإعلام على الثقافة وبالتالي على المعرفة برمّتها كانت وراء انسحاب مجلات ذات دور طليعي وتنويري في ثقافتنا، وحين نراجع بيانات النعي التي أصدرها أصحاب تلك المجلات تباعا يتضح لنا أمران، أولهما عزوف القارئ عن أي مطبوع جدي وذي إيقاع ابطأ من الإيقاع الإعلامي السائد، وثانيهما انصراف الدولة ومؤسساتها الإعلامية عن إعانة تلك المجلات أو إدخالها إلى غرفة الإنعاش، لأن الجلوكوز كله مكرس لمطبوعات دعائية ومهرجانات ذات واجهات ثقافية موسمية، لكنها في الحقيقة تراوح بين السياسي والسياحي وتحكمها بشبكة عنكبوتية من العلاقات العامة التي يتبادل من خلالها محترفو أعلمة الثقافة الحكّ .

عشرات المجلات ومنها التنويري والتجريبي والمعرفي ماتت في صمت وبلا وداع يليق بها، لأنها بقيت شبه مجهولة في عالم يحتله الإعلام، وما بقي منها على قيد الحياة عانى من الاحتضار طويلا فأطلقت عليه رصاصة الرحمة، ولولا بعض الصحف العربية منها الصحف المهاجرة قدمت تعويضا نسبيا عن غياب المجلات لانتهى الأمر إلى رفع الراية البيضاء وتسليم حصة الثقافة كلها لإعلام يعيش بلا استراتيجيات من وجبة إلى وجبة وليس فقط من يوم ليوم!

وعلى الرغم من ذلك لم تسلم تلك الصحف اليومية التي حاولت تعويض غياب المجلات من النقد الساذج، بحجة أنها إخبارية أولا وأخيرا، وعليها أن تكتفي من الثقافة بهوامشها وبتعليقات عابرة تصب في النهاية في خانة النميمة الجاذب الأكبر لقراء أفسدت الثقافة المُأعلمة ذائقته، ومن كتبوا عن أسباب انحسار الهاجس المعرفي لدى نطاق واسع من القراء فاتهم أن أعلمة الثقافة وتجريفها وإعادة إنتاجها تجاريا ووفقا لمتطلبات السوق وديناميات الاستهلاك كان سببا جذريا في ذلك، وصدق البعض ممن غرر بهم أن السباحة في المحيط الأطلسي ممكنة لمن تدرب على السباحة في غدير أو بركة قرب قريته.

كاتب أردني

القدس العربي