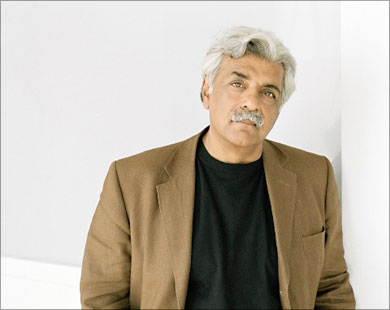

طارق علي:سبحان الذي يغيّر!/ صبحي حديدي

ترعرع طارق علي وسط مظاهر الرفاه التي تلفّ أرجاء بيت الأسرة الضخم في لاهور، رغم أنّ الوالد كان رئيس تحرير الصحيفة الاشتراكية «باكستان تايمز»، وأنّ الوالدة بكت بحرقة حين علمت بوفاة جوزيف ستالين. كان طارق وقتها في العاشرة، يكبر مع الأفكار الاشتراكية التي تمتزج بين الحين والآخر بمسحة ليبرالية غربية، ينقلها صديق الأسرة، ذو الفقار علي بوتو. بعد أربع سنوات، سوف يقود الفتى تظاهرة طلابية ضدّ الحكم بالإعدام على رجل أسود في الجنوب الأقصى من الولايات المتحدة، اتُهم بسرقة دولار واحد.

تلك كانت التظاهرات التي ستقوده إلى سلسلة، متعاقبة مديدة، من التظاهرات؛ في لندن وأكسفورد خاصة، حيث ترأس اتحاد الطلاب، وشكّل رويدا رويدا ما سّمته بريطانيا «ظاهرة طارق علي». إنه الآن تروتسكي مشاغب، ساخط حانق، يحتجّ على أي شيء، وتختلط رطانته الماركسية بطوباوية آسيوية مسلمة، وعبث طفولي؛ فضلا عن «كلاشنيكوف لفظي» هادر أبدا، أفقد حزب العمال البريطاني جناحا يساريا عريضا، ضمّ عددا لا يُستهان به من خيرة الكوادر الشابة.

في أواسط ستينيات القرن الماضي، لفت علي أنظار برتراند راسل، الفيلسوف الشيخ المنهمك في إدارة «حملة التضامن الفيتنامية»، فعهد إليه بأكثر المهامّ حساسية: الندوات المتلفزة. وعلى يديه، مع انصرام العقد، طوّرت الحملة بُعدا بريطانيا خاصا انطوى على تعرية الكثير من العفن المقترن بالمملكة؛ فتنوّعت أساليب الاحتجاج، وتراوحت بين تظاهرات الطلاب، والافتتاحيات اللاهبة في «القزم الأسود»، الصحيفة نصف الشهرية التي أطلقها علي وترأس تحريرها. وبعد توقف حملة فيتنام، قاد علي تيار «المجموعة الماركسية الأممية»، التي انشقت عن الأممية الرابعة، وانتهجت طريق الصدام المتواصل مع معظم التيارات التروتسكية العالمية الأخرى، أو جميعها في الواقع.

في السبعينيات خبا نجمه حين مُني بهزيمة تلو الأخرى على صعيد تكهناته السياسية، حتى قيل إنه أخطأ على طول الخطّ، وفي كلّ القضايا التي تحزّب لها أو نظّر حول مآلاتها، وفي كلّ العواصم التي زارها وبشّر فيها بثورة وشيكة.

وحدها القناة الرابعة في الـBBC وفّرت له الغطاء الذي وقاه شرّ الغضب الثاتشري والمدّ المحافظ، فتابع شغبه (الذي بات الآن من طراز «ناعم»!)، عبر برنامجه «ملفّ باندونغ»، ثمّ سيرته الذاتية «سنوات قتال الشوارع»، ومسرحيته «ليال إيرانية» التي تفتح ملفّ سلمان رشدي، و»ذهب موسكو» بالاشتراك مع هوارد برنتون وفرقة شكسبير الملكية.

لكنّ الرجل أخذ يتغيّر، كما هو ديدن البشر أجمعين؛ وإنْ على نحو أشبه بالسير على الرأس، بدل القدمين!

«طارق الأحمر» صار طارق علي فقط؛ والوجه الغاضب أبدا، ارتدّ إلى ملامحه الأرستقراطية الآسيوية؛ وخطابه غادر مفردات السخط إلى هدوء الناظر إلى التاريخ من عين النسر، وعبر انكسارات الحاضر؛ وعنفوان الصبا خمد، كثيرا، فغادر سخونة البيان السياسي إلى سكينة النصّ الروائي، في موضوعات تاريخية غالبا. غير أنّ علي لم يفلح في عبور تلك الهوامش، القاطعة الحادّة أحيانا، التي تفصل سرد الروائي عن حزب الناشط ولافتة الناقد الاجتماعي؛ وذلك لأنّ العمل الفني الذي يسعى إلى نقد حالة اجتماعية ما، أو يعيد كتابة وقائع تاريخ من منظورات حكائية، قد يحقق تسعة أعشار الأغراض المرسومة في ذهن صاحب العمل؛ لكنه لن يبلغ الدرجة الكافية من الصدق الموضوعي، وبمعزل عن ذاك الفنّي بالطبع، ما دام الفنان متحزبا أصلا، وسلفا.

وحين تتعثر المشاريع الكبرى، أو تفشل، فينكسر ما ارتبط بها من أحلام، وينهار ما صعد معها من قِيَم، أو ينقلب رأسا على عقب؛ فإنّ الناقد الاجتماعي، على شاكلة علي تحديدا، يجد نفسه في متاهة الانفكاك عن التحزب أو التحزبات القديمة، وعلى مفترق طرق قسري، أو يكاد: إمّا أن يدافع، بعينين مغلقتين، عن «السلّة» العقائدية التي اعتنقها، وصنعت هويته الفكرية، ثمّ تسللت إلى أسلوبيته الفنية أيضا؛ أو أن ينقلب إلى خليط متشابك، ومتناقض أحيانا، من المواقف والآراء والتأويلات، التي تتحدد أولى وظائفها في التذكير بـ»السلّة»، دون سواها.

وهكذا، كانت روايات مثل «ليلة الفراشة الذهبية»، وقبلها «ظلال شجرة الرمان» و«كتاب صلاح الدين» و«امرأة الحجر»، و«سلطان في باليرمو»؛ ومؤلفات سياسية مثل «صدام الأصوليات: الحملات الصليبية، الجهاديون، والحداثة»، و«بوش في بابل: إعادة استعمار العراق»، و«بروتوكولات حكماء سدوم»، و«قراصنة الكاريبي: محور الأمل»… تسعى، بين أغراض أخرى بالطبع، إلى التذكير بـ«طارق الأحمر»، التروتسكي المشاغب النزق الراديكالي، تحت توقيع طارق علي.

وهكذا أيضا، ولكن في المقابل، تقلّبت مواقفه من الانتفاضة السورية، فبدأ من الترحيب بها بحرارة قصوى، طافحة بالحرارة التروتسكية («الشعب على حقّ دائما»!)؛ ثمّ انتهى إلى تبرئة النظام السوري من ارتكاب المجازر، بما في ذلك الهجمات الكيميائية على الغوطة. ولكي تتطابق مواقفه، أكثر مع نظيره الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، أعلن علي أنه لا يجد كبير فارق بين هيلاري كلنتون ودونالد ترامب، بل كاد أن يردد صدى جيجيك في دعوة أمريكا إلى انتخاب ترامب!

تغيّر طارق علي، إذن، مرارا؛ وسبحان الذي لا يتغيّر!

القدس العربي