ماذا يفعل واحدنا بالشعر الذي كان حفظه؟/ حسن داوود

في واحدة من طرفه التي لم أنسها، سألني صديقي الشاعر حسن عبدالله مرّة ماذا أنوي أن أفعل بالشعر الذي أحفظه. الضحكة التي أستجيب لها عادة لكلام مماثل لم تطلع مرّة واحدة. ذاك أن ما قاله حسن كان من النوع المفاجىء، والذي تعرف أنك مهما بلغت في استحسانه، سيظل فيه بقية محيّرة تظهر لك كلما قلبته على وجه آخر من وجوهه. ذلك يحدث كلما تذكّرت وجه حسن المتسائل وهو يفاجئني بذلك، هناك حيث كنا في كافتيريا كلية الآداب. لم يكن سؤاله موجّها لي وحدي، بل كان يعني به نفسه أيضا، كأنه كان يقول: تعال نفكّر ماذا يمكن لنا أن نفعل بكل هذا الشعر الذي حفظناه؟

والسؤال الباعث على الضحك، باعث أيضا على التساؤل إذ رحت، لأوّل مرّة ربما منذ أن بدأ استمتاعي بقراءة الشعر وحفظه، أتساءل ماذا أستطيع أن أفعل بما خزّنت منه في رأسي. أما الجواب فسيكون، لا بدّ، محفوفا بالشعور بالخسارة، طالما أنني عاجز عن نقله، على نحو ما يُنقل أيّ رصيد يعمل الناس على تجميعه، إلى شخص آخر. أي أنني لن أستطيع بيعه، أو استبداله بشيء على سبيل المقايضة مثلا.

هكذا أدخلني حسن في وهم سؤاله الملاعب وأنا رحت أبحث عن جواب. لقد جاءني بفكاهته تلك من حيث لم أكن أنتظر. وهو جعلني، في اللحظات التي تلت، أشعر بأنني لطالما أهدرت وقتي سدى وأنا أجدّ في حفظ الشعر. أو إنني لم أحصّل من ذلك إلا ما سأحبسه في رأسي وأُغلق عليه.

لقد انقضت سنوات، بل عقود على ذلك، إذ أن زمن الحفظ ولّى بل وبتّ الآن أسجّل بيت الشعر الواحد الذي يعجبني وألصق الورقة على الكومبيوتر لكي ينقله إلى رأسي التكرار. ودائما أراني عائدا إلى طرفة حسن تلك، متراوحا ما أزال بين فكاهيّتها وواقعيتها. وها أنني أجد الآن، في تقديري للحصيلة، أنني كنت من الخاسرين، لا بدّ، إذ لم أستفد من القصائد بما يساوي الجهد الذي استغرقه حفظها. أقول ذلك وأنا أعرف طبعا أن المحب للأدب لا يُدخل إلى ذاكرته كل هذه الأبيات من أجل أن يتباهى بإلقائها في المناسبات، بل لأسباب أخرى مختلفة تماما عن ذلك. لكنني، تبعا للوجهة التي ساقني إليها حسن، أرى أنني نسيت قصائد كثيرة من دون أن أستخدم أيا منها في «الجلسات»، ولو مرّة واحدة. ثم أن رأسمالي منها ما فتىء يتناقص مع مرور الوقت، سواء بنسياني لقصائد كاملة، أو باختفاء وتبعثر أجزاء كبيرة من قصائد أخرى صارت، في ما أتذكّر منها، بيتا هنا وشطرا هناك.

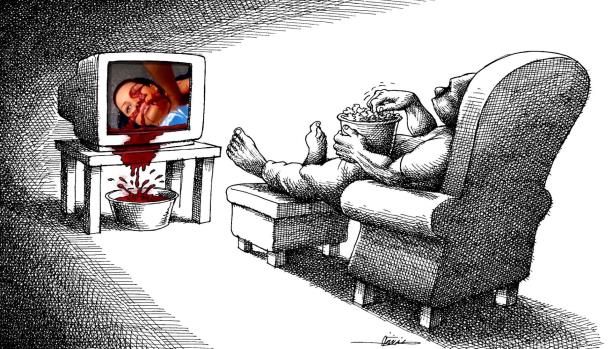

خطأ كنا نظن، فيما كنا نحفظ القصائد، أننا ندّخرها للمستقبل، فصروف هذا الأخير وتحوّلاته أجهزت على ما كان النسيان قد قطع فيه شوطا. لقد انقضى الزمن الذي كان الناس فيه يتبارون بتذاكر الأشعار أو بالإستشهاد بها، أو حتى الترنّم بها شأن ما يفعل محبّو الطرب مع الأغنيات. وذلك حدث مسرعا متعجّلا كأن الشعر الذي امتدّت حياته لأكثر من ألف وسبعمئة عام لم يحتج موته إلى أكثر من عشر سنين. أولئك الذين يتعاطون بشعر الدواوين، وكانوا آخر أجياله، كأنهم ماتوا ولم يخلّفوا جيلا يعقبهم. من زمن ليس ببعيد كان التدخل بالشعر دليلا على ثقافة المتدخّل، أما الآن فبات لا يعني ذلك إلا أن هناك بين الحاضرين رجل باق من ذلك الجيل.

لقد انطوت مئات الدواوين حبيسة أغلفة الجلد السميكة التي كانت في السابق ميزة لها. في أحيان أراني أكمل ما كان قاله حسن عبد الله فأردّد بيني وبين نفسي أني تأخّرت عما قاله لي. فلو أنني تصرّفت آنذاك بحسب سؤاله، أو دعوته، لكان الظرف مؤاتيا لي. الآن تأخّرت. حتى أنني بتّ أرى أن تلك كومة الشعر المتخلّعة الباقية في رأسي باتت بعيدة عني. صارت على مسافة مني وأنا على مسافة منها. وإذ يأتيني حسن الآن ببيت جديد، للمتنبي مثلا أو لأبي نواس، التقطَه مما يبدو لي أنه من قاع الدواوين أو من أبياتها الخبيئة، يبدو كأنه يهرّب لي شيئا. حدث ذلك مرّة فيما كنا ماشيين في شارع بلس، ومرة بعد أن صعدنا إلى السيارة وخطر له آخر بيت قرأه قبل أن يبدأ بتشغيل محرّكها. وأنا أقول، إذ أسمع، رائع، رائع يا حسن، عظيم، وأروح أضيف عبارات استعظام من تلك التي كنا نقولها من زمان ولم تعد في وارد الإستعمال الآن.

كاتب وروائي لبناني

القدس العربي