من يتحدّث باسم “الإسلام السُّنِّيّ”؟/ أسامة أبو ارشيد

طرح السؤال أعلاه عليَّ أميركي أبيض كبير السن، ينشط في التبشير الديني. لم يكن سؤالا تقريعياً، ولا حتى استنكاريا، بقدر ما كان استفهاميا من رجل قضى أوقاتٍ طويلةً في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، يدعو الناس إلى ما يؤمن به من دين وقيم. هو ليس من فئة المصابين بـ”رُهاب الإسلام”، أو ما يعرف بـ”الإسلاموفوبيا”، بل هو ناقد لهذا التيار ولموقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودائرة المهووسين الأيديولوجيين من حوله، من الإسلام والمسلمين. ولكنه يريد أن يعرف من أين ينبغي له أن يستقي معلوماته عن الإسلام والمسلمين، ومن يمثلهما اليوم، خصوصا بعد أن أكدت له أن لا “داعش” المجنونة وخلافتها المزعومة، ولا “القاعدة” وأيديولوجيتها المتشدّدة، يتحدثان باسم المسلمين، فضلا عن أن يمثلا طموحاتهم وآلامهم، وإن كانا تعْبيرَيْنِ مُشَوَّهَيْنِ عن الآلام وخلل المنظومة التي نعيشها اليوم نحن المسلمين.

فمن يتحدث باسم المسلمين إذن؟ بدايةً، لا بد من التمييز بين المذهبين الإسلاميين السائدين، السُّنِّيِّ والشيعي، ذلك أنه ليس لهما متحدثٌ واحدٌ يمثلهما معاً. مسألة أن ثمة جهة واحدة تمثل الإسلام، بكل مذاهبه ومدارسه وتياراته وأعراقه، وَهْمٌ كبير. لا يوجد، هذه هي الحقيقة. ولكن، في حالة المذهب الشيعي السائد، وأعني به الاثني عشرية، فإن أتباعه، كما المذاهب الشيعية الأخرى، كالإسماعيلية، الذين أقاموا الدولة الفاطمية، عاشوا تاريخيا كطائفة، حتى وإن قامت لهم دول على فترات، وبالتالي فقد طوروا مرجعياتهم ضمن مفهوم الطائفة المنغلقة في أغلب مراحلها الزمنية. وبعيدا عن الاستغراق في التفاصيل التاريخية، طوّر الشيعة الاثنا عشرية مفهوم “الإمامة”، ووسّعوه خارج دائرة أصول الاعتقاد، ليتحول إلى مرجعية سياسية، تلتف حولها الطائفة عبر ممثلي “الإمام الغائب”، سواء في غَيْبَتَيْهِ الصغرى أم الكبرى، إلى أن قام الخميني بثورته في إيران، أواخر السبعينيات، حيث وضع نظرية “ولاية الفقيه” التي تقوم بالنيابة عن “الإمام الغائب” موضع التطبيق. ومع ذلك، لا يوجد إجماع شيعي اليوم، حتى داخل الاثني عشرية، على أن “الولي الفقيه”، في طهران، أو الحوزة في قم، تمثلهم جميعا سياسيا، دع عنك أن تمثل المذاهب الشيعية الأخرى. وبالتالي، فإن المرجعيات، كما المراجع، يتعددون، من دون أن ينفي سطوة إيران و”الولي الفقيه” فيها، ذلك أن ثمة دولة في خدمة أجندته، بالضبط كما يخدم منصبه طموحات إيران التوسعية.

في المقابل، السُنَّةَ، وهم السواد الأعظم من المسلمين، حتى وإن تشعبت مذاهبهم ومدارسهم،

“مسألة الدولة مركزية في التفكير السُّنِّيِّ، وهي تمثل مرجعيتهم تاريخياً” عاشوا تاريخياً منطق الأمة لا الطائفة، وبالتالي عرفوا فضاء أكثر انفتاحاً. يروى أن الحاكم العباسي، أبو جعفر المنصور، أراد أن يجمع الناس على “موطّأ” الإمام مالك الفقهي، فما كان من مالك إلا أن رفض، على أساس أنه لا يمكن حصر الفقه الإسلامي كله في مدرسةٍ واحدة، بل إن محاولات الإكراه والقهر والبطش التي اتبعها الحاكِمانِ العباسيان، المأمون والمعتصم، لفرض الاعتزال على علماء عصريهما، والمسلمين تحت حكمهم حينئذ، فشلت أيَّما فشل. ولم تنجح دولة سُنِّيةٌ واحدة في فرض مذهبٍ، حتى وإن كان معتبراً، كالمذاهب السُّنِّيَّةِ الأربعة الأكثر شهرة، على مواطنيهم من المسلمين حسب كل عصر. وهكذا بقيت للمسلمين، منذ صدر الإسلام الأول، مدارسهم وتياراتهم ومقارباتهم. فكان أن عرف حتى زمن الصحابة، رضوان الله عليهم، شدائد عبد الله بن عمر، ورخص عبد الله بن عباس، وشوارد عبد الله بن مسعود.

يعيدنا العرض الموجز السابق إلى السؤال نفسه الذي استهللنا به: من يتحدث باسم الإسلام السُّنِّيِّ اليوم؟

مرة أخرى، لا بد من العودة إلى نشأة المرجعية السُّنّيّةِ الإسلامية تاريخياً.

إذا كان المسلمون السُّنَّةُ قد انقسموا، تاريخيا، إلى مذاهب ومدارس، وما زالوا، فإن الأمر الوحيد الذي جمع شعثهم وشتاتهم، هو الدولة. مسألة الدولة مركزية في التفكير السُّنِّيِّ، وهي تمثل مرجعتيهم تاريخيا، فهم، وانطلاقا من فهم “الأمة” تمحوروا حول سلطةٍ مركزيةٍ، تمثلهم وتعبر عنهم.

لم يتأخر المسلمون بعد وفاة الرسول الأكرم، عليه الصلاة والسلام، في اختيار خليفة له، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليمثل السلطة الزمانية القائمة على حراسة الدين والأمة برضى وقبول من الأخيرة مصدراً للسلطة. وبعيداً عن رُكْنَي شرعية “الخلافة الراشدة” التي كانت قائمة على حفظ سلطة النص الشرعي ودور الأمة الرقابي على استقامة الحكم والحاكم، كما يرى المفكر الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي، فإن انهيار دور الأمة مع بروز منطق التَغَلُّبِ، مع بقاء سلطة النص الشرعي إلى حد ما، بدءا من الدولة الأموية، وانتهاء بالعثمانية، أبقى مفهوم السلطة المركزية للدولة التي انضوى السُّنَّةُ تحت رايتها. ولذلك، فإن المسلمين، حتى زمن ضعف الدولة العباسية (السلطة المركزية الأساسية لقرون طويلة من دون أن يعني عدم وجود كيانات أخرى ولكن أصغر وأضعف، كما كان الحال في المغرب والأندلس) وتفككها، وتحولها إلى إمارات وممالك مستقلة تنتمي، اسميا، إلى سلطةٍ شكلية يمثلها “خليفة” ضعيفٌ قابع في بغداد، بقوا متمسكين بمركزية “الخلافة” التي مثلت محور الأمة. بل إنه حتى عندما سقطت “الخلافة” العباسية في بغداد في القرن الثالث عشر ميلادي، بفعل الغزو المغولي، لم يتمكن المماليك الذين أوقعوا هزيمة نكراء بالمغول في معركة عين جالوت.. لم يتمكنوا من تسويغ حكمهم إلا بعد أن جاؤوا بأمير عباسي، ليقوم بدور “الخليفة”، ولو شكليا، من القاهرة. وقد بقي الحال على ذلك، حتى سيطرة العثمانيين على مصر في القرن السادس عشر ميلادي، بعد تغلبهم على المماليك في معركتي مرج دابق والريدانية. حينها، أخذ السلطان العثماني، سليم الأول، “الخليفة” المتوكل الثالث، إلى إسطنبول، حيث عاش عقداً ونصف العقد، وبوفاته انتقلت “الخلافة” إلى العثمانيين.

مَثَّلَ انهيار “الخلافة” العثمانية عام 1923، وهي التي ضمت، كما الأمويون والعباسيون من

“مَثَّلَ انهيار “الخلافة” العثمانية عام 1923، وهي التي ضمت، كما الأمويون والعباسيون من قبلها، كثيرا من أجزاء العالم الإسلامي قرونا طويلة، الكارثة الأكبر في الوعي السُّنِّي” قبلها، كثيرا من أجزاء العالم الإسلامي قرونا طويلة، الكارثة الأكبر في الوعي السُّنِّي. بل إن ثَمَّةَ من يعزوا تأسيس جماعة الإخوان المسلمين بعد خمس سنوات من ذلك ردّا مباشرا على سقوط “الخلافة”، خصوصا وأن مؤسس الجماعة، حسن البنا، عدّ الحكم من أصول الاعتقاد. لم تكن أضرار سقوط “الخلافة” مقصورةً على انهيار “الدولة-الأمة”، بل إنه ترتب عليها سقوط مناطق كثيرة كانت تحت سيطرتها تحت حكم الاستعمار الأجنبي. وعلى الرغم من موجات التحرر في العقود التالية، إلا أنه لم تقم للمسلمين السُّنَّةِ دولة مركزية واحدة تمثلهم، أو “دولة أمة”. وبذلك، فقد السُّنَّةُ القدرة على التعبير عن أنفسهم “أمة”.

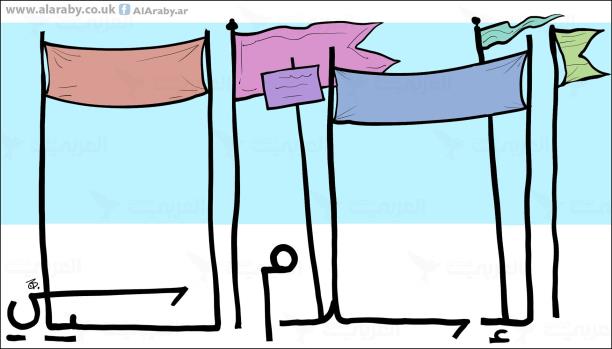

اليوم، توجد مرجعيات سياسية وفقهية كثيرة تتنافس على تمثيل الإسلام السُّنِّيِ، لكن السُّنَّةَ كـ”أمة” لا يجمعون على أيّ منها. هل هي مرجعيتا مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، أم مرجعية الأزهر في القاهرة، أو القرويين في المغرب، أو القيروان في تونس؟ هذا الفراغ الحاصل في التمثيل السياسي في وعي “السُّنَّةِ الأمة” هو الذي جعلهم بلا إطار ولا بوصلة، وهو ما أتاح لكثيرين، من سُلَطٍ حاكمة، ومؤسسات وحركات دينية، أن تزعم الحديث باسمهم. أيضا، فإن هذا الفراغ، وغياب شرعية “الدولة الأمة” كما يستبطنها وعي السُّنَّةِ، هو ما فسح المجال واسعا لأن تخرج علينا “داعش” بـ”دولة الخلافة” المُتَوَهَّمَةِ، وبـ”الخليفة” المزعوم، أبو بكر البغدادي. بل إن هذا الحنين لدولة “الخلافة” وما مثلته تاريخيا، عبر محطاتٍ زمنيةٍ طويلة، من قوة وعزة ومنعة، هو ما دفع كثيرين من البسطاء للسقوط ضحايا حلم طالما راودهم، وظنوا أن “خلافة” البغدادي قد تجسده اليوم.

باختصار، ستبقى معضلة تمثيل “الإسلام السُّنِّيِّ” قائمةً، طالما أنها لم تطور أطراً وهياكل وكيانات تغطي الفراغ الذي أحدثه الإخفاء القسري لـ “دولة الأمة”، أو “دولة الخلافة”، كما يقاربها الوَعْيُّ السُّنّيُّ الجمعي، خصوصا مع فشل نماذج “الدولة القُطرية” في تعبئة ذلك الفراغ.

العربي الجديد