التغييب القسري: منظور شخصي/ ياسين الحاج صالح

القول إن التغييب القسري أسوأ من الاعتقال والتعذيب والسجن لا يفي التغييب حقه. التغييب القسري أسوأ من الموت. لماذا؟ لأن واقعة الغياب النهائي، الموت، ولو قتلاً، تتقادم يوماً بعد يوم: تبدأ كبيرة ثم تصغر مع الزمن، ويشحب حضور الراحل أو الراحلة في وجدان وذاكرة أحبائهما، بخاصة إن تمكنوا من ترتيب وداع لائق له أو لها، فيستأنفون حياةً طبيعية، أو تكاد، بعد حين يطول أو يقصر من الواقعة. التغييب القسري ليس كذلك. لا تتقادم الواقعة ولا يخفّ أثرها. بالعكس، تبدأ صغيرة وتكبر كل يوم. ينقضي وقتٌ قبل أن نصدّقَ ونستوعبَ ما جرى من خطف وتغييب، ويداعب نفوسنا الأمل بأن الأمر كابوس ويزول، وأنهنَّ سيظهرنَ بعد قليل، أيام أو أسابيع. وكلما مرّ الوقت، وفي غيبة معلومات عنهنّ، تصير الواقعة مقلقة أكثر، وتأخذ بالتسرب إلى نفوسنا الخشية من أن يختفينَ دون أثر، فلا نعلم عنهنَّ شيئاً أبداً. أو إلا بعد حين يطول كثيراً، يرحل فيه أحبتهنَّ بالحسرة، وقد يُقتَل بعض الجناة على يد رعاتهم أو يموتون، فينقطع أثر الحقيقة.

الأمر أسوأ، بعد حين يُنكر الجناة أنهم من ارتكب الجريمة، وهذا عنصرٌ ثابتٌ في جرائم التغييب بالقوة، سواء التي ترتكبها الدول أو منظمات متنوعة. يشترك المغيِّبون الأقوياء في صمتهم عن الجريمة وتجاهلهم لها وعدم استجابتهم لأي مساعٍ أو مناشدات من طرف الأهالي أو منظمات حقوقية محتملة. هنا نكون حيال غيابين، غياب المُغيّبَات بالقوة، من أُخذنَ من البيت أو الشارع وانقطع أثرهنَّ وشحّت أخبارهنّ، ثم الغياب المتمثل في الإنكار، الذي يضفي على الجريمة غموضاً وحجاباً من التكتم، ويتيح لمترددين التهرب من الضغط على الجناة المُرَجَّحين، ولمتواطئين المشاركة في حفلة الإنكار. وفي كل حال، لا يقتصر غرض الإنكار على التبرؤ من الجريمة أو نفي المسؤولية عن الجناة فحسب، بل يتعداه إلى مضاعفة الغياب أو تكثيف الغياب حول المُغيَّبَات، ونصب حواجز في مواجهة سعي أحبابهنَّ وذويهنَّ للكشف عن مَغْيبِهنّ والاطمئنان على مصيرهنّ، وكذلك لضمان إفلات الجناة من العقاب. وهو ما يبقى صحيحاً حتى لو كنا نعرف يقيناً من هم مرتكبو الجريمة، كما في حالة خطف «جيش الإسلام» سميرة ورزان ووائل وناظم من الغوطة الشرقية قبل نحو أربع سنوات، أو كما في حالة مُغَيَّبي داعش. داعش لم ينكر ارتكاب الجريمة، وإنما تجاهل أمرها بالكامل. كان يرتكب الجريمة، ولا يبالي بحال الأهالي، الزوجات والأولاد، أو الأمهات والآباء. وما كان مسلك «جيش الإسلام» ليختلف في تقديري لولا أن ردَّ الفعل على جريمته كان كبيراً ومستمراً منذ البداية. اضطر التشكيل السلفي إلى الكلام الكاذب المرواغ غير مرة، وبلسان مؤسِّسِه وشرعيّه الأول، لكن الصمت كان نهجه المفضّل عموماً.

*****

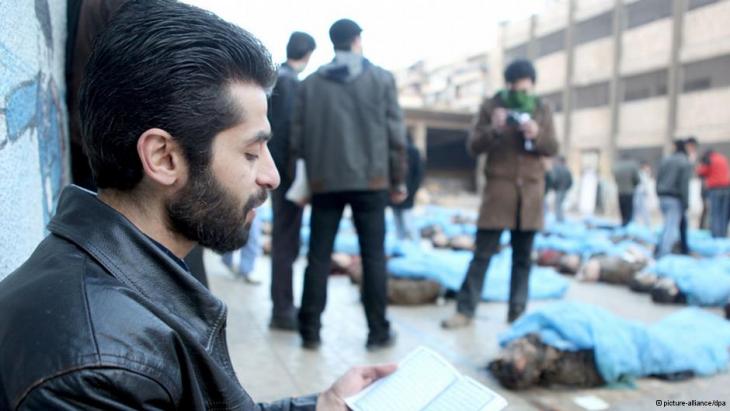

في حالة سميرة ورزان ووائل وناظم، القضية التي عِشتُها منذ اليوم الأول، لدينا تغييبٌ بالقوة لامرأتين ورجلين، لا يعرف أحبابهنَّ عنهنَّ شيئاً خلال 1461 يوماً. كل يوم من هذه الأيام كان أثقل من سابقه وأشدّ إيلاماً. هذا مُعذِّب. وما أعتقد أنه يُسبغ على جريمة التغييب القسري خصوصية تفردها عن الاعتقال العرفي مثلاً (حيث جهة الاعتقال معلومة، وقد يُزار المُعتقلون)، وعن التعذيب، وعن القتل، وعن الاغتيال، أنها تعذيبٌ مستمرٌ للطرفين في آن معاً، للمخطوفين المُغيَّبين، ولأحبابهم وذويهم. التغييب القسري هو تعذيبٌ بتغييب المعلومات، بصنع المجهول المستمر المديد.

كان أهالينا يعرفون عن وقائع اعتقالنا العرفي، سميرة وأختها وزوج أختها مثلاً، وأنا وأخواي مثلاً، في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته، وعن إطار الاعتقال وعن تسويغه. لا شيء من هذا بخصوص التغييب القسري المُمَارس اليوم على يد النظام أو تناسخاته الإسلامية. لا شيء نعرفه يقيناً، كأنما مُغيَّبَاتُنا في عالم خاص بعيد، موازٍ لعالمنا: عالم الغيب! لا تستطيع زبيدة خربوطلي أن تتوقف ليوم واحد عن عدِّ أيام غياب اسماعيل، زوجها وأبي أولادها. تتعذب، لكنها تتعلل بالأمل كل يوم. بكلمات بسيطة تقول للغائب كل يوم كم إن غيابه مُعذِّب، وكم إن أملها بعودته لا ينقضي، وكم إن الأولاد بحاجة إليه، لكنهم بخير. غدير نوفل، زوجة أخي فراس، في وضع مماثل، وهي تحت العذاب نفسه والأمل نفسه. لا تعدّ الأيام كما تفعل زبيدة، لكنها لا تكفّ عن استحضار الحبيب الغائب، والعناية بصغيرهما. وأنا مثلهما، نهب القلق والأمل، يحصل أن تساعدني الكلمات في بناء جسر نحو الغائبة، لا يصل. لستُ متأكداً أي المسالك أنسبُ في أوضاع بالغة الوحشية كهذه. لا يبدو أن هناك مسلكاً أنسب.

*****

ولعلَّ مما يُسبِغُ خصوصية استثنائية على وضعنا، أحباب المُغيبات قسرياً، وما يجعل جريمة الخاطفين من أسديين وإسلاميين (لم يقم بالخطف كمنهج للحكم غيرهم) بالغة الدناءة، هو واقعة أن أكثرنا، أهالي المخطوفات المُغيبات قسرياً، بعيدون عن مسرح الجريمة، لا يستطيعون أن يقتفوا بأنفسهم آثار أحبابهم. زبيدة وأولادها، وغدير وابنها، في أوروبا. أهل رزان في كندا. بعض أسرة ناظم ووائل على الأقل خارج سورية. سمر المير وابنها وابنتها، ولينا محمد، وفريزة جهجاه وفدوى محمود كذلك. وأنا مثل الجميع، ويبدو أن حال كثير من أهالي المغيبات والمغيبين كذلك، وهذا بفعل وقوع جرائم التغييب في سياق الثورة والحرب السورية، واستهداف حركة السكان واستخدامها كسلاح عبر سياسة الحواجز وتقطيع الأوصال من قبل النظام، فضلاً عن كون بعض الأهالي مطلوبين للنظام أصلاً؛ ثم بفعل سياسة الاغتيال والخطف التي اتبعها الإسلاميون في مناطق سيطرتهم. وفي معظم الحالات نحن «منفيون» خارج البلد، لاجئات ولاجئون قسريون. لم يكن هذا حال أهالي أكثر مُغَيَّبِيّ الحرب اللبنانية.

لا يقتصر الأمر بالتالي على تعذيب للمُغيبين وأحبابهم في آن معاً، ولا على أن التغييب القسري يكبر ويزداد ثقلاً مع الزمن، بل إنه شُفِعَ في السياق السوري المخصوص بالحيلولة دون الأهالي ومتابعة وضع أحبابهم على الأرض. الأمر مستحيلٌ بكل بساطة، إما بسبب تقطّع السبل بالناس واستحالة الوصول إلى منطقة الاختطاف، أو بسبب الاحتمال القوي للخطف أو التصفية لو حصل وكنا قادرين على الوصول.

وينبغي القول إن الإسلاميين أظهروا دناءة في هذا الشأن أكثر حتى من النظام الأسدي. فعدا أن لهذا سجلٌ عريق في الإجرام بمختلف وجوهه، فإن خطفه وتغييبه لفائق المير مثلاً أمرٌ غير مستغرب، فهو مناضل مجاهر بمعارضته للنظام وتأييده للثورة. وخُطِفَ عبد العزيز الخير قبله لخطورة ما يكونه على النظام. أما خطف إسلاميي «جيش الإسلام» وداعش لعدد كبير من معارِضات دولة الأسديين ومعارِضيها فهو جريمة مضاعفة، من حيث أنه تغييب بالقوة يكبر مع الزمن، وتعذيب مزدوج، وعلى خلفية تشريد عام أسهم هؤلاء الإسلاميون فيه؛ ثم من حيث أنه طال أحبابنا ونحن لا نزال في معركة مع القاتل العام، ودون تهيؤ من قِبَلنا لأن نؤخذ من عدو جديد، لم يُظهر افتقاراً إلى العزم في جرائمه ولا إلى ذرائع دينية لتبرير شرّه.

بمزيج الخطف (على يد مقنعين لا وجوه لهم) والتغييب والإنكار، وبالخصائص المشار إليها للتو للتغييب بالقوة عموماً وفي سياقنا السوري المحدد بخاصة (لا تتقادم، تعذيب مزدوج، تشريد واستحالة المتابعة المباشرة لقضية المغيبات قسرياً من قبل أحبابهن من اللاجئات واللاجئين قسرياً)، يبدو لي أن التغييب القسري هو الجريمة السيدة أو سيدة الجرائم. إنه قتلٌ للمُغيَّبين ولأهاليهم يتكرر كل يوم إلى ما لا نهاية. وهو بهذه الصفة مذبحةٌ مستمرة ومعادلُ جريمة الإبادة (الجينوسايد). إنه كذلك قتلٌ يتكرر كل يوم لفكرة العدالة.

تتربع سيدة الجرائم في عالم برزخي من السرّ والغموض والوحشية. وأن يكون مرتكبو جرائم التغييب هم بالضبط من يؤلّهون أنفسهم من أسديين وإسلاميين أمرٌ يضفي على سيدة الجرائم هذه صفة تأسيسية، فيجعلها بالغة الخصوبة من الجهة الرمزية والثقافية والقانونية والسياسية. هذا مسعى يبدو لي مستحقاً لكل جهد.

*****

قلت، فوق أن التغييب بالقوة يكبر كل يوم خلافاً للغياب الطبيعي الذي يصغر كل يوم. الموت يموت شيئاً فشيئاً، على عكس التغييب. هذا لا يموت، هذا يَقتُل. والقتل مآل التغييب في كل حال. إما يكبر الوحش ويزداد وحشية حتى يقتلنا يوماً، يقتلنا حسرة ولوعة وكمداً؛ أو يقتلُ الوحشُ الذي تألّه فلم يعد يعيش ويموت كما يموت البشر، يموت بعنف فقط، يُقتَل. هل غير هذا يمكن أن يكون عقاباً عادلاً لمرتكبي جريمة التغييب القسري؟ ليس العقاب العادل بالتأكيد تغييبهم هم قسرياً على يد جهة معلومة أو غير معلومة. هذا سيعاقب ذوي الجناة أيضاً دون ذنب لهم. فإذ كان العادل من العقاب هو ما يقطع دابر الجريمة وما يقوي المجتمع في وجهها، وَجَبَ أن يكون معاكساً لجريمة المغيِّبين، فيبدأ كبيراً ليصغر كل يوم، ولا يعاقب الأهالي، ويكون ذا صفة علنية وعامة. فإذا كان التغيب القسري قتلاً يتكرر كل يوم، ومعادلاً للجينوسايد، فهل يكون العقاب المستحق غير «العقوبة العظمى»؟

وفي غياب إمكانية معاقبة المجرمين من قبل جهة عامة شرعية في شروطنا السورية الراهنة، من حيث أن الدولة الأسدية هي مرتكبة أكثر جرائم التغييب القسري، ومن حيث أن معظم مخطوفات الإسلاميين ومخطوفيهم هم أصلاً من معارضي الدولة الأسدية والمطلوبين لها، ومن حيث أن الثورة والتطلع إلى عدالة جديدة قد سُحِقَا، فإن ما يبقى بمتناولنا نحن، أهالي المخطوفات والمغيبات قسرياً، هو نقل هذه الجريمة والعدالة إلى النطاق الفكري والأخلاقي والحقوقي والرمزي، وإعادة بناء الثقافة ونُظُم القيم والقوانين على نحو يجرّمُ الجناة، سلطةً وكياناً وعقيدة، ويكرِّمُ المغيبين كأبطال للقضية السورية.

*****

لِعَينٍ خارجية، قد نبدو، نحن أهالي المغيبات وأحبابهنّ، في حالة إنكار إذ نصرُّ على انتظار أحبابنا ورفض التفكير في أسوأ الاحتمالات. لكننا أولاً ندافع عن الأمل، ونقاوم الاستسلام للعجز. وثانياً نريد أن نعرف، نعرف عن مُغيَّبَاتنا ونعرف عن مجمل واقعة التغييب، بتفاصيلها وإطارها. وثالثاً نريد أن يُحاسَبَ الجناة ويدفعوا الثمن بما يصون فكرة العدالة وعدم إفلات المجرمين من عقاب مُستَحَق. نكلم غُيّابنا كل يوم من أجل أن نعرف، ونأمل، ونحمي فرصنا في العدالة.

وما دام الأحباب في غياب، فإننا نفضل الإيمان برجعتهنَّ ورجعتهم، بأن يعبرنَ الجسر في اتجاهنا ويعبرون.

في صراعنا هذا لسنا عُزّلاً تماماً من كل سلاح. انتفعتُ شخصياً من سلاحين مؤثرين. أولهما، تضامن وشراكة صديقات وأصدقاء، من سورية وغيرها، ممن عرفتهنَّ وعرفتهم شخصياً أو ممن لم أعرف. هذا سند عظيم. الثاني هو العمل من أجل بناء قضية حول الغياب والمغيَّبين والمغيِّبين، أو ما تقدمت الإشارة إليه من بناء ثقافة تحررية تكون سميرة ورزان، ويكون المغيبات والمغيبون الآخرون رموزاً لها، ويكون حراس الغياب المتألّهون ما ينبغي التحرر منه. على هذا النحو نعمل على قلب الزمن الذي يستخدمه حراس الغياب ضدنا إلى سلاح بيدنا، ونجعل من كل يوم إضافي إحكاماً لطوق الحصار الأخلاقي والحقوقي والفكري والرمزي حولهم. بقدر ما إننا حيال جريمة تغييب قسري مُسوَّغَة دينياً، فإن تحطيم معنى الجناة وعقيدتهم لا يقل أهمية عن معاقبتهم.

أختم بنقطة شخصية. غياب سميرة لا يتقادم، لكن هناك شيئاً ما تقادَمَ بسرعة فيما يخصني في سنوات غيابها، ما يتصل بكوني معتقلاً سياسياً سابقاً. لم أعد ذلك الشخص، هذا تاريخٌ قديمٌ غابر. أنا اليوم زوج امرأة مخطوفة وشقيق رجل مخطوف وصديق مخطوفين كثيرين، الناجي لكن المُقتَلَع بعيداً عن أحبابه، يروي الحكاية ويعمل مع شركاء على بناء القضية.

أُلقيِت ترجمة انكليزية محورة قليلاً من هذا النص، عبر سكايب، في لقاء نظمته الجمعية السورية في جامعة SOAS في لندن، مساء أمس.

موقع الجمهورية