احتمالات تطور الأزمة السورية ومآلاتها

أكرم البني

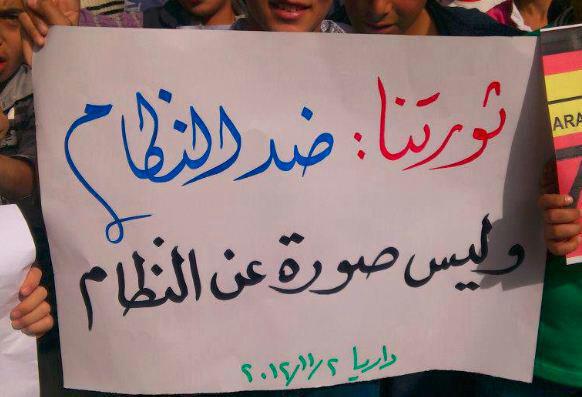

لن تعود سوريا إلى ما كانت عليه قبل مارس/آذار 2011″, عبارة يتداولها الكثيرون كحقيقة لا تقبل التأويل، لكن يبقى التساؤل: ما هو مصير هذا البلد وعلى أي شاطئ سوف ترسو سفينته بعد ما يقارب ستة أشهر من انطلاق الاحتجاجات الشعبية؟! وما هي احتمالات تطور الأحداث المتفاقمة ومآلاتها النهائية، بعد أن بلغت المواجهة مرحلة متقدمة إلى درجة جعلتها تقترب بسرعة فائقة من الانزلاق إلى مسارات خطيرة في ظل إصرار النظام السوري على تبني الحل الأمني والعسكري طلبا للحسم؟!

أولاً، ثمة رأي تأسره اللحظة الراهنة ويرجح استمرار حالة من الاستنزاف المتبادل للقوى لفترة طويلة من الزمن وتكرار المشهد اليومي المكتظ بصور مظاهرات شعبية تمتد وتتسع وتجر وراءها مزيداً من الضحايا والجرحى والمعتقلين، وقوات أمنية وعسكرية تنتشر في كل مكان ولا توفر وسيلة من وسائل القمع والقهر والتنكيل لسحق حراك الناس ومحاصرته واحتوائه!

العجز عن الحسم واستمرار حالة الاستعصاء أو الاستنقاع هو احتمال قائم، مع تصميم أهل السلطة على إنكار الأزمة وعلى منطق القوة والغلبة وتالياً غياب أي أفق لحلول سياسية ترضي الشعب وتخفف حدة التوتر والاحتقان، وما يزيد هذا الاحتمال حضورا ضعف المعارضة السياسية وقد أنهكتها سنوات طويلة من القمع والإقصاء، وعدم حصول تحول نوعي في موقف الأغلبية السلبية أو الصامتة واستمرار إحجامها عن الدخول على الخط وتثقيل كفة المحتجين.

صحيح أن الحملات العسكرية والأمنية على اتساعها وشدتها لم تتمكن من كسر شوكة الحراك الشعبي وإطفاء جذوته، ولم تستطع أن تثني المتظاهرين عن الخروج إلى الشارع والتعبير عن شعاراتهم ومطالبهم، مما عزز ثقتهم بأنفسهم وبخياراتهم وبجدوى ما يقومون به. وصحيح أن ثمة أعدادا تزداد كل يوم أخذت ترفد الحراك الشعبي، غالباً بسبب انحيازها الأخلاقي مع المتظاهر الأعزل واشمئزازها من عنف أعمى لا يعرف حدوداً أو ضوابط، أو لإيمانها بأن ما يحصل اليوم هو فرصة ثمينة لا تعوض للخلاص، لكن الصحيح أيضاً أن هناك بقايا خوف لا تزال معششة في النفوس تبقي الكثيرين أسرى الصمت والسلبية.

يزيد الأمر سوءاً غموض البديل ووجود فئات شعبية تفضل أن تبقى في موقع المتحفظ والمراقب إذا لم تطمئن إلى أن حقوقها ومصالحها ستبقى مصانة، أو ربما لتصديقها وعود النظام ونياته الإصلاحية أو خشيتها مما يثار عن وجود قوى إسلامية متطرفة أو سلفية تتحين الفرصة للاستحواذ على السلطة والإجهاز على المجتمع وفرض أجندتها عليه!

ثانياً، هناك من يرى أن حالة الاستعصاء والاستنزاف لا يمكنها أن تستمر طويلاً، فتوغل السلطة في خيارها الأمني قد يفقد بعض المحتجين صبرهم ويكرههم على حمل السلاح في مواجهة القمع العنيف والمعمم، مما يحرف الانتفاضة عن سلميتها ويفتح الباب أمام تطورات غير محمودة، منها حصول تفكك في الدولة والجيش وإشاعة الفوضى، ومنها تنامي صراعات أهلية تأخذ طابعا طائفياً متخلفاً، يعيد بناء الاصطفافات بصورة غير صحية ويضع البلاد على مشارف مرحلة مدمرة وشديدة الخطورة!

وبالمقابل ثمة من يرى قدرة وكفاءة لدى الانتفاضة الشعبية في كسر المشهد الرتيب ليس باللجوء إلى السلاح بل بتطوير وتصعيد أشكال نضالها إلى أن تصل إلى الاعتصام المدني والإضراب العام، مما يؤهلها لهزم الخيار الأمني ورجالاته وفتح الطريق لمعالجات سياسية تؤسس لمرحلة انتقالية يتشارك فيها كل المعنيين بمشروع التغيير الديمقراطي ونقل البلاد من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية.

ثالثاً، هناك من لا يستبعد حصول تدخل خارجي وتنامي هذا الدور بسرعة ليغدو حاسماً في تقرير مصير الأزمة السورية، مرجحاً أن تصل الأمور إلى ما يقارب أو يشابه التجربة الليبية. قد يبدأ بإعلان حظر جوي ومنطقة عازلة على الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا لحماية المدنيين من البطش والتنكيل، بما في ذلك إثارة أوضاع اللاجئين السوريين كقضية إنسانية لا تحتمل الحياد.

وربما يبدأ باشتباك دبلوماسي بين أنقرة ودمشق يفضي إلى تسخين الجو السياسي إلى الدرجة التي تدفع تركيا مدعومة بغطاء عربي وأممي للقيام بخطوات عملية على الأرض، مستثمرة تلكؤ النظام السوري في إجراء إصلاحات جذرية وواسعة، وتزايد القمع والفظاعات التي ترتكب بحق المحتجين، وبدافع من خشيتها استغلال حزب العمال الكردستاني من قبل السلطات السورية وتنشيط دوره المناهض!

لكن ما يخفف هذا الاحتمال هو خطورته، وأن اللجوء إليه قد يفضي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها ربطاً بتدخل التحالفات الداعمة للنظام السوري كإيران وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، وأيضاً الانهماك المتنوع للقوات العسكرية الغربية في غير منطقة من العالم، فضلاً عن حسابات التكلفة والربح والخسارة من التدخل العسكري في بلد لا يمتلك موارد للتعويض، خاصة إذا طال أمد المعركة واتسعت رقعتها!

المعروف أن للسوريين حساسية خاصة تجاه المسألة الوطنية ومن التدخل الأجنبي مهما كان الرداء الذي يرتديه، لكن اليوم حين يثار الجدل حول الوضع السوري ربطاً بمعاناته الشديدة وبانسداد الأفق أمام أي تحول يمكن أن يوقف آلة القمع والعنف ويكف يدها، وتأثراً بالنجاح الذي حصدته الثورة الليبية، يمكن أن تسمع آراء جديدة ما كنت لتسمعها سابقاً أو تمتمات وعبارات خافتة بدأت تعترف بأن البلاد تحتاج اليوم إلى نوع من الضغوط الخارجية لردع الأساليب الأمنية، وبأن ثمة حاجة على الأقل لفاعلية عربية يمكنها أن توفر حماية للمدنيين!

لا نأتي بجديد في القول إن ثمة أدواراً خارجية في حياة كل مجتمع ازداد تأثيرها بعد التحولات الكبرى التي عرفتها البشرية في العقدين المنصرمين، وأن السياسات تحددها المصالح، وأن ثمة دولا تتربص ببعضها وتخوض صراعات لمد نفوذها وتحسين فرصها وشروط هيمنتها، وأيضاً في القول إن ثمة إمكانية قائمة على طول الخط لبناء علاقة صحية مع الآخر الخارجي خالية من عقدة النقص والإحراجات الأيديولوجية والابتزاز الذي تمارسه أنظمة الاستبداد، لكن الجديد هو العلة التي تسمح اليوم للآخرين بالتدخل في شؤوننا وتكمن في تصميم السلطة أو بعضها على التصعيد القمعي أكثر فأكثر لإعادة مناخ الخوف والرعب من جديد بين الناس بعد أن بدأت غيومه تنحسر، دون أن تعير انتباهاً للرأي العام العربي والعالمي وردوده ضد هذا الإفراط في القهر والتنكيل!

ألم تكن صور الانتهاكات المرعبة بحق جماعات شعبية تتظاهر سلمياً هي الفاتحة لتصعيد لهجة العداء والنقد من قبل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإنسانية ومن أغلب الدول؟! وهل كان لمسوغات التدخل الخارجي أن تحضر بهذا الوضوح لولا هذا القمع المعيب الذي أجج الرفض العالمي أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً؟! وكيف كانت البلاد لتصل إلى هذه الوضعية وتترك نهباً للتدخلات الخارجية وغيرها من الاحتمالات السيئة لولا ابتعاد النظام عن حلول سياسية للأزمة هي أكثر سلاماً وأمناً، ولولا لجوؤه إلى العنف البشع والمنطلق بلا حساب من أجل إجهاض الاحتجاجات؟! وهل يحتاج المرء إلى المزيد من التأمل لكي يكتشف من يمتلك المبادرة لإنهاء احتمال حصول تدخل خارجي؟ وأين هي الكرة فعلاً لوقف هذا النزيف المجتمعي ووضع البلاد أمام معالجات من نوع آخر؟!

رابعاً، ثمة وجهة نظر تراهن على حصول تغير في تركيبة السلطة نفسها أو في موقع اتخاذ القرار، ويجد هؤلاء أن الفشل في إخماد الاحتجاجات وحالة الإنهاك المتزايدة للقوى العسكرية والأمنية، ربطاً بتأثير العقوبات المحددة ضد بعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين وتصاعد حدة الضغوط العربية والدولية الراغبة في تنشيط دور الحلول السياسية، يمكن أن تفضي إلى تفكيك الدائرة الضيقة المتمسكة بالحل الأمني، وتبلور قوى عسكرية ومدنية من داخل تركيبة النظام نفسه تزداد قناعة بضرورة المعالجة السياسية، وتتضح بداية مع تفاقم حدة الأزمة للمشاركة في اتخاذ القرار أو عند اللزوم للاستيلاء عليه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مستندين إلى مسار الثورتين التونسية والمصرية، خاصة إذا ترافق هذا التحول مع ترتيب ما يوصف بصفقة تاريخية مع المعارضة السياسية ومع القيادات الميدانية للمحتجين، تضع البلاد على أبواب مرحلة انتقالية يتشارك فيها الجميع في التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية.

لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيفاً لأن الجيش السوري لا يزال متماسكاً ولم تتضح إلى الآن وجوه لمسؤولين سياسيين أو عسكريين يجاهرون برفض الخيار الأمني وتأييد مطالب المحتجين، كما أن خضوع القطاعات العسكرية المنتشرة لرقابة أمنية شديدة أو من جماعات القوات الخاصة يغلق فرص تشكل مراكز قوى في صفوفها، وأيضاً لأن النظام قد تمكن من خلق شبكة متينة من المصالح المشتركة مع القيادات العسكرية، هذه الأخيرة أصبحت ترى أن سقوط النظام يعني سقوط دورها وخسارة حضورها وامتيازاتها.

خامساً، هناك من يعتقد بأن النظام السوري سوف يلجأ إلى خيار الهروب إلى الأمام بافتعال مناوشات عسكرية أو حرب خارجية مع إسرائيل، والرهان على ذلك في إعادة خلط الأوراق وتغيير الاصطفافات على صعيد المواقف العربية وفي المستوى المحلي، ويجد هؤلاء أنها عادة أصيلة لدى الحكم السوري بأنه في كل مرة مع تصاعد مشكلاته الداخلية يلجأ إلى تسخين الحدود مع إسرائيل على أمل خلق مناخات ضاغطة على الناس للانكفاء ومنح الأولوية للمسألة الوطنية على حساب التحديات الداخلية، ولم يكن غافلاً على أحد توقيت وسبب التحرش والاحتكاك الذي جرى في مايو/أيار ويونيو/حزيران الفائتين على جبهة الجولان المحتل!

لكن يصعب الافتراض بأن هذه السياسة سيعاد تفعيلها مرة أخرى في هذه الآونة، كون الناس لم يعدوا يصدقون هذه القصة، وكون الحالة العسكرية السورية دون جهوزية الحد الأدنى لخوض حرب شاملة، حيث تنتشر القوات وتتفرق على مساحة الأرض السورية تقريباً! ثم إن هذا الخيار هو أشبه باللعب بالنار، فبإمكان إسرائيل إذا استجرت إلى معركة أن ترد بضربات حاسمة من شأنها أن تهز هيبة النظام وتحرمه ما تبقى من قدرة على السيطرة، ومع ذلك يبقى هذا الخيار قائماً إذا استند أهل الحكم إلى دعم حزب الله وتوسيع الحرب لتشمل جبهة الجنوب اللبناني، خاصة إن وصلت أمورهم إلى درجة من اليأس قد تدفعهم لخوض المعركة “علي وعلى أعدائي”.

ويبقى القول إن الاحتمالات السابقة لتطور الأزمة السورية ترتبط جميعها بخيط واحد هو استمرار الخيار الأمني وزج المزيد من القوى العسكرية والأمنية في الميدان والتوغل أكثر في العنف والقمع والاعتقال التعسفي، وتالياً رفض اللجوء إلى المعالجات السياسية، وأولها الاعتراف بالأزمة وإزالة أسبابها المستمدة من المناخ السياسي القائم على القمع والفساد والإقصاء.

لقد أثبت الشعب السوري أنه شعب حي لم تتمكن كل أساليب القهر والتنكيل والحرمان من قتل روحه، وبرهن للعالم أجمع أنه شعب مثلما كابد وصمد طيلة عقود في مواجهة شروط لا ترحم، فهو يزخر بطاقة لا تنضب وباستعداد استثنائي للتضحية من أجل نيل حريته وكرامته، وأن خلاصه، الذي كان يظنه الكثيرون أنه مجرد وهم أو حلم جميل وربما مغامرة خطرة، هو أمر آخذ في التجسد، يوماً بعد يوم، على أرض الواقع!

الجزيرة نت