عن كرة القدم في سورية “مقالات مختارة”

قدم النظام وكرة سوريا/ صبحي حديدي

«الجيش يسحق الحرّية في حلب»، كان هذا هو المانشيت الرئيسي لصحيفة «الموقف الرياضي» الأسبوعية؛ الرسمية الحكومية، لأنها تصدر عن مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، والتي تُصدر أيضاً صحف «الثورة» و«الجماهير» و«الوحدة» و«العروبة» و«الفداء» و«الفرات»، الرسمية جميعها، بدورها. وبالطبع، لم يكن ذلك المانشيت يتحدث عن قيام جيش النظام بسحق الحرّية فعلياً، كلّ يوم، منذ انقلاب حافظ الأسد على رفاقه في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، فذاك احتمال من عاشر المستحيلات الصحافية في سوريا آل الأسد؛ بل كان يصف نتيجة مباراة كرة قدم، فاز فيها فريق «الجيش» التابع لوزارة دفاع النظام، على فريق «الحّرية»، ثاني أندية حلب بعد «الاتحاد».

لم يمرّ ذلك المانشيت دون عقاب شديد، جرّاء الخطأ القاتل الذي ارتكبه تحرير الصحيفة، غنيّ عن القول؛ ولكنّ مغزاه، السياسي والعسكري والأمني، لم يفت، من جانب آخر، على الشارع الشعبي من أقصى سوريا إلى أقصاها. ذلك لأنّ جيش النظام ــ ممثلاً بـ»الوحدات الخاصة» بقيادة علي حيدر، و«سرايا الدفاع» بقيادة رفعت الأسد، والفرقة الثالثة بقيادة شفيق فياض ــ كان، بالفعل، يمارس حصار المدن (وبينها حلب، أكثر من سواها)، ويرتكب المجازر والفظائع، ويسحق الحرية والكرامة. ومع ذلك، كان المغزى يشمل، أيضاً، هيمنة هذا الفريق على مقدّرات رياضة كرة القدم في سوريا، ضمن معادلات أوسع نطاقاً تشمل خضوع الرياضات السورية بأسرها إلى آفات الفساد والتسلط والتمييز المناطقي والطائفي.

على سبيل المثال الأوّل، كان العميد محسن سلمان (أحد كبار ضباط «الوحدات الخاصة»)، هو الراعي، والأب الروحي، لنادي جبلة؛ المدينة الساحلية، التي يتحدر من ضياعها عدد كبير من ضباط جيش النظام وقادة أجهزته الأمنية. وكانت رعايته للنادي تتمثل في أوجه كثيرة، أوضحها ــ من حيث الدراما والمسرح، ثمّ التأثير الفعال استطراداً ــ أنه قد يختار حضور مباراة لنادي جبلة، عن طريق الهبوط بمروحيته في قلب الملعب! وتخيّل، يا رعاك الله، القشعريرة التي يتوجب أن تصيب طاقم التحكيم، وكم سيتبقى في نفوسهم من حسّ الحياد والعدل أثناء قيادة المباراة!

وجه آخر للرعاية، أكثر «وطنية» كما كان يردد العميد بنفسه: كلما آنس موهبة متميزة في لاعب فريق آخر، ويطمح طاقم تدريب جبلة في ضمّه إلى النادي؛ كان يسارع إلى استدعائه للخدمة العسكرية الاحتياطية (إذا كان قد أدى الخدمة أصلاً)، أو يلغي تأجيل سحبه إلى الجيش، أياً كانت قانونية الأسباب، ثم يفرزه إلى النادي لكي يكمل «خدمة العَلَم» برتبة… لاعب «جبلاوي»! وأمّا البُعد «الوطني» في هذا الإجراء، فهو أنّ سيادة العميد لا يخدم فريقه المحبب إلى قلبه، بقدر ما يخدم الوطن، والعَلَم! هنا يقتضي الإنصاف القول إنّ رعاة فريق «الجيش»، ومثله فريق «الشرطة»، لم يتخلفا عن الركب في هذه الممارسة؛ ولكن هيهات لأيّ منهم أن يبلغ شأو سلمان في استدعاء من يشاء، متى شاء.

والذين كانوا من هواة كرة القدم، وتفتّح وعيهم مع «الحركة التصحيحية»، في أخلاقياتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والطائفية، خاصة بعد «حرب تشرين» 1972؛ لن تُطمس من ذاكرتهم عشرات الوقائع التي تتصل بتشوّه هذه الرياضة، وتشويهها عن سابق قصد وتصميم، أسوة بكلّ ما صار شائهاً ومرذولاً وكريهاً في ممارسات السلطة. وثمة فواصل مريرة، حقاً، لأنها كانت تدفع السوري إلى الشماتة بفريقه «الوطني» حين يخسر، ليس لأيّ اعتبار آخر سوى بغض النظام الذي يدير الفريق، وكذلك الهزء من منتخب لا يكترث بجمهوره الشعبي بقدر تهافته على إبداء الولاء لـ»القائد الخالد»، الذي يتوجب أن يُهدى إليه كلّ نصر. ولعلّ المثال الأشدّ مرارة هو تعاطف شرائح واسعة من السوريين مع منتخب العراق، ضدّ منتخب سوريا، حين توجّب أن يصعد أحدهما إلى نهائيات كأس العالم في المكسيك، 1986.

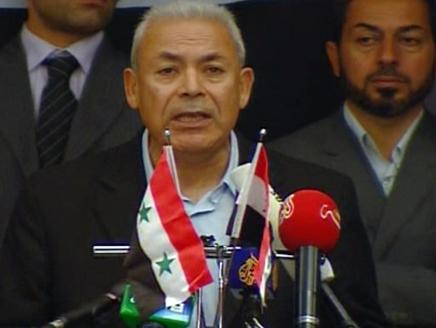

ولست متأكداً من أنّ جماهير كرة القدم السورية كانت مزهوّة بانتصار المنتخب السوري على المنتخب القطري في المباراة الأخيرة، بصرف النظر عن حجم التقدير للاعب مثل عمر خريبين (يلعب لنادي «الهلال» السعودي)، أو الفرح التلقائي لزملائه المتعاقدين مع أندية غير سورية، ويدينون في مهاراتهم إلى تدريب أجنبي، وليس إلى أيّ إنجاز تدريبي محلي. كم من أبناء سوريا سوف يرضى، اليوم، بإهداء أيّ انتصار رياضي إلى مجرم حرب؟ أو يقبل بما يقوله فادي دباس، مدير المنتخب: «سنهدي قيادتنا التأهل إلى روسيا»، و«أجمل ما في الفوز أنه تزامن مع انتصارات جيشنا البطل»؟

ثمة، بالتالي، قدم لنظام آل الأسد، تسحق سوريا منذ 47 سنة؛ وثمة كرة سورية أحبّها الشعب تاريخياً، وتعلّق بأنديتها المحلية، وجاهر بالحماس لأبطالها ومنجزاتهم. ولعلّ المرء بحاجة دائمة إلى تأمّل سيرورات التماهي الجَمْعي التي في مقدور هذه اللعبة أن تخلقها، وتوسّع من خلالها إطارات التميّز الوطني؛ ولكن ليس دون التعمق، أيضاً، في ما يشهده البلد من أزمات ونزاعات وصراعات واستقطابات، ذات صلة بالهوية، والمواطنة، والديمقراطية، والديكتاتورية.

وفي أنظمة الاستبداد والفساد كافة، وعلى رأسها نظام آل الأسد؛ ليست منتخبات كرة القدم وطنية، إلا بمعنى أنّ أجهزة القمع… وطنية بدورها!

القدس العربي

كرة القدم: الوطنية كعصبية/ بكر صدقي

يقال إن الشغف المتزايد، عالمياً، بالمسابقات الأممية بكرة القدم، وأشهرها كأس العالم، يعود، في جانب منه، إلى استبدال المجتمعات الحديثة الرياضة بالحروب ميداناً لتنفيس المشاعر القومية، أو للحفاظ على حيوية العصبية القومية. وهو ما ينطبق، بأكثر ما ينطبق، على المجتمعات الأوروبية التي عافت الحروب وسيلةً لصراع المصالح بين الدول القومية، بعد ويلات حربين عالميتين، في القرن العشرين وحده، كلفتاها ملايين الضحايا والخراب والدمار.

ليس من قبيل المصادفات أن صاحب فكرة إنشاء مسابقة عالمية تتنافس فيها منتخبات الدول القومية هو الفرنسي جول ريميه، لما عرف عن الفرنسيين من نزعة قومية قوية، بخلاف دول أوروبية أخرى. وتتميز كرة القدم عن الألعاب الرياضية الأخرى، كما عن الإنجازات في ميادين العلم والثقافة والفن والاقتصاد، بأن لها نسقاً يشبه الحروب: فريقان (جيشان) يناضلان من أجل الفوز عن طريق «اختراق صفوف العدو» وإنزال الضربة به (تسجيل الهدف)، وينقسم الملعب إلى نصفين متساويين ينتهيان بالمرمى، في حين أن أداة اللعب (الكرة) هي بمثابة الطلقة الموجهة إلى دفاعات الخصم. وفي المسابقات الدولية يتم تصفية الخصم وإخراجه منها. وتعزز لغة الإعلام هذه السمة القومية، بالقول مثلاً إن «ألمانيا هزمت البرازيل» أو «انتصر الإيطاليون على الإنكليز» أو ما شابه ذلك من عبارات تؤجج مشاعر العزة القومية أو الإذلال القومي، بصورة متقابلة، لدى جمهور الفريقين «المتصارعين».

المنافسات الرياضية بين الأمم، وثيقة الصلة إذن بمفهوم الهوية الوطنية أو القومية، أكثر مما بالسلطة السياسية في بلد من البلدان. غير أن الأمر يختلف في الدول التي تحكمها أنظمة دكتاتورية تفتقد للشرعية، فتسعى إلى ملء هذا الفراغ بـ»إنجازات» تنسب دائماً إلى النظام، وبخاصة إلى الدكتاتور رأس النظام، وربما أهمها الإنجازات الرياضية التي ما كانت ممكنة لولا «رعاية» الدكتاتور المزعومة للرياضة، كما لكل ميادين الحياة في البلد. نعم، الرعاية وليس الاهتمام. فالدكتاتور راع يقود القطيع ويؤمن له المرعى ويحميه من الذئاب. وإذا كانت الانتصارات الرياضية، وغير الرياضية، تنسب لرأس النظام، فالهزائم تنسب للاعبين أو المدربين أو المجتمع «المتخلف» أو «الضعيف» أو «العاجز» أو «الفاسد» ككل. من الصعوبة بمكان، إذن، إحالة الفرق الوطنية، بإنجازاتها وإخفاقاتها، إلى هوية وطنية صرفة بعيداً عن السلطة السياسية في دولنا المبتلية بهذا النمط من الأنظمة غير الشرعية. بل تلعب الرياضة هنا دور محفز عصبية «وطنية» في خدمة الدكتاتور الذي هو «سيد الوطن» وأمه وأبوه كما في مثال النظام الأسدي، حيث معيار هذه الوطنية هو الولاء للنظام ورأسه، في حين أن عدم الولاء يساوي الخيانة الوطنية.

وتمس حاجة هذه الأنظمة إلى شد العصب الوطني المرادف للولاء، كلما تعلق الأمر بأخطار تهدد سيطرتها ودوامها. لذلك وصف رأس النظام الكيماوي في دمشق انتفاضة الأهالي في السلمية، في آذار/مارس 2011، بالمؤامرة الخارجية، في خطابه الأول الذي ألقاه، بعد أقل من أسبوعين على بدايتها. فحدد بذلك معياري الوطنية السورية وخيانتها بالولاء له والتمرد عليه، على التوالي.

شهدت صفوف جمهور الثورة السورية، مؤخراً، انقساماً حاداً حول الموقف من المنتخب السوري الذي يخوض تصفيات كأس العالم، في مباراتيه ضد منتخبي قطر وإيران على التوالي. فثمة من تحمسوا للفريق السوري بدعوى أنه منتخب سوريا وكل السوريين، ودعوا إلى الفصل بين الرياضة والسياسة؛ في حين اعتبر فريق آخر أنه منتخب نظام الأسد الذي أحرق البلد، وقالوا إنه لا يمكن فصل الرياضة، أو أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة، عن السياسة في ظل نظام شمولي سيّسها جميعاً وربطها بنفسه.

والحال أن ما يمكن تسميته بهوية وطنية سورية، بعيداً عن مفهوم الولاء، لم توجد قط منذ نشوء الكيان السوري. فلم تمض إلا سنوات قليلة على ولادته إلا وكانت تتنازعها تيارات إيديولوجية وسياسية تنكر على الكيان الوليد صفة الوطن. هذه هي حال أبرز التيارات: من قومية عربية، وقومية سورية، وقومية كردية، وهوية إسلامية، وهوية إشتراكية أممية لدى التيار الشيوعي. وبموازاة هذه الهويات الإيديولوجية الطافحة خارج الجغرافيا الضيقة للكيان السوري، تم تكريس الهويات الصغرى دون الوطنية، قومية ودينية ومذهبية وجهوية، تفجرت جميعاً بعنف مهول بمناسبة اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 2011. فبدا كما لو أنه لا يمكن الحفاظ على وحدة الكيان إلا بحبس مجتمعات متنافرة في قمقم نظام دكتاتوري شمولي يسحق المجتمع في كل واحد «متجانس»، الأمر الذي ينطبق على الحالة العراقية أيضاً. ليس هذا توصيفاً صحيحاً ولا نزيهاً، يجب أن نقول، بل هو الصورة التي تلائم ديمومة النظام السلالي الحاكم، كما «المجتمع الدولي» الشغوف بـ»الاستقرار».

كانت ثورة 2011، بالأحرى، فرصةً لولادة هوية وطنية سورية، للمرة الأولى في تاريخ الكيان السوري، سحقها النظام وأفلت كل العفاريت التي يمكن تخيلها من عقالها، خدمةً لشعاره «الأسد أو نحرق البلد». لا يمكننا الحديث، اليوم، عن رأي عام ثوري في الداخل المحتل من قبل النظام والاحتلالات الأخرى. بالمقابل يمكن رصد رأي عام ثوري للسوريين الموزعين بين مختلف المنافي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبالنسبة لهؤلاء المشردين يمكن الحديث عن ملامح أولية لتشكيل هوية وطنية سورية، تحت ضغط أصناف الإذلال التي يتعرضون لها في كل مكان. لكنها هوية قائمة على الحنين أكثر مما هي هوية نضرة وحية. أشبه ما تكون بالهوية الفلسطينية في المنافي.

ومن جهة أخرى، تأتي «انتصارات» منتخب كرة القدم، وما رافقها من استثارة المشاعر الوطنية، في سياق توظيفها في إطار إعادة تعويم النظام الكيماوي من قبل المجتمع الدولي، مثلها في ذلك مثل عودة معرض دمشق الدولي إلى الانعقاد بعد سنوات من التوقف، ومثل التقارير الصحافية الغربية التي تتحدث عن «الحياة الطبيعية» في دمشق وغيرها من المدن، بموازاة تقدم قوات النظام المدعومة بالميليشيات الأجنبية نحو دير الزور. انتهت مباراة منتخب النظام مع منتخب إيران إلى التعادل، الأمر الذي جعل من احتمال تأهل الأول إلى نهائيات كأس العالم معلقاً بمباراتين إضافيتين فيما يسمى بالمصطلح الرسمي المعتمد بـ»الملحق». أليست هذه هي حال النظام الكيماوي أيضاً؟ فعملية إعادة تأهيله بحاجة أيضاً إلى «ملحق» لا يمكن ضمان نتائجه.

٭ كاتب سوري

القدس العربي

كرة قدم السياسة/ سلام الكواكبي

يطيب الحديث، في الأيام الأخيرة، وهي تشهد تصفيات كأس العالم لكرة القدم، والمؤهّلة لمونديال موسكو في العام المقبل، عن ضرورة الفصل بين السياسة والرياضة عموماً، وبينها وبين كرة القدم خصوصاً.

تُحرّض هذه الحالة على استرجاع علمي مُبسّط للعلاقة الحميمة القائمة بين المشاريع السياسية الداخلية، كما الرهانات الجيوسياسية الإقليمية والدولية من جهة وكرة القدم من جهة أخرى. حيث تحفل أدبيات العلوم السياسية والأنثروبولوجيا، الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً، بكتابات موسّعة في هذا الحقل، تجمع في جنباتها كباراً، كما بيير بورديو وكتابه الأساس في هذا الموضوع “قضايا كرة القدم”، والصادر سنة 1994.

وفي علم الاجتماع الغربي، يُجمع المختصون على أن النادي الرياضي يُشكّل ساحة مواجهة بين النخب، باعتبارها مدخلاً للوصول إلى السلطة، فكما بين فرق المدينة الواحدة الأوروبية التي تُمثّل مصالح متعارضة بين يسار ويمين، أو بين كاثوليك وعلمانيين، فإن الحالة الإسبانية تُعزّز الحالة المناطقية التي تتمثّل بالمطالبات الانفصالية، كما فريق برشلونة الكاتالوني أو أتليتيكو بيلباو الباسكي. كما هناك في الحالة الإسبانية، فريق ريال مدريد القريب من حقل الأعمال واليمين التقليدي، في مواجه أتليتيكو مدريد القريب من الحقل العمالي. ومن جهة أخرى، يتوضّح في المشهد الأيرلندي الشمالي الانقسام الديني، حيث فريق بلفاست محصور بأعضاء المذهب البروتستانتي، ويقابله من الطرف الكاثوليكي فريق كليفتونفيل.

من جهةٍ أخرى، يمكن أن تُشكّل هذه اللعبة عامل اندماج رمزي بين مكونات بلدٍ ما، كما حصل ذلك غداة الفوز الفرنسي بكأس العالم سنة 1998. وبسبب أهمية هذه اللعبة إعلامياً على

“النادي الرياضي يُشكّل ساحة مواجهة بين النخب باعتبارها مدخلاً للوصول إلى السلطة” الأقل، فقد سعى القوميون، من كل الأصناف، دائماً لاستغلالها. ولم يقتصد أي نظام شمولي، أو تسلطي، في استخدامها وسيلة دعاية فعّالة في البروباغندا الرسمية. ففي زمن الفاشية الإيطالية التي كانت تنظر بعين الريبة إلى اللعبة، على أساس أنها مستوردة من بريطانيا، فقد اعتبر موسوليني أعضاء الفريق الوطني “جنودا من أجل قضية الأمة”. وكما الفاشيين، فعلى الرغم من عدم اهتمامهم الذاتي بلعبة كرة القدم، إلا أن القادة السوفييت استغلوا اللعبة أيضاً، اعتباراً من خمسينيات القرن الماضي، بعد أن وضع الجيش والشرطة والمخابرات أيديهم على الفرق الرئيسية في العاصمة موسكو. أما في يوغسلافيا السابقة، فاستعملت اللعبة وسيلة لتعزيز القومية المتطرفة من خلال سيطرة أجهزة أمنية وعسكرية على الفرق الرئيسية. تم استغلال كرة القدم دائماً في الحقل السياسي، فكما كان منتخب إيطاليا في الثلاثينيات هو السفير المميز للفاشية الإيطالية، فقد لعب المنتخب الأرجنتيني دوراً تلميعياً لعسكر الأرجنتين الدمويين، عندما أحرز كأس العالم سنة 1978. وفي سنة 1969، أدت مباراة كرة قدم إلى حرب بين السلفادور وهندوراس أوقعت ألفي قتيل، بعد أن غزت قوات السلفادور دولة هندوراس. كما وقعت مناوشاتٌ حدودية بعد المباراة النهائية لكأس العالم التي جمعت أوروغواي والأرجنتين سنة 1930.

عربياً، استخدمت جبهة التحرير الوطني الجزائرية لعبة كرة القدم أيضاً سلاحا فعالا في حرب التحرير، حيث كان الفريق المُشَكّل منها سفيراً فعالاً للقضية الوطنية، على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منع الفرق الأخرى من مواجهة هذا الفريق. كما ساعدت كرة القدم كوسيط دبلوماسي بين الدول، كما حصل في كأس العالم في فرنسا سنة 1998 حيث جمعت إيران مع أميركا، أو في عام 2002، حيث نظم الإخوة الأعداء في اليابان وكوريا الجنوبية كأس العالم بشكل مشترك على أرضيهما. وفي عامي 2008 و2009، استغل الأتراك والأرمينيون المباريات التأهيلية لكاس العالم التي جمعت منتخبي بلديهما وسيلة للتقارب الدبلوماسي. وقد قادت “دبلوماسية كرة القدم” هذه البلدين إلى توقيع اتفاقية تاريخية بينهما قبل مباراة الإياب في أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وفي ظل الأنظمة الاستبدادية العربية المتنوعة، كانت الملاعب، وما تزال، من الأماكن النادرة التي يمكن للاحتجاجات السياسية أن تعبر عن نفسها. كما أن تشجيع هذا الفريق أو ذاك كان

“استخدمت جبهة التحرير الوطني الجزائرية لعبة كرة القدم أيضاً سلاحا فعالا في حرب التحرير” يُعطي لصاحبه هوية سياسية. كما أن أناشيد المشجعين، على الرغم من تقيّتها، فقد كانت تحمل رسائل سياسية احتجاجية واضحة. ولمن يعرف الملاعب السورية، فهو يذكر تماما حمولة هذه الأناشيد والشتائم الجماعية الموجهة لهذا الفريق أو ذاك. وفي الحقيقة، لما تمثله الفرق من حمولة سياسية أو أمنية. كما أن شتم الحكم على أرض الملعب كان متنفساً فعالاً لشتم الحاكم مواربة. والمتابعة للحالة المصرية في ظل الدكتاتورية الأمنية ـ العسكرية القائمة تُتيح التعرّف بجلاء على الثقل السياسي الذي تمارسه اللعبة في المجتمع.

خلاصة القول، الفصل بين هذه الرياضة (على الأقل) والسياسة، والدعوة إلى تحريرها العاطفي من هذه الحمولة، وحصر الاهتمام بها بالشأن الرياضي المحض، يمكن اعتباره شيئاً من المثالية المشتهاة.

المستبد كما الثائرين عليه، الدول كما الجماعات، الأحزاب كما الطوائف، وضعت في كرة القدم ثقلها الرمزي والمادي والبشري، فالنظر المجرد لها ينتقص من الذكاء البشري.

يبرّر معتقل سابق في سجن تدمر السوري كرهه كرة القدم، لأنه كان يسمع من بعيد، وهو في زنزانته تحت التعذيب، المذيع الرياضي من بعيد يصرخ مبتهجاً: هدف لسورية!

العربي الجديد

المنتخب السوري.. ما يدركه المعارضون سلفاً/ وليد بركسيةً

لم يكن ظهور المنتخب السوري “الذي يمثل كل السوريين” على شاشة قناة “سما” الموالية للنظام، وعبارات الشكر والثناء والتملق التي وجهها اللاعبون للرئيس السوري بشار الأسد و”القيادة الحكيمة” مفاجئاً، لجمهور السوريين المعارضين على الأقل، الذين وقفوا بحزم ضد فكرة تشجيع المنتخب نفسه منذ الضجة الواسعة، غير المبررة، لاقترابه من التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، لا من منطلق عصابي متشنج بحت يكره كل ما يمت للنظام بصلة، ولو لم يكن سياسياً، بل لمعرفة عميقة بالنظام نفسه وفلسفته الاستغلالية لأبسط تفاصيل الحياة من أجل تلميع صورته وبناء البروباغندا الخاصة به.

وفيما أخذ الجدال المحتدم بين الموالين والمعارضين طوال الأسبوع الجاري، حول ضرورة تشجيع المنتخب من عدمها، شكلاً وضيعاً من السباب والشتائم وتبادل التخوين، أظهر المشهد ما تعنيه الحياة في سوريا في ظل نظام الأسد الذي ضمن بقاءه في السلطة وتكريسه منذ عقود للدولة الشمولية، وهو واقع بشع ثار ضده المعارضون من أجل تغييره إلى الديموقراطية، بينما مازال الموالون ينظرون إليه بشيء من القصور أو الإنكار لاعتبارات مختلفة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، ومؤمنين، على أفضل تقدير، بفكرة رومانسية تفيد بأن النظام نفسه قابل للإصلاح مع نهاية الحرب.

وفي حالة المنتخب السوري، استغل النظام بسرعة المشهد في اللقاء الإعلامي لتمرير رسائل “النصر” السياسية والعسكرية، إلى جانب “الانتصار الرياضي” الذي بات انتصاراً لسوريا الأسد، وليس لسوريا المجردة عن أي صفة أخرى. ويتخطى الأمر هنا مسألة “سرقة النظام للفرح” وغيرها من العبارات السطحية التي غمرت السوشيال ميديا، ضمن أجواء الاستياء من المقابلة، التي امتدت إلى الموالين للنظام بشكل محدود، لأنها تشكل انتهاكاً للمبدأ الذي جمع كثيراً من السوريين “الرومانسيين” من الجانبين على تشجيع منتخب واحد يضم لاعبين “معارضين”، والذي ينص على “فصل الرياضة عن السياسة” المستلهم من مبدأ العلمانية الأشهر “فصل الدين عن الدولة”.

وبالتالي كان الإحباط السائد آتياً من شعور سابق حطمته المقابلة وهو الأمل النوستالجي بعودة الحياة السورية إلى طبيعتها، والذي يأتي بدوره من تورط عاطفي أعمق بالانتماء للوطن، والذي يكمن فيه الشرخ الأكبر ضمن المجتمع السوري اليوم، ويمكن تلخيصه بالتساؤل عن معنى الانتماء للبلاد الممزقة بفعل الحرب الطويلة، إلى جانب الحقيقة الصارخة بأن الدولة التي عرفت في يوم ما باسم سوريا توقفت بالفعل عن الوجود، مع وجود أطراف خارجية متعددة فاعلة في إدارة البلاد وصناعة قراراتها السياسية، ومع عدم وجود أي مبادرات لتحقيق تقارب بين وجهات النظر المختلفة التي تشكلت بعد الثورة في البلاد، باستثناء المصالحات التي يروج لها النظام لإعادة المعارضين المدجنين إلى الإقطاعية الأسدية، كحالة لاعبي المنتخب عمر السومة وفراس الخطيب، وهي مشكلة لن يتم حلها في المستقبل القريب حتى لو انتهت الحرب من دون حل سياسي حقيقي يعيد إلى كثير من “السوريين” ذلك الشعور المفقود بالمواطنة والانتماء.

ومن المثير أن الانتماء كشعور يتعاظم بشدة في الأحداث الرياضية بسبب الزخم الرمزي المرافق، وبالتالي، لا يمكن محاكمة الموالين والمعارضين على الأمل والإحباط والحماس والانتماء، فكل تلك الكلمات هي مشاعر تفتقد للمنطق الذي عبر عنه المعارضون الأكثر راديكالية منذ انطلاق الجدال حول تشجيع المنتخب قبل أسبوع، ورفضوا الانتماء إليه، من واقع إدراكهم منذ العام 2011 أن لا جدوى من الانسياق وراء “إصلاح النظام” لأنه يقوم على مبادئ فكرية “أبدية” تجتر نفسها من دون أي هامش للتطور، وهو ما برز في المقابلة مع لاعبي المنتخب، والتي تشبه آلاف المقابلات التي يبثها الإعلام السوري لحشد العواطف الوطنية حوله في أي مناسبة مشابهة.

أتى ذلك بعد لقاء “سما” مع لاعبي المنتخب المتأهل للملحق الأسيوي حيث تفصله مبارتان فقط ضد المنتخب الأسترالي للوصول إلى نهائيات كأس العام في روسيا العام المقبل، بما في ذلك اللاعبان المعارضان فراس الخطيب وعمر السومة، الذين شكل لعبهما مع المنتخب في المقام الأول صدمة للمعارضين قبل التصريحات التي تنكرا فيها لمبادئهما السياسية – الأخلاقية التي ساهمت في صناعة شهرتهما الرياضية، فيما امتنع اللاعب عمر خربين عن اللقاء “لأسباب شخصية” فسرها المعلقون عبر السوشيال بميديا بالرغبة في تجنب أي انتقادات على غرار موقفه الرمادي من الثورة السورية وابتعاده عن السجال الطويل بين الموالاة والمعارضة في البلاد.

المدن،

سورية في كرة القدم والوجدان الشعبي/ سوسن جميل حسن

لم تستفد النخب السورية التي ادعت الانتماء إلى الشعب، واقتنصت منه وكالةً حصرية بتمثيله، إن كان لجهة المعارضة أم الموالاة، لم تستفد من فشلها الصاخب في الوصول إلى حلّ يتفق عليه السوريون، لإخراج بلادهم، ليس من عنق الزجاجة، بل من فوهة جهنم التي تلتهمهم، فبعد كل هذا الدمار وذلك الخطر المتربص بالسوريين في مستقبلهم، لم تلتفت تلك النخب إلى المشتركات، ولم تعد تتذكر أن السوريين في الأصل شعب واحد ضمن كيان يُدعى دولةً، في وطن لكل سوري الحق فيه. لو أنهم وقفوا وقفة نقد للذات، ومراجعة للتجارب المستمرة منذ بدء الانتفاضة، لكانوا على الأقل التقطوا بعض الالتماعات التي يمكن البناء عليها، فهي لحظة حقيقة متمرّدة على كل أشكال القمع والمحو والتشويه والطمس. وليس أكثر تعبيرًا عن الوجدان الجمعي مثل الالتماعة الأخيرة التي ما زالت حارّة وامضة، بعد المباراة التي خاضها المنتخب السوري مع الإيراني، وانتهت بالتعادل، فقد كانت ردة الفعل الشعبية هي التعبير الحقيقي عن وجدان الشعب السوري، إنها أكبر من كل التحالفات والاستراتيجيات والمعارك والحروب التي جرت على أرض سورية، فمثلما هناك “دولة عميقة” يُحكى عنها، وهي حقيقة واقعة في معظم دول العالم وأنظمته، هناك “وجدان شعبي عميق” من المفيد رصده والالتفات إليه.

دفعت الحرب الجبارة السوريين إلى خيارات صعبة، ربما لم تكن في حالات كثيرة ناجمةً عن

“فرحة الشعب السوري بخروجه غير مهزوم أمام إيران هي فوز أخلاقي وانتصار على السياسة” إرادة حرة أو عاطفةٍ لا تعاني من الاضطراب. وتصريح عمر السومة قبل أشهر إلى صحيفة الرياضية السعودية، قبل أن يعود إلى اللعب في المنتخب السوري، دليل دامغ عندما قال: “أنا حزين لعدم مشاركتي مع منتخب بلدي، لأنه شرف كبير لأي لاعب أن يرتدي شعار وطنه”. وقد عبّر عمر سومة ابن دير الزور التي أعلن الجيش السوري أنه حرّرها من تنظيم داعش، عمّا يدور في صدره من مشاعر قهر وخيبة يعانيها كل سوري منزوع الوطن، أو على وشك انتزاعه منه. وعلى الرغم من قيمة انتزاع دير الزور من التنظيم المارق، إلّا أن أرواح سوريين كثيرين ذهبت إلى أقاصي البكاء، تحت ضغط سوريالية الحالة السورية، فهل كان يجب أن يكون الثمن كل هذه الأرواح والدماء؟ ربما دفعت هذه التراجيديا السوريين إلى توسل المباراة علّ أرواحهم تحتفي بفوز أخلاقي.

لماذا انقسمت النخب بشكل صارخ حول المنتخب السوري ومشاركاته في المباريات؟ ما زالت سورية دولة معترفا بها، ولن يكون تمثيلها في المحافل الدولية خصوصًا في هذه المجالات إلاّ عن طريق حكومتها الحالية، فهل نجحت المعارضة في تشكيل كيان سياسي متكامل بديل يستطيع العالم أن يتعامل معه وفق مشروعية العلاقات بين الدول والشعوب ومبادئها ونواظمها؟ فكيف بفريق رياضي؟ أم المطلوب أن تبقى سورية خارج التاريخ، إلى أن تنتهي الحرب، وتقرّ الدول الضالعة في مأساتنا أمرًا كان مفعولا؟

قال فراس الخطيب في تصريح لقناة روسيا اليوم: تمثيل المنتخب والوطن شرف لكل لاعب. فتعرض للتشهير والتخوين بأشرس الطرق، فهل صدّق المعارضون كما الموالون أن سورية هي “سورية الأسد”؟ أم أنها للسوري فقط، لكل سوري؟ وإذ يقول فراس الخطيب في التصريح نفسه: أي شخص أو أي لاعب يمثل منتخب سورية يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويفرح الشعب السوري، بكل أطيافه رجالاً ونساء وشيوخًا وأطفالاً. ألا يذكرنا هذا التصريح بما قاله رئيس “ريال مدريد” عندما كانت إسبانيا تحت حكم أعتى الديكتاتوريات، ديكتاتورية الجنرال فرانكو: “إننا نقدم خدمة إلى الأمة، فما نريده هو إبقاء الناس سعداء”.. فهل الشعب السوري المفجوع المنكوب الموجوع ليس جديرًا بومضة فرحٍ يشعر خلالها بأن له الحق في الوجود؟

في سنة 1954، كان أول مونديال تشارك فيه ألمانيا بعد الحرب التي دمرتها، وقد تحولت صرخة الهدف التي أطلقها المعلق الألماني حينها على المباراة إلى رمز للانبعاث الوطني، كما ذكر إدواردو غاليانو في كتابه عن كرة القدم، فقد شعر حينها الشعب الألماني من جديد بأن له الحق في الوجود.

كرة القدم والوطن مرتبطان على الدوام، وليس كرة القدم والنظام، فالنظام، أي نظام، زائل، بينما الوطن يجب أن يبقى، أليس جديرا بنا، انطلاقًا من هذه البديهية، أن نتلقف كل فكرة يمكن أن تلأم جراحات وطننا، بدلاً من أن نكرّس عمق هذه الجراحات؟ كانت حرب تفكك يوغسلافيا التي أربكت العالم كله قد جرت في ملاعب كرة القدم قبل وقوعها في ميادين المعارك، فالأحقاد القديمة بين الصرب والكروات كانت تبرز إلى السطح، كلما تواجه ناديا بلغراد وزغرب. وعندئذٍ، كان المشجعون يكشفون عواطفهم الدفينة، ويظهرون رايات وأغنيات من الماضي، وكأنها فؤوس حربية. صحيح أنها تجربة وقعت هناك، في مكان بعيد عن سورية، لكنها تجربة شعب ونتائجها ماثلة أمامنا، فلماذا لا نعتبر من تجارب الشعوب؟ ولماذا لا تكون كرة القدم رسول سلام بين السوريين وإليهم؟ في حرب التشاكو بين بوليفيا والباراغواي عام 1934، شكل الصليب الأحمر في باراغواي فريق كرة قدم، لعب في عدة مدن في الأرجنتين والأورغواي، وجمع ما يكفي من المال لمعالجة جرحى الجانبين في ميدان المعركة.

تستطيع كرة القدم لو أردنا لها أن تفعل. في سؤالٍ يطرحه إدواردو غاليانو أيضًا عن وجه

“الغالبية من الشعب السوري كانت مبتهجًة بنتيجة المباراة، واللبيب من يلتقط النبض، نبض الحقيقة التي انبثقت كمارد من قمقمه” الشبه بين كرة القدم والإله يقول: إنه الورع الذي يبديه مؤمنون كثيرون والريبة التي يبديها مثقفون كثيرون. أما الورع فهو شعور نقي صادق لدى المؤمن، والشعب السوري مؤمن بوطنه وبلده، وهو يرى، بنقاء وسريرة صافية، أكثر من نخبه، هذا ما كشفته السنوات السبع الزاخرة بماء النار على وجه أرضه. وكرة القدم هي معركته النبيلة التي خاضها بعيدًا عن السياسة، متحررًا من الولاءات والأجندات. فرحته بخروجه غير مهزوم أمام إيران هي فوز أخلاقي وانتصار على السياسة التي تمارسها الأنظمة، منفصلة عن شعوبها بعيدًا عن المنظومات والقيم. كان يوجد نبض هامس لو أصخنا السمع إليه، نبض الشعب على حقيقته، الشعب السوري المنتمي إلى سوريته فقط، حتى لو كانت هناك ثلة من الغوغائيين الذين يستثمرون في الفرح والحزن، وفي السلم والحرب، فهم لم يوفروا الرصاص الذي هو الدليل على انتمائهم إلى المرحلة.

الغالبية من الشعب السوري كانت مبتهجًة بنتيجة المباراة، واللبيب من يلتقط النبض، نبض الحقيقة التي انبثقت كمارد من قمقمه. في هذا الفعل عمل صالح بمعايير الحق والأخلاق الإنسانية، يجدر بالـ “المثقفين” ألاّ يشككوا به، ويبتعدوا عن زرع الريبة به، في نفوس الناس المبتهجين. من هذه الحقائق والالتماعات الصغيرة، يمكن إعادة الحياة إلى هذا الشعب الجدير بالوجود.

العربي الجديد

لأنني سورية… سأفقأ عينيك برأيي/ هنادي الخطيب

«فريق كرة القدم للسوريين، وليس لنظام/ معارضة، كما خيول الريح، وكما غزلان البادية، لا تمنحوا انتصاره أو خسارته لأحد، لا تفقأ عينك (جكارة) بأنفك. لا تنتهك أمك جكارة بأبيك. قرفتونا المعارضة» (اقتباس من صفحة الصحافي السوري نبيل الملحم).

«وقفنا مع هاد الفريق السوري لأنو كما وضحت سابقاً، هاد حلم بلد مو حلم نظام ولا سلطة ولا رئيس بيجي وبيروح غيره» (اقتباس من صفحة المخرج السوري جمال داوود).

«ليس ثمة سياسة وليس ثمة رياضة في سورية الأسد أساساً حتى يتم الفصل بينهما»، (اقتباس من مقال للصحافي السوري ملاذ الزعبي).

حافظ الأسد «جونيور» وجه رسالة إلى الفريق «السوري» وتمنى له النجاح والفوز.

الملحم وداود والزعبي يحملون موقفاً واضحاً ضد النظام، أما حافظ جونيور فلا داعي للكلام عن موقفه من كرسي والده ونظامه.

يمكنني الآن أن أملأ صفحات باقتباسات تحمل ما يزيد على قاموس ضخم مخصص للشتائم، شتائم متطايرة من طرفي نزاع، لكن الطرفين هذه المرة في سورية ليسا «مؤيداً للنظام ومعارضاً له»، الشتائم اليوم بين متقبل لفكرة أن فريق كرة القدم الذي لعب مع قطر ومع إيران يحمل اسم «سورية»، وآخر يؤمن أن الفريق يحمل اسم «بشار الأسد»، ويشترك الطرفان بأنهما معارضان للنظام، ويختلفان بكل التفاصيل الأخرى، وما بين الاختلاف والاتفاق اعتمدت الشتائم ولغة التخوين.

سورية المعارضة اليوم: إما إنك توافقني فأنت وطني، وإما إنك تخالفني فأنت خائن وابن ستين… وملء الفراغ بعد كلمة «ستين» هو أسهل أحجية يقوم بها الطرفان.

كمعارَضة، ماتت أحلامنا واحداً تلو الآخر، فلا استطعنا تكوين فريق كرة قدم (ربما يحمل اسم «الحر»)، نتبناه وندافع عنه وننتظر انتصاره، والسبب بديهي، الإخفاقات الهائلة للمعارضة السياسية.

الإخفاقات التي بدأت مع فقدانها كرسي سورية في الجامعة العربية بعد أن حصلنا عليه في واحدة من السنوات، وبالطبع لا نتحمل «كشعب» كامل مسؤولية هذا الإخفاق وإنما تتحمله بكليته المعارضة السياسية الفاشلة، التي فرضت نفسها علينا، وأجبرونا بها.

لا تتفاجأوا، فذكر المعارضة في حديث عن كرة القدم من صلب الموضوع، معارضة سارت من إخفاق إلى آخر، من كرسي بالجامعة العربية، إلى إقصاء حتى من حفلات عشاء الجامعة العربية، من إعلان سفارات وجوازات سفر للسوريين الرافضين تمثيلية السفارة السورية، إلى سجن أو احتجاز السوريين الذين صدقوا كذبة جواز سفر الائتلاف؛ بالمحصلة اضطر كل السوريين المطرودين من سورية التي ما زالت تنزف، للذهاب إلى سفارات النظام السوري، بابتسامات وبضع مئات من الدولارات لخزينة بشار، لكن لم يخونهم أحد، لأن الجميع بحاجة لجواز سفر؛ والأهم امتلأت الحسابات البنكية لمعارضين لا نعرف من هم. فقد سنّ قادةُ ومشاهيرُ معارضتِنا سُنّةَ تخوينِ من يكفرهم، وسبه وشتمه، والتنقيب في أصله وفصله؛ فهل نلوم شعباً هرب من طاغية دموي إلى قادة سياسيين لا يعرفون سوى شعر المديح أو الذم؟

هل سألنا أنفسنا لماذا رفع عمر السومة علم الثورة في الملعب ذات يوم، ولماذا أعلن انتماءه لمجتمع معارضي النظام «مع ملاحظة أنه لم يكن مضطراً»، ولماذا رفع اليوم علم النظام؟ هل حاولت المعارضة العمل على أي نشاط مدني حقيقي ليكون فريق كرة القدم الحر مشروعاً قابلاً للتنفيذ ولو بعد حين؟ ربما لو أن فكرة كهذه كانت موجودة ولو تأخر تنفيذها لاستقطبت الثورة والمعارضة معظم لاعبي الفريق السوري الحامل العلم الأحمر اليوم. حلم آخر لم يولد لكنه مات.

المعضلة هي معضلة أخلاقية، وليست كما علمونا أن نروي، بعد آلاف السنين من حكم الفرد للبشرية، أن المشكلة بأخلاق العامة، المنهج الأخلاقي يأتي من فوق، من طبقة السياسيين والنخبة والمشاهير وينتشر في الشارع وليس العكس.

معضلة أخلاقية، لا تبدأ بشتم كل من قال إنه يشجع المنتخب السوري، ولا تنتهي بشتم كل من تمنى الموت والخسارة لمنتخب بشار الأسد، نحن لا نطلب ملائكة في معارضتنا وإعلامنا وفايسبوكنا، بل نطلب حداً أدنى من الأخلاقية يحمي أطفال سورية من هذا الغثاء. أنا الأم الآن لن أسمح لابنتي أن تدخل الفايسبوك والإعلام السوري، كي لا ترى ماذا يقول بعضهم لبعض، لكن إلى متى؟ فعندما نلوم المعارضة لا يعني فقط من ترأس وتمسأل في جماعاتها، بل للأسف كتائب من «الناشطين» ممن لا يعرفون سوى الشتم تحت حجة «بدي فش خلقي، وأنا كتبت +18».

إن قرأت ما كتب الملحم وداود «كأمثلة فقط» واقتنعت بكلامهما، يصفعني كلام حافظ جونيور، ويرجعني كيلومترات إلى الوراء، وإن قلت إن هذا الفريق يحمل اسم بلدي، تأتيني الشتائم من كل حدب وصوب.

وإن وجدت رأي الزعبي والكثيرين الكثيرين ممن يجرمون الفصل بين الرياضة والسياسة، منطقياً، فلأن الأدلة كثيرة، والشهداء أكثر، والحرمان أكثر وأكثر، والظلم يجعلني أميل لرأي تلك الأكثرية.

نستطيع أن نجيب عن سؤال أكثر من معقد «ما هو النظام السوري؟»، «من هو هذا النظام؟»، هل صعدنا إلى الشجرة وكسرنا السلم الذي استخدمناه للصعود؟ أم كما يبدو أنهم خطفونا من الشجرة إلى حفرة لا نرى قرارها ولا ضوءَ أعلاها؟ كيف سنتعامل وبعيداً من لغة الشتم والتخوين يوماً ما؟ هل يستوي السومة والخطيب والساروت وقويدر؟ هل ستسمح لي كسوري ألا أفصل بين السياسة والرياضة، أم أنك ستشهر مسدسك في وجهي، وإن سمحت لي فهل سأقبل أنا أن تشجع فريقاً يهدي فوزه للأسد؟

معضلة أخلاقية لا بوادر لحلها اليوم ولا غداً، ونبقى بين كاره ومحب لفريق كرة قدم، غائبين عن قضيتنا الاساسية، سورية الأمس واليوم وغداً، خصوصاً مع إعدام أحلام واحداً تلو الآخر.

الحياة

منتخب الوطن أم منتخب النظام؟/ ماهر سمعان

يثير السجال الذي يجري بين السوريين اليوم على خلفية الموقف من منتخب الوطن أسئلة كثيرة، تضاف إلى الأسئلة التي لا تزال المسألة السورية تطلقها يوما بعد آخر، منها: هل هذا المنتخب هو منتخب سورية أم منتخب النظام؟ هل تشجيع المنتخب السوري هو تشجيع للنظام؟ وهل يمكن الفصل حقا بين النظام والمنتخب، خصوصا أن لاعبي الأخير يحملون صورة الدكتاتور؟

أولا، من المعيب، كما يبدو لي اختزال المنتخب السوري أو أي مؤسسة أو نشاط سوري بالنظام، فأي نشاط يقام هنا يبقى نشاطا سوريا، ويبقى محسوبا على اسم سورية الوطن، لا النظام. فالمنتخب من كل الأطياف السورية، فينبغي التعامل معه باعتباره سوريا، وليس مجرد أداة لهذا الطرف أو ذاك، لأن النصر سيبقى لسورية، فبعد مائة عام لن يقال إن الأسد حاز هذا النصر أو ذاك، بل سيقال إن سورية هي من انتصرت.

ثانيا: ندرك جيدا أن الأنظمة المستبدة تعمل على استغلال كل شيء لصالحها، فالنظام لا يستغل الرياضة فقط، بل هو يستغل كل ما يمكن استغلاله. هذا بديهي، وكلنا نعرف أنه يستغل حتى المعارضة التي لم تسلم من تخوين معارضات أخرى، الأمر الذي يعني أنه ليس ذنب الرياضة إن كان النظام سيستغلها. هنا تبقى مسألة رفع صور الدكتاتور أو وضعها على قمصان المنتخب، وهو أمر مربك حقا، ولكن ثمّة سؤال: هل يستطيع أحد من لاعبي الداخل أن يرفض ذلك حال طلب النظام؟ هنا قد يقول بعضهم إن الانسحاب أشرف وأفضل، لنكون أمام سؤال آخر: ألا يعني ذلك القول إننا نطلب من الذين يحبون الرياضة أن يتوقفوا عن ممارسة كل شيء إلى حين انتصار الثورة؟ وأليس هذا خطابا عدميا في نهاية المطاف؟

ثالثا: من المعيب اعتبار أن كل مشجع للمنتخب غير وطني، وخائن لدماء الشهداء والرياضيين. ومن المعيب أيضا اعتبار أن كل من لا يشجع المنتخب غير وطني أيضا. الأمر متروك للحريات الشخصية والرؤى الشخصية وطريقة النظر إلى الأمور، شرط عدم تخوين أي طرف للأخر، ناهيك عن أنه من حق الناس البسطاء التي تعبت من الحرب أن تجد منافذ فرح لها، وأن تفرح لاسم سورية، من دون أن تكون بذلك مع الدكتاتور أبدا؟

العربي الجديد