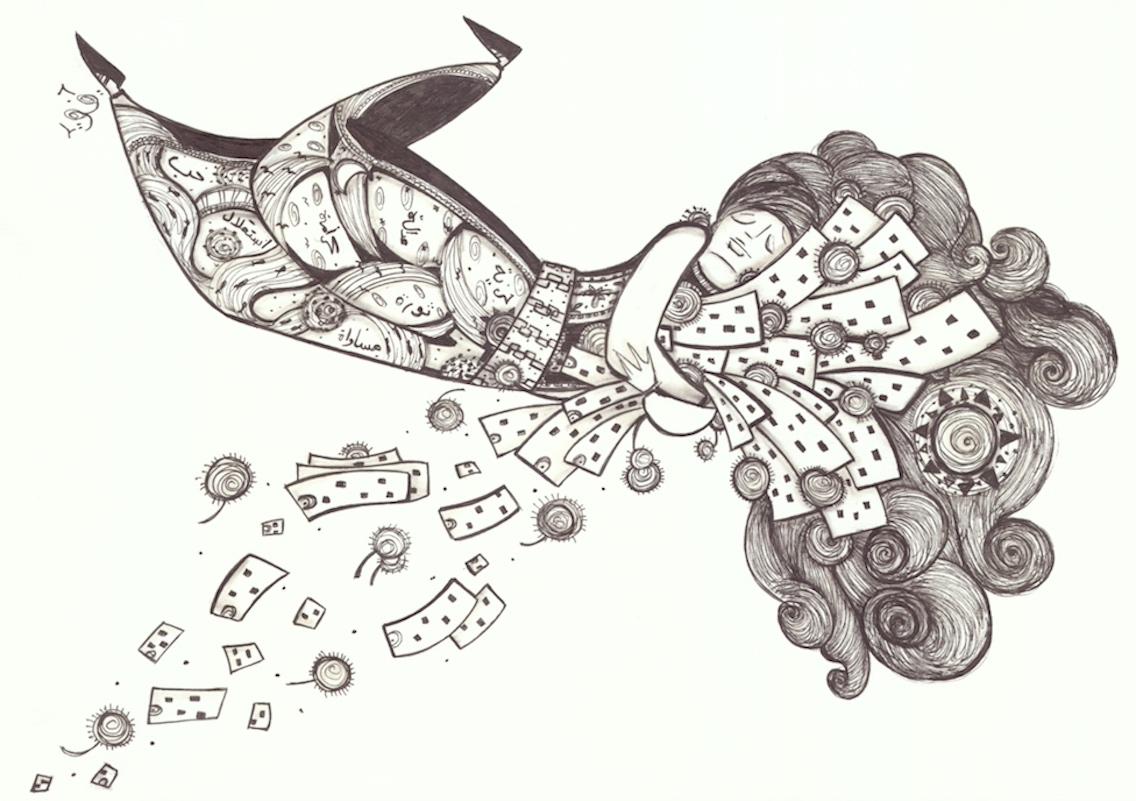

أمهات المقابر/ ابرهيم الزيدي

لم يعد النوم بيت الفقراء السوريين؛ لقد استبدلوه بالموت، وتركوا البيوت لنحيب أمهاتهم. البعض لا يزال يتحدث عنه، كما يتحدث الكتّاب عن الأخطاء المطبعية. لا يمكن أن يكون الاعتراف بالخطأ فضيلة، إذا أودى بحياة الأبرياء، إذ لا توجد طريقة مشرّفة للقتل، والأخطاء غير القابلة للتصحيح هي كوارث، ومآس، فما بالك بالأخطاء التي أخذت في طريقها أرواح الناس؟! لا شك أنها ليست أخطاء، ولا يمكن أن تكون كذلك. هي أفعال وحشية، إجرامية، ومن قاموا بها هم قتلة. قتلة فقط، ولا يستحقون أي صفة إنسانية، مهما كانت ذرائعهم، ومعتقداتهم.

اتصلت بصديقي أحمد، أريد الإطمئنان على والدته، التي كانت أمّاً لنا كلنا. قلت له أعطني خالتي أم أحمد، أريد أن أسلّم عليها. فقال: منذ أن استشهد أخي علي، وهي مقيمة في المقبرة. إنها تموت عليه “بالتقسيط المريع”.

في بيروت سألتُ الخالة أم سالم، التي قدمت مع عائلتها من ريف دمشق، وتوزع دعواتها عليّ كلما رأتني، ما الذي تفتقدينه في سوريا، ويحزنك؟ تنهدت وفركت عينيها بأصابع إحدى يديها، وقالت والعبرة تخنق حرفا، وتفرج عن حرف، في كلماتها القليلة: بنفسي أزور قبر سالم. وأجهشت.

هل من المعقول أن نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها أن نزور قبور أولادنا. كيف يمكنني أن أوثق هذا الموقف؟ وهل يمكن أي صحافي، مهما بلغ من الدربة والممارسة، أن يستطيع توثيق رغبة أم بزيارة قبر ابنها؟ بأي لغة يمكن أن يكتب تلك الرغبة؟ غادرتها مخنوقا بعبرتي، لا بل بكيت علناً، بعدما خانني البكاء سراً. يقول فنسنت فان غوغ: ما أردت التعبير عنه، ليس شيئاً وجدانياً، أو كآبة، لكنه لوعة عميقة. واللوعة لمن يريد أن يعرفها في حقيقتها، عليه أن يزور مخيمات اللاجئين السوريين في القطاع الأوسط، في لبنان، منطقة بر الياس، حيث يوجد ما يزيد على العشرين ألف لاجئ، يتوزعون على 35 مخيما عشوائيا. هناك، هناك فقط، يمكنك أن تلتقي بأم أحمد (خمسون عاماً)، وتشم رائحة “الغرغرينا” التي تفوح من ساقها المصابة. منذ أربعة أشهر تنتظر أم أحمد أن تتولى جهة ما إسعافها ونقلها إلى مشفى، يتكرم عليها بقطع ساقها! هناك، يمكنك أن تلتقي بأسرة مؤلفة من أب مصاب بلوثة عقلية، وأم مصابة بمتلازمة البحر الأبيض المتوسط (متلازمة كروموزوم اكس) وابنة 9 سنوات، يعيلهم طفل في الحادية عشرة، مصاب بالتقزم الغذائي، يتقاضى راتبا شهريا 150000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل مئة دولار أميركي. هناك فقط تستوقفك أم حسين، لتسألك: هل المنظمات الدولية تشحذ لنا؟ أم أنها تشحذ علينا؟! اقتادني الشاب مروان الذي رافقني في رحلتي إلى تلك المخيمات، إلى خيمة. قال: ضروري نسلم عالحجة. دخلنا خيمة الحجة التي استحيت أن أسألها عن اسمها، يحيط بنا أطفال المخيم، فهبّت لملاقاتنا، واحتضنتنا، وقبلتنا بلهفة أم حقيقية، وأصرت أن نجلس ونشرب معها الشاي. جلسنا على بقية حصير متهالكة كحال الخيمة، ولم يكن من أحد سوى الحجة. سألت مروان إن كانت وحدها هنا، فقال: نعم، هي من حلب، وقد جاءت وحدها، وعرفنا في ما بعد أنها فقدت كل عائلتها هناك. هي كما رأيتها، ترى في الجميع أبناءها. شربنا الشاي، ولم يهدأ لسان الحجة، وهي تلهج لنا بالدعاء، وتبكي. حاولت جاهدا أن أقول لها أي شيء، فلم أجد بين كل ما أعرفه من كلمات، ما يليق بحزنها، فبقيت واجما، أفرك يدي، كعادتي في المواقف المربكة. ودعتنا كما استقبلتنا. في الخيمة المجاورة مجموعة نسوة يتناهى إلينا صوت نحيبهن، كأنهن يهدئن من روع إحداهن. قلت لمرافقي، دعنا نستطلع الخبر، فاقتربنا منهن، وعلمنا أن العائلة التي تسكن في تلك الخيمة، حمصية، قادمة من منطقة الوعر، جاءت وقد تخلف أحد الأبناء عن الحضور مع العائلة، لأنه لم يكن موجودا، وكان باقي أفراد الأسرة يعلمون أنه قتل، ولم يخبروا الأم بمقتله، وكل يوم كانوا يتذرعون لها بالحجج، واليوم صباحا قرروا أن يخبروها الحقيقة لأنهم تعبوا من اختلاق الذرائع لغيابه ، ولأنهم أيضا كانوا في وسط اجتماعي كل عائلاته منكوبة، فاعتقدوا أن المصيبة عامة، وهذا سيخفف من وطأة الخبر على نفس الأم. وكان من الصعب جدا عليَّ أن أدخل إلى حرم فجيعتها، فسألت مروان إن كان يعرف زوجها، أريد التحدث إليه، فكان لي ذلك. سلمت عليه، وأخذت بخاطره، كما يقولون. جلسنا حيث بقيت لفترة أبحث عن كلمات تصلح مدخلا لحوار حول الأم بالذات، فسألته لم أخفيتم عنها الخبر، وفجعتموها به الآن؟ قال: أنت لا تعرفها. في اليوم ألف مرة تسألنا عنه، ووصلت إلى مرحلة صارت كلما سمعت أن أحدا جاء من حمص، ذهبت إليه لتسأله عن المرحوم، سواء كان من الوعر أم من غيرها. تصور، قال لي: البارحة سمعت ليلا أن ثمة عائلة حمصية جاءت إلى طرابلس، وإذ بها تريدني أن آخذها ليلا إلى طرابلس، لتسألهم عنه، من دون أن تعرف إن كانت تلك العائلة القادمة من حمص، تعرفه أم لا.

بقيت أسوّف بها حتى الصباح، “فطقّت مرارتي” ولم أتمالك نفسي فأخبرتها الحقيقة. فتواريت خلف لا إله إلا الله. وانسحبت من تلك الجلسة، موقنا أن الموت لا يخجل، وكذلك القتلة، ولهذا يقول محمود درويش: وأعشق عمري لأني، إذا متُّ، أخجل من دمع أمي.

النهار