المسيحيون العرب والمظالم/ حسين العودات

أودّ الإشارة في البدء إلى أن الدين الإسلامي بريء من المظالم التي لحقت بالمسيحيين العرب خلال الأربعة عشر قرناً الماضية وحتى الآن، فقد اعترف الإسلام بالدين المسيحي باعتباره ديناً سماوياً (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ) ((المائدة/82)). ورأى أن (مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) ((المائدة/75)) وأمر بمحاورتهم لا مقاتلتهم (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) ((العنكبوت/46)). وطالب المسلم أن (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) ((النحل/125)).

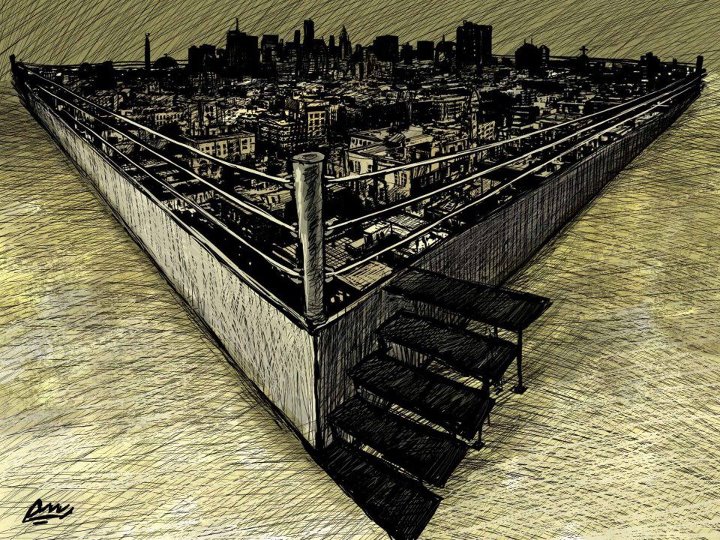

وفي ضوء ذلك، فإن المظالم التي لحقت بالمسيحيين العرب هي ليست من جوهر الدين ولا تعليمات دينية وإنما خيار بشري، سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، وكان دائماً يُعطى لبوساً دينياً ليكتسب الشرعية، ومازال الأمر كذلك منذ مجيء الإسلام حتى عصرنا. ولم تعط الدولة العربية الإسلامية للمسيحيين حقوقاً كاملة كالمسلمين، فلم يكن لهم الحق مثلاً بالاشتراك في اختيار الخليفة (رئيس الدولة) ولا أن يكون أحدهم وزير تفويض (الوزارات السيادية) أو مسؤولاً عن القضاء أو مديراً لبيت المال أو والياً لولاية. وأشير هنا إلى أن المسيحيين العرب، برغم تجذّرهم تاريخياً وجغرافياً في الجزيرة وفي بلاد الشام سواء في اليمن أم نجران أم جنوب سورية والعراق (المناذرة والغساسنة) أم قبائل الحجاز (بنو تغلب) وقبائل بين النهرين والبادية السورية (بكر وربيعة وتنوخ)، لم ينالوا قط المساواة الكاملة مع المسلمين امتثالاً لرغبة الحكام والطبقات الاجتماعية العليا والفقهاء، إلا أنهم لاقوا معاملة حسنة في مراحل التاريخ المختلفة كانت تقترب أحياناً من المساواة، وقد تحقق التعايش النسبي في بعض البلدان العربية وفي بعض مراحل التاريخ بسبب سكوت المسيحيين على المظالم وتحمّلها وعدم إمكانهم المطالبة بحقوقهم، وهذا ما سُمّي بالتعايش، وهو في الواقع تعايش إلزامي، وتعايش ضعيف مع قوي.

كانت أولى المظالم أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، الذي رأى أن الإسلام دين العرب وأيديولوجيتهم التي سوف توحّدهم وتتيح لهم بناء دولة وتوحيد القبائل ومضاهاة الأمم الأخرى. ولذلك رغب أن يتحوّل جميع العرب إلى مسلمين بمن فيهم المسيحيون، فأمر زياد بن جوير مثلاً كما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف (… أن أغلظ على نصارى بني تغلب، لأنهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب علّهم يُسلمون). وقد استبدل الجزية على بني تغلب وفرض بدلها صدقة مضاعفة، وقد هجّر عمر المسيحيين العرب من الجزيرة مستنداً إلى حديث ضعيف يقول (لا يجتمع دينان في الجزيرة). وهذا الحديث مخالف لجميع المعاهدات التي وقعها النبي مع المسيحيين، كما أنه لم يُهجّر مسيحيٌّ في عهده ولم يُهجر أحدٌ أيضاً في عهد أبي بكر، ويقول ابن هشام إن هذا الحديث لم يسمع به عمر من النبي، وإنما نقل إليه على لسان رجل. وربما كان تهجيرهم ضغوطاً من عمر الذي كان يعتقد ضرورة أن يتحول جميع العرب إلى مسلمين لبناء الدولة. إلا أنه مقابل تهجيرهم، أمر الولاة أن يعطوهم أملاكاً تساوي أملاكهم التي تركوها، وأن يُعفوهم سنتين من الجزية.

وقعت المظلمة الثانية أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز (717 – 720م)، وكان مشهوراً بورعه وعدله، لكنه قرّر طرد المسيحيين من وظائف الدولة، وشدّد عليهم في كل مجال، وضم الكنائس إلى المساجد أو حوّلها لمساجد، وحرم على المسيحيين تقلّد مناصب الدولة، ولبس العمائم، وألزمهم بجزّ نواصيهم، وبأن يرتدوا ملابس خاصة، وأن يشدوا أوساطهم بأحزمة من جلد، ويركبوا مطاياهم من دون سرج، ثم منعهم من بناء الكنائس ورفع أصواتهم في الصلاة. لكن عمر بن عبد العزيز تراجع عن إجراءاته هذه وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبلها.

أما المظلمة الثالثة فحصلت أيام الخليفة العباسي المتوكل على الله (847 م.) وهو مشهور بأنه أوقع المظالم بالمسلمين أيضاً، وذلك نتيجة رأي شخصي للمتوكل وهوى في نفسه، فأمر (بحسب الطبري) بإلباسهم «الغل، وأن لا يظهروا في شعانينهم صليباً، وحرم قراءة الصلوات في الشوارع وأمر بتسوية قبورهم بالأرض، وأن يعلّقوا على أبواب دورهم صور شياطين، ونهاهم عن إشعال النار في الطرقات، وحدد لهم علائم في لباســــهم، وقص شــــعورهم، ولم يحترم ملكياتهم ولا كنائسهم ولا أملاكهم، وتدخــــل في تسمية أولادهم، وأساء معاملــــتهم، ونهى عن تعليمهم، ومنع الاحتــــفالات بالأعياد المسيحية خارج البيوت»، لكنه تراجع في ما بعد عن قراراته وأوامره، وأعاد للمسيحيين مثل ما كانوا عليه قبلها.

كانت المظلمة الرابعة أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي (985 -1021م) الذي كان يقوم بتصرفات غريبة، فأمر المسيحيين كما يقول المقريزي (بشد الزنار ولبس الغيار، وأن تُعلّق في أعناقهم الصلبان، وحدد طول الصليب ووزنه، ومنعهم من ركوب الخيل، وجعله يقتصر على الحمير والبغال بسروج خشبية، وأن يلبسوا سيوراً سوداء بغير حلية، ولا يستخدموا مسلماً ولا يشتروا عبداً ولا أمة، وهدم عدداً من الكنائس وباع محتوياتها) مع أن أمّه كانت مسيحية وربما أخته كذلك بالإضافة إلى أطبائه، لكنه بدوره تراجع وأعاد الأمور كالسابق وبنى بدلاً من الكنائس المهدمة.

حدثت المظلمة الخامسة في القرن التاسع عشر، فقد انتقلت الحروب الأهلية اللبنانية إلى مذابح للمسيحيين في دمشق، وفُرضت عليهم إجراءات مشابهة لإجراءات الحملات السابقة، وقد بذل الأمير عبد القادر الجزائري جهوداً استثنائية لحمايتهم، كما أنجدهم سكان حي الميدان الدمشقي، وخاصة آل المهايني، وأسكنوهم بين ظهرانيهم، واستمرّوا يسكنون هذا الحي حتى أيامنا (منهم ميشيل عفلق ابن الميدان).

أما المظلمة المعاصرة فهي الأشدّ والأقسى والأكثر عنفاً وهمجية ودموية، وهي الحملات التي يقوم بها تنظيم «داعش» ضد المسيحيين في العراق وفي سوريا، كما تدعو لها المنظمات المتطرفة، وتتمثل بقتل المسيحيين وسبي نسائهم وبيعهن كما كانت الحال قديماً في أسواق النخاسة، وتدمير بيوتهم، وترحيلهم من قراهم وأحيائهم ومـــدنهم، وتشريدهم بعد تجريدهم من كل شيء، وكانت منظمات الإسلام السياسي قد هيأت المناخ لذلك خلال عشرات السنين السابقة.

إنّ ما وصلت إليه المجتمعات العربية المعاصرة وتلوثها بالمذهبية والطائفية إنما هو نتيجة حتمية لأفكار منظمات الإسلام السياسي وتسييس الدين والتفسير المتخلّف له، وتراكم سخافات بعض الفقهاء وتأويلاتهم وفتاواهم، واختلاط فلسفة الدين السماوية مع تعليماته في ثقافتهم، وتداخل الرئيسي وهو صحيح الدين وجوهره بالثانوي وهو ممارسات الحياة اليومية، وقد شهدنا في أيامنا من يفتي أن الأرض مسطحة وليست كروية وأن كل ما يُقال عن كرويتها كذب وتزوير وافتئات على الدين، كما شهدنا قبل شهر أحد الفقهاء أفتى بأن فرق شعر الرأس أكثر من مرتين في اليوم حرام. وهكذا قرر مثل هؤلاء أن المسيحيين غير المسلمين في الوطن الواحد، ولم يسمع هؤلاء الفقهاء ولا سلاطينهم أيضاً بالدولة الحديثة وبأساسَي المواطنة الرئيسيين أي المساواة والشراكة، وبأن المرجعية الرئيس هي مرجعية المواطنة، وأن الدين ليس علماً وأنه شأن شخصي لا اجتماعي ولا سياسي، وأن الشعب هو الذي يقرر مصيره، وأخيراً أن الله خلق الإنسان وأعطاه الحرية وحمّله المسؤولية وقضى بمحاسبته يوم القيامة، ولم يحدد شكل الدولة، وهيكليتها، أو أمر بأن لا تتحوّل شروط التطور وظروفه ولا تتبدّل. وتـــناسى أهل الفقه والفــــتوى أن النبي قال «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»، وأن القرآن أشار عشرات المرات إلى ضرورة استعمال العقل كي يــــدرك الإنسان مسؤوليته في إطار حريته. وفي الخلاصة شوّه الإسلام السياسي والمتأسلمين حاضر الأمة وشروط عيشها واستلب عقول الناس واستخفّ بهم.

على أي حال، إن الموقف من المسيحيين ومساواتهم والتعايش بين الأديان والطوائف هي ليست قضية دينية إنما قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وإن مصالح البشر هي التي تؤثر عليها وتحدّدها لا تعليمات الدين ولا فلسفته، فالدين دين وليس نظام حكم أو ضابطاً لشؤون المجتمع.

السفير