الموقف التركي من الازمة السورية –مقالات مختارة-

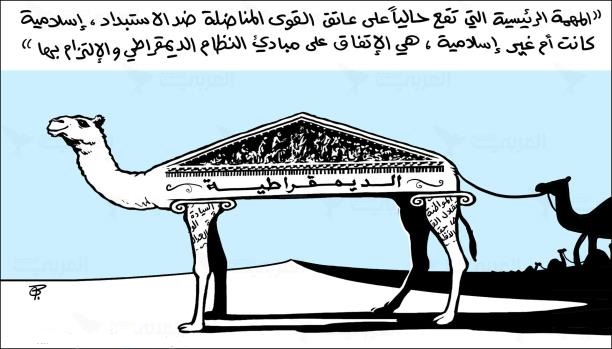

السياسة الخارجية التركية بين الواقعية والإيديولوجيا/ بكر صدقي

شكّلت الزيارات الثلاث التي قام بها إلى أنقرة، على التوالي، كل من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرصةً لتقيّيم السياسة الخارجية التركية المثيرة للجدل في الداخل والخارج. أشار الكثير من المراقبين إلى تلك المفارقة الغريبة بين ثورة غضب أردوغان ضد سياسة الإدارة الأميركية تجاه المشكلة السورية، وقد عبّر عنها في اليوم التالي لرحيل ضيفه الأميركي، والجو الودي الذي أحاط بزيارة الرئيس الروسي على رغم أنه أحد أهم الداعمين لنظام الأسد الكيماوي في دمشق، فضلاً عن الخلاف المعلن بينهما على الوضع في أوكرايينا.

وإذا كانت المصالح الاقتصادية بين أنقرة وموسكو ارتفعت فوق خلافاتهما السياسية وغطت عليها، فالخلاف التركي مع واشنطن بخصوص سياسة الأخيرة في سوريا ظل عارياً بلا أي غطاء. هذا يعني، بكلمات أخرى، أن السياسة الواقعية والبراغماتية هي الرائز في علاقات تركيا مع جارها الشمالي، مقابل سياسة أكثر أيديولوجية في علاقتها مع حليفتها الولايات المتحدة.

وعموماً، يُحلل نقاد سياسة الحكومة التركية تجاه ثورات الربيع العربي، على أنها قائمة على تفضيلات إيديولوجية تتعلق بصعود الإسلام السياسي كبديل للأنظمة الدكتاتورية التي تم إسقاطها، أو تلك الآيلة للسقوط في بلدان الربيع العربي. وقد برز المثال المصري أكثر من غيره في تأييد هذا التحليل. فالحكومة التركية التي أيدت ثورة 25 يناير 2011 ونتائجها المتمثلة في صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم عبر العملية الانتخابية، تعاملت بخصومة شديدة مع انقلاب 3 تموز/يونيو 2013 العسكري، وواظبت على دفاعها عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي. بل إن رئيس الوزراء سابقاً ورئيس الجمهورية حالياً رجب طيب أردوغان، لم يفوت خطاباً جماهيرياً أو أي مناسبة علنية، إلا ورفع فيهما إشارة رابعة العدوية، ووجه انتقادات حادة إلى عبد الفتاح السيسي ونظامه الانقلابي.

وفي الأزمة السورية حاولت الحكومة التركية، في الأشهر الأولى للثورة الشعبية، أن تنصح صديقها السابق بشار الأسد بإجراء إصلاحات سياسية عميقة تجنباً للأسوأ. وإذ رفض الجزار السوري تلك النصائح ومضى في حربه على الشعب، انتقلت أنقرة إلى الصف الآخر تماماً وأصبح هدف تركيا المعلن هو إسقاط النظام. وقد فتحت أرضها أمام تدفق اللاجئين حتى وصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف، وأمام المعارضة السورية السياسية والعسكرية. وأصبحت اسطنبول المقر الدائم للمجلس الوطني السوري الذي يشكل الإخوان المسلمون عموده الفقري، ومن ثم الائتلاف الوطني الذي يشكل المجلس الوطني أحد أهم كتله.

مع صعود وزن تنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية وصولاً إلى إعلان دولة الخلافة الممتدة من الموصل إلى أطراف حلب، بدأت تركيا تواجه متاعب جديدة وضعتها بين خيارات غير مرغوبة جميعاً. ففي الوقت الذي تستمر فيه خلافاتها مع المحور السعودي-المصري بسبب موضوع الإخوان المسلمين، برز خلاف جديد لها مع حليفها الأميركي بخصوص الحرب التي يقودها الأخير ضد “داعش” في العراق وسوريا.

وجهت وسائل إعلام أميركية وأوروبية اتهامات كثيرة إلى أنقرة، بصدد دعمها اللوجستي المفترض للمنظمات الجهادية في سوريا، أو غض نظر السلطات التركية عن مرور الجهاديين عبر حدودها الطويلة مع سوريا. وإذا كانت تلك الاتهامات لم يتم اثباتها ببراهين ملموسة، فالهجوم الذي شنته قوات أبي بكر البغدادي، في العراق على الإقليم الكردستاني وفي سوريا على منطقة كوباني، وضع الحكومة التركية في موقف شديد الحرج. فعلى رغم كل الضغوط الأوروبية والأميركية والداخلية الكردية، وقفت الدبابات التركية على حدود كوباني في موقف المتفرج السلبي، بما عزز اتهامات المعارضة للحكومة بأنها تريد سقوط كوباني في يد قوات داعش، لأن من شأن ذلك إضعاف حزب الاتحاد الديموقراطي-،الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

الواقع أن المسألة الكردية الداخلية في تركيا طالما شكلت البوصلة السلبية لجوانب مهمة من السياسة الخارجية التركية. وعلى رغم أن الحكومة تفاوض، منذ سنتين وإلى اليوم، حزب العمال الكردستاني على حل سلمي للمسألة الكردية ينهي صراعاً مسلحاً عمره 30 سنة وكلف الطرفين أكثر من أربعين ألف قتيل، ما زال أردوغان وأركان حكمه يصفون الحزب الكردي بأنه منظمة إرهابية. بل انسحب هذا التوصيف على فرعه السوري أيضاً بمناسبة معركة كوباني، الأمر الذي أثار استياء أكراد تركيا، ودفعهم إلى سلسلة احتجاجات دامية قتل فيها أكثر من أربعين شخصاً قبل شهرين.

طفح كيل أردوغان من حليفه الأميركي، ليس فقط لأنه لا يستهدف قوات الأسد إلى جانب استهدافه لمواقع داعش، بل أكثر من ذلك لأن الطائرات الأميركية ألقت بالسلاح والعتاد إلى قوات الاتحاد الديموقراطي في كوباني، كما أرغمت واشنطن أنقرة على القبول بمرور قوات من بيشمركة إقليم كردستان إلى البلدة الكردية السورية المنكوبة عبر الأراضي التركية.

تباينت التحليلات بصدد زيارة كل من بايدن وبوتين إلى أنقرة بين الموالين للحكومة ومعارضيها، مقابل غياب التباينات حول زيارة بابا الفاتيكان. واعتبر الأولون الزيارات الثلاث بمثابة اعتراف دولي بالدور المفتاحي لتركيا في قضايا الإقليم، في حين ركزت المعارضة على الخلاف التركي–الأميركي إزاء الحرب على داعش والأزمة السورية، واعتبرت زيارة بوتين تعزيزاً لعزلة أنقرة في المجتمع الدولي بواسطة روسيا المعزولة أميركياً وأوروبياً بسبب الأزمة في أوكرايينا.

فقد فاجأ الزعيم الروسي العالم حين أعلن، من أنقرة، عن إلغاء مشروع خط الغاز المسمى “التيار الجنوبي” الذي كان من المفترض أن يمر تحت البحر الأسود إلى بلغاريا فأوروبا، متجاوزاً أوكرايينا. الأمر الذي قيَّمه الأوروبيون بوصفه هزيمة سياسية واقتصادية لروسيا أمام الغرب. فهذا المشروع الطموح الذي تقدر أرباحه بخمسين مليار دولار، كان من شأنه أن يزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في ميدان الطاقة. البديل الذي اتفق عليه بوتين وأردوغان هو مشروع خط أنابيب عبر الأراضي التركية يصل إلى حدود بلغاريا. ومن شأن تحقيقه أن يزيد من اعتماد تركيا على جارتها الشمالية، الأمر الذي يخشى معارضو الحكومة التركية أن تكون له آثار سياسية.

كثرت التكهنات، في الأسبوعين الأخيرين عن اتفاق وشيك بين أنقرة وواشنطن حول فتح قاعدة إنجرليك أمام استخدام الطائرات الأميركية، مقابل موافقة واشنطن على إقامة منطقة عازلة على الجانب السوري من الحدود. لكن الأخيرة نفت علناً حصول هذا الاتفاق.

لنا أن نتوقع مزيداً من تعمق الخلافات بين واشنطن وأنقرة، بل كذلك بينها وبين دول الخليج العربي، بعدما دخلت الطائرات الإيرانية علناً في الحرب الجوية على داعش في العراق، وبعد غارات طائرات نظام دمشق الكيماوي على مناطق الرقة ودير الزور الداخلة ضمن منطقة عمليات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

المدن

لقاء الطامحين: بوتين – أردوغان/ علي العبدالله

جاء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في لحظة سياسية شديدة الدقة والحساسية بالنسبة إليهما. فالرجلان في حاجة الى انجازات خارجية تخفف من حدة العزلة التي يواجهانها وتمنحهما فرصة للتحرك والمناورة لمواجهة العواصف السياسية الداخلية والخارجية.

بوتين وأردوغان متفقان ومختلفان في آن، جمعهما دخولهما في اشتباك سياسي ويدبلوماسي مع قوى داخلية وخارجية، وبخاصة مع الولايات المتحدة على خلفية سياستها في ملفات اقليمية ودولية تمس بمصالحهما الوطنية. فهما متفقان في تبني كل منهما مشروعاً سياسياً طموحاً هدفه كسب النفوذ عبر لعب دور في القضايا الاقليمية والدولية وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لتعزيز مكانتهما الاقليمية والدولية وأمنهما القومي. فبوتين مدفوع بنزوع قومي لإعادة الاعتبار لروسيا والثأر من مرحلة الضعف والاحتقار الغربي لها، تبنى مشروعاً من شقين: الأول، هو العمل على استعادة اراض في دول الجوار يعتبرها اراضي روسية، والثاني، هو العمل على اقامة اتحاد جمركي يضم دول الاتحاد السوفياتي السابق تحت اسم الاتحاد الأوراسي، كإطار موازٍ ومنافس للاتحاد الأوروبي تهيمن عليه روسيا، يمثل برأيه عالماً بديلاً قائماً على رفض القيم الغربية.

يستند هذا المشروع على استراتيجية هجومية بهدف فرض هيبة روسيا ودورها الإقليمي والدولي. لذا شكّل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم حالياً ست دول هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأرمينيا، وعمل على تعزيز وجودها العسكري في الساحة السوفياتية السابقة من خلال قواعد عسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرمينيا، وبدأ برفع الصوت ضد تمدد الحلف الاطلسي، بعد ان كان القادة الروس قد تقبلوا عمليات التوسع، حتى أنه هو نفسه عندما وصل إلى السلطة عام 2000 تحدث عن احتمال انضمام روسيا ذاتها إلى الحلف، باتجاه الشرق والذي قاد الى تفجّر الازمة الاوكرانية.

أردوغان من جهته يتبنى مشروعاً سياسياً طموحاً. فبعد ان باءت بالفشل محاولات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، تبنت النخبة السياسية التركية خيار تعزيز مكانة تركيا الاقليمية والدولية بالاتجاه شرقاً واستعادة علاقاتها التاريخية، لكنها انقسمت بين اتجاهين قومي يرى التوجه شرقاً وبعث الرابطة الطورانية وتوحيد العرق التركي الممتد من تركيا الى تركمانستان، واسلامي يرى التوجه شرقاً باتجاه العالم الاسلامي وبعث الدور التركي فيه. وقد دخل خيار الاتجاه شرقاً حيز التنفيذ حيث شهدت العلاقات التركية مع دول آسيا الوسطى، التي تنتمي الى العرق التركي، ايام حكومات ديميريل ويلماز وتشيلر، انفتاحاً وتطوراً كبيرين، وشهدت العلاقات التركية الاسلامية ايام حكومة اربكان القصيرة تعاوناً واسعاً بدأ بالانفتاح على ايران وتلاه تشكيل مجموعة الثماني الإسلامية، التي تضم إلى جانب تركيا أكبر سبع دول إسلامية: إيران، باكستان، إندونيسيا، مصر، نيجيريا، بنغلاديش وماليزيا. وقد تعزز هذا الاتجاه ايام أردوغان وتحت اسم لافت «العثمانية الجديدة» للتعبير عن الدور الذي يريده لتركيا: قيادة العالم الاسلامي لكن باعتماد القوة الناعمة.

لكن بوتين وأردوغان مختلفان حول ملفات سياسية اقليمية ودولية: سورية واوكرانيا خاصة. فالأول يعتبر اوكرانيا خطاً احمر لاعتبارات جغرافية سياسية وطموحات توسعية، فهي حجر زاوية الاتحاد الأوراسي، ولا معنى للاتحاد الأوراسي من دونها بسبب أهميتها الجيوستراتيجية الكبرى باعتبارها الممر السهلي لروسيا باتجاه أوروبا الغربية.

وكان زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس جيمي كارتر 1977- 1981 قد قال: «من دون أوكرانيا لن تكون روسيا دولة عظمى». فأوكرانيا، بالنسبة للرئيس الروسي، تقع في نطاق دبلوماسية «الجوار القريب» التي اعتمدتها بلاده منذ عهد القياصرة. وهذه الديبلوماسية اتخذت بعد الحرب العالمية الثانية شكلين بارزين: إما بسط الهيمنة بـ«الواسطة» على دول «الجوار القريب»، كما كان الحال مع أوكرانيا وما هو حالياً مع طاجيكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في منطقة القوقاز، أو تحييدها قسراً ومنع انضمامها إلى حلف الناتو، كما الحال مع فنلندا وبيلاروسيا. ذاك أن التحاق اوكرانيا بالاتحاد الأوروبي سيعني التزامها بعدد من المواثيق المشتركة، التي من بينها اتخاذ سياسات إقليمية ودولية تعارض مصالح موسكو، كما يرجّح أن تكون خطوتها التالية الانضمام إلى حلف الناتو، ما يعني إحكام تطويق روسيا عسكرياً، ونشر الصواريخ الغربية تحت نوافذ الكرملين مباشرة.

وبوتين يعتبر طبيعة الحل في سورية مؤشراً على موقف واشنطن من دور روسيا الدولي، فبقاء النظام السوري يعني انتصاره على واشنطن واحتفاظه بموطئ قدم على المتوسط بما في ذلك القاعدة البحرية في طرطوس والاستثمار في نفط وغاز البحر السوري واللبناني، في حين يعتبر أردوغان ان روسيا خرقت التوافق الدولي لما بعد انتهاء الحرب الباردة بتدخلها في اوكرانيا، وهذه سابقة غير مريحة لما قد يحصل مع دول أخرى من ضمنها دول في آسيا الوسطى التركية والاسلامية، ناهيك عن مسه بمصالح تركيا بتجاهله رأي تتار القرم في قضية انضمام الجزيرة اليها (كانت الجزيرة حتى 1856 جزءاً من السلطنة العثمانية). وهو يريد من الحل في سورية ان يمنحه نفوذاً فيها، وهذا غير ممكن ببقاء النظام. فسورية بوابته الى اسواق المشرق العربي، وخلال شهر العسل بين البلدين غدت سورية مدخله الى المنطقة الى حد البحث في تأسيس سوق مشتركة تضم تركيا وسورية ولبنان والاردن، وان يتجاوب «الحل» ذاك مع هواجسه الكردية بمنع أي تحرك يمنح الاكراد وضعاً خاصاً او كياناً مستقلاً.

هدف اللقاء سياسي بامتياز. فعلى رغم الوفد التجاري الكبير وعقد الدورة الخامسة للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بدءاً من زيادة التبادل التجاري بينهما من 33 مليار دولار عام 2014 الى 100 مليار دولار عام 2020، وزيادة كمية الغاز المصدر الى تركيا من 16 الى 19 مليار متر مكعب في السنة مع تخفيف وزنه، وتشجيع السياحة بينهما (زار تركيا هذا العام 5 مليون سائح روسي)…، فقد اجتمعا لتعظيم مكانة دولتيهما وتمكينها في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، ولإرسال رسالة الى واشنطن مفادها انهما غير معزولين ويمتلكان خيارات، وانها تخسر من عدم التعاطي ايجاباً مع مخاوفهما وهواجسهما وعدم الاستجابة لمطالبهما، إضافة الى تمتين العلاقات بسبب حاجتهما الى حلفاء ومناخ إقليمي ودولي مواتٍ لمشروعهما السياسي.

* كاتب سوري

الحياة

ارتباك وضع أنقرة إقليمياً بعد رهانها على “الإخوان”/ محمد سيد رصاص

اتجه مصطفى كمال أتاتورك بتركيا نحو الغرب بعد انحلال الدولة العثمانية. لعبت أنقرة دوراً رئيساً في مجهود المعسكر الغربي أثناء الحرب الباردة (1947 – 1989) ضد موسكو. مع انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه في الأسبوع الأخير من عام 1991 نشأ عالم جديد من الدول المستقلة عن موسكو ينتمي إلى الثقافة التركية يمتد من أذربيجان حتى كازاخستان عند الحدود الصينية، وهو ما جعل الرئيس التركي توركوت أوزال يطرح إنشاء رابطة تركية تمتد من بحر إيجة إلى حدود قرغيزيا وكازاكستان مع الصين حيث أقاليم صينية يسكن فيها الإويغور في الشمال الغربي وهم المنتمون إلى عالم الثقافة التركية. عندما تقلّد زعيم «حزب الرفاه» الإسلامي نجم الدين أربكان منصب رئيس الوزراء في حزيران (يونيو) 1996 طرح تصوراً جديداً للمرة الأولى منذ انهيار العثمانيين عام 1918 بأن المجال الجغرافي الحيوي لتركيا هو الجنوب العربي المسلم مع جنوبها الشرقي المسلم الإيراني. دمج تلميذه رجب طيب أردوغان مع وصول «حزب العدالة والتنمية» للسلطة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 بين تصورّي أوزال وأربكان، مع التخلّي عن نظرة أتاتورك بعدما رفض الاتحاد الأوروبي القبول بعضوية تركيا من خلال تصريحات المستشار الألماني هلموت كول ورئيس لجنة وضع «ميثاق ماستريخت» للاتحاد جيسكار ديستان تصف الاتحاد بأنه «نادٍ مسيحي».

كان الخلاف الذي مازال يشغل الأتراك في الربع قرن الماضي بين الخيارات الثلاثة، وهي تشمل اتجاهات أيديولوجية رئيسة: الأتاتوركيون، القوميون الطورانيون، والإسلاميون، تعبيراً عن حيرة وظيفية لبلد هو جسر بين آسيا وأوروبا، وجد نفسه بعد الانهيار السوفياتي يفقد وظيفته كجبهة جنوبية شرقية لحلف الأطلسي. ورأى أردوغان الحل في الجمع بين المجالات الثلاثة من خلال أن يكون رأس جسر للولايات المتحدة، من غير رضا الأوروبيين غالباً، ضد الروس في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وفي العالم العربي، ومع إيران وضدها. كانت الخدمات التركية لواشنطن غالباً اقتصادية ضد موسكو من خلال حرب أنابيب النفط والغاز التي وضعت فيها أنقرة نداً لموسكو عبر مشروع أنابيب يمتد من تركمانستان عبر بحر قزوين مروراً بأذربيجان وجورجيا حتى الشاطىء التركي للمتوسط كبديل عن أنابيب النفط والغاز الروسية، وقد كانت اصطفافات أنقرة ضدّ موسكو في أزمة ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا ثم في حرب آب (أغسطس) 2008 الروسية الجورجية تعبيراً سياسياً عن هذه الوقائع الاقتصادية. منذ خريف 2006 عندما وضعت كوندوليزا رايس رؤية لمنطقة الشرق الأوسط بوصفها ميداناً «للصراع بين المعتدلين والمتطرفين» كان أردوغان رأس حربة ضد طهران، وعندما حاد عن هذا الطريق في 17 أيار (مايو) 2010 عبر الاتفاق الثلاثي الإيراني التركي البرازيلي لحل الموضوع النووي الإيراني تمّ رفع الكرت الأصفر له للالتزام بقواعد اللعبة الأميركية عبر حادث السفينة مرمرة بعد أسبوعين من ذلك اليوم.

في «الربيع العربي» خلال 2011 كان رئيس الوزراء التركي بمثابة مقاول عند الأميركيين لترتيب وضع المنطقة لمصلحة واشنطن في مرحلة ما بعد سقوط رؤوس الأنظمة القائمة عبر الإتيان بـ «الإخوان المسلمين»، القريبين من نموذج أردوغان، إلى السلطة في تونس والقاهرة وللمشاركة بها في صنعاء وطرابلس الغرب والرباط، مع محاولة إشراكهم في السلطة في دمشق عبر ضغوط مارستها أنقرة بين نيسان (إبريل) 2011 وآب 2011 ثم من خلال «المجلس الوطني» المعلن في اسطنبول في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 لإيصالهم إلى السلطة في دمشق على طراز ما أوصلت طهران بالتحالف مع واشنطن «حزب الدعوة» ليكون رأس حربتها في بغداد. عندما زار أردوغان في خريف2011 تونس وطرابلس الغرب والقاهرة تصرّف كأنه السلطان سليم بعد معركتَي مرج دابق والريدانية في عامَي 1516 و1517. كان ينقصه دخول دمشق التي كانت بوابة السلطان العثماني إلى كل المنطقة.

تكسّر «الربيع العربي» في دمشق. وبين خريف 2012 وربيع 2013، بعد محطّات (بنغازي) و (مالي) و (بوسطن)، تخلّت واشنطن عن الإسلاميين. منذ تنحّي أمير قطر في 25 حزيران 2013 وسقوط حكم «الإخوان المسلمين» في القاهرة في 3 تموز (يوليو) 2013 يعيش أردوغان في وضع الفاقد دور المحظي الأميركي الذي كانه منذ خريف 2006. ترافق هذا مع اضطرابات في إسطنبول في ذلك الصيف ثم بدأت بالتنامي معارضة لأردوغان «من داخل البيت الإسلامي» عبر أتباع فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذين امتدوا مع وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى مفاصل كبرى في القضاء وأجهزة الأمن والشرطة. منذ ربيع 2013 وبالذات مع اتفاقية موسكو بين كيري ولافروف 7 أيار 2013 كان واضحاً أن التلزيم الأميركي لأنقرة في الملف السوري قد سحب وأن واشنطن قد تولّته مباشرة مع موسكو وهو ما ظهرت ترجماته في اتفاقية الكيماوي السوري (14 أيلول – سبتمبر2013) وفي «جنيف 2» المنعقد في 22 كانون ثاني (يناير) 2014. كان سقوط (الإخوان المسلمين) من الحكم مع مرسي، وبعده في تونس، ومن المشاركة فيه في طرابلس الغرب وصنعاء، مترافقاً مع تقلقل وضع تركيا الإقليمي.

في معركة عين العرب، بدءاً من منتصف أيلول (ديسمبر) 2014، وضح مقدار هذا التقلقل: أنقرة تريد هزيمة الأكراد وانتصار «داعش» لكي تستغل ذلك من أجل إقامة منطقة عازلة على طول الحدود التركية السورية. واشنطن لا تريد ذلك وهي تقود تحالفاً دولياً – إقليمياً لمنع انتصار «داعش» ولهزيمتها. بسبب «داعش» ومن خلال استهدافها وجدت واشنطن وأنقرة نفسيهما في طرفي نقيض، فيما تقارب الأميركيون أكثر لهذا السبب مع الرياض ومع الرئيس السيسي ويحاولون التقارب مع بوتين، وقد وجدت العاصمة الأميركية مصلحتها في التقارب مع طهران في عموم المنطقة وبالذات في عراق ما بعد موصل 10 حزيران 2014. في أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أنقرة الشهر الماضي كانت التناقضات واضحة في مواضيع ثلاثة: الأولوية ضد «داعش» أم ضدّ النظام السوري؟ المنطقة العازلة، وفي موضوع الأكراد. كانت الزيارة فاشلة، وقد أطلق أردوغان بعدها تصريحات نارية ضد واشنطن.

على الأرجح أن مبادرة الرئيس الروسي في الأول من الشهر الجاري بإلغاء مشروع «ساوث ستريم»، وهو خط غاز روسي يمتد عبر البحر الأسود إلى بلغاريا ومنها إلى صربيا وهنغاريا والنمسا وصولاً إلى أوروبا واستبداله بخط يمتد إلى تركيا ثم اليونان وإيطاليا عبر بحرّي إيجه والأدرياتيكي وصولاً إلى أوروبا، محاولة من بوتين للاصطياد في المياه العكرة الأميركية التركية ولطي صفحة ربع قرن من حرب الأنابيب بين موسكو وأنقرة عبر احتواء إرضائي للأخيرة لإبعادها عن واشنطن، وفي الوقت نفسه لمنع هاجس يؤرّق موسكو وهو استبدال الغاز الروسي لأوروبا بغاز إيراني (مع غاز بحر قزوين) عبر تركيا في مرحلة مابعد عقد الاتفاق الأميركي- الإيراني حول الملف النووي. تماماً كما كان هناك هاجس روسي طوال الأزمة السورية من أن أحد الأهداف هو استبدال الغاز الروسي بآخر قطري عبر سورية وتركيا إلى أوروبا: في الإطار نفسه تأتي التودّدات الإيرانية إلى تركيا من أجل استغلال الضعف التركي الراهن في اللوحة الإقليمية القائمة لكسبها أيضاً واستخدامها كورقة في المساومات الكبرى المقبلة حول إقليم الشرق الأوسط التي من المرجّح أن يكون مداها الزمني مسقوفاً في 30 حزيران 2015 الذي تمّ تحديده كموعد لانتهاء المفاوضات بين إيران و (مجموعة 5+1).

* كاتب سوري

الحياة

بوتين وأردوغان .. تثبيت المواقف بشأن سورية/ خورشيد دلي

ماذا يريد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان؟ وماذا يريد أردوغان من بوتين؟ سؤالان هما سؤال واحد، يطرح بقوة مع زيارة بوتين إلى تركيا. ربما الجواب معروف للجميع، بوتين يريد من أردوغان تغيير سياسته تجاه الأزمة السورية، فيما يريد أردوغان الشيء نفسه من بوتين. ولكن، كل طرف بالاتجاه الذي يريده، ما يبدو غير ممكن في ظل الاختلاف الاستراتيجي في سياسة البلدين تجاه الأزمة السورية. فروسيا تتمسك بالنظام السوري حتى النهاية، فيما تركيا تريد إسقاطه. لكن هذا الاختلاف أو التنافض لا يفسد ود المصالح الاقتصادية الكبيرة بين البلدين، على الرغم من أن العلاقات التركية – الروسية تقف على بحر من العداء التاريخي منذ الحروب المتتالية بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية، مروراً بمرحلة الحرب الباردة، عندما كانت تركيا تقوم بدور الشرطي الأطلسي في مواجهة الاتحاد السوفييتي السابق.

تأتي زيارة بوتين إلى تركيا في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى الذي تأسس بين البلدين عام 2010، وتأتي في وقت حساس لجهة العلاقات التركية – الأميركية التي توترت أكثر، بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تركيا، وما وصف أردوغان حليفه الأميركي بالوقاحة ومطالبه اللامتناهية إلا تعبيراً عن هذا التوتر، وعن تناقض الأجندة إزاء ما يحدث في سورية والعراق، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، وهي لحظة ربما يستفيد منها بوتين، ويحاول استغلالها في التقرب من تركيا أكثر فأكثر، سياسة واقتصاداً.

من دون شك، تشكل العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة الكبيرة بين البلدين، عاملاً مهماً لدفع هذه العلاقات إلى الأمام، خصوصاً إذا ما علمنا أن روسيا هي الشريك التجاري الأول لتركيا، بعد أن بلغ حجم التجاري بين البلدين نهاية العام 2013 أكثر من 30 مليار دولار، وتؤمن تركيا ما بين 60 إلى 70% من مواردها في مجال الطاقة من روسيا التي هي الدولة الأهم المصدرة للغاز في العالم. لكن، على الرغم من أهمية هذا العامل الاقتصادي، ودوره في تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، فإن ثمة صراعا مريرا على مناطق استراتيجية عديدة في العالم، ولا سيما الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز التي تعوم على بحر من النفط والغاز، حيث الصراع العالمي على مد خطوط الطاقة من هذه المناطق إلى الدول الأطلسية، بشقيها الأوروبي والأميركي.

القيادة الروسية، وانطلاقا من مصالحها، موقفها واضح من الأزمة السورية، لعل أهم معالمه الرفض المطلق للتدخل العسكري، والتمسك بإيجاد حل سلمي، عبر مرحلة انتقالية، من خلال حوار يفضي إلى مثل هذا الحل، حيث طرحت مراراً اتفاق جنيف واحد أساساً يمكن الاعتماد عليه للحل، وهو ما كررته موسكو في أثناء زيارة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أخيراً، إلى روسيا التي تعمل على إعداد مبادرة للعودة إلى الحوار مجددا، في حين القيادة التركية التي قطعت كل علاقاتها مع النظام السوري، وانخرطت في الأزمة السورية، واحتضنت، منذ البداية، المجلس الوطني السوري، ثم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والجيش الحر، وباقي المجموعات المسلحة التي تعمل لإسقاط النظام السوري بكل قوة.

تخشى روسيا التي تحارب في سورية دفاعاً عن مصالحها الاستراتيجية من البعد الإيديولوجي لتداعيات صعود الحركات الإسلامية المتشددة، من أمثال داعش والنصرة، ولا سيما في ظل وجود نحو 50 مليون مسلم في جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت، حتى وقت قريب، جزءا من الأراضي الروسية. روسيا هذه تنظر بعين الخوف إلى تداعيات هذه السياسة على أمنها القومي. وفي مواجهة ذلك، تعمل، بقوة وعلى مختلف المستويات، لبقاء النار المشتعلة خارج أراضيها، وهي حجة ستدفع بوتين إلى الطلب من أردوغان اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه التنظيمات، باسم مكافحة الإرهاب، ولو بطريقة مختلفة عن حرب التحالف الأميركي – العربي ضد داعش. وفي المقابل، سيحاول أردوغان القول لبوتين إن المعطيات والمتغيرات والوقائع بشأن الأزمة السورية تغيرت، وإن على موسكو الاستجابة لذلك كله، بعد كل هذا القتل والدمار، لكن الثابت أن روسيا التي تخوض صراعاً استراتيجياً مع الغرب، وانطلاقا من مصالحها الاستراتيجية، ستعمل من أجل عدم تكرار التجربة الليبية، ولعل ما يدفعها إلى اتخاذ هذا الموقف حتى النهاية هو الموقف الغربي، وتحديدا الأميركي من الأزمة السورية. معادلة لن تجعل من لقاء بوتين – أردوغان، في شقه السوري، سوى لقاء تثبيت المواقف لا أكثر، فأردوغان لا يستطيع التراجع عن مواقفه، بعد أن قطع العلاقات نهائيا مع النظام السوري، وأصبح إسقاطه هدفاً لا محيد عنه، فيما لن يقدم بوتين هدية مجانية له، خصوصاً وأنه يتحدث من منطلق الحاكم القيصري والدولة الاستراتيجية القوية.

العربي الجديد