بلى، كان ربيعاً، ولكن…/محمد الحدّاد

أصبحت عبارة «الربيع العربي» كلمة مستهجنة لدى كثيرين، وباتت الأحداث المصنّفة سابقاً ضمن هذا المسمّى مشتبهاً في كونها من باب الدسائس والمؤامرات، وأصبح الذين دافعوا عن هذا الربيع متّهمين بالمشاركة في المؤامرة أو، على الأقلّ، بالسذاجة والوقوع في الفخّ المنصوب لتفجير المجتمعات المعنية.

رويدكم. ليس من المنطق أن ننتقل من النقيض إلى النقيض، ونستبدل نظرة رومانسية حالمة لثورات علّقت عليها كلّ الآمال بتحليل سوداوي داكن للواقع، وكأنّ سلبياته ومشاكله بدأت كلّها مع أحداث السنوات الأخيرة. وليس من الإنصاف أن ننزلق إلى تكبيل الضحيّة باللوم، لأنّنا عجزنا عن مواجهة الجلاّدين، وأن نشعر الناس بالذنب لأنّهم تجرّأوا وطالبوا يوماً بحريّتهم وكرامتهم.

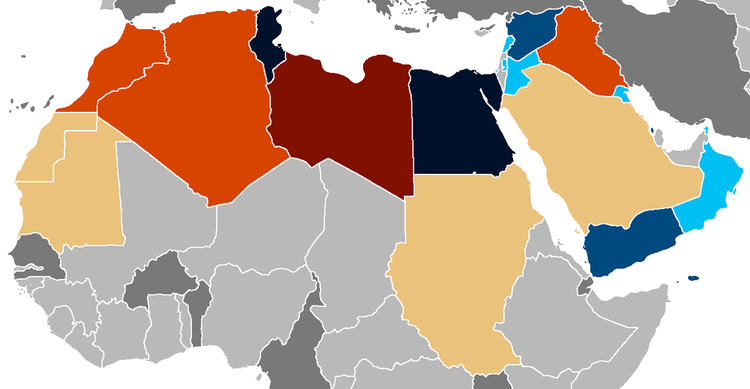

ما أطلقنا عليه «الثورة» لم يكن هدفاً في ذاته، وإنما كان حالة مترتّبة على أوضاع انغلقت فيها كلّ سبل الإصلاح والتغيير والمراجعة، بما يطفئ كلّ أمل بمستقبل أفضل، ولو كان ضعيفاً. وهذا ما حدث في البلدان الستّة (تونس- ليبيا- مصر- سورية- اليمن- العراق) التي شهدت حالة ثورية أدّت إلى انهيار النظام القائم، أو انهيار البلد نتيجة تمسّك رأس النظام بالسلطة. حوار المثقفين حول الثورة لم يصنعها، وإنما الذي صنعها الناس الذين فقدوا الأمل، لذلك لم تندلع ثورات في البلدان التي لا يشعر الناس فيها بالدرجة ذاتها من الاختناق، ولو كانت القضايا متشابهة. الربيع العربي لم يكن بضاعة للتصدير، بل العكس. كان متلوّناً في كلّ بلد بمشاكله الخاصة، وكان المطلوب من كلّ بلد أن يجد لهذه المشاكل الحلول التي تناسبه، وهي بالضرورة مختلفة عن أوضاع غيره.

في تونس مثلاً، كانت هناك حركية اقتصادية يقابلها توزيع ظالم وغير متكافئ للثروات الوطنية، وكانت هناك أجهزة أمن لكنّها لم تكتفِ بوظائفها الأصلية وإنما تسلّطت على المعارضين والمثقّفين والمبدعين، وكانت هناك دولة ترسخت في شكلها الحديث منذ القرن التاسع عشر، لكنّ الحاكمين استعملوها لخدمة مصالحهم الذاتية والفئويّة. نظريّاً، كان يمكن أن تنجح الثورة التونسية بيسر بأن تدعم الحركة الاقتصادية مع إصلاح عميق لطرق توزيع الثروة، لأننا إذا قضينا على آلة الإنتاج لم نجد بعد ذلك ما نوزّعه على الشعب، لا توزيعاً جائراً ولا توزيعاً عادلاً. وكان يمكن أن يحافظ على الأمن مقابل إطلاق الحريّات الفردية والسياسية، وليس حريّة تكوين الجمعيات الإرهابية والتحريض على القتل في المساجد، والتحدّي اليومي للقوانين والتنظيمات. وكان يمكن أن يعاد تأسيس الدولة على فلسفة الديموقراطية، لا أن تصبح الدولة هدفاً للتشكيك والهدم، حتى يتحوّل مركز القرار من الدولة إلى الأحزاب، ثم من الأحزاب إلى زعاماتها، وتتوافر حرية شكلية للمواطن تسمح له بأن يقول ما يريد لكنّه لا يجد أحداً يستمع إليه أو يعبأ بما يقول.

هكذا، كان لكلّ بلد مشاكله الخاصة وحلوله المناسبة، وكانت كلمة «الربيع العربي» تعني فقط أنّ هناك حركية عامة نحو المراجعة والتغيير، قد تكون ثورية أو إصلاحية، ولا تعني أنّ هناك برنامجاً واحداً ينطبق على جميع من تشملهم صفة «العرب» (ناهيك أن أطرافاً معنيّة لا ينسحب عليها هذا الوصف). وعندما وصف هذا الربيع بالديموقراطي، فلأنّ الديموقراطية لا تعني مجرّد تنظيم انتخابات دوريّة، وإنما تستتبع فلسفة للحكم قائمة أساساً على المساواة في المواطنة. أما مجرّد تنظيم انتخابات، فكان معلوماً أنّها أتت سابقاً بالنازية في ألمانيا، وبنوري المالكي الذي دمّر العراق بتأجيج الفتنة الطائفية فيه. الانتخابات تفقد قيمتها إذا اتُّخِذت مجرّد أداة للوصول إلى السلطة، مع الانقضاض بعد ذلك على ركائزها ومبادئها.

كنّا نريد لثورات القرن الحادي والعشرين ألاّ تعيد سيناريو ثورات الخمسينات والستينات من القرن العشرين، ثورات الأيديولوجيا التي أضاعت للعرب نصف قرن من المواجهات الكلامية الفارغة ليكتشفوا بعد ذلك أنّهم لم يتقدّموا خطوة في أي ميدان من الميادين. ولكن، من سوء الحظّ أنّ عصر نهاية الأيديولوجيات لم يصل بعد إلى منطقتنا، فبدل أن يتقدّم بنا الربيع العربي إلى أمام، عاد بنا العراك الأيديولوجي الذي عرفته سابقاً الجامعات وحلقات النضال السريّة، وكان طبيعيّاً أن تتغلّب آخر الأيديولوجيات الشمولية العربية على المشهد، الأيديولوجيا الإخوانية (نسبة إلى الإخوان المسلمين)، بسبب الإنهاك الذي أصاب منافساتها اللواتي سبقنها في الاصطلاء بتجربة السلطة. فاختلطت الأوراق وتحوّلت قضيّة الحرية والكرامة إلى مجادلات حول الدين والإيمان والطائفة وغطاء الرأس وهيئة اللحية، ثم استخرجت من بعض الزوايا الداكنة للتراث العائش بينها طرق الذبح وجزّ الرؤوس وسبي النساء وقطع الطرق. ولبس العديد من الشخصيات المتورّطة بجرائم الماضي جلباب الدين والتقوى لتعود مكرّمة إلى الساحة، وأقصي مناضلون لأنهم لم ينخرطوا في جوقة تديّن كاذب ومتاجرة بالإيمان. ولقد أثبت التاريخ منذ أقدم العصور أنّ باب المزايدات الدينية إذا فتح، يتجه دائماً نحو مزيد من الغلوّ لا التسامح، فضاعت مطالب الجماهير وتطلعاتها بين مجادلات ومعارك لم تكن تخطر لها على بال ولا كانت تظنّ أنها ستحدّد مصيرها.

كان ربيعاً فهوى في مستنقع الأيديولوجيا، وكلّ أيديولوجيا تقوم على التبسيط والتعميم والرؤية الأحادية والمختزلة للواقع. نعم، قد يفضّل اليوم التخلّي عن عبارة «الربيع العربي» كي لا تكون تدجيلاً على الناس، ولأن استعمالها قد يمثّل إساءة إلى عشرات الآلاف من الضحايا الذين وجدوا أنفسهم رهينة صراعات بين حكّام متعطّشين للدماء ومعارضين متعطّشين للسلطة، ولو كان الثمن بحاراً من الدماء. ولكن، لا يمكن أحداً أن يدين لحظات الحلم بالحريّة والكرامة، ولا أن يجادل في ضرورة الإصلاح إذا قام على أساس سليم، ولا أن ينفي أنّ الأمر كان ممكناً لو لم تنحرف مساراته.

المطروح اليوم أن نقرّ بأنّ لكلّ بلد مشاكله، وعلى كلّ بلد أن يجد الحلول الواقعية التي تحافظ على كيانه وتنجح في إعادة رابطة المواطنة بين أفراده، وتصلح ما يمكن إصلاحه. يصحّ تبادل التجارب والخبرات والاستفادة مما يثبت صلاحُه، ولكن لا يوجد أي طرف يمكن أن يقدّم وصفة العلاج الصالحة للجميع. عندما نقبل بتنسيب الأمور واعتبار الخصوصيات، آنذاك فقط يمكن إنقاذ ما بقي قابلاً للإنقاذ من تطلعات ما كنّا ندعوه «الربيع العربي».

الحياة